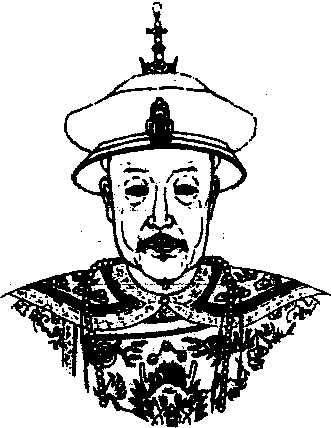

《颙琰》

颙琰(1760—1820),乾隆第十五子。年号嘉庆,在位25年(1796—1820)。颙琰一生作诗甚多,仅次于其父乾隆,可列为我国第二位多产的诗人。当皇子时有《味余书室全集》,存诗3200首;《御制诗全集》存诗12046首;《御制诗余集》514首,总计15760首。颙琰的诗作在题材和风格上都酷肖其父。嘉庆五年,他命词臣编次了当皇子时的作品,并亲自进行了审定,他说:“对于词义浅陋,无关治道诸作,概删去弗录,共计古今体诗三十四卷,约计三千二百余首。”可见,颙琰作诗数目当大大多于此数。在这部分诗作中恭和圣制的内容几乎占了半数。

颙琰以文为诗,以议论为诗的特点更为突出,虽敝在炫学,亦足征博雅。如他曾作《读通鉴纪事本末》五言诗一组,起于《三家分晋》,迄于《甲申鼎革》,进一步发扬了其父贪大务多,不避险仄的特点。

颙琰还效其父作《皇考圣德神功全韵诗》106首,这是一组五言诗,歌颂了其父的文治武功。一组尚不能尽其意,后又以同样诗题再作《全韵诗》106首。其他如《咏左传诗》、《读尚书诗》、《题唐朝名臣奏议》、《题北宋名臣奏议》、《题明臣奏议》等咏史诗也皆长篇巨制,动辄几十首,上百首。把以文为诗、以议论为诗的风气推向了极点。相比之下,颙琰的诗反映当世的题材少于其父。不过对白莲教起义一事却屡见于诗,看来这的确是清廷的心腹大患。

颙琰1760—1820

清朝第5个皇帝。姓爱新觉罗氏,弘历第15子。年号嘉庆,庙号仁宗。乾隆五十四年(1789),封嘉亲王,六十年册封皇太子。同年受禅即帝位,改元嘉庆 (1796)。至四年 (1799),乾隆帝死,始亲政。时清王朝已经过百余年之发展,由盛转衰,“因循怠玩”成为大患,虽努力整顿吏治,杀权臣和珅,仍不能根除腐败,军备废弛,河患频仍,财政拮据,土地高度集中。阶级矛盾、民族矛盾及统治阶级内部矛盾都很尖锐。即位当年白莲教起义爆发,并发展为遍及湖北、四川、河南、陕西、甘肃5省的大起义,参加人数达几十万。清王朝耗资2亿两白银,用9年半时间,到嘉庆十年才基本平息。但至十八年,又爆发了以林清、李文成为首的天理教起义。初起于河南,河北长垣、山东曹县的信徒皆起而响应。九月十五日,京郊信徒数十人攻入紫禁城,演成汉、唐、宋、明之所未有的大事变。急派温承惠佩钦差大臣关防剿之,又召杨遇春统兵北上。宫廷内外夹击,起义失败。东南海上有蔡牵、朱濆等的反抗。在位期间曾多次减免各地田赋盐课,修浚河道等,竟以积重难返,危机四伏,日趋没落。二十五年,病死于热河行宫 (今河北省承德市避暑山庄)。

颙琰1760—1820

清朝皇帝。满族。爱新觉罗氏。乾隆帝第十五子。1796—1820年在位,年号嘉庆。乾隆间,封嘉亲王,册封为皇太子。时土地高度集中,河患频仍,财政拮据,军备废弛,流民大量涌现,官吏贪污腐化,封建剥削日益加重。面对动荡之局,曾条进时政所宜21件,力主改革吏政,挽救清王朝危机。嘉庆元年(1796),受禅为帝。初,因乾隆帝仍掌大权及和珅势力膨胀,他没有用人、行政之权。采取韬晦策略,“平居与临朝,沉默持重,喜怒不形”。表面上对和珅“待之甚厚”;实际与和珅争夺统治权的矛盾日益尖锐。曾以文借古讽今,表示翦除和珅的决心。四年(1799)正月,太上皇乾隆帝死,将和珅逮捕下狱,宣布其罪20,籍没家产。至是亲政。为缓和阶级矛盾和民族矛盾,曾重申旗地不准增租夺佃之令,多次减免各地田赋盐课,修浚河道。曾镇压湘黔苗民起义、云南傈僳族人民起义、川楚陕白莲教起义和北方天理教起义。后病死于热河行宫(今河北承德避暑山庄)。庙号仁宗。

- 浮出海面是什么意思

- 浮切是什么意思

- 浮利是什么意思

- 浮刺是什么意思

- 浮力是什么意思

- 浮力储备是什么意思

- 浮力森林文二店是什么意思

- 浮力箱是什么意思

- 浮动是什么意思

- 浮动不安的情绪是什么意思

- 浮动价格是什么意思

- 浮动保险单是什么意思

- 浮动保险费率是什么意思

- 浮动债券是什么意思

- 浮动关税是什么意思

- 浮动利率是什么意思

- 浮动利率债券是什么意思

- 浮动利率外汇贷款是什么意思

- 浮动利率定存单是什么意思

- 浮动利率的抵押贷款是什么意思

- 浮动利率票据是什么意思

- 浮动利率票据交易是什么意思

- 浮动利率证券是什么意思

- 浮动利率贷款是什么意思

- 浮动加码是什么意思

- 浮动升级是什么意思

- 浮动单价计件工资制是什么意思

- 浮动发电站(发电船)是什么意思

- 浮动外汇是什么意思

- 浮动天顶仪是什么意思

- 浮动子是什么意思

- 浮动岗位工资是什么意思

- 浮动工资是什么意思

- 浮动工资制是什么意思

- 浮动工资制和计件工资制职工病假待遇计算方法是什么意思

- 浮动工资总额是什么意思

- 浮动式雷达假目标是什么意思

- 浮动意识是什么意思

- 浮动抵押是什么意思

- 浮动担保是什么意思

- 浮动收益证券是什么意思

- 浮动时间制是什么意思

- 浮动机翼是什么意思

- 浮动汇率是什么意思

- 浮动汇率下周期的传播是什么意思

- 浮动汇率债券是什么意思

- 浮动汇率制是什么意思

- 浮动汇率制度是什么意思

- 浮动汇率制理论是什么意思

- 浮动汇率理论是什么意思

- 浮动津贴是什么意思

- 浮动游动是什么意思

- 浮动的云烟是什么意思

- 浮动盈亏是什么意思

- 浮动票是什么意思

- 浮动租赁利率是什么意思

- 浮动租金法是什么意思

- 浮动税率是什么意思

- 浮动职务工资是什么意思

- 浮动胸壁是什么意思