颅内压

颅内压又称脑压、脑脊液压是颅腔内的压力。通常以佩卧位时颅内脑脊液的压力为代表。用针穿刺小脑延髓池或侧脑室,用测压管或压力表测出读数。正常情况下这一压力与侧卧位时腰椎穿刺所测得的脑脊液压力接近。故临床上都用后一压力为代表。单位为mmH2O或mmHg。正常的颅内压,在侧卧位时,成人的压力为80~180mmH2O,相当于4.5~13.5mmHg; 儿童为40~95mmH2O,相当于3.0~7.5mmHg。此压力比卧位时侧脑室的最高点要高。坐位时腰穿压力可达350~400mmH2O相当于25~30mmHg,但这压力比坐位时侧脑室的最高点为低。这是因为颅脊腔虽是一闭合的空腔,但并不是闭合得绝对严密。在枕骨大孔及颈静脉孔处都受到外界大气压的影响。另外采用的测压法也不是封闭的而是开放的。这一现象说明颅内压是与单纯的脑脊液静力压是不同的。颅内压对静脉压的变动很敏感。测压时如压颈静脉,颅内压即随之上升。咳嗽、喷嚏也引起颅内压相应的剧烈波动。因此Pallock和Boshes(1936)认为颅内压的形成主要是由于大气压作用于颅外大静脉的结果。这解释迄今仍认为是较合理的。脑组织内含有组织间液。它与脑脊液压力应是平衡的。组织间液的压力与毛细血管远端的压力也应该是平衡的。因此颅内压应与毛细血管远端压力相等,稍高于颈静脉的压力。正常人颈内动脉与椎动脉内的平均压为90mmHg。经过微动脉时血压下降最多,到达毛细血管时其平均压只有35mmHg。在动物的其他脏器中测量,从毛细血管的动脉端至静脉端血压降为15~20mmHg。故毛细血管的静脉端平均压力当为15~20mmHg。基本与颅内压接近。颅内压随着心脏的搏动而波动,波幅自2~4mmHg不等。这是由于心脏的每一搏出引起动脉扩张的结果。随着呼吸动作颅内压亦有较缓慢的波动,波幅约5~10mmHg。这是胸腔内压力作用于上腔静脉引起静脉压变动的结果。此外颅内压还有自发的节律性波动,是全身血管与脑血管运动的一种反映。由于颅内压是波动的,使在单位时间内所测得的压力只有相对的意义。较正确地了解颅内压的情况应采用持续的压力测记,称为颅内压监护术(见“颅内压监护”条)。临床上表达颅内压都采用它的平均值。它相当于舒张期颅内压加1/3的波动压。可以从颅内压曲线上读出。

颅内压的生理调节有(1) Monroe-Kellie原理: 颅腔是由颅骨组成的封闭空腔,除了出入颅腔的脑血管 (特别是颈内静脉)及颅底骨孔(特别是枕骨大孔)与颅外相通外,可以把颅腔看作是一个不能伸缩的容器,其总体积固定不变。颅腔内有脑组织,供应脑的血液及脑脊液三个都不能被压缩的主要内容物,它们的总体积和颅腔容积是相适应的。当其中一个的体积增大时,必需由其他两内容物同时或至少其中一个的体积缩减来平衡。在正常生理情况下,颅内三大内容物中脑组织的体积比较恒定,因此颅内压的调节就成为脑的血液供应量(脑血流)与脑脊液之间的平衡。其中一个体积增加,需要另一个体积缩减来协调。

(2) 脑脊液的调节作用: 脑脊液比脑血流更容易且较快地被挤出颅腔,是颅内压调节中起主要缓冲作用的因素。脑脊液约占颅腔总体积的10%。它的分布为脑室占30%,蛛网膜下腔及各脑池约占70%。脑脊液主要是从脑室内的脉络丛分泌出来的,大部分经脑突面的蛛网膜粒或蛛网膜绒毛状突起被吸收入静脉窦内,小部分经脊髓蛛网膜腔被吸收入血管内。它的分泌量与吸收量是平衡的。当供应脑的血流量或脑的体积有增加时,一部分脑脊液被挤出颅腔,进入脊髓蛛网膜下腔,同时它的分泌减少,吸收增加,结果颅内脑脊液的体积减少,使颅内压保持不变或少变。依靠脑脊液的置换所能取得的颅内空间的调节最多只能达到颅腔总容积的10%。这在一般生理性条件下是足够应付的。但如颅内有占位性病变时,随着病变的不断膨胀,这种调节终于耗竭而产生颅内压增高。另外这种调节作用易受病理因素的干扰,如脑脊液通路的阻塞,蛛网膜粒的被堵等。

(3) 脑血流的调节作用: 脑血流量是保障正常脑功能所必需的。有复杂的生理机制保证它的供应稳定。根据脑的不同功能状况它的体积变动于颅腔总容积的2%至7%之间。平均每分钟流经脑组织的血流总量约为1,200ml,但脑的各区域之间差异是很大的。Lassen和Ingvar(1961)曾用133Xe清除速度法测定出脑各部位的局部血流量(rCBF)。正常脑血流量约为54ml/100gm/min。决定脑血流量多少的重要因素是:

❶脑阻力血管的口径;

❷脑动脉灌注压力(即脑输入血压与脑输出血压的压差,也就是颅内平均动脉压与平均静脉压之压差)。前已述及颈静脉压与颅内压是十分接近的,故脑灌注压当可以用下列公式表示:

脑灌注压(CPP)=平均动脉压(mSAP)

-颈静脉压(JVP)

=mSAP-颅内压(ICP)

脑血管床的口径大小无法测量,但它的大小是与脑血管的阻力(CVR)成反比,因此一般都用后者来表示,即: 因此决定脑血流量(CBF)可以用

因此决定脑血流量(CBF)可以用

下列公式表示:

凡脑血管管壁上有平滑肌装置的都具有对血流的阻力作用,称为脑阻力血管,所有微动脉以上的血管均属之。其管径是受管壁上承受的压力大小所控制。动脉压的微小变动可使血管灵敏地反应出来。当动脉压增高,管壁承受的压力大,血管收缩,使血流减少。反之,动脉压降低,管壁承受压力小,血管扩张,使血流增加。这样脑的血流量在一定的血压范围内得以保持稳定不变或少变。当颅内压增高时,颅内压抵销了一部分管壁承受的压力故血管扩张。反之颅内压降低时,它使管壁所承受的压力相对增高,故血管收缩。脑血管随管内压力变化而改变其管径的本能性反应称为脑血管的自动调节机制。在正常生理状态下的血压范围内 (60~180mmHg)脑血管自动调节功能是很活跃的,但当血压下降到60mmHg以下或上升到180mmHg以上时自动调节功能就受到影响,甚至可以完全消失。失去自动调节后脑的血流量将随着血压的升降而被动地升降,这就是脑血管的麻痹状态,其后果是不良的。由此可见脑血流量对颅内压的调节作用,没有脑脊液的调节作用有效,而且发生得晚。对机体的生命保存来说脑血流量的稳定可能比颅内压的稳定更为重要。当两者不可兼顾的时候,往往是宁可使颅内压稍稍增高,以换得脑血供的不致缺乏。在日常生活中这两个稳态机制经常发挥着重要的保护作用,例如用力解大便、剧烈咳嗽等动作时,都有脑血流量的大幅度增加,若没有同步的颅内压相应增高,限制了脑血流量的增加,脑血管是经受不起这样大幅度的冲击的。

(4) 脑组织的调节作用: 脑实质是不可能迅速地被压缩来调节颅内压的。但在慢性发展的颅内压增高时,脑实质可以缩减。这是通过脑细胞死亡及纤维束的退行性变来实现的。因此是一病理过程,不属于生理调节的范畴,将不在此讨论。

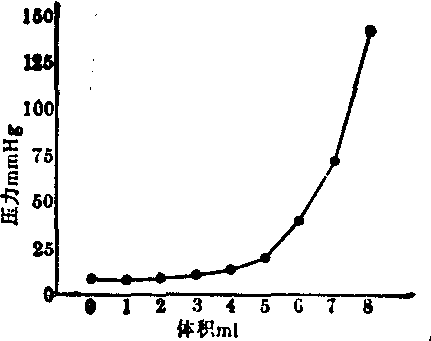

(5) 压力容积关系: 颅内压的调节主要是颅内空间的调整,在调节过程中脑脊液的置换 (包括一部分脑组织液及脑血流量的置换) 起着重要的作用。由于让出了颅内空间使压力得以平衡,但这种空间的调整是有限度的。如果引起颅内压增高的因素持续存在并不断扩张的话,则最终将使所有可补偿的空间都被利用,这时如再增加颅内容物的体积,就会引起显著的颅内压增高。Langfitt(1965)在下列实验中充分地表达了这一关系。在动物的硬脑膜外放一气囊,以每小时1ml的速度向囊内灌注液体。在最初4~5小时内颅内压保持平稳,至5小时后颅内可置换的脑脊液已被排完,此后再作囊内继续灌注,颅内压即明显上升(图)。这是6只动物实验所取得的综合结果。这种关系表达了慢性扩张性病变的发展规律。

压力容积关系曲线

影响颅内压调节有外因素与内因素。外因素有气压的高低,含氧量的多少及二氧化碳的浓度等。这些因素都直接影响脑血管的自动调节。内因素有

❶年龄,小儿由于颅缝未闭,空间的调节幅度大,尽管脑血管自动调节功能可能不够成熟,但对压力的变动灵敏度小。老年人因脑组织多少有些萎缩,颅腔空间的调节幅度也大,容易取得压力的平衡。

❷肥瘦,肥胖的人颅内压常可偏高,可能与静脉压较高有关。

❸血管病变,如高血压动脉硬化,其自动调节机能较差之故。

❹内环境的失调,如血中的氧分压、二氧化碳分压、酸碱度、尿毒症、酮血症、血红素浓度等都可施加影响。

颅内压的测量大体分为两大类:

❶开放测压法,采用针头穿刺脑室或腰池,用测压管或测压表测定其压力。因颅腔的封闭性被破坏,有脑脊液引流到颅外来,从上述压力容积关系曲线来看,在颅内压越高时,这一因素所造成的误差将越大,因此开放测压只是一种相对的压力。

❷闭合测压法,采用平衡装置,不让脑脊液流出颅外,或用压力换能器来测压,比较准确,是目前使用较广的方法。但由于换能器放置的部位不同,常可引出各种不同的压力如脑室内压(IVP)、硬脑膜下压(SDP)、硬脑外压(EDP)、脑脊液压(CSFP)及脑组织压(BTP)等(见“颅内压监护”条)。

- 孝子是什么意思

- 孝子传是什么意思

- 孝子慈孙是什么意思

- 孝子慈孙是什么意思

- 孝子画像石棺是什么意思

- 孝子董永是什么意思

- 孝子贤孙是什么意思

- 孝子郭巨图是什么意思

- 孝孙是什么意思

- 孝孙原谷是什么意思

- 孝定太后(李氏)是什么意思

- 孝定景皇后(叶赫那拉氏)是什么意思

- 孝宣公高藩和广平公高盛墓是什么意思

- 孝庄文皇后是什么意思

- 孝庄文皇后是什么意思

- 孝庄文皇后(博尔济吉特氏)是什么意思

- 孝庄皇后(钱氏)是什么意思

- 孝康皇后(张氏)是什么意思

- 孝康章皇后(佟佳氏)是什么意思

- 孝廉是什么意思

- 孝廉是什么意思

- 孝廉方正科是什么意思

- 孝廉船是什么意思

- 孝建三年(公元456年,北魏太安二年)是什么意思

- 孝建四铢是什么意思

- 孝弟是什么意思

- 孝弟忠信礼义廉——无耻是什么意思

- 孝德天皇是什么意思

- 孝德显皇后(萨克达氏)是什么意思

- 孝德皇后(左小娥)是什么意思

- 孝思不匮是什么意思

- 孝恪太后(杜氏)是什么意思

- 孝恭仁皇后(乌雅氏)是什么意思

- 孝恭皇后(孙氏)是什么意思

- 孝悌是什么意思

- 孝悌是什么意思

- 孝悌力田是什么意思

- 孝悌忠信是什么意思

- 孝惠太后(邵氏)是什么意思

- 孝惠皇后(贺氏)是什么意思

- 孝惠章皇后是什么意思

- 孝惠章皇后(博尔济吉特氏)是什么意思

- 孝感丸是什么意思

- 孝感丸是什么意思

- 孝感县志是什么意思

- 孝感地区是什么意思

- 孝感天是什么意思

- 孝慈县是什么意思

- 孝慈堂书目是什么意思

- 孝慈备览伤寒编是什么意思

- 孝慈高皇后是什么意思

- 孝慈高皇后(孟古姐姐)是什么意思

- 孝慈高皇后(马氏)是什么意思

- 孝慎成皇后(佟佳氏)是什么意思

- 孝懿仁皇后(佟佳氏)是什么意思

- 孝懿皇后(徒单氏)是什么意思

- 孝懿皇后(李氏)是什么意思

- 孝懿皇后(萧文寿)是什么意思

- 孝扇草根是什么意思

- 孝扇草根是什么意思