顶戴

敬礼,这里是感谢的意思。

顶戴

顶戴

顶戴dǐng dài

承戴在头上。表示尊敬供奉。晁端礼《殢人娇》:“天天若许,长长偎傍,顶戴着、一生也即不枉。”(1—442)

顶戴

用以区别官员等级的服饰。宋陈亮《龙川词·卜算子》:“顶戴御袍黄,叠秀金陵吐。”清制,官品以帽上顶珠色质为别,谓之顶戴,亦称顶子。有红宝石、珊瑚、蓝宝石、青金石、水晶、砗磲、金之别,其制始于雍正四年。参阅《清史稿·舆服志》二。

即頂子。

顶替

顶(顶名;顶戴;以次~好) 抵替

私自冒充顶替:私充

以自身去顶替别人:以桃代李

以此代彼,相互顶替:李代桃僵 桃代李僵 李僵代桃 将李代桃 桃僵李代 僵李代桃 以桃代李

(由别人来代替:顶替)

戴上

戴(~花;~眼镜) 搭 扣 顶 穿取

以钗类饰物插于发髻:篸 簪 插戴

往头上戴花:戴花 插花 簪花

插花于冠:簪花

戴上帽子、头巾:冠巾

戴上帽子:冠(加冠) 裹头 戴帽

头戴帽子:顶戴

戴帽子束腰带:冠带

歪戴帽子:侧帽

歪戴皮帽:侧弁

穿戴珠宝:贯珠

穿上衣,戴上帽:掼(顶盔~甲) 蒙(蒙衣) 披戴

另见:帽子

感恩

见德 衔恩 顶戴

顶礼感恩:顶感

感激恩德:感德

知恩感德:知感

感激和报答别人的恩德:感恩报德 结草衔环 衔环吐珠 黄雀衔环

对别人所给的恩德表示感激:衔荷 衔戴感恩戴德 感恩荷德 感恩怀德 感恩戴义

表示对君主感恩戴德:食毛践土

表示对重大恩惠的感激:再造

一再表示感恩和谢意:千恩万谢

感恩不忘,铭记于心:感篆

(对别人所给的帮助表示感激:感恩)

敬礼,致敬

顶礼 顶敬

晋谒致敬:谒敬

向有德者致敬:轼闾

向佛跪拜致敬:顶礼慈云

两手抱拳致敬:深拱

僧尼等向人合掌致敬:问讯(打问讯)

在车上凭轼致敬:轼(~车)

双手持物举过头顶,表示致敬:顶戴

瞻仰致敬:瞻敬 詹致

虔诚致敬:香花供养

(向人敬礼或表示敬意:致敬)

另见:表示 敬意 敬辞

拥戴

奉(奉戴;翼奉) 捧 顶戴 胥戴

拥戴皇帝或首领即位:拥立

推戴拥立:推立

品德高尚的人受到民众的拥戴:北辰星拱

共同拥戴一个人:众口捧月

众人拥戴一人:众星拱月 众星攒月

许多人拥戴一个人或一个核心:众星捧月

许多人拥戴一个很有威望的人:众星拱北众星拱辰 众星环极 众星拱极

依靠拥戴:依戴

推举拥戴:推戴

推戴,拥戴:推尊

扶立拥戴:扶戴

辅佐拥戴:翊戴 翼戴 翌戴 辅戴

归心拥戴:归戴

归附拥戴:依戴

乐意拥戴:乐推

欣悦拥戴:欣戴

欢欣拥戴:悚戴

(拥护推戴:拥戴)

帽饰

冠饰

头上的冠戴服饰:首服

古代帽上的玉饰:冠玉

帽上作装饰的玉:瑬 斿 旒

天子礼帽或礼服前后的玉串:冕旒

冠冕上垂在两侧塞耳的玉:瑱

皮弁皮块连接处缀的五彩玉:璂

古代高官贵人的冠饰:簪缨

古皇冠前下垂的装饰:璪

皇帝侍臣的冠饰:金貂

明代官帽上的装饰品:铎针

清代官员的冠顶饰物:顶(顶子)

清代官帽上表示品级的羽毛:翎子 顶戴花翎

清代用以区别官员等级的帽饰:顶戴 顶带

清代举人和生员的冠饰:雀顶

垂在紞两侧悬纩的彩绦:枕

供奉

祭 供献 顶戴

供奉饮食:飨馈

供奉鬼神:养神

神像塑成后,画眼点睛,开始供奉:开光(开光明) 开眼

以酒献神:酌献

洒酒敬神:浇沥

迎接供奉:迎奉

悬挂供奉:悬供

献祭供奉:献奉

虔诚地供奉:敬奉 只奉 虔奉 恭承

(敬奉祖先、神佛:供奉)

另见:摆放 福物 福食 牲物 烧香 跪拜

继承

继(继绍;继受;继述;继祀;继缵;传继) 承(承继;承袭;承受;经承;统承) 迪 绍(绍承;绍述;绍继;修绍) 似(似续) 嗣(嗣承;嗣袭;嗣绍;起嗣) 踵(踵迹;踵继;踵躅) 绳(~其祖武) 续(似续;接续;嗣续) 袭(袭承;袭荷) 纂(纂承;纂绍;纂继;纂袭) 缵(缵继;缵承;缵绍) 顶戴 秉赋 负荷 似续 因循

继承祖先教训:词训

继承传统:缉绪

继承某种流派的艺术特色、风格传统等:承流接响

承继大志:承志

依法承受(死者遗产等):继承

职位或事业的继承:兄死弟及 兄终弟及

文化遗产的继承:古为今用

艺术上的继承:衣钵(传授~)

一般师徒间学艺上的继承:衣钵相承 衣钵相传

恢复继承:恢缵

开拓,继承:开嗣

接受,继承:资承

遵循继承:遹追

能够继承:克承 克绍

继承并遵循:嗣述

代代继承:承承

子孙世代继承:嗣续 续进 演承 世济

恭敬地继承:钦承

很好地继承:丕承 丕时

广泛搜集,多方继承:旁搜远绍

有继承人:后继有人 继起有人

家族不绝后,后继有人:香火不绝 香火不断

继承人稀少:不绝如缕

缺乏继承人:后继无人 后继乏人

(接续前人的作风、文化、事业等:继承)

另见:承接 接替 连续 事业 作风 财产

各种礼节

关于饮酒的礼节:酒礼

举手、鞠躬等表示致敬的礼节:敬礼 顶戴

妇女行的敬礼:福(万福)

旧时礼节之一:磕头

古代致敬谢罪的一种礼节:袒跣

世俗的礼节:俗礼

表面应酬的礼节:虚礼

按年龄长幼所定的礼节:齿序

宴饮时年长者居上位的礼节:燕毛

接待宾客的礼节:客礼 宾礼

古代世交子弟见长辈的礼节:八拜

古代宾主相见的礼节:揖让

清代的问安礼节之一:请安

见面或分别时的礼节:握手 把手 捉手执手 掺手

辞别时的礼节:高揖

与人见面的礼节:见面礼

见面表示敬意的礼节:拜(~见;回~)

嘴唇相接表示亲热:亲嘴 接吻

表示恭敬、谦让的一种礼节:降饮

平等相待之礼:敌礼

帝王敬老、养老之礼:祝哽祝噎 祝鲠祝噎 祝咽祝哽

古代最恭敬的一种礼节:蹶角稽首 厥角稽首

最敬重之大礼:起叩

祭拜或拜见时行的非常隆重的大礼:三拜九叩 三跪九叩

佛教徒下跪、伏地、以头顶尊者之足的礼节:顶礼

繁琐的礼节:繁礼 烦礼

繁琐而不必要的礼节:烦文缛礼

烦琐的礼节:苛礼

细小烦琐的礼节:小节苛礼

烦琐无用的礼节:虚文浮礼

承受

承(袭承) 受(担受;吃受;耽受;经受;禁受) 秉(秉赋) 禀(禀受) 荷(荷佩;荷蒙;曲荷)搁(~得住) 载 当(当得;禁当) 膺(膺受;膺荷;缵膺) 盛该 擎(擎受) 负 背(~债) 任 顶戴 请佃

承受上天所赐的洪福:承天之祜

承受责任:担承

承受重压:吃重

承受惊恐:耽惊

承受磨难和艰险:风吹浪打 风吹雨打 风吹雨淋 风吹雨洒 风鞭雨打 风吹浪溅 雨打风吹 雨打风摧

承受耻辱:包羞

默默承受:暗当

顺从承受:顺承

顺承教训:顺教

曲意顺承:曲承

恭谨地承受:虔奉

恭敬地承受:钦承

敬仰承受:仰承

愿意承受:甘当

甘心承受:甘伏

感到像亲身承受一样:感同身受

共同承受:共(~命运;祸福与~;同甘~苦)

应当承受:该当

承受得住:堪 销 胜 奈 耐 消得 禁得(禁得住;禁得起) 禁奈 禁耐 吃得住 吃得消 能承受

经受得住劳苦:耐劳(吃苦~)

受得住艰苦:耐苦

承受不了:难堪 不胜(~寒;体力~) 不堪 吃不消 吃不住

表示承受不起:折杀 折罪 折死

因受到过分尊敬或优待而使人承当不起:折受 折罪

难以承受:难当

难以承担、承受:难胜

身体衰弱,不堪承受繁重任务:食少事烦 食少事繁

(接受,禁受:承受)

另见:忍受 接受 承担 考验

顶戴dǐngdài

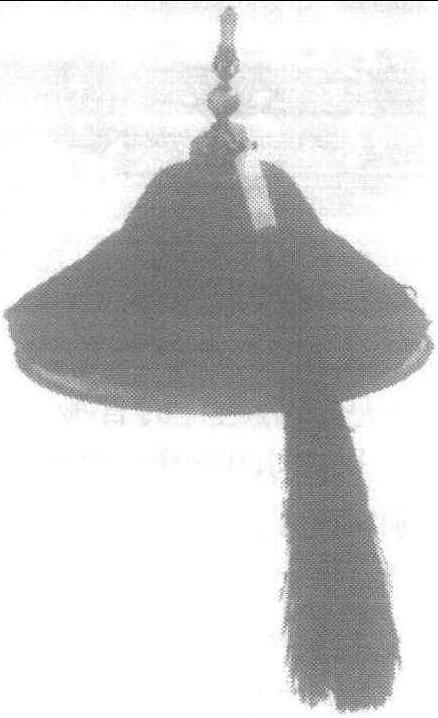

也作“顶子”。清代区别等级的帽饰,亦代指官位。官员礼帽均缀红缨,帽顶中央为珠形帽饰,以珊瑚、宝石、铜等制成,按品级而分质、色。通常皇帝可赏给无官之人以某品顶戴,亦可对次一等的官赏加较高级的顶戴。乾隆以后,朝廷因财政开支不足,采取“开捐”的办法,实行捐官。一些无官职的商贾、名流就不惜花重金,捐个“顶子”,以抬高身价,荣耀乡里。这种捐官的办法,至道光、咸丰朝已成定制。清赵遵路《榆巢杂识》:“乾隆壬寅冬,渝将王贝勒贝子公之子嗣,俱照蒙古王公台吉之例,分别给予顶戴,其余闲散,一概给四品顶戴。”《二十年目睹之怪现状》第三回:“桂花带了土老儿到京城里去,居然同他捐了一个二品顶戴的道台。”太平天国杨秀清、萧朝贵《奉天讨胡檄布四方谕》:“中国有中国之衣冠,今满洲另置顶戴,胡衣猴冠,坏先代之服冕,是使中国之人,忘其根本也。”

顶戴

俗称“顶子”。清代官员所戴冠顶镶嵌的宝石。与花翎一样,是清代特有的标志官员品秩的方法,所以常统称“顶戴花翎”。按清朝的规定,从皇帝到各级官员,无论穿礼服、吉服、乃至常服,在所戴的朝冠或吉服冠的冠顶之上,都要镶嵌各色宝石和素金,以示品秩,以辨等威。最初定制:皇帝穿朝服时戴东珠宝石顶,穿便服时戴红软绒结顶,大臣一品用红宝石,二品用珊瑚,三品用蓝宝石,四品用青金石,五品用水晶石,六品用砗磲,七品用素金,八品用阴文镂花金,九品用阳文镂花金。到雍正、乾隆朝后,逐渐用颜色相同的玻璃代替宝石,素金顶也被黄铜所代替了。无顶珠者,即无品级。如果官员犯法,在革去官职的同时,必须将帽上顶珠取下,表示已不带官职。

顶戴

清代区别等级的帽饰。官员礼帽均缀红缨,帽顶中央为珠形帽饰,以珊瑚、宝石、铜等制成,按品级而分质色。通常皇帝也可赏给无官之人以某品顶戴,亦可对次一等的官赏加较高级的顶戴。例如,总督为从一品官,赏加头品顶戴,即等于按正一品待遇。

顶戴

俗称“顶子”。是清朝官服制度中特有的一种标志品秩的冠饰。按照《清会典》规定,清朝从皇帝到各级官员,无论是穿礼服或吉服乃至常服,都要在所戴官服或吉服的冠顶之上,以各色宝石和素金,表示出本人的品秩,以辨等威。

根据清初的定制,官员的顶子分别是:一品用红宝石,二品用珊瑚,三品用蓝宝石,四品用青金石,五品用水晶石,六品砗磲顶,七品以下用素金顶。雍正八年(1730年)更定官员冠顶制度,采用了以颜色相同的玻璃代替宝石;乾隆以后,品官冠顶基本上都用透明或不透明的玻璃——亮顶、涅顶代替了,所以,在称呼上也相应地发生了变化。如称一品为亮红顶,二品为涅红顶,三品为亮蓝顶,四品为涅蓝顶,五品为亮白顶,六品为涅白顶。至于七品的素金顶,也被黄铜所代替了。

顶戴

又名“顶子”、“顶珠”。指清朝文武官员所戴冠顶上镶嵌的宝石。是清朝特有的区别官员品级的重要标志。按《清会典》 规定,清朝从皇帝到各级官员,无论穿朝服还是礼服,都要在所戴冠帽顶上装饰不同的宝石或素金,以表示本人的品序。冠帽分朝冠(上朝时戴) 和吉服冠 (祭祀时戴)两种。朝冠顶子分三层: 上是尖形宝石,中是球形宝珠,下是金属底座。吉服冠顶只分球形宝珠及金属底座两部分。清朝以顶戴的质料和颜色来分别官阶的品级。皇帝的冠顶 “……顶三层,贯东珠各一,皆承以金龙四,饰东珠如其数,上衔大珍珠一。”皇后冠顶” ……顶三层,贯东珠各一,皆承以金凤,饰东珠各三,珍珠各十七,上衔大东珠一。(《清史稿·舆服志》)。雍正四年 (1726) 雍正八年(1730),清朝还两次对王公大臣、各级官员的帽顶做了例戴规定。凡亲王、世子、郡王贝勒及一品官顶衔红宝石; 固伦额驸、和硕额驸、民公、侯伯及二品官顶衔花珊瑚; 奉国将军及三品官顶衔蓝宝石; 奉恩将军及四品官顶衔青金石; 五品官顶衔水晶石; 六品官顶衔砗磲; 七品官顶衔素金; 八品官顶衔阴文镂花金; 九品官顶衔阳文镂花金。世宗(1723—1735)、高宗 (1735—1795) 以后,因逐渐用透明、不透明的玻璃——亮顶、湿顶来代替宝石,称呼上也发生了变化。如称一品为亮红顶,二品为涅红顶,素金顶也被黄铜所代替。清朝顶戴除例戴外,还有赏戴之说。如: 嘉庆五年 (1800),清臣勒保因作战有功,“得旨嘉奖,赏三品顶带,并御书‘福’ 字赐之” ( 《清史列传》)。顶子只能按品级戴用,不能越级。清朝官员犯法,在奉旨革去官职的同时,还必须摘去帽子上的顶戴,表示已不带官职。乾隆五年(1740),为革职提督杨凯、总兵杨谦二人仍着官服之事,乾隆曾专门下谕斥曰: “国家章服之制,所以辨等威,重名器也。越次踰分,尚且不可,若以革职之人,滥用命官之顶带,其肆妄之咎,更不可宽。……著将杨凯、杨谦交与该省督抚。照例拟罪。” 可见清代冠服等级制度的森严。乾隆以后,朝廷为了解决一部分财政开支的不足,采取“开指” 的办法,实行捐官。一些无官职的商贾、名流就不惜花重金,捐个“顶子”。以抬高身价,荣耀乡里。这种捐官的办法,至道光、咸丰朝已成定制。

顶戴花翎

顶戴

清代用以区别官品等级的帽顶饰物。据《清会典事例·礼部·冠服》所载:一二品官为红顶子,质为珊瑚(一品)、花儿珊瑚(二品);三四品用蓝顶子,质为亮蓝宝石(三品)、涅蓝宝石(四品);五六品白顶子,质用水晶(五品),砗磲(六品);七八九品黄顶子,质用金。一品以上,王公用紫宝石;皇帝则用红绒结为顶子。

顶戴

见“文化”中的“顶戴”。

顶戴

清代用以区别官员等级的帽饰。通常皇帝可赏给无官的人某品顶戴,亦可以对次一等的官员赏加较高级的顶戴,以示恩宠。例如总督为从一品官,赏加头品顶戴,即等于按正一品待遇。戴亦作带。官员礼帽帽顶均缀红色之缨,帽顶中央为珠形帽饰,以珊瑚、宝石、铜等制成,按品级而分质色,一、二品红色,三、四品蓝色,五、六品白色,六品以下用铜金色。

顶戴

清制,官服帽顶珠形因官品不同而异,称为顶戴, 亦称顶带。据《清史稿·舆服志二》记载, 凡文武官员,一品用红宝石,二品用镂花珊瑚,三品用蓝宝石,四品用青金石,五品用水晶石,六品用砗磲,七品用素金,八品与九品俱用金顶。

- 唐兴军是什么意思

- 唐兴县是什么意思

- 唐兴根是什么意思

- 唐其势是什么意思

- 唐其势谋逆案是什么意思

- 唐其玉是什么意思

- 唐典是什么意思

- 唐养吾是什么意思

- 唐冀方是什么意思

- 唐内阁垮台与同盟会主张政党内阁是什么意思

- 唐再良是什么意思

- 唐写卷子本说文解字残卷是什么意思

- 唐写本是什么意思

- 唐写本唐人选唐诗是什么意思

- 唐写本唐韵校勘记是什么意思

- 唐写本说文解字木部笺异是什么意思

- 唐军击败仆固怀恩是什么意思

- 唐军奇袭大梁是什么意思

- 唐军平萧铣之战是什么意思

- 唐军灭刘黑闼之战是什么意思

- 唐军灭辅公祏之战是什么意思

- 唐冠英是什么意思

- 唐冠螺是什么意思

- 唐冠贤是什么意思

- 唐凤仪是什么意思

- 唐凤喜的勋章证是什么意思

- 唐凤宽是什么意思

- 唐凤池是什么意思

- 唐凯是什么意思

- 唐凯歌六首(选四)是什么意思

- 唐凯麟是什么意思

- 唐出纳钱物帐历是什么意思

- 唐击焉耆是什么意思

- 唐刘禹锡《乌衣巷》是什么意思

- (唐)刘禹锡《和乐天春词,依《忆江南》曲拍为句》赏析是什么意思

- (唐)刘禹锡《忆江南》是什么意思

- (唐)刘禹锡《望洞庭》是什么意思

- (唐)刘禹锡《杨柳枝·炀帝行宫汴水滨》原文赏析是什么意思

- (唐)刘禹锡《浪淘沙》是什么意思

- (唐)刘禹锡《潇湘神·斑竹枝》原文赏析是什么意思

- (唐)刘禹锡《潇湘神·湘水流》是什么意思

- (唐)刘禹锡《潇湘神·湘水流》原文赏析是什么意思

- (唐)刘禹锡《竹枝词·山上层层桃李花》原文赏析是什么意思

- (唐)刘禹锡《竹枝词·山桃红花满上头》原文赏析是什么意思

- (唐)刘禹锡《竹枝词·杨柳青青江水平》原文赏析是什么意思

- 唐刘蜕集是什么意思

- (唐)刘采春《啰唝曲》是什么意思

- (唐)刘长卿《谪仙怨·晴川落日初低》原文赏析是什么意思

- 唐则天后万岁通天元年是什么意思

- 唐则天后久视元年是什么意思

- 唐则天后光宅元年是什么意思

- 唐则天后圣历二年是什么意思

- 唐则天后垂拱三年是什么意思

- 唐则天后垂拱二年是什么意思

- 唐则天后垂拱元年是什么意思

- 唐则天后垂拱四年是什么意思

- 唐则天后天授元年是什么意思

- 唐则天后延载元年是什么意思

- 唐则天后永昌元年是什么意思

- 唐则天后神功元年是什么意思