霍乱huòluàn

急性肠道传染病。主要症状是上吐下泻,严重时会导致死亡。

霍乱huòluàn

〈名〉一种急性肠道感染疾病,患者呕吐、腹泻,身体虚弱,手指脚趾干瘪。

祸乱;惑乱;霍乱

◉ 祸乱huòluàn 名 灾难和变乱;祸事。〈例〉~临头/ 烽火遍地,~连年/ 直到如今春深三月,~仍然不断。〈近〉祸事/ 灾祸/ 灾殃。

◉ 惑乱huòluàn 动 使迷惑混乱。〈例〉~人心/ 以妖言~军心者,定斩不赦。〈近〉蛊惑/ 迷惑/ 淆乱。

◉ 霍乱huòluàn 名

❶一种急性肠道传染病,病原体是霍乱弧菌。症状是腹泻、呕吐、大便很稀,像米泔水,四肢痉挛、冰冷,休克。患者因脱水而眼窝凹陷,手指、脚趾干瘪。〈例〉~病流行/ ~病人有上吐下泻症状。

❷中医泛指有剧烈吐泻、腹痛等症状的胃肠疾患。

各科的病

内科病名:疳 痞 痃 疸

感冒:外感 流感 伤风 着凉 受凉鼽嚏 霜露之病 霜露之疾

哮喘病:齁(~得慌) 哮(哮喘) 喘

外科病名:瘘(~管) 疝(疝气) 痔 疣 痈 疽

溃烂:疡(溃疡) 溃(~脓)

嘴唇溃疡:胗

疮溃不收口的病:漏(痔~)

中医妇科病名:带(白~) 崩漏

传染病名:痘(面~;水~) 疟(疟疾;齐后~) 疹(疹子;风~) 疽(痈~) 痢 麻(麻疯) 癞 花(天花~;面~;出~) 痁 痎 面豆

结核病名:痨(痨病;肺~) 劳(童子~) 瘵

急性传染病名:瘟(瘟疫) 疫(疫气;疫病;沴~;时~) 瘥(沴瘥) 瘴(~气) 大札 时气 沴疠 佐疾 天行病 天行证候

急性肠道传染病:霍(霍乱)

痢疾:痢 泄利

瘟疫与灾荒:札荒

害人的疫病:烈假

运动系统病名:痿(痿症;下~) 癃

瘫痪:疯(~瘫) 瘫(面~) 俳(足~) 痪 枯

偏瘫:痱 偏枯 半枯 偏废 半身不遂 半身不随 半身不摄

风湿病:痹(痹症;痹痼;寒~)

四肢的病:末疾

足部的病:足疾

白内障:翳(白翳) 瞖

皮肤病名:疥(~瘙) 疔 疖 痄(~腮) 痱 痘(~疮) 痆 瘃 疱(面~) 疡 痏 瘊 痒 疣 痣痂 痤 苛(~痒) 疮(疮疾;疮疡;疮痏;疮痍;疮疖;疮疠;疮肿) 疯(白癜~) 癜(紫~) 疠(疥~) 瘢(紫~;白~) 癣 瘭(~疽) 瘙(骚) 疽 疤 痈(~疽) 瘩(~背) 瘘(鼠~) 臃 癀 癍 粟 鬎鬁 瘌痢 疙瘩 扢秃 斑秃 愠羝 蚧搔 狐臭 腋气 癞痢 雀班 鬼剃头

痣和疣:志赘

霍乱

病名。出 《灵枢·五乱》。俗称触恶。泛指突然剧烈吐泻,心腹绞痛的疾患。《诸病源候论·霍乱病诸候》: “霍乱者,由人温凉不调,阴阳清浊二气有相干乱之时,其乱在于肠胃之间者,因遇饮食而变发。”《杂病源流犀烛·霍乱源流》: “皆由中气素虚,或内伤七情,或外感六气,或伤饮食,或中邪恶、污秽气及毒气,往往发于夏秋。”

❶指剧烈吐泻有传染性的病证。《伤寒溯源集·霍乱证治》: “此皆六气胜复之变也……或为诸寒湿之间气客气所胜者亦然,且尤于阴晴风雨,酷暑暴寒之中,每每有之。一家之中,一里之内,或阖境皆然,乃时行寒湿也。”症见突然上吐下泻,躁乱烦闷,甚则转筋,手足厥逆等。治宜温阳散寒为主,如附子理中汤、急救回阳汤、解毒活血汤、急救回生丹、卫生防疫宝丹等。外治可用刺法、熨法、刮痧法等。危重时宜中西两法结合抢救。

❷指严重吐泻,心腹绞痛的病证。多因暑天感湿,或饮食失节所致。《医学入门》卷二: “三焦水谷道路,邪在上焦,吐而不利,邪在下焦,利而不吐,邪在中焦,上吐下利。病因饮食不节,清浊相干,阴阳乖隔,轻者止曰吐利,重者挥霍扰乱,乃曰霍乱。”根据病因与症状不同,有干霍乱、湿霍乱、暑霍乱、热霍乱等,详各该条。必须注意的是,古代由于缺乏病因鉴定方法,在 “霍乱”病名之下,包括了以上两方面内容。可见于霍乱、副霍乱、急性胃肠炎、嗜盐菌性胃肠炎等疾患,也可见于某些食物中毒。现代中医病名已逐步将霍乱限定于由霍乱弧菌引起的烈性传染病。

霍乱Cholera

霍乱弧菌引起的烈性传染病。1832年由英国移民传入加拿大。1832年、1834年、1849年、1851年、1852年和1854年在加拿大多次流行。1881年,哈利法克斯霍乱肆虐,使2万人丧生。1832年霍乱流行时,魁北克附近的格罗斯岛被当作检疫站,对在那里停泊的所有船只进行检查;各城镇也纷纷设立自己的检疫站;殖民政府也采取若干公共卫生措施,提供各种援助。但一些小城镇仍然有所忽视。克罗德城设立了第一家霍乱病医院。现在人类已知道了霍乱的病因,并掌握了相应的预防措施。

霍乱

古医籍中的霍乱与现在的霍乱病不完全相同,它包括霍乱病以外的因胃肠功能障碍而出现上吐下泻的许多急性胃肠病。即包括烈性传染病“霍乱”和急性胃肠炎两种情况。此证以突然起病、大吐大泻、烦闷不舒为临床特征。

霍乱huoluan

由霍乱弧菌引起的烈性肠道传染病。此病传播迅速,易出现世界性大流行。主要分布于沿海地区。热带地区全年均可发病,但以夏、秋季为多。霍乱弧菌为革兰氏阴性菌,呈弧形或逗点状。弧菌产生的外毒素,为致病的主要因素。霍乱弧菌在河水、井水中可存活1~3周,在海水中存活时间更长。在鲜肉、贝类食物、水果、蔬菜上可存活1~2周,但对热、干燥及一般消毒剂都很敏感。加热55℃经15分钟或煮沸后立即死亡。人是霍乱弧菌的唯一宿主。传染源是病人和带菌者。霍乱弧菌随患者粪便及呕吐物排出,以污染的水、食物、手或苍蝇等为媒介,经口侵入人体。进入人体后的霍乱弧菌粘附于小肠粘膜的上皮细胞表面,大量繁殖。此菌产生的外毒素,激活肠上皮细胞膜中的腺苷酸环化酶,使细胞形成大量环腺苷酸(cAMP),促进了肠液的过量分泌,造成剧烈泻吐。病后能产生一定的免疫力,但不巩固。潜伏期从数小时到7日,一般为1~2日。多数患者起病突然,以剧烈频繁腹泻开始(多无腹痛或里急后重),接着出现喷射性呕吐。患者一般不发热。由于剧烈泻吐,使水和电解质大量损失,常引起脱水、休克、周围循环衰竭和电解质紊乱、低钾症及酸中毒等。出现这些症状,应及时抢救,否则死亡率很高。预防霍乱的措施是: (1) 将病人立即隔离治疗,对患者周围的人群进行检查,发现带菌者也应隔离治疗。病人及带菌者的排泄物、食具等应彻底消毒。(2) 做好饮食卫生,不喝生水,不吃生冷、腐败、变质食品及生的或半熟的水产品; 消灭苍蝇和蟑螂。(3)对重点人群进行霍乱疫苗的预防接种和药物预防。

霍乱

中医病症名。是指呕吐、泄泻同时并作的一类疾病。古代认为这是一种胃肠挥霍缭乱的现象,故名。多因饮食生冷不洁之物,或感受寒邪、暑湿、疫疠之气所致。现代的烈性传染病“霍乱”和夏秋季节常见的急性胃肠炎即属此病范围。该病分为两类:一是将胃肠中的病理性内容物吐泻而出的,称为“湿霍乱”;一是出现腹胀绞痛,烦躁闷乱,想吐吐不出,欲泻又泻不下的,名 “干霍乱”,又称“绞肠痧”。本病见于西医的霍乱、副霍乱、细菌性食物中毒等疾病。

霍乱

病名。以起病急骤,剧烈吐泻为特征的疾病。因起病于倾刻之间,胃肠挥霍撩乱,故名。多由感受暑湿、寒湿秽浊之气,或饮食不洁所致。吐泻较缓,不甚臭秽,肢冷脉弱,为寒霍乱,治宜散寒燥湿,重证应回阳救逆;吐泻骤作,呕吐如喷、臭秽难闻,脘闷心烦,苔黄腻,为热霍乱,治宜清热化浊;腹中绞痛,欲吐不吐,欲泻不泻,烦躁闷乱为干霍乱,治宜辟秽解浊,利气宣壅,或配以探吐、取嚏、刮痧等法。

霍乱

霍乱弧菌引起的急性肠道传染病,夏秋季多见,主要由致病菌污染的水或食物传播,可暴发性流行。临床表现有剧烈呕吐、腹泻、大便呈“米泔水”样,导致严重脱水,酸中毒、休克,肾功能衰竭。治疗采取快速补液,纠正水与电解质紊乱,选用四环素等抗菌药,对症处理。预防措施:主要有严格隔离患者,防止水源、食物污染,接种菌苗和加强检疫。

霍乱huò luàn

《本草纲目》河南临汝县西南60里序例第1卷脾(420)。病证名。出《内经》五乱等篇。以起病突然、大吐大泻、烦闷不舒为特征。以其“挥霍之间,便致缭乱”,故名。因饮食生冷不洁或感受寒邪、暑湿、疫疠之气所致。有寒热之辨、干湿之分及转筋之变。详见“寒霍乱”、“热霍乱”、“干霍乱”、“湿霍乱”、“霍乱转筋”各条。本病可见于霍乱、副霍乱、细菌性食物中毒等疾病。

霍乱cholera

是由霍乱弧菌所致的烈性传染病。传染源主要是病人和带菌者,通过水、食物、生活接触和苍蝇为媒介而传播。夏秋季可引起暴发性流行。主要临床症状为剧烈吐泻、呕吐物和粪便呈米泔水样,可引起严重脱水、肌肉痉挛、周围循环衰竭,甚至死亡。本病需按甲类传染病严格管理。预防可接种疫苗。治疗可用四环素、氯霉素,并迅速补充水、电解质及纠正酸中毒。

霍乱

民国元年(1912),长沙发生霍乱,为湖南霍乱流行的第一次报道。从民国元年 (1912) 至38年 (1949),省内霍乱流行23次,殃及71个县、市,疫情迅猛,病人死亡严重。在此期间,虽在城镇组织过临时性的防疫机构,收治病人和进行霍乱混合菌苗注射,但收效甚微,且广大农村则无人过问,霍乱年复一年继续蔓延。在50年代,为预防霍乱传入,湖南采取如下措施: 一是在城乡广泛开展防疫运动; 二是在交通沿线,实施检疫; 三是统一霍乱的诊断方法; 四是开展预防注射。1961年,印度尼西亚副霍乱向东南亚扩散,世界性的第七次霍乱流行开始。湖南当即开展预防工作,严防霍乱传入,控制传染源; 结合爱国卫生运动,搞好饮食卫生和环境卫生,切断传播途径; 开展霍乱菌苗注射,提高人群免疫力。通过以上措施,从1950年起湖南已有30多年未发生霍乱。由于人口流动性增大,国内外、境内外人员交往频繁,1986年以后,省内发现数例输入性病例,但因加强了传染病的宏观控制,进一步健全完善了传染病监测报告系统,加强肠道门诊和传染病区域联防,以及健全了传染病防治队伍,疫情及时得到处置,未发生二代感染病例。1994年,全省霍乱疫情严重,自7月18日茶陵县发生首例输入性霍乱后,至年底止,累计发病906例,死亡14例,带菌者568例,病例血清型均为小川型,疫情波及12个地(州)、市的42个县、市(区)。主要特点是发病早,持续时间长,来势猛,传播快,点多面广。其传染源主要是流动人口。发病的主要原因: 一是近年省内未发生大的疫情,人群自然免疫力低; 二是全年自然灾害多,增加了感染传播机会; 三是邻近省疫情严重,往返外省区疫区流动人员多; 四是农村卫生条件差,不良的卫生习惯尚未根本改善; 五是疫情报告不及时。经全省上下努力,处理疫点400多处,开展预防服药18万余人次,消毒疫点面积20万平方米,才将疫情控制、扑灭。1995年,全省霍乱病例数,又较1994年下降60.94%。

霍乱huòluàn

病症名。出《素问·通评虚实论》等篇。以起病突然、大吐大泻、烦闷不舒为特征。以其“挥霍之间, 便致缭乱”,故名。因饮食生冷不洁, 或感受寒邪、暑湿、疫疬之气所致。有寒热之辨、干湿之分及转筋之变。详见寒霍乱、热霍乱、干霍乱、湿霍乱、霍乱转筋各条。本病可见于霍乱、副霍乱、细菌性食物中毒等疾病。

霍乱

霍乱是指突然上吐下泻,或腹中绞痛,欲吐不得吐,欲泻不得泻,甚则目陷螺瘪,转筋亡阳的一种急性疾患。

病名考证 霍乱的名称,始见于《素问·六元正纪大论》和《灵枢·经脉》等篇。《诸病源候论·霍乱诸候》谓“霍乱有三名: 一名胃反,言其胃气虚逆,反吐饮食也;二名霍乱,言其病挥霍之间,便致缭乱也;三名走哺,言其哺食变逆者也。”后世又有触恶,吊脚痧,绞肠痧,瘪螺痧等俗名。

病因病机 霍乱的发生,《内经》认为与气候关系密切。《素问·六元正纪大论》:“土郁之发……呕吐霍乱”,“太阴所至,为中满霍乱吐下”。《肘后备急方》提出:“凡所以得霍乱者,多起饮食,或饮食生冷杂物,以及肥腻酒鲙,”而“当风履湿,薄衣露坐,或夜卧失覆”为本病的诱因。《张氏医通·霍乱》更明确指出:“此病多发于夏秋之交。”《霍乱论》还提到:饮用污水,亦能致此”。其他论述颇多,其病因病机大致如下:

饮食不慎:贪凉饮冷,或误食腐馊,或暴饮暴食,皆能伤及脾胃,导致运化失常,升降失司,清浊相干,乱于肠胃。正如《千金要方·霍乱门》所说:“诸食结而不消,阴阳二气拥而反戾,阳气欲升,阴气欲降,阴阳乖隔,变成吐利。”

感受时邪:夏秋暑湿蒸腾,偶或调摄失宜,触受暑湿秽浊疫疠之气,郁遏中焦。或因贪凉露宿,寒湿入侵,脾胃受伤,升降失常,清浊相干,乱于肠胃。《素问·气交变大论》:“岁土不及,民病飧泄霍乱。”《景岳全书·霍乱》:“有外受风寒,寒气入脏而病者……,有水土气令,寒湿伤脾而病者;有旱潦暴雨,清浊相混,误中沙气阴毒而病者。”《伤寒溯源集·霍乱证治》还指出有: 一家之中,一里之内,或阖境皆然”的流行性。

以上两种病因,往往有相互联系。如《圣济总录·霍乱门》即有“三焦者,水之道路,气之所终始也。因风冷或饮食伤胃,致中焦不和,则正气不守,而邪得以干,挥霍之间,使致缭乱,故名霍乱。”的记载。

分类及辨证 《内经》从病因上分寒、热。《诸病源候论》提出“干霍乱候”和“中恶霍乱候”。《外台秘要·霍乱》称吐泻并作的为“湿霍乱”,欲吐不吐,欲泻不泻,腹中绞痛的为“干霍乱”。《症因脉治·霍乱》又将湿霍乱分为寒、热二证。

辨证,首先应区分湿霍乱和干霍乱。湿霍乱的症状主要为吐泻并作,频繁不止。若吐泻物不甚臭秽,腹痛不甚,手足不温,苔白脉细者,多属寒湿,又称“寒霍乱”;吐泻热臭,身热烦渴,腹中阵阵绞痛,苔黄脉数者,多属湿热,又称“热霍乱”。若腹痛如绞,脘闷烦躁而不得吐泻者,则为“干霍乱”。霍乱若见肢冷如冰,目陷螺瘪,声音嘶哑,舌卷囊缩,为病势危重之候。

病证鉴别 霍乱与吐利一证的鉴别,《张氏医通·霍乱》指出:“吐利者,言呕吐而利是也。上吐下利,烦扰躁乱,乃谓之霍乱,与但称吐利者有异。盖暴于旦夕者为霍乱,可延至数日者为吐利。”

治疗原则 由于本病发作仓卒,且呕吐频繁,一时难服煎剂,可先选用辟瘟丹、霹雳散、蟾酥丸等,俟病势缓和,再辨证用煎剂治疗。大抵属寒湿者宜芳香化浊,温运中阳;属湿热者宜辛开苦泄,清热化湿。干霍乱则先用探吐,继以辟浊解秽。并可结合刮痧、提痧、针灸等外治方法以加速疗效。

霍乱颇类于现代医学之急性胃肠炎、细菌性食物中毒等。但也不排除副霍乱与霍乱。因此,应早期作出诊断,隔离治疗,夏秋之间,尤宜注意饮食卫生,避免受凉。

霍乱

霍乱系霍乱弧菌引起的急性消化道传染病。临床起病急骤、传播迅速,有剧烈的腹泻、呕吐,排出大量“米泔水”样便,导致严重脱水、低血容量休克、代谢性酸中毒和急性肾功能不全等一系列严重综合征。未及时治疗者病死率较高。

病原学 霍乱弧菌属弧菌科弧菌属,有两种生物型,一是霍乱弧菌古典生物型,为“真性霍乱”的病原体,另一种是霍乱弧菌爱尔托(E1—Tor)生物型,简称爱尔托弧菌,为“副霍乱”的病原体。两种弧菌在形态、生化、培养及血清学方面有许多相似之处。革兰染色均阴性,呈弧形或逗点状,长约1.5~3μm,宽约0.3~0.4μm,尾端有一根鞭毛,无荚膜,无芽胞。根据抗原的不同,可将弧菌分为6个群,霍乱弧菌(古典生物型)和爱尔托弧菌属0~Ⅰ群,0~Ⅱ至0~Ⅵ群称类霍乱弧菌。近年来又将爱尔托弧菌按噬菌体分为32个型。流行株多属噬菌体1型,其次为2、3型。

霍乱弧菌的二种生物型根据抗原不同,可分为三种不同的血清型,

❶原型或稻叶型(Inaba),抗原成分为AC;

❷异型或小川型(Ogawa),抗原成分为AB;

❸中间型或彦岛型(Hikojima),抗原成分为ABC。它们能产生Ⅰ型、Ⅱ型及Ⅲ型三种毒素。Ⅰ型为内毒素,Ⅱ型为外毒素,是引起霍乱病人腹泻的主要原因,又称霍乱肠毒素或霍乱原。Ⅲ型毒素对霍乱致病意义不大。

霍乱弧菌两种生物型的鉴别,主要依据霍乱第Ⅳ组噬菌体裂解试验、鸡血细胞凝集试验和多粘菌素B敏感试验,VP试验及溶血试验次之(见表),每种试验并非绝对可靠,应根据多种试验结果作出综合判断。

古典和爱尔托生物型霍乱弧菌的鉴别

| 鉴别试验 | 古典生物型 | 爱尔托生物型 |

| 第Ⅳ组霍乱噬菌体裂解试验 多粘菌素B敏感试验 鸡血细胞凝集试验 VP试验 溶血试验 | + + - - - | -(+)* -(+) +(-) +(-) +(-) |

*括弧内为少数菌株试验的结果

本菌对日光、干燥、酸和热非常敏感。在阳光直接暴晒下1至数小时即死亡,在56℃水中15分钟、100℃水中1分钟即可杀灭。在1%漂白粉澄清液中5~10分钟、0.5~1%来苏溶液中30分钟被杀灭。在海水、地面水及碱性水中存活时间较淡水、地下水和酸性水中为长。爱尔托弧菌的存活能力远比古典霍乱弧菌为强,如在江水中,古典型能存活2天,而爱尔托弧菌能存活16天。近十多年来,爱尔托弧菌已逐渐取代了古典生物型,成为流行的菌种。

流行病学 霍乱曾发生7次世界性大流行,前6次均由古典生物型引起,而1961年起发生的第7次世界性大流行则由爱尔托弧菌引起,至今未见平息,近年来疫情还有所增加,如1977年有35个国家有疫情,1978年增至40个,1979年已有47个国家有流行,且通过航空向内陆国家扩散。既往流行以小川型占绝对优势,而目前则稻叶型有明显增多趋势。在一些非洲国家,小川型已被稻叶型所取代。

霍乱一般7~10月为发病高峰,但其他月分亦有散发流行。霍乱病人排泄物中含有大量霍乱弧菌。轻型病人易被误诊和漏诊,因而是重要的传染源。带菌者中,家庭成员密切接触者的带菌率高达13~21%,恢复期病人排菌期多在两周以内,而个别慢性带菌者的排菌期可达数月至1年以上。

本病主要通过水、食物和生活接触传播。在饮用自来水的地区,主要通过食物传播;卫生设施条件差,饮用河水、江水或池塘水者,则主要通过污染的地面水传播。粪便管理不善的地区,尤易引起水型暴发。近来发现海口处甲壳类生物表面可粘附爱尔托弧菌,后者分泌甲壳酶以分解甲壳,作为营养物质而长期存活,当进食这些海产品后,可引起霍乱流行,成为持续的疫源地。

霍乱弧菌对无免疫力的人普遍易感。新感染地区的发病率以成人为高,年龄分布多在15~35岁之间。在地方性疫源地区,则小儿比成年人明显易感,其发病率比成人高10倍以上。疫区人群血清凝集素的平均效价在1:40左右,而非疫区健康人则阴性。普遍接种霍乱菌苗,可提高人群免疫力,接种后免疫时间一般为2~6个月。患病后可获一定免疫力,但不持久,因而可重复感染。

发病机理与病理 霍乱弧菌对胃酸十分敏感。当胃酸低下或侵入病菌数量较多,未被杀灭的弧菌即进入小肠,在碱性肠液内迅速生长繁殖,并粘附于肠粘膜表面。粘附能力愈强则致病力愈强。霍乱弧菌在繁殖过程中可产生肠毒素,是引起剧烈腹泻的主要原因。肠毒素产生于弧菌的对数繁殖期,其分子量为84,000,为不耐热、不耐酸和不能透析的高分子蛋白质,抗原性强,注射动物后能产生强有力的抗毒素。肠毒素对小肠上段粘膜作用最强,对下段粘膜作用较弱,对结肠粘膜则不起作用。肠毒素能特异地影响小肠粘膜的分泌功能,但粘膜并不发生明显的病理变化。霍乱肠毒素与小肠粘膜上皮细胞的受体结合,激活上皮细胞中的腺苷酸环化酶,后者催化三磷酸腺苷转化为环磷酸腺苷(cAMP),在短时间内肠粘膜上皮细胞的环磷酸腺苷含量急剧升高,抑制肠粘膜细胞对钠的重吸收,并主动分泌氯化物和水,导致肠粘膜细胞分泌功能亢进,于是出现本病特有的剧烈腹泻及呕吐。大量吐泻引起水和电解质严重丢失是霍乱的主要病理生理表现。霍乱病人的失水是等渗性失水,成人严重腹泻时,每天大便量3,000ml以上者,大便中钠和氯化物的浓度与血浆浓度相近,而大便中钾和碳酸氢根离子的浓度则显著高于血浆中的浓度。儿童霍乱大便中的电解质与成人相比则较为低渗,尤其钠的浓度较低,约25mEq/L,故儿童霍乱患者的补液应与成人略有不同。

严重吐泻后,病人迅速失水,血容量明显降低,血液浓缩,回心血量减少,有效循环量骤减,随即发生低血容量休克,脉搏快速细弱,血压下降或不能测及。与此同时,有大量的钠、钾、钙及氯化物丢失,出现低钠、低钾及低钙,导致肌肉痉挛性疼痛、酸中毒及低钾综合征等。由于循环障碍、肾脏缺血、缺氧以及各种毒素对肾脏的直接影响,引起肾脏急性损害,可发生急性肾功能不全。

本病主要病理变化是,皮肤干枯,唇发绀,指纹皱缩,皮下组织及肌肉极度干瘪,内脏浆膜无光泽,色深红,死后尸体迅速僵硬。肠腔内充满“米泔水”样液体,内含粘液及多量剥脱的上皮细胞,偶见血样物。肠粘膜松弛,表层脱落,但无溃疡形成。心、肝、脾及肺等器官缩小。肾小球及间质的毛细血管扩张,肾小管上皮浊肿及坏死。

霍乱弧菌及肠毒素能引起机体局部及全身的免疫反应。小肠可产生分泌型IgA,对霍乱弧菌有一定的局部免疫作用。菌体蛋白质和脂多糖,则刺激产生相应的全身性抗菌抗体,抗体于腹泻开始即在血液内出现,发病10天后效价达高峰,抗体的主要成分是特异性IgM和IgG,其次是IgA,其作用主要是阻止霍乱弧菌粘附在肠粘膜表面,并通过肠蠕动的加强,加速弧菌的排出和减少肠毒素的释放。恢复期血清抗毒素效价,每毫升可高达520u,在体内可维持一年半以上,其作用主要是干扰肠毒素与小肠微绒毛上皮细胞受体的结合和干扰其生物活性作用,从而减轻或阻止腹泻的产生。

临床表现 潜伏期数小时至5~7天,一般1~3天。霍乱的临床表现多种多样,病情轻重不一,特别是爱尔托弧菌引起者,多数为隐性感染或轻型,仅2~5%发生有严重失水的典型症状。

典型霍乱病人的临床经过可分为吐泻期、脱水期及恢复期(或反应期)3期。多数起病无前驱症状,突然发生无痛性或轻微腹痛的剧烈腹泻,继而出现喷射性呕吐。腹泻每天十余次至数十次,甚至难于计数。起病初为黄色稀便,后迅速转为“米泔水”样,少数重症病人可发生粉红色洗肉水样便。呕吐多不伴恶心,呕吐物初为胃内容物或绿色胆汁,继为透明水样或呈“米泔水”样。经过频繁的吐泻后,病人出现失水,严重者声音嘶哑,皮肤干燥、弹力消失,手皮皱纹显著,全身皮肤发绀潮冷,眼窝深凹发青,唇舌干裂,烦躁不安或神志不清,腹如舟状,腹直肌及腓肠肌痉挛性疼痛显著,脉细速或不能触及,血压下降或不能测及,呼吸浅促,尿量骤减或无尿,出现明显尿毒症及酸中毒,如能及时治疗,多数病人度过脱水期而进入恢复期。在恢复期,有少数(约10%)病人由于输液后循环改善,残存于肠腔的毒素重被吸收,可出现发热达38~39℃,持续1~3天自行消退。自吐泻期至恢复期,一般3~7天,很少超过10天。根据病情轻重,霍乱可分为以下临床类型:

无症状型 感染后无明显症状,仅呈排菌状态,称为接触带菌者,排菌期多数(98%)在2周以内,个别可迁延至数月或数年,成为慢性带菌者。

轻型(非典型) 多为爱尔托生物型所引起,起病时腹部微感不适,出现短期腹泻,无明显呕吐,大便1天数次,性状稀薄有粪质,无典型的“米泔水”样便,失水不明显,很少发生腹肌痉挛。尿量可略减少,而脉搏、血压正常。临床易误诊或漏诊。

中型(典型) 起病后有明显腹泻及呕吐,每天腹泻10余次至数十次,有典型“米泔水”样大便,中等度脱水,脉细速,血压偏低,尿量明显减少,一昼夜尿量可在500ml以下。有不同程度的酸中毒和尿毒症,但神志清楚。如能及时治疗,预后良好。

重型 起病急骤,呕吐、腹泻频繁,失水严重,极度衰弱或神志不清,出现低血容量性休克,尿量甚少或无尿,酸中毒明显,发病数小时后可死亡。极少数甚至尚未出现典型的吐泻症状即可发生循环衰竭而死亡,称“暴发型”或“干性霍乱”。

本病常见的并发症有代谢性酸中毒、尿毒症、低钾血症、急性心力衰竭、肺水肿。儿童患者尤易发生低钾血症、肺水肿、心律失常及脑水肿。孕妇易引起流产或死胎。

诊断 在流行期间或流行地区有流行病学资料者,可根据临床表现作出疑诊。确诊必须依靠粪便及呕吐物的培养、血清凝集试验以及霍乱弧菌的鉴别试验。爱尔托弧菌感染后,临床症状多不典型,因此对流行病学资料尤应重视。

疑诊标淮 凡具有典型临床症状的非疫区首发病例,在细菌培养尚未肯定前,应按疑似病例处理。在流行期间,疫区内有腹泻明显而又无其他原因可解释者,同样按疑诊处理。凡疑诊病人均应作传染病疫情报告和消毒隔离处理,如大便隔天培养1次,连续3次阴性,即可否定诊断,并作出更正报告。

确诊标淮 确诊标准为

❶在流行期间和流行地区,如有本病的典型症状,即使大便检查结果阴性,而无其他原因可查者;

❷有腹泻、呕吐,大便培养有霍乱弧菌者;

❸有可疑的临床症状,于发病前6周内未作霍乱菌苗预防接种,而发病后1~2周内血清凝集价达1:80以上或4倍升高者。

临床诊断应结合实验室检查进行分析。本病红细胞及血红蛋白增高,血白细胞数1万~2万/μl,血浆比重大于1.025。少数病人尿中有轻度蛋白,镜检有红细胞及管型。半数病人大便有少许粘液,镜检有少许或无脓细胞。二氧化碳结合力半数以上低于30容积%,重症可低于10容积%以下。血清钠和钾正常或偏低,血清氯多数高于正常。合并急性肾功能不全者血清尿素氮、肌酐明显升高。

血清学检查 病后6天,血清凝集效价大于1:80,并逐步升高。

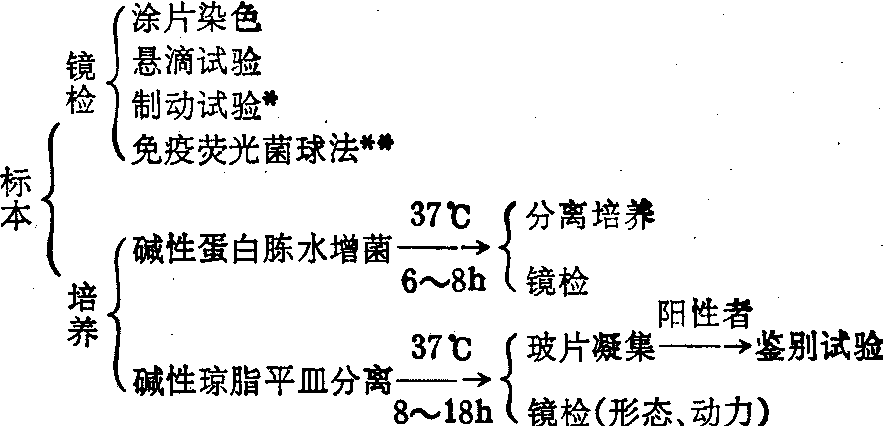

病原学检查 取病人新鲜粪便或呕吐物,按下列程序进行检查。

*制动试验:取病人新鲜粪便或6小时蛋白胨水增菌液0.25ml与适量稀释的霍乱免疫血清0.25ml混合5分钟后,作暗视野或悬滴检查,另外以生理盐水与标本混合作对照,霍乱弧菌在有免疫血清存在时,凝成小块并失去动力。

**免疫荧光菌球法:以爱尔托弧菌,加入荧光标记的抗体液,放入湿盒内于37℃孵育,在荧光显微镜下,弧菌形成一定大小和结构的荧光菌球。

鉴别诊断,首先应与夏秋季常见腹泻疾病,如急性菌痢、各种病原引起的急性食物中毒、中毒性婴儿腹泻等相鉴别。必要时需与砷中毒或胰性霍乱(非β细胞性胰腺肿瘤)等相鉴别。

治疗 治疗原则是迅速补充水及电解质,及时纠正酸中毒辅以抗菌治疗及对症处理。

一般处理 按甲类肠道传染病隔离,严重者注意保暖、给氧,做好重病护理,加强对症处理,防止合并感染。

静脉输液疗法 补液是治疗霍乱的主要措施,输液可采用5:4:1溶液,即每1,000ml中含氯化钠5g,碳酸氢钠4g及氯化钾1g。该液含Na+134mEq/L、K+13mEq/L、HCO3-48mEq/L、C1-48mEg/L,与病人大便中相应离子浓度基本接近。此外,亦可采用生理盐水和等渗碱性溶液如1.4%碳酸氢钠或1/6M乳酸钠溶液按2:1的比例混合应用,或用等渗盐水或林格氏液等。输液量与速度应根据病人失水程度及具体情况而定,轻度失水者以生理盐水为主,24小时内补入液体2,000~4,000ml。中度失水则以2:1混合溶液或生理盐水,24小时内补入4,000~8,000ml,同时补入2~4g钾盐。重度失水主要采用5:4:1混合液体,24小时内补入8,000~12,000ml。中型及重型患者输液应快速,于20~30分钟内推注1,000~2,000ml,老年人每分钟推注40~60ml,青年60~80ml,待血压回升接近正常后,24小时内再输入1,500~3,000ml。如快速补液30分钟后血压仍不回升,即应查明原因,作出相应处理,或适当应用肾上腺皮质激素及血管活性药物。快速输液应防止急性心功能不全和肺水肿。老年人及伴有心肺疾患者尤应注意。当出现心悸、胸闷、烦躁、咳嗽,特别当闻及肺部哮鸣音或水泡音时,应即减慢输入速度或暂时停止输液,并采取相应措施。

儿童霍乱与成人不同,粪便中含钠量较低而含钾较高,且失水较严重,病情进展快,易发生低血糖昏迷、脑水肿和低钾性肠麻痹,故应尽早纠正失水及补充钾盐。补液量轻者每24小时100~150ml/kg,中型或重型入院后24小时内150~200ml/kg(婴幼儿可适当增加)。输入的液体可采用生理盐水或生理盐水与1/6M乳酸钠溶液,或1.4%碳酸氢钠溶液按2:1混合。4岁以上儿童最初15分钟内,每分钟进入液体20~30ml,婴幼儿则10ml/分,以后按失水程度及血压、脉搏情况而定。一般血压回升至正常或循环改善,脉率减慢,可减为每分钟输入1~2ml。如经第一天补液失水仍未纠正,或呕吐、腹泻未完全控制,可用5%葡萄糖盐水加入适量的氢化可的松静脉滴入。如输液后出现排尿,或输液4~5小时后失水基本纠正,而腹泻、呕吐仍明显者,24小时内应给以氯化钾100~150mg/kg加入等渗溶液内,稀释成0.1~0.3%,均匀静脉滴入。

口服补液疗法 霍乱病人肠道对葡萄糖的吸收并无障碍,伴随葡萄糖的吸收能促进水和钠的吸收。近年证明口服补液治疗简便、经济、安全、有效。口服补液可采用以下两种配方:

❶葡萄糖20g、氯化钠3.5g、碳酸氢钠2.5g、氯化钾1.5g、水1000ml;

❷葡萄糖24g、氯化钠4g、碳酸氢钠3.5g、柠檬酸钾2.5g、水1000ml。配制后装入塑料袋封存备用,如缺乏葡萄糖可用蔗糖代替。轻型及呕吐较轻的中型病人可全程应用口服补液治疗。重型、婴幼儿及老年人则先行静脉补液、待病情好转或呕吐缓解后改为口服补液。

合理的补液量可由以下情况判断: 脉搏和血压基本恢复正常,皮肤弹性基本复原,神志逐渐恢复,12~24小时排尿量基本正常,血浆比重恢复至1.024~1.025。

抗菌药物治疗 适当的抗菌药物治疗能缩短病程,减少排便总量,减少补液总量,并能缩短排菌时间。抗菌药物以四环素为首选,成人每6小时1次,每次0.5g,口服。小儿按每日40~50mg/kg计算,每日4次,疗程均为3~5日。其他抗菌药物依次为强力霉素、氯霉素、磺胺类及呋喃类药物。近年霍乱弧菌对四环素耐药率有所增加,而强力霉素对耐四环素菌株仍有效,成人单剂量300mg一次顿服,疗效与四环素相同。复方磺胺甲基异噁唑疗效与四环素相仿。

并发症防治 并发症防治的关键在于迅速补入等渗盐水,及时纠正酸中毒及适当补入钾盐,并预防心肺功能不全。严重病人应重视热量供给并辅以肾上腺皮质激素治疗。为减轻肾脏损害,除及时扩容外,待血压回升稳定后,即应给20~40mg速尿,以利于肾脏血流量的恢复。年老及有心肺疾患者应注意输液速度及输液量。如并发心力衰竭、肺水肿或急性肾功能不全者,应采取相应紧急处理。

霍乱病人的死亡原因,早期主要由于严重失水引起低血容量休克及严重代谢性酸中毒。晚期则多死于急性肾功能不全及其他并发症。婴幼儿、老年及孕妇的预后较差,但预后主要取决于病情的轻重和是否及时正确的治疗。如能及时正确治疗,病死率可降至5%以下。否则病死率仍可高达10~30%,在新疫区甚至可高达50%以上。未经治疗的中型及重型病人,约3/4自起病后1~3天内死亡,其中半数病人在发病后24小时内死亡。

预防 应加强和健全各级防疫组织,建立群众性疫情报告网、设置肠道门诊。认真做好国境卫生检疫及国内交通检疫工作,特别应重视国际航空检疫。在霍乱流行期间,对来自疫区的食品及所有人员均应严格检疫。

控制传染源,病人应立即隔离治疗。疑似病人应隔离检疫,疫区内的接触者应就地隔离观察5天,隔离或观察者的大便应间日作霍乱弧菌培养,连续3次阴性及血清凝集效价不升高者才能解除隔离。

应搞好以管好水源、粪便和饮食卫生,消灭苍蝇为中心内容的群众性爱国卫生运动。在卫生条件差的地区,特别应处理好水源和粪便。

预防接种的重点是海港、铁路沿线、航空线路和沿海城镇的居民、医务人员和饮食行业等人员。一般采用霍乱或副霍乱死菌苗皮下注射2次,成人首次0.5ml,7~10天再次注射1.0ml。6岁以下为成人量的1/3,7~12岁为1/2,13~16岁为2/3,老年人用1/2。预防注射后免疫期维持2~6个月。当接种人数达到当地总人口数的85%或以上时,即可形成一个“免疫人群带”。为提高免疫效能,目前正应用药物及遗传工程诱导产生稳定而又不产生肠毒素的霍乱弧菌变种,以求制成有效的活菌苗。

流行期间的带菌者、疫区内的腹泻病人、疫区内必须外出的人员以及与病人密切接触者,一律给以药物治疗。成人四环素0.5g,每6小时一次,或强力霉素0.1g,每日1次,连服3日;或用周效磺胺2g一次顿服。12岁以下每日四环素50mg/kg,每6小时1次,连服3日;或强力霉素每日3mg/kg,一次顿服,连续3日。

出院标准为病人临床症状消失,大便病原菌培养隔天1次,连续3次阴性。如不能作粪便培养,则症状消失,一般情况好,自发病日起隔离14天以上可以出院。慢性带菌者大便连续培养7次阴性,胆汁每周培养1次,连续2次阴性者可解除隔离,但需随访观察。

病死者应火葬,如为棺葬者尸体必须用5%来苏液或1%石炭酸喷雾消毒。口、耳、鼻孔等应用浸过消毒液的棉花球堵塞。棺木底部、两侧及尸体上均撒以2cm厚生石灰。墓地应远离水源30m以上,棺木深埋1m以上。处理尸体人员,于工作完后应作终末消毒。

霍乱

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性传染病,临床特征是:由于肠道内水和电解质的吸收受到严重障碍,发生大量的水泻和呕吐,引起循环性虚脱和肾脏功能衰竭。过去病死率很高,目前应用快速补液疗法,病死率已降到很低,只要治疗及时,可以不发生死亡。

霍乱的潜伏期为1~3天,偶然有延长至5天的。轻型病例只出现急性肠胃炎症状,易于被忽视,特别是El Tor生物型。严重病例则起病突然,先是腹泻,接着发生呕吐。粪便开始是稀便,很快变为水样便,通常呈米汤样,有时清亮,有时混浊,有时无臭味,有时稍有腥味。一般无里急后重、腹疼,但偶然也有出现腹部绞痛的。有80%的病例出现呕吐,常呈喷射状。有时有恶心、打嗝,更为困扰。由于大量失去水和电解质,很快引起严重脱水和循环、肾功能衰竭。四肢及腹部肌肉痉挛,有时也很严重。表情淡漠,但除后期进入昏迷者外一般神志清楚。有时表面温度下降到34.5~35℃。严重的吐泻,经过2~12小时后开始减轻,但病人仍然呈虚脱状态并能持续几小时,甚至几天。老年、体弱的霍乱患者有时出现暴发性过程,甚至在出现吐泻之前几小时因休克而死亡,即所谓“干性”霍乱。这种病人死后的尸体解剖,可以看到小肠内充满了米汤样液体。儿童脱水、酸中毒和低血钾症的反应比成人更严重,有时可能有发热、抽搐、麻痹性肠梗阻、心律不齐及早期昏睡。孕妇患霍乱可能引起早产、流产,对胎儿有严重危险。这是典型严重病例的临床表现,但ElTor生物型有75%的受感染者是无症状的,18%是轻度病人,5%为中度病人,而重病人只占2%

当人吞入霍乱弧菌后,如果胃酸充足,大部分弧菌可能被杀死。近年来美国学者报告,不少霍乱患者是进行过胃切除术的人。如果有一些弧菌逃避了胃酸,进入小肠,弧菌就在小肠碱性环境中存活、繁殖。接着在小肠肠腔内释放肠毒素(一种外毒素)。平时,通过小肠肠壁,大量水和电解质在肠腔与血浆之间进行交换;两个方向都通,在平衡时,吸收稍多一些。霍乱肠毒素激发了与细胞结合的环腺甙酶(adenyl cyclase)活性,进而导致肠上皮细胞内3′5′C-磷酸腺甙浓度增高。细胞内3′5′C-磷酸腺甙的增多则引起血内等渗液向肠腔分泌。这种等渗液体的分泌可以持续到整个肠上皮细胞存活期间。因而,在霍乱肠毒素作用下,水和电解质失去平衡,它们的交换较平时减少一半,而且只向肠腔一个方向流通。这是霍乱腹泻的作用机理。也是为什么水、电解质进入肠腔,而肠粘膜上皮细胞没有或很少受到损伤的原因。同时霍乱弧菌也很少侵入血液循环。

因为病人从肠道丧失的液体与血浆等渗,重碳酸盐和钾可能比血浆浓度更高,但很少蛋白质。由于失水,出现显著血液浓缩和酸中毒。死后很快发生尸僵,是一个明显的特点。尸体解剖时组织非常干燥,右心房、右心室内充满暗黑色胶状粘稠的血液。肠腔充满碱性米汤样液体,肠壁充血,但上皮细胞没有或很少脱落。肠道淋巴滤胞及Peyer淋巴结都有增生。胆囊有时可能涨满了稠胆汁。肾脏可能呈现缺血性肾小管坏死或低血钾性肾病。

临床诊断要根据病人的流行病学史,如从疫区来等等;还要与严重细菌性痢疾、葡萄球菌食物中毒相鉴别。一般痢疾粪便量不如霍乱多,且多有脓血便、腹疼和里急后重;食物中毒多是先吐后泻,而霍乱则多先泻后吐。最后诊断还依靠细菌学检测。

用液体粪便做悬滴进行直接镜检,或荧光抗体检查,可以看到活动非常快的或带荧光的弧菌。如加上一滴抗血清,可以见到悬滴内的弧菌停止活动,即停动试验,也可做出初步诊断。

粪便标本可在碱性蛋白胨水中增菌,然后接种TCBS(硫代硫酸盐—柠檬酸盐—胆盐—蔗糖)琼脂和营养琼脂或胆盐琼脂。

可用多价O群血清作玻片凝集。血清学鉴定可以用小川、稻叶型特异因子血清作凝集反应;也可以测定杀弧菌抗体或毒素中和抗体加以证实。

严重霍乱病人的治疗首要是补液和电解质,纠正酸中毒。补液要迅速,主要是静脉内灌注,直到纠正脱水后,可放慢速度直到腹泻停止。输液的量要大、要快,有时一个成年病人可能每15分钟需要输入1升液体,直到血循环、脉搏恢复正常时为止。几种静脉输液的配方及电解质含量见下表。

几种静脉输液的配方及电解质含量(mEq/L)

| 配 方 | 钠 | 钾 | 氯 | 碱含量 |

| 1.紧急输液时1升水中加 氯化钠5克,碳酸氢钠 4克,氯化钾1克 | 135 | 14 | 99 | 48(重碳酸盐) |

| 2.Ringer乳酸钠盐 3.生理盐水2:碱液1 (8.9gm/L)(1/6M) | 130 156 | 4 0 | 109 104 | 28(乳酸盐) 52(乳酸盐或 重碳酸盐) |

| 霍乱粪便液 | 135 | 15 | 100 | 40 |

病人一旦呕吐停止(通常在3小时内)即可口服四环素,每六小时一次,每次0.5g,共48小时。也可以用呋喃唑酮每6小时0.1g,但效果稍差。一般在服用4g四环素之后,病人即停止排菌。如病人愿意就可以吃普通膳食。

病人在静脉补液的同时,如有可能,也可以进行口服补液。口服液体为每一升液体中含有氯化钠4g,重碳酸钠4克,柠檬酸钾1g及葡萄糖20g。一般开始补液的头6小时内成人每小时饮用750ml,儿童250ml,直到不继续失水时为止。有时,在农村,不能作静脉补液,也可用鼻腔胃管插管法补液。只要补液及时、适当,不会有死亡,一般病例死亡率在1%左右。

霍乱

霍乱多发生于夏秋季节,尤其是在夏秋之交更多,起病急骤,卒然发作,上吐下泻,腹痛或不痛,在短时间内,津液过量丧失,挥霍闷乱,出现形容憔悴,眼眶下陷,筋脉挛急,手足厥冷之危重病状。此病因中气虚衰,四情伤或四淫所伤,或饮食不慎而邪恶中毒,或污毒或毒气触犯,或阳热外逼,阴寒内伏作病。主症有暴起吐泻,吐泻不止,吐泻物如米泔汁,面色苍白,眼眶凹陷,手足厥冷,头面出汗,腹痛或不痛,或溺闭,胸膈痞闷,筋脉挛急,舌淡苔白,脉沉微细;或心腹胀痛,烦躁,头痛,呕吐如喷,泻下如米泔汁,臭秽难闻,憎寒壮热,口渴,小便黄赤,筋脉挛急,苔黄腻,脉数;或卒然腹痛,欲吐不得吐,欲泻不得泻,烦躁闷乱,面色青晦,头汗出,四肢厥冷,脉沉伏。若上有吐逆,下有溺闭,谓之关格。治宜温补脾肾,回阳救逆,或清热化湿,或利气通便。太阴人用热多寒少汤,关格者用葛根解肌汤。单方:枯白矾5g百沸汤调下;生菖蒲剉200g和水捣汁,分四次服;皂荚15g,烧末,米饮下;关格者用白矾末填满脐中,以新汲水滴之,令冷气透腹。少阴人用十二味宽中汤,三味参萸汤,桂附藿陈理中汤,关格者用巴豆丹。单方:人参100g,生姜50g,水煎分三次服;肉豆蔻5g为末姜汤下;藿香、陈皮各25g水煎温服;良姜10g、大枣1枚水煎冷服;吴茱萸炒、干姜炮等分水煎服;生姜15g酒煎服;关格者用丁香50g研末、百沸汤下,不效再服;大蒜30g,入水1500ml,煎至500ml,顿服。少阳人用猪苓车前子汤,关格者用甘遂天一丸。单方:山豆根15g为末,百沸汤下;滑石50g和开水服;灵砂1.5g重水磨三次服;关格者用轻粉0.5g、生麻油180ml空心服;甘遂末和生面糊作饼,贴脐中及丹田,内服甘草汤。太阳人用松节水煎和酒服二三次,芦根酒煎服。关格者用木瓜50g煎服。

霍乱

本病维吾尔医学名为合衣则 瓦巴衣亦称胡力热,是指上吐下泻,虚弱无力为主要特征的,极为传染性的病证。病因多由霍乱毒素通过各种途径进入肠道所致。凡体质较差,消化力差,劳累过度,营养不良,忧郁悲伤等均可成为易患此病之因素。症见起病前神倦意懒,易烦易恐,时有头痛头晕,周身热感,消化失调,多在起病前一天,一天腹泻3—4次,多为夜间突发,有的亦可无任何先兆即可发生。本病根据性质分为泄泻性霍乱、流行性霍乱、干霍乱3种。

❶泄泻性霍乱:症见腹泻较重,泻物色黄或微赤,夹霍乱毒液,有时呕吐,只要治疗得法亦可痊愈;若治疗不当可转为暴性霍乱。

❷流行性霍乱:症见先腹疼后腹泻,腹泻之始为便,后为泔样水液,上吐下泻出现体液大减,出现极度乏力,出现生命平衡失调,若不紧急抢救可导致死亡。

❸干霍乱:症见不吐不泻,求吐不出,求利不泻,但体力极度损耗,使致手足逆冷导致死亡。本病症状可分4个阶段:第1阶段,腹有微痛,上吐下泻,多见于早晨,初时泻下稀粪继则如米水样或泻泄之时或泻泄稍后出现呕吐,初呕夹食渣,后吐为酸水,再吐为如米泔水样。第2阶段,上吐下泻加剧,恶寒战栗,头痛腹痛,渴极,水入即吐,烦躁加剧,此状可持续2至10小时或12小时,随之全身极度虚弱。第3阶段,大量腹泻呕吐引起血脉栓塞,血流不畅,手足厥冷,极度衰弱,呼吸困难,不能吐语,唇面苍白,眼眶凹陷,眼圈发青,口渴,无尿,嘴唇发干,极度烦躁,脉弱而微,上吐不超2—3小时,患者3—18小时之内即亡命,若捱过此关可望转安即转入第4阶段。进入此阶段,病情开始减轻,症状缓解,上吐停止,下泻减少,尿量渐增,腹痛缓减,脉搏渐强,周身渐热,其他症状开始好转,有时如此良症后突发泻泄,继而死亡或出现恶征,如谵妄、脉数、发烧,最后昏迷等。急性霍乱症见2—4次腹泻,手足厥冷,有时起病初始除了全身厥冷,腹泻之外不见任何症状即可死亡,有的全身症状消失后,即骤起一阵沉睡,继之死亡。本病应与胆液质性腹泻及某些热病加以鉴别。本病预后多为不佳,若为急性者死亡率较高,若身患肾病者较难痊愈;缓解期亦可发生死亡,若大量补液增加全身湿性,亦可有望可救。

治疗,严重者应立即送往医院进行急救,能以维吾尔医学疗法抢救者应以认真进行治疗。治宜催吐解毒,清肠除疫,止泻止吐为主。但初始发病期内的吐泻不必急于止泻止吐,否则将使毒物不能排出,可致不良后果;相反宜用催吐剂和清泻剂以清除胃肠毒质。解毒,可先饮用醋、食盐等促其呕吐一二次后,方用朱瓦日西 库木尼 消食膏或艾比 阿亚热吉 排克拉 小丸内服;而后清肠,宜用谢日比提 克孜力古丽 糖浆、斯日坎吉本 萨代 醋糖浆、艾热克 巴地洋蒸露、艾热克 普地乃 蒸露各36 ml内服;亦可方用艾热克 比地米西克 蒸露加法德再合日内服;亦可方用艾热克 西法 蒸露内服。止吐止泻,方用艾比依力体提 小丸内服。渴极者,方用艾热克 比德米西克 蒸露加冰,每次饮一口,或者取少量柠檬汁、石榴汁、小檗实汁、酸梅汁之一,饮服。胃痛加剧者,宜用阿拉伯胶树汁、鞣树果、石榴花、孜然、赤石脂、石榴皮、兵豆粉、大麦粉调成糊剂外敷于胃区。呃逆者,方用艾热克 古拉比 蒸露加丁香内服,外敷食盐、小麦麸皮加热外敷。手足厥冷者,宜用肉豆蔻、丁香与芝麻油煎煮、过滤,擦于全身。四肢无力者,方用台尔亚克 买斯地日土斯 解毒膏内服;亦可方用台尔亚克 法如克 解毒膏与艾热克 古拉比 蒸露或谢日比提 米西克 糖浆、买朱尼 达瓦衣 米西克 蜜膏与马欧力 来合米 肉汤同服。无尿者,宜用花椒、刺蒺痢煎汤加精盐内服。昏迷者,方用鼻闻,洗浴芳香药等。

霍乱huo luan

❶cholera

❷【医学】acute gastroenteritis

霍乱

cholera

霍乱

cholera

霍乱huò luàn

cholera morbus

霍乱

〈动〉折腾;乱腾。

《金》八二: 唬的经济气也不敢出一声儿来,干~了一夜。

<方>今山东话有此语。

- 玉麈是什么意思

- 玉麈尾是什么意思

- 玉麈山房是什么意思

- 玉麈记是什么意思

- 玉麈谈玄是什么意思

- 玉麈飞谈是什么意思

- 玉麒麟是什么意思

- 玉麟是什么意思

- 玉麟堂帖是什么意思

- 玉麟符是什么意思

- 玉麟记是什么意思

- 玉麟香腰是什么意思

- 玉麦是什么意思

- 玉麦包包是什么意思

- 玉麦子子是什么意思

- 玉麦核核是什么意思

- 玉麦根根是什么意思

- 玉麦桩桩是什么意思

- 玉麦泡是什么意思

- 玉麦疙蔸是什么意思

- 玉麦秸是什么意思

- 玉麦粑粑是什么意思

- 玉麦花是什么意思

- 玉麦花儿是什么意思

- 玉麦花花是什么意思

- 玉麦镬镬是什么意思

- 玉麦面是什么意思

- 玉麦面果是什么意思

- 玉麦面糊是什么意思

- 玉麦须是什么意思

- 玉麦须须是什么意思

- 玉麦骨头是什么意思

- 玉麦;御麦;芋麦是什么意思

- 玉麦売売是什么意思

- 玉黄是什么意思

- 玉黄李是什么意思

- 玉黄李子是什么意思

- 玉黄膏是什么意思

- 玉黍是什么意思

- 玉黍黍是什么意思

- 玉黍黍花儿是什么意思

- 玉黍黍面是什么意思

- 玉鼎是什么意思

- 玉鼓筒是什么意思

- 玉鼓菜是什么意思

- 玉鼠是什么意思

- 玉鼻騂是什么意思

- 玉鼻骍是什么意思

- 玉齍是什么意思

- 玉齒是什么意思

- 玉齿是什么意思

- 玉龍是什么意思

- 玉龍形觿是什么意思

- 玉龍筆架是什么意思

- 玉龍紋玦是什么意思

- 玉龍紋觥是什么意思

- 玉龍膏是什么意思

- 玉龍虎併體帶鈎是什么意思

- 玉龍首鐲是什么意思

- 玉龙是什么意思