雷公藤common threewingnut

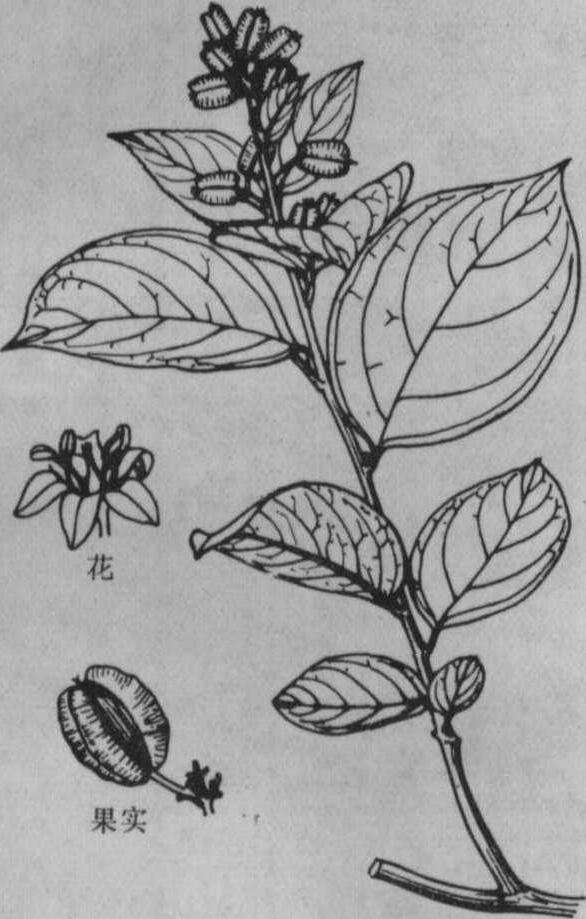

有毒蜜源植物。学名Tripterygium wilfordii Hook.f.。别名黄蜡藤、菜虫药。卫矛科。藤本灌木,小枝棕红色,有4~6棱,密生瘤状皮孔,被锈色短毛。单叶互生,卵形至宽卵形,先端短尖或突渐尖,基部近圆形或带楔形,边缘有小锯齿。聚伞圆锥花序,顶生或腋生,被锈毛;花小,黄绿色。蒴果未成熟时紫红色,成熟后茶红色,种子黑色(见图)。分布于长江以南各省区以及华北至东北各地山区。生于荒山坡、地下及山谷灌木丛中。

雷公藤开花期在夏季,湖南为6月下旬,云南为6月中旬至7月下旬。蜜腺袒露在花盘上,泌蜜十分丰富。如开花期遇大旱,其他蜜源植物少时,蜜蜂采集雷公藤的蜜汁而酿成毒蜜。蜜呈深琥珀色,味苦而带涩味,含有毒物质“雷公藤碱”(tripterygine)。人不可食。雷公藤花粉黄色,扁球形,极面观为3裂或4裂(少数)圆形,赤道面观为圆形。大小为25(22~27.5)×32.5(30~35)微米,靠沟边变薄,两层,内层较薄。表面具规则的网状雕纹。

雷公藤

雷公藤

药名。见《本草纲目拾遗》。又名黄藤木、断肠草、红药。为卫矛科植物雷公藤Tripterygium wilfordii Hook.f.根的木质部分。分布长江流域以南至西南地区。苦,辛,凉,有大毒。祛风除湿,活血通络,消肿止痛。治风湿性关节炎,类风湿性关节炎,红斑狼疮,肾炎,肾病综合征,口眼干燥综合征、白塞综合征,皮肤血管炎,顽固性疼痛,突眼性甲状腺肿,麻风反应,银屑病,天疱疮。煎服6~9g。本品皮部毒性更大,不可内服。误服本品的中毒症状为恶心、呕吐、腹痛、腹泻,血压下降,呼吸微弱,最后因心脏及呼吸抑制而死亡。根含雷公藤定碱(Wilfordine)、雷公藤碱、雷公藤碱丁即雷公藤春碱、雷公藤碱己即异卫矛碱等多种生物碱。还含具抗癌活性的雷公藤内酯(Triptolide)即雷公藤甲素,雷公藤羰内酯(Triptonide)以及雷公藤羟内酯(Tripdiolide)即雷公藤乙素、雷酚内酯、雷公藤内酯酮、雷醇内酯、雷公藤氯内酯醇、雷贝壳杉烷内酯、雷公藤红素即南蛇藤醇(Celastrol)、鞣质、山海棠素(Hypolide)。雷公藤具有明显的抗炎作用,对细胞免疫和体液免疫都有抑制作用。对雄性动物可抑制精子成熟而不能生育,并不影响性行为。雷公藤中成分可抗肿瘤,改善实验性肾炎。其中成分有遗传毒性。大剂量有肝脏、心等损害。

雷公藤common threewingnut

Tripterygium wil-fordii Hook. f.,卫矛科,雷公藤属。落叶藤状灌木。生于山地林内。分布长江流域以南各省至西南地区。根内皮橙黄色。小枝棕红色,有4~6棱,密被瘤状皮孔和锈色短毛。单叶互生,有短柄,椭圆形至宽卵形,先端短尖,基部近圆形或阔楔形,边缘有细锯齿;托叶早落。聚伞圆锥花序;花杂性,白绿色;萼片、花瓣和雄蕊均5枚,蜜腺盘5浅裂;子房3棱形,3室,胚珠2,常1枚发育。蒴果矩圆形,有膜质翅3枚。种子线形,黑色。根、茎、叶、花有大毒,祛风、解毒,适量外用,治风湿性关节炎、皮肤发痒,切不可内服。为有毒蜜源植物。根皮含杀虫有效成份雷公藤碱,磨细的雷公藤粉喷粉或喷雾,可防治蔬菜上的菜青虫、黄守瓜、猿叶虫,也可杀蛆虫孑孓、灭钉螺、毒鼠;茎枝纤维可为造纸原料。

雷公藤léiɡōnɡténɡ

中药名。见《中国药用植物志》。别名黄藤木、断肠草、红药。卫矛科植物雷公藤Tripteterygium wilfordiiHook. f. 的全株。产于浙江、安徽、江西、福建、广东、广西、湖南、台湾。苦、寒, 有大毒。消炎解毒。治风湿性关节炎, 捣烂敷( 半小时除去, 否则起泡);治烧伤, 煎水, 搽伤面。本品历来多供外用, 内服不慎, 易致中毒, 可引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻、血压下降, 甚则心跳及呼吸抑制而死亡。近年来临床实验表明, 内服雷公藤制剂对风湿性及类风湿性关节炎、红斑狼疮、麻风反应、肾炎等均有效。但须在医生指导下使用为妥。本品根含具有抗白血病作用的雷公藤内酯醇和雷公藤内酯二醇, 还含雷公藤定碱、南蛇藤肉桂酰胺碱、南蛇藤酰胺碱。

雷公藤

雷公藤,又名黄藤木、水莽草、断肠草、菜虫药、红药。为卫矛科植物雷公藤Tripterygium wilfordii Hook.f.根的木质部分。秋季采收,去皮,晒干。去皮的根呈圆柱形,多扭曲,上端常有地上茎残基,直径0.5~3cm。外表面粗糙,土黄色,具细密纵向沟纹,未去净的皮部呈棕褐色。质坚硬,难折断,断面呈纤维性,黄白色,密布针眼状导管孔。气特异,味苦微辛。产于长江以南各省。

本品味苦,性寒。有大毒。功能祛风除湿,活血通络,消肿止痛,杀虫解毒。主治类风湿性关节炎、风湿性关节炎、坐骨神经痛、红斑性狼疮、麻风、肾炎以及手指瘭疽等病。用治关节炎,特别是类风湿性关节炎,对减轻疼痛,改善功能活动障碍,有一定效果,可单用煎服,也可加入复方中应用。麻风神经痛,对于结节性损害较重者,可配银花、黄柏、元参、当归同用。肾炎以原发性肾炎、紫癜性肾炎及狼疮性肾炎效果较好。手指瘭疽,以雷公藤研末浸酒,将患指置酒中浸之。煎服,6~9g。心、肝、肾有器质性病变和白细胞减少者均忌用。本品有剧毒,服药后,一般可出现胃肠道反应,若过量易引起中毒。中毒初期可用甘草、绿豆、贯众水煎服; 或以黄芩、黄连、黄柏、甘草水煎服; 亦可用鲜羊血或鲜鹅血灌服。

实验研究: 根含雷公藤碱、雷公藤次碱、雷公藤晋碱、雷公藤春碱、雷公藤增碱和雷公藤明碱等生物碱。还含抗白血病作用的雷公藤内酯即雷公藤甲素、雷公藤内酯二醇即雷公藤乙素以及南蛇藤醇、卫矛醇、山海棠素、雷公藤内酯酮、雷公藤酮内酯、葡萄糖、鞣质等。近来又从福建产雷公藤根皮中分离出二帖内酯: 雷酚内酯及其甲醚、雷酚新内酯。

帖类及全根煎剂在动物试验中均有抗炎作用,并抑制大鼠棉球肉芽肿,增强小鼠巨噬细胞吞噬能力,对抗过敏反应。雷公藤乙素能抑制T细胞转化和形成自然花环细胞的能力。临床上用于类风湿性关节炎有效,还可用于麻风反应、系统性红斑狼疮、小儿肾病综合征等,与皮质激素的疗效类似,且可代替后者。根醇提取物及雷公藤甲素或乙素对小鼠白血病有明显的抗肿瘤活性。根、茎、叶的水、醇浸液有杀虫作用。根皮晒干研粉后,水浸或煮后喷洒,可杀菜青虫、水稻负泥虫、铁甲虫、松毛虫等,也可杀蛆、孑孓、钉螺等。杀虫作用与所含生物碱有关。本品全植物有毒,新鲜根皮毒性尤大。各种动物对雷公藤毒性反应不同,金鱼、家兔、猫、羊一般不引起中毒,对昆虫、犬、猪及人则毒性较强。雷公藤中毒死亡病例尸检见广泛胃肠出血、心肌出血、肝肺瘀血、肾小管坏死,剂量较大,死亡较速者与心肌损害有关;剂量稍小,死亡较缓者,似与肾功能衰竭有关。文献报告,有服叶2~3片中毒者,服用嫩芽7个(约12g)或根皮30~60g可以致死。甚至食用采食雷公藤花酿制的蜂蜜亦可引起中毒。一般内服后2小时出现症状:呕吐、腹痛、血便、气短、心跳无力、休克及呼吸衰竭,24小时左右死亡; 如不死则于二、三日后发现脱发、尿毒症及急性肾功能衰竭,如中毒后能度过5天,则预后转好。急救为对症治疗,低盐饮食。

- 𤞱韋是什么意思

- 𤞲是什么意思

- 𤞶是什么意思

- 𤞶达犴是什么意思

- 𤞿是什么意思

- 𤟀是什么意思

- 𤟃是什么意思

- 𤟅是什么意思

- 𤟇是什么意思

- 𤟍是什么意思

- 𤟑是什么意思

- 𤟚是什么意思

- 𤟝是什么意思

- 𤟞是什么意思

- 𤟟是什么意思

- 𤟠是什么意思

- 𤟢是什么意思

- 𤟣是什么意思

- 𤟤是什么意思

- 𤟤子是什么意思

- 𤟤𤟤是什么意思

- 𤟥是什么意思

- 𤟦是什么意思

- 𤟧是什么意思

- 𤟧𤟧是什么意思

- 𤟩是什么意思

- 𤟪是什么意思

- 𤟭是什么意思

- 𤟷是什么意思

- 𤟷是什么意思

- 𤟷是什么意思

- 𤟷𰡎口是什么意思

- 𤠁是什么意思

- 𤠇是什么意思

- 𤠉是什么意思

- 𤠍是什么意思

- 𤠎是什么意思

- 𤠏是什么意思

- 𤠐是什么意思

- 𤠑是什么意思

- 𤠔是什么意思

- 𤠖是什么意思

- 𤠗是什么意思

- 𤠚是什么意思

- 𤠜是什么意思

- 𤠝是什么意思

- 𤠠是什么意思

- 𤠢是什么意思

- 𤠤是什么意思

- 𤠫是什么意思

- 𤠯是什么意思

- 𤠯猊是什么意思

- 𤠯猊鎧是什么意思

- 𤠯猊铠是什么意思

- 𤠹是什么意思

- 𤠺是什么意思

- 𤠼是什么意思

- 𤠽是什么意思

- 𤠾是什么意思

- 𤠿是什么意思