陂塘堰坝tanks and embankment

中国自古以来就有的蓄水灌溉工程,统称为塘坝。《诗·陈风·泽陂》:“彼泽之陂,有蒲与荷。”已知道筑陂蓄水,以种蒲荷。以后随着农业发展,陂塘堰坝日益增加,技术和规划日趋完善。

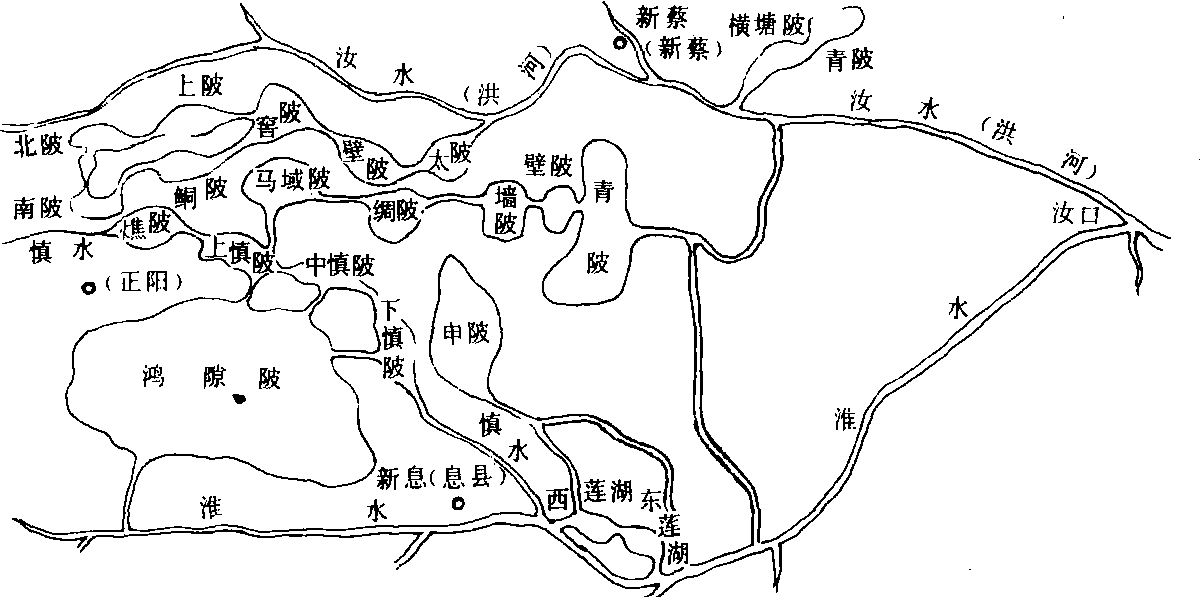

陂塘堰坝的兴建和发展 传说夏禹治水时,曾从事“陂九泽”的工程。《周礼·稻人》“以潴蓄水,以防止水”的记载,即是筑陂塘以蓄水,置堤坝以拦水的意思。春秋周定王时(一说战国中期),在今安徽寿县南建成大型蓄水陂塘芍陂,后人记称“陂径百里,灌田万顷”,是中国最早的大型蓄水库。汉代,陂塘在汉水、淮河流域特别是汉中、南阳和汝南三地区,得到了较大发展。东汉后开始向长江以南地区推进。汉中曾出土多座东汉时的陂池模型,汉中县的王道池等4塘相传创建于汉代,至今仍有灌溉效益。南阳陂塘在汉武帝时已有相当发展,汉元帝时召信臣又创建六门堨、钳卢陂、马仁陂等数十陂堰。汝南地区载于《水经注》的陂塘,有鸿隙陂等30多个(见图)。西汉汝南还设置了富陂县,反映当地陂塘之多。此外,淮河下游东汉时在泗县东南建有蒲阳陂,马棱、陈登在淮阴、扬州一带也先后兴修过陂塘。长江以南东汉时兴建的有会稽鉴湖、余杭南湖等大型陂塘,甚至一直到云南,都建有陂池。据考古报道,近二三十年来,在四川、贵州、广东、广西等也都有汉代陂塘模型出土。曹魏至南北朝时,为配合军事屯田和发展农业的需要,在江淮、江南地区大修陂塘,主要如淮北有萧、相(今濉溪县西北)之间的郑陂,汝南新陂和小弋阳陂等;淮南有潜山吴塘、固始茹陂、舒城七门堰、盱眙破釜塘和白水塘等,芍陂仍发挥很大作用。北魏《水经注》中记载有290多项陂塘工程,60%以上分布于江淮地区。江南有孙吴所建江苏句容赤山湖、浙江长兴西湖,晋代所建江苏丹阳练湖和新丰塘,南朝所建江苏金坛陂塘。隋唐时陂塘在南北方都有发展。据《新唐书·地理志》记载,黄淮海地区修复和新建30多项陂塘工程,分布在今安徽、河南、山东、河北及江苏北部。南方发展更快,唐代在浙江安吉建邸阁池和石鼓堰,乌程建官池和菱波塘,新城建官塘,宁波建东钱湖和广德湖等;在江西抚州建千金陂,元和时韦丹在南昌筑陂塘598所;在皖南宣城建德政陂、南陵建大农陂和永丰陂;在福建莆田建延寿陂及诸泉等塘;在湖南常德建北塔堰、考功堰、右史堰、津石陂、崔陂和槎陂等。宋元明清时,南方塘坝工程迅速发展,北方陂塘水利逐渐衰落。宋代尤其是南宋后南方陂塘兴修很多,如淳熙元年(1174)江南东路(辖今江西东北部、安徽南部、江苏西南部)9州军43县,共修陂塘沟堰22 451所。南宋时海南岛也建有陂塘。元代王祯《农书》说南方“官陂官塘处处有之,民间所自为溪堨水荡难以数计”。明代据洪武二十八年(1395)统计,全国开塘堰40 987处,修建陂渠堤岸5048处。据统计,明代江西的陂塘就有数万所;浙江天目山区,孝丰建有37坝,安吉36坝,武康72堰,德清9堰。清代南方一些省的塘坝都达千万个,如湖南省即有陂塘堰坝8700多处。而这一时期北方的一些古老陂堰,如南阳陂堰等,便逐渐淤缩和堙废了。

工程技术的发展 陂塘堰坝一般由坝、水门、溢流设施等组成。在筑坝技术方面,早期修筑的陂塘只是用土或草土筑堤坝,但有的规模很大,如鸿隙陂堤长达400余里。西汉时出现了石坝,召信臣建造的拦截湍水的六门堨,采用了砌石坝,所修的钳卢陂也“累石为堤”。在陕西汉中出土的东汉陂池稻田模型中,陂与农田隔着一座坝,坝体向陂池中间微微弯曲,能传递一部分水压力到两岸,增加坝体的稳定性。水门的设置可以控制引水和放水。芍陂初期设有5座水门(是否有闸门不详),隋代增置到36座水门。汉代南阳六门堨共修建6座砌石闸门。溢洪设施是为了保证汛期陂塘的安全,根据当地的地势安设。宋代记载扬州陈公塘的坝上设有石(溢洪堰)一座,两端建东西二湫(泄水渎),过多的洪水通过石和湫泄走。 通过堤坝、水门和溢洪设施的联合应用,可根据需要控制蓄、引、泄。为了充分利用水资源,使塘坝发挥更大的效益,出现了陂渠串联和梯级塘坝的形式。陂渠串联,是通过渠道把大小陂塘串联起来,类似“长藤结瓜式”。如南阳六门堨下联结29陂,汝南鸿隙陂与燋陂、上慎陂、中慎陂、下慎陂等互相串联组成一个灌溉网。梯级塘坝是在梯田地区,拦水筑坝,自高而低,分作数层,沿山开渠,递相引水,以达于田;或自上而下开凿头塘、腰塘等多座陂塘蓄水灌田。这种型式在南方丘陵区普遍采用。

《水经注》中汝南地区陂塘

修筑和管理经验 主要有: ❶选择地势,合理布置陂塘。宋代陈旉《农书》和清代罗文思《塘说》,主张在高处众水汇流的地方开凿陂塘,这样可多蓄水,扩大自流灌溉的面积。陂塘大小与灌溉面积的比例,西汉《淮南子·说林训》主张十亩地废一亩为陂塘,而陈旉《农书》主张十亩田损二三亩作陂塘。

❷高大堤岸,进行综合利用。古人认为堤岸高大了,陂塘深阔,能多潴蓄水量。堤上种桑或榆柳护堤,塘中植菱养鱼,可减少蒸发,又可获多种收益。

❸管好塘坝,经济合理用水。古代一些塘坝设有专人管理,订有维护、管理、用水制度,经常进行维修,保证雨季能蓄满水。对通船的溪流,规定开堰通船的日期。有的陂塘设有水则碑,使启闭有序。山区水源短缺,古代也积累了一些节约用水的经验,如陈旉《农书》介绍的山区稻田采用自下而上依次放水𧂭耘烤田,控制水走失的经验。

- 谢旦如是什么意思

- 谢旭东是什么意思

- 谢旭人是什么意思

- 谢时是什么意思

- 谢时人是什么意思

- 谢时臣是什么意思

- 谢时臣卢鸿草堂十景图是什么意思

- 谢时臣武当南岩霁雪图轴是什么意思

- 谢时臣溪山秋晚图轴是什么意思

- 谢时臣虎阜春晴图轴是什么意思

- 谢时际是什么意思

- 谢旺是什么意思

- 谢昆城是什么意思

- 谢昆山是什么意思

- 谢昆秀是什么意思

- 谢昊是什么意思

- 谢昌是什么意思

- 谢昌稼是什么意思

- 谢昌纲是什么意思

- 谢明是什么意思

- 谢明(1)是什么意思

- 谢明(2)是什么意思

- 谢明山是什么意思

- 谢明远是什么意思

- 谢易初是什么意思

- 谢昕是什么意思

- 谢昙济是什么意思

- 谢星朗是什么意思

- 谢映庐医案是什么意思

- 谢春是什么意思

- 谢春木是什么意思

- 谢春溶是什么意思

- 谢春满是什么意思

- 谢昭是什么意思

- 谢昼是什么意思

- 谢显是什么意思

- 谢显慰是什么意思

- 谢显曾是什么意思

- 谢晋是什么意思

- 谢晋(1)是什么意思

- 谢晋(2)是什么意思

- 谢晋元是什么意思

- 谢晋元日记钞是什么意思

- 谢晋青是什么意思

- 谢晦是什么意思

- 谢晦传是什么意思

- 谢晦墓是什么意思

- 谢晦集是什么意思

- 谢景是什么意思

- 谢景初是什么意思

- 谢景回是什么意思

- 谢景平是什么意思

- 谢景温是什么意思

- 谢景章是什么意思

- 谢暄是什么意思

- 谢暑是什么意思

- 谢曙光是什么意思

- 谢有之是什么意思

- 谢有法是什么意思

- 谢有润是什么意思