腔肠动物

蚯蚓:蚓(土蚓;丘蚓;附蚓;寒蚓) 螾(地螾;丘螾) 蟺(土蟺;曲蟺;蜿蟺) 蟮(曲蟮;蛐蟮;蛴蟮) 螼(螼螾;螼蚓) 地龙 土龙 蜸蚕 歌女 龙媒 蠢蝡 鸣砌 曲善

水蛭:蛭 蚂蟥 蚂鳖

其他无脊椎动物:螠 滴虫 蛔虫 蛲虫鞭虫 丝虫 箭虫 钟虫 帚虫 禾虫 筒虫 轮虫 星虫 桥虫 钟蚬 海蜇 石蚕 沙蚕 水母 草履虫 喇叭虫 旋毛虫 铁线虫吸血虫 姜片虫 仙女虫 阿米巴

阿米巴Amoeba

营寄生生活的阿米巴,多寄生在宿主的消化道内,生活,生活史分滋养体、包囊前期和包囊体内常见的虫种有溶组织内阿米巴、哈氏内阿米巴、结肠内阿米巴、齿龈内阿米巴、布氏嗜碘阿米巴、小内蜒阿米巴和脆双核阿米巴。其中仅溶组织内阿米巴对人有致病力,可引起阿米巴病。此外,某些自由生活的阿米巴如耐格里和棘阿米巴偶能侵袭人体,引起脑膜脑炎。

阿米巴

阿米巴原虫属阿米巴目,它们以伪足为运动细胞器,以二分裂法繁殖。营寄生生活的虫种都属内阿米巴科,并多寄生在宿主的消化道内。对人体有致病力的主要为内阿米巴属的溶组织内阿米巴,其它虫种在正常情况下多不致病。近年,国内外发现某些自由生活的阿米巴,如耐格里属及棘阿米巴属的某些虫种可引起脑膜脑炎。

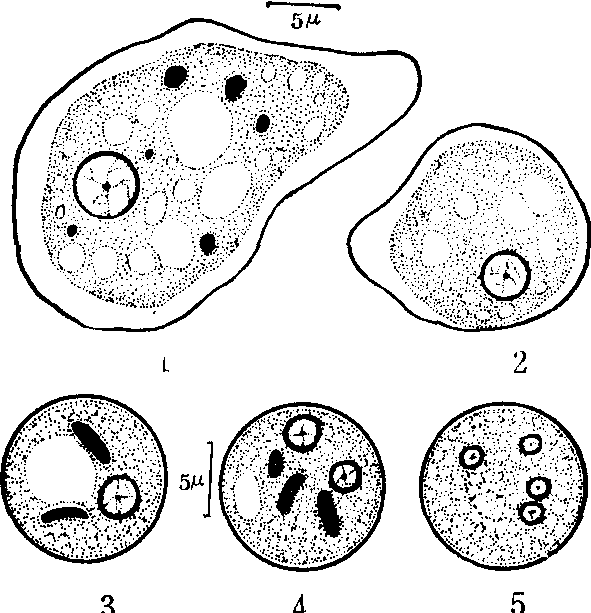

溶组织内阿米巴(Entamoeba histolytica Schaudinn,1903) 溶组织内阿米巴分滋养体和包囊两期。滋养体大小不一,直径12~60μm,而以15~30μm为常见,体分内质和外质,内质颗粒状,外质透明。运动时,外质伸出,形成伪足。滋养体内质中有一圆形的核,核膜内缘有1圈染色质粒,其中央有1颗细小核仁。

溶组织内阿米巴

1. 滋养体(吞噬红细胞) 2. 滋养体(未吞噬红细胞) 3. 包囊(单核) 4. 包囊(双核) 5. 包囊(四核成熟包囊)

电镜下滋养体具有厚约150的质膜, 其表面凹凸不平。细胞质内可见众多的食泡,其中不少位于质膜的伪足部分。在食泡内可见到被吞噬的细菌和薄膜状碎片。胞质内还有无数糖原颗粒以及核糖核蛋白体,其中作长形并行排列的即为常见的拟染色体。细胞核膜为两层,具有许多小孔。核仁形状不规则,为细颗粒形成。胞质中未发现有线粒体和高尔基体。

包囊呈圆球形,直径5~20μm。碘液染色后呈黄色,外周为1层透明的囊壁,内含1~4个核,各有1颗位于核中央的核仁。未成熟包囊含核1~2个,常含有糖原泡和杆状拟染色体。成熟包囊具4个核,拟染色体和糖原泡多已消失。

包囊随粪便排出体外。人体感染多由于吞食被成熟包囊污染的食物或水所致。被吞食的包囊经胃达回肠,由于小肠碱性消化液的作用及虫体的活动,虫体由囊壁逸出,经一系列的复杂变化后分裂为4~8个体形很小的滋养体,经二分裂繁殖变为很多的滋养体。滋养体寄生于大肠肠腔或肠壁,以大肠内容物包括细菌为养料,随大便内容物由稀变干结时,亦即当滋养体自大肠上段移行至下段时,虫体不断排出包涵物,分泌囊壁,遂形成包囊。

阿米巴的培养一般需要有某些细菌或其它活的微生物的存在,但六十年代以来纯培养已获得成功,为阿米巴的深入研究提供了条件。

耐格里 系耐格里属中的阿米巴,在水塘、泥土中营自由生活。滋养体直径8~15μm,移动缓慢,具颗粒状胞浆,有清晰的外质与球状的伪足,在不良的条件下可变成鞭毛型,称阿米巴鞭毛体,也可形成包囊。原发性阿米巴脑膜脑炎大多数系由本虫所引起。

棘阿米巴 亦称小哈特曼阿米巴(Hartmannella),是原发性阿米巴脑膜脑炎的另一种病原。棘阿米巴在土壤及不洁的池塘、缓流的河溪中营自由生活。滋养体直径15~30μm,无鞭毛型,有包囊,在脑组织中可找到包囊。

上述两属自由生活阿米巴在人工培养基上都易生长,在形态上无重要差别,但根据培养与免疫学的特点可以鉴别。

波列基内阿米巴 (Entamoeba polecki von Prowa-zek,1912) 多寄生于猪、猴的结肠内,不致病。人偶可受染,引起腹泻。国内曾有个别报道。滋养体与结肠内阿米巴近似,直径10~30μm,活动迟缓,细胞质颗粒较粗,吞噬大量细菌。细胞核的特征介于结肠内阿米巴和溶组织内阿米巴之间,染色后见细小而居中或偏位的核仁及排列整齐的核周染粒。包囊直径10~15μm,多只具1个核,拟染色体数目常较多,形状类似溶组织内阿米巴的。约半数包囊还可含有1~2个不甚清晰的非糖原性“包涵块”。

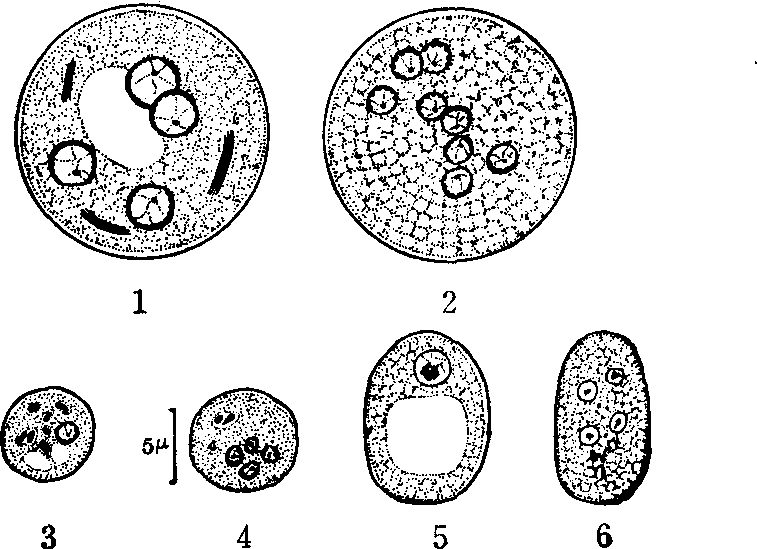

哈氏内阿米巴(Entamoeba hartmanni von Prowa-zek,1912) 曾被认为系溶组织内阿米巴的小型,因其形态与后者相似,但体积较小,现已被确认为一独立的虫种。滋养体直径3~12μm,包囊直径4~10μm。成熟包囊也有4个核,核膜内缘的染色质粗细不匀,核仁多偏位,拟染色体小而多(4~6个)。该虫寄生于肠腔,不侵袭宿主组织,不致病。在我国分布较广,北方较多见。流行病学调查时,测量包囊大小,以10μm为界限,可与溶组织内阿米巴包囊相鉴别。

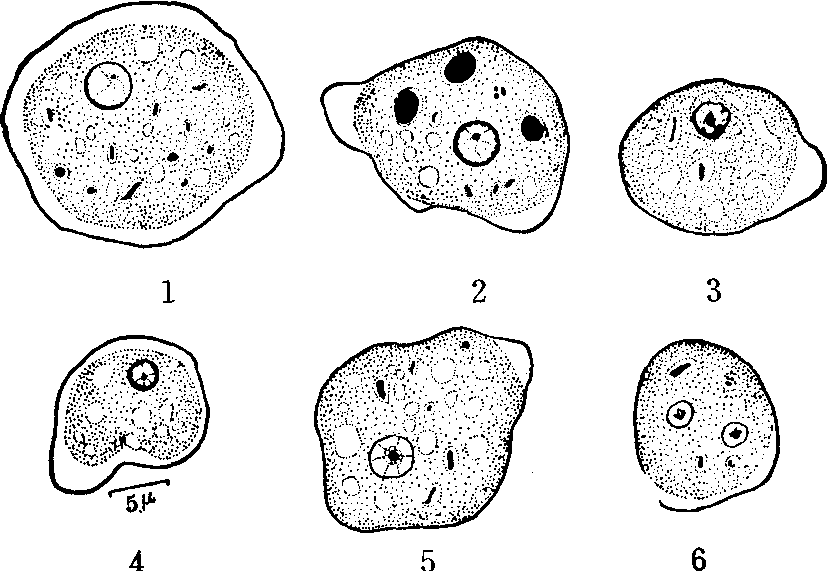

非致病阿米巴滋养体

1. 结肠内阿米巴 2. 齿龈内阿米巴 3. 小内蜒阿米巴 4.哈氏内阿米巴 5.布氏嗜碘阿米巴 6.脆双核阿米巴

结肠内阿米巴 (Entamoeba coli Grassi,1879) 是人体肠道中最常见的原虫,不致病。滋养体直径20~50μm,略大于溶组织内阿米巴。内质含大量细菌、酵母菌等食泡,但不含红细胞。在铁苏木素染色片上,可见核周染粒粗细不均,排列不齐,较大的核仁经常偏位。包囊直径10~30μm,大于溶组织内阿米巴包囊,细胞核1~8个,成熟包囊有8个核。拟染色体偶见表。

非致病阿米巴包囊

1. 结肠内阿米巴(未成熟) 2. 结肠内阿米巴 (八核成熟) 3. 哈氏内阿米巴(单核) 4. 哈氏内阿米巴(成熟) 5. 布氏嗜碘阿米巴 6. 小内蜒阿米巴

齿龈内阿米巴 [Entamoeba gingivalis(Gros,1849)Brumpt,1913] 寄生于齿龈的阿米巴,滋养体直径6~40μm,内外质分明,活动频繁,食泡常含细菌和白细胞等,核仁居中或偏位,不形成包囊,不致病,为非肠道阿米巴。

布氏嗜碘阿米巴 [Iodamoeba butschlii (von Pro-wazek,1912) Dobell,1919] 寄生于人体结肠内,不侵入组织,不致病。滋养体4~20μm,伪足宽大,活动迟缓,内质的食泡以细菌为主,无红细胞。染色标本中,核明显,核膜内缘有纤细的染色质粒,核仁粗大居中,其周围可见到1环染色较浅的环状体,并与核膜有核丝相连。包囊直径10μm左右,一般只有1个细胞核。圆形糖原泡常把细胞核推向一侧。加碘标本中,糖原泡呈棕色团块,在染色或未染色标本中则为泡状空隙。糖原泡和核的结构是鉴别本虫的重要特征。

小内蜒阿米巴[Endolimax nana (Wenyon & Con-nor,1917) Brug,1918] 寄生在结肠肠腔,不致病。滋养体直径通常为8~10μm,与哈氏内阿米巴大小相似,但具有特殊的核型。染色后的细胞核,有粗大而形状不规则的核仁,核膜很薄,无核周染粒。核仁至核膜间多有核丝相连。包囊体小,多为椭圆形,大小6~10×6μm,成熟包囊有4个核,其结构和滋养体相同,拟染色体不存在,偶见形状不一的糖原泡。

溶组织内阿米巴与结肠内阿米巴的鉴别特征

| 滋 养 体 | |||||||||||

| 未染色(生理盐水涂片) | 染色(铁苏木素或碘液) | ||||||||||

| 大小(直径)μm | 活动力 | 细胞核 | 细胞质 | 吞噬物 | 细胞核 | 核仁 | 核周染粒 | ||||

| 溶组织内 阿米巴 | 12~60 (常见15~30) | 活泼,伪足 透明、形成快, 有定向 | 一个,不易 看到 | 内外质分 明,内质匀细, 有空泡 | 红、白细胞, 少量细菌 | 小,常位于 中央 | 小,居中 | 呈均匀分布 的细粒 | |||

| 结肠内阿 米巴 | 20~50 | 迟钝,伪足 伸展慢,无定 向 | 一个,可见 | 内外质不分 明,内质粗粒 型、有空泡 | 细菌,碎屑 物 | 大,常偏一 侧 | 大,偏位 | 颗粒粗大, 大小及分布不 匀 | |||

| 包 囊 | |||||||||||

| 未染色(生理盐水涂片) | 碘 染 | 铁苏木素染色 | |||||||||

| 大小(直径)μm | 形 状 | 细胞核 | 细胞质 | 细胞核 | 拟染色体 | ||||||

| 溶组织内 阿米巴 | 5~20 | 类 圆 | 1~4个,少有8 个,不易看清 | 棕色,未成熟包 囊中可见清晰的棕 色糖原泡 | 结构同滋养体 | 1至数个棒状体,成 熟包囊常不可见 | |||||

| 结肠内 阿米巴 | 10~30 | 类 圆 | 1~16个(常见 8个),可见 | 同 上 | 同滋养体 | 束状或碎片状,不易 见到 | |||||

脆双核阿米巴(Dientamoeba fragilis Jepps & Do-bell,1918) 寄生在人体结肠内,通常不侵袭组织,致病力尚未完全肯定,国内外曾报道可引起腹泻,恶心,呕吐等非特异性消化道症状。滋养体直径7~12μm,内质和外质分明,伪足宽大,活动力强。大多数有2个核,其结构较特殊,染色后可见很薄的核膜,内缘无核周染粒,核仁多由4~8颗染色质埋置于染色较浅的核质内组成,与核膜有核丝相连。尚未发现本虫的包囊期。滋养体在粪便中能生存数小时,其传播方式至今不明。国内迄今有10余例报道。虫体小,须注意和哈氏内阿米巴及小内蜒阿米巴鉴别。

阿米巴

Amoeba

- 挈瓶之守是什么意思

- 挈瓶之智是什么意思

- 挈瓶之智,不失守器是什么意思

- 挈瓶之智,守不假人是什么意思

- 挈瓶之智,守不假器是什么意思

- 挈瓶之知是什么意思

- 挈瓶小智是什么意思

- 挈瓶者是什么意思

- 挈畚是什么意思

- 挈着杠子走巷子——不会转弯是什么意思

- 挈箕是什么意思

- 挈篮儿是什么意思

- 挈纲提领是什么意思

- 挈纲提领,首尾该贯。是什么意思

- 挈维是什么意思

- 挈缾是什么意思

- 挈肥是什么意思

- 挈腾是什么意思

- 挈貳是什么意思

- 挈贰是什么意思

- 挈起是什么意思

- 挈起来是什么意思

- 挈轡是什么意思

- 挈达是什么意思

- 挈钟儿是什么意思

- 挈钩是什么意思

- 挈阄是什么意思

- 挈领是什么意思

- 挈领提纲是什么意思

- 挈颔管是什么意思

- 挈齿是什么意思

- 挈龜是什么意思

- 按是什么意思

- 按“工厂交货”条件出售是什么意思

- 按“分配法”计算的建筑业净产值是什么意思

- 按“工厂法”计算建筑业总产值是什么意思

- 按“生产法”计算的建筑业净产值是什么意思

- 按“车间法”计算建筑企业总产值是什么意思

- 按、闻、嗅诊是什么意思

- 按一下儿是什么意思

- 按一定方法、规定把机械或器材固定在一定的地方是什么意思

- 按一定时期出版的刊物是什么意思

- 按一定时间是什么意思

- 按一定标准考核官吏优劣、分别等差,决定升降赏罚是什么意思

- 按一定标准递减的差别是什么意思

- 按一定次序排列供人查阅的资料是什么意思

- 按一定次序编排是什么意思

- 按一定次序编排供查考的事物名目是什么意思

- 按一定比数递减的次数是什么意思

- 按一定的原理和公式计算是什么意思

- 按一定的标准、目的去寻求是什么意思

- 按一定的标准或规定分东西是什么意思

- 按一定的步骤逐渐深入或提高是什么意思

- 按一定的目的或次序排列是什么意思

- 按一定的目的进行长期的教育和训练是什么意思

- 按一定的礼仪接待是什么意思

- 按一定的礼节给人升官是什么意思

- 按一定程式写的文章是什么意思

- 按一定要求安排分配是什么意思

- 按一定计划在一定方向和时间内进行的一系列战斗是什么意思