锥体外系extrapyramidal system

由大脑皮层(质)的运动神经元(一般系中、小型锥体细胞),通过皮层下的某些核团接替,再间接支配脊髓运动神经元(主要是γ-运动神经元)的通路。主要功能是控制肌紧张,调整躯体的姿势和肌肉运动的协调。大脑皮层通过锥体系和锥体外系共同对躯体的运动进行调节。(见“锥体系”)

锥体外系extrapyramidal system

是锥体系统以外的躯体运动传导路的总称。是涉及大脑皮质、纹状体、丘脑、小脑、脑干等结构的机能系统。其中重要的传导通路有纹状体—苍白球系和皮质—脑桥—小脑系。它们都起于大脑皮质,最后运动神经元亦为脑干运动神经核和脊髓前角细胞,但中继核多,反馈环路多,主要机能是调节肌张力,协调肌肉运动、维持和调整姿势平衡以及进行习惯性、节律性动作等。

锥体外系

自Wilson 1912年提出锥体外系一词后,虽已广泛应用,但对这一词的解释并不完全相同。若将脑内控制躯体运动的结构分为锥体系和锥体外系,自然凡锥体系以外能影响骨胳肌活动的结构及其传导路,统应归入锥体外系。如此锥体外系则包括了大脑皮质、背侧丘脑的某些核团、底丘脑核、红核、黑质、小脑、网状结构、前庭神经核等庞大众多的内容。但临床所谓的锥体外系疾病,往往局限于纹状体及其有关的核团范围内。虽然锥体系和锥体外系的起源、功能和损伤后表现的症状有所不同,实际上,大脑皮质控制躯体运动是通过二者的协同活动来完成的。在正常活动中,二者并非截然分隔,在大脑皮质的起源上,二者就是互相重叠的。

在进化上,锥体外系起源较早,在哺乳类以下的动物,纹状体是最重要的运动中枢。自哺乳类由于新皮质的演进和与之伴随的锥体束的逐渐发展,锥体外系似乎渐处于从属和辅助的地位。在人类,锥体外系主要机能是调节肌张力,协调肌活动,维持和调节身体的姿态,进行习惯性动作(如走路时上肢摆动)。而进化上晚出的锥体系,倾向更直接地联系前角运动细胞,执行肢体远端更精细的运动。但锥体系所执行的精细技巧性运动,是在锥体外系保持稳定的姿态、适宜的肌张力和肌协调的基础上才得以实现的。

锥体外系所包括的内容甚多,但纹状体(及其联属的核团)和小脑是其中的两个重要部分,其他还有自大脑皮质通过红核、网状结构等影响前角运动细胞的途径。

纹状体的传导路 纹状体包括尾状核、壳和苍白球,根据进化、细胞构筑和纤维联系,尾状核和壳实属一体,称为新纹状体,苍白球为旧纹状体。

尾状核和壳的传入纤维来自大脑皮质、背侧丘脑的板内核和黑质:

❶皮质纹体纤维几乎出自全部新皮质,但来自感觉运动区者多于其他区域。皮质纹体纤维并非锥体束、皮质脑桥纤维等的侧支,它们主要来自皮层第V层上半的小锥体细胞。

❷丘脑纹体纤维多数来自中央中

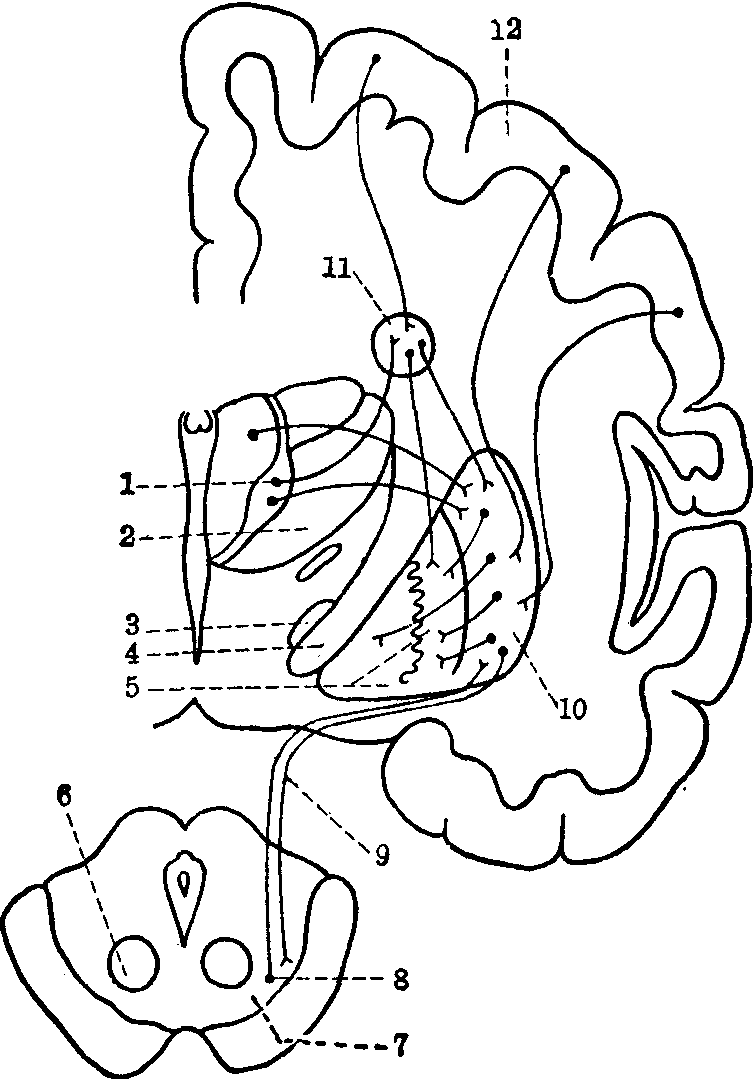

图1 尾状核和壳核的纤维联系

1.板内核 2.腹外侧核 3.底丘脑核 4.内囊 5.苍白球 6.红核 7.黑质 8.黑质纹体纤维 9.纹体黑质纤维 10.壳 11.尾状核 12.大脑皮质

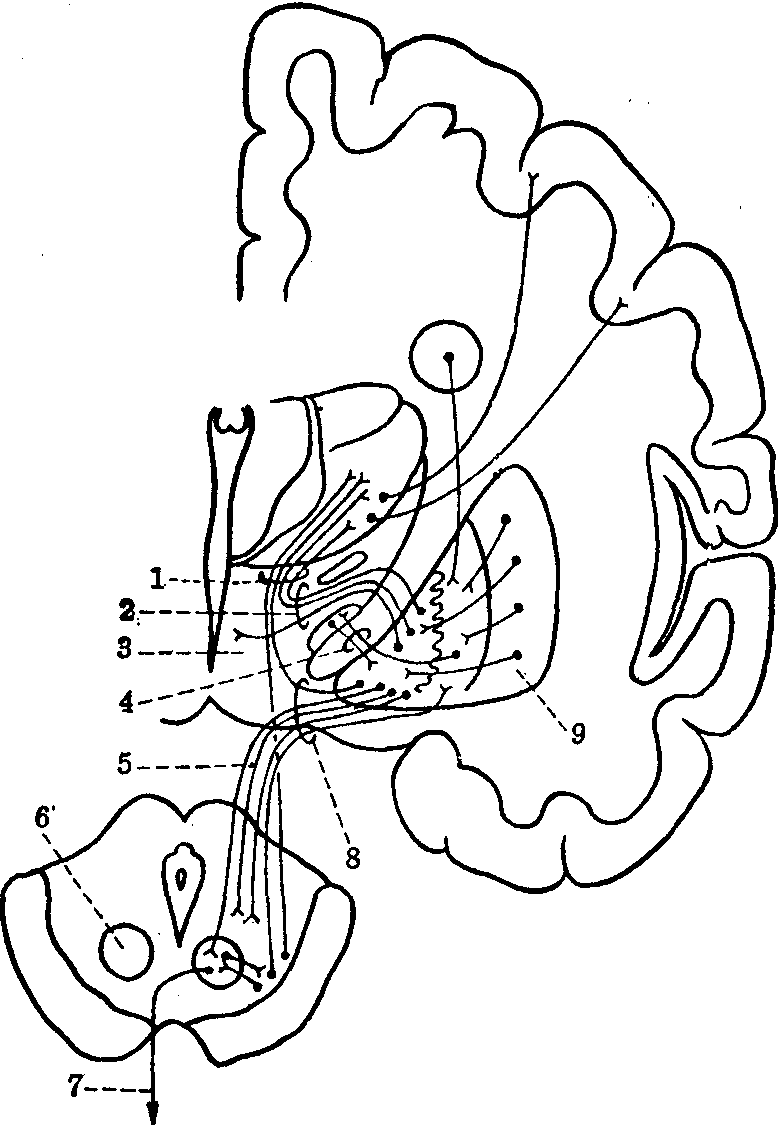

图2 苍白球的纤维联系

1.丘脑束 2.豆状束 3.下丘脑 4.底丘脑 5.苍白网状纤维 6.红核 7.红核脊髓束 8.豆状襻 9.壳

❸黑质纹体纤维起于黑质密部,此核尾部投射至壳,靠前方部分至尾状核。通过甲醛诱发荧光法的研究,证实黑质密部细胞中合成的多巴胺沿黑质纹体纤维输运,储存于分布在尾壳核纤维的膨体中,是尾壳核多巴胺的主要来源。多巴胺纤维对尾壳核细胞有抑制作用。

尾壳核发出的传出纤维至苍白球和黑质:

❶纹体苍白球纤维止于苍白球,其神经递质为γ-氨基丁酸。

❷纹体黑质纤维止于黑质网状部,来自壳的纤维投射至网状部的尾部,来自尾状核头的止于首部。纹体黑质纤维亦含γ-氨基丁酸,但尾壳核头端发出有含ρ-物质的纹体黑质纤维。纹体黑质纤维与黑质纹体纤维组合往返的回路,分别含有抑制性的γ-氨基丁酸和多巴胺,但ρ-物质是兴奋性的。

苍白球并不象尾壳核有较多的传入来源,主要是上述的纹体苍白球纤维。另外进入苍白球的纤维来自底丘脑核,与自苍白球发出的苍白球底丘脑纤维形成往返的联系。除到底丘脑核者外,苍白球发出的纤维主要是通过豆状襻和豆状束进入背侧丘脑。自内侧苍白球发出至背侧丘脑的纤维行经两个路径,一是绕过内囊后脚的豆状襻,另一个是穿经内囊在底丘脑部聚成的豆状束。此二束上行与对侧小脑齿状核发出的纤维合成丘脑束,止于背侧丘脑的腹外侧核和腹前核的尾侧部。自苍白球还发出少量苍白球被盖纤维,止于中脑网状结构的脚桥核。后者发出的纤维上行止于黑质。综上所述可以看出,纹状体主要接受大脑皮质、板内核、黑质以及底丘脑核的纤维,而传出纤维主要经苍白球传至腹外侧核和腹前核,同时发自小脑齿状核的纤维也止于此。在腹外侧核中,如何整合来自纹状体和小脑的冲动,尚不了解。但自腹外侧核发出的纤维投射至中央前回,也就是锥体系的主要发源地点。可以推想,纹状体和小脑对中央前回的影响是经腹外侧核来实现的。

纹状体病变所引起的各种症状,虽经大量临床观察和实验研究,其机制至今了解得甚少,所出现的运动和肌张力的紊乱,并非直接由于某些结构受到损伤,而是被保留下来的结构的功能表现。纹状体及其连属的核团病变,所产生的现象大体可分两类: 一类是运动过少而肌张力增加,另一类是运动过多而肌张力降低。这两种情况可分别以震颤麻痹和舞蹈病为代表。

震颤麻痹患者,有震颤、肌张力高(屈、伸肌皆高),肌强

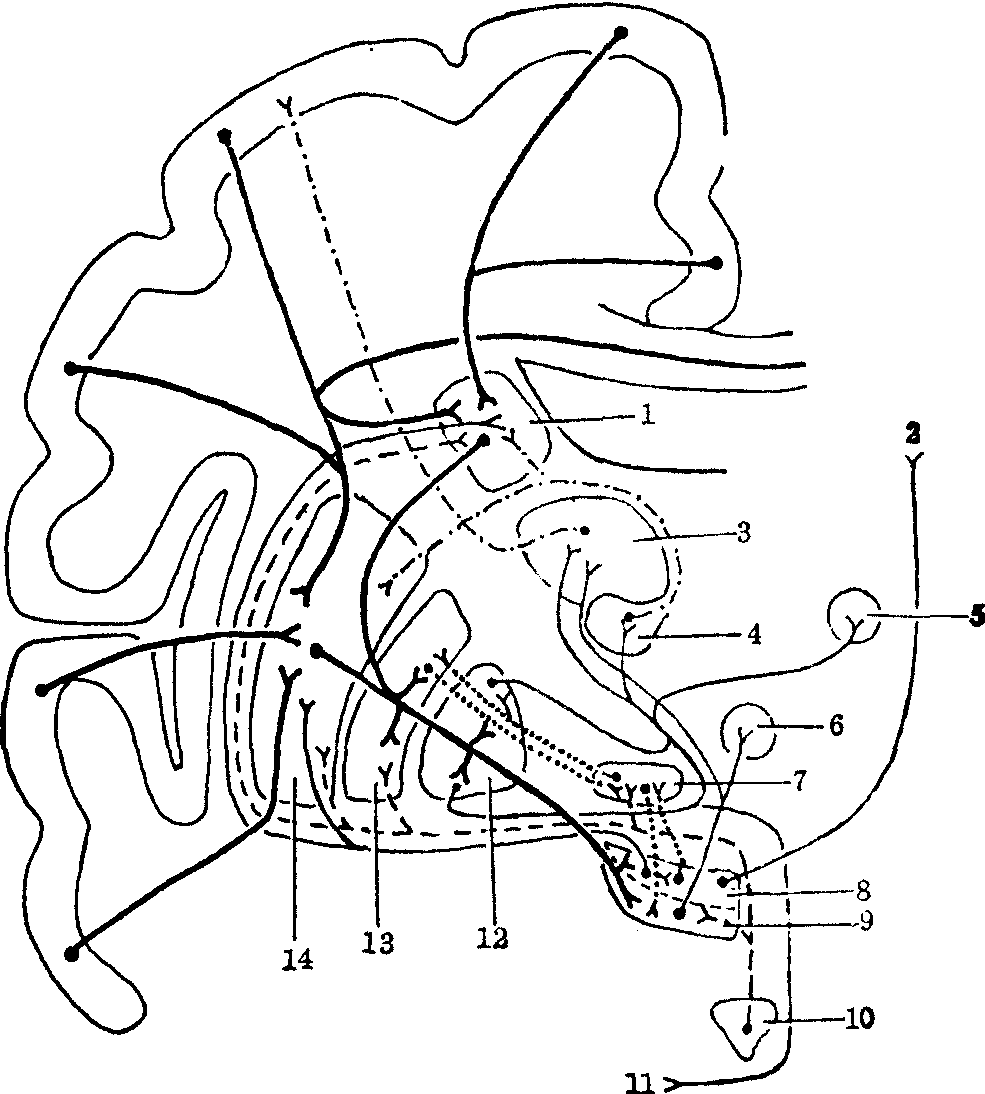

图3 纹状体-苍白球系

1.尾状核 2.前脑内侧束 3.丘脑腹前核和腹前外侧核 4.中央核(板内核) 5.缰核 6.上丘核 7.丘脑底部 8.黑质(致密部) 9.黑质(网状部) 10.中缝核 11.中脑网状结核 12.苍白球内侧部 13.苍白球外侧部 14.壳

小脑的传导路 小脑从事躯体运动的协调、调节肌张力和保持平衡。全身各种感受器的冲动几乎全到达小脑,但小脑并不从事各种感觉的感知。传入小脑的各种感觉信息,主要用于运动功能的自动调节和控制。因此传入小脑的纤维数量远超过小脑传出的,其比例约为40:1。自小脑发出的传出冲动,几乎影响中枢神经系的各级水平。

经过小脑脚进入小脑的纤维,大部分以攀缘纤维和苔藓纤维形式终于小脑皮质,但同时也止于小脑核。这些纤维主要来自脑桥核、下橄榄核、网状结构某些核团及前庭核等。

依据进化过程将小脑分为三部:古小脑为绒球小结叶,旧小脑主要是小脑蚓,小脑半球为新小脑。小脑蚓和半球间的旁蚓部,可算是新旧小脑过渡的移行区。这种进化程序也反映在小脑的传入和传出联系上。来自前庭系和脊髓的纤维主要止于小脑蚓,而来自脑桥核和下橄榄核的纤维,大量地止于小脑半球:

❶前庭小脑纤维中,有的来自前庭神经节的中枢突,有的来自前庭神经核,传导平衡冲动,经旁绳状体进入古小脑,可能也至蚓部的其他区域。

❷脊髓小脑纤维传递触压感受器、牵张感受器及腱器官的冲动。脊髓小脑后束起自胸核,主要传导下肢的冲动,止于小脑前叶的前内侧部、蚓锥体和正中旁小叶,即生理学上证实的下肢代表区。楔小脑纤维传导与脊髓小脑后束相当的上肢冲动,止于山顶和正中旁小叶的上肢代表区。脊髓小脑前束起自腰骶段,止点与脊髓小脑后束相似。脊髓小脑吻侧束传导与脊髓小脑前束相当的上肢冲动,止于小脑前叶蚓部。

❸来自网状结构(旁正中网状核、外侧网状核和被盖网状核)的纤维,主要止于蚓部皮质。

❹橄榄小脑纤维起自下橄榄核,纤维交叉后形成小脑下脚的主要成分,投射至全部小脑皮质及小脑核。下橄榄核在人类最发达,是攀缘纤维的主要来源,它接受中脑红核、中央灰质及感觉运动皮质等处的纤维,作为这些区域与小脑之间的中继核。

❺脑桥小脑纤维是大脑皮质和小脑皮质之间最大的中继站,脑桥核是与新皮质和新小脑平行发展的。来自额、顶、颞、枕四叶的皮质脑桥纤维止于脑桥核,后者发出纤维越过中线到对侧,经小脑中脚投射至全部小脑皮质和中央核。来自上、下丘的纤维止于脑桥核的外侧部,经此投至小脑的视、听代表区。

自小脑皮质Purkinje细胞发出的纤维,绝大多数止于中央核,只有小部分(古小脑)直接进入脑干。小脑蚓的皮质发出的纤维止于同侧的顶核,旁蚓部的止于栓状核和球状核,小脑半球的止于齿状核。小脑与脑干的联系有:

❶小脑前庭纤维主要来自绒球小结叶,直接投入前庭神经核群。

❷顶核发出的纤维有交叉的和不交叉的两部。大部分交叉的纤维形成钩状束,弓形绕过小脑上脚经旁绳状体进入脑干,止于前庭神经核、网状结构和颈髓上段等处。不交叉的纤维经同侧旁绳状体止于前庭神

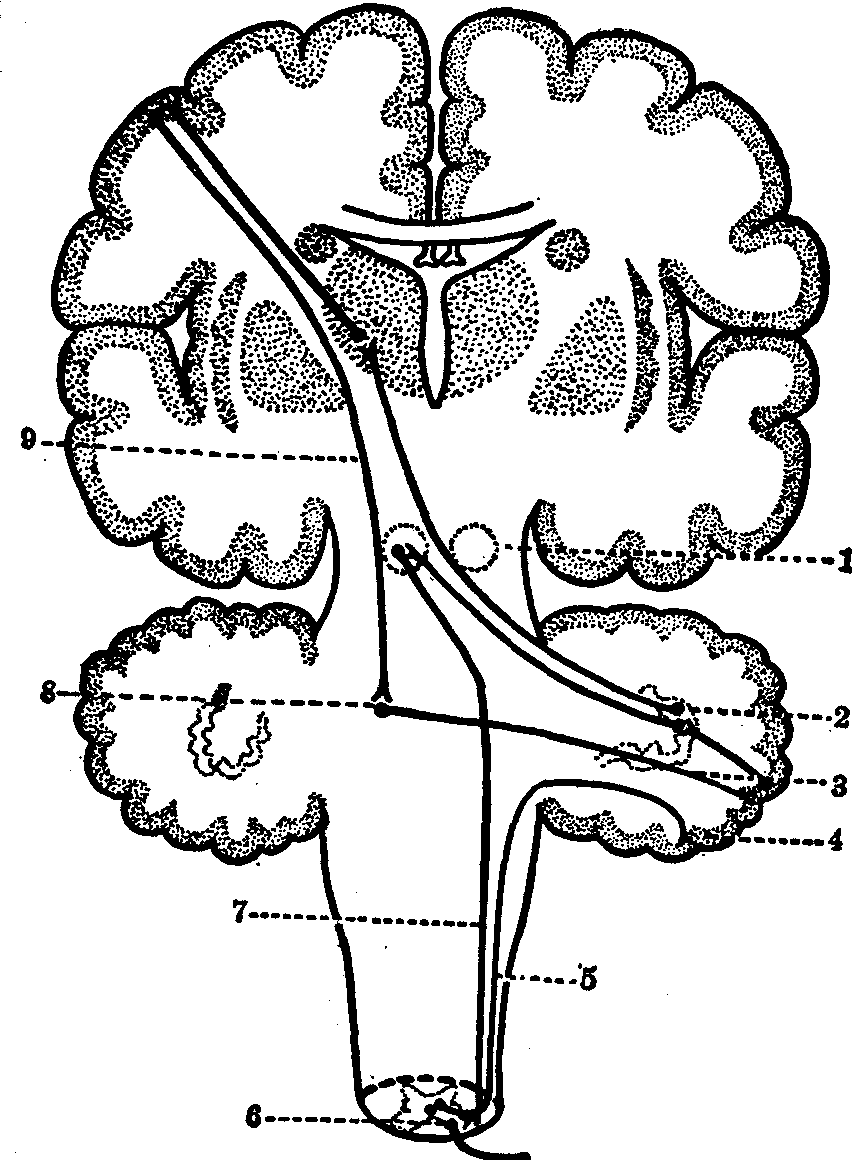

图4 皮质-脑桥-小脑系

1.红核 2.齿状核 3.脑桥小脑纤维 4.小脑皮质 5.脊髓小脑束 6.脊髓前角运动神经元 7.红核脊髓束 8.脑桥核 9.皮质脑桥束

❸自球状核和栓状核发出的纤维进入小脑上脚,在下丘阶段全部交叉,主要止于红核。经红核脊髓束传递冲动易化屈肌。

❹小脑上脚的主要成分来自齿状核,经小脑上脚交叉后穿经红核,大概只有少数纤维止于红核的前段; 大部分纤维上行止于背侧丘脑的腹外侧核和腹前核的尾侧部。自腹外侧核发出纤维投至第I躯体运动区。小脑齿状核经此路往往影响发出皮质脊髓束的神经元,这个系统大概关系躯体运动的协调功能。

从以上小脑的纤维联系上看,古小脑主要与前庭神经核联系,从事平衡的保持。旧小脑(小脑蚓和一部分旁蚓部)与肌紧张、控制身体姿态和平衡有关。而新脑是与新皮质平行发展的部分,通过腹外侧核影响躯体运动皮质,与肌的协调活动有关。

锥体外系至躯体运动神经元的传导路 前角运动细胞除接受锥体束的控制外,上述的纹状体和小脑也通过比较复杂的路径影响下运动神经元。此外,大脑皮质还通过隶属于锥体外系的脑干核团影响前角细胞的活动,如:

❶皮质-网状-脊髓束,起自广泛的皮质区域,但主要是感觉运动区,纤维随锥体束下行,在网状结构中继,经网状脊髓束进入脊髓。

❷皮质-红核-脊髓束,起自中央前回,经红核脊髓束转递至脊髓。

❸视觉皮质、视束、脊髓丘脑束等都有纤维止于上丘,自上丘发出顶盖脊髓束,交叉后下行于脊髓的前索。

❹前庭神经外侧核发出前庭脊髓束至脊髓。但前庭神经核并不接受大脑皮质的纤维。以上这些通路自大脑皮质经脑干和脊髓多次中继,再至前角运动细胞,它们主要是调节肌张力和维持姿态等。

- 笨拙,蠢笨是什么意思

- 笨提纳克是什么意思

- 笨斥是什么意思

- 笨旦菜货是什么意思

- 笨显是什么意思

- 笨朝死是什么意思

- 笨木匠是什么意思

- 笨查是什么意思

- 笨槐是什么意思

- 笨死虫是什么意思

- 笨段是什么意思

- 笨汉是什么意思

- 笨汉子是什么意思

- 笨汉汉斯是什么意思

- 笨活是什么意思

- 笨浊浊是什么意思

- 笨炭是什么意思

- 笨煤是什么意思

- 笨牛是什么意思

- 笨牛扑蟋蟀——无从下蹄爪是什么意思

- 笨狗是什么意思

- 笨狗撵兔子是什么意思

- 笨狗撵兔子——沾不上边是什么意思

- 笨王马爬是什么意思

- 笨痣是什么意思

- 笨痴是什么意思

- 笨眉日眼是什么意思

- 笨眼是什么意思

- 笨石牛拖捣臼是什么意思

- 笨穜是什么意思

- 笨窳是什么意思

- 笨笨卡卡是什么意思

- 笨笨咔咔是什么意思

- 笨笨哈哈是什么意思

- 笨笨嗑嗑是什么意思

- 笨笨坷坷是什么意思

- 笨笨拉拉是什么意思

- 笨笨痴痴是什么意思

- 笨笨的是什么意思

- 笨笨磕磕是什么意思

- 笨箕笃是什么意思

- 笨罪是什么意思

- 笨翰如流是什么意思

- 笨脑是什么意思

- 笨脚笨手是什么意思

- 笨腊是什么意思

- 笨虫是什么意思

- 笨蛋是什么意思

- 笨蛋扬基是什么意思

- 笨蛋瓜是什么意思

- 笨货是什么意思

- 笨贼是什么意思

- 笨贼偷法官是什么意思

- 笨贼偷石臼——吃力不讨好是什么意思

- 笨贼偷碾子是什么意思

- 笨身子是什么意思

- 笨車是什么意思

- 笨车是什么意思

- 笨达是什么意思

- 笨达达是什么意思