银河系yín hé xì

宇宙中的一个恒星系。1936年《科学画报》第三卷第十三期:“美国哈佛大学观象台主任希柏莱博士,指示近时钟座的南部有一群稠密而像岛屿的宇宙。每个宇宙均与我们的银河系相似,但是它们距离我们极远。”

银河系

太阳所在的星系。有1000亿颗以上恒星,以及各类星云、星际气体、尘埃。恒星多集中在一个扁盘状如铁饼的空间范围内,银河“铁饼”密集部分直径约为8万光年(1光年=9.46×1015m),中心厚约1.2万光年。太阳距离该中心(银心)约3万光年。银河系的质量为太阳质量的1.4×1011倍。整个银河系在转动,太阳绕银心转1周约需2.5亿光年,转动的速度约250km/s。

银河系yinhexi

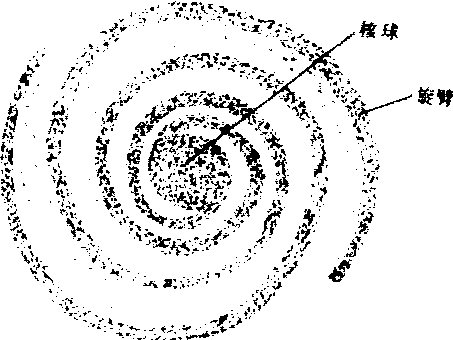

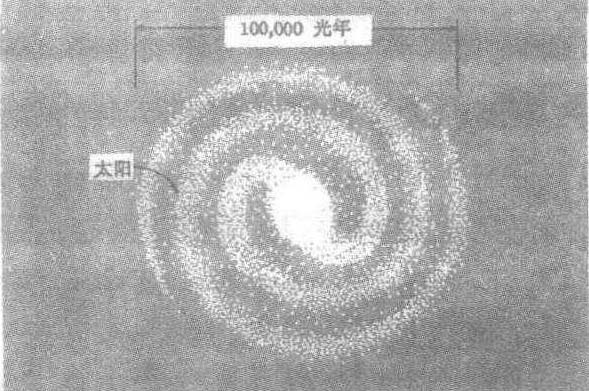

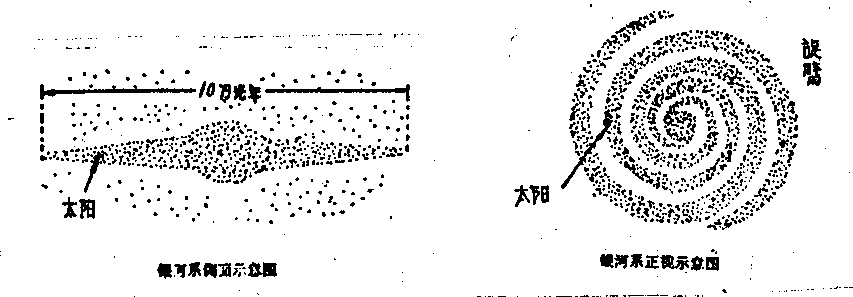

晴朗的夜晚,特别是夏季,可以看到天空中有一条明亮的光带,这就是民间所说的“银河”。用望远镜观测可知,它是由许许多多的恒星组成。只是肉眼无法分辨。这使人想到一定有一个扁圆球形的庞大恒星系统,大量恒星投影到天球上,形成“银河”,这个恒星系统便是银河系。银河系的结构象个透镜,里面包括有恒星、星云、星团、星际物质等。恒星密集的部分组成薄的圆盘,形状象铁饼,叫银盘;圆盘中心突出象个球叫核球。核球中心物质极密称为银核,也是整个银河系的中心。银盘外围接近球形的低密度区域叫银晕,从尺度上看,核球长轴约13000~16000光年,厚约13000光年。恒星十分密集,银盘直径约82000光年,厚约6500光年,中心向边缘逐渐减薄,银河系总质量的85~90%都在这里;银晕直径约16~17万光年,主要由稀疏分布的老年恒星和星际物质组成。银河系的主要范围在10万光年左右,太阳不在系统中而在外围地带,大约离银心距离33000光年,在银河系中心面以北一点,银河系包含了上千亿颗恒星。总质量约1.4×1011太阳质量。从俯视图看银河系(如图),可以看出银河系象旋涡状星系,已经发现有四条螺旋状的旋臂从核球伸出。这是恒星密集的位置,是在恒星绕银河系中心旋转时产生的,这种旋转称作银河系自转。恒星位置不同,旋转速度不同,在太阳附近,银河系的旋转速度是250公里/秒,大约2亿5千万年绕银心转一周。

银河系俯视图

银河系yinhexi

我们观测到的包括太阳在内的千千万万颗恒星以及星云等组成的巨大恒星系统。因其在天球上投影为一条银白色的亮带而得名“银河”,欧洲人称之为“牛奶之路”(Milk way)。18世纪中叶,人们已意识到基本对称分布于银河两侧的恒星构成一个星系。1785年德国天文学家F. W.赫歇耳用自制的望远镜首先进行了系统的恒星计数观测,并由此得出银河系是一个呈扁平状的恒星系统,而太阳位居银河系中心。1918年,美国天文学家沙普利研究了球状星团的空间分布,由此提出了太阳不在银河系中心的“透镜形”模型。但由于未考虑到星际消光,把银河系规模估计过大了。直至瑞士天文学家特朗普勒观测到星际红化现象,计入了星际物质的消光效应,这一偏差才得以纠正。

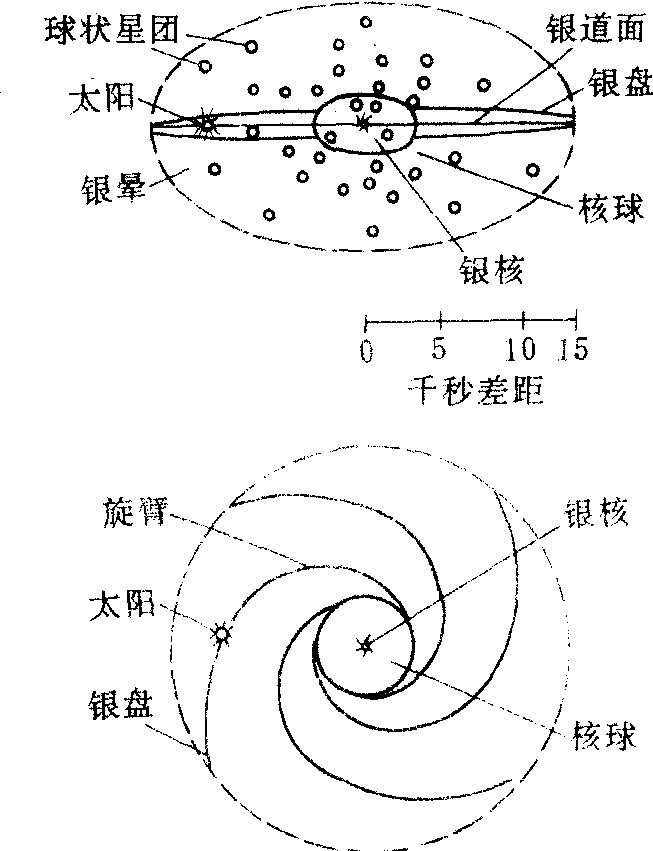

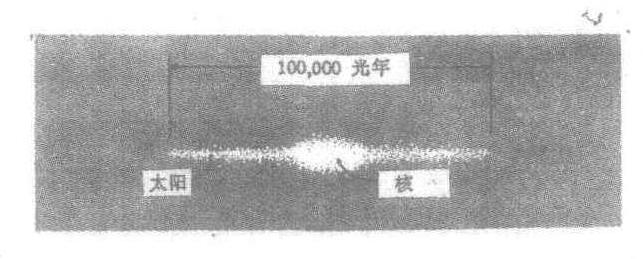

银河系里大多数恒星集中在一个扁球状的空间范围内,呈透镜状。银河系物质密集部分从侧面看像一个薄的铁饼称银盘。银盘直径约为25千秒差距(1秒差距等于3.08×1013千米),银盘中心厚,边缘薄,其中心厚度约2千秒差距,在太阳处厚度约为1千秒差距,银盘的中央平面叫银道面。在银盘中心隆起的近球形部分叫核球。长轴为4~5千秒差距,厚约4千秒差距。在核球中心有一个致密区为银核。在银盘四周笼罩着一个直径约为30千秒差距的近似球状分布的稀薄的银晕,银晕中最亮的成员是球状星团。再往外是一个巨大的大致呈球形、物质更为稀薄的银冕。银盘有旋臂结构,在太阳附近有三条旋臂:人马臂、猎户臂、英仙臂。在银心方向还有一条3千秒差距臂。太阳位于银道面以北约8秒差距、距银心10千秒差距处的猎户臂内侧,正以250千米/秒的速度绕银河系中心运行,公转一转需要2.5亿年。银河系是一个巨大的天体集团,它拥有一二千亿颗恒星和大量由气体和尘埃构成的星际物质。恒星常以成双、成群、成团和成协的形式出现,组成了双星、聚星、星协和星团。而气体和尘埃则有相当一部分以银河星云的形式出现,其余的弥散于星际空间。银河系的总质量为1.4×1011太阳质量,其中恒星占90%,气体和尘埃组成的星际物质占10%,而高达总质量85%~90%的恒星及星际物质集中在银盘内。银河系内的恒星可分成星族Ⅰ和星族Ⅱ两个不同类型。星族Ⅰ是年轻而富金属的天体,星族Ⅱ是年老而贫金属的天体。银盘内大多数恒星属于星族Ⅰ的年轻星,而银盘四周银晕中的恒星主要为星族Ⅱ年龄较老的恒星。

银河系Yinhexi

地球和太阳所在的恒星系统、是一个具有旋涡结构的巨大星系。它在天球上的投影是乳白色亮带叫银河,银河系因银河而得名。银河系包含各种类型的恒星总数在二亿颗以上。银河系的中心区域恒星密集,距中心越远恒星分布越稀疏。银河系的主体称为银盘,中心厚度约为一万光年,边缘厚约一千光年,直径约为八万光年。银河星团、星云组成旋涡结构迭加在银盘上。银盘中部是一个很小的致密核心,称为银核,其长轴约13 000到16 000光年,厚约13 000光年,这里是恒星分布最密集的部分,估计质量约为7×109太阳质量。银核的中心称银心,是恒星极致密的区域,这里恒星密集的程度比太阳附近要大千万倍。银核四周也聚集着大量恒星。在银盘周围,呈球状分布的广大区域叫银晕,银晕的物质密度比银盘要低得多,主要是稀疏分布的老年恒星和星际物质。其直径约16—17万光年。在银晕外围,近于球状的巨大射电辐射区叫银冕。银河系的主要范围在10万光年左右,总质量约1.4×1011太阳质量。太阳只是银河系中众恒星中的普通一员。银河系中恒星约占90%,气体和尘埃组成的星际物质约占10%。银河系中的物质呈旋涡状结构分布,因此从俯视图上看,银河系是个旋涡星系,由核体伸出四条螺旋状的旋臂叫银河系旋臂,恒星绕银河系中心旋转,由于恒星绕银河中心旋转时,速度和密度都发生变化,密度极太的波峰呈旋涡状分布形成旋臂。恒星在银河系中的位置不同,旋转的速度也不同,在太阳附近银河系的旋转速度是250公里/秒,大约2亿5千万年绕银心转一周,离银河系中心远的地方恒星旋转的速度慢。一般在银盘内绕银河系中心转动的星体比较年轻,在银晕和核球中围绕银河系中心转动的恒星比较年老或是星际物质。银河系内所有恒星都在绕银河中心转动,银河系整体也在作自转运动。

顶 视

侧 视 年

银河系

太阳系所在的星系。包括约3×1011颗恒星及各种星云和星际物质。总体结构:1.银盘,银河系的主体部分,呈直径约25千秒差距、厚约1—2千秒差距的铁饼形;2.核球,银盘中心隆起的更为密集的球状部分;3.银核,核球中心的小致密区;4.银晕,包围银盘但密度低得多的近于球状的部分,直径约30千秒差距;5.银冕,恒星区外巨大球形射电辐射区。属旋涡星系。银盘中太阳附近有英仙臂、猎户臂、人马臂三条旋臂,靠近银心有一条“3千秒差距臂”。整体做介于刚体转动和开普勒转动的较差自转。太阳在银道面北约8秒差距的地方,离银心约10千秒差距,绕银心一周约2.5亿年。

银河系

由2000多亿颗恒星和其他天体组成的一个巨大的旋涡状恒生系统。在晴朗无月的夜晚, 肉眼可以在天空中看到一条银白色的茫茫光带,好象一条从天空流过的大河。这就是银河系。整个银河系的形状象两顶对扣在一起的草帽。四周较薄,中心厚,直径约10万光年,中心厚1.2万光年,太阳只是银河系中一颗普通的恒星,它位于离银河系中心3万光年的地方。整个银河系在宇宙空间里, 以每秒211千米的速度朝麒麟座方向运动。

银河系

银河系是太阳系所在的一个恒星系统。银河系的主体在天体系统上的投影是一条横跨星空的乳白色亮带,被称为银河,中国古代也称它为银汉。18世纪上半叶,英国天文学家哈雷发现了恒星自行以后,人们开始认识到恒星都是各自运动着类似太阳的发光天体,只是距离更加遥远,从此人们开始推测恒星系的性质。

1750年,英国的赖特在 《宇宙本源论》 中假设,银河是由恒星有机地组成扁平的、类似透镜或车轮状的星团。太阳是其中的普通一员,它并不在银河系的中心,所以人们——太阳系地球上的人们看到的银河轮廓便是参差不齐的。德国的哲学家康德1755年发表了 《一般自然史与星空的理论》 一书,在书中他认为银河系并不是整个宇宙,银河系外 “必定还有孤岛式的星系”。1761年法国的物理学家朗白尔在 《宇宙论书简》 中更进一步预言:宇宙中存在着包括银河系在内的不同等级的恒星系统。但这些还都只是设想及哲学上的抽象判断,而通过观测和统计研究银河系是从赫歇尔开始的。赫歇尔是德国天文学家,由于对天文感兴趣,经多次失败,终于自己磨制成了一架15厘米的反射望远镜。利用这架望远镜,他计算了相对于太阳向点的各个天区中的恒星数目。1875年,他假设在银河系内、恒星均匀分布,恒星的光度一样,视亮度决定于距离,利用统计的恒星数目,绘制了一幅银河系结构图,这幅图表明太阳居银河系中心,而银河系轮廓参差,厚度为长度1/5的扁平薄层。但是,当赫歇尔用更大的望远镜观测时,他发现银河系远远大于他最初的估计。

1906年,荷兰天文学家卡普坦开始重新研究恒星世界的结构。这时人们已经能够测得一部分恒星的距离,并已发明了天文照相术。卡普坦提出了选择星区的恒星摄影计划,他选择了大致均匀分布于全天空的206个区域,要求尽量观测到微弱的恒星,并精确测定它们的位置、视量、绝对量、自行、视速度等数据。1922年,他提出了银河系结构模型。他的模型与赫歇尔相似,仍然是一个太阳居中的扁平结构,中心部分恒星密集,边缘则稀疏。美国天文学家沙普利则利用勒维特发现的麦哲伦云中的造父变星的周光关系,测定了20世纪初人们已知的球状星团的距离。于1918年推得了球状星团在银河系内处于密集状态的天体系统,其中心在人马座方向,并进一步假定球状星团系统的中心就是银河系的中心,并认为银河系结构模型是透镜形的,太阳离中心约5万光年,由于未考虑实际消光效应,他估计银河系的范围为30万光年。1926年,瑞典天文学家杜德·布拉德证明了银河系普遍绕中心自转,其中心即在人马座方向。沙普利的结论开始得到天文学界的公认。荷兰天文学家奥尔特也证实了银河系的绕中心自转,并且利用观测资料,于1927年推导出了银河系自转的公式。求得太阳距银河系中心的距离为3万光年。1930年,瑞士天文学家汤普勒尔发现了星际消光效应,从而证实了奥尔特计算的太阳到银心的距离是正确的,纠正了沙普利对于银河系范围的估计,推得银河系直径为10万光年。

1951年美国的尤思和珀塞尔探测到恒星际物质的21厘米辐射谱线。而恒星际物质 (以氧气丰富度最高) 在星系的旋臂中极丰富; 通过标绘它们的位置并观测它们的多普勒移动,证明了银河系是旋涡状的,目前已探导出5条明确的旋臂。但是,开始人们认为由于星系的自转,星系的旋臂应越缠越紧,按星系年龄计算,旋臂应已经完全缠绕在一起了,但观测到的实际并非如此。1942年瑞典天文学家林德布拉德提出密度波概念。美籍科学家林家翘进一步于1964年建立了系统的密度波理论,认为恒星在绕中心旋转时,旋转的速度和空间密度都是波动变化的。而旋臂臂中的恒星不断地进出,使得旋臂的图形保持不变,这是密度波的一个重要特点,也是旋臂不会缠卷起来的原因,解释了旋涡结构能维持的原因。银河系是一个中间稍凸的扁平形状的旋涡星系,由银心,核球、银盘、旋臂、银晕、银冕等组成,总体直径约为25千秒差距,厚约为1-24秒差距,共有几千亿颗恒星,太阳是其中普通一颗,它在距银心10千秒差距处,绕银心运转,绕一周需2.5亿年。

银河系

银河系是太阳系所在的一个恒星系统。银河系的主体在天体系统上的投影是一条横跨星空的乳白色亮带,被称为银河,中国古代也称它为银河。18世纪上半叶,英国天文学家哈雷发现了恒星自行以后,人们开始认识到恒星都是各自运动着类似太阳的发光天体,只是距离更加遥远,从此人们开始推测恒星系的性质。

1750年,英国的赖特在 《宇宙本源论》 中假设,银河是由恒星有机地组成扁平的、类似透镜或车轮状的星团。太阳是其中的普通一员,它并不在银河系的中心,所以人们——太阳系地球上的人们看到的银河轮廓便是参差不齐的。德国的哲学家康德1755年发表了 《一般自然史与星空的理论》一书,在书中他认为银河系并不是整个宇宙,银河系外“必定还有孤岛式的星系”。1761年法国的物理学家朗白尔在 《宇宙论书简》 中更进一步预言: 宇宙中存在着包括银河系在内的不同等级的恒星系统。但这些还都只是设想及哲学上的抽象判断,而通过观测和统计研究银河系是从赫歇尔开始的。赫歇尔是德国天文学家,由于对天文感兴趣,经多次失败,终于自己磨制成了一架15厘米的反射望远镜。利用这架望远镜,他计算了相对于太阳向点的各个天区中的恒星数目。1875年,他假设在银河系内、恒星均匀分布,恒星的光度一样,视亮度决定于距离,利用统计的恒星数目,绘制了一幅银河系结构图,这幅图表明太阳居银河系中心,而银河系轮廓参差,厚度为长度1/5的扁平薄层。但是,当赫歇尔用更大的望远镜观测时,他发现银河系远远大于他最初的估计。

1906年,荷兰天文学家卡普坦开始重新研究恒星世界的结构。这时人们已经能够测得一部分恒星的距离,并已发明了天文照相术。卡普坦提出了选择星区的恒星摄影计划,他选择了大致均匀分布于全天空的206个区域,要求尽量观测到微弱的恒星,并精确测定它们的位置、视量、绝对量、自行、视速度等数据。1922年,他提出了银河系结构模型。他的模型与赫歇尔相似,仍然是一个太阳居中的扁平结构,中心部分恒星密集,边缘则稀疏。美国天文学家沙普利则利用勒维特发现的麦哲伦云中的造父变星的周光关系,测定了20世纪初人们已知的球状星团的距离,推得了球状星团在银河系内处于密集状态的天体系统,其中心在人马座方向,并进一步假定球状星团系统的中心就是银河系的中心,并认为银河系结构模型是透镜形的,太阳离中心约5万光年,由于未考虑实际消光效应,他估计银河系的范围为30万光年。1926年,瑞典天文学家杜德·布拉德证明了银河系普遍绕中心自转,其中心即在人马座方向。沙普利的结论开始得到天文学界的公认。荷兰天文学家奥尔特也证实了银河系的绕中心自转,并且利用观测资料,于1927年推导出了银河系自转的公式。求得太阳距银河系中心的距离为3万光年。1930年,瑞士天文学家汤普勒尔发现了星际消光效应,从而证实了奥尔特计算的太阳到银心的距离是正确的,纠正了沙普利对于银河系范围的估计,推得银河系直径为10万光年。

1951年美国的尤思和珀塞尔探测到恒星际物质的21厘米辐射谱线。而恒星际物质(以氧气丰富度最高)在星系的旋臂中极丰富;通过标绘它们的位置并观测它们的多普勒移动,证明了银河系是旋涡状的,目前已探导出5条明确的旋臂。但是,开始人们认为由于星系的自转,星系的旋臂应越缠越紧,按星系年龄计算,旋臂应已经完全缠绕在一起了,但观测到的实际并非如此。1942年瑞典天文学家林德布拉德提出密度波概念。美籍科学家林家翘进一步于1964年建立了系统的密度波理论,认为恒星在绕中心旋转时,旋转的速度和空间密度都是波动变化的。而旋臂臂中的恒星不断地进出,使得旋臂的图形保持不变,这是密度波的一个重要特点,也是旋臂不会缠卷起来的原因,解释了旋涡结构能维持的原因。银河系是一个中间稍凸的扁平形状的旋涡星系,由银心、核球、银盘、旋臂、银晕、银冕等组成,总体直径约为25千秒差距,厚约为1—24秒差距,共有几千亿颗恒星,太阳是其中普通一颗,它在距银心10千秒差距处,绕银心运转,绕一周需2.5亿年。

银河系

主要由恒星组成的天体系统。它的形状从侧面看象一个双凸透镜,直径约10万光年,中心部分厚度为15000光年左右。从正面看,银河系呈旋涡状,由中心部分伸出一些旋臂。在旋涡臂里集聚着许多蓝白色亮度很高的星体,气体物质很多,还在不断地产生新的恒星。

据估计银河系有2000亿颗恒性、500亿颗行星。行星中约有6亿颗左右可能有某种生命形态,其中约有50颗分布在离太阳系100光年的范围内。

银河系的总质量相当于1000亿个太阳,其中绝大部分集中在各恒星系,小部分以银河星云、星际气体和尘埃形式分散在银河系空间。

太阳系距银河系中心3万光年,以每秒250公里的速度绕银河系中心旋转,大约2.5亿年转一周。由于太阳系离银河系中心较远,所以从地球上看银河系时见它象一条光带从北往南逐渐变粗、变亮似乎又分成了两枝。其实这种分枝的现象是银河系空间一大片气体和尘埃遮挡了银河系的部分星光所造成的。这种银河系内的气体和尘埃总质量相当于几十亿个太阳质量,主要由氢原子组成,是产生银河系原始恒星的主要物质。

银河系

Milky Way Galaxy

- 武亿是什么意思

- 武仁授受是什么意思

- 武仕是什么意思

- 武仙是什么意思

- 武仙座是什么意思

- 武以戡乱,文以守成。是什么意思

- 武仲是什么意思

- 武仲不休是什么意思

- 武仲假冒成帝子案是什么意思

- 武仲清江集钞是什么意思

- 武任是什么意思

- 武休驿是什么意思

- 武会是什么意思

- 武会试是什么意思

- 武会试同年齿录是什么意思

- 武伤是什么意思

- 武伯是什么意思

- 武伯纶是什么意思

- 武佳是什么意思

- 武佳氏是什么意思

- 武侠是什么意思

- 武侠传说是什么意思

- 武侠小说是什么意思

- 武侠情节剧是什么意思

- 武侠热是什么意思

- 武侠片是什么意思

- 武侯是什么意思

- 武侯全书是什么意思

- 武侯墓是什么意思

- 武侯岭是什么意思

- 武侯庙是什么意思

- 武侯庙古柏是什么意思

- 武侯梨是什么意思

- 武侯祠是什么意思

- 武侯祠博物馆是什么意思

- 武侯祠屋常邻近,一体君臣祭祀同。是什么意思

- 武侯祠屋长邻近是什么意思

- 武侯行军散是什么意思

- 武侯高卧图是什么意思

- 武俊士是什么意思

- 武俊生是什么意思

- 武俊英是什么意思

- 武信是什么意思

- 武信佐骑尉是什么意思

- 武信侯是什么意思

- 武信军是什么意思

- 武信君是什么意思

- 武信节度使是什么意思

- 武信骑尉是什么意思

- 武修和尚是什么意思

- 武候是什么意思

- 武候倅长下士是什么意思

- 武候将军是什么意思

- 武候引驾是什么意思

- 武候率上士是什么意思

- 武候率下大夫是什么意思

- 武偃是什么意思

- 武偃文修是什么意思

- 武健是什么意思

- 武備是什么意思