钙磷代谢

成人体内钙的总含量约1000克,其中99%存在于骨骼,其余1%存在于软组织和细胞外液。血浆中钙的正常浓度为10毫克/100毫升,其中离子钙(Ca2+)和结合钙(主要与血浆白蛋白结合)各占50%左右。血浆无机磷主要有HPO42-及H2PO4-两种形式,通常以两种磷酸根的总量表示,成人的正常值为3.5—4.0毫克/100毫升。Ca2+具有非常重要的生理功能,保持细胞外液中Ca2+浓度的相对恒定,是保证生物膜功能、神经肌肉兴奋性、肌肉的兴奋—收缩偶联和细胞内生物化学反应正常进行的重要条件。钙代谢及激素对其的调节:每日从饮食摄入1克钙;其中大约有360毫克被消化管吸收进入细胞外液,同时细胞外液中的钙也可随消化液分泌到肠腔,经粪便排出体外,另外经肾小球滤过的钙,有一小部分未被肾小管重吸收而由尿排出。骨钙的功能除保持骨骼系统的完整性和坚固性外,还可作为钙磷的贮存库,参与细胞外液钙稳态的调节。骨骼不断地进行更新,成年人每天大约各有550毫克的钙分别通过成骨细胞的活动从细胞外液沉积于骨,和通过破骨细胞的溶骨作用从骨释放入细胞外液。细胞外液钙浓度的相对恒定,正是通过激素对上述过程进行调节使之保持动态平衡的结果。参与调节细胞外液钙浓度的主要激素有维生素D、甲状旁腺素和降钙素。维生素D为一族固醇衍生物,其中最重要的为维生素D3(VD3),又名胆钙化醇,主要由7-脱氢胆固醇在皮下经日光中的紫外线照射转化而来。VD3先在肝脏25-羟化酶的作用下转变成25-(OH)D3,然后在肾脏1α-羟化酶的作用下进一步转化为有活性的1,25-(OH)2D3。1,25-(OH)2D3可诱导肠粘膜上皮细胞合成钙结合蛋白,从而促进消化管对钙的吸收。此外,还在骨的更新重建过程中起重要的作用,它一方面通过加速钙磷通过成骨细胞膜,而促进骨钙的沉积的骨形成(因此VD3缺乏可导致软骨病);另一方面它又可与甲状旁腺素协同作用而加速溶骨过程,动员骨钙入血而维持血钙的恒定。甲状旁腺素(请参阅甲状旁腺词条)的主要作用为促进骨钙动员、促进肾小管对钙的重吸收以减少尿钙排泄,还可提高1α-25酶化酶的活性而加速25-(OH)D3向1,25-(OH)2D3转化,从而可间接促进消化管对钙的吸收;降钙素为由甲状腺腺泡旁细胞(C-细胞)分泌的一种由32个氨基酸残基构成的一种多肽激素。降钙素的作用与甲状旁腺素相反,它可抑制溶骨过程,使由骨组织释放入血的钙减少,同时增强成骨过程,使骨钙沉积增加,从而使血钙下降。甲状旁腺素和降钙素的分泌均受血钙浓度的调节,血钙浓度升高可刺激降钙素的分泌,同时抑制甲状旁腺素的分泌,结果使血钙回降;血钙浓度降低,则刺激甲状旁腺素分泌,同时降钙素的分泌受到抑制,从而使血钙回升。

钙磷代谢

钙磷是人体骨胳和牙齿的重要组成成分,钙磷在体内具有广泛的生理功能。磷脂与蛋白质结合,构成细胞膜的组成成分,参与糖、脂肪和蛋白质代谢过程,参与DNA、RNA及许多酶的构成。钙能降低毛细血管及细胞膜的通透性和神经肌肉的兴奋性,参与凝血、肌肉的收缩舒张、腺体的分泌等过程,并与神经递质释放等生理功能有密切关系。

血钙、磷 血钙含量不到体内总钙的0.1%,正常成人血浆钙浓度为9~11mg/dl,儿童血钙偏在高限,血浆钙分为可扩散性钙及不扩散性钙,约各占50%。不扩散性钙与血浆蛋白质相结合,不能透过毛细血管壁,亦无生理功能。可扩散性钙包括游离钙和少量与磷酸氢根及柠檬酸等结合的复合钙,游离钙与复合钙互相转变,惟游离钙有生理功能。用钙电极法可直接测血浆中游离钙,其值为4.56mg/dl,血浆pH能影响游离钙浓度。pH下降,游离钙浓度上升; pH增高,游离钙浓度降低。

血磷,指血浆中无机磷酸盐所含的磷。新生儿血磷值较高,为5.5mg/dl,出生后上升达6.5mg/dl,然后下降,至15岁达成人水平3~5mg/dl。

血中钙、磷浓度间有一定关系,正常成人血浆钙磷乘积为35~40。

钙、磷的吸收与排泄 每天食物中钙的含量为0.5~1g。钙在肠粘膜的吸收通过钙结合蛋白主动运转,进入小肠粘膜上皮细胞,贮存于线粒体内,对钙离子有高度亲和力的钙结合蛋白是于1,25-(OH)2-D3的作用下,在小肠粘膜上皮细胞胞浆内合成。

钙的吸收量与饮食中含钙多少直接有关。此外钙盐易溶于酸性溶液,增加肠内酸度有利于钙的吸收。另外食物中含过多的碱性磷酸盐、草酸盐及植酸可与钙结合成不溶解的化合物而影响吸收。人乳中钙的含量虽然较牛乳为少,但钙磷比例恰当,有利于钙的吸收。

每日排出的钙,约20%由肾排出,80%随粪便排出。每天肾小球滤过的钙99%被重吸收,其余由肾脏排出。儿童每天的尿钙排量为4~8mg/kg。

磷主要于空肠吸收,金属离子如钙、镁、铝等常与磷酸结合成不溶性盐,服用氢氧化铝能抑制磷的吸收。磷经肾排泄量较由粪便排出为多。尿钙、磷的排出受甲状旁腺素和维生素D调节。

钙磷代谢的调节

(1) 1,25-二羟胆骨化醇(1,25-(OH)2-D3)的调节:1,25-(OH)2-D3在钙磷代谢中的主要作用是增加血钙和血磷的浓度。1,25-(OH)2-D3能促进小肠粘膜吸收钙和磷,且能刺激骨质破骨细胞活性,增加破骨作用,促进骨表面的骨质吸收,使骨盐溶解,将骨质中的钙磷吸收入血,从而增高血钙和血磷浓度。1,25-(OH)2-D3能使钙盐在新骨形成部位沉积促进成骨作用。1,25-(OH)2-D3直接促进肾脏近曲小管对磷的重吸收,减少尿磷排出。

(2) 甲状旁腺素的调节: 甲状旁腺素(PTH) (由甲状旁腺合成和分泌的激素) 的分泌受血钙和镁离子浓度的调节,当血钙离子浓度降低时,PTH分泌增加; 血钙离子浓度增高时PTH分泌受到抑制。血镁离子仅对PTH分泌起调节作用。

PTH对骨胳的作用和1,25-(OH)2-D3相同,二者有协同作用,可促进骨的各种细胞浆内钙离子浓度升高。骨间叶细胞浆内钙离子浓度增加后,促进其分裂并转化为破骨细胞,且抑制破骨细胞转化为成骨细胞。破骨细胞内钙离子浓度增加后,又使细胞内溶酶体释放各种水解酶而溶化骨质,促使骨质成分吸收,血钙、血磷浓度增高。血钙浓度升高时,PTH促使骨细胞浆内钙离子的作用减弱,血中高浓度的磷酸盐有拮抗PTH的作用,使细胞浆内钙离子透入线粒体以限制增加细胞浆内的钙离子。

PTH对肾脏的作用为抑制近曲肾小管对磷的重吸收,使尿排磷增加,但这个作用远比PTH作用于远曲肾小管促进对钙、镁、钠离子的重吸收为明显。血钙低时,PTH增多,肾脏25-(OH) -D3-α-羟化酶的活性增强,使合成1,25-(OH)2-D3增多。PTH和1,25-(OH)2-D3在肾脏对钙的重吸收作用是协同的,而对磷的重吸收作用二者是拮抗的。

PTH促进肠道吸收钙,可能由于增加1,25-(OH)2-D3之故。

(3) 降钙素: 降钙素(CT)主要由甲状腺滤泡旁细胞(C细胞)合成及分泌。CT的分泌受血钙浓度的调节。血钙高时,CT分泌增加;血钙降低时,CT分泌受抑制。消化道激素如胰高糖素、胃泌素、胆囊收缩素也有促进CT分泌作用,可防止饭后血钙过高。

CT有拮抗PTH作用,可抑制破骨细胞生成,阻止骨质吸收和骨盐溶解,并促进破骨细胞转变为成骨细胞,使骨盐沉积于骨质。

CT尚作用于肾脏,抑制近曲小管对钙、磷、镁的重吸收, 且可抑制25-(OH)2-D3转变为1,25-(OH)2-D3 T可降低细胞内钙离子的浓度。

T可降低细胞内钙离子的浓度。

1,25-(OH)2-D3、PTH及CT维持血钙、磷浓度的相互关系见下表。

三种体液因素对钙、磷代谢的影响

| 生理功能 | 1,25-(OH)2-D3 | PTH | 降钙素(CT) |

| 肠吸收钙磷 骨质溶解 骨质生成 肾排钙 肾排磷 血清钙 血清磷 | 显著增加 增 加 增 加 减 低 减 低 增 高 增 高 | 增 加 显著增加 减 低 减 低 增 加 增 高 减 低 | 不 定 减 低 增 加 增 加 增 加 减 低 减 低 |

钙磷代谢

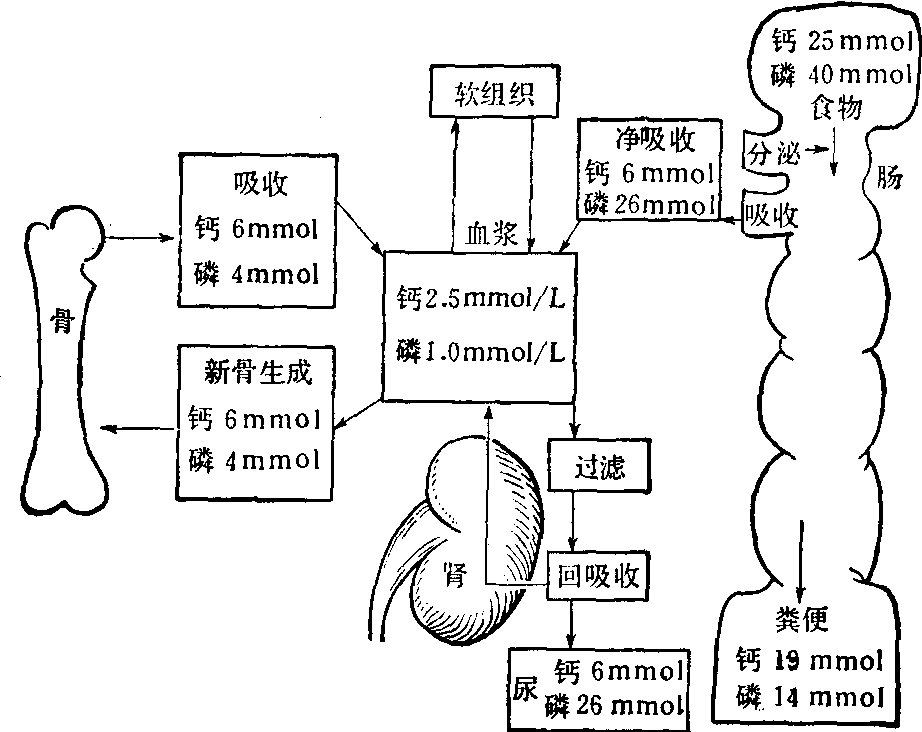

绝大部分的钙和磷储藏于骨,成人全身钙总量约为1100~1200g,骨组织及牙齿占99%,全身磷总量约500~800g。仅骨组织中磷占85~95%。血浆中仅200mg左右。维持体内血钙、磷的平衡,主要依靠肠、骨及肾的正常功能。体内钙磷的动态平衡比较恒定,如图所示。

钙磷代谢

图示体内钙磷的每日动态平衡,钙1mmol=40.08mg,磷1mmol=30.97mg

血浆钙 正常成人血浆钙浓度为9~11mg/dl(2.25~2.75mmol/L),年龄性别无显著差异。血浆钙以三种形式存在: 钙离子、与蛋白结合的钙及复合钙,主要分枸橼酸复合的钙。钙离子最为重要,因其浓度影响神经肌肉的功能;过低则产生手足搐搦症,过高则神经肌肉的张力减低,表现抑制。影响成骨作用的CaHPO4·2H2O的溶解乘积KSP= [Ca++]·[HPO4=],主要以钙离子浓度来计算。钙离子约为血浆钙的50%强,血浆钙离子(Ca++)浓度可按下式粗略计算:Ca++(mg/dl)=血浆钙(mg/dl)-0.87×血浆蛋白(g/dl)。可扩散钙虽有生理意义,但不全部是钙离子,有一小部分是复合钙。正常人血浆中钙的分布如表所示。

正常人血浆中钙的分布

| 血浆钙的种类 | 血浆钙的浓度(mmol/L) |

| 可扩散钙 离子钙(Ca++) 与枸橼酸及HCO3-复合的钙 不能扩散(蛋白结合)的钙 与白蛋白结合的钙 与球蛋白结合的钙 | 1.34 1.18 0.16 1.16 0.92 0.24 |

| 总血浆钙 | 2.50 |

血浆磷 正常成人血浆无机磷浓度为3.0~4.5mg/dl(1~1.5mmol/L),平均1.2mmol/L,在儿童其正常值为4~7mg/dl男孩比女孩稍低。在血浆中约有11%与蛋白结合。血浆磷的浓度不如血浆钙稳定,常受年龄、饮食、代谢等影响而发生变动,但血浆钙磷之间处于相对恒定状态。正常成人血浆钙、磷浓度以mg/dl表示,则[Ca]×[P]=35~40,如两者之乘积大于40,则钙磷以骨盐形式沉积于骨组织,当两者之乘积少于35时,则妨碍骨样骨钙化。

钙磷的进量和吸收 1941年北京协和医院研究正常人进医院食堂的膳食,每日平均摄入钙471mg、磷1009mg,平均体重为56.07kg。如按每公斤体重计算,每日钙及磷进量分别为8.4及18.0mg。在此进量水平上,每人每日每千克体重平均可存留1.1mg钙和0.9mg磷,这样的进量可以满足一般的生理需要,如果进量多一些或少一些,正常人也能维持平衡,因为机体具有相当的适应能力,主要取决于吸收和排泄的调节。吸收钙的部位主要在小肠上部,所吸收的钙部分来自食物,而主要来自各种消化液,由消化液排出的钙至少有530mg,但消化液钙的绝大部分可被肠粘膜吸收回去,而食物钙的吸收颇为有限,口服钙三天后有50%出现于大便;静脉注射等量的45Ca,后在大便中放射性45Ca不到7%。因此肠道在正常情况下不是排钙的主要途径,而是唯一吸收钙的器官。出现于粪便钙主要来自食物中未被吸收者。影响肠吸收钙的因素很多,食物含磷酸盐及草酸盐过多可与钙结合成不溶性盐,过多的碱可生成不溶解的钙皂,以及脂肪进量太多,胃酸缺乏,肠蠕动过快均可阻碍钙的吸收; 高乳糖及高蛋白饮食能使钙易于吸收。PTH及维生素D对钙吸收的影响前面已述,大剂量皮质类固醇可抑制钙的吸收。磷酸盐的吸收较钙为易,食物所进的磷酸盐大部分可由肠吸收,但应注意两点。其一为钙进量的影响,如果钙进量很大,且比磷为多,尤其是维生素D缺乏影响钙吸收时,则形成不易溶解的磷酸钙,随粪便排出; 如果维生素D充足,钙的吸收良好,则磷的吸收也随着增加。大量的氢氧化铝或枸橼酸铵铁在肠道与磷酸盐形成不溶解的磷酸铝或磷酸铁,也能阻碍磷的吸收。其次必须注意膳食肌醇六磷酸(植酸)及植酸钙镁的含量,因其所含的磷酸不易被肠液水解故不易吸收。维生素D虽能促进钙、磷吸收,但对植酸钙镁及肌醇六磷酸的水解无显著作用。

钙磷的排泄 在正常情况下,钙总排出量的80%和磷总排出量的20~40%出现在粪便中,虽然一般称肠道为排泄钙磷的主要途径,实际上排出的钙、磷绝大部分是食物中含量未被肠吸收者。粪便中这两种物质的含量主要反映肠粘膜对它们的吸收能力,而不能作为肠粘膜排泄功能的指标,故肾脏应被认为是排泌钙、磷的主要途径。正常人每日摄入膳食钙400~500mg时,尿钙排量变异很大,从19~216mg,平均为100mg,为总出量的20%。肾脏排钙的方式是肾小球过滤及肾小管回吸收,滤过而未被吸收者即随尿排出,在尿中排出的钙不到滤过的1%,肾小球过滤时,离子钙及复合钙均可滤过,而蛋白结合钙则不能。回吸收部位主要在近端肾小管,远端肾小管似有回吸收能力,钙离子较复合钙易于被肾小管回吸收。影响尿钙排量的因素很多,食物钙进量的增加使尿钙增多,但二者的增长不是等量的,而是入量的对数与尿钙量相关。维生素D有维持尿钙排量的趋势,因为在维生素D的生理剂量作用下,血浆钙维持在正常水平。维生素D中毒时大量尿钙出现,此时不仅血浆总钙多于正常,而且骨质产生大量的枸橼酸与钙复合,所形成的枸橼酸钙不易被肾小管吸收,故有大量的尿钙排出。当维生素D缺乏时,血浆钙下降,尿钙减低,以致消失。因甲状旁腺功能减退或其他原因引起低血钙时,尿钙亦减低或消失。甲状旁腺功能亢进时,由于血浆钙离子及复合钙均增加,故尿钙大为增加。肾脏功能对尿钙排量也有很大影响,慢性肾功能衰竭使尿钙减少,而一些肾小管疾病,如肾小管性酸中毒、范可尼综合征等因肾小管回吸收功能障碍,故尿钙增多。大剂量皮质素或其他糖皮质类固醇可增加尿钙的排出,一方面由于组织分解亢进,另一方面糖皮质类固醇抑制肾小管对钙的重吸收。速尿及利尿酸由于促进尿钠排出,可使尿钙增加达每日1000mg。磷的排泄在正常情况下,其总量的60~80%出现于尿中,肾小球滤过的磷酸盐从肾小管回吸收,未被吸收的部分随尿排出,尿磷排量一般为肾小球滤过率的10%以下,肾小管对磷的回吸收是一种主动过程,按每分钟计算,人的磷酸的肾小管转运极限(Tm)为3~6mg磷,由于磷的Tm测定比较困难,临床采取同时测定内生肌酐廓清率和磷廓清率的方法,算出两者的比率以求得磷的肾小管回吸收率,此值在正常人应在80%以上。

影响磷在尿中排出的因素有进食磷量、维生素D量、甲状旁腺功能及肾功能状态。进食磷量与尿磷排量成正比关系,在正常平衡状态下,由肠道吸收的磷几乎等于尿磷的排量,说明尿磷与食物磷的密切关系。当维生素D缺乏时不仅肠吸收磷降低,而且肾小管回吸磷率亦减少,以致血浆无机磷下降,维生素D有维持或提高肾小管回吸收磷的作用,从而减少尿磷的排量,肾功能衰竭患者的尿磷排量减低,主要因为肾小球滤过率降低的缘故。PTH增加肠对磷的吸收,PTH可以刺激1,25-(OH) 2D3的生成及抑制肾小管对磷的回吸收。肾小管回吸磷还受血清钙的影响,若给甲状旁腺功能低减病人静脉输钙,2~3天后起血钙升到正常水平,则肾小管回吸收磷显著减少,减到原有的2/3,同时血浆磷降到正常水平。大剂量钙剂及小剂量1,25-(OH)2D3也有同样作用。1,25(OH)2D3不仅直接作用于肾小管,促使磷回吸收增加,而且因其升高了血钙,间接抑制了磷的回吸收。生长激素加强肠道对磷的吸收,同时作用肾小管可以提高磷酸的Tm,增加肾小管对磷的回吸收。皮质醇对磷的回吸收有抑制作用,性激素也影响肾脏对磷的排泄。儿童有高血磷及肾保磷的特点,在青春期这种特点消失。

- 来歙是什么意思

- 来歙攻守略阳是什么意思

- 来歙的人物故事|评价|小传,来歙的事迹|史鉴是什么意思

- 来歙等与先零羌之战是什么意思

- 来死是什么意思

- 来比里亚是什么意思

- 来比锡是什么意思

- 来气是什么意思

- 来气客是什么意思

- 来水音是什么意思

- 来没里是什么意思

- 来沪旅客手册是什么意思

- 来河子是什么意思

- 来泰山石上碰驴天灵盖是什么意思

- 来派是什么意思

- 来派克是什么意思

- 来流河是什么意思

- 来济是什么意思

- 来浪是什么意思

- 来海是什么意思

- 来清去白是什么意思

- 来渐东。是什么意思

- 来游十里水云窟,偿我一生丘壑情。是什么意思

- 来源是什么意思

- 来源不断是什么意思

- 来源原则是什么意思

- 来源和意向是什么意思

- 来源地税收管辖权是什么意思

- 来源地管辖权是什么意思

- 来源格是什么意思

- 来源相同是什么意思

- 来源管辖权是什么意思

- 来源类是什么意思

- 来源说是什么意思

- 来滚是什么意思

- 来满协海尔古城是什么意思

- 来潮是什么意思

- 来火是什么意思

- 来点辣的是什么意思

- 来煞是什么意思

- 来煞了是什么意思

- 来照琼彝醉小楼。是什么意思

- 来爬是什么意思

- 来爵是什么意思

- 来爵家庭是什么意思

- 来爽堂是什么意思

- 来片儿汤是什么意思

- 来牌是什么意思

- 来牛去马是什么意思

- 来牛去马乾坤老,旧燕新鸿岁月流。是什么意思

- 来牟是什么意思

- 来犯是什么意思

- 来玄是什么意思

- 来玉是什么意思

- 来玉阁是什么意思

- 来王是什么意思

- 来瑱是什么意思

- 来瑱拒朝命案是什么意思

- 来甘是什么意思

- 来生是什么意思