都江堰

亦稱“都安堰”。古代著名水利設施。具有防洪、排灌等多種效益。位於四川灌縣西北岷江中游。因曾在都安縣境,故又名“都安堰”。宋、元以後稱“都江堰”。岷江上游山勢陡峻流急,至成都平原,流速突然減慢,夾帶之沙石沉積,淤塞河道。雨季則水勢驟漲,易成洪災;雨水不足,又成旱災。戰國初,蜀相在岷江出口處開人工河,分岷江水入沱江,以除水害。秦昭王時,蜀郡守李冰因地製宜,因勢利導,成都江堰排灌工程。工程分“都江魚嘴”、“寳瓶口”、“飛沙堰”等。“魚嘴”是石砌石埂,將岷江水流一分爲二。東稱内江,是灌溉兼通航渠道;西稱外江,是岷江正流,有排洪泄水作用。内江口稱“寳瓶口”,具有節流功用。“飛沙堰”、“平水漕”等排水工程,使進入内江之洪水漫入外江,以保灌溉安全。傳李冰還製“深淘水、低作堰”歲修原則,以及“遇彎截角、逢正抽心”治水方針。都江堰以下内、外江灌溉總面積約三百萬畝,使成都平原成爲旱澇保收的“天府之國”。晉·常璩《華陽國志·蜀志》:周滅後,秦孝文王以李冰爲蜀守。冰能知天文地理……乃壅江作堋,穿郫江、檢江、别支流雙過郡下,以行舟船。岷山多梓、柏、大竹,頹隨水流,坐致木材,功省用饒。又灌溉三郡,開稻田,於是蜀沃野千里,號爲陸海。旱則引水浸潤,雨則杜塞水門。故記曰:‘水旱從人,不知饑饉,時無荒年,天下謂之天府也。’”參閲《史記·河渠書》。歷代屢經整修,現在灌溉面積已擴至八百萬畝。

都江堰Dujiang Weir

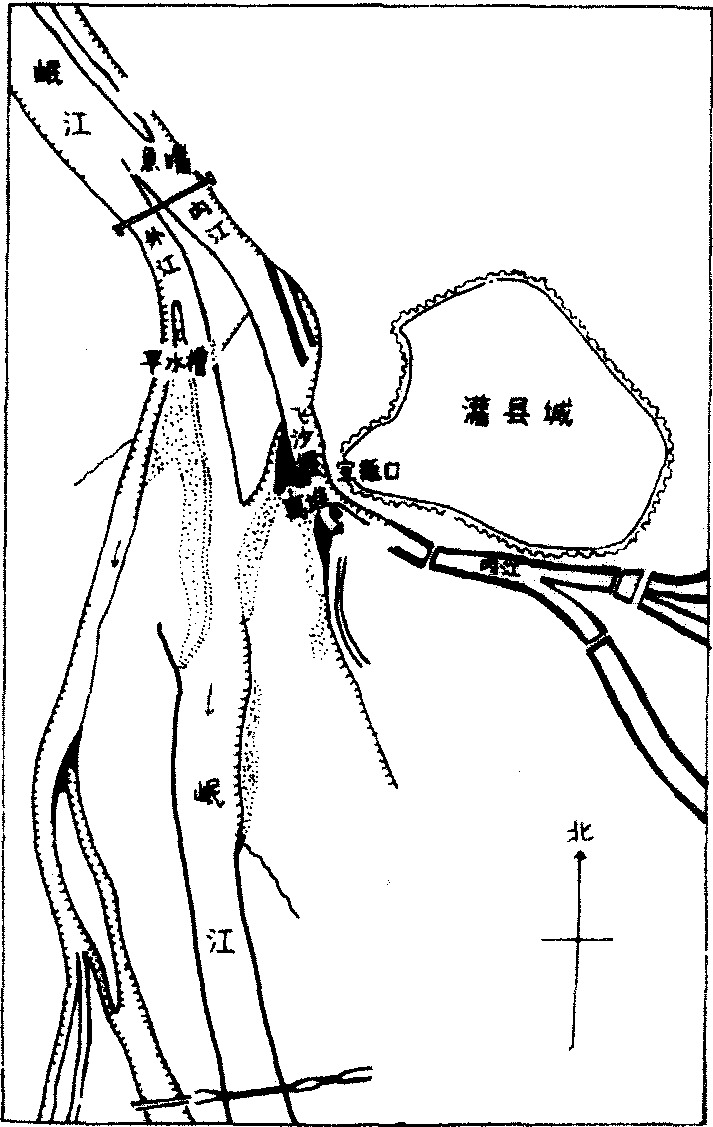

又称湔堋、湔堰、都安堰等。战国后期在四川灌县岷江上修建的大型引水工程。秦昭王五十一年(前256)李冰为蜀郡守主持兴修。这项工程主要由鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口3部分组成。鱼嘴是在岷江中修筑的分水堰,把岷江分成内外二江,外江为主流,以泄洪为主,内江为灌渠,以灌溉、航运和漂木为主。飞沙堰是内江的旁侧溢流堰,起溢洪和排沙入外江的作用。宝瓶口是开凿玉垒山而成的引水口,为控制内江流量的咽喉。都江堰以下通过一系列分堰和千万条渠道,自流灌溉成都平原300多万亩农田。历代多次治理,并总结了一套成功的治水经验。1949年以后,经过整治,灌溉面积扩大到800多万亩。

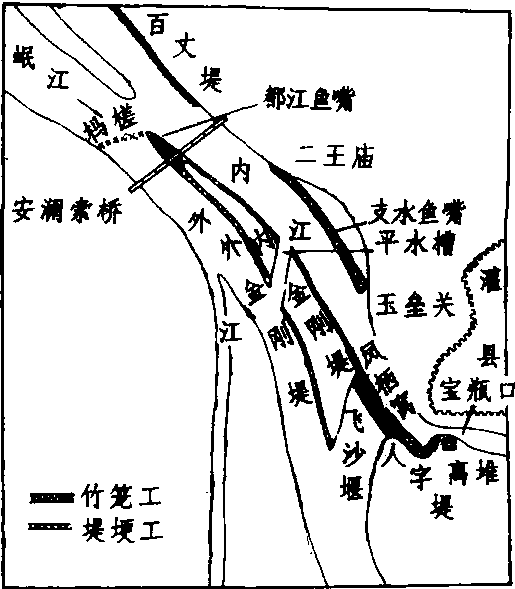

都江堰渠首工程图

都江堰

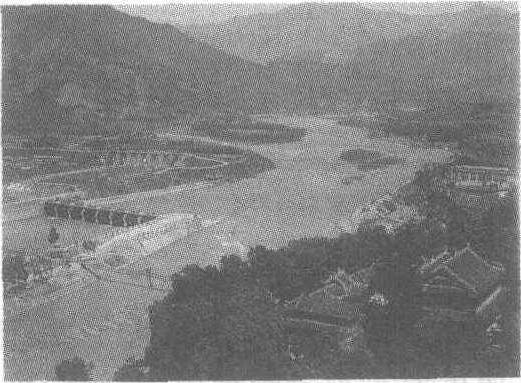

中国最悠久的著名大型水利工程,国家级风景区。在都江堰市城西1千米玉垒山下岷江干流上。岷江发源于阿坝州的岷山弓杠岭,每年洪水季节,江水横溢。为治理水患,古蜀王杜宇曾派丞相 “块玉垒以除水害”。秦昭王时期 (前3世纪中叶),蜀郡太守李冰吸取前人治水经验,确定“引水以灌田,分洪以灭灾” 的方针,兴建水利工程,当时俗称都安大堰、湔堰和金堤,唐朝时称犍尾堰,宋以后称都江堰。建成后,使成都平原形成自流灌溉,“沃野千里”,“水旱从人”,“不知饥馑,时无荒年”,“天府之国” 由此得名。都江堰引水工程,包括堰渠主体工程和灌区两大部分,主体工程主要由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三项工程组成,另外还有百丈堤、杩脚沱护岸、内外金刚堰、二王庙顺堤、人字堤等附属工程,鱼嘴修筑在岷江的江心,顶端形如鱼嘴,将岷江分为内江和外江,内江用于灌溉,外江用于排洪。飞沙堰是修建在分水堤坝中段的泄洪道,洪水期不仅排泄洪水,而且利用特殊的水流动力,把流入江中的大部分沙石排入外江。宝瓶口,高13米,长80米,宽43米,是玉垒山被凿开的内江进水口,状似瓶颈,无论洪水多大,都只能将一部分引入内江,起到控制洪水的作用。玉垒山被凿离的大石岩,称为离堆。形成完整的排洪、泄沙、引水工程体系。现代修建有外江闸、沙黑河闸、工业取水口等引水工程设施。灌区分布于成都平原和龙泉山脉以东丘陵地区。几千年来尤其是中华人民共和国成立后,四川人民对都江堰进行了多次大规模的改造利用,不断维修完善,加强管理,充分发挥了其在防洪、农业灌溉、工业用水、旅游观光等多方面的综合效益。

都江堰

四川省都江堰市境内,引岷江水灌溉成都平原的大型水利工程,是现存世界上历史最长的无坝引水水利工程。始建于公元前256~前251年(秦昭王末),秦蜀守李冰主持兴建。采取“分流守江,筑堰引水”的方法修建。都江堰由“分水鱼嘴”、“飞沙堰溢洪道”、“宝瓶口引水口”等3大工程组成。分水鱼嘴以块石筑成,将岷江水一分为二,外江流入长江,内江为人工渠,江水经宝瓶口流入灌溉区。鱼嘴长30~50 m,高8~12 m,建在江心洲顶端,把岷江分为内江和外江。枯水时,分流比为内6外4(内江流量约占60%,外江约占40%),以引水灌溉为主;洪水时,外6内4,以便泄水防洪。飞沙堰是用竹笼装卵石筑成,位于内江右岸,堰高2 m,宽150~200 m,低水位时壅水入宝瓶口,汛期堰顶溢流,特大洪水时允许冲决堰体,增大溢流量。宝瓶口是经劈山开凿而成,是调节内江流量的咽喉。宝瓶口口门宽20 m,高40 m,长80 m,能引水、灌溉、漂木,控制少进洪水,减轻内江灌区洪涝威胁。2000多年来,灌区积累了丰富的引水防沙经验。1949年以后,对都江堰工程进行了较大改建。加固了鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口三大工程;在岷江干流上修建了外江闸,全长104.4 m,共分8孔,每孔净宽12 m,当岷江100年一遇洪峰流量7700 m3/s时,泄洪流量可达4130 m3/s;在老灌区修建了50余座重要分水枢纽;改造了3万多条旧渠道;在新灌区修建了10座大中型水库、300余座小型水库,总库容达12亿 m3,都江堰灌溉面积由1949年的19.2万 hm2发展到1999年的67万 hm2以上,是中国目前灌溉面积最大的灌溉工程。

都江堰

是我国最古老的水利工程,位于四川省灌县城西、岷江中游的起点处。始建于公元前二百多年的秦昭、襄王时代,由当时的蜀郡郡守李冰父子率领众人完成。据史书载,李冰等人的治水方针和目标是:“引水以灌田,分洪以减灾”、“凿离堆,开成都两江,灌田万顷”。工程由鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口三部分组成。鱼嘴是修建在江心的分水堤坝,作用是将刚出高山峡谷的岷江急流分成外江和内江两部分,以缓解水势。飞沙堰平时把江水拦入宝瓶口灌溉农田,洪流来时又将多量的水排到外江,起着泄洪、排沙和调节水量的作用。宝瓶口是内江的引水口,起着控制进入内江水量的作用,可称天然的节制闸。这三项工程互相配合,互相制约,系统地完成排滞和灌溉的任务。都江堰为消除岷江严重的水患,发展成都平原的农业生产作出了重大的贡献。它充分表现了我国古代劳动人民的聪明睿智和才干,在我国古代水利史上留下了光辉的一页。1982年,它被国务院列为第二批全国重点文物保护单位。

都江堰

都江堰是著名的古代水利工程,位于成都平原西部的都江堰市灌县城西,距历史文化名城成都约59公里,处于岷江从山区泻入成都平原的地方。在都江堰建成以前,岷江江水常泛滥成灾。目前,灌区已达30余县市,灌溉面积现已达到7000平方公里。为全国重点文物保护单位和全国重点风景名胜区。

都江堰工程包括鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口三个主要组成部分。鱼嘴是在岷江江心修筑的分水堤坝,形似大鱼卧伏江中,它把岷江分为内江和外江,内江用于灌溉,外江用于排洪。飞沙堰是在分水堤坝中段修建的泄洪道,洪水期不仅泄洪水,还利用水漫过飞沙堰流入外江水流的漩涡作用,有效地减少了泥沙在宝瓶口前后的淤积。宝瓶口是内江的进水口,形似瓶颈。除了引水,还有控制进水流量的作用。

都江堰水利工程以独特的水利建筑艺术创造了与自然和谐共存的水利形式。它创造了成都平原的水环境,由此孕育了蜀文化繁荣发展的沃土。都江堰不但是世界上惟一具有2000多年历史,且至今尚在发挥重要作用的古代水利工程,同时它还是集政治、宗教和建筑精华于一体的珍贵文化遗产。

都江堰四周古迹众多,较著名的有二王庙、伏龙观、安澜桥、著名的中国华西亚高山珍稀濒危植物园、虹口山区大熊猫、金丝猴等珍稀动物保护区也在此境内。1982年2月国务院批准其为第二批全国重点文物保护单位。

211 都江堰

水利工程。位于四川灌县西北,岷江与沱江分流处。战国秦昭王(前256)蜀郡守李冰组织兴建。工程由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等组成。鱼嘴在江心,把泯江水分为内、外两部分,内江灌田,外江排洪。宝瓶口为江右岸玉垒山岩石中凿成的水口,能在缺水时进水,洪涝时挡水。飞沙堰能蓄水灌田,泄洪排沙。都江堰也是风景区,玉垒山上有纪念李冰父子的二王庙,离堆上有伏龙观等。

056 都江堰

战国时期秦昭王 (前306—前251)任李冰为蜀郡守,为了变岷江水害为水利,领导人民修建了这个无坝引水工程。都江堰位于今四川灌县。由于这个水利工程,因地制宜,布局合理,规划缜密,水工科学,故虽然经历了两千多年的风风雨雨,但是至今它仍然巍然屹立在成都平原之上,给人们以防洪、排灌、航运之利。都江堰这个综合性的水利枢纽工程,主要由分水鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口等工程组成。分水鱼嘴是修筑在岷江中的大堰,形同鱼嘴,由它把岷江分隔为内江和外江。飞沙堰是和内金刚堤下端衔接的内江溢洪排砂工程。宝瓶口是控制内江流量的咽喉,它具有天然节制闸的作用。

都江堰Dujiangyan

都江堰位于今四川省灌县西北的岷江中游。历史上岷江上游因流经川北山区, 水流湍急, 挟带大量泥沙, 到达灌县后, 就进入了成都平原, 水流突然变缓, 泥沙在灌县地带壅积, 河床垫高, 极易泛滥成灾。为战胜水患, 秦国蜀郡守李冰(前256—前251在任)征发民工,主持兴修了都江堰大型水利工程。他们在灌县县城附近新建一条内江河道,把流入灌县附近的岷江江水分出部分流入内江,而岷江的原河道叫外江。当洪水泛滥时, 内江的分流作用可减轻外江负担, 免除外江水域的水患; 同时, 在外江新开辟灌溉河渠, 兼具灌溉和排洪作用。内江系统也开辟许多河流渠道, 既可灌溉也可通航。在这一大型工程中, 有几项关键设施, 一是修筑 “百丈堤”。这是全部工程的起点, 目的是保护河岸, 不被上游带下来的石块冲毁。二是 “鱼嘴”工程, 这是都江堰中最重要的部分。在离百丈堤不远的岷江中心, 用大竹笼装卵石, 堆砌成鱼嘴形状的分水堤, 把浩浩荡荡的岷江一劈为二,从这里开始江水分别流入内江和外江。三是沿内江河岸的金刚堤修建“飞沙堰”,它起堤岸作用, 但并不很高, 如果内江江水超过需要而可能引起水灾时, 一部分水流可越过飞沙堰流入外江, 起到确保内江灌溉系统安全作用。四是在灌县附近的离堆地方,凿开山道,而成“宝瓶口”,内江流经宝瓶口而下,分出大小干支渠, 穿入成都平原。在治水中, 人们还总结出一些经验性格言,如“深淘滩,低作堰”。即为防止沙砾卵石充填河底, 每年利用冬春枯水季节进行淘挖。淘内江时, 截断流入内江的水, 使之全部流入外江, 然后又以同样方法淘挖外江。

都江堰

都江堰工程经历了2200多年, 经历代维修整治,灌溉面积最大时曾达300多万亩, 使成都平原成为“沃野千里”,古今闻名的“天府之国”。虽然历代不断开辟新的干支渠, 但它的基本规模和主要设施, 当时就已具备。

都江堰Dujiangyan

战国时兴修的著名水利工程。兴建于现在四川省灌县西北的岷江中游。岷江自上游流下,水流湍急,并挟带大量泥沙,至灌县后,因水势变缓,泥沙淤积,经常造成水患。秦昭王时(一说秦孝文王时),蜀郡守李冰及其子总结了前人治水的经验,先用竹笼装上卵石,在岷江中间堆筑起一道鱼嘴状分水堤埂,把岷江分为内江(郫江)、外江(检江)两支,然后再辟渠开河,将内、外江继续分流,来减轻江流之势。所辟河道兼具排洪、灌溉、航运等功能,都江堰的兴建,不仅免除了岷江的水害,还使成都大平原得到灌溉和通航之利,成了天府之国。战国以后,都江堰屡有修缮和扩建,内、外两江灌溉总面积曾达300余万亩。中华人民共和国成立后,都江堰又得到大力整治扩建,如今灌溉面积已达800余万亩。

都江堰

全国重点文物保护单位。古称湔堰,亦称都安堰、犍尾堰。位于青城山——都江堰风景名胜区北部都江堰景区,都江堰市灌口镇西玉垒山下的岷江之上,为战国秦昭王(前306—前251)时蜀郡太守李冰率众修建,是历史悠久、驰名中外的大型水利工程。其千古不淤的奥秘在于以无坝引水和自然排沙、泄洪的方法,解决了直接影响工程寿命的世界难题。主体工程由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大部分组成,采用“分流导江,筑堰引水”的科学方法,将三者有机地联系在一起。鱼嘴位于岷江中心,是人工修筑的巨大分水堤,像一条逆江而卧的鲸鱼,将岷江分为内外两江:外江泄洪排沙,内江引蓄灌溉。飞沙堰位于鱼嘴堤和宝瓶口之间,是一个宽200余米的溢洪道,洪汛期不仅排泄洪水,而且把大量的泥沙卵石排人外江。宝瓶口位于岷江东岸,是由人工开凿玉垒山而成的内江进水口,高13米,长80米,宽43米,因状似瓶颈,故称宝瓶口。玉垒山被凿离的大石崖,称为离堆,内江大量水流到此被离堆顶位形成漩流,从飞沙堰排至外江,避免了洪水过多涌进宝瓶口的弊害。1949年以来,经不断整修、扩建,都江堰灌溉面积已从288万亩扩大到1107万亩,造福农桑,收到了“引水以灌田,分洪以灭灾”的良好效益。都江堰是我国古代劳动人民智慧的结晶,又是中华民族伟大性格和意志的体现,有中国历史文化丰碑之誉。宋代范成大、明代杨慎等均有游览之作。岷江东岸玉垒山麓有纪念李冰父子的二王庙,离堆北有纪念李冰父子制服岷江孽龙的伏龙观,二王庙前岷江上有木墩竹索的安澜桥,均为重要名胜古迹。

都江堰

位于四川灌县西北的岷江上游。闻名中外的古代伟大的水利工程之一。初建工程的组织者为秦代的李冰,引岷江水进成都平原,除患兴利,灌溉农田。解放后继续整治,农田灌溉面积由400多万亩扩大到800多万亩。附近有古迹二王庙、伏龙观、安澜桥等。参见“水利”中的“都江堰”。

都江堰

见“工程技术”、“旅游学”中的“都江堰”。

都江堰

又称“金堤”、“都安堰”、“侍郎堰”。中国古代著名水利工程。在今四川灌县西北岷江中游。战国时期秦蜀郡太守李冰主持修筑。分岷江水为外江和内江:外江原为岷江正流,在下游辟有许多灌溉渠道,兼有排洪作用;内江在灌县城西南,凿玉垒山成宝瓶口,由此使水流进入成都平原,灌溉农田,2200多年来收到巨大效益。此外还有防洪、航运等作用。

都江堰

古称“都安堰”,在今四川灌县西北岷江中游。整个工程由鱼嘴分水堤、飞沙溢洪道和宝瓶引水口三部分组成。鱼嘴分水堤把岷江一分为二,外江主流排洪,内江引水灌溉。飞沙堰排洪、排沙、抬高水位调节水量。通过内江宝瓶口把水引入各条灌溉渠道。工程布置合理,建筑物适合当时当地条件,既减轻了岷江两岸的洪水灾害,又保证了200多万亩的灌区用水。工程规模宏大技术高超,为世界水利技术史罕见。如今灌区范围已扩大到27个县市,面积达853万亩。参见“旅游学”中的“都江堰”。

都江堰

位于四川省灌县岷江和沱江分流处,古名湔堰,又名都安堰。是公元前250年蜀郡守李冰父子率领当地人民修建的巨大水利工程、早已闻名中外。都江堰把岷江分成内江和外江,外江滔滔洪水,内江则灌溉农田。它由三部分即鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口组成。目的是分洪减灾,引水灌田。都江堰的灌溉面积为600万亩。现都江堰已成为一处著名的风景区。

都江堰

战国时期秦国蜀郡守李冰在成都附近岷江中游修建的综合性防洪灌溉工程。岷江上游水源旺盛,自山区转入成都平原后,流冻陡,易淤易决,常有灾害。战国时,蜀郡守李冰在前人治水的基础上访察水脉,因地制宜,因势利导,基本上完成了都江堰的排、灌水利工程。此后历代都有扩建,不断发展完善。主要设施是:在岷江江心,以竹笼卵石堆砌成鱼嘴状的分水工程,下接金钢堤,使岷江在此分为外江及内江两股。外江原系岷江正流,在下游辟有许多渠道,兼具排洪作用; 内江在都江堰市西南经凿玉垒山成宝瓶口,向下辟为走马河、蒲阳河、柏条河等支流穿入成都平原,成为灌溉兼航运的渠道。都江堰内外两江及渠道灌溉总面积规已扩大到800多万亩。

都江堰

位于四川省都江堰市(原灌县)西北岷江干流中游。古时因在都安县境内,称为都安堰。晋、北魏时称湔堰、湔堋,唐代称犍尾堰,宋、元以后始称都江堰。岷江自山区进入成都平原,流速陡减,河床易淤,河岸易决,中下游经常发生水灾。秦昭王时,蜀郡守李冰父子在前人治水的基础上,兴建了都江堰,使成都平原“沃野千里,号为陆海”、“水旱从人,不知饥馑,时无荒年”(《华阳国志·蜀志》),成为“天府之国”。工程主要设施在江心,以竹笼装卵石,堆砌成鱼嘴状的分水建筑,下接金刚堤,将岷江分为内江和外江。外江原系岷江正流,在下游辟有许多灌溉渠道,兼具排洪作用;内江在原灌县城西南凿玉垒山成宝瓶口,由此向下辟为走马河、蒲阳河及柏条河等,穿入成都平原,成为灌溉兼航运的渠道。都江堰的溢流工程有飞沙堰、平水槽、人字堤。飞沙堰在金刚堤的下端,堰长约270米。当宝瓶口水位超过一定高度时,束水通过堰顶向外江溢流。人字堤在宝瓶口右侧,上接飞沙堰,下接离堆,当宝瓶口出现更高洪水位时,洪水通过堤顶向外江溢流。都江堰附近的河底常易被沙砾卵石充填淤高,每年必须在外江、内江轮流用杩槎断流,以便进行淘挖。相传李冰制定了“深淘滩,低作堰”的岁修原则和“遇弯截角,逢正抽心”的八字治水方针。都江堰工程历代均进行过维护整修,灌溉面积不断扩大。

都江堰

在四川省都江堰市,是我国最古老的水利工程,为公元前250年前后的秦昭襄王时代的蜀郡守李冰父子所建,闻名中外。岷江汹涌,经都江堰化险为夷,变害为利,造福农桑,使川西平原成为沃野千里的天府。工程分鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三部分。鱼嘴把岷江一分为二;飞沙堰平时把江水拦入宝瓶口灌溉农田,洪水时又把多量的水排入外口;宝瓶口为内江水口,节制进水流量。为纪念李冰父子,建有二王庙(原名崇德祠),另有伏龙观,内有东汉时塑造李冰父子大型石像和唐飞龙鼎。现修建有吊篮索道791米,从城边伏龙观跨宝瓶口经玉垒关直达二王庙,可饱览雄伟工程及平原风光。因不断整修,灌溉面积从1949年17个县280万亩,扩大到目前27个县市870多万亩。每年清明举办放水节,仿古放水。1982年公布为全国重点文物保护单位。

都江堰

古称前堋、湔堋、都安堰, 唐称揵尾堰, 宋以后称都江堰。春秋战国时期在岷江中游的灌县兴建的大型水利工程。岷江的上游位于山区, 江水流到成都平原后, 挟带的泥沙随即沉积, 淤塞河道, 往往泛滥成灾。公元前六世纪中叶, 古蜀王开明“决玉垒山以除水害”, “东别为沱。”在后来的300余年中, 不断治理, 为都江堰奠定了基础。秦昭王时(前306—前251), 李冰为蜀郡守, 在总结和继承前人治理成果的基础上,率百姓建成都江堰。主要由分水鱼嘴宝瓶口和飞沙堰等建筑工程组成。分水鱼嘴是中流作堰, 把岷江一分为二, 东边是内江, 西边是外江, 是岷江的正流。内外二江都分支灌溉下游各县, 而以内江为主。宝瓶口是劈开玉垒山建成的渠首工程, 为引流灌溉并控制内江流量的咽喉。飞沙堰是溢洪和排沙的建筑。三者联合使用, 能按照灌溉、防洪的需要, 分配洪、枯水流量。整个工程设计巧妙, 安排合理, 功效显著。都江堰的兴修, 使成都平原的面貌改观。河渠可以行舟、放运木竹。渠水可以灌溉, “溉田畴之渠, 以万亿计。” 从此, “水旱从人, 不知饥馑, 时无荒年, 天下谓之天府也。” 直到今天, 这项水利工程仍在发挥着良好的效益。

都江堰

中国古代兴建的著名水利工程之一。位于四川灌县城西,岷江出口处。古时曾在都安县境内,称都安堰。宋、元以后称都江堰。战国时秦蜀郡守李冰主持修建。渠首由都江鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口三个主要工程组成。都江鱼嘴把江水分成内外两江。外江是主流,用以泄洪,也可灌溉; 内江经开凿的宝瓶口进入成都平原,用以灌溉。1949年以前,可灌田300万亩,现已扩大到800多万亩。

都江堰du jiang yan

Dujiang Weirs in Sichuan Province

都江堰

Dujiangyan(a 2000-year-old irrigation project)

都江堰

中国古代著名水利工程之一。位于四川都江堰市城西北岷江上。发源于岷山的岷江在都江堰市西自山区进入成都平原后,流速陡降,易淤易决,造成水害灾害。战国初期,古蜀国杜宇王以开明为相,决玉垒山,分岷江水流入沱江以除水害。秦昭王后期(前276—前251),蜀郡守李冰父子在前人治水的基础上,因地制宜,因势利导,基本上完成了这一防洪、灌溉以及航运的综合水利工程。渠首工程古称湔堋、湔堰、都安堰。唐代更名犍尾堰,北宋又名侍郎堰,南宋始用今名。历代曾多次进行维修与完善,逐渐形成现今规模。主要设施是在岷江江心以竹笼装卵石,堆砌成鱼嘴,称都江鱼嘴,可使岷江水流在此一分为二。东边的叫内江。在都江堰市城西南凿玉垒山成宝瓶口,具有节制水流之功能,内江水由此进入成都平原,可灌田三百万亩。西边的叫外江,是岷江的正流,在下游辟有许多灌溉渠道,兼具排洪作用。为确保内江灌区的安全,还修建了排水入外江的平水漕、飞沙堰等工程。另还有不少遗存,主要有: 离堆。在宝瓶口南,为李冰凿开宝瓶口后形成的孤丘,西北至东南长92米,西南至东北宽66米,高10米,上有专祀李冰的伏龙观。1974年3月3日出土的东汉李冰石像高2.9米,肩宽0.96米,厚0.46米,竖立在前殿中。二王庙,位于内江东岸,古为望帝祠,南齐建武四年(497)改祀李冰,称崇德庙,清初更名为二王庙。庙内“观澜亭”石壁嵌有反映前人整治河道、引水、防洪、排砂和维修等丰富经验的石刻多幅,如“深淘滩、低价堰”的岁修原则以及“遇弯截角,逢正抽心”的八字治水方针。其他遗存还有风栖窝、斗犀台、安澜索桥、玉垒关等。

都江堰

我国古代著名水利建筑工程。位于四川省灌县城西。秦昭襄王时(前250年前后)蜀郡太守李冰征发劳役所筑。堰侧有二王庙,河上有索桥,此外尚有离堆、玉垒关、斗犀台等建筑。近年内在其附近出土了汉代所刻李冰父子石像。全国重点文物保护单位。(参考图142)

- 定定心心是什么意思

- 定定然然是什么意思

- 定定神是什么意思

- 定定臒是什么意思

- 定实是什么意思

- 定审理赔是什么意思

- 定客是什么意思

- 定害是什么意思

- 定容是什么意思

- 定寿是什么意思

- 定局是什么意思

- 定局子是什么意思

- 定局宿主是什么意思

- 定居是什么意思

- 定居在某处的家庭或有单独户口的人是什么意思

- 定居性鱼类是什么意思

- 定居点是什么意思

- 定居状位是什么意思

- 定居生活是什么意思

- 定居畜群是什么意思

- 定居种是什么意思

- 定居证明书是什么意思

- 定居鱼类是什么意思

- 定山是什么意思

- 定山先生集是什么意思

- 定山堂是什么意思

- 定山堂古文小品是什么意思

- 定山堂文集是什么意思

- 定山堂诗余是什么意思

- 定山堂诗集是什么意思

- 定山堂遗书是什么意思

- 定山堂集是什么意思

- 定山居士是什么意思

- 定山集是什么意思

- 定岗是什么意思

- 定岩是什么意思

- 定峰是什么意思

- 定峰乐府是什么意思

- 定峰诗钞是什么意思

- 定崩四物汤是什么意思

- 定川是什么意思

- 定川学派是什么意思

- 定川寨之战是什么意思

- 定川砦之战是什么意思

- 定州是什么意思

- 定州、丰州之战是什么意思

- 定州丁零是什么意思

- 定州中山府安喜县是什么意思

- 定州市是什么意思

- 定州市开元寺塔是什么意思

- 定州市文物旅游局是什么意思

- 定州市(南城区街道)是什么意思

- 定州开元寺塔是什么意思

- 定州瓷是什么意思

- 定州直隶州是什么意思

- 定州稻田是什么意思

- 定巢词是什么意思

- 定工定产是什么意思

- 定差是什么意思

- 定差幂线是什么意思