郑国渠

(节自 《河渠书》)

韩闻秦之好兴事,欲罢之,毋令东伐。乃使水工郑国间说秦,令凿泾水,自中山西邸瓠口为渠①,并北山,东注洛,三百余里,欲以溉田。中作而觉,秦欲杀郑国。郑国曰: “始臣为间,然渠成,亦秦之利也。”秦以为然,卒使就渠。渠就,用注填阏之水,溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟②。于是关中为沃野,无凶年。秦以富强卒并诸侯,因命曰郑国渠。

【译文】 韩国听说秦国喜欢兴风作浪 (对邻国兴兵),便打算使秦国力疲惫,不使他向东来征伐韩国,便派遣水利专家郑国游说秦国,叫秦国开凿泾水,从中山西起一直到瓠口,开一条河渠,沿着北山向东注入洛水,长三百多里,可用河渠之水灌溉田地。秦国在凿渠工程到一半的时候,觉察到这是中了韩国的计谋,于是想杀死郑国。郑国说: “我当初是间谍,但是渠凿成后,也是对你们秦国有利的。” 秦国认为郑国的话不错,于是,命令继续凿渠。渠修成后,用渠中积蓄的水,灌溉盐碱地四万多顷,每亩收成有一钟。于是,关中的田地都成为了肥沃之地,没有灾害之年。秦国从此富强起来,最后并吞了那些诸侯国。因此,秦国将此渠命名为郑国渠。

【鉴赏】 《郑国渠》节自 《史记·河渠书》,叙述韩国水利专家郑国去秦国建议、指导修渠,灌溉关中四万多顷盐碱地之事。

郑国去秦,本意是让秦国耗费人力、财力去修渠,使其疲惫,以免秦国兴风作浪,东伐韩国。河渠修了一半之后,秦国发现中了韩国之计,便想杀掉郑国。郑国泰然自若,既承认自己是韩国间谍,又指出 “渠成,亦秦之利”。后来,秦国得渠之利,使关中成为沃野,无凶年,最终以富强之兵并吞诸侯,一统天下。文章着重写出了郑国基于国家安全的勇敢和机智。一是受命到虎狼之秦,可谓凶多吉少,没有一点爱国之心和勇敢精神,是很难从命的; 二是当秦发现“中计” 欲杀他时,能沉着机智地进行辨说,从而脱离险境。同时,也表现了秦国的宽容大度,既未杀郑国,且在秦地受益兼并诸侯后,还将渠命名为郑国渠。

全文语言简洁,在短短的一百三十余字中,事件却经过了入秦——说秦——修渠——欲停修——复修——渠就——命名郑国渠六层转折,叙述却有序而不乱,可谓简约之致。

郑国渠

古關中平原人工灌溉渠。秦王政十年(公元前237年)水工鄭國開鑿,故名。至唐,與白渠趨於混合,現已湮廢。自中山西瓠口(今陝西涇陽)引涇水東流,經富平、蒲城入洛水。渠長三百餘里,灌田四萬多頃。以渠水含淤泥,壓鹽衝碱,使土壤改良。《史記·河渠書》:“於是關中成沃野,無凶年,秦以富强,因并諸侯。”參閲《太平寰宇記·耀州雲陽縣》。

郑国渠

战国时期关中地区由韩国水工郑国主持修筑的灌溉渠。公元前246年,韩为缓解秦对三晋地区的攻势,疲秦民力,使水工郑国入秦,说秦王政修筑灌溉渠,为政采纳。该渠自中山开凿泾水,西至瓠口(今陕西泾阳),依北山东引注入洛水,全长三百余里,公元前237年竣工。渠成以后,溉田四万余顷,亩收一钟,关中成为沃野,秦国愈益富强。

郑国渠

见“郑国”。

郑国渠

古代关中平原人工灌溉渠道。秦王政十年(前237),采纳韩国水利家郑国建议开凿。自中山西瓠口(今泾阳)引泾水东流,至今三原北会合浊水,利用浊水及石川河水道,再引流东经今富平、蒲城之南,注入洛水。渠长300多里,灌溉面积4万余顷(合280万亩),关中即成沃野。唐时郑、白二渠趋于混合,主要发展白渠,郑国渠遂渐堙废。

郑国渠

战国时关中渠名。《史记·河渠书》:“韩闻秦之好兴事,欲罢之,毋令东伐,乃使水工郑国间说秦,令凿泾水自中山西邸瓠口(在今陕西泾阳县境)为渠,并北山东注洛,三百余里,欲以溉田。中作而觉,秦欲杀郑国。郑国曰: ‘始臣为间,然渠成亦秦之利也……’ 秦以为然,卒使就渠。渠成而用注填阏之水,溉舄卤之地四万余顷,收皆亩一锺。于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯,因名曰郑国渠。”至唐代逐渐湮废。

057 郑国渠

是战国末年秦国采纳韩国水工郑国的建议,引泾水开渠灌溉渭北地区的大型水利工程。这条渠道长达300余里,是中国古代最长的人工灌溉渠道。它可溉田四万余顷。建成这条渠道以后,使关中地区成为沃野,“秦以富强,卒并诸侯”,在秦统一六国的斗争中起了重要作用。关中地区多“泽卤之地”,土质多碱性,在郑国渠建成后,用挟带大量淤泥的渠水灌溉,起到淤灌压碱和培肥土壤的作用。郑国渠在供水输水,渠首选择,渠系布置等方面,都有发明创造,是中华民族聪明才智的结晶。

郑国渠Zhengguoqu

前246年(秦王政元年)秦王采纳韩国人郑国的建议, 并由郑国主持兴修的大型灌溉渠, 它西引泾水东注洛水, 长达300余里。泾河从陕西北部群山中冲出,流至礼泉就进入关中平原。平原东西数百里, 南北数十里。平原地形特点是西北略高, 东南略低。郑国渠充分利用这一有利地形, 在礼泉县东北的谷口开始修干渠, 使干渠沿北面山脚向东伸展, 很自然地把干渠分布在灌溉区最高地带, 不仅最大限度地控制灌溉面积, 而且形成了全部自流灌溉系统, 可灌田四万余顷。郑国渠开凿以来, 由于泥沙淤积, 干渠首部逐渐填高, 水流不能入渠, 历代以来在谷口地方不断改变河水入渠处, 但谷口以下的干渠渠道始终不变。

郑国渠

见“地理”中的“郑国渠”。

郑国渠

中国古代关中平原著名的水利工程。秦始皇采用韩国水工郑国建议开凿的渠道,故名。西自中山西瓠口(今陕西泾阳西北)引泾水东流,经今三原北穿浊水和石川河,再东经今富平、蒲城二县南注入洛水。全长300余里,使沿渠两岸40000余顷(相当今280万亩)土地得到灌溉,成为膏腴之地,增强了秦国的经济力量。唐代以后逐渐堙废。

郑国渠zhenɡɡuoqu

渠首在泾阳县西北王桥镇船头村。《史记·河渠书》:“始皇帝元年(前246),作郑国渠。”“而韩闻秦之好兴事,欲罢之,毋令东伐,乃使水工郑国间说秦,令凿泾水自仲山西邸瓠口为渠,并北山东注洛三百余里……渠就,用注填阏之水,溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一锺。于是关中为沃野,无凶年……因命曰郑国渠。”四万余顷约合今280万亩,一锺合今102公斤。

郑国渠

秦时在关中修建的一条最大的水利灌溉工程。秦王政十年(公元前237年), 韩国派水工郑国来到秦国,劝秦王在关中修建一条水利渠道,企图使秦人疲惫, 以阻止其对韩国的入侵。破土动工后不久,秦发觉了韩国的阴谋,秦王遂下令逮捕了郑国。郑国对秦王说: “我虽然为执行疲秦之计,主持兴建这条水利工程, 但这条渠道修成以后, 不是会对秦国带来灌溉田地的好处吗?”秦王认为郑国说得有理,遂赦免了他,并命他继续领导修建这条渠道。最后,这项巨大的水利工程终于竣工了。它自仲山西瓠口(今陕西礼泉东北惠民桥西)引泾水东流,至今三原北会合浊水, 利用浊水和石川河水道,再引流经今富平、蒲城之南,注入洛水,全长三百多里,“溉泽卤之地,四万余顷”(灌溉面积约等于现在280万亩),亩收一钟(六斛四斗),起到了改良盐碱地、施肥(水中含有大量腐植质)和灌水一举三得的好处,从而有力地促进了关中农业的发展,增强了秦国的经济实力。人们为了纪念领导修渠的水工郑国,就把这条水渠叫做“郑国渠”。今陕西泾阳县王桥镇木梳湾村西南的泾河东岸,地面还有古渠一道,可能就是当年郑国渠总干渠的一段。

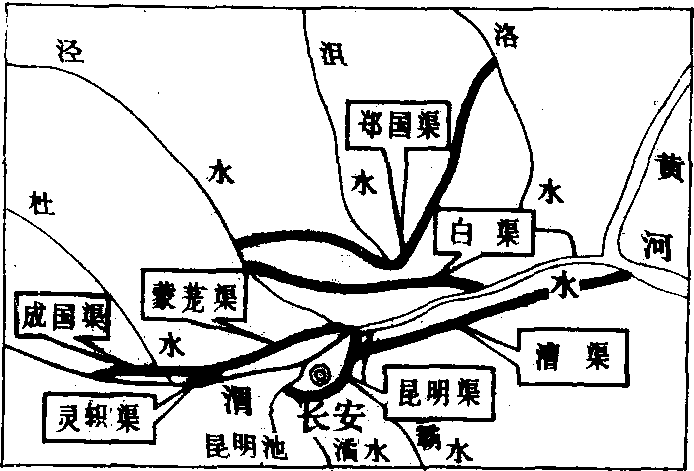

西汉关中水利图

郑国渠

战国末年秦国在关中地区开凿的大型灌溉渠道。当时关中地区雨量稀少、旱灾频繁、农业常年歉收。前246年,秦始皇任命韩国水利工程家郑国主建这一工程。该渠从今天陕西礼泉县东起,引泾水东流,到三原县北同浊水及石川沙水道汇合,再引流经富平县和蒲城县以南,然后注入洛水。干渠全长约130公里。该渠的建成,降低了土壤的盐碱,增加了土壤的肥力。同时也因其干渠开在高处,故能最大限度地扩大控制灌溉区域,形成自流灌溉系统,自此以后,关中地区200万亩的农田灌溉有了保证,成为繁荣富饶之地。

郑国渠

战国晚期秦国在关中平原北部开凿的灌溉渠道工程。关中平原雨量稀少, 土壤盐碱化, 严重危害农作物生长。时值战国末年, 秦灭六国的政治形势正在形成, 统治者也有发展生产增强国力的愿望。此时韩国惧秦兵东进, 派水工郑国说秦国修建水利工程, 意欲疲秦。秦王政元年(前246),秦国采纳郑国建议,凿泾水修渠,施工十余年,始告完成,因名郑国渠。渠首起自今泾阳县西北的仲山,干渠向东横穿冶峪水、清峪水,尔后汇纳浊峪水,其下利用一段浊峪水的河道。再东横穿漆沮水,此后循沮水分支河道,经富平县南,东北注入洛水。全渠长三百余里,流经今泾阳、三原、高陵、富平、蒲城、白水等县。《史记·河渠书》: “渠就,用注填阏之水,溉泽卤之地四万余倾,收皆亩一钟。于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。”

郑国渠

秦代著名水利工程之一。秦王政元年(前246),韩国为了缓兵,派水工郑国来秦国修渠。建议从泾水的中山(泾阳县西北70里)开渠,东通洛水。秦王政即命郑国负责这一工程,积10年乃成。渠起于陕西泾阳县王桥乡船头村,经之原县、高陵县、临潼县、渭南县、蒲城县、大荔县等县,长300余里,溉田千万多顷(合今280多万亩)。渠成后,每亩地可产粮一锺(约300斤)。“于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯”(《史记·河渠书》)。郑国渠在汉代仍然沿用,并从郑国渠引泾入渭,称白渠,或郑白渠。直至唐末才堙废。1986年以后,考古工作者在郑国渠渠首发现了郑国渠的拦河大坝。它东起泾河东岸的尖咀,西迄河西岸的弯里王村,东西长2 300多米,底宽100多米,顶宽10至20米,距地面残高5米多。坝身由沙土、黑红土和细砾混合堆成,结构紧密。在大坝中段发现有五角形陶质水道及秦代筒瓦片的堆积。大坝以北,有大型蓄水库,为秦代所建。在坝址及水库区还发现有秦至宋、元、明、清的古渠古坝,集中地展示了中国古代水利灌溉工程的沿革过程。

- 哈喇哈斯爾是什么意思

- 哈喇噶阿阇是什么意思

- 哈喇塔勒是什么意思

- 哈喇塔拉是什么意思

- 哈喇奇塔岱是什么意思

- 哈喇契丹是什么意思

- 哈喇婁是什么意思

- 哈喇子是什么意思

- 哈喇孩卫是什么意思

- 哈喇察卫是什么意思

- 哈喇巴勒图是什么意思

- 哈喇帖魄是什么意思

- 哈喇忽剌是什么意思

- 哈喇木兰河是什么意思

- 哈喇木提是什么意思

- 哈喇汗是什么意思

- 哈喇汗朝是什么意思

- 哈喇池是什么意思

- 哈喇沁是什么意思

- 哈喇沙尔是什么意思

- 哈喇火州是什么意思

- 哈喇火者是什么意思

- 哈喇皮是什么意思

- 哈喇真是什么意思

- 哈喇章是什么意思

- 哈喇罕是什么意思

- 哈喇裕勒衮是什么意思

- 哈喇都伯是什么意思

- 哈喇都官伯克是什么意思

- 哈喇都管伯克是什么意思

- 哈喇里是什么意思

- 哈喇阔勒是什么意思

- 哈喇魯是什么意思

- 哈喇魯特是什么意思

- 哈喇鲁是什么意思

- 哈喉是什么意思

- 哈嗤是什么意思

- 哈嗤草是什么意思

- 哈嗲是什么意思

- 哈嘎是什么意思

- 哈嘘是什么意思

- 哈嘴是什么意思

- 哈噈是什么意思

- 哈嚏是什么意思

- 哈因沟岩画是什么意思

- 哈国兴是什么意思

- 哈国桢是什么意思

- 哈图山是什么意思

- 哈图布呼镇是什么意思

- 哈图斯是什么意思

- 哈图萨是什么意思

- 哈图萨斯是什么意思

- 哈图萨斯人是什么意思

- 哈图金矿是什么意思

- 哈土岗子遗址是什么意思

- 哈坦是什么意思

- 哈坨是什么意思

- 哈基哈瓜纳之战是什么意思

- 哈塔伊是什么意思

- 哈塔克舞(巴基斯坦)是什么意思