邺城

北宋时邺城称临漳县,即今河北省临漳县。春秋时为齐邑,桓公置邺城。晋避司马业(愍帝)名讳,改为临漳。

邺城

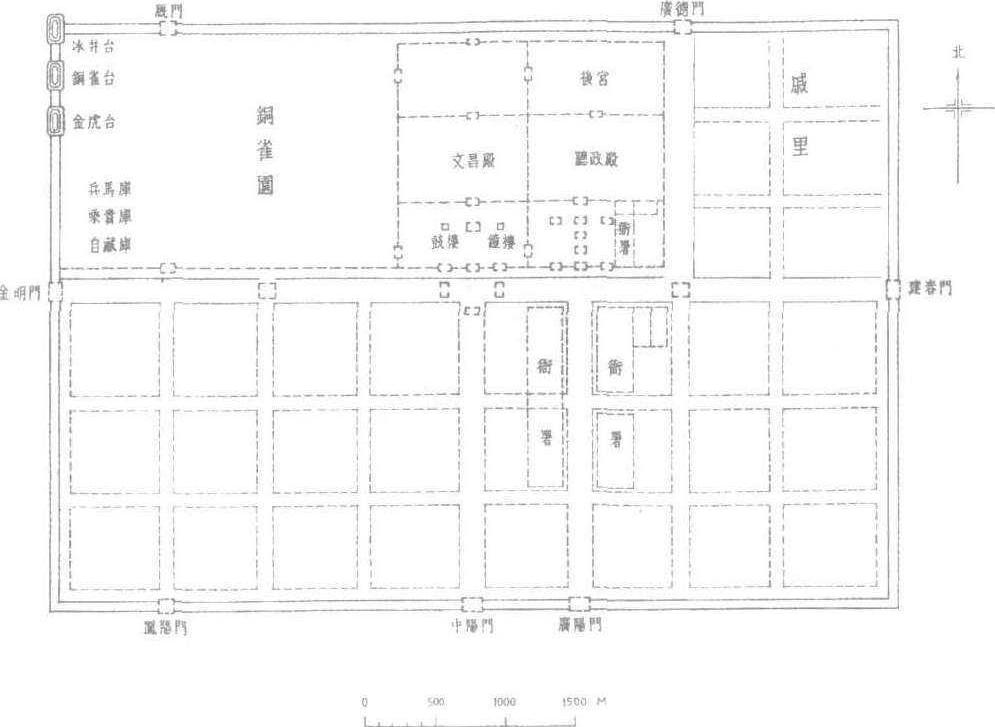

十六国时期后赵、冉魏、前燕及北朝东魏、北齐都城。在今河北临漳县西南邺镇。战国秦汉时期于此置邺县。三国时曹操称魏王,治于此,筑邺北城。黄初元年 (220年),曹丕称帝,以洛阳为都,邺为五都之一。晋以后为魏郡治所。晋咸和九年(334年)后赵石虎迁都于邺。至晋永和五年(349年) 冉闵取而代之,称魏国,仍以邺为都。后二年,前燕慕容俊灭之,并于晋升平元年 (357年) 迁都于邺,至晋太和五年 (370年)为前秦苻坚所灭。其均沿用邺北城。后东魏天平元年(534年)又迁都于邺。次年筑邺南城。北齐取代东魏,亦以邺为都。至北周建德六年 (577年),攻下邺城,北齐亡。北周大象二年(580年),杨坚攻下邺城,下令焚毁宫室、迁移居民,遂沦为废墟。后设灵芝县。唐时改称邺县。宋时废县为镇。居史书记载,邺北城东西长七里、南北长五里、设城门七座、南垣东为广阳门、中为永阳门 (一称中阳门)、西为凤阳门,西垣为金明门 (一称白门),北垣西为厩门、东为广德门,东垣为建春门。城内北部为宫殿区,正中建有文昌殿;东为官署,建有听政殿。南部为居民区。在文昌殿前正对端门与南垣中门(永阳门)之间连以南北向大道,首次运用中轴线布局。邺南城接邺北城,东西长六里,南北长八里六十步,除北垣即邺北城南垣之东阳门、永阳门、凤阳门三门而外,又设城门十一座,西垣北为纳义门、次北为乾门、次南为西华门、南为上秋门,南垣西为厚载门、中为朱明门、东为启夏门,东垣南为仁寿门、次南为中阳门、次北为上春门、北为昭德门。城内北部中为宫殿区,建有太极殿;南部为居民区,划分为里坊,设西市、东市。邺南城建成后,邺北城仍被利用不废。今于其地尚存金虎台、铜雀台及部分城垣遗迹。

邺城

遗址位于今河北归漳县西南漳水之滨,东汉建安十八年(公元213年)魏王曹操所建。邺城东西长7里,南北宽5里,有郭城和宫城内外二重城垣。郭城有七座城门,东西各一座; 北面二座; 南面三座。东西干道以南为一般居住区,以北正中是宫城,宫城以东集中了宫殿、宫署和王室及贵族居住区,以西是禁苑——铜雀园,园西北凭借城墙加高筑成铜雀、金虎、冰井三台,平时供游览和检阅城外军事演习之用,战时为城防要塞。城东门外是对外交往的建安驿(迎宾馆)和商业集散地。城西门外有大片皇家苑囿和操练水军的水面。漳河水自铜雀三台下流入宫禁地区,一部分水分流至坊里区,自东门附近流出城外,整个城市严格规整地划分用地区域,不同于汉长安闾里相杂的松散布局,最早把城市南北轴线上的主干道正对宫门和城门,在以后的都城规划中被广为运用。

邺城

邺城

中国七大古都之一。在今河北临漳县西南邺镇。地处太行山东麓冲积扇平原,漳河临城横卧,气候温和,物产丰富。从春秋时期齐桓公始建,至北周大象二年(580)被毁。邺城在中国历史上存在1200多年,曾多次营建和破坏。汉末丧乱,邺城为袁绍割据北方基地,统辖冀、青、幽、并四州。建安九年(204),曹操破袁绍部,进据重建之,成为曹氏政权争雄天下、扫灭蜀吴主要政治经济军事基地和文化中心,辖10郡。曹丕称帝定都洛阳,以邺为北都。十六国时期,又先后为羯族石氏后赵、汉人冉闵冉魏、鲜卑慕容氏前燕、拓跋鲜卑东魏、鲜卑化汉人高氏北齐的国都。邺五为都城近百年,历经变迁,其城市布局格式奠定了中国城市建设的基础,对后代的长安、洛阳,甚至北京均产生深远影响。古建筑颇多,据不完全统计,邺北城有大型建筑40座,邺南城33座、堂、殿、楼、阁、台、廊、苑、玄,应有尽有,建筑宏伟壮观。邺西北隅的三台(铜雀、金凤、冰井)是邺建筑的标志。其中铜雀台高12丈,台上建楼5层,高15丈,计27丈,有15尺高铜雀于楼顶,其南北的金凤台、冰井台皆高8丈,三台以复道楼阁相衔接,台上均有屋室殿宇百余间。邺北城中羯族石虎所修的太武殿,基高2.8丈,东西70余步,南北65步,以金为柱、银为槛、珠作帘、玉作壁。邺南城建筑较北城更豪华富丽,太极殿前正门阊阖门、昭阳殿东西长廊都为后代皇城城楼建筑及离宫别园中的歌台水榭所模仿采用。

邺城

即战国至北周大象二年(580年)邺县县城。在今河北临漳县西南邺镇。

- 飛射是什么意思

- 飛干格是什么意思

- 飛廉是什么意思

- 飛廉觀是什么意思

- 飛廉館是什么意思

- 飛揚是什么意思

- 飛散是什么意思

- 飛文是什么意思

- 飛旐是什么意思

- 飛旗是什么意思

- 飛昂是什么意思

- 飛星是什么意思

- 飛景是什么意思

- 飛書是什么意思

- 飛札是什么意思

- 飛来峰造像是什么意思

- 飛枊是什么意思

- 飛梁是什么意思

- 飛條是什么意思

- 飛梭是什么意思

- 飛梯是什么意思

- 飛榮是什么意思

- 飛榱是什么意思

- 飛樓是什么意思

- 飛檐是什么意思

- 飛江是什么意思

- 飛泉是什么意思

- 飛溜是什么意思

- 飛瀑是什么意思

- 飛瀨是什么意思

- 飛火槌是什么意思

- 飛火筒是什么意思

- 飛火鎗是什么意思

- 飛灰是什么意思

- 飛炬是什么意思

- 飛燕是什么意思

- 飛狮六出石榴花銀盒是什么意思

- 飛獸之神是什么意思

- 飛甍是什么意思

- 飛生是什么意思

- 飛生蟲是什么意思

- 飛生鳥是什么意思

- 飛生鼠是什么意思

- 飛白是什么意思

- 飛白録是什么意思

- 飛矰是什么意思

- 飛石是什么意思

- 飛礞砲是什么意思

- 飛禽走獸是什么意思

- 飛穰是什么意思

- 飛空擊賊震天雷炮是什么意思

- 飛空砂筒是什么意思

- 飛章是什么意思

- 飛簷是什么意思

- 飛精是什么意思

- 飛絙是什么意思

- 飛綃是什么意思

- 飛縠是什么意思

- 飛罕是什么意思

- 飛羽是什么意思