造血系统毒理学

造血系统毒理学研究化学物对造血系统的毒作用及其机理,为防治中毒性血液病提供理论依据。

造血系统包括血液、骨髓、脾、淋巴结以及全身各处的淋巴-网状内皮(单核-巨噬细胞系统)组织。造血器官的基本组织为网状结缔组织,由网状内皮细胞、网状纤维和胶状基质组成。造血器官中的干细胞可分化、增殖、发育成熟为各种血细胞。在正常情况下,只有成熟的血细胞才进入血液循环。造血器官内的淋巴细胞、单核-巨噬细胞又能摄取和识别进入人体的抗原,分别产生细胞免疫和体液免疫。

由于化学物在人体内的吸收、分布、交换、排泄等过程均依靠血液输送,血液与化学物经常处于密切接触中;又由于造血系统各发育阶段的血细胞对化学物质具有高度敏感性。所以,化学物很容易对造血系统和各系列血细胞产生不同类型和不同程度的损害。

化学物所引起血细胞病理改变的作用机理大多尚未充分阐明,大致可分为直接毒作用、免疫反应异常和特异反应性(包括原因不明的特异体质和遗传性酶缺陷)三类。直接毒作用一般与接触剂量有关,且所有接触者均可能发生,例如苯肼、胂、皂苷等可直接损害红细胞膜并引起溶血。免疫反应与化学物已知的毒性无关,小剂量也可引起严重反应,但通常只有少数或个别接触者发病,一般均有接触史和致敏过程(常超过7天),例如乙酰苯胺、甲基多巴等可引起自身免疫性溶血。特异性反应也与化学物已知的毒性无关,只有个别具有特异体质或遗传性酶缺陷者发病,且往往在第一次接触时就出现,例如伯氨喹啉可使先天性葡糖-6-磷酸脱氢酶 (G6PD)缺乏症患者发生溶血。

根据对造血系统的毒作用部位和临床表现,中毒性血液病可分为三类:

❶血细胞生成异常,包括粒细胞缺乏症、再生障碍性贫血、巨幼红细胞性贫血、铁粒幼细胞性贫血、血细胞增多症、白血病等;

❷血红蛋白异常和溶血,包括溶血性贫血、高铁血红蛋白血症、硫血红蛋白血症、赫恩小体溶血性贫血、碳氧血红蛋白血症等;

❸出血性疾病,包括血小板减少症、血小板功能障碍、抗凝药物引起的出血等。

一种化学物可以引起不同的血液学改变,例如氯丙嗪主要引起粒细胞缺乏症,也可引起再生障碍性贫血;保泰松可引起粒细胞缺乏症、血小板减少症、再生障碍性贫血。此种情况大多由于个体差异或剂量不同所致。另外,一种化学物也可能以不同机理引起同一种血液学改变。例如非那西丁可使G6PD缺乏者发生溶血,可能是特异性反应,也可由其直接毒作用所致。

白细胞减少症和粒细胞缺乏症 粒细胞缺乏症系指周围循环血中中性粒细胞明显减少(粒细胞<1000/mm3)以至缺如;在早期或程度较轻时 (白细胞<4000/mm3),称为白(粒)细胞减少症。引起这类反应的药物和工业毒物很多,常见有抗癌药、磺胺类、抗生素、抗疟药、解热镇痛药以及苯、二硝基酚等,而以氯霉素和苯引起的最为多见。

本症的发病机理尚未充分阐明。一般可分为免疫反应和细胞毒性反应两种类型。前者系化学物与体内蛋白质或粒细胞结合后,具有抗原性,导致周围血液中粒细胞被自身抗体所破坏。后者系化学物干扰DNA的合成而抑制了粒细胞的增殖。由免疫反应引起时,多呈急性过程,如氨基比林可使已致敏者的粒细胞在6~10小时内迅速减少。细胞毒性反应引起的常呈慢性过程,如接触苯数月至数年后才发生白细胞减少。白细胞减少者通常可无特殊症状或仅有全身乏力等一般性不适。粒细胞缺乏症患者常突发高热,出现坏死性咽峡炎以至全身败血症,预后严重。

再生障碍性贫血 化学物可直接抑制造血干细胞的增殖或严重损伤骨髓内微循环,导致再生障碍性贫血。骨髓造血组织(红骨髓)和周围血液中各种血细胞均显著减少,造血功能处于衰竭状态。但有时血细胞显著减少而骨髓造血细胞呈现灶性增生,表现为贫血、出血倾向以及不规则的感染性发热等。可能引起再生障碍性贫血的化学物主要的有抗癌药、氯霉素、砷制剂、抗癫痫药、解热镇痛药以及苯、三硝基甲苯、三硝基酚、四氯化碳、六六六等。

化学物引起再生障碍性贫血的发病机理尚未充分了解。现知氯霉素的硝基苯基团可损害幼红细胞的线粒体,抑制铁与原卟啉相互作用,干扰血红素合成和红细胞的生成,还可直接损害干细胞。苯的代谢产物环氧化苯、酚、邻苯二酚和醌醇等(尤其是后二种物质),可抑制核酸生成和细胞有丝分裂,对增殖活跃的造血干细胞可有明显损害。

化学物引起的单纯红细胞再生障碍相对少见,可能由于自身免疫反应所产生的自身抗体,抑制了红细胞生成素或定向干细胞。有关的药物有氯霉素、磺胺、苯妥英钠、氨基比林、保泰松等。生产性毒物尚未见报道。表现为严重贫血,网织红细胞显著减少,骨髓中几乎无幼红细胞。本症有自限性,如能去除病因,一般可自愈。

巨幼红细胞性贫血 本症系由于叶酸缺乏所致。维生素B12缺乏时也可导致叶酸代谢障碍。叶酸是DNA合成过程中的重要辅酶,缺乏时影响胸腺嘧啶脱氧核苷酸的形成,但对胞浆内RNA合成的影响不大,故RNA/DNA比值增高;最后引起核分裂受阻,生成巨幼红细胞,并在周围血液内出现巨红细胞。

有关的化学物有叶酸拮抗物,如氨甲喋呤等抗癌药;干扰叶酸代谢的物质,如乙胺嘧啶、苯妥英钠(长期服用并伴有营养不良时)、砷(慢性中毒时)等。此外影响维生素B12在小肠内吸收的物质如对氨水杨酸钠、秋水仙碱、苯乙双胍等,也能引起巨幼红细胞性贫血。

铁粒幼细胞性贫血 本症系由于血红素合成障碍和铁利用不良所致,其特点为幼红细胞有环形铁粒及无效性红细胞生成,血清铁增高,总铁结合力中度减低,红细胞内游离原卟啉增高,但红细胞寿命正常或稍缩短。本症可由氯霉素、抗结核药(异烟肼、环丝氨酸等)、抗肿瘤药(硫唑嘌呤等)引起。严重酒精中毒和慢性铅中毒也常引起这种贫血。

抗结核药和慢性酒精中毒可使吡哆醇 (维生素B6)不易转化为磷酸-5-吡哆醛;铅则可干扰卟啉代谢,铁在幼红细胞线粒体内沉积,导致血红素合成受阻。

血细胞增多症 铅、汞、樟脑、氯酸钾、吡啶、焦棓酚、松节油及苯的衍生物中毒时,偶可引起白细胞增多症。当化学物引起严重溶血或过敏反应,以及一氧化碳和汞急性中毒时,均可能导致类白血病反应。引起过敏反应的化学物,以及硫酸铜、樟脑、毛果芸香碱和苯均可能产生嗜酸粒细胞增多症。

红细胞增多症可由慢性缺氧或一些导致变性血红蛋白的化合物慢性作用时引起,如长期接触一氧化碳,或大量吸烟者。此外,汞、钴、锰、砷、煤焦油衍生物等偶可引起本症。

白血病 苯是引起白血病的化学物之一。苯接触者的白血病发病率明显高于一般居民或对照组工人。我国自七十年代以来曾报告苯的职业接触引起白血病十多例,国外已报告的近300例。以急性白血病居多。常继全血细胞减少或再生障碍性贫血之后发病,与骨髓细胞染色体畸变率之间未发现有关联。因缺乏合适的动物模型,对苯致白血病的机理尚未能作深入的实验研究。

溶血性贫血 化学物引起溶血性贫血的机理可分为直接毒作用、特异反应性和免疫反应。一些工业毒物可改变红细胞膜的结构或干扰红细胞的糖代谢过程,导致红细胞能量代谢紊乱。当红细胞内储备的能量耗竭时即可发生溶血。砷化氢急性中毒时,由于红细胞膜对阳离子的主动通透性发生改变而致溶血。有些氧化剂类毒物可破坏血红蛋白,形成赫恩小体;或者由于产生的大量过氧化氢,超过磷酸戊糖旁路的还原能力,使还原型谷胱甘肽显著减少而导致溶血。

化学物作用于具有遗传性缺陷的红细胞时,易引起高铁血红蛋白血症,并可引起特应性溶血性贫血。有些药物,如非那西丁、阿司匹林、伯氨喹啉、氯喹、磺胺、苯肼、二巯丙醇、氯霉素等,可使G6PD缺乏者发生溶血。

有些化学物可通过免疫机理对某些人引起溶血性贫血:

❶半抗原型,如青霉素的降解产物可牢固地结合在红细胞膜上,并引起相应抗体(IgG)的产生。当附着在膜上的抗原与抗青霉素抗体直接作用时,红细胞溶解。

❷免疫复合体型,如福锑、奎宁、奎尼丁、头孢菌素、非那西丁等,可作为半抗原在体内与蛋白质载体结合,产生相应抗体(IgM)。抗原-抗体复合在补体作用下非特异性地吸附在红细胞膜上而引起溶血。溶血后,此种免疫复合物就与红细胞分离,并连续不断地吸附在其他红细胞上,使溶血持续地发生。

❸自身抗体型,如甲基多巴可使红细胞膜上蛋白质具有抗原性,从而激发抗红细胞的自身抗体。化学物还可能作用于抗体形成器官,使免疫细胞发生获得性基因突变,产生抗红细胞抗体。因此,这些抗体并不与化学物或其代谢物起反应。

化学物引起的免疫性溶血多属轻度或中度,其中以非那西丁引起的较常见。

高铁血红蛋白血症 当血红蛋白中二价铁氧化为三价铁时,称为高铁血红蛋白(MHb)。三价铁离子在碱性液中与羟基结合,在酸性液中与氯或其他阴离子结合,因而失去与氧、二氧化碳、一氧化碳结合的能力。正常人血中也不断有MHb形成,但其含量一般仅占血红蛋白总量的0.4%,并且较为恒定。这是由于红细胞内有一系列酶促和非酶促的MHb还原系统以及抗氧化作用与之保持平衡的缘故。酶促还原系统是主要的,占全部还原能力的70%以上。

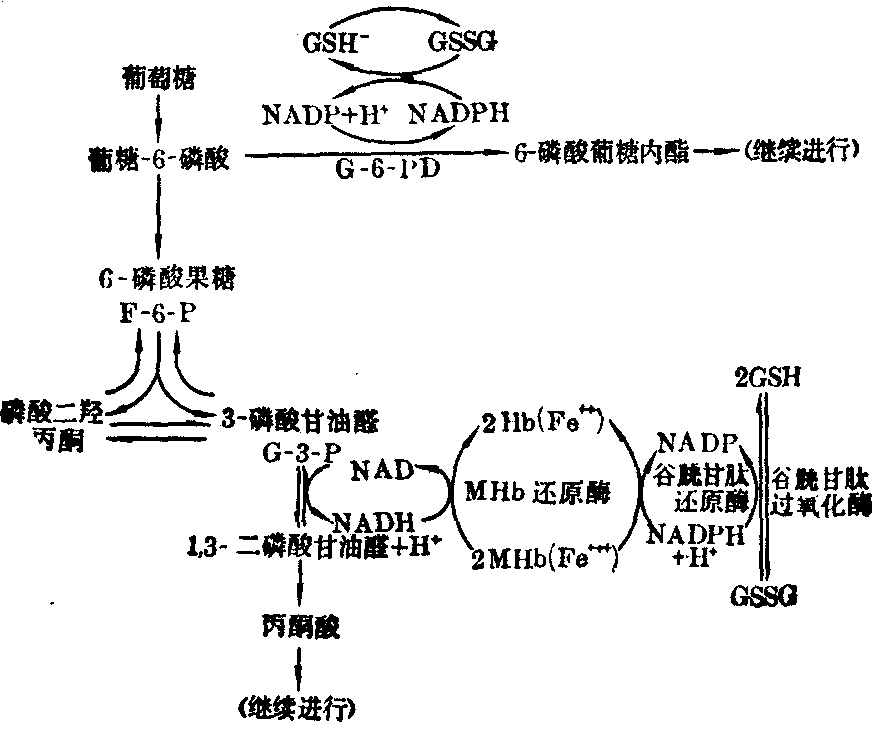

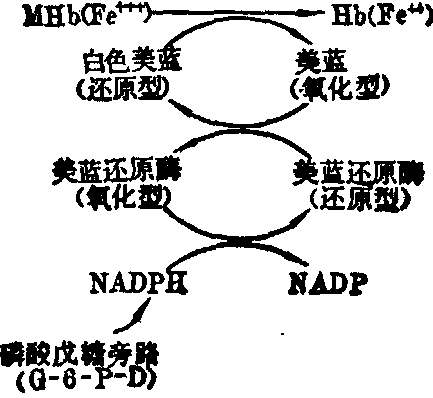

酶促还原系统中,又以红细胞无氧糖酵解过程中产生的还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH;DPNH; 辅酶Ⅰ)为辅酶的NADH-MHb还原酶(黄递酶)作用最大。其次为磷酸戊糖旁路中的还原作用。旁路中有G 6PD,它将葡糖-6-磷酸脱下的氢传递给烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP;TPN;辅酶Ⅱ),生成还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH;TPNH),使NADPH-MHb还原酶起作用。但此还原作用不占主要地位,因红细胞中的糖仅10%由此途径分解(见下图)。当应用亚甲蓝治疗高铁血红蛋白血症时,这一还原作用可被亚甲蓝所提供的外源性电子载体所激活(见下图)。

糖酵解与MHb还原过程NAD: 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸

磷酸戊糖旁路还原MHb的潜在作用

非酶促的MHb还原系统主要有抗坏血酸和还原型谷胱甘肽(GSH),它们可直接还原MHb。

此外,红细胞膜的GSH对维持红细胞的完整性起重要作用。当氧化剂作用于红细胞时可产生过氧化氢,GSH在谷胱甘肽过氧化酶催化下与H2O2反应,生成水和氧化型谷胱甘肽(GSSG),于是保护了红细胞膜。这是红细胞抗氧化作用的机理。

当多量氧化剂或MHb形成剂进入体内并超过上述代偿功能时,则大量的MHb不能被还原而出现高铁血红蛋白血症。如红细胞具有遗传性G6PD缺陷时,则更易形成高铁血红蛋白血症和溶血。引起高铁血红蛋白血症的化学物很多,可分为直接氧化剂和间接氧化剂两类。前者大多为药物,如亚硝酸戊酯、亚硝酸钠、硝酸甘油、次硝酸铋、硝酸铵、硝酸银、苯醌等。后者主要为苯的氨基和硝基化合物(参见“芳香族氨基和硝基化合物”)、非那西丁、苯佐卡因、毛果芸香碱、磺胺类药物等。当血中MHb达40%时,可发生缺氧和紫绀。人类高铁血红蛋白血症的致死浓度尚不清楚,估计可能在70%以上。MHb本身不会增加自发性溶血的程度,不会使红细胞渗透脆性或机械脆性增加,也不致使红细胞的生存期缩短。但是氧化剂毒物对红细胞的直接作用,常可导致红细胞膜或细胞内酶系统发生不可逆的改变而导致溶血。

硫血红蛋白血症 血红蛋白与硫相结合形成稳定的硫血红蛋白。正常人血红蛋白中约含硫血红蛋白0~2%。接触三硝基甲苯、乙酰苯胺、杀菌剂代森锌等可引起硫血红蛋白血症。硫血红蛋白血症一旦形成,就不可逆转,直至红细胞死亡。临床表现主要是缺氧、紫绀,但一般不致危及生命。

赫恩小体溶血性贫血 赫恩小体为1~2μm大小的折光颗粒,圆形或椭圆形,多分布在红细胞膜边缘上,也有在胞浆内的,可以是单个或多个的。芳香族氨基或硝基化合物,如苯胺、硝基苯、二硝基苯、磺胺类、大剂量非那西丁,以及酚类、亚硫酸盐、氯酸盐、砷化氢、羟胺、钴、氢化锑等可使红细胞产生赫恩小体。能引起高铁血红蛋白血症的化学物大多也能同时产生赫恩小体; 也有只能形成高铁血红蛋白的,如亚硝酸钠等;也有只能产生赫恩小体的,如萘、砷化氢、某些偶氮染料等。赫恩小体是红细胞内变性血红蛋白的沉淀物,它与红细胞膜紧密接触,改变了膜的结构和功能,从而加速了红细胞在脾内的破坏。往往在一次接触多量毒物后第3~4天,赫恩小体的形成达到最高峰(30~50%)。

碳氧血红蛋白血症 一氧化碳与血红蛋白结合成可逆性的碳氧血红蛋白,当血中碳氧血红蛋白含量达到30%时可出现明显中毒症状,超过50%时则发生昏迷、抽搐等严重症状(参见“一氧化碳”)。

血小板减少症 化学物引起的血小板减少症,表现为自发性皮肤、粘膜及内脏出血。一般血小板少于5万/mm3时易出血,少于2万/mm3时严重出血。化学性血小板减少症可能是直接毒作用或免疫反应所致。

直接毒作用如抗肿瘤药、抗癫痫药、苯、砷、碘化钾、金制剂等对骨髓有抑制作用,从而引起血小板减少;氯噻嗪类、酒精及乙烯雌酚等特异性地作用于巨核细胞系列,对敏感者可抑制巨核细胞生成,也有可能直接破坏循环中血小板。

免疫反应引起的血小板减少症也可能有不同作用方式。化学物与血浆蛋白结合成为全抗原,经形成化学物-抗体复合物而作用于血小板; 或者化学物与血小板蛋白质结合成为抗原,使抗体特异性地作用于化学物-血小板复合物。产生这类免疫作用的药物有奎尼丁、阿司匹林、头孢菌素、氯噻嗪、保泰松、甲基多巴、眠尔通、奎宁、磺胺等。

血小板功能障碍性疾病 化学物可作用于血小板的不同部位而引起各种功能性障碍,例如右旋糖酐可被血小板膜外海绵样层吸附而影响血小板释放二磷酸腺苷的作用和粘附功能。阿司匹林也能抑制血小板释放二磷酸腺苷及其聚集功能。咖啡因、氨茶碱等甲基黄嘌呤类利尿剂可使血小板内环磷酸腺苷增多而抑制血小板聚集。血小板功能障碍性出血,一般以粘膜和/或皮下轻度或中度出血为多见。

双香豆素类抗凝药物和杀鼠药“敌鼠”的化学结构均与维生素K类似,由于同维生素K的竞争性作用,抑制了体内凝血酶原和凝血因子Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的合成,引起出血。出血倾向有个体差异,取决于体内维生素K贮存量、小肠吸收量、该药和白蛋白结合的程度以及肝脏的解毒能力等。

- 喔啊声是什么意思

- 喔喔是什么意思

- 喔喔叫声(公鸡)是什么意思

- 喔喽是什么意思

- 喔嗬是什么意思

- 喔嘘呐喊是什么意思

- 喔嘤嚓是什么意思

- 喔嘴是什么意思

- 喔奶是什么意思

- 喔尔得勒是什么意思

- 喔崩鸦是什么意思

- 喔开是什么意思

- 喔扒时是什么意思

- 喔求苦恼是什么意思

- 喔物是什么意思

- 喔答是什么意思

- 喔运是什么意思

- 喔音哇是什么意思

- 喕是什么意思

- 喖是什么意思

- 喗是什么意思

- 喘是什么意思

- 喘

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 喘

是什么意思

是什么意思 - 喘”。是什么意思

- 喘不上气是什么意思

- 喘不出是什么意思

- 喘不得卧是什么意思

- 喘不过气来是什么意思

- 喘乏是什么意思

- 喘乐宁(舒喘宁)是什么意思

- 喘了是什么意思

- 喘促是什么意思

- 喘促不得卧是什么意思

- 喘促不得平卧是什么意思

- 喘促浮肿方是什么意思

- 喘促逆气导引法是什么意思

- 喘冒是什么意思

- 喘口气是什么意思

- 喘吁吁是什么意思

- 喘吁吁喘呼呼是什么意思

- 喘吓是什么意思

- 喘呀是什么意思

- 喘呜是什么意思

- 喘呼是什么意思

- 喘呼呼是什么意思

- 喘咔是什么意思

- 喘咳是什么意思

- 喘咳嗽血方是什么意思

- 喘咳宁是什么意思

- 喘咳痰多是什么意思

- 喘咳胸满是什么意思

- 喘喘是什么意思

- 喘喙是什么意思

- 喘喝是什么意思

- 喘嗽是什么意思

- 喘嗽失音方是什么意思

- 喘嗽面浮方是什么意思

- 喘嗽齁䶎方是什么意思

- 喘嘘是什么意思