迈克耳孙干涉仪maikeersun gansheyi

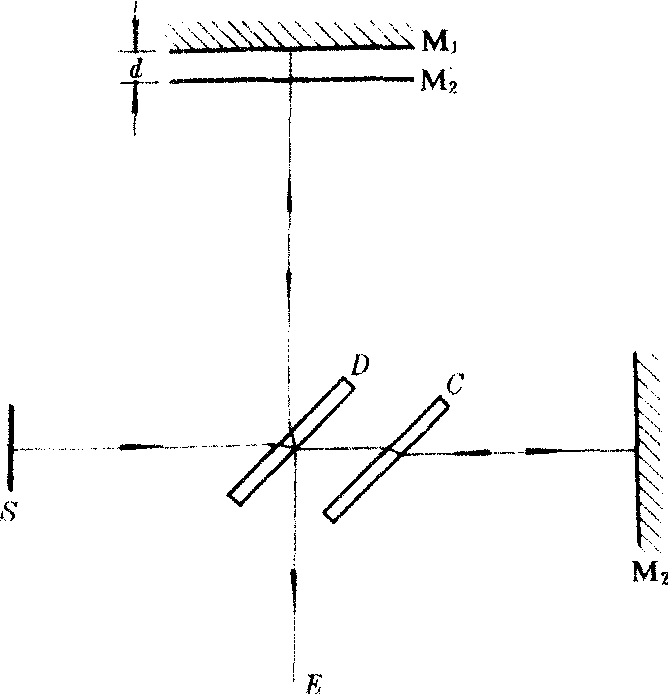

一种精密的双光束分振幅干涉仪。1881年,美国物理学家迈克耳孙所设计,并于同年在波茨坦天体物理观象台的地下室里用它进行了以太风的第一次观察实验。1887年,迈克耳孙和莫雷一起,用改进后的干涉仪做了著名的迈克耳孙-莫雷实验。当时所用的干涉仪设计精巧,在仪器中光经过8次反射,光路长达11米,仪器的光学部分安装在很重的大石板上,石板浮在水银面上,可绕中心轴自由转动。迈克耳孙干涉仪的原理如图所示。M1和M2是两块平面镜,安装在互相垂直的两臂(位置与图中光线相同)上,M2固定不动,M1可沿臂的方向来回移动。D和C是两块折射率和厚度完全相同的平行平面板,D安装在两臂的相交处,与两臂的交角均为45°,它的背面镀有半反射膜,称作分光板;C安装在通往M2的臂上,称作补偿板。扩展光源S发出的光,被D分成振幅近似相等的反射光和透射光。反射光被M1反射,再从D透射,向着E处传播;透射光被M2反射,再被D反射,也射向E处。在E处可用肉眼观察到两束光的干涉条纹,如在E处放置物镜,条纹将呈现在它的后焦面上。反射光前后通过D三次,而透射光只通过D一次,但通过C二次,所以两束光通过板的光程相等,C板起补偿板中光程的作用。若M′2′是M2通过分光板D上半反射膜反射所成的虚象,那么,从光程上看,光从M2的反射就相当于是从M2′上反射。所以,可认为这种干涉是以M1和M2为界面的空气薄膜干涉。当光入射到M1或M2上的入射角为i,M1和M2′之间的距离为d,则到达E的两束光的光程差为2dcosi+W′,式中W′为附加光程差,与光在半反射膜上的反射有关。如果M2与M1严格垂直,即M2′与M1严格平行,可观察到等倾干涉,干涉条纹定域在无穷远,是明暗相间的同心圆环。在d增大(或减小)时,可观察到条纹向外(内)移动,每增大(或减小)λ/2,(λ为光的波长),从环的中心冒出(或消失) 一个条纹。如果M2与M1不完全垂直,M2′和M1之间构成楔形空气薄膜,d足够小时,可观察到等厚干涉。在d改变时,可观察到条纹的移动。此时,如用白光作光源,且调节到M2′与M1以小角度相交,那么交线处呈明条纹(设W′=0),而两边对称分布着彩色条纹。

迈克耳孙用这种干涉仪做过许多著名实验。其中迈克耳孙-莫雷实验否定了以太的存在,是爱因斯坦创立狭义相对论的实验基础之一。1892年,迈克耳孙首先用这种干涉仪系统地研究光谱线的精细结构。1895年,他还用这种干涉仪测定了保存在巴黎的国际标准米尺的长度,精度达到光的波长。实验中采用当时单色性最好的红镉线,在温度为15℃,标准大气压下的干燥空气中,测得1米=1553 163.5倍红色镉光的波长。因为光的波长是物质的基本属性之一,所以这种测量就把长度的标准从实物基准改为自然基准,是计量工作的跃变。1960年10月在法国巴黎召开的第11次国际计量大会上,规定以Kr86(氪)的橙色波长的1650763.73倍作为标准米的长度。1907年,迈克耳孙因“精密光学仪器和用这些光学仪器进行光谱学的基本量度”而获得诺贝尔物理学奖。迈克耳孙干涉仪设计精巧,具有光源、两个反射面、接收器这四者分居空间四方的特点,很便于在光路中安插其它器件,从而进行各种精密计量。

- 充备是什么意思

- 充多猥多是什么意思

- 充夥是什么意思

- 充大个是什么意思

- 充大个儿是什么意思

- 充大人灯是什么意思

- 充大头是什么意思

- 充大头儿蒜是什么意思

- 充大头鬼是什么意思

- 充大尾巴鹰是什么意思

- 充大把式是什么意思

- 充大料豆儿是什么意思

- 充大牲口是什么意思

- 充大瓣儿蒜是什么意思

- 充大瓣蒜是什么意思

- 充大耳朵驴是什么意思

- 充大肚佛是什么意思

- 充天塞地是什么意思

- 充头子是什么意思

- 充好汉是什么意思

- 充媛是什么意思

- 充孔明是什么意思

- 充孬是什么意思

- 充孬种是什么意思

- 充安老人是什么意思

- 充安阁是什么意思

- 充宗是什么意思

- 充实是什么意思

- 充实之为美是什么意思

- 充实之谓美是什么意思

- 充实之谓美,充实而有光辉之谓大。是什么意思

- 充实存货是什么意思

- 充实斋是什么意思

- 充实生活是什么意思

- 充实的样子是什么意思

- 充实,充足是什么意思

- 充容是什么意思

- 充射堂是什么意思

- 充尖脑壳是什么意思

- 充尖脑売是什么意思

- 充屈是什么意思

- 充屋盈栋是什么意思

- 充屌能是什么意思

- 充州是什么意思

- 充州蛮是什么意思

- 充帏是什么意思

- 充干是什么意思

- 充广是什么意思

- 充庭是什么意思

- 充庭兰玉是什么意思

- 充庭车是什么意思

- 充当是什么意思

- 充当中人,从中说合是什么意思

- 充当文书之职是什么意思

- 充当漂亮鸟是什么意思

- 充当,充任是什么意思

- 充役是什么意思

- 充得过是什么意思

- 充悦是什么意思

- 充房是什么意思