过敏反应hypersensitive reaction

植物受病原物侵染后,侵染点周围局部组织或细胞快速坏死的现象。主要发生在抗病品种或非寄主植物上。过敏反应中组织和细胞坏死的过程通常伴随着寄主合成植物保卫素和病菌生长受抑制。真菌、细菌、病毒和线虫等植物病原都能引起过敏反应。

类型和特征 在不同类型病原物引起的过敏反应中,植物和病原物的关系有不同特点。

真菌引起的过敏反应 主要发生在抗病品种和不亲和小种的互作中,1902年美国瓦尔达(H. M.Ward)首先在研究雀麦和Puccinia dispersa的相互关系中发现过敏反应现象。1915年美国斯塔克曼(E.C.Stakman)正式把过敏反应这一名词引入植物病理学文献中,他指定,过敏反应是植物受病原菌侵染后在不同器官上形成的小范围坏死,因而对活体营养和死体营养的寄主物产生有效的抑制作用。

与互作类型的关系 通常认为过敏反应只发生在不亲和互作关系中,特殊情况下也有例外。在马铃薯晚疫病、小麦锈病和菜豆锈病中,感病品种接种亲和小种后,以化学、高温或重寄生细菌来阻止真菌的生长,结果诱发出过敏反应,而且与抗病品种——不亲和小种互作一样也产生植物保卫素(图1)。

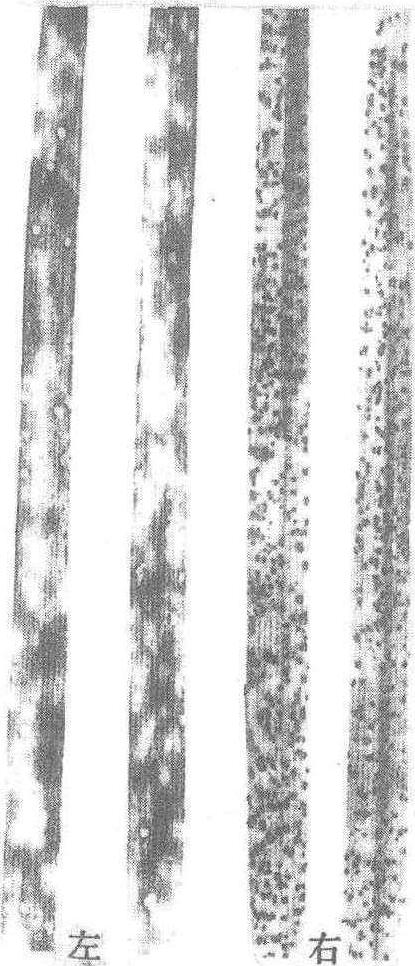

图1 小麦叶片对叶锈病菌(Pucciniarecondita f. sp.tritici)的抗病和感病反应

右 叶为感病症状;左 叶为抗病的过敏反应

(引自R.N.Goodman 1986)

组织坏死与真菌被抑制的关系 通常认为细胞迅速坏死是过敏反应的重要特征,甚至认为没有坏死就没有过敏反应。但是,1976年美国希思(M.C.Heath)从观察了锈菌在寄主和非寄主植物上的过敏反应后,认为组织坏死不一定是过敏反应的必然结果。在不同组合锈病的超微结构研究中发现,有些病例组织虽不坏死,但锈菌生长仍然被抑制。因此,他建议将这一现象看成是没有细胞坏死的高度过敏性,或者是与过敏反应无关的特殊抗病类型。在小麦秆锈病、马铃薯晚疫病和莴苣霜霉病等不亲和组合中都是植物细胞死亡在先,病菌死亡在后。但在燕麦冠锈病中的过敏反应,是先看到病菌吸器的损伤,然后细胞才死亡。

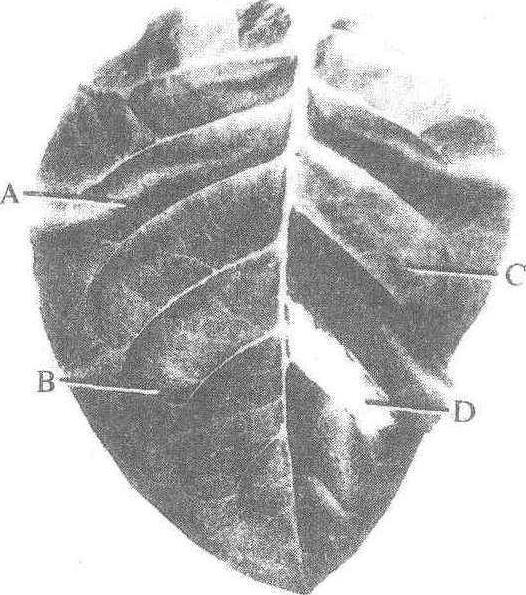

细菌引起的过敏反应多在非寄主植物中发现,也发生于抗病品种与不亲和小种的组合中。1964年美国克莱门特(Z.Klement)首先发现植物病原细菌在非寄主植物烟草叶片上引起局部细胞迅速崩溃的现象。与一般病理学组织坏死的主要区别是产生速度快,坏死组织颜色浅。一般反应进程是9小时内细胞坏死,18小时后叶片白化和干枯(图2)。

细菌的毒性 在过敏反应中细菌的毒性相当于最毒的生物毒素肉毒杆菌(Clostridium botulinum)A型毒素。1976年美国戈德曼(R.N.Goodman)通过分析电镜照片和计算发现一个寄主细胞只要与一个细菌接触就可以发生过敏性坏死。通常建议使用的接种浓度(>5×106个细胞/毫升)是过量的,所以出现大面积组织坏死。不亲和细菌引起细胞死亡的速度要比亲和细菌快4~5倍。

细胞接触的作用 1977年美国塞卡 拉 (L. Sequeira)首先观察到青枯假单胞细菌无致病力菌株在烟草叶片中被薄膜包围和浓稠颗粒状物质固定的现象。1979年美国斯蒂尔(R.E.Stell)将细菌与植物细胞壁接触确定为细菌病害中发生过敏反应的必要步骤。1972年美国戈德曼(R.N.Goodman)则提出将接种的烟草叶片在空气中平衡后使细菌与寄主细胞壁接触,再分别进行保湿和暴露处理。结果保湿处理的不发生组织崩溃,细菌数上升至2×108个/毫升的水平; 暴露的叶片及时坏死,细菌数上升后又下降。这说明细菌与寄主细胞接触未必是诱发过敏反应的决定因子。

图2 由豌豆假单胞(P.pisi)引起的烟草叶片过敏反应

A.B.C.D分别表示接种菌液浓度为5×101,5×102,5×103和5×104(引自J.B.Turner 1974)

组织坏死与细菌受抑制的关系 克莱门特比较了烟草对不亲和细菌、亲和细菌和腐生细菌的反应及接种后细菌的繁殖,结果不亲和细菌9小时引起过敏反应,24小时细菌停止生长; 亲和细菌5天内细菌数量均呈上升趋势,直至症状发生后细菌数才下降; 腐生细菌不引起任何症状,接种后的细菌数量也维持不变。从时间顺序看,不亲和细菌引起的过敏反应和随之发生的细菌受抑制存在因果关系。后果发现两者是独立的过程,在接种后1.5~2小时用链霉素先杀死细菌,过敏反应照样发生; 接种前预先注射白蛋白阻止烟草细胞坏死,细菌抑制也照常发生。因此,在不亲和寄主中随过敏反应而发生的组织坏死,仅与不亲和性(或者抗病性)有关,而与细菌受抑制无关。

病毒引起的过敏反应 植物对病毒病的反应有多种类型,过敏反应是植物抗病毒特性的一种表现(见表)。

特征 典型的过敏反应是接种后形成局部坏死斑。病毒被局限于侵染点及其邻近细胞,不再系统扩散。有些病毒仅表现局部褪绿如黄瓜花叶病毒(CMV)侵染某些瓜类作物时。还有一些是局部坏死和系统侵染同时发生的,如烟草环斑病毒(TRSV)和马铃薯X病毒(PXV)侵染普通烟白蒲芹品种。

寄主对病毒侵染的反应

| 反 应 | 症 状 | 病毒增殖 | |

| 抗病性 | +++ | +++ | |

| 抗病性 | 免疫 | - | - |

| 轻度感病 | ± | ± | |

| 耐病 | ± | ++ | |

| 过敏反应 | +++* | + | |

* 反映感病毒细胞发生严重坏死

(引自Ragetl,1967)

枯斑形成的条件 枯斑形成需要表皮存在。除去表皮的烟草叶肉细胞接种烟草花叶病毒时没有枯斑发生。

枯斑对病毒增殖的影响 尽管枯斑发生是细胞坏死的结果,但细胞坏死与病毒局部化之间并无一定联系。病毒增殖还受其他细胞因子和生化因子的影响。

机制 过敏反应有细胞学和生理学基础并受遗传调控。

细胞学变化 包括细胞膜、细胞质和细胞器发生的变化。

膜损坏 是不同类型过敏反应的共同特征,膜损坏导致细胞解体和细胞物质包括酶的混乱,从而打破组织代谢的完整性。

细胞器变化 根据对烟花叶病毒诱发心叶烟产生枯斑反应的细胞学进程的电镜观察,最先是淀粉粒增大,周围出现乳白色大液泡,然后是细胞质内含物由胞壁向液泡运动,质膜开始破裂。同时叶绿体膜破坏,片层结构被大液泡挤压成不规则状,直至完全变性。线粒体在22~44小时之间有所增加,60小时开始丧失光泽并出现解体,78小时后基本消失。在细胞变性的最后阶段,内含物常挤到细胞的一端,大部分细胞器丧失。完全崩溃的细胞小而不透明、紧缩为一团。由于细胞壁折毁,相互脱离而细胞间产生很大的空隙。

细胞质颗粒化 真菌、细菌、病毒引起的过敏反应中均有发生。

生理变化 已发现过敏反应进程伴随呼吸、氧化还原状态和蛋白质合成的变化,同时与组织衰老有关。

呼吸变化 是不亲和寄主—病原物互作的共同生理特征,通常表现为增强,但增强的幅度在不同病害中有差别。呼吸增加可以提供过敏反应中酚类物质、甾醇和植物保卫素积累所需的能量和碳单位。

氧化还原状态变化 死体营养真菌所引起的过敏反应中,氧化酶活性有增加组织坏死速度的作用,还原酶活性有减慢坏死速度的作用。组织坏死与细胞中还原性化合物如抗坏血酸水平下降有关。还原性物质在水稻胡麻斑病和小麦锈病中直接抑制坏死的发生。在活体营养型真菌中如小麦锈病用乙烯诱导过氧化物酶活性增加,坏死反应并不因此增强。

过敏反应中新蛋白质的合成 用蛋白质合成抑制剂灭瘟素S进行的研究证明,过敏反应与蛋白质合成密切相关。

与组织衰老的关系 组织衰老有加速坏死过程的作用。

遗传背景 过敏反应作为植物抗病性的一种表现,受到寄主植物和病原物基因型调控。

寄主基因型 寄主植物的抗病与感病反应决定于它的基因型,其中有些抗病基因决定过敏反应。在植物病毒病害中,过敏反应有时是单个基因控制的,如心叶烟的N基因控制对TMV的过敏反应。有些烟草受TMV侵染后产生过敏反应是株系专化。烟草品种对多数TMV是系统侵染的,但品种Havana 425则一般产生枯斑。相反带有N′基因的白蒲芹烟草对大多数TMV株系是系统侵染的,但flavum株系则激发其产生过敏反应。豇豆和番茄对CMV的反应也有类似关系。在具有基因—基因关系的许多真菌病害中具有抗病基因的品种对相应的非亲和性小种的反应通常表现为过敏反应。如含Sr6基因的小麦品种对秆锈菌C10和C33的反应,以及含Pm2的小麦品种对相应的白粉病菌小种的反应。细菌病害的过敏反应,多数资料来源于非寄主植物对植物病原细菌的反应。在寄主与病原细菌互作中,抗病性多数是没有过敏反应的抗病性。

病原物的基因型 决定与寄主有关基因的特异性互作。在病毒中有编码外壳蛋白的基因,在真菌和细菌中有无毒基因,在细菌中还有hrp基因。hrp基因是一种过敏反应与致病性基因连锁的基因。

意义 植物病理学家把过敏反应作为抗病性的重要标志。其依据是: ❶实践中一些抗病品种对病原物侵染的反应是过敏性坏死;

❷在理论上认为抗病品种的过敏性坏死阻止了病菌的进一步扩展。

近年来研究发现,有些病害的抗病性与过敏反应并没有联系,病菌生长的抑制也不一定需要过敏反应的发生。希思认为在锈病中有些品种虽无过敏反应,但病菌仍受到抑制的现象是一种特殊类型的抗病性。1980年美国坎贝尔(G.K.Campbell)及其同事也认为小麦对叶锈病的抗性,过敏反应也不是主要的。他的用滤光法除去光合作用有效波长或用光合抑制剂(DCMU)抑制了过敏反应,但小麦叶锈病菌在抗病品种中仍得不到发展。这说明抗病品种中还有一种机制抑制病菌的生长,可能是饥饿的作用。1975年美国马雅玛(S.Mayama)等在研究小麦对秆锈病抗性中也认为过敏反应不是非亲和性的决定因子,而是一种胁迫症状。根据1975年南非范德普朗克(J.E.Van derPlank)的假说,寄主的过敏反应,包括植物保卫素的产生是在病菌被抑制之后发生的,但对第二次侵染来说可以视为预存抗病性。

过敏反应hypersensitive reaction

植物对非亲和性病原物、某些化学物质等过敏原作出的快速局部坏死反应。反应部位产生小型枯斑或坏死斑。在这种局部枯斑内,病原物被包围或限制而不能扩展,甚至不能生存而死亡。

过敏反应anaphylaxis

系指抗原物质进入机体后机体呈现出超正常状态的异常反应而言。主要是机体受到某种抗原物质刺激后处于过敏状态,当再次接触同一抗原后,便出现超常、过强的免疫反应。临床表现主要由各种活性化学递质而致,如皮肤发白、血压下降、喘息、心律不齐乃至休克等。发生过敏反应者应立即停止接触同一抗原,并应用抗过敏药物,必要时用抗休克治疗的办法。

过敏反应Guomin fanying

又称过敏症。免疫学上称为超敏反应或变态反应。是指机体再次与相同抗原或半抗原接触后,由于产生异常的免疫应答而造成组织损伤或生理功能紊乱,并出现临床症状,这种反应称之。例如对花粉过敏的人,吸入花粉(抗原)后,即与机体某些细胞(如肥大细胞)表面的抗体(通常为IgE)结合,使细胞内颗颗穿过细胞膜,并释放出一系列介质如组织胺等,使机体出现哮喘或荨麻疹等症状。又如对青霉素过敏的人,注射青霉素后可出现发热、荨麻疹等症状,严重时可引起全身性过敏性休克,不及时抢救,会导致死亡。

过敏反应allergic reaction,anaphylaxis

是免疫反应的一种表现。当机体受某种抗原刺激后,即产生一种异常或病理反应,造成组织损伤或病变。过敏反应分速发型及迟发型,速发型又分为第Ⅰ型、第Ⅱ型及第Ⅲ型,而迟发型为第Ⅳ型变态反应。

过敏反应

allergic reaction

- 郝文田是什么意思

- 郝斯力汗是什么意思

- 郝斯力汗·胡孜拜是什么意思

- 郝斯力汗小说散文选是什么意思

- 郝旦是什么意思

- 郝明之是什么意思

- 郝明甫是什么意思

- 郝昭是什么意思

- 郝昺衡是什么意思

- 郝晓明是什么意思

- 郝晓辉是什么意思

- 郝普是什么意思

- 郝景盛是什么意思

- 郝曙光是什么意思

- 郝更生是什么意思

- 郝月如是什么意思

- 郝有诗是什么意思

- 郝村是什么意思

- 郝杰是什么意思

- 郝柏村是什么意思

- 郝柏村内阁是什么意思

- 郝柏村谈“大陆工作六原则”是什么意思

- 郝柏林是什么意思

- 郝树侯是什么意思

- 郝树才是什么意思

- 郝树胜是什么意思

- 郝桐生是什么意思

- 郝梦龄是什么意思

- 郝樹侯是什么意思

- 郝正招权受赂案是什么意思

- 郝毅民是什么意思

- 郝毓是什么意思

- 郝氏墓是什么意思

- 郝水是什么意思

- 郝永德是什么意思

- 郝永忠是什么意思

- 郝永忠抗清岳州之战是什么意思

- 郝治平是什么意思

- 郝洁忱是什么意思

- 郝浴是什么意思

- 郝淑萍是什么意思

- 郝清玉是什么意思

- 郝湘娥是什么意思

- 郝湛如是什么意思

- 郝漱玉是什么意思

- 郝濯是什么意思

- 郝焕章是什么意思

- 郝照亭是什么意思

- 郝狼皮是什么意思

- 郝玉奇是什么意思

- 郝玉麒是什么意思

- 郝玉麟是什么意思

- 郝玼是什么意思

- 郝瑞征是什么意思

- 郝瑞林是什么意思

- 郝瑞桓是什么意思

- 郝田役是什么意思

- 郝申华殴死大功兄案是什么意思

- 郝登阁起义是什么意思

- 郝百禄是什么意思