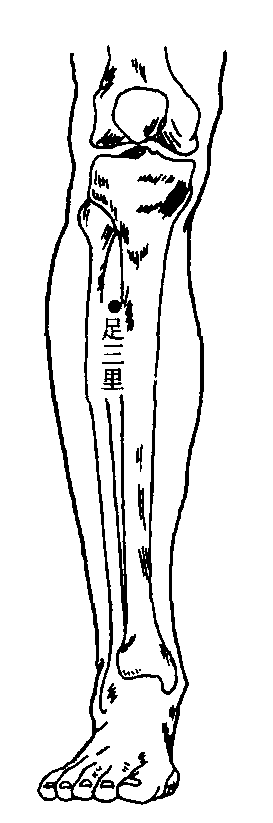

足三里

太极拳修炼重要穴位。位于外膝眼下3寸,胫骨外侧约一横指处。是腿部重要穴位之一,与健身密切相关。太极拳运动以腿为基础,进退往复一举一动皆有法度。足三里穴的锻炼是关乎上下气血流通的窍路。

亦稱“下陵”、“下陵三里”、“三里”。足陽明胃經穴。里,即寸之意。因其在膝下三寸處,故名。主治胃脘脹滿,腸鳴,心悸怔忡。其穴始載於秦漢典籍,達於當代。《靈樞經·本輸》:“下陵,膝下三寸,胻骨外三里也,爲合。”《靈樞經·九針十二原》:“陰有陽疾者,取之下陵三里。”《靈樞經·五邪》:“補三里以温胃中。”《醫宗金鑒·刺灸心法要訣》:“足三里風濕中,諸虚耳聾上牙疼,噎膈鼓脹水腫喘,寒濕脚氣亟痹風。”

足三里

经穴名。代号ST36。《灵枢·本输》原名三里、下陵。《圣济总录》名足三里。别名鬼邪、下三里。属足阳明胃经。合(土)穴。位于小腿前外侧,犊鼻穴直下3寸,胫骨前嵴外侧一横指处。布有腓肠外侧皮神经及隐神经分支,深层正当腓深神经;并有胫前动、静脉通过。主治胃痛,恶心,呕吐,呃逆,噎膈,纳呆,消化不良,腹痛,腹胀,肠鸣,泄泻,痢疾,便秘,肠痈,乳痈,目疾,喉痹,头痛,失眠,眩晕,心悸,怔忡,气喘,虚劳,黄疸,水肿,癫痫,下肢痹痛、瘫痪或麻痹,脚气; 以及急慢性胃肠炎,溃疡病,胰腺炎,胆囊炎,阑尾炎,高血压,神经衰弱,小儿单纯性消化不良等。并有强壮作用。直刺1~1.5寸。艾炷灸5~10壮;或艾条灸10~30分钟 (图73)。

图73

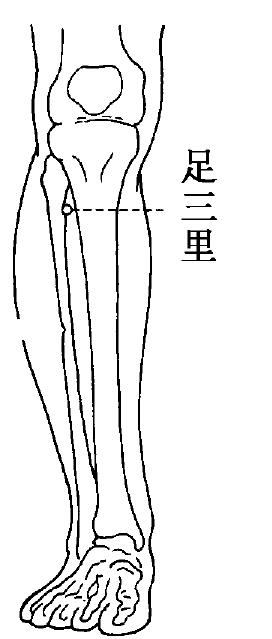

足三里

中医腧穴名。属足阳明胃经,合穴。定位:犊鼻穴(髌骨下缘,髌韧带外侧凹陷)下3寸,胫骨前嵴外一横指处。主治:胃痛,呕吐,噎膈,腹胀,泄泻,痢疾,便秘,乳痈,肠痈,下肢痹痛,水肿,脚气,癫狂,虚劳羸瘦。又可强壮保健穴。操作:直刺1—2寸。

足三里

足阳明胃经腧穴。位于外膝眼下3寸,小腿胫骨前嵴外一横指处。具有补益脾胃,和肠化滞,调和气血,疏通经络,扶正培元,祛邪防病的功效。主要治疗消化系统的疾患,有“肚腹三里留”之说。对于胃脘痛、呕吐、腹胀、泻泄、痢疾、便秘、肠痈等效果显著,是治疗腰腿酸痛、下肢不遂、虚性喘息、乳痈、乳少、痛经、糖尿病、水肿、小儿疳积、荨麻疹等的常用穴。临床采用针灸直刺1~2寸。该穴为足阳明胃经的合穴。具有强壮作用,为当今保健要穴。对于身体虚弱,体质差的人来说,可用艾条悬灸足三里穴,达到强身防病的作用。

足三里Tsusanli

系足阳明胃经上的重要针灸穴位之一。取穴:在犊鼻下3寸,距骨前缘1横指,当胫骨前肌上,屈膝取之。施针时直刺1.5~3寸。主治呕吐、胃痛、腹胀、消化不良、腹泻、便秘、乳痈、下肢风湿痛、瘫痪、水肿、高血压、昏厥、多发性神经炎、血栓闭塞性脉管炎、乳汁分泌减少、小儿疳疾等。

足三里

经穴名。别名“下陵”、“鬼邪”。属足阳明胃经,合穴。位于外膝眼下三寸,胫骨前嵴外侧一横指处。主治:胃痛,呕吐,腹胀,肠鸣,消化不良,泄泻,便秘,痢疾,喘咳痰多,乳痈,头晕耳鸣,心悸,癫狂,中风,膝胫酸痛等。直刺0.5—1.5寸;可灸。

足三里

足阳明胃经穴。取穴:在犊鼻穴下三寸,即在膝下三寸,胫骨前嵴外一横指处(见图2—1—4)。主治:胃痛、呕吐、噎膈、腹胀、泄泻、痢疾、便秘、乳痈、肠痈、下肢痹痛、水肿、脚气、虚劳赢瘦。刺灸法:直刺1~2寸,向下放射可至脚趾;针尖略向上斜刺,并不断地捻转运针,其针感沿胃阳明经逐渐循股走至髀关、天枢穴处,少数可走至胃腑、剑突处。艾炷灸3~7壮;艾条灸5~20分钟。

足三里zúsānlǐ

经穴名。代号ST36。原名三里, 出《灵枢·本输》等篇。属足阳明胃经。合穴。位于小腿前外侧外膝眼(犊鼻穴) 下3 寸, 胫骨前缘外开一横指处。主治胃痛、呕吐、腹痛、泄泻、痢疾、头痛、失眠、心悸、虚喘、目疾、耳聋、鼓胀、水肿、癃闭、淋浊、遗尿、痹痛、胃炎、肠炎、溃疡病、胆囊炎、阑尾炎、高血压、贫血、下肢麻痹或瘫痪等, 并有强壮作用。直刺1 ~ 2寸。灸3 ~15 壮或10 ~30 分钟。

足三里

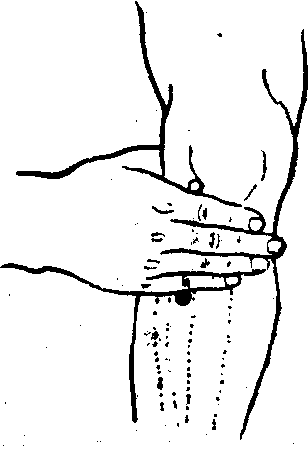

足三里S36Zusanli

足阳明胃经穴。首见《灵枢·本输》。原名三里、下陵。《九针十二原》称下陵三里。《圣济总录》始名足三里,别名鬼邪、下三里。本经合穴,又是四总穴、马丹阳天星十二穴、回阳九针穴之一。

位于髌韧带外侧凹陷外的犊鼻穴直下3寸,胫骨前嵴外侧约一横指处。正坐或仰卧,屈膝取之。简便取穴,从犊鼻穴向下量四横指(一夫),距胫骨前嵴一横指处定取; 或以掌心按住膝盖,手指向下,当胫骨外侧中指端到处是穴。局部有胫骨前肌,外侧为趾长伸肌; 有胫前动、静脉;并有腓肠外侧皮神经及隐神经的皮支,深层为腓深神经。

一般直刺0.5~1寸。针后局部痠胀并向足背、膝上部传导。艾炷灸5~7壮;艾卷灸10~15分钟。《类经图翼》载:“小儿忌灸三里,三十外方可灸,不尔反生疾。”小儿为稚阳之体,阳气旺盛,肌肤娇嫩,一般不用或少用灸法,尤不宜用着肤灸法。

本穴是临床常用的穴位。主治脾胃、心神、胸肺、少腹及本经脉所过部位的疾患,如胃气不足,心腹胀满,口苦无味,恶心呕吐,纳呆,胃脘疼痛,饮食不化,肠鸣腹痛,泄利脓血,霍乱遗矢,噎膈吐血,四肢肿满,蛊毒痃癖,便秘,头晕,心烦,惊悸怔忡,胸胁满痛,癫狂,惊痫,不寐,中风,厥逆,咳嗽,痰饮,喘息,虚痨,咯血,寒湿脚气,膝痛,下肢痿蹙,足胫痠痛,疟疾,小便不利,遗尿,疝气,眼目诸疾,虚劳羸瘦,耳聋,颔痛,喉痹,颈项肿痛,脱肛,妇人脏躁,血晕,子痫,妊娠恶阻,赤白带下,痛经,催产,产后腰痛,疗,疖,乳痈,瘾疹等。凡真气不足,脏气虚惫,五痨七伤,羸瘦虚乏等症皆治之。现又多用以治疗急、慢性胃炎,胃或十二指肠溃疡,急、慢性胰腺炎,肝炎,消化不良,急、慢性肠炎,细菌性痢疾,阑尾炎,休克,神经性头痛,高血压,癫痫,神经衰弱,精神分裂症,动脉硬化,支气管哮喘,白细胞减少症,坐骨神经痛,下肢瘫痪,膝关节及其周围软组织疾患等。据《医说》载:“若要安,三里莫要干。患风疾人宜灸三里者,五脏六腑之沟渠也,常欲宣通,即无风疾。”说明艾灸足三里具有保健作用。今人称之为“保健灸”。近人用针刺或艾灸足三里预防流行性感冒和艾灸预防中风都取得显著效果。《外台秘要》载:“凡人年三十以上,若不灸三里,令人气上冲目。”《循经考穴编》载: 灸之则可无失明。可见此穴能起到强身保健的作用。此外,本穴也可用作辅助诊断,如胃痛、肝病患者,本穴常出现条索状反应物。实验研究表明:针刺健康人或动物(家兔)的“足三里”部位,一般情况下,可使胃肠(包括小肠、直肠)蠕动增强,血液循环改善。如果蠕动亢进者,则呈现减弱反应。针刺足三里穴治疗小儿单纯性或中毒性消化不良时,可见肠蠕动明显增强,胃总酸度、游离酸、胃蛋白酶和胃脂肪酶活性迅速升高。阑尾炎患者针刺本穴后阑尾蠕动增强,血液循环改善,排空提前,促进粪石排出,解除因炎症所致的痉挛状态。便秘患者,可使直肠蠕动增强。X线不易明确诊断的胃窦部变形,可依其对胃蠕动的影响协助诊断,准确率甚高。

足三里

针刺健康人或慢性胃炎患者的足三里等21个腧穴,观察对胆囊收缩的影响,结果以足三里的阳性率最高。针刺急性胆道疾病患者的足三里、阳陵泉、太冲等穴,可使注射吗啡后的胆道压力迅速下降;针刺足三里、太冲,可使胆汁流量增加。针刺足三里穴还可使呼吸和代谢机能显著增强; 最大通气量,静息通气量,迸息时间均较针前显著增加。针刺健康人的足三里穴,可显著地抑制因冷刺激而引起的非条件性血管收缩反应。对高血压病人,主要引起血管舒张反应,使血压明显下降。针刺动物“足三里”、“合谷”穴部位,可以阻断因注射肾上腺素而引起的升压效应。而针刺实验性休克动物的“足三里”、“涌泉”穴部位,则有明显的升压效应。针刺足三里、三阴交、八髎等穴,对阵发性心动过速或器质性心脏病合并室性早搏二联律具有消减效应。对动物实验性Ⅱ度房室传导阻滞急性心肌缺血时,针刺足三里部位,可明显缩短心动过缓的自然恢复时间,并使房室传导阻滞消失,S波及ST段变化有所恢复。

针刺足三里穴,可使实验性白细胞减少症的白细胞总数迅速上升,吞噬能力增强。临床治疗急性阑尾炎患者,针刺本穴,则可使白细胞总数迅速下降。针刺大白鼠的“足三里”、“肝俞”、“肾俞”穴部位,则可使肝肾组织中还原型谷胱甘肽含量明显增加。连续针刺家兔足三里穴部位3~5天,可使肾上腺皮质和髓质分泌活动均趋增加,皮质增厚,整个肾上腺体积增大,称重增加。针刺家兔“足三里”部位,可使淋巴细胞转化率提高,血清中调理素和裂解素均见增加。针刺足三里等穴,通常可以使红细胞及血红蛋白增加,血沉加快。而在治疗高血压和高血脂症,则可使多数人的血清总胆固醇及其卵磷脂比值明显下降。

针刺或艾灸足三里穴,有助于疲劳的恢复,使肌肉的工作能力得到不同程度的提高;而针刺非穴位则无此效应。针刺足三里对多种痛模型的动物均有显著的镇痛效果。在针麻下胃大部切除术中,发现足三里与人中、承浆同刺,有较好的镇痛效果;与公孙同刺,对抑制牵胃反应效果较好。

- 醉里是吾乡是什么意思

- 醉里看花城外寺,闲来课种水南村。是什么意思

- 醉里醒时言是什么意思

- 醉里长鲸,翻浪吸东溟。是什么意思

- 醉金刚是什么意思

- 醉金尊、东方未白。是什么意思

- 醉钓是什么意思

- 醉闹是什么意思

- 醉闹葡萄架是什么意思

- 醉闹西湖 胡应麟 汪道贯 王世贞 戚继光是什么意思

- 醉陶斋是什么意思

- 醉陶陶是什么意思

- 醉隶是什么意思

- 醉雷公——胡劈是什么意思

- 醉雷公——胡劈(批)是什么意思

- 醉雷公上锅台——胡劈一锅粥是什么意思

- 醉霞是什么意思

- 醉霞山房是什么意思

- 醉青州是什么意思

- 醉面贪承夕露,钓竿喜近秋风。借问孤舟何处,深入芙蕖浦中。是什么意思

- 醉鞭是什么意思

- 醉鞭拂面归来晚,望翠楼、帘卷金钩。是什么意思

- 醉颜是什么意思

- 醉颜酡是什么意思

- 醉飞吟盏是什么意思

- 醉饮作乐是什么意思

- 醉饱是什么意思

- 醉饱行房恋女娥是什么意思

- 醉馀梦里。是什么意思

- 醉香含笑是什么意思

- 醉馨子是什么意思

- 醉马咕咚/斯马趴是什么意思

- 醉马天堂是什么意思

- 醉马草是什么意思

- 醉马草开花很好看,骏马吃下去就断肠是什么意思

- 醉驾是什么意思

- 醉高楼是什么意思

- 醉高歌是什么意思

- 醉高歌·感怀是什么意思

- 醉鬼是什么意思

- 醉鬼走路——东倒西歪是什么意思

- 醉魂是什么意思

- 醉魂易醒,吟兴信来,佳思无际。是什么意思

- 醉魂觉,又听秋鸿悲呖。是什么意思

- 醉魂谁与招。是什么意思

- 醉魂酥骨是什么意思

- 醉魄是什么意思

- 醉魔咕冬是什么意思

- 醉魔咕咚是什么意思

- 醉魚草是什么意思

- 醉鱼草是什么意思

- 醉鱼草根是什么意思

- 醉鱼草花是什么意思

- 醉鸡是什么意思

- 醉鸥是什么意思

- 醉麻咕咚是什么意思

- 醉麻咕唧是什么意思

- 醉麻哈是什么意思

- 醉龍珠是什么意思

- 醉龙是什么意思