货币政策目标Monetary Policy Objectives

货币管理机构制定和实施货币政策所要达到的目的。一般分最终目标和中介目标两个层次。货币政策最终目标是货币政策制定者期望货币政策运行的结果,对宏观经济总体目标所能发挥的实际效果。一般包括充分就业、稳定物价、经济增长和国际收支平衡四项内容。在经济发展中,货币政策要同时满足四项目标的要求,事实上是不可能的,所以各国都以其中一项作为主要目标,经济发展比较快速稳健的国家,都把稳定物价作为货币政策的首要目标或唯一目标。1990年,新西兰率先提出,货币政策应当以控制通货膨胀为唯一目标。其后,有美国、英国、加拿大、澳大利亚等十几个国家接受了反通货膨胀的货币政策。

货币政策目标

货币当局制定和实施货币政策所要达到的目的。一般分最终目标、中间目标(或称“中介目标”)和操作目标。货币政策最终目标是货币政策运行的宏观经济总体目标。一般包括充分就业、稳定物价、经济增长和国际收支平衡四项内容。在经济运行中,货币政策事实上不可能同时满足这四项标准的要求,所以各国都以其中一项作为主要目标。经济发展比较快速稳健的国家,都把稳定物价、保持币值稳定作为货币政策的首要目标或唯一目标。《中华人民共和国中国人民银行法》规定我国货币政策的最终目标为:“保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长。”货币当局是通过对一套货币政策工具的运用来间接地达到最终目标的,所以货币当局在货币政策工具和要达到的最终目标之间,选定一些变量作为其中间目标,如货币供应量、利率等。这些变量对宏观经济运行有直接影响。但这些中间目标也不是货币当局的政策工具所能直接影响的,因此还要选择一些变量作为操作目标,如储备总量、银行同业拆借利率、国库券利率等。这些变量对货币政策工具的反应更为敏感。在实践中,也有将中间目标与操作目标合在一起使用的。目前,我国货币政策的中间目标和操作目标主要是货币供应量、信用总量、同业拆借利率和银行备付金率。我国实施货币政策的工具主要有法定存款准备金率、中央银行基准利率、中央银行再贴现率、中央银行向商业银行的贷款、公开市场操作、中央银行外汇操作等。

货币政策目标

西方国家中央银行的货币政策目标是分层次的,一般分为最终目标,中期目标和效果指标三个层次。在市场经济中,货币政策是政策干预经济的主要手段之一。中央银行货币政策的目标要与一国整个经济发展的战略目标相一致。这是中央银行货币政策的最终目标。一般来说,西方国家中央银行货币政策最终目标有物价稳定,经济增长,充分就业和国际收支平衡四个方面,利率水平的变动和银根松紧会使这些目标朝着预定的方向变动。这四大经济政策目标之间是具有矛盾的,有时为了实现某一目标就不得不以牺牲其他目标为代价。货币政策最终目标是一种长期的、原则性的、非数量化的目标。中央银行需针对长期最终目标制定出一种货币政策的中期目标来作为货币政策最终目标的行动对象或中介,据以衡量对最终目标所产生的初步影响,它是中央银行能够加以控制的指标,主要有利率、货币供应量、超额储备和基础货币。中央银行货币政策的效果指标是指中央银行在货币政策执行过程后期所反馈的可以据以检验货币政策中期目标效果的信息。主要有市场利息率和社会货币总量。

货币政策目标

货币当局制定和实施货币政策所要达到的目的。一般分最终目标和中间目标 (亦称 “中介指标”) 两个层次。货币政策最终目标指的是货币政策制定者期望货币政策运行的结果,对宏观经济总体目标所能发挥的实际效应。一般包括充分就业、稳定物价、经济增长和国际收支平衡四项内容。在经济发展中,货币政策要同时满足四项目标的要求,事实上是不可能的,所以各国都以其中一项作为主要目标,经济发展比较快速稳健的国家,都把稳定物价作为货币政策的首要目标或唯一目标。1990年,新西兰率先提出,货币政策应当以控制通货膨胀为唯一目标,其后,有美国、英国、加拿大、澳大利亚等十几个国家接受了反通货膨胀的货币政策。德国则一贯奉行“保卫马克” 的政策。

货币政策目标monetary policy objectives

货币当局制定和实施货币政策所要达到的目的。一般分最终目标和中间目标(亦称“中介指标”)两个层次。货币政策最终目标指的是货币政策制定者期望货币政策运行的结果,对宏观经济总体目标所能发挥的实际效应。一般包括充分就业、稳定物价、经济增长和国际收支平衡四项内容。在经济发展中,货币政策要同时满足四项目标的要求,事实上是不可能的,所以各国都以其中一项作为主要目标,经济发展比较快速稳健的国家,都把稳定物价作为货币政策的首要目标或唯一目标。1990年,新西兰率先提出,货币政策应当以控制通货膨胀为唯一目标,其后,有美国、英国、加拿大、澳大利亚等十几个国家接受了反通货膨胀的货币政策。德国则一贯奉行“保卫马克”的政策。

货币政策目标

货币政策要达到的最终调节目的。

关于货币政策目标的范围,各国经济学家都有许多不同的说法,既有外延理解上的分歧,更多的则是表述上的差异。例如,有些经济学家认为,货币政策的目标只能是单一的,即稳定金融、保卫货币;中国的一些经济学家从本国的实际情况出发,认为货币政策应当有双重目标,即稳定物价,发展经济;有的西方经济学家则把货币政策的目标规定为多项,并且将其划分为两类:一类是承担宏观经济调节任务所应具备的调节目标,即高就业、高经济增长、价格稳定和汇率稳定;另一类是从货币政策本身特点出点应有的特殊调节目标,如稳定利率、依据可承受的要求分摊紧缩性货币政策的负担以及防止大规模的银行倒闭的金融恐慌,等等。显然,这种多目标的界定已经把金融政策的某些职能转移到货币政策上。从目前情况看,多数经济学家还是赞同四项目标说,即:充分就业、物价稳定、经济增长及国际收支平衡。

充分就业 充分就业并不是要消除失业。在市场经济发达的国家,失业队伍是产业后备军,是劳工市场供给要素流动的必备条件。就象企业生产过程中随时要保留一定比例的产出品库存或投入品库存一样,整个经济体系运行中的重要生产要素之一——劳动者,也要有一定的后备或储备。由于劳动力的供给单位是家庭,劳工的需要者是企业,中介环节是市场,因而,在劳工的供给与需求未吻合或衔接之前,经常保有一定比例的产业后备人员队伍,也是市场经济体系正常运行的一个必要条件。这部分后备军的存在能满足生产扩张及结构性调整提出的劳动力需求,同时,又能在工人中产生竞争压力。但是,作为产业后备军队伍的失业人数又不能太多,太多了就会影响社会安定。正由于这一点,许多经济学总是竭心尽智地探索“什么是适当水平的失业”的问题,或者换句话说,究竟什么样的水平是充分就业水平的问题。多数经济学家认为,一般情况下,如果就业率达到96%以上,就可认为经济体系已达到充分就业水准了。货币政策的调节方向也就可以根据条件为实现这一目标而努力。

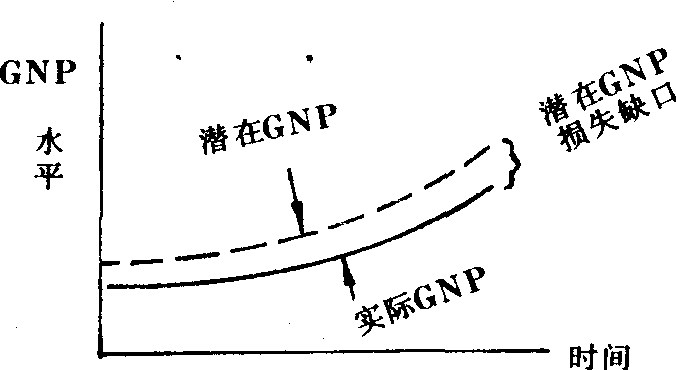

经济增长 经济增长是一个与充分就业紧密联系的调节目标。通常,经济增长率与就业率呈同方向变动。经济增长率一般用国民生产总值(GNP)增长率指标来度量,所以,一个国家的政府选定的经济增长目标就是一定时期所要实现的GNP增长水平。一国在一定时期内的经济增长水平取决于该国的资源潜力和宏观经济政策选择。经济学家们认为,有一个客观的生产可能性边界,用宏观经济学语言说,可称之为潜在GNP水准,这个水准一般是很难达到的。就是说,经济运行中常常会出现实际GNP水准低于潜在GNP水准的情况。这种现象如果长期化,就会形成如图1—13描述的情况:

图1—13

货币政策将经济增长作为一项重要的调节目标,其任务就是要尽力减少潜在GNP损失,使实际GNP曲线尽可能接近潜在GNP曲线。但一旦选定这样的目标后,却又要与其他目标特别是物价稳定的目标发生冲突。因此,许多国家在经济发展历史上常出现根据一定时期经济运行的主要矛盾对经济增长目标和物价稳定目标轮流突出的情况。

物价稳定 这是世界上绝大多数国家政府一个宏观经济调节目标,它也是货币政策经常要突出的最终调节目标之一。如果说,通货膨胀就是物价总水平的持续上涨现象,那么,一百余年来,地球上的各个国家差不多都生存在有通货膨胀困扰的环境之中。只不过,各个国家、各个地区以及同一国家或同一地区在不同发展时期通货膨胀水平有高有低罢了。有不少经济学家都认为,爬行的、温和的通货膨胀有提高产量和减少失业的积极效应,但也有许多经济学家认为爬行的、温和的通货膨胀会演变为奔马式的、猛烈的通货膨胀。不过,所有的经济学家都认为,严重的、恶性的通货膨胀对经济增长和发展是十分有害的,必须认真治理。因此确立物价稳定的目标、物价稳定的数量界限是一个关系到货币政策操作调节的关键性问题。在工业发达国家,人们通常认为,通货膨胀年率一旦超过6~7%,情况就比较严重了,而达到两位数时,治理通货膨胀就要成为压倒一切的任务。但在发展中国家,近20年来的高通货膨胀纪录已使原来的“承受力”概念不得不进行内容更新。不过,能实现无膨胀的成长特别是中高速经济成长,这是所有国家政府都孜孜以求的最高政策调节境界。如果这个境界距离现实太远,各国政府就应从实际情况出发,将降低通货膨胀趋势作为一个切实可行的次优化目标。

国际收支平衡 这对于开放经济部门占总体经济比重较大的国家来说,也是一个至关重要的目标。货币政策在国际收支调节中也能发挥不容忽视的作用。在这方面,最常用的是利率和汇率手段。利率的变动对平衡国际收支可以在两个方面发生作用:一方面是利率的高低变动能影响国内投资规模的扩张或收缩,从而对工商经营、国内消费支出乃至于物价水平,都会产生调节作用,这种作用能对商品的进出口产生间接的连锁的反应。另一方面,利率变动还可以产生促进资本流动的作用。如果一国利率水平较其他国家为高,则其他国家的资本就会流入这个国家,而本国的资本则会停止外流。资本流入增加,流出减少或停止,可以调节国际收支的逆差。在相反情况下,如其他有些国家的利率水平较本国为高,则会出现与上述相反的资本流动现象。外流增加,流入减少,可以起到调节国际收支顺差的作用。调整汇率是利用汇率变动调节国际收支失衡的一项常用政策,汇率调节从本质上说,也是货币调节,因而也可以看作是货币政策将外部均衡作为调节内容时的一种操作工具。如所周知,如果一国货币的对外汇率偏低,则该国输出商品和劳务价格就必然比其他国家相对低廉,而输入商品和劳务的价格就必然相对昂贵,因而会出现出口增加、进口减少的情况;与此相反,如果一国货币对外汇率偏高,就会出现刺激进口,减少出口的现象。正因为这一点,当一国出现国际收支逆差或顺差时,就可以有意识地运用本币贬值或增值的手段对商品及劳务的进出口施加影响,改善国际收支状况。

货币政策的各个调节目标之间常常存在一些冲突,这大大增加了货币政策调节的复杂性,在特定的时期、特定的经济条件下究竟以哪个或哪几个目标为主,这需要进行政策效果的比较和衡量,对货币当局来说,要尽量趋利避害,或者两利相权取其重,两弊相权取其轻。

货币政策目标

货币政策目标一般包括最终目标、中介目标、操作目标。

货币政策的最终目标,在西方国家里有四个: 稳定物价、充分就业、适度经济增长、国际收支平衡。这四个最终目标的确立经历了一个逐步发展的过程。

从中央银行成立初期到20世纪30年代以前,西方各国普遍实行金本位制度,这时各国中央银行货币政策的目标主要是稳定币值和汇率。30年代世界性经济大危机以后,国家开始直接干预经济,特别是凯恩斯主义的国家干预经济主张盛行以后,为国家加强经济干预,摆脱危机和失业困境,提供了理论依据。因此,这时中央银行的货币政策是以实现充分就业为目标。50年代以来,整个世界的经济都得到了恢复和发展,由于各国经济发展的不平衡,许多国家为了保持自身的经济实力和经济政治地位,把发展经济促进经济增长作为当时货币政策的主要目标。60年代开始,一些国家国际收支逆差的出现,使维持固定汇率发生困难,由此提出了平衡国际收支的货币政策目标。

由于从货币政策开始启动到最终目标发生变化,需要一个相当长的时间差,在西方国家这个时间差大约在1年左右,如果等货币政策最终目标发生变化再来调整货币政策工具,就有可能为时已晚。因此为了有效地使货币政策达到理想的境界,各国中央银行都设置了一些能够在短期内显现出来,并与货币政策最终目标高度相关的指标,我们将这些指标称为操作目标和中介目标。

所谓操作目标是指货币政策工具变量所直接影响的变量,操作目标会随工具变量的改变而迅速改变。操作目标虽然是货币政策工具直接作用的对象,中央银行对它的控制力较强,但距离货币政策最终目标较远。一般来说,操作目标主要是存款准备金和基础货币。

所谓中介目标是指介于操作目标与最终目标之间的金融变量,这些变量既随操作目标变量的改变而改变,又能影响最终目标的变化。中介目标距离最终目标较近,但距离货币政策工具较远。一般来讲,中介目标主要有利率货币供应量和汇率。

货币政策目标

货币当局制定和实施货币政策所要达到的目的。一般分最终目标、中间目标 (或称中介目标) 和操作目标。我国货币政策的最终目标是保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长。我国货币政策的中间目标和操作目标主要是货币供应量、信用总量、同业拆借利率和银行备付金率。我国实施货币政策的工具主要有法定存款准备金率、中央银行基准利率、中央银行再贴现率、中央银行向商业银行的贷款、公开市场操作、中央银行外汇操作等。

- 玉杵记是什么意思

- 玉杵馀丹,金刀剩彩,是什么意思

- 玉松是什么意思

- 玉松日卧峰是什么意思

- 玉板是什么意思

- 玉板僧是什么意思

- 玉板太乙船是什么意思

- 玉板师是什么意思

- 玉板鲊是什么意思

- 玉枕是什么意思

- 玉枕寒深,冰绡香浅,是什么意思

- 玉枕春寒郎知否。是什么意思

- 玉枕生疮方是什么意思

- 玉枕疽是什么意思

- 玉枕薯是什么意思

- 玉枕骨是什么意思

- 玉林是什么意思

- 玉林中兴诗话补遗是什么意思

- 玉林卫是什么意思

- 玉林地区是什么意思

- 玉林地区壮族教育概述是什么意思

- 玉林堂是什么意思

- 玉林宾馆是什么意思

- 玉林州志是什么意思

- 玉林市是什么意思

- 玉林市中医院是什么意思

- 玉林市中西医结合骨科医院是什么意思

- 玉林市五州区旅游局是什么意思

- 玉林市国际旅行社是什么意思

- 玉林市急救中心是什么意思

- 玉林市旅游局是什么意思

- 玉林市第一人民医院是什么意思

- 玉林市红十字会医院是什么意思

- 玉林市自行车总厂是什么意思

- 玉林市(玉州区)是什么意思

- 玉林师范专科学校是什么意思

- 玉林晚报是什么意思

- 玉林村是什么意思

- 玉林柴油机总厂是什么意思

- 玉林桂圆是什么意思

- 玉林正骨水是什么意思

- 玉林江山国际旅行社有限责任公司是什么意思

- 玉林琇是什么意思

- 玉林羽毛画是什么意思

- 玉林词是什么意思

- 玉林词一卷是什么意思

- 玉林诗话是什么意思

- 玉林踏浪商务公司是什么意思

- 玉林金城商厦是什么意思

- 玉果是什么意思

- 玉枝是什么意思

- 玉枝卜寿是什么意思

- 玉枝金叶是什么意思

- 玉枢丹是什么意思

- 玉架书隐是什么意思

- 玉枹是什么意思

- 玉柄是什么意思

- 玉柄铁刀是什么意思

- 玉柄麈尾是什么意思

- 玉柄龙是什么意思