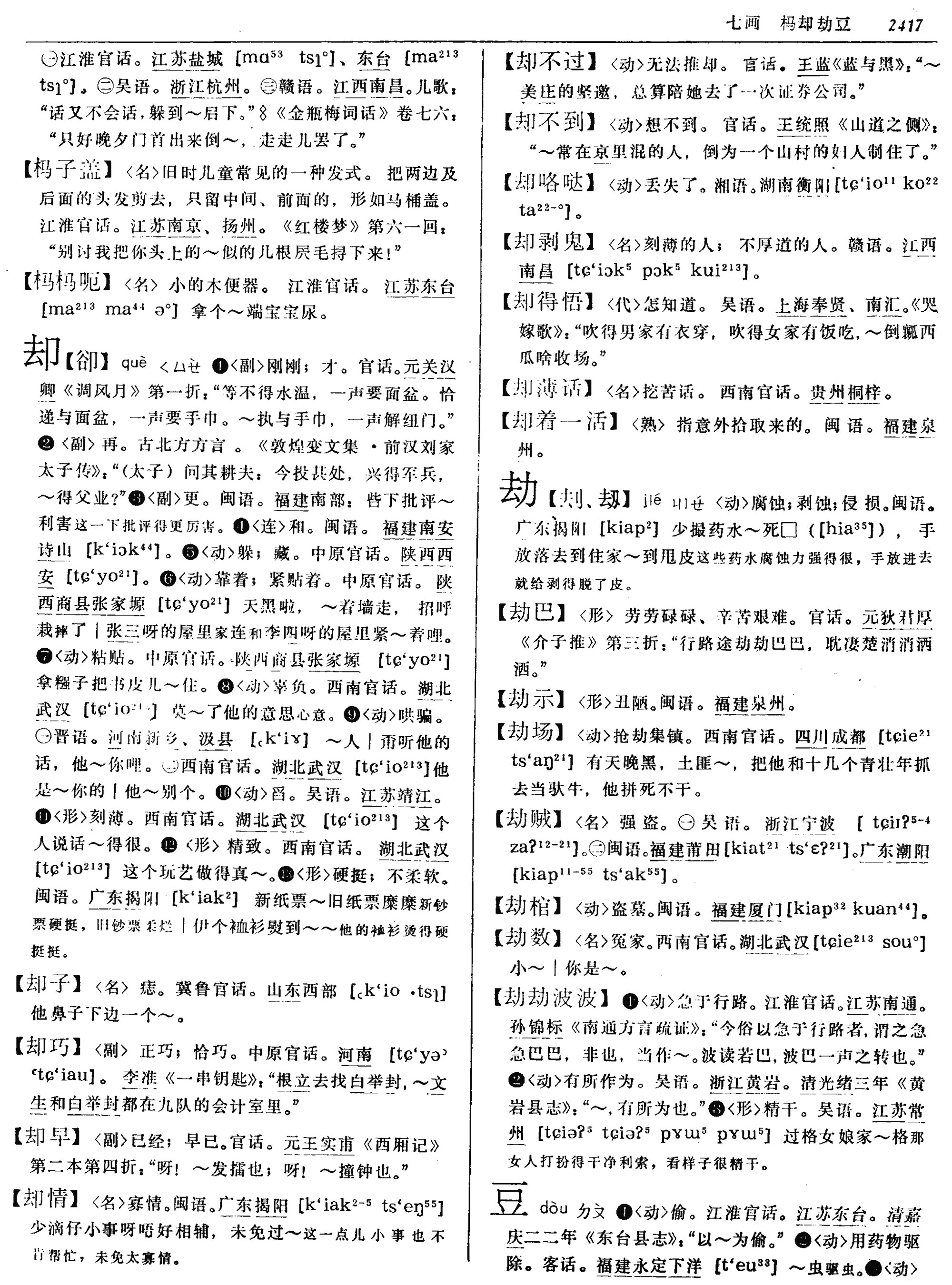

豆Dòu

现行较罕见姓氏。分布很广: 今天津之武清,河北之景县,山东之鱼台、平度、昌乐,内蒙古之乌海,湖南之芷江,广东之吴川、澄海,云南之河口等地均有。汉族、彝族、土家族姓氏。《郑通志》、《续通志》 之 《氏族略》 亦俱收载。《姓氏考略》 注其源:

❶其据《路史》 注云:“楚有豆氏。”(《中国姓氏大全》亦注:“周代楚国有豆氏,为汉族豆姓之始。”)

❷又注:“鲜卑亦有豆氏。”“赤小豆氏改为豆氏。鲜卑族豆卢氏简为姓豆。”

❹又云: “后汉校尉豆如意之后。” 豆如意以校尉从卫青破匈奴有功,封关内侯。

后魏有豆大田 (或作 “豆代田”); 明代有豆长宁,河南卫千户; 又有豆革,安塞主簿; 清代有豆斌,雍正时总兵。

豆dòu

古代食器,形似高足盤,後多用於祭祀。張衡《東京賦》:“執鑾刀以袒割,奉觴豆於國叟。”

豆

青铜制食器。用以盛饭菜果品。脱胎于陶豆。商代至西周中期,形如高脚盘。春秋晚期后, 形如高脚碗, 上有盖, 两旁有环耳;纹饰以细密的蟠虬纹、蟠虺纹为多,亦有以反映现实生活为主题的花纹,并采用了镶错工艺。现存较著名的有山西长治出土的《错金夔纹铜豆》。

豆

古代一种食具,用以盛食物,先是盛黍稷,后用作盛肉酱,肉羹等。亦以作祭祀的礼具。形状似高足盘,大多数有盖。以木、陶瓷或青铜等制成。后代亦以之称盛器。宋刘辰翁《双调歌江南》词:“东家者,俎豆伴儿嬉。”

豆

读音d·ou(ˋ),为ou韵目,属ou—iu韵部。田候切,去,候韵。

❶古代的一种祭祀用的器皿,形似高足盘;亦为食器。

❷豆类植物。

豆

〔dou〕deid: 黄~。deidghunx.

豆豉 〔dou chi〕ghad yab.

豆腐 〔dou·fu〕dab hot.

豆荚 〔dou jia〕ghob ghaddeid.

豆角儿 〔dou jiaor〕ghob ghaddeid.

豆芽儿 〔dou yar〕doub yal.

豆油 〔dou you〕xanb deid

豆渣 〔dou zha〕ghad dab hot.

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

豆dou

古代的一种饮食用具,形似高脚盘。《国语·吴语》:“觞(shang)酒,~肉,箪食。”(觞:酒具。箪:盛食物的篮子。)

豆

❶〈隐〉清末以来熟水业指数目一。参“豆、贝、台、长、人、耳、木、另、王、合”。

❷〈隐〉旧时四川重庆屠宰业指数目一。参“豆、背、泰、长、仁、条、拷、黄、固”。

豆*荳❶

❷dòu

❶豆类作物;豆类作物的种子

△ 赤~|蚕~。

❷形状像豆粒的东西

△ 土~。

❸古代盛食物的器具,形状像高脚盘

△ 俎~。

❹姓。

【注意】 “豆”作左偏旁时,末笔横要改写成提(),如“豌”。

豆dòu

豆荳❶

❸

❶豆类植物的统称;这些植物的种子:~苗︱~芽︱~秧︱~荚︱~秸(jie)︱~粒︱~萁(qi)︱~腐︱~豉(chi)︱~汁︱~浆︱~油︱~饼︱~沙︱~蓉︱~渣︱~面丨黄~︱绿~︱青~︱黑~︱赤~︱毛~︱大~︱小~︱豌~︱豇~︱蚕~︱料~︱~剖瓜分︱煮~燃萁(qi)︱目光如~。

❷形状像豆的东西:金~︱土~︱花生~。

❸像青豆一样的颜色:~绿︱~青。

❹古代盛食物的高足盘。

豆dòu

❶ 豆类作物的统称,豆类作物的种子:大豆│豆芽│豆浆。

❷ 形状像豆粒的东西:土豆│花生豆│巧克力豆。

❸ 古代盛食物的器具。

❹ 姓。

豆dou

豆瓣 豆包 豆饼 豆豉(chi) 豆粉 豆腐 豆花儿 豆荚豆浆 豆酱 豆角儿 豆秸 豆科 豆蔻 豆粒 豆绿 豆面 豆奶豆萁(qi)1 豆青 豆蓉 豆乳 豆沙 豆薯 豆象2 豆芽儿 豆油豆渣 豆汁 豆猪3 豆子 豆嘴儿4 巴豆 扁豆 菜豆 蚕豆 赤豆大豆 黑豆 红豆 胡豆 槐豆 黄豆 豇豆 料豆 绿豆 毛豆 木豆 青豆 土豆 豌豆 小豆 芽豆 芸豆 豆瓣酱 豆腐饭5 豆腐粉 豆腐干 豆腐脑 豆腐乳 豆腐丝 豆芽菜 豆制品 赤小豆 豆蔻年华 目光如豆 豆腐渣工程6 种瓜得瓜,种豆得豆

豆dòu

❶豆类作物:因近日将园中分与众婆子料理,各司各业,皆在忙时,也有修竹的,也有𠛆树的,也有栽花的,也有种~的,池中又有驾娘们行着船夹泥种藕。(五八·1371)

❷豆类作物的种子:老耗问,“米有几样,果有几品?”小耗道,“米~成仓,不可胜记。”(十九·432)

豆dòu

豆

器名。《周禮·秋官·掌客》: “大夫致禮六壺,六豆,六籩。” 鄭玄注: “豆,菹醢器也。” 《周禮·冬官·瓬人》: “豆實三而成觳,崇尺。” 鄭玄注: “豆實四升。”《儀禮·士喪禮》: “稻米一豆實於筐。” 鄭玄注: “豆,四升。” 鄭玄《三禮圖》: “豆以木,受四升,高尺二寸,漆赤中。大夫已上畫赤雲氣,諸侯飾以象,天子加玉飾,皆謂飾口足也。” (《玉函山房輯佚書》)

豆類植物總名。古語但稱菽,戰國秦漢以後始謂之豆。《戰國策·韓策一》:“韓地五穀所生,非麥而豆,民之所食,大抵豆飯藿羹。”晉·張華《博物志·食忌》:“人啖豆三年,則身重行止難。”

古代食器。形似高足盤。用來盛菹醢等物。初爲圓形淺盤,有柄,圈足無蓋。後爲深盤,有蓋有長柄。有瓦豆,木豆,竹豆,銅豆等。盛行於商周。《爾雅·釋器》:“木豆謂之豆,竹豆謂之籩,瓦豆謂之登。”郭璞注:“豆,禮器也。”《說文·豆部》:“豆,古食肉器也。”《詩·大雅·生民》:“卬盛于豆,于豆于登。”毛傳:“木曰豆,瓦曰登。豆,薦菹醢也。”鄭玄箋:“祀天用瓦豆,陶器質也。”《國語·吴語》:“在孤之側者,觴酒、豆肉、簞食。”韋昭注:“豆,肉器。”《元史·王都中傳》:“郴民染於蠻俗,喜鬬争,都中乃大治學舍,作籩豆、簠簋、笙磬琴瑟之屬,使民識先王禮樂之器,延宿儒教學其中。”

古代量器。亦爲容量單位名。《小爾雅·廣量》:“一手之盛謂之溢,兩手謂之掬,掬四謂之豆,豆四謂之區。”《左傳·昭公三年》:“晏子曰:‘……齊舊四量,豆、區、釜、鍾。四升爲豆,各自其四,以登於釜,釜十則鍾。陳氏三量皆登一焉。鍾乃大矣。”杜預注:“登,加也。加一謂加舊量之一也。以五升爲豆,五豆爲區,五區爲釜。”《儀禮·士喪禮》:“稻米一豆實於筐。”鄭玄注:“豆,四升。”《太平廣記》卷三百六十二引《紀聞》:“其家窶,有麵數豆。”

重量單位名。漢·劉向《說苑·辨物》:“十六黍爲一豆,六豆爲一銖。”

古代禮器。《禮記·禮器》:“天子之豆二十有六,諸公十有六,諸侯十有二,上大夫八,下大夫六。”《史記·樂書》:“簠簋俎豆,禮之器也。”《元史·王都中傳》:“都中乃大治學舍,作邊豆笙磬,使民識禮樂之器。”參見本類“豆”1。

豆dòu

明清江湖社会铜行及旧时老虎灶行谓数目一。《通俗编·铜行》:“一:豆。”参“豆、贝、台、长、人、耳、木、另、王、合”。

豆

豆dòu

〖名词〗

一、豆子(1)。《杨恽报孙会宗书》:种一顷豆。——种了一顷地的豆子。

二、古代食器。形似高足盘,或有盖(1)。《卖柑者言》:将以实笾豆,奉祭祀,供宾客乎? ——打算用来充实笾、豆,供奉祭祀,款待宾客呢?

豆dòu

❶ 古代盛食物的器具,外形像高脚的盘。《孟子·告子上》:“一箪食,一~羹,得之则生,弗得则死。”刘基《卖柑者言》:“若所市于人者,将以实笾~、奉祭祀、供宾客乎?”

❷ 古代容器。也作容量单位。《左传·昭公三年》:“四升为~。”

❸ 豆类植物的总称。陶潜《归园田居》之三:“种~南山下,草盛~苗稀。”辛弃疾《清平乐·村居》:“大儿锄~溪东,中儿正织鸡笼。”

豆

即 “读”。

豆*荳❶dou

B6B9

❶豆类作物;也指豆类作物的种子:黄~/绿~/蚕~/~芽儿/~浆。

❷样子像豆的东西:花生~儿/金~/狗~。

❸古代盛食物用的器具,有点像带高座的盘。

❹古代容器;也为容量单位。

❺姓。

豆类

豆(豆子;绿~;刀~;豇~;饭~) 菽

大豆:戎叔 戎菽 茂菽 荏菽 黄豆 青豆 黑豆 淮豆

小豆:荅 小菽 细菽

蚕豆:胡豆 佛豆 罗汉豆

豌豆:寒豆 麦豆 麻累

扁豆:藊豆 鹊豆 蛾眉豆 峨眉豆

菜豆:芸豆 刀豆 四季豆

兵豆:滨豆 鸡豌豆

容器

各种容器的通称:椷

古代的一种容器:豆 罍

古祭祀、宴享时用以盛黍稷稻粱的容器:簠

大的容器:海(~碗;墨~)

容器狭小:器小

塞在容器口使隔断的东西:塞(~子;瓶~;栓~)

容器通外面的部分:口(瓶~;枪~)

(盛物品的器具:容器)

盛食具

盘 碟 杯 盂 锅碗盆瓢

碗碟杯盘一类食具:皿(器~)

古代盛食具:镫 筲 豆 笾 盂 盘 箯 鉶 簠 盨 杅 盌

竹或苇制的圆形和方形盛饭器:箪笥

一种盛饭或盛菜具:碗(小~;汤~;菜~;饭~;茶~;瓷~;金~;玉~) 榶 椟 铫

大碗:海碗 折碗

盛菜或调味品的器皿:碟(碟子;菜~;醋~)

盛菜羹的器皿:鉶

和尚盛食具:钵(钵盂;钵釪;斋钵;金~;铁~;降龙~) 釪

僧侣云游各地时所持的食器:云钵

一种小钵:鐼

盛饲料用具:槽(~道;马~;牛~;鸡~;食~) 枥(马~) 皂(牛骥同~)

另见:食具

其他拟状物

角(菱~;皂~) 锤(秤~;纺~) 蜡(~梅) 脊(山~;屋~) 玉(琼~) 门(闸~;灶~) 柱(水~;冰~) 耳(~房)齿(锯~) 舌(火~;帽~) 胆(瓶~;球~) 髓(木~;石~)泪(烛~;蜡~) 房(蜂~;莲~) 鱼(~雷;木~) 鳞(~甲;龙~) 鼓(石~) 嘴(壶~;瓶~;~嘴) 冠(鸡~;花~) 帽(螺丝~) 流(电~;气~) 排(竹~;牛~) 桥(鞍~) 井(矿~;天~) 花(蚕~;钢~) 絮(柳~;芦~) 臼(~齿) 结(喉~) 铃(杠~;哑~) 翼(机~)套(手~;袖~;笔~) 垄(瓦~;沙~) 箱(风~) 槽(牙~)山(~墙;冰~) 叶(百~窗) 爪(掣~) 栓(~剂) 尺(镇~;戒~) 核(煤~) 盘(磨~;棋~) 质(金~) 芽(肉~) 霜(柿~) 囊(胆~;肾~) 脉(叶~) 台(戏~;讲~) 脑(樟~;石~;豆腐~) 龙(~舟;火~)峰(洪~;驼~) 瓜(脑~) 蛇(~予;~弓) 礁(珊瑚~) 玻(~璃丝) 苗(火~) 乳(豆~;石钟~) 襻(车~;鞋~) 帘(眼~) 豆(土~) 鹿(~砦) 钱(榆~;纸~) 锁(石~;长命~) 潮(热~;高~;心~) 床(机~;车~) 裙(桌~;围~)刀(~币;冰~) 掌(仙人~) 缸(汽~;灰~) 桃(棉~;核~) 沟(瓦~) 牙(月~;轮~)腿(床~;桌~) 碗(钢~;轴~) 盒(骨~) 杯(金~) 柳(~眉;~腰) 腰(~鼓) 缨(萝卜~) 屏(网~;荧光~) 芽 枪(烟~) 炭(山楂~) 流(暖~) 花(泪~;葱~;油~) 峰(乳~;驼~) 觜 穗(~头;旗~) 月

用雪雕塑成的花状物:雪花

祭器

礼器 吉器 宝器 玉帛 仪物 豆笾

祭祀用的玉:鬯圭

古代祭天的玉壁:瑄(瑄玉) 珑

祭祀时盛祭肉的礼器:阼俎

古代祭器名:登

古代祭祀和宴会时盛果脯的竹器:笾

装酒肉的祭器:豆

古代祭祀时盛肉的器物:俎(樽俎)

古代祭祀盛肉的竹器:簝

宗庙的祭器:庙器 宗器

祭祀时置放祭品的草垫:垫子

供奉神主的几筵:灵床

新丧即葬,供神主的几筵:灵坐 灵座

摆供品的桌子:供桌

豆

豆类;像豆子的东西;古代食具:~腐/~浆/~绿/~青/~蓉/~萁/~素/~科/~沙/~石/~豋/~稭/~饼/金~/料~/栈~/~金龟子/~剖瓜分。△~佉/~规/~凑/~沙河/~满江/~莫娄。又姓,清代有豆斌。豆卢,复姓,唐代有豆卢宽。以上不作“荳”。

豆dòu

田候切,去候。

❶盛食的器皿。《诗·大雅·生民》:“于~于登”毛传:“木曰~,瓦曰登。”

❷容量单位,四升为豆。《左传·昭公三年》:“四升为~,……釜十则钟。”

❸豆类植物的果实。《世说新语·文学》:“萁在釜下燃,~在釜中泣。”

〖豆〗 粵 dau6〔逗〕普 dòu

❶ 一種古代食器,形似高腳盤。許慎《說文解字》:「〜,古食肉器也。」孟軻《孟子.告子上》:「一簞食,一〜羹,得之則生,弗得則死。」❷ 豆類植物。曹植《七步詩》:「煮〜燃〜萁,〜在釜中泣。」(釜:古代一種煮食器具。)

❸ 古代容量單位。左丘明《左傳.昭公三年》:「齊舊四量:〜、區、釜、鍾。四升為〜。」

豆

豆类植物的总称。上古称“菽”(参见“菽”条)。秦汉后渐以豆泛指豆科植物。北魏贾思勰《齐民要术·种豆》云: “四月时雨降,可种大小豆”即是。而上古也有豆名,但指的是一种盛食品的器皿或指一种容量单位。《国语·吴语》:“觞酒豆肉箪食”中的豆肉,指一豆肉,豆为形似高脚杯的器皿。《左传·昭公三年》:“齐旧四量: 豆、区、釜、钟”中的“豆”为容量单位,四升为一豆。

豆

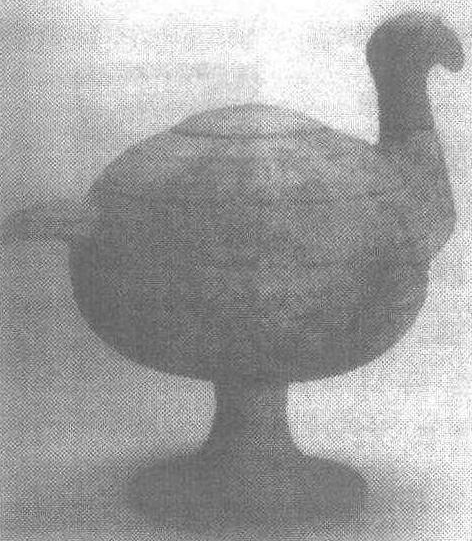

古代盛食器。有泥质灰陶、黑陶、白陶、印纹硬陶及瓷制品、青铜制品。陶制品主要见于新石器时代、商、周、汉,由上、下两部分组成,上部为盛器,下部为器足。盛器有盆形、钵形、罐形、釜形、盘形等;器足有喇叭形、镂孔喇叭形、圈足、镂孔圈足、竹节细把形、高柄把形等式样。其中以马家窑文化的盆形双耳豆、良渚文化的竹节形细把豆、夏代的浅盘圜底高柄豆、商代的圈足豆、西周的喇叭形高柄豆,战国至汉代的带盖豆为典型器物。商代出现青铜豆及原始青瓷豆。商代铜豆还比较少见;西周时的铜豆浅腹、束腰,多无盖,无耳;春秋以后豆增多,这时的铜豆器腹侧有两环,下具高足;战国时期铜豆腹变深,有的豆柄特别细长,有盖的豆,盖上有捉手,可以仰置。汉代以后流行瓷制豆,其中以明代宣德时景德镇窑烧制的青瓷豆最为名贵。

豆

古代盛濡物(羹汤之类)之器。作为礼器常用于祭祀,为祭器主要器皿。《仪礼·士昏礼》: “馔于房中,醯酱二豆,菹醢二豆,兼巾之。”醯酱菹醢均为濡物,故盛于豆。又 《乡射礼》:“醢以豆。” 郑玄注: “醢以豆,豆宜濡物也。” 豆的形状近似于现在的高脚盘,盘下的立茎上有柄。其质地,据 《周礼·考工记·瓬人》: “瓬人: 为簋,实一觳,崇尺,厚半寸,唇寸。豆实三成而觳,崇尺。”可见最初的豆为陶制。《仪礼·少牢馈食礼》: “上佐食羞胾两瓦豆,有醢,亦用瓦豆。”说的就是陶制瓦豆。《尔雅·释器》: “木豆谓之豆,竹豆谓之笾,瓦豆谓之登。”又《说文·豆部》: “梪,木豆谓之梪。”则可知豆亦有木制。今存有古瓦豆,又有铜豆。豆作为祭器渊源甚早,《诗经·大雅·生民》上就有: “卬盛于豆,于豆于登,其香始升,上帝居歆。”《礼记·祭统》上亦记载: “夫人荐豆,执校; 执醴授之执镫。”郑玄注:“校,豆中央直者也。执醴之人授夫人以豆,则执镫、镫,豆下跗也。”校,指的是豆茎; 镫即豆的底部。豆在后世常与笾连称,成为祭祀的代名词,如“笾豆之事,则有司存”。又,豆在古代亦为量器,一豆为四升。《晏子春秋·内杂下》: “夫十总(八十根线,指经线)之布,一豆之食,足矣。”说的就是豆为量器。

鸟形豆

豆

食器。陶制或青铜制、木制。由圆形盘、把、座组成。或有盖。陶豆新石器时代出现,商周流行。青铜豆和木豆多见于商周。

豆荳dòu

❶豆子。如:黄豆,红豆。

❷样子像豆一样的东西。如:花生豆,金豆。

❸古代盛食物用的器具,有的像带高座的盘。

豆

豆为古代食器。主要用来盛肉酱一类食物。《说文解字·豆部》: “豆,古食肉器也。” 基本形状是上有盘,中有长把,下有圈足,大多有盖。盖上有提手或环钮,可仰置。铜豆在商代少见,传世的有 “宁豆”,1971年山西保德林遮峪出土一对豆,把较粗短。西周的豆浅腹,束腰,多无盖无耳。春秋的豆,腹侧常铸双环,把也加长,数量大增,有些作得很精致,常以错金银、嵌红铜为饰; 有的并装饰有狩猎图像,如现藏上海博物馆的狩猎纹豆。战国时代的豆,腹加深,把常变得细长,以安徽寿县出土的铸客豆著名。

豆

古代食器,主要用来盛肉酱一类食物。《说文解字·豆部》: “豆,古食肉器也。”基本形状是上有盘,中有长把,下有圈足,大多有盖。盖上有提手或环钮,可仰置。铜豆在商代少见,传世的有 “宁豆”,1971年山西保德林遮峪出土一对豆,把较粗短。西周的豆浅腹,束腰,多无盖无耳。春秋的豆,腹侧常铸双环,把也加长,数量大增,有些作得很精致,常以错金银、嵌红铜为饰;有的并装饰有狩猎图像,如现藏上海博物馆的狩猎纹豆。战国时代的豆,腹加深,把常变得细长,以安徽寿县出土的铸客豆著名。

豆

春秋战国时期齐国量制中的单位,量器。原是四升为豆,四豆为区。陈氏改为五升为豆,五豆为区。《左传·昭公三年》:“齐旧四量:豆、区、釜、钟。四升为豆,各自其四,以登于釜,釜十则钟。陈氏三量,皆登一焉,钟乃大焉。”田齐量制中一豆的量值约820毫升。传山东临淄出土的器壁上有“公豆”二字印文的陶量,战国时齐器,容小米1 300毫升。同时出士的右里铜量二件,一件容206毫升,合田齐一升,另一件容1 025毫升,为前者之五倍,当为田齐的一豆。参见“齐量制”。

豆[❶荳]dòu

❶ (豆类作物或豆类作物的种子) legumes;pulses;beans;peas:扁[蚕] ~ hyacinth [broad] beans;

豌 ~ peas

❷ (古代盛食物用的器具) an ancient stemmed cup or bowl

❸ (样子像豆的东西) a bean-shaped thing

❹ (古代酒器) a large container for wine

❺ (病名,天花) smallpox

❻ (姓氏) a surname:~ 如意 Dou Ruyi

◆豆瓣酱 thick broad-bean sauce;

豆包 steamed bun stuffed with sweetened bean paste;

豆饼 soya-bean cake;bean cake;

豆豉 fermented soya beans,salted or otherwise;

豆腐 bean curd;tofu;

豆荚 peas(e)cod;pod;legume;bean pod;

豆浆 soya-bean milk;

豆角儿 [口] fresh kidney beans;

豆秸 beanstalk;

豆科 Leguminosae;bean or pea family;

豆蔻 {植} Amomum kravanh;round cardamom;cardamum;

豆蔻年华 marriageable age;a blooming girl;a budding beauty;a maiden thirteen years old;an adolescent girl;

豆类 beans;

豆绿色 pea green;

豆面 bean flour;

豆奶 soymilk;

豆萁 [方] beanstalk;

豆蓉 fine bean mash,used as stuffing in cakes;

豆乳 (豆浆) soya-bean milk;(豆腐乳) fermented bean curd;

豆沙 sweetened bean paste;[法] purée;豆薯 Pachyrrhyizus erosus;yam bean;

豆象 bean weevil;

豆芽儿 bean sprouts;

豆雁 {动} Anser fabalis serirostris;bean goose;

豆油 soya-bean oil;

豆渣 bean dregs;residue from beans after making soya-bean milk;

豆汁 a fermented drink made from ground beans;[方] soya-bean milk;

豆制品 bean products;

豆子 pulse;beans;sth. shaped like a bean

豆

dou (stemmed bowl)

豆

盛食器。《说文》:“古食肉器也。”流行于西周至战国时期。一般为浅盘,中有柄,下为圈足。早期形体矮胖,以后豆柄渐长,盘腹趋浅。春秋早期以前豆多无盖,以后出现盖豆。铜豆是同期中原地区铜器组合中重要的器类,楚地较为少见。

豆

食具。王力《古代汉语》:先为食具,后为祭器。形似今日高脚盘,有的覆有盖。《国语·吴语》有“酒豆肉”之语。 《尔雅·释器》释:木豆谓之豆,竹豆谓之笾,瓦豆谓之登。

豆dòu

❶

❷红

❸箪食

❹冷灰爆

豆

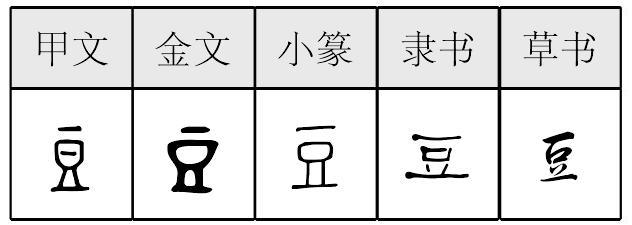

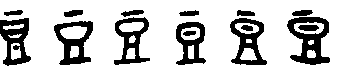

豆,甲骨文作

,金文作

,金文作

,《説文》古文作

,《説文》古文作 ,小篆作

,小篆作 。

。

象形,古代食器或禮器,大多有蓋,高足。孳乳字有 “梪”,字形表示是木質。文獻所謂 “俎豆” 即指祭祀、宴饗時所用二物。“豆”或用爲量詞,《左傳·昭公四年》説齊國以四升爲豆。卜辭或用作地名,即文獻之 “郖”“浢”。銘文用本義,或用作氏族名、人名、地名。後世多借用爲大豆之 “豆”。

楚簡帛文作

,字形或有訛變。秦簡牘文作

,字形或有訛變。秦簡牘文作 ,古隸風格。

,古隸風格。

豆dòu

(甲)

(甲)

古代的一种高脚器皿,可作量具。齐国曾规定四升为一豆(豆与斗形状类似)。甲骨文为象形字,后借作作物名称。作意符生成的字有登、豉、豊等。作声符生成的字有:

dòu

逗(逗留)

痘(牛痘)

饾(饾饤)

脰(假借为“头”。“有……买五人之脰而函之。”——张溥《五人墓碑记》)

duǎn

短(长短)

34.趣談“豆”字

豆字的甲骨文像有蓋子的高脚器皿,用以盛食物,因聲借爲豆類的豆,爲了區另加“艸”成荳。然而古人通過“豆”字,却構成了“食”(正在吃,現在時),“即”(將要吃,將來時)和“既”(已吃過,過去時),這就是漢字的所謂“時態”。豆。

豆.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆dòu

篆dòu

[獨體象形。(《説文》:“豆,古食肉器也。從口。象形。”豆,所謂從口,不過是豆腹。《辭海》:“古代食器。形似高足盤,或有蓋。用以盛食物。”現仍規範爲“豆”。豆,不但是上古的食器,而且也是祭器,新石器時代已有陶豆,銅器時代更有製作精美的銅豆。通過對古食器的研究,可以了解到古代的烹飪文化和祭祀禮儀。)]

《詩經·豳風·伐柯》:“我覯之子,籩豆有踐。”(我見到我的妻,餐具排得很整齊。)

豆(dòu)

“.jpg) ,古食肉器也。从口,象形。凡豆之属皆从豆。

,古食肉器也。从口,象形。凡豆之属皆从豆。.jpg) ,古文豆。”(徒候切)

,古文豆。”(徒候切)

甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) ,金文作

,金文作.jpg) 、

、.jpg) ,字形皆象盛食之器。甲骨文中的“豆”、金文散盘中的“豆”,均指地名,读郖,地在今河南灵宝。金文中也用于指盛食器,如周生豆:“周生乍(作)尊豆。”[1]战国信阳楚简作

,字形皆象盛食之器。甲骨文中的“豆”、金文散盘中的“豆”,均指地名,读郖,地在今河南灵宝。金文中也用于指盛食器,如周生豆:“周生乍(作)尊豆。”[1]战国信阳楚简作.jpg) 。

。

《说文》释“豆”为古代盛肉食的器具。《周礼·考工记·梓人》:“食一豆肉,饮一豆酒,中人之食也。”许慎对字形的解释说“从口”,是说象豆的圆口形状。徐灏《注笺》说:“此字全体象形,小篆从古文变耳。云‘从口’者,就小篆之体析言之。”“豆”后来引申为量器或容量单位。《左传·昭公三年》:“齐旧四量,豆、区、釜、钟。四升为豆,各自其四,以登于釜,釜十则钟。”后世用为植物名,是假借义,古曰尗,亦作菽。如《礼记·投壶》:“壶中实小豆焉,为其矢之跃而出也。”经传以豆称菽较少,多用菽。后来分化出“梪”表示食肉器之义。

豆部下有五个属字。汉字中从豆的字都与器皿有关。“豆”也可以表音,作声符。从“豆”得声的“侸、豎”等均有“立”义;逗训止,止也是“立”义的引申。

豆荳dòu

(7画)![]()

![]()

【提示】在异体字整理前,表示 “豆子” 的意思时,“豆” 的异体是 “荳”; 表示古代盛食物用的器具时,“豆” 没有异体。

*豆1dòu

7画 豆部 古代一种盛食物的器具,形似高脚盘: 俎~。

*豆2〔❶荳〕dòu

(1) 豆类作物及其种子: ~荚|~油|黄~|绿~|种瓜得瓜,种~得~。

(2) (~儿)像豆粒的东西: 糖~儿|金~儿|花生~儿。

豆( )

)

甲骨文合集24713,殷

……豆……

甲骨文合集29364,殷

甲子卜, 叀豆田于之![]() 。

。

宰甫卣,殷周金文集成5395,殷

王來![]() (獸)自豆录。

(獸)自豆录。

豆閉簋,殷周金文集成4276,西周中期

井白(伯)入右豆閉。

周生豆,殷周金文集成4683,西周晚期

周生乍(作)![]() (尊)豆。

(尊)豆。

散氏盤,殷周金文集成10176,西周晚期

夨人有𤔲(司)眉(堳)田![]() (鮮)且𢼸(微)武父西宫

(鮮)且𢼸(微)武父西宫![]() 豆人虞丂录貞師氏右眚。

豆人虞丂录貞師氏右眚。

郭店楚墓竹簡·老子甲2,戰國

三言以爲弁(辯)不足,或命之,或![]() (呼)豆(屬)。

(呼)豆(屬)。

睡虎地秦墓竹簡·法律答問27,戰國至秦

置豆俎鬼前未徹乃爲“未![]() ”。

”。

嶽麓書院藏秦簡·占夢書33,戰國至秦

夢見豆,不出三日家(嫁)。

居延新簡EPT44.5,西漢

牛食豆四石。

校官潘乾碑,東漢

干侯用張,邊豆用陳。

孔羨碑,三國魏

觀俎豆之初設。

晉皇帝三臨辟雍皇太子再莅盛德頌陽,晉

然後罍樽列于公堂,俎豆陳于庭階。

鄧羨妻李榘蘭墓誌,北魏

太夫人衣食服玩,躬自嘗製,蒸礿祠奠,親潔俎豆。

豆盧實墓誌,隋

大隋故金紫光禄大夫豆盧公墓誌。

盧翊墓誌,唐

屬則天皇后受圖温洛,以門子預執邊豆,因調選授杭州錢唐丞,入爲右武衛倉曹左監門率府長史。

《説文》: “豆, 古食肉器也。 从口, 象形。 凡豆之屬皆从豆。 ![]() , 古文豆。”

, 古文豆。”

甲骨文象盛食物器皿之形。此字乃通體象形字,許慎分析 “豆”爲从口,非。

豆荳dòu

甲骨文金文和小篆象古代一种食器,象高脚盘,盛肉或其他食品。隶楷同古文字也极近似。中古假借为植物的豆。由于古语把豆叫菽(原作尗 ,象豆生地上、下是根,后作叔,象用手摘豆角),本同“豆”音。中古语音有变,就假借食器的“豆”字。中古在豆字上面又有加草字头的,用于“豆蔻”。后又用于当植物讲的“豆”,现作为异体字。见《异体字表》。引申指形状像豆粒的东西。如:土豆儿|山药豆儿。

豆荳★异◎次★常◎常

dòu象形,甲骨文、金文、小篆象有高圈足的食器形,上象盖,中象腹,下象足和底座,隶定为“豆”。本义为古代一种食器,假借为豆类作物的统称。俗字作“荳”,形声,从艸,豆声。《异体字表》以“荳”异体字。

【辨析】

❶“豆”与“荳”不是等义异体字。

❷以“豆”作音符构成的形声字一般声母为d,但韵母不同。dòu:逗、痘∣duǎn:短。

豆 ;

; (dòu)

(dòu)

上象腹中有實,下則校与足也。小篆實在腹上。

【按】校,音qiāo,通“骹”,古代几、豆等器物的足。

豆.jpg) 甲

甲.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶dòu

隶dòu

【析形】象形字。甲骨文字形像一个高脚食器,金文字形于器上加横表示有盖。

【释义】《说文》:“古食肉器也。”本义是一种盛放腌菜、肉酱等和味料的食器,形似高足盘,或有盖。新石器时代晚期开始出现,盛行于商周时期,多为陶制,也有青铜制或木制涂漆的。后来也作礼器,则常以偶数成组出现,地位不同,配豆之数也不同。《礼记·礼器》:“天子之豆二十有六,诸公十有六,诸侯十有二,上大夫八,下大夫六。”

豆类植物先秦称为“菽”,后来借“豆”来表示,如扁豆、黑豆、豆腐、豆苗、豆瓣等。[豆蔻年华]豆蔻,为白豆蔻的别称,是一种多年生常绿草本植物,后来用来比喻少女。豆蔻年华因此也被用来比喻少女的青春年华。

【shape analysis】It is the pictograph character.The Oracle shape is a plate with tall feet.In Bronze Inscriptions it is added a cross on the plate.

【original meaning】A food container that contains pickles,meat and other food.

*豆dew

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 古食肉器也。从口,象形。凡豆之屬皆从豆。

, 古食肉器也。从口,象形。凡豆之屬皆从豆。  ,古文豆。 (五篇上)

,古文豆。 (五篇上)

圈足淺盤之盛食器形。

- 超俗非凡的行为是什么意思

- 超保护贸易是什么意思

- 超保护贸易政策是什么意思

- 超倍体是什么意思

- 超倍累进税率是什么意思

- 超值是什么意思

- 超值型外币存款是什么意思

- 超值服务是什么意思

- 超值消费是什么意思

- 超值装是什么意思

- 超假是什么意思

- 超偈是什么意思

- 超储是什么意思

- 超储物资是什么意思

- 超储积压借款是什么意思

- 超储积压物资是什么意思

- 超储积压物资调剂中心是什么意思

- 超储蓄是什么意思

- 超先是什么意思

- 超光是什么意思

- 超光电摄像机是什么意思

- 超克图纳仁是什么意思

- 超党派全民政府是什么意思

- 超共轭是什么意思

- 超关是什么意思

- 超写实画派是什么意思

- 超军旗舰载攻击机是什么意思

- 超冠古今是什么意思

- 超净作业劳动卫生是什么意思

- 超净手术室是什么意思

- 超净车间是什么意思

- 超几何分布是什么意思

- 超凡是什么意思

- 超凡之妙是什么意思

- 超凡入圣是什么意思

- 超凡入妙是什么意思

- 超凡出世是什么意思

- 超凡出世的情志是什么意思

- 超凡拔俗的气质是什么意思

- 超凡的体格仪态是什么意思

- 超凡的境地是什么意思

- 超凡脱俗是什么意思

- 超凡脱俗、品德高尚的人是什么意思

- 超凡脱俗、非同一般的身段是什么意思

- 超凡脱俗梵净山是什么意思

- 超凡脱俗的向往是什么意思

- 超凡脱俗的情趣是什么意思

- 超凡脱俗的情趣被充分表现出来是什么意思

- 超凡脱俗的气概、气度被充分表现出来是什么意思

- 超凡脱俗的神仙生活是什么意思

- 超凡脱俗的风度是什么意思

- 超凡脱俗的风度和气质是什么意思

- 超凡脱俗,具有神仙资质是什么意思

- 超凡脱俗,出类拔萃是什么意思

- 超凡脱尘是什么意思

- 超凡脱尘,修炼成仙是什么意思

- 超凡脱尘,心泰神宁是什么意思

- 超凡越圣是什么意思

- 超凡逸俗是什么意思

- 超凡逸俗的隐逸者是什么意思