诗

月刊。1922年1月1日创刊于上海。中国新诗社编辑。中华书局出版。由朱自清、叶圣陶、刘延陵、俞平伯发起。叶圣陶、刘延陵主编。自第1卷第4号起改为文学研究会的刊物之一。该刊是我国新文坛第一个诗刊,是与复古主义思潮斗争的产物。主要创作倾向与文学研究会提倡为人生的现实主义文学的观点一致。作品题材广泛,在形式上均为自由体诗,其中特别注重小诗。除发表创作外,还刊登一些研究新诗的论文和评介外国诗歌的文章。主要撰稿人有朱自清、叶圣陶、俞平伯、刘延陵、徐玉诺、郑振铎、王统照、沈雁冰、周作人、汪静之、冯雪峰、潘漠华、徐雉、顾颉刚、何植三等。1923年5月停刊,共出7期。

诗

刘荣恩著。1944年出版。收《埋我的心灵》、《生命便宜》、《上海濛濛细雨》等诗46首。

诗

钱公侠、施瑛编。1936年4月上海启明书局初版。中国新文学丛刊之一。收胡适《一念》、冯至《我是一条小河》、李金发《里昂车中》等诗166首。

诗

月刊。1922年2月15日创刊于上海,次年5月15日出至第2卷第2号终刊,共出7期。署中国新诗社编辑,实际由刘延陵、叶绍钧编辑,中华书局出版,中国新诗社发行。16开本。该刊由文学研究会成员刘延陵、俞平伯、朱自清、叶绍钧创办,第1卷第4号《读者赐览》声明该刊是文学研究会刊物之一。这是我国第一个新诗专刊,创办的“主要目的在于替时下较好的新诗作发表的场所,而不在讨论诗的问题与介绍外国的诗人与诗篇”(《编辑余谈》)。它以发表新诗创作为主,兼登译诗与诗论。共发表了近400首新诗,100余首译诗,20余篇诗评,扶掖了一批新诗人。它所发表的新诗,和“五四”前后新诗倡导时期的新诗相比,诗体形式与艺术表现方法都有较大的进步与发展。它存在的时间不长,但对新诗发展有重要的贡献。

诗

月刊。1939年6月创刊于广西桂平,初为32开油印本,出刊两期后停刊。迁至桂林后于1940年2月出版铅印本新1卷第1期,出至新2卷后再度停刊。后又在桂林复刊,自3卷3期起扩大篇幅,改为16开本。1943年1月第3卷6期起,增出4开单张的《诗副刊》随刊附送。现见最后一期为1943年7月出版的第4卷第1期。署诗社编辑发行,编辑者先后有婴子、周为、胡明树等,桂林上海杂志公司总经售。刊物创办目的之一是推动抗战诗歌运动的发展,阐述对当前诗歌发展方向和动态的意见,对诸如诗歌民族形式等问题展开讨论。该刊以发表诗歌作品为主,同时注重诗歌翻译和评论。辟有“短论”、“诗人短简”、“诗讯”、“日记”、以及“诗人研究参考史料”等专栏。主要撰稿人有艾青、吴奔星、阳太阳,SM(阿垅)、吕亮耕、胡明树、陈迩冬、孟超、周为、婴子、鲁藜、洪遒、韩北屏、方敬、苏夫等。这是抗战时期桂林地区较有影响的诗刊。

诗

马来亚槟城《南洋时报》副刊。周刊。1927年10月5日创刊,1928年2月19日停刊,共出14期。编者未详。该刊专发新诗,仅偶尔出现几首旧诗词,可说是一个真正的新诗刊。作品内容,既有对现实生活的反映,如《车夫的哀歌》(残痕)、《痛悼为民众利益而牺牲的大弟》(陈延高)等;也有男女情爱的抒写,如《失恋的呼声》(泉)、《情祸》(杨宝)等;或对生活情景的描绘,如《春色》(词庸)、《航途中》(珊珊)等。主要撰稿人还有饶百迎、槐才、幻愁生、朱冷夫、何克柔等。

诗

在中国诗学的传统与典籍里,诗这个名词有多种含义和用法。作为一个专名,它指的是中国古代“六经”之一的《诗经》。诗在中国起源很早,最早的诗是与乐舞紧密联系在一起的歌唱,以及传播于先民口中有韵的谣谚。文字产生以后,许多歌谣得到记录,商代的卜辞中就有不少歌谣;从周代开始,国家设立乐官,负责搜采民间谣谚,借以观察民风国情。当时的上层知识者也开始创作诗歌。春秋时代,国事活动和诸侯交往中,往往借诗陈言,诗在政治生活中地位相当重要。到孔子时,流传着的各类诗歌超过三千首。据传孔子曾有“删诗”之举,《史记·孔子世家》云:“古者诗三千馀篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义,上采契、后稷,中述殷、周之盛,至幽、厉之缺,始于衽席……三百五篇,孔子皆弦歌之,以求合《韶》、《武》、《雅》、《颂》之首。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。”被孔子删存的三百零五篇诗,简称《诗三百》,孔子曾说:“《诗三百》,一言以蔽之曰:思无邪。”又简称《诗》,如孔子说:“小子何莫学夫《诗》,《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”汉武帝时设五经博士,以《诗》为五经之首,称为《诗经》。但在后世,《诗三百》和《诗经》仍可简称为《诗》,如朱熹《诗集传》、魏源《诗古微》,书名中的“诗”均指《诗经》。

诗的另一个更为常用的含义,是指中国文学里属于韵文的一种文体。诗这种文体由形成到完备,过程相当长。构成中国诗这种韵文形式的要素和区分各种诗体的根据,在于每句的字数(四言、五言、七言或杂言等)、每个字的声调(首先是是否讲究声调,其次是如何讲究,用平声抑或用仄声)、每篇的句数(固定抑或不定,如固定则定为几句,是四句、六句、八句或更多)、韵脚的位置和多少(是隔句抑或每句押韵)以及对偶的安排等等。这些方面都是由简到繁、由粗到精地发展起来的。最早的诗与乐舞相连,很可能存在着“有声无字”的情况。后来,诗渐渐独立,特别是在文字形成以后,虽然仍有一部分诗与音乐有关,如乐府诗和唐人的绝句,大部分的诗人却只是写作“徒诗”,即不用于歌唱的诗。文献记载的上古诗歌,是从二字一句开始的。那就是见于《吴越春秋》的《弹歌》:“断竹,续竹,飞土,逐宍。”由于汉语和汉文单音节和一字一义的特点,此后,诗体的成长首先体现于每句字数的增加。《诗经》中的作品以四字为主(也杂有少量三、五、七言)。由楚地民歌哺育出来的屈原辞赋,实际上是杂言的诗。四言诗流传既久,渐渐衰弱,到汉代,五言为主的倾向渐显,无论民歌还是文人创作,大多以五言为句。七言诗最初产生于民间歌谣,后为文人所学,汉武帝时的《柏梁台联句》被认为七言体诗之始。比七言更长的句子,如九言、十一言者,在古诗中也时常可见,但那只是诗人偶尔的运用,并没有形成一种诗体。五、七言诗是中国古代诗歌的主要形式。早期的中国诗,句数上没有严格规定,所以诗篇可长可短;在声调韵律和对仗排偶方面也没有明确的要求,乐府民歌与文人创作的“古风”都是这样。到了魏晋时代,五言诗创作经验日丰,诗人对艺术的追求日强,又受佛经转读和梵呗声调的影响,对汉语声音的辨析日益精细。南齐永明年间(483-493),“声病说”产生。从此文人做诗开始自觉讲究“四声”(平、上、去、入)的均衡搭配,努力避免“八病”(平头、上尾、蜂腰、鹤膝、大韵、小韵、正纽、旁纽)的出现。诗人还喜欢在诗中运用俪偶对仗,以求字面之美。延至初唐,这种声律要求严格,句数限定为八句,当中四句必须对仗的五言诗体完全成熟。为了便于和前此不讲声律偶对的古体诗作区分,遂将其称为“近体”,也就是“律诗”。继五言律诗之后,又出现了五言排律、五言绝句、七言律诗和绝句等多种形式的格律诗。中国古典诗歌的形式遂大备于唐代。这种基本上是齐言的诗,其形式要求自宋至清,大体稳定,不再变化。中国诗学里所讲的比较狭义的“诗”,就指这种以五、七言古体和律绝所代表的齐言诗。

与上述狭义之解释不同,近代以来,“诗”还有较广的含义。那就是把萌发于唐代民间曲子而极盛于两宋的“词”,和酝酿于宋代而极盛于元代的“曲”也列入“诗”的范畴。从内容本质及功能、作用来看,词和曲(散曲)确实应算抒情诗的一种,只是它们的句子长短不齐,与音乐关系也更密切而已。宋以后直至清末,五、七言古近体诗在文坛上依然蔚为大观,但词曲也在各自的发展中出现了可观的高峰,取得了突出的成就。一向被称为“诗馀”的词和“词馀”的曲,实际上已形成了各自独立的体系。故本辞典所言之“诗”,均指上述较狭之义。

诗是中国文学诸文体中形成最早、发展最充分的一种,因其所取得的成就高而普及程度又广,中国历来有“诗国”之称。中国诗学对“诗”的界定和质性的认识,除了着眼于上述种种偏重于外在形式要素以外,还很重视一系列重要的内在质素。首先是对于诗的内涵“情志”的重视。早在先秦就有“诗言志”的说法(见《左传·襄公二十七年》、《今文尚书·尧典》),到《诗大序》更明确地论道:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”由此发端,中国诗论历来认为“人禀七情,应物斯感;感物吟志,莫非自然”(《文心雕龙·明诗》),主张以“摇荡性情”、“感荡心灵”(钟嵘《诗品》)为创作诗歌的先决条件,甚至强调“独抒性灵,不拘格套,非从自己胸臆流出,不肯下笔”(袁宏道《叙小修诗》),而反对为文造情,无病呻吟以及一切由此带来的弊病,如抄书用典等。其次,中国诗特重意境的创造。在众多意境和风格类型中,风骨健挺的雄浑崇高和淡远飘逸的阴柔优美,得到格外的重视。而两者相较,又以“不着一字,尽得风流”、“羚羊挂角,无迹可求,透彻玲珑,不可凑泊”的蕴藉含蓄,为诗家所最向往,能够达到此一境界者,则为“有神”、“有韵味”乃至有“味外之味”和“韵外之致”(司空图《与李生论诗书》及托名于他的《二十四诗品》,严羽《沧浪诗话》,王士禛《渔洋诗话》、《香祖笔记》等)。第三,中国诗历来讲究“中和之美”。从孔子所说的“《关雎》乐而不淫,哀而不伤”(《论语·八佾》),到《礼记·经解》篇提出的“温柔敦厚,诗教也”、《诗大序》主张的“发乎情,止乎礼义”,直到清人沈德潜宣言的“诗之为道,不外孔子教小子、教伯鱼数言,而其立言,一归于温柔敦厚,无古今一也”(《国朝诗别裁凡例》)。这一审美标准在中国诗史中始终占据主导地位,第四,十分注重诗歌的政治教化功用,强调借诗以观察民风国情,用诗以感化教育百姓,所谓“正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”(《诗大序》)。这是中国诗的主要价值取向。

中国诗具有悠久的发展历史,在这漫长的过程中,诗在整个文坛的地位不免有所起伏消长,但总的趋势是形式逐渐完备,艺术愈益精美,每一种诗体都出现了成就斐然的代表性作家和许多优秀作品,即使在诗歌创作高峰的唐代以后,也不断有新的高潮和杰出诗人出现。另一方面,虽然传统诗学对诗歌创作的价值和审美取向均有比较严格的约束,但历代思想卓特、才华横溢的诗人仍然通过各自的途径,创造出了种种富有个性色彩的风格,有的还形成了独特的艺术流派。中国历代诗人和诗作之多、内容之丰富、艺术之精湛,以及诗在社会民众中的影响,都使它成为中国文学大家庭里最重要的一种体裁(样式)。

诗

文学体裁之一种,又专指《诗经》。孔子授徒,教之以诗,称为诗教。《尚书·舜典》:“诗言志,歌永言。”汉扬雄《法言》:“诗人之赋丽以则,辞人之赋丽以淫。”意谓诗人之作有思想内容,不徒求文采。

(芳)

诗

沙滩才能呈献光耀的排贝

诗如果可以在生活的土壤里伸根

它应该出现在生活的胜利里

果实是为了花的落去

闪烁的白日之后才能有夜晚的含蓄

如果人能生活在日夜的边际

薄光里将有一个新的和凝

看一天晴和,平野垂地而尽

灰色的鸽笛渐近、渐近

呵,苦难里我祈求一片雷火

烧焦这一个我,又烧焦那一个我

圆周重合,三角楔入

在自己之外又欢迎另一个自己

这是一首以诗论诗的诗歌。在这里,诗人说出了他对诗歌的理解。但他的“观点”,又深藏在一个个朦胧的意象中。对这些意象的“破译”,既是我们理解诗人诗观的过程,同时也是愉快的审美过程。这种以诗论诗的方式,古今中外都不乏其例,甚至有的还成为经典性的东西,如司空图的《二十四诗品》、布瓦洛的《诗艺》等。

“当汹涌的潮水退去/沙滩才能呈献光耀的排贝” 鲁迅先生也说过类似的话:我以为感情太烈时不宜作诗,否则,易将诗美杀掉。这道出了诗歌的真谛。诗歌不应是宣泄感情的工具,它是自足的有独立品格的生命形式,它需要孕育、琢磨、结晶。它不是感情的衣裳,而是感情的艺术“客观化”, 充满再生力和陌生感。(这种认识,是十九世纪末意象派初期就已经明确了的,它对现代诗的影响直到今天。)“果实是为了花的落去/闪烁的白日之后才能有夜晚的含蓄/如果人能生活在日夜的边际/薄光里将有一个新的和凝”。这是讲诗歌明朗与含蓄的辩证关系。优秀的诗总是将意旨埋得很深,让你一次次开掘,一次次发现,一次次被震撼,一次次出现狂喜。但这种“埋得深”,并非故弄玄虚,也非无迹可求,是那些“闪烁的白日”部分一步步引你通向“夜晚的含蓄”的。诗人说出了他的诗歌理想是“日夜的边际”中那片薄光里的“新的和凝”,这就告诉我们, “含蓄”不是不表现什么,而是为了更有力更广阔地表现之;明朗也不是为了告诉读者什么,它只有暗示着含蓄的内涵时才有意义。“看一天晴和,平野垂地而尽/灰色的鸽笛渐近、渐近/呵,苦难里我祈求一片雷火/烧焦这一个我,又烧焦那一个我”,这是说“诗出无端,无中生有”的现象诗歌是诗人生命过程的瞬间展开,它与其他类型的艺术比较,更显得天性活跃无常。所谓“诗写诗人”,就是对诗歌神秘性质的形象说法。晴和的天宇,蓬勃的沃野,轻盈欢乐的鸽哨……这些组成了多么美丽、多么舒放的画面!但诗人却对此缺少共鸣,这是那种内倾型的诗人特有的“麻木不仁”状态。当他的心境沉湎在某种特定的情绪中,他不会为外界的现象所改变的。只有那些廉价的伪诗人才会见花唱花,见草颂草,见秋叶洒泪,见夕阳伤怀,这是典型的匠人。在晴和的美丽的风光中,“我”的内心却挣扎在苦难里,“我”祈求生命的风暴,生命的雷火,将“我”烧焦,重新诞生、不断诞生新的生命形态!这是那个时代进步青年知识分子精神风貌的写照。他们普遍鄙薄肤浅的和谐,而追求内心的冲突和力量感。这一节,既道出了诗的性质,又道出了“我”对诗歌格调的某种偏爱。要注意的是,诗人不是否定和谐,而只是说“我”此时的心态不宜于“和谐”罢了,强调的是内倾。最后两行是总括前面的内容,“圆周重合,三角楔入/在自己之外又欢迎另一个自己”。诗歌应是独立自足的生命实体,它有自己的存在形式,当它一旦在白纸上显形,就脱离了诗人而独自生长,独自与广大读者发生感应关系。那实在是诗人将自我对象化、准客体化的形式,是“在自己之外又欢迎另一个自己”啊!

此诗篇幅短小,但内涵颇丰,几乎触及到了现代诗大部分核心性问题。说理精确而不枯燥,设象平凡而不浅陋,可视为格高意深的“诗话”。

诗

诗shī

诗歌,韵文。《小雅·巷伯》七章:“寺人孟子,作为此诗。”毛《传》:“寺人而曰孟子者,罪已定矣,而将践刑,作此诗也。”《大雅·卷阿》十章:“矢诗不多,维以遂歌。”郑《笺》:“我陈作此诗,不复多也,欲今遂为乐歌。”《大雅·崧高》八章:“其诗孔硕,其风肆好。”郑《笺》:“言其诗之意甚美大风切,申伯又使之长行善道。”

诗

读音sh·i(-),为i韵目,属i—er韵部。书之切,平,之韵。

❶一种用韵的文体,主要有五言和七言诗。

诗

〈隐〉旧时四川重庆江湖诸行指数目四。参“祥、皮、冒、诗、对、劳、造、刀、云、喜”。

诗詩shī

❶文学作品的一种体裁,语言精炼,节奏鲜明,大多带有韵律

△ 唐~|新~。

❷姓。

诗shī

诗

❶文学体裁的一种,形式很多,多押韵,可以歌咏、朗诵:~歌︱~章︱~篇︱~选︱~抄︱~集︱~余︱~韵︱~律︱~兴(xing)︱~意︱~话︱~风︱~坛︱~人︱~史︱~经︱做~︱吟~︱赋~︱和(he)~︱题~︱古~︱旧~︱律~︱唐~︱组~︱史~︱艳~︱~情画意。

❷《诗经》的简称(《诗经》是中国最早的诗歌总集,编成于春秋时代)。

诗shī

❶ 一种文学体裁,用精炼而有节奏的语言反映生活、抒发感情:诗人│写诗│诗言志。

❷ 姓。

诗shi

诗抄 诗词 诗歌 诗话 诗魂 诗集 诗经 诗句 诗剧 诗律 诗魔 诗篇 诗品 诗谱 诗趣 诗人 诗社 诗圣 诗史 诗书诗思 诗坛 诗体 诗仙 诗兴 诗序 诗选 诗意 诗余 诗韵 诗章 诗作 唱诗 古诗 和(he)诗 旧诗 律诗 情诗 史诗 颂诗唐诗 新诗 艳诗 遗诗 吟诗 做诗 白话诗 打油诗 定场诗 古体诗 回文诗 交响诗 近体诗 朦胧诗 七言诗 墙头诗 散文诗田园诗 五言诗 叙事诗 游仙诗 乐(yue)府诗 赞美诗 自由诗诗情画意 诗坛盛会 诗兴大发 诗以言志 工诗善画 十四行诗 诗中有画,画中有诗

诗shi

文学体裁的一种,通过有节奏、韵律的语言反映生活,抒发感情:这首~抒发了作者对故乡的深情|~的语言应当高度凝练。

诗shī

文学的一种重要体裁,具有节奏韵律,形式很多:怪道古人~上说,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦,正为此也。(十五·307)

诗shī

亦稱“詩經”。中國最早之詩歌總集。儒家必修教材,其性質猶今之德育、美育與社交教育。約爲周初至春秋中葉所作,經孔子删定,分“風”、“雅”、“頌”三類。《風》有十五國風,《雅》有《小雅》、《大雅》,《頌》有《周頌》、《魯頌》、《商頌》。詩篇形式以四言爲主,運用賦、比、興之手法,描寫生動,語言朴素優美,音節自然和諧。漢代傳《詩》者有魯、齊、韓、毛四家。前三者爲今文詩學,後者爲古文詩學。《齊詩》、《魯詩》已亡於魏與西晉間,《韓詩》僅存外傳。《毛詩》晚出,盛行於東漢,獨傳至今,今存《詩經》實指《毛詩》。

诗shī

旧时北京古书店通学斋货价暗码,谓数目二。参“诵、诗、闻、国、政、讲、易、见、天、心”条。

诗

一种通过抒发作者感受表现社会生活、内容高度集中、概括,具有强烈的感情和丰富的想象,语言凝练、节奏鲜明、韵律和谐,具有强烈的音乐性,一般分行排列的文学体裁。中国古代将其不合乐者称之为“诗”,合乐者称之为“歌”,今一般统称“诗歌”。是人类社会出现最早的文学体裁,源于原始人的劳动呼声。散文、小说、戏剧等文学体裁均由诗中派生而来。按内容性质与表达方式的不同,有抒情诗与叙事诗之分; 按语言格式的不同,有格律诗与自由诗之别; 就是否押韵而言,可分为有韵诗与无韵诗; 中国的诗歌按历史发展还可分为古体诗、近体诗和新诗。

诗的写作要求作者必须进行高度集中的艺术概括,驰骋丰富的艺术想象,将生活中的事件和场面与自己的特定感受和情绪融为一体,同时要求采用简洁、凝练的语言,分节分行的句式章法,并注意节奏的鲜明和韵律的和谐。

诗shī

〖名词〗

一、文学的一种体裁、样式(49)。《子革对灵王》:臣问其诗而不知也。——下臣问他这首诗,他却不知道。《释秘演诗集序》:独其诗可行于世。——只有他的诗可以流传于世。《前赤壁赋》:此非曹孟德之诗乎?——这不是曹孟德的诗吗?

二、特指《诗经》(37)。《郑伯克段于鄢》:《诗》曰:“孝子不匮,永锡尔类。”——《诗经》说:“孝子的孝没有穷尽,永远赐给你的同类。”《外戚世家序》:《诗》始《关雎》。——《诗经》开始是《关雎》篇。《进学解》:《诗》正而葩。——《诗经》义理正大,辞藻华美。

诗shī

❶ 诗歌,文体的一种。《尚书·舜典》:“~言志,歌永言。”陶潜《归去来兮辞》:“登东皋以舒啸,临清流而赋~。”

❷ 特指《诗经》。《左传·宣公二年》:“~曰:‘靡不有初,鲜克有终。’”《论语·为政》:“子曰:~三百,一言以蔽之,曰:思无邪。”

❸ 奉持。《礼记·内则》:“朝服寝门外,~负之。”

诗*詩shi

CAAB

❶文学体裁的一种,讲究韵律,有节奏感,可以歌咏、朗诵:~歌/~篇/~韵/~章/~意/~剧/古~/史~/新~/律~/吟~/赋~/交响~/抒情~/散文~/街头~/~情画意。

❷《诗经》的简称:~云/~曰/~三百,一言以蔽之,曰思无邪(《论语》)。

❸姓。

诗/各种诗/各种用途的诗/好诗/歌谣

各种文体

记叙文:记(记录;~要;游记;杂~;笔记;记载文) 传(传记;传略;记传) 谱(年~;家~) 纪(纪行;本~) 志(~书;方~;墓~)

议论文:论(~文;论议;~辩;史~;策~;社~;专~;评~) 评(史~;时~) 颂(~歌) 说(师~;~理文)

说明文:故(鲁~;韩~) 解(~嘲) 训(~诂) 注(~疏;~解;传~;小~) 序(~言;大~) 跋(~记;题 ~) 叙 绪

议论说明类文章的总称:论说(论说文)

应用文:书(诏~;制~;玺~;文~) 折(奏~) 典 训 谟 诰 诏 谕 奏 章(奏~) 表(陈情~)笺 启 批 剌 照 禀 移 劄命 誓 令 敕 制 教 牒(家~) 关(~文) 檄(羽~) 帖(军~;府~) 诔(~文) 函 书 信 箴

文体名,墓表的一种:灵表

散文:小品 杂文 杂感 杂记 笔记 笔谈 笔录 漫笔 速写 特写 拾零 剪影 掠影 一瞥 通讯 平文

一种灵活随便的文体或笔记:随笔

有节奏韵律的文体:韵文

韵文的几种形式:辞(楚~) 诗 骚(~体;离~;楚~) 曲(~牌;词~;元~;散~;套~)

韵文和散文的综合体:赋(辞~;汉~;魏~)

用于教化讽谕的赋:风赋

另见:文采 文风

诗

诗(诗商;唐~;组~) 骚(~章;诗~;国~) 有声画

诗的总称:诗篇 诗章 篇什 篇章 骚章 风什

诗篇、诗作:诗什

诗和文:诗文 文咏 篇翰

诗和词:诗词 韵语 韵藻 词筩

诗和赋:诗赋 词藻

诗和辞赋:诗辞

诗和偈:诗偈

诗与酒:诗酒

诗和散文:诗笔

泛指各种体裁的诗:诗歌 章什 诗文 诗咏 诗葩 言志 风赋 吟讽 歌咏

诗歌与刑律:诗律

音乐、诗歌:声(声音)

另见:创作 写诗 用辞 诗句 诗作 诗人

诗詩shī

书之切,平之。

❶一种有韵律节奏可供歌的文学作品。《国语·鲁语》:“~所以合意,歌所以咏~也。”

❷专指《诗经》。《论语·为政》:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪’。”

❸与“文”相对的一种文体。陈师道《后山诗话》:“~文各有体。”

❹通“持”。承奉,维持。《仪礼·特牲馈食礼》:“受复位,~怀之。”

诗

❶书名。即《诗经》,五经之一。历代科举考试的重要内容之一。

❷科举考试文体之一。详“试帖诗”。

诗

即“诗经”。

诗shī

一种文体名,是可以歌咏和朗诵的韵文。

诗(詩)shī

❶ (文学体裁的一种) poetry; verse; poem: 讽刺 ~ satiric poem [poetry]; 交响 ~ symphonic [tone] poem; 散文 ~ prose poem [poetry]; 田园 ~ idyll; pastoral poem [poetry]; 歪 ~ rubbish poems; inelegant verses; doggerel; 无韵 [自由] ~ blank [free] verse; 写 ~ write a poem; 欣赏 ~ appreciate a poem; 叙事 ~ narrative poem [poetry]; 你喜欢读 ~ 吗? Do you like to read poems ? 她的画中有 ~。 There is poetry in her paintings. 他善于作 ~。 He is good at verse.

❷ (指《诗经》) The Book of Songs

❸ (姓氏) a surname: ~ 索 Shi Suo

◆ 诗歌 poems and songs; poetry;

诗话 notes on poets and poetry; notes on classical poetry;

诗集 collection of poems; poetry anthology;

诗经 The Book of Songs;

诗句 verse; line;

诗剧 drama in verse; poetic drama;

诗礼传家 a family of scholars; a cultured family;

诗律 strict tonal pattern and rhyme scheme for poetry;

诗篇 poem; inspiring story;

诗情画意 a quality suggestive of poetry or painting; idyllic; rich in [full of] poetic and artistic conception;

诗穷而后工 In poetry one gains depth after suffering.;

诗人 poet;

诗史 history of poetry; epic;

诗书门第 a scholarly family;

诗坛 poetic circles;

诗体 style of a verse, poem, etc.;

诗文 poetic prose;

诗兴 urge for poetic creation; poetic inspiration; poetic mood;

诗选 collection of poem; poetry anthology;

诗意 poetry; poetic quality or flavour;

诗韵 rhyme; rhyming dictionary;

诗章 poem; inspiring story;

诗中有画, 画中有诗 There is painting in his poetry, and poetry in his painting.; a poem replete with graphic description and a painting full of poetic grace

诗

poetry;verse

写~ write (or compose) poetry/吟~ recite poetry/打油~doggerel/古体~classical poetry/律~lüshi—classical poem of eight lines,each containing five or seven characters,with a strict tonal pattern and rhyme scheme(五言~poem with five characters to each of the eight lines;七言~ poem with seven characters to each of the eight lines)/情~love (or amorous)poem/散文~poem in prose/史~epic/十四行~sonnet/抒情~lyric poetry;lyrics/田园~idyll; pastoral poetry/无韵~blank verse/叙事~narrative poetry/有韵~rhymed verse/赞美~ hymn/自由~ free verse

诗

(1)《诗经》的简称。《论语·为政》:“《诗》三百,一言以蔽之,曰‘思无邪’。”《庄子·天运》:“丘治《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》。”(2)春秋末孔子编订《诗经》以前的各种诗歌的汇编。春秋中期楚申叔时所说的《诗》,即属此类。申叔时极为重视“诗言志”的特殊作用,认为诵习诗篇可以“导广显德,以耀明其志”(《国语·楚语上》),即通过发扬先王昭显之德来光照人们的高尚之志。

诗

即 《诗经》。见“诗经”条。

诗shī

❶

❷ 吟

❸ 画情

❹ 七步成

诗詩shī

(8画)![]()

![]()

【提示】讠,2画; 第二笔一笔连写,不要错分成两笔。寺,上面是土,上横短,下横长,不要错写成上横长、下横短的士。

*诗(詩)shī

8画 言部 文学的一种体裁。通过有节奏、韵律的语言反映生活、抒发情感。形式很多,一般要押韵: ~歌|~人|律~|~情画意。

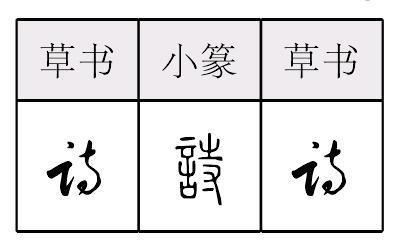

诗詩shī

《说文》所载战国文字从讠(言),从㞢(之)声。小篆隶楷从讠(言),寺(寺即从㞢)声。声母舌尖前音变翘舌音,如寺时(時)侍恃例。本义是说出自己的心思。古书说“诗言志”。《说文》也说是表达意志。是一种文体。形式很多。多用韵。可以歌咏朗诵。

诗詩★繁◎常★常

shī詩,形声,从言,寺声,一种文学体裁,通过有节奏和韵律的语言表情达意。《简化字表》类推简作“诗”。

诗 詩;

詩;.jpg) 篆

篆.jpg) 隶shī

隶shī

【析形】形声字。古文字形从言,寺声。

【释义】本义是文学体裁的一种。通过有节奏、韵律的语言反映生活,抒发情感。最初诗可以唱咏。刘勰《文心雕龙·乐府》:“凡乐辞曰诗,诗声曰歌。”《诗经》中的“国风”部分,原即各地民歌。“诗”单用是又指我国古代第一部诗歌总集《诗经》。诗、书、礼、乐、易、春秋,并称为儒家六艺(六经)。[诗骚]《诗经》、《离骚》的并称,中国最早的两部诗歌集,分别代表了中国诗歌现实主义和浪漫主义的两种诗歌传统。后以之泛指诗歌。

【shape analysis】It is the pictophonetic character.In ancient character the meaningful part is言(yán,speak).The phonetic component is寺(sì).

【original meaning】It belongs to the literary genre.It expresses feelings through rhythm and rhythm of language.

- kung ji是什么意思

- kungkang是什么意思

- kungkat是什么意思

- kungkung是什么意思

- kunglat是什么意思

- kunglet是什么意思

- kungli是什么意思

- kung,hans是什么意思

- kunhkan是什么意思

- kunhting是什么意思

- kunhting wa是什么意思

- kunigarga是什么意思

- kuninda是什么意思

- kunitz,stanley是什么意思

- kuniyoshi yasuo是什么意思

- kunja是什么意思

- kunjalal ghosh是什么意思

- kunjala ⅰ是什么意思

- kunjala ⅱ是什么意思

- kunjara是什么意思

- kunjara ⅲ是什么意思

- kunjara ⅳ是什么意思

- kunjara ⅴ是什么意思

- kunju nair是什么意思

- kunkuma是什么意思

- kunkun是什么意思

- kunle是什么意思

- kunl·miel是什么意思

- kunmi是什么意思

- kunming 昆明。是什么意思

- kunrai是什么意思

- kunstler charles是什么意思

- kunt是什么意思

- kunta是什么意思

- kuntaka是什么意思

- kuntaka (kuntala)是什么意思

- kuntala (s)是什么意思

- kunti是什么意思

- kuntibhoja是什么意思

- kunti (prtha)是什么意思

- kunti ⅰ是什么意思

- kunti ⅱ是什么意思

- kunti ⅲ是什么意思

- kunwar singh是什么意思

- kun,bela是什么意思

- kuo是什么意思

- kup是什么意思

- kupa是什么意思

- kupata是什么意思

- kupkup是什么意思

- kuprin,aleksandr ivanovich是什么意思

- kurabaka是什么意思

- kural是什么意思

- kuramuni是什么意思

- kuranga是什么意思

- kurangaksetra是什么意思

- kurani是什么意思

- kurannu是什么意思

- kuraparvata是什么意思

- kurara是什么意思