附录Ⅰ 255种常见疾病诊断标准缺血性心脏病

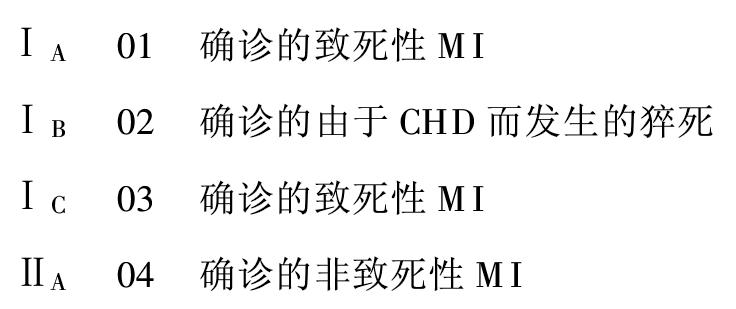

缺血性心脏病 (国际心脏病学会和协会(ISFC)及世界卫生组织(WHO) 临床命名标准化联合专题组的报告)很久以前,流行病专家已了解到必须有一个标准化的命名及诊断标准。现今,临床医师亦认为有其必要。由于每天有新的、昂贵的内外科治疗方法问世,需要可靠地、客观地评价这些方法的效果。然而,只有评价的目标标准化了,才可能将各个结果加以比较。在缺血性心脏病领域,由于新的诊断和治疗方法的迅速发展,引起世界的兴趣和探讨,特别迫切需要有一个公认的命名。本组的任务是为了使各个研究可以比较而提出一个能为国际上接受的缺血性心脏病命名,并说明其所依据的概念。这些定义是根据临床观察,包括心电图、酶变化,但不包括冠状动脉造影。 缺血性心脏病的定义是,由于冠状循环改变引起冠状血流和心肌需求之间不平衡而导致心肌损害。缺血性心脏病包括急性暂时性的和慢性的情况,可由于功能性改变或器质性病变而引起。非冠状动脉性血流动力学改变引起的缺血,如主动脉瓣狭窄则不包括在内。“缺血性心脏病”与“冠状动脉粥样硬化性心脏病”是同义词,其他名称不主张再沿用。缺血性心脏病的分类如下: 一、原发性心脏骤停 原发性心脏骤停是一突然事件,设想是由于心电不稳定所引起,没有可以作出其他诊断的依据。①如果未作复苏或复苏失败,原发性心脏骤停归诸于猝死。②以往缺血性心脏病的证据可有可无,如果发生死亡时无人见到,则诊断是臆测性的。 二、心绞痛 1.劳累性心绞痛:劳累性心绞痛的特征是,由运动或其他增加心肌需氧量的情况所诱发的短暂胸痛发作,休息或舌下含服硝酸甘油后,疼痛常可迅速消失。劳累性心绞痛可分为3类: (1)初发劳累性心绞痛:劳累性心绞痛病程在1个月以内。 (2)稳定型劳累性心绞痛:劳累性心绞痛病程稳定1个月以上。 (3)恶化型劳累性心绞痛:同等程度劳累所诱发的胸痛发作次数、严重程度及持续时间突然加重。 2.自发性心绞痛:自发性心绞痛的特征是,胸痛发作与心肌需氧量的增加无明显关系。与劳累性心绞痛相比,这种疼痛一般持续时间较长,程度较重,且不易为硝酸甘油缓解。未见酶变化。心电图常出现某些暂时性ST段压低或T波改变。自发性心绞痛可单独发生或与劳累性心绞痛合并存在。 自发性心绞痛患者的疼痛、发作频率、持续时间及疼痛程度可有不同的临床表现。有时,患者可有持续时间较长的胸痛发作,类似心肌梗死,但没有心电图及酶的特征性变化。 某些自发性心绞痛患者,在发作时出现暂时性的ST段抬高,常称为变异型心绞痛。③但在心肌梗死早期记录到这一心电图图形时,不能应用这一名称。 初发劳累性心绞痛、恶化型心绞痛及自发性心绞痛常统称为“不稳定型心绞痛”。本报告则选用这些各自特异的名称。 三、心肌梗死 1.急性心肌梗死:急性心肌梗死的临床诊断常根据病史、心电图和血清酶的变化而作出。 病史:典型的病史是出现严重而持久的胸痛。有时病史不典型,疼痛可以轻微或没有,可以主要为其他症状。 心电图:心电图的肯定性改变是出现异常、持久的Q波或QR波以及持续1天以上的演进性损伤电流。当心电图出现这些肯定性变化时,仅凭心电图即可作出诊断。另一些病例,心电图示有不肯定性改变,包括: (1)静止的损伤电流; (2)T波对称性倒置; (3)单次心电图记录中有一病理性Q波; (4)传导障碍。 血清酶:①肯定性改变包括血清酶浓度的序列变化,或开始升高和继后降低。这些变化,必须与特定的酶以及症状发作和采取血样的时间间隔相联系。心脏特异性同工酶的升高亦认为是肯定性变化。②不肯定性改变为开始时浓度升高,但不伴有随后的降低,不能取得酶活力的曲线。 (1)肯定的急性心肌梗死:如果出现肯定性心电图改变和(或)肯定性酶变化,即可诊断为明确的急性心肌梗死。病史可典型或不典型。④ (2)可能的急性心肌梗死:当序列、不肯定心电图改变持续超过24h以上,伴有或不伴有酶的不肯定性变化,均可诊断为可能的急性心肌梗死。病史可典型或不典型。 在急性心肌梗死恢复期,某些患者可呈现自发性胸痛,有时可伴有心电图改变,但无新的酶变化,其中某些病例可诊断为Dressler梗死后综合征,某些为自发性心绞痛,另一些则为急性心肌梗死复发或可能有扩展。其他的诊断措施可能有助于建立确切的诊断。 2.陈旧性心肌梗死:陈旧性心肌梗死常根据肯定性心电图改变,没有急性心肌梗死病史及酶变化而作出诊断。如果没有遗留心电图改变,可根据早先的典型心电图改变或根据以往肯定性血清酶改变而诊断。 四、缺血性心脏病中的心力衰竭 缺血性心脏病可因多种原因而发生心力衰竭,它可以是急性心肌梗死或早先心肌梗死的并发症,或可由心绞痛发作或心律失常所诱发。在没有以往缺血性心脏病临床或心电图证据的心力衰竭患者(排除其他原因),缺血性心脏病的诊断乃属推测性。 五、心律失常 心律失常可以是缺血性心脏病的惟一症状。在这种情况下,除非进行冠状动脉造影证明冠状动脉阻塞,否则缺血性心脏病的诊断仍是臆测性的。 “梗死前心绞痛”和“中间型冠状动脉综合征”这两名称不包括在本报告内。因为根据本组的意见,前者的诊断是回忆诊断,仅在少数病例中得到证实,而后一诊断的所有病例均可归属于本报告所描述的缺血性心脏病分类中的一种。 急性心肌梗死和脑卒中的国际诊断标准 (Gillam R F,et al.Am Heart J) 多年来,研究心肌梗死(MI)和卒中的许多中心均有各自的一套诊断标准,为适应当前缺血性心脏病(IHD)研究的需要,推荐一种新的诊断标准。 新的诊断标准,主要是根据Framingham心血管疾病调查研究组的标准拟定的,同时参考了美国近年来所有大学临床研究采用的标准,美国共同监测研究及WHO心梗和卒中登记中应用的标准等。在制定本标准的过程中,曾与WHO保持联系,并将草案分送给流行病学以及和临床有关的专家评阅,其间进行了反复的修改,最后译成计算机语言。本标准已由明尼苏达州心脏调查中心、斯坦福等五城市研究机构应用于临床。 一、致死性冠状动脉疾患 (一)确诊的致死性心肌梗死 1a.四周内死亡的确诊(标准见下)的MI;或 1b.尸检报告:AMI。和 2.根据死亡鉴定、尸检报告、住院病历或医生记录,除动脉粥样硬化或心脏-动脉粥样硬化的病程外,患者生前无其他可能致死的疾患。 (二)确诊的冠心病患者突然死亡 1.证实是由于严重的心脏症状(长期心绞痛、呼吸急促、晕厥等)导致患者在1h内死亡;或患者死前1h无任何症状。和 2.死亡前四周无确诊的AMI的记录。和 3.根据死亡鉴定、尸检报告、住院病历或医生记录,除动脉粥样硬化或心脏-动脉粥样硬化的病变外,患者生前无其他可能致死的疾患。 (三)确诊致死性CHD 1.死亡鉴定与潜在的或急性原因一致(ICD-9 code 410~414)。和 2.死亡前四周无AMI的记录。和 3.不符合猝死标准。和 4.根据死亡鉴定、尸检报告、住院病历或医生记录,除动脉粥样硬化或心脏-动脉粥样硬化的病变外,患者生前无其他的可能致死性疾患。和 5a.根据亲属、医生提供的材料,或住院病历,有陈旧性确诊或疑诊的MI病史。或 5b.尸检报告:严重冠状动脉粥样硬化或陈旧性MI,无AMI。(两支以上冠脉近端狭窄>50%或一支以上>75%)。或 5c.快速死亡:严重的心脏症状或无症状后1~24h发生死亡。 (四)可疑致死性CHD 1.死前四周无确诊的AMI。和 2.不符合猝死标准。和 3.无确诊的致死性CHD记录。和 4.死亡鉴定与潜在或立即原因一致(ICD-9 code 410~414)。和 5.根据死亡鉴定、尸检报告、住院病历或医生记录,除动脉粥样硬化或心脏-动脉粥样硬化病变外,患者生前无其他可能致死的疾患。 二、非致死性心肌梗死 (一)确诊 1.有变化的诊断性ECG。和(或) 2.诊断性ECG和酶学异常。和(或) 3.持续时间较长的心绞痛或酶学异常。 (二)疑诊:符合以下一项或多项(Dxcodelo) 1.酶可疑和ECG可疑(伴或不伴有疼痛)。 2.酶可疑和诊断性ECG(无疼痛)。 3.酶异常和其他ECG(无疼痛)。 4.酶异常和ECG可疑(无疼痛)。 5.惟有酶学异常(无疼痛,缺少ECG或伪ECG)。 6.持续时间较长的心绞痛和酶可疑(缺少ECG或伪性ECG)。 7.持续时间较长的心绞痛和可疑ECG(酶资料不完整)。 8.持续时间较长的心绞痛和诊断性ECG(酶可疑或不完整)。 9.持续时间较长的心绞痛(ECG和酶学资料不完整)。 10.持续时间较长的心绞痛,属“其他项(见下)”的ECG。不可疑。 11.持续时间较长的心绞痛,属“其他项(见下)”的ECG,酶资料不完整。 定义:持续时间较长的心绞痛,当疼痛具下列特征时: (1)在前胸,左手臂或下颌任何一处发生疼痛,可牵涉至背部、肩、右手臂、腹部一侧或双侧。 (2)时间>20min。 ECG: a.变化的诊断性ECG:在一系列ECG上出现一个有诊断意义的演变过程[根据ECG的演变形式可作为AMI的诊断。在下列导联组中出现或消失,前壁(V1~V5);侧壁(Ⅰ、aVL、V6);下壁(Ⅱ、Ⅲ、aVF)。该分类应在入院后做两次或两次以上ECG。] (1)出现诊断性Q波。(Minn code 1-1-1至1-2-5加上1-2-7)。或 (2)出现可疑波(Minn code 1-2-8或任何-3code)和无明显ST段下降;出现诊断性Q波及明显ST段下降(Minn code 4-1;或4-2)。或 (3)出现可疑Q波,但ST无升高;以后出现病理性Q波加上ST段升高(Minn code 922)。或 (4)可疑Q波和明显T波倒置,以后出现病理性Q波,T波仍倒置(Minn code 5-1或5-2)。 (5)无Q波,也不符合Minn code 4-1或4-2,以后出现可疑Q波加上4-1或4-2。或 (6)无Q波,无Minn code 9-2,以后出现可疑波加上9-2。或 (7)无Q波,无Minn code 5-1或5-2,以后出现可疑Q波加上5-1或5-2。 b.诊断性ECG: (1)Minn code 1-1-1至1-2-5和1-2-7,诊断性Q波和QS形成。或 (2)Minn code 9-2:ST段升高加T波降低。见5-1或5-2。(上述T波降低均不能在心室传导阻滞时应用)。 c.可疑ECG: (1)出现Q波和QS形成,Minn code 1-2-8通过1-3-6。或 (2)ST连接(J点)和ST段降低。Minn code 4-1至4-3。或 (3)T波改变,Minn code 5-1至5-3。或 (4)ST段升高,Minn code 9-2。 d.其他ECG:所有其他发现,包括正常ECG。 e.伪性ECG: (1)遗漏导联(导联接错)。 (2)基线不稳定(在1~20mm之间),掩盖ST-T。 (3)肌肉颤动,造成波与波之间波动>2mm。 (4)其他技术环节造成Q波测量困难,如中心缺乏等。 (5)明显的QRS形态异常:如完全性束支传导阻滞、人工起搏心律等。 f.缺ECG:无ECG。 ECG被认为是标准中的较重要条件,其中演变性ECG>;诊断性ECG>;可疑ECG>;其他。 心脏酶学:酶异常是指超过实验室正常值的上限。 a.在入院后或急性发作后72h内,应测量总CPK和CPK-MB。 b.入院后或急性发作后72h内,观测CPK、LDH和SGOT之一种。 酶异常: (1)有关CPK-MB:如医院标准采用定性法,则CPK-MB须阳性;若医院采用定量法,则至少达正常上限值的两倍。总CPK至少达正常上限值的两倍。或 (2)总CPK至少达正常上限值的两倍和LDH或SGOT之一达正常上限值的两倍。 当酶值仅在实验室标准的正常上限,则属可疑。 酶可疑: (1)入院或急性发作后72h内测CPK-MB和总CPK。若医院标准为定性法,则CPK-MB须阳性;若为定量法,则CPK-MB仅在正常值上限,而总CPK不到正常上限值的两倍。或 (2)入院或急性发作后72h内测CPK、LDH或SGOT,至少一种超过正常上限值,但未达酶异常的诊断标准。或 (3)按标准,CPK-MB、CPK、SGOT或LDH均属“异常”,但有非缺血性原因存在(如除颤、外科手术、肝脏疾病、注射等)。 酶“正常”:未达上述“异常”或“可疑”标准。 酶“不完全”,未达上述酶“异常”或“可疑”标准。 三、原发性心脏停搏后成功复苏 (一)确诊 1.缺血性停搏: (1)突然心肺衰竭(无脉搏及自然呼吸)后成功复苏。和 (2)复苏时ECG报告:心室纤颤或心搏停止。和 (3)无确诊或可疑MI诊断所必需的ECG、病情变化和病史。 (4)除动脉粥样硬化或心脏-动脉粥样硬化病变外,无其他可能致死的急性或慢性病变。和 (5)陈旧MI的病史。和 (6)在同一次住院期间,以后出现有意义的CHD病变(冠状造影显示两支或两支以上近端狭窄>50%,一支或一支以上>75%,陈旧性MI(Minn code 1-2,1-2)。 2.原发性心律失常(无缺血病变): (1)突然心肺衰竭(无脉搏及自然呼吸)后成功复苏。和 (2)复苏时ECG示心室纤颤或心搏停止。 (3)根据诊断标准所要求的有关ECG、酶病史可排除肯定的或可疑心肌梗死。和 (4)除动脉粥样硬化或心脏-动脉粥样硬化病变外,无其他可能致死的急性或慢性病变。和 (5)无陈旧性MI史。 (6)在同一次住院期间,未记录到有意义的CHD(冠脉无两支或两支以上近端狭窄>50%一支或一支以上>75%)。 3.非特异性(无足够资料可将其分类于缺血或心律失常): (1)突然的心肺衰竭(无脉及自然呼吸)后复苏。和 (2)复苏时ECG示心室纤颤或心搏停止。和 (3)根据诊断标准,缺乏确诊和可疑心梗所必需的ECG、酶及病史。和 (4)除动脉粥样硬化或心脏-动脉粥样硬化病变外,无其他可能致死的疾患。 (二)可疑 1.由于“原发性心脏停搏”而造成突然心肺功能衰竭后的复苏。和 2.复苏时ECG无心室纤颤或心搏停止。 3.根据标准不能“确诊”心肌梗死。 4.除动脉粥样硬化或心脏-动脉粥样硬化病变外,无其他可能致死的疾患。 四、致死性卒中 (一)确诊 1a.尸检诊断:脑梗死或脑出血。和 1b.根据死亡鉴定、尸检、病历记载或医生记录,存在其他疾患:如脑瘤、硬膜下血肿、蛛网膜下腔出血、代谢性脑病或周围损害,均可引起局部神经功能缺乏或昏迷。或 2a.迅速发作史(从发病至入院或最明显急性神经功能缺失<48h)。即清醒时快速发生局部神经功能缺失和(或)改变。和 2b.有经验的内科医生或实验室检查发现,患者死前6周有明显的局限神经功能缺失的体征,且>24h。和 2c.见上述1b。 (二)可疑 1.死亡鉴定与潜在或急性原因一致(ICD-9 codes,s431~439)。和 2.尸检时,脑内无明显异常发现。如有,也是其他疾患(引起神经系统局部体征),而无脑梗死或出血(见上述1b)。 五、非致死性卒中 (一)确诊 1.清醒时局部神经功能缺失和(或)改变的急性发作史(从发作至住院或最明显定位体征出现<4h)。和 2.有经验的内科医生或实验室检查发现,患者发作前6周出现过明显的局限性神经功能缺失,且>24h)。和 3.根据病历记载,无其他疾病,如脑瘤、硬膜下出血、蛛网膜下腔出血、代谢性脑病或周围病变。上述疾病均能引起定位性神经功能缺失或昏迷。 (二)可疑 1a.清醒时突发的局部神经功能缺失和(或)改变(从发作到住院或出现最明显局部神经功能缺失体征<48h)。和 1b.有经验的内科医生或实验室检查发现,患者发作前6周出现过明显的局限性神经功能缺失,且>24h。或 1c.排除与原发性一致或继发性的诊断(ICD-9-Cm code 431,432,434,436,437)。和 2.根据病历记载,由有经验的医生或实验室检查,均未发现能引起局限性神经功能缺失或昏迷的其他疾患(除脑梗死或脑出血外)。 肯定的实验室发现: 1.CT轴扫描未显示任何能引起局限性神经功能缺失或昏迷的疾患(除脑梗死或出血外)。和 2a.显示局部区域稀疏或较正常减弱,此改变与脑梗死一致。或 2b.显示局部密度增高,与脑出血一致。 附:标准分类 诊断编号

心肌病定义和分类 (WHO/ISFC 1995年) 疾病分类是未知和已知病因之间的桥梁。以前心肌病定义为“原因不明的心肌疾病”,以与已知原因的特异性心肌疾病相鉴别。随着对病因学和发病机制认识程度的增加,心肌病与特异性心肌疾病的差别已变得不十分明确。由于原来心肌病的三个类型已被临床广泛接受并应用,该命名仍予保留。现在,心肌病是以主要的病理生理学或如果可能的话,以病因学发病机制为基础进行分类的。 1.定义和分类:心肌病是指伴有心功能障碍的心肌疾病。可分为扩张型心肌病、肥厚型心肌病、限制型心肌病和致心律失常性右心室心肌病。 (1)扩张型心肌病:以左心室或双心室扩张并伴收缩功能受损为特征。可以是特发性、家族性/遗传性、病毒性和(或)免疫性、酒精性/中毒性或虽伴有已知的心血管疾病但其心肌功能失调程度不能用异常负荷状况或心肌缺血损伤程度来解释(见下述)。组织学检查无特异性,常表现为进行性心力衰竭、心律失常、血栓栓塞、猝死,且可发生于任何阶段。 (2)肥厚型心肌病:以左心室和(或)右心室肥厚为特征,常为不对称肥厚并累及室间隔。典型者左心室容量正常或下降,常有收缩期压力阶差。有家族史者多为常染色体显性遗传,细肌丝收缩蛋白基因突变可致病。典型的形态学变化包括心肌细胞肥大和排列紊乱,周围区域疏松结缔组织增多,常发生心律失常和早发猝死。 (3)限制型心肌病:以单侧或双侧心室充盈受限和舒张容量下降为特征,但收缩功能和室壁厚度正常或接近正常。可有间质纤维化增加,可为特发性,也可伴有其他疾病(淀粉样变,伴或不伴有嗜伊红细胞增多的心内膜心肌疾病等)。 (4)致心律失常性右心室心肌病:指右心室正常心肌逐渐进行性被纤维脂肪组织所取代。早期呈典型的区域性,晚期可累及整个右心室甚至部分左心室,累及室间隔相对较少。家族性发病常见,为常染色体显性遗传,不完全外显,隐性型也有报道。心律失常、猝死常见,尤其在青年患者。 (5)不定型的心肌病:包括一些不完全符合上述任何一组的心肌病(如纤维弹性组织增生症、非致密性心肌病、收缩功能不全但心室仅略扩张者、线粒体疾病等)。一些患者可能表现出不止一种心肌病的临床表现(如淀粉样变、系统性高血压)。现已认识到心律失常和传导系统疾病可能是原发的心肌异常,然而现尚未将之列入心肌病的范畴。 2.特异性心肌病:指伴有特异性心脏病或特异性系统性疾病的心肌疾病,过去被定义为特异性心肌疾病。 (1)缺血性心肌病:表现为类似扩张型心肌病,出现不能被冠状动脉病变或缺血损伤的程度来解释的收缩功能受损。 (2)瓣膜性心肌病:表现为与异常负荷状态不符的心室功能障碍。 (3)高血压性心肌病:表现为左心室肥厚,伴有扩张型或限制型心肌病的表现,并有心力衰竭。 (4)炎症性心肌病:伴有心脏功能不全的心肌炎。心肌炎是心肌的一种炎症性病变,已有组织学、免疫学、免疫组化的诊断标准。可为特发性、自身免疫性,或由感染性引起。炎症性心肌疾病也与扩张型心肌病及其他心肌病如南美洲锥虫病(Chagas病)、艾滋病病毒、肠道病毒、腺病毒、巨细胞病毒感染性心肌病的发病有关。 (5)代谢性心肌病:包括内分泌性:毒性甲状腺肿、甲状腺功能减弱、肾上腺皮质功能不全、嗜铬细胞瘤、肢端肥大症、糖尿病;家族性累积性或浸润性疾病:如血色病、糖原累积症、Hurler综合征、Refsum综合征、Niemann-Pick病、Hand-Schuller-Christian病、Fabry-Anderson病、Morquio-Ullrich病;营养物质缺乏:如钾代谢异常、镁缺乏、营养异常(如Kwashiorkor病、贫血、脚气病、硒缺乏);淀粉样变:原发性、继发性、家族性、遗传性心脏淀粉样变;家族性地中海热、老年淀粉样变性等。 (6)全身系统疾病:包括结缔组织疾病,如系统性红斑狼疮、结节性多动脉炎、风湿性关节炎、硬皮病、皮肌炎。浸润性和肉芽肿性疾病包括结节病和白血病。 (7)肌萎缩:包括Duchenne、Becker型和肌强直性肌萎缩。 (8)神经肌肉性疾病:包括Friedreich共济失调、Noonan综合征和着色斑病。 (9)过敏性和中毒性反应:包括对酒精、儿茶酚胺、蒽环类、辐射和其他损害的反应。酒精性心肌病可有大量的饮酒史,目前对酒精的作用是致病的或仅是条件致病的尚不能明确。 (10)围生期心肌病:指首次发病在围生期的心肌病,可能是一组混杂的疾病。 本次研讨会专家组认为,总体上,我国可采纳WHO/ISFC关于心肌病的定义及分类,但结合我国目前情况,在特异性心肌病中高血压性心肌病和炎症性心肌病的命名暂不予采用。 近年来,快速心律失常引发的心肌病即“心动过速性心肌病”已引起重视,但未包括在该分类之中,临床上亦应予以注意。 成人急性病毒性心肌炎 (中华心血管病杂志编辑委员会心肌炎心肌病对策专题组 1999年8月) 心肌炎是指心肌局限性或弥漫性的急性或慢性炎症性病变,可分为感染性和非感染性两大类。前者由细菌、病毒、螺旋体、立克次体、霉菌、原虫、蠕虫等感染所致,后者包括过敏或变态反应性心肌炎如风湿病以及理化因素或药物所致的心肌炎等。由病毒感染所致心肌炎,病程在3个月以内者称急性病毒性心肌炎。 心肌炎的症状轻重不一,病情严重程度不等。轻者可无自觉症状;严重者可表现为猝死、严重心律失常、心源性休克或(和)心力衰竭,导致急性期死亡;也可表现为各种心律失常、心包炎或急性心肌梗死等。成人病毒性心肌炎的临床表现大多较新生儿和儿童病毒性心肌炎为轻,急性期死亡率低,大部分病例预后良好。但暴发型与重型患者少数可出现急性期后持续心腔扩大和(或)心功能不全,临床表现与扩张型心肌病类同,又被称为“亚急性或慢性心肌炎”、“扩张型心肌病综合征”等。这些患者的自然病程不尽相同。部分患者病情进行性发展,心腔扩大和心力衰竭致死;也有少数心腔扩大,而无心力衰竭的临床表现,持续数月至数年后,未经治疗,心功能改善并保持稳定;其中一部分患者可能再度病情恶化,预后不佳。 病毒性心肌炎的确诊相当困难。原因是病毒性心肌炎临床表现及多数辅助检查均缺乏特异性。如何结合临床表现与实验室检查结果确认病毒性心肌炎,国际上尚无统一标准。仅有病毒感染或心肌炎本身的症状都不足以确诊病毒感染心肌。目前我国临床上对急性病毒性心肌炎的诊断多偏宽,有过病毒感染史及心电图发现早搏或仅有胸闷、心悸等非特异性症状加上某些外周血病毒病原学依据就诊断为急性病毒性心肌炎,给患者造成一定的精神和经济负担。为了进一步加强临床医师们对急性病毒性心肌炎的认识,本次研讨会在上两次诊断标准草案的基础上又做了修订,以作为现阶段急性病毒性心肌炎诊断时的参考。 1.病史与体征:在上呼吸道感染、腹泻等病毒感染后3周内出现心脏表现,如出现不能用一般原因解释的感染后重度乏力、胸闷、头昏(心排血量降低所致)、心尖第一心音明显减弱、舒张期奔马律、心包摩擦音、心脏扩大、充血性心力衰竭或阿-斯综合征等。 2.上述感染后3周内新出现下列心律失常或心电图改变:(1)窦性心动过速、房室传导阻滞、窦房阻滞或束支阻滞。(2)多源、成对室性早搏,自主性房性或交界性心动过速,阵发或非阵发性室性心动过速,心房或心室扑动或颤动。(3)两个以上导联ST段呈水平型或下斜型下移≥0.1mV或ST段异常抬高或出现异常Q波。 3.心肌检查的参考指标:病程中血清心肌肌钙蛋白Ⅰ或肌钙蛋白T(强调定量测定)、CK-MB明显增高。超声心动图示心腔扩大或室壁活动异常和(或)核素心功能检查证实左心室收缩或舒张功能减弱。 4.病原学依据: (1)在急性期从心内膜、心肌、心包或心包穿刺液中检测出病毒、病毒基因片段或病毒蛋白抗原。 (2)病毒抗体:第二份血清中同型病毒抗体(如柯萨奇B组病毒中和抗体或流行性感冒病毒血凝抑制抗体等)滴度较第一份血清升高4倍(2份血清应相隔2周以上)或一次抗体效价≥640者为阳性,320者为可疑阳性(如以1∶32为基础者则宜以≥256为阳性,128为可疑阳性,根据不同实验室标准作决定)。 (3)病毒特异性IgM:以≥1∶320者为阳性(按各实验室诊断标准,需在严格质控条件下)。如同时有血中肠道病毒核酸阳性者更支持有近期病毒感染。 对同时具有上述1、2[(1)(2)(3)中任何一项]、3中任何2项,在排除其他原因心肌疾病后,临床上可诊断急性病毒性心肌炎。如同时具有4中(1)项者,可从病原学上确诊急性病毒性心肌炎;如仅具有4中(2)(3)项者,在病原学上只能拟诊为急性病毒性心肌炎。 如患者有阿斯综合征发作、充血性心力衰竭伴或不伴心肌梗死样心电图改变、心源性休克、急性肾功能衰竭、持续性室性心动过速伴低血压或心肌心包炎等一项或多项表现,可诊断为重症病毒性心肌炎。如仅在病毒感染后3周内出现少数早搏或轻度T波改变,不宜轻易诊断为急性病毒性心肌炎。 对难以明确诊断者,可进行长期随访,有条件时可做心内膜心肌活检进行病毒基因检测及病理学检查。 在考虑病毒性心肌炎诊断时,应除外β-受体功能亢进、甲状腺功能亢进症、二尖瓣脱垂综合征及影响心肌的其他疾患,如风湿性心肌炎、中毒性心肌炎、冠心病、结缔组织病、代谢性疾病以及克山病(克山病地区)等。 医院获得性肺炎 (第三届全国肺部感染及间质性肺病学术会议 1998年5月) 医院获得性肺炎(hospital acquired pneumonia,HAP)亦称医院内肺炎(nosocomical pneumonia,NP),是指患者入院时不存在、也不处于感染潜伏期,而于入院48h后在医院(包括老年护理院、康复院)内发生的肺炎。国际上多数报道HAP发病率0.5%~1.0%,在西方国家居医院感染的第2~4位;ICU内发病率15%~20%,其中接受机械通气患者高达18%~60%,病死率超过50%。我国HAP发病率1.3%~3.4%,是第一位的医院内感染(占29.5%)。HAP在病原学、流行病学和临床诊治上与CAP有显著不同。本指南从HAP的特点出发,并在一定程度上融入一些医院感染预防与控制的理论与实践,对临床处理提供指导,以期提高HAP的诊断水平,促进抗生素合理应用,减少耐药菌的产生和传播,改善预后,减少发病。 一、HAP的临床诊断依据 同CAP。但临床表现、实验室和影像学所见对HAP的诊断特异性甚低,尤其应注意排除肺不张、心力衰竭和肺水肿、基础疾病肺侵犯、药物性肺损伤、肺栓塞和ARDS等。粒细胞缺乏、严重脱水患者并发HAP时X线检查可以阴性,卡氏肺孢子虫肺炎有10%~20%患者X线检查完全正常。 二、HAP的病原学诊断 与CAP的要求与步骤相同。必须特别强调:①准确的病原学诊断对HAP处理的重要性甚过CAP。②HAP患者除呼吸道标本外常规作血培养2次。③呼吸道分泌物细菌培养尤需重视半定量培养。HAP特别是机械通气患者的痰标本(包括下呼吸道标本)病原学检查存在的问题不是假阴性,而是假阳性。培养结果意义的判断需参考细菌浓度。此外,呼吸道分泌物分离到的表皮葡萄球菌、除奴卡菌外的其他革兰阳性细菌、除流感嗜血杆菌外的嗜血杆菌属细菌、微球菌、肠球菌、念珠菌属和厌氧菌临床意义不明确。④在免疫损害宿主应重视特殊病原体(真菌、卡氏肺孢子虫、分枝杆菌、病毒)的检查。⑤为减少上呼吸道菌群污染,在选择性病例应采用侵袭性下呼吸道防污染采样技术。⑥在ICU内HAP患者应进行连续性病原学和耐药性监测,指导临床治疗。⑦不动杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞杆菌、沙雷菌、肠杆菌属细菌、军团杆菌、真菌、流感病毒、呼吸道合胞病毒和结核杆菌可以引起HAP的暴发性发病,尤应注意监测、追溯感染源、制定有效控制措施。 三、HAP病情严重程度的评价 1.危险因素:①宿主:老年人、慢性肺部疾病或其他基础疾病、恶性肿瘤、免疫受损、昏迷、吸入、近期呼吸道感染等。②医源性:长期住院特别是久住ICU、人工气道和机械通气、长期经鼻留置胃管、胸腹部手术、先期抗生素治疗、糖皮质激素、细胞毒药物和免疫抑制剂、H2-受体阻滞剂和制酸剂应用者。③危险因素与病原学分布的相关性:金黄色葡萄球菌:昏迷、头部创伤、近期流感病毒感染、糖尿病、肾衰竭。铜绿假单胞菌:长期住ICU、长期应用糖皮质激素、先期抗生素应用、支气管扩张症、粒细胞缺乏、晚期AIDS。军团菌:应用糖皮质激素、地方性或流行性因素。厌氧菌:腹部手术、可见的吸入。 2.病情严重性评价:轻、中症:一般状态较好,早发性发病(入院≤5d、机械通气≤4d),无高危因素,生命体征稳定,器官功能无明显异常。重症:同CAP。晚发性发病(入院>5d、机械通气>4d)和存在高危因素者,即使不完全符合重症肺炎规定标准,亦视为重症。 四、HAP的抗菌治疗(略) 附:肺炎相关部分术语界定及说明 (1)下呼吸道感染:指声门以下的气道感染,主要有急性气管-支气管炎、慢性支气管炎合并感染、支气管扩张症合并感染。通常也包括肺炎。 (2)急性气管-支气管炎:以累及气管-支气管为特征,区别于上呼吸道感染和肺炎而相对独立的一种急性炎症,一般仅表现为咳嗽、咳痰,少数病人可以有发热和全身症状。病原体以病毒为主。 (3)慢性支气管炎合并感染:慢性支气管炎患者咳嗽、咳痰、气急症状加重,并出现脓性痰。其病原体主要为肺炎链球菌、流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌等。 (4)肺脓肿:指肺炎坏死形成脓腔。常见的诱因是吸入,常为需氧菌和厌氧菌混合感染。 (5)吸入性肺炎:指内源性或外源性物质吸入下呼吸道,其病理变化包括化学性肺炎、机械性阻塞和细菌性感染,后者主要为口咽部细菌包括厌氧菌。导致吸入的因素有意识障碍、吞咽功能失调、胃液反流、神经肌肉疾病(多发性硬化、Parkinson's病、重症肌无力等)、会厌屏障功能破坏等。 (6)非典型肺炎:相对于经典的大叶性肺炎而言,早年肺炎支原体肺炎病原体尚未完全明确时,因其表现不够典型而用此称,也曾泛指通常细菌以外的病原体所致肺炎。现主要指肺炎支原体、肺炎衣原体和军团杆菌引起的肺炎,这些病原体亦称非典型病原体。提倡用此称在于它的治疗选择,即大环内酯类抗生素非常有效。但“非典型肺炎”之称在概念上有欠准确和规范,仍应强调具体的病原学诊断。 军团菌肺炎 (中华结核和呼吸杂志编辑委员会 1992年4月) 军团菌肺炎是一种革兰阴性杆菌-军团菌引起的肺部炎症。诊断军团菌肺炎的主要依据: (1)临床表现:发烧、寒战、咳嗽、胸痛等呼吸道感染症状。 (2)X线胸片具有炎症性阴影。 (3)呼吸道分泌物、痰、血或胸水在活性炭酵母浸液琼脂培养基(BCYE)或其他特殊培养基培养,军团菌生长。 (4)呼吸道分泌物直接荧光法检查阳性。 (5)血间接荧光法(IFA)检查前后两次抗体滴度呈4倍或以上增高达1∶128或以上。血试管凝集试验(TAT)检测前后两次抗体滴度呈4倍或以上增高,达1∶160或以上。血微量凝集试验检测前后两次抗体滴度呈4倍或以上增高,达1∶64或以上。凡具备(1)、(2)同时又具备(3)~(5)项中任何一项者诊断为军团菌肺炎。 重症肺炎 (全国小儿重症肺炎研讨会 1989年9月) 以下几点可作为重症肺炎诊断标准的参考: (1)腺病毒肺炎或其他病毒性肺炎有继发细菌感染者,或细菌性肺炎交叉感染病毒; (2)呼吸极端困难,发绀明显,肺部口罗音密集或有肺实变体征,X线检查示大片状阴影者; (3)有心力衰竭、呼吸衰竭、脑病、微循环障碍及出现休克或(和)DIC任何一项者; (4)并有脓胸、脓气胸或(和)败血症、中毒性肠麻痹者; (5)有多器官功能衰竭者。 (1)、(2)项为基本条件,再加上(3)~(5)项中任何一项者即为重症肺炎。 难治性肺炎 难治性肺炎是指肺部感染在诊断上不易明确真正的致病微生物或数种致病菌混杂存在,使用认为有效的药物治疗,虽经相当时日亦不见功效,或症状稍缓解又多次反复,病程拖延,并发症多,预后堪虑的一类病例,其临床特点如下: (1)难治性肺炎常发生于老年人; (2)致病菌常数种同时存在,故对一般抗生素容易产生耐药性,初用疗效尚好,但不能持久,时间一长疗效下降,症状反复加重,形成顽固难治病例; (3)感染的来源往往由于病毒感染并发细菌感染、误吸性感染、院内交叉感染等; (4)难治性肺炎多为支气管肺炎和间质性肺炎,病情危重,难以治愈; (5)临床表现常不典型,这类病人起病常为隐袭,很少有突然寒战继而高热者。热度往往不高甚至不觉发热,或有受寒史继之出现上呼吸道炎症,经治疗不仅无效,反而症状加重,严重者发生气促和呼吸困难。病情继续恶化,可导致无欲状、神志模糊或嗜睡等神经症状,易引起重视。 成人呼吸窘迫综合征(ARDS)① 广州座谈会 1988年11月 1.定义:成人型呼吸窘迫综合征(ARDS)系多种原发疾病如休克、创伤、严重感染、误吸等疾病过程中发生的急性进行性缺氧性呼吸衰竭。其病理生理主要改变为弥漫性肺损伤,肺微血管壁通透性增加和肺泡群萎陷,导致肺内血液分流增加和通气与血流比率失衡,临床表现为严重的不易缓解的低氧血症和呼吸频数、呼吸窘迫。 2.临床诊断主要依据: (1)具有可引起ARDS的原发疾病:包括:①肺部疾病,如误吸、重症肺部感染(包括流感病毒、肺孢子虫病等)、肺外伤、肺栓塞(脂肪、羊水)和毒害气体吸入(光气、烟雾)等。②肺外疾病,如创伤、败血症、各种原因的休克、体外循环、大量输库存血、急性胰腺炎、弥漫性血管内凝血、长期高浓度氧(>70%)吸入等。 (2)呼吸系统症状:呼吸频数(>28次/min)或(和)呼吸窘迫。 (3)血气分析异常:低氧血症,在海平面呼吸空气时,PaO2<8kPa(60mmHg);PaO2/FiO2<300(PaO2单位为mmHg)。 (4)胸部X线征象:包括纹理增多,边缘模糊,斑片状阴影或大片阴影等肺间质性或肺泡性病变。 (5)排除慢性肺疾病和左心衰竭。 凡具备以上五项或(1)、(2)、(3)、(5)项者,可诊断为ARDS。 3.ARDS高危病例及可疑病例:具备可引起ARDS的原发疾病(特别是脓毒血症、近期吸入胃内容物、肺挫伤、急性大量输血等)、呼吸频率有增加趋势者(>20次/min),应列为高危病例,进行密切观察;对呼吸频率进行性增快(>20次/min,<28次/min)或(和)PaO2(PaO2/FiO2)进行性下降者(虽PaO2仍大于8kPa)应列为可疑病例。

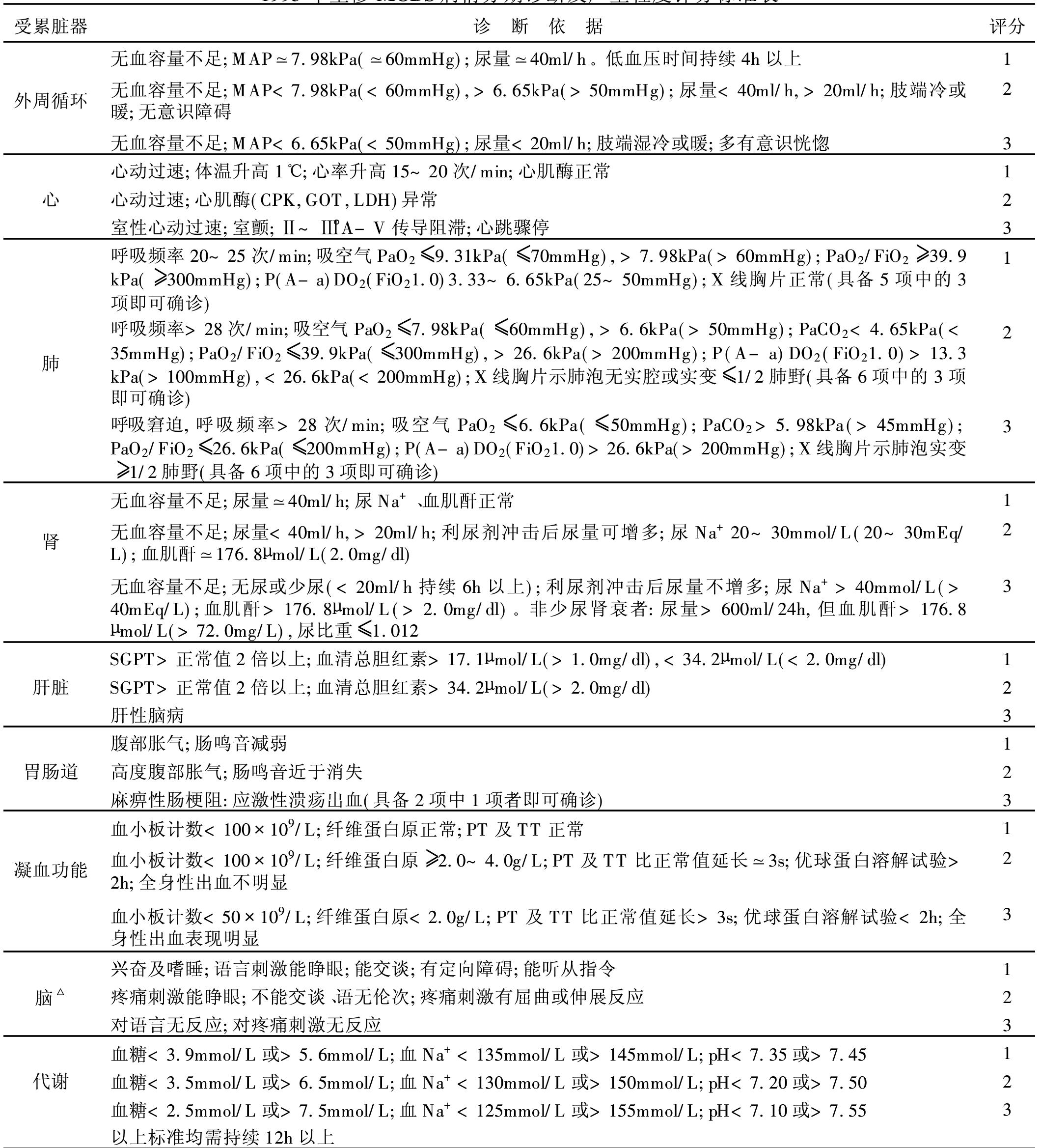

(全国危重病急救医学学术会议 1995年) 1.修定诊断标准的说明:1978年天津市急救医学研究所在天津主持召开了全国ARDS专题讨论会,结合国外诊断标准制定了我国最早的急性呼吸窘迫综合征(ARDS)试行诊断标准。以后的17年至今,国外Shoemaker(1985年)、Brandstetter(1986年)、Cryer(1989年)等,国内全国第二次ARDS研讨会(1988年)、全国呼吸衰竭学术研讨会(1995年4月)相继修订了ARDS的诊断标准,这些标准各有特点。 但从我国危重病急救医学发展的现状出发,ARDS诊断标准的制定不能过严,也不能过宽。要求高级医院及基层医院都能掌握应用,对先兆早期患者不能漏诊,及时治疗,改善预后。为此,1995年重修ARDS分期诊断标准如下。 2.1995年重修ARDS分期诊断标准: (1)有诱发ARDS的原发病因。 (2)先兆期ARDS的诊断应具备下述5项中的3项: 1)呼吸频率20~25次/min; 2)(FiO20.21)PaO2≤9.31kPa(≤70mmHg),>7.98kPa(>60mmHg); 3)PaO2/FiO2≥39.90kPa(≥300mmHg); 4)P(A-a)DO2(FiO21.0)3.32~6.65kPa(25~50mmHg); 5)胸片正常。 (3)早期ARDS的诊断应具备6项中的3项: 1)呼吸频率>28次/min; 2)(FiO20.21)PaO2≤7.90kPa(≤60mmHg),>6.60kPa(>50mmHg); 3)PaCO2<4.65kPa(<35mmHg); 4)PaO2/FiO2≤39.90kPa(≤300mmHg),>26.60kPa(>200mmHg); 5)(FiO21.0)P(A-a)DO2>13.30kPa(>100mmHg),>26.60kPa(<200mmHg); 6)胸片示肺泡无实变或实变≤1/2肺野。 (4)晚期ARDS的诊断应具备下述6项中的3项: 1)呼吸窘迫,频率>28次/min; 2)(FiO20.21),PaO2≤6.60kPa(≤50mmHg); 3)PaCO2>5.98kPa(>45mmHg); 4)PaO2/FiO2≤26.60kPa(≤200mmHg); 5)(FiO21.0)P(A-a)DO2>26.60kPa(>200mmHg); 6)胸片示肺泡实变≥1/2肺野。 注:1.当今国内应用可测数据机械通气尚未普及,故应用机械通气时,方能测定的肺顺应性及PEEP压力值不予采用,需用右心导管才能准确测定的分流量(Qs/Qt)也不予采用。P(A-a)DO2虽是计算值,因ARDS主要是换气功能障碍,它是确定换气功能障碍的重要指标之一,并且能较准确地换算,故予采用。 2.结合APACHEⅢ危重病评分系统,可以较精确地评定病情严重程度及预测预后。 Murray提出对ARDS的诊断、严重程度分类的床边简便测定指标: 成人呼吸窘迫综合征(ARDS)分类

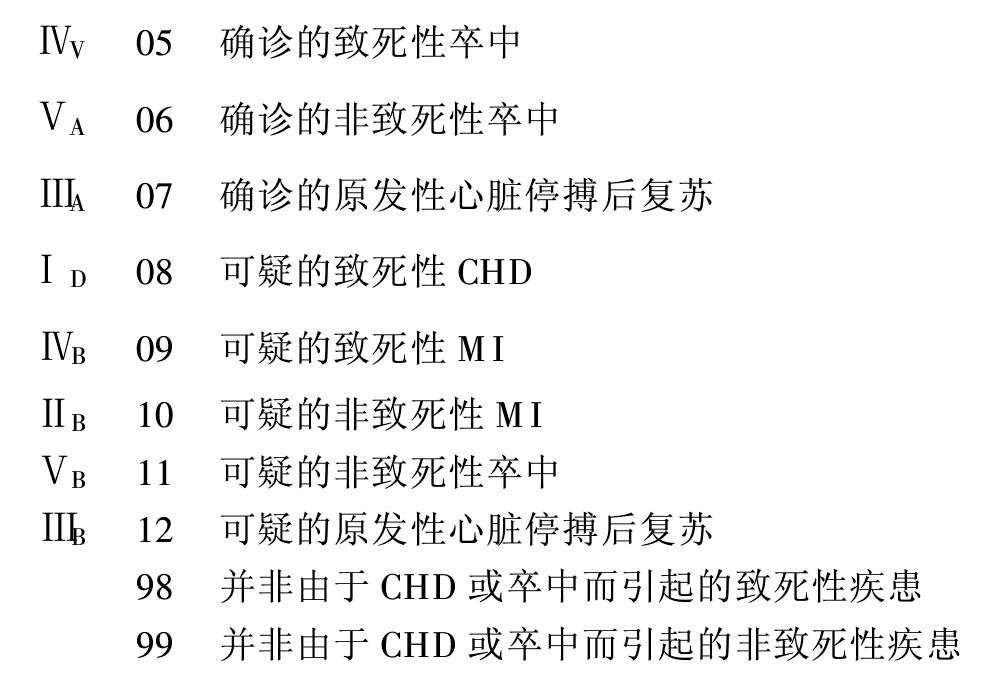

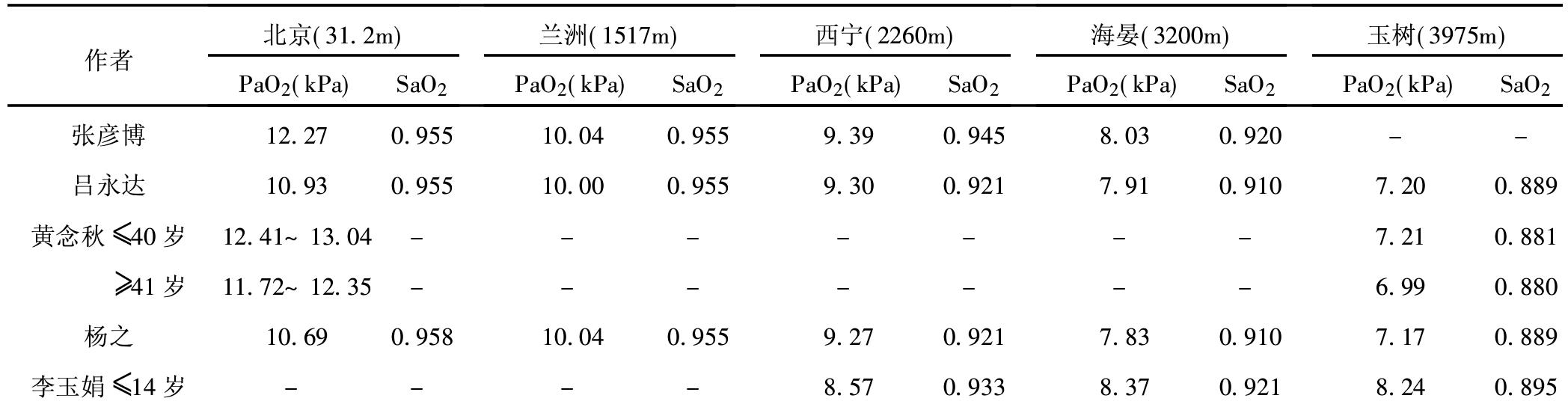

顺应性=1次换气量/(最大气道内压-PEEP) 高海拔地区急性呼吸窘迫综合征 中国西部急性呼吸窘迫综合征(ARDS)诊断标准专题研讨会 1999年8月“中国西部急性呼吸窘迫综合征(ARDS)诊断标准专题研讨会”、“西北五省区第2届急救医学学术交流会暨兰州军区第3届胸心外科学术交流会”于1999年8月24~26日在兰州联合召开,参会代表120余人,大部分来自中国西部各省区。本次会议除例行学术交流外,特意邀请了国内知名胸心内外科、危重急救医学、高原医学专家,对“高海拔地区ARDS诊断标准”(以下简称标准)进行了广泛深入的讨论和评述,大会一致通过下列诊断标准及说明。 1.高海拔地区ARDS定义:高海拔地区ARDS是在平原ARDS病因病理生理相同基础上受海拔梯度性上升、氧分压梯度性下降、高原环境暴露因素等影响启动了全身系统器官内分泌轴系应激、炎性介质网络对ARDS所产生的分子叠加作用,从而使病理生理变化、临床症状体征、血气参数出现比平原更显著的差异,此种差异在海拔1500m即已出现,海拔愈高,差异愈著。 2.诊断标准:有诱发急性肺损伤或急性呼吸窘迫综合征(ALI或ARDS)原发病因、急性起病、可排除心源性、高原性肺水肿或引起通气性呼吸困难的其他病因,并具备下列临床标准中任何1项与血气标准中符合本梯度的任何2项即可诊断本病。 (1)临床标准:共有3项。 1)呼吸次数≥30次/min(ALI),≥40次/min(ARDS);发病迅猛,呼吸困难、窘迫,发绀显著。 2)可听到干、湿性口罗音或哮鸣音(ALI)或咯大量泡沫状黏痰、粉红色液态痰(ARDS)。 3)X线胸片显示肺纹理模糊(ALI),一侧或两侧肺野片状或融合状阴影(ARDS)。 (2)血气标准:共有4项(见表1)。 表1 不同海拔高度ALI或ARDS的4项血气标准参数

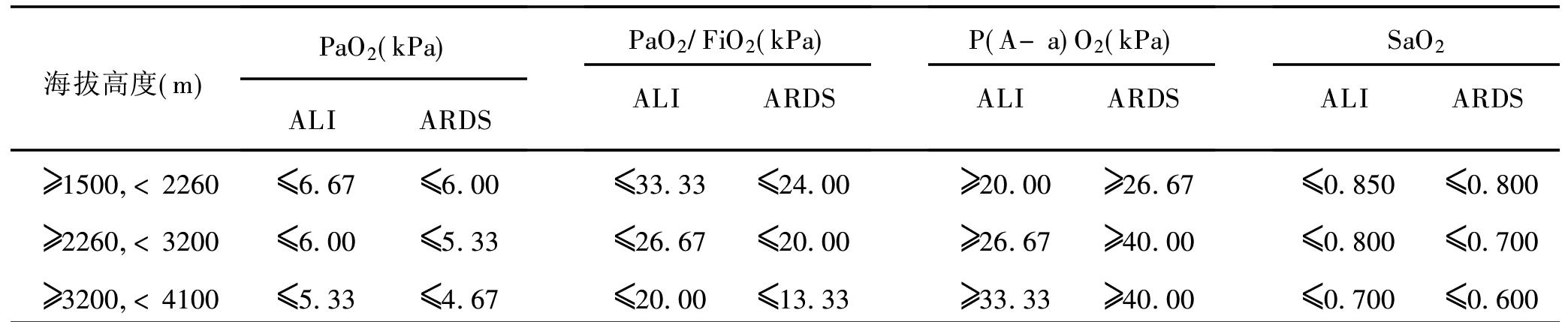

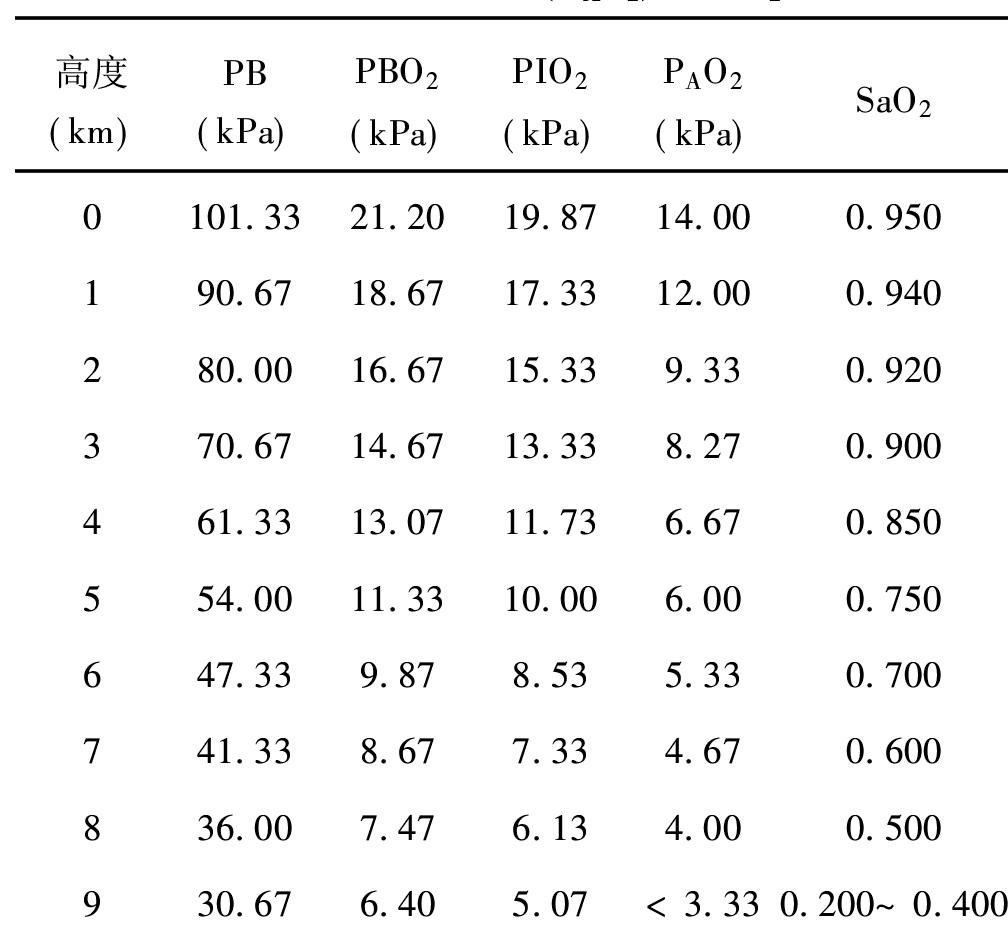

注:PaO2为氧浓度0.21时的值;P(A-a)O2为氧浓度1.00时的值;1kPa=7.5mmHg 3.几点说明: (1)建立《标准》的必要性:受高海拔地区低气压、低氧分压及高原环境综合暴露因素影响,以低氧分子生理生物学为主轴,启动了全身系统器官的生理、病理生理改变,海拔越高,病理生理变化越重,临床症状体征也越显著。急进高原3780m现场ALI绵羊内毒素模型和平原同类模型比较肺淋巴流量增加了2.3倍,肺通透表面积增加1.5倍。血气、血流动力学、生化指标和平原相比差异十分显著。海拔3200m现场ALI小鼠模型24h累积死亡率为97%(相同平原模型为22.9%)。根据临床资料当海拔≥1500m时,有关ALI或ARDS的血气参数即和平原分离开来,例如PaO2(氧浓度为0.21)测定为8.00kPa或PaO2/FiO2≤40.00kPa在平原即被定为ALI或ARDS,但在≥1500m时此值却被视为正常低限,无碍生活和工作。由于生物个体适应模式诸多差异,当海拔达到2260m时已可见到高原应激反应及高原肺水肿的记载,ARDS临床症状体征、血气参数和平原相比,差别更趋明显。大量资料还表明直接影响ALI或ARDS的血气、酸碱度、红细胞功能、炎性效应细胞因子和介质可能在特定的高原环境下形成某些占优势的启动网络,因此制订此《标准》有十分重要的临床意义。 (2)制订《标准》的方法、策略和临床评估:参考1500~3780m不同海拔梯度5批次1090例次ALI动物模型致伤前后血气参数和临床资料,采用临床标准与血气量化标准并重、不同海拔高度血气参数兼顾的原则,取各该梯度ARDS轻量级临床血气值作为各该梯度的早期标准(ALI),取其平均值作为该梯度的中晚期标准(ARDS)。例如,兰州梯度一组ARDS报告PaO2(氧浓度为0.21)最高为6.93kPa,最低为5.33kPa,均值为6.20kPa,则其PaO2标准值可概定为6.67kPa(ALI)和6.00kPa(ARDS)。由于《标准》中采用了较广谱的模糊数学涵盖模式,如受检者所处高度未包括在《标准》中,也可参照海拔系数公式另行估算。ARDS预测值=海拔系数×8.00kPa(8.00kPa为ARDS常数)。根据Dolton大气压=大气中各气体分子分压总和的原理,海平面大气压(PB)为101.33kPa,则大气氧分压(PBO2)=101.33kPa×0.21=21.28kPa,吸入气氧分压(PIO2)=(101.33kPa-水蒸气压6.27kPa)×0.21=19.96kPa。以兰州海拔高度1517m大气压84.67kPa为例,则兰州PBO2=84.67÷101.33×21.28kPa=17.78kPa;PIO2=(84.67-6.27)÷(101.33-6.27)×19.96kPa=10.46kPa,由此推理不同海拔高度的系数均有差异。兰州的海拔系数=84.6÷101.33=0.84,若用此海拔系数推算兰州梯度的ARDS预测值应为0.84×8.00kPa=6.72kPa。如受检者所在高度为4200m,该梯度PB为61.07kPa,则其海拔系数应为61.07÷101.33=0.60,发生在该梯度ARDS的预测值=0.60×8.00kPa=4.80kPa。用此公式验证兰州军区总医院近10年院内死亡的2325例,参照欧美(1992年)、庐山(1995年)ALI或ARDS诊断模式则可筛检出资料比较完整的94例属于ARDS或多器官衰竭(MOF)致死。用同样的标准也曾先后抢救成功另外2组ARDS病例,成活率分别为18/19(94.7%),14/22(63.6%),结合兰州、昆明(1890m)和拉萨(3658m)各组报道的310例ARDS血气参数,说明本《标准》的量值和梯度变化趋势是适度的。如此,可基本覆盖自1500~4100m范围的人群居住区(不同高度PBO2参数和正常人体血气参数见表2、3)。 表2 不同高度PB、PBO2、PIO2、肺泡气中氧分压(PAO2)和SaO2

表3 不同海拔高度正常人体血气参数

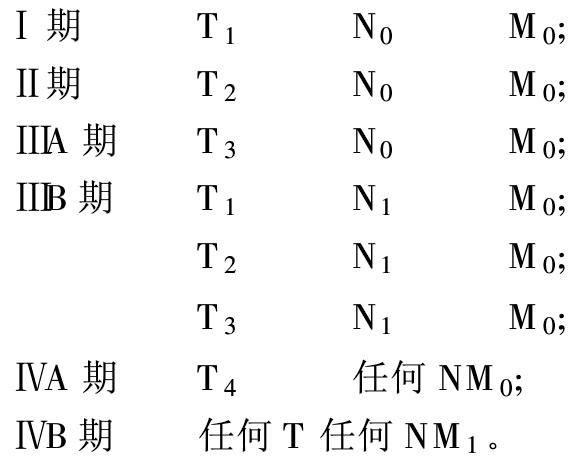

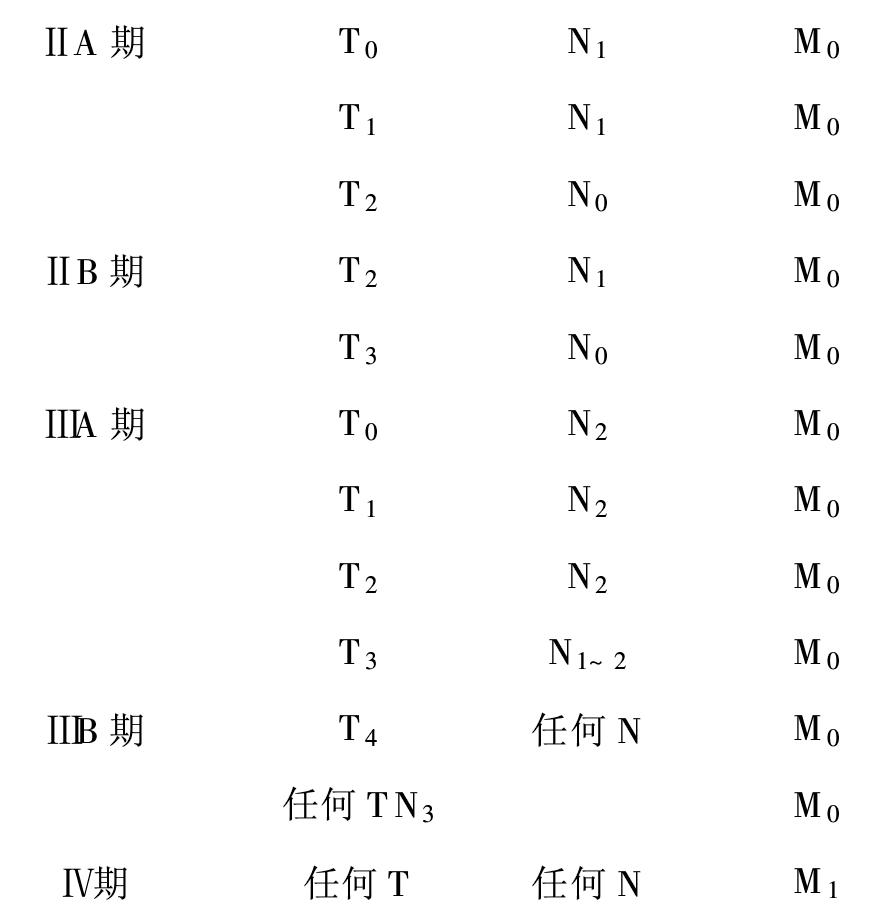

(3)有关ALI或ARDS临床标准与血气标准的思考:实践表明,血气参数中氧合指数是一个误差较小、诊断符合率较高的指标,生理涵意较大。《标准》中除首推此项指标外,PaO2毕竟是计算多项参数的资料指标,亦应列入。SaO2在3500m高度范围内,几乎没有统计学差异而且受温度、pH和血红蛋白等多种因素干预,变异性较大,但其优点是操作简便易行,可以连续动态观察,对早期诊断治疗有较大的实用性,切合高原实际。 值得指出的是,与平原ALI或ARDS诊断标准相比,《标准》中除重视了不同高度的血气标准外,同时加重了高海拔地区病理生理特点和临床诊断标准的含量,尽管尚难完全量化,但却有着重要的特征性、实践性和可操作性。 (4)ARDS与急性高原肺水肿(AHPE)的鉴别问题:高海拔区ARDS和AHPE是在特殊环境下遇到的一类特殊问题,两者有许多相似之处。AHPE患者平素健康,纯属高原、特高原起病,发病快、治愈快、肺部阴影消失也快,只要及时脱离高原或早期有效给氧奏效明显,预后好。高海拔ARDS必有创伤、感染和休克等原发病因,任何海拔高原均可起病,病程长、任何给氧方式奏效都慢,预后差,肺部阴影消失也慢,后期还可形成“白肺”。两者病因不同、病理生理不尽相同,病程发展和预后有较大差异,是2种概念不同的疾病,临床症状体征、X线胸片、生化指标和病理学检查均有许多细别。 肺癌的TNM分期 Mountain等于1997年发表了修订后的肺癌分期系统,并为UICC所采用。 新的分期系统(UICC,5th ed 1997)

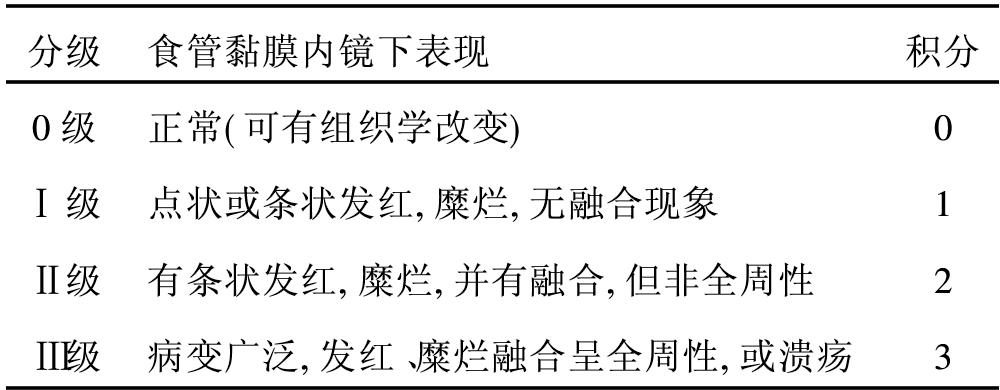

新的分期系统补充或改进之处主要有:T分期中,有关肺内卫星灶的分期改为不论原发灶大小,如同一肺叶内有卫星灶,一律定为T4,如结节位于同侧肺而非原发肺叶内侧为远处转移,定为M1。恶性心包积液与恶性胸腔积液意义相同,均为T4。肺癌淋巴结分为14组,1~9组为纵隔淋巴结,均包裹在纵隔胸膜内;10~14组为肺门及肺内淋巴结,均在纵隔胸膜反折以远。原Ⅰ期肺癌包括T1N0M0和T2N0M0,因T1N0M0预后优于T2N0M0,故在新分期中将其分为Ⅰa和Ⅰb两亚组。同理,原Ⅱ期患者也分为Ⅱa和Ⅱb两亚组,而原Ⅲa期中的T3N0M0组,因预后与Ⅱb相当,故将其移入Ⅱb组。其余分期与原分期系统相同。 新的肺癌国际分期系统比旧标准更为准确、实用,国际抗癌联盟已将其向全世界推广。为规范肺癌临床诊治原则,同时也为方便国际间的学术交流和协作,建议在今后的临床工作和研究中统一采用这一最新的肺癌分期系统。 反流性食管病(炎) (全国反流性食管病(炎)研讨会 1999年8月) 胃内容物(包括十二指肠液)反流入食管产生症状或并发症时,称为胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease,GERD)。酸(碱)反流导致的食管黏膜破损称为反流性食管炎(reflux esophagitis,RE)。消化内镜是RE的主要诊断方法。GERD广义地包括了食管黏膜破损或无破损。因此,可分为内镜阳性GERD和内镜阴性GERD。内镜检查食管黏膜有破损者为RE。 一、RE的诊断标准:有典型的GERD症状如明显烧心、反酸、胸骨后灼痛等,而无报警症状者需具备下列RE的依据。 1.RE的内镜诊断及分级见表1。 表1 反流性食管炎的内镜诊断及分级

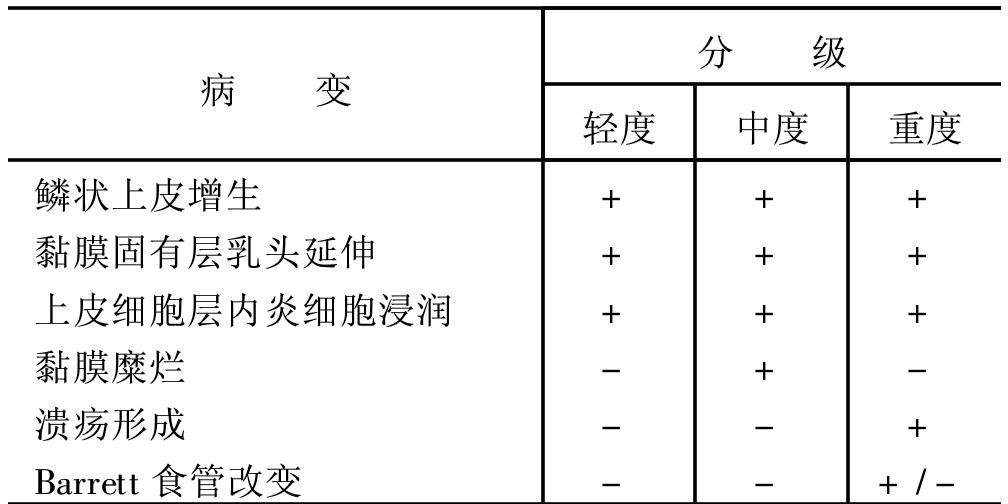

必须注明:各病变部位(食管上、中、下段)和长度;狭窄部位、直径和程度;Barrett食管改变部位,有无食管裂孔疝。 2.RE的基本病理改变是:①食管鳞状上皮增生,包括基底细胞增生超过3层和上皮延伸;②黏膜固有层乳头向表面延伸,达上皮层厚度的2/3,浅层毛细血管扩张,充血及(或)出血;③上皮层内中性白细胞和淋巴细胞浸润;④黏膜糜烂或溃疡形成,炎细胞浸润,肉芽组织形成和(或)纤维化;⑤胃食管连接处以上出现Barrett食管改变。RE的病理分级见表2。 表2 反流性食管炎病理分级

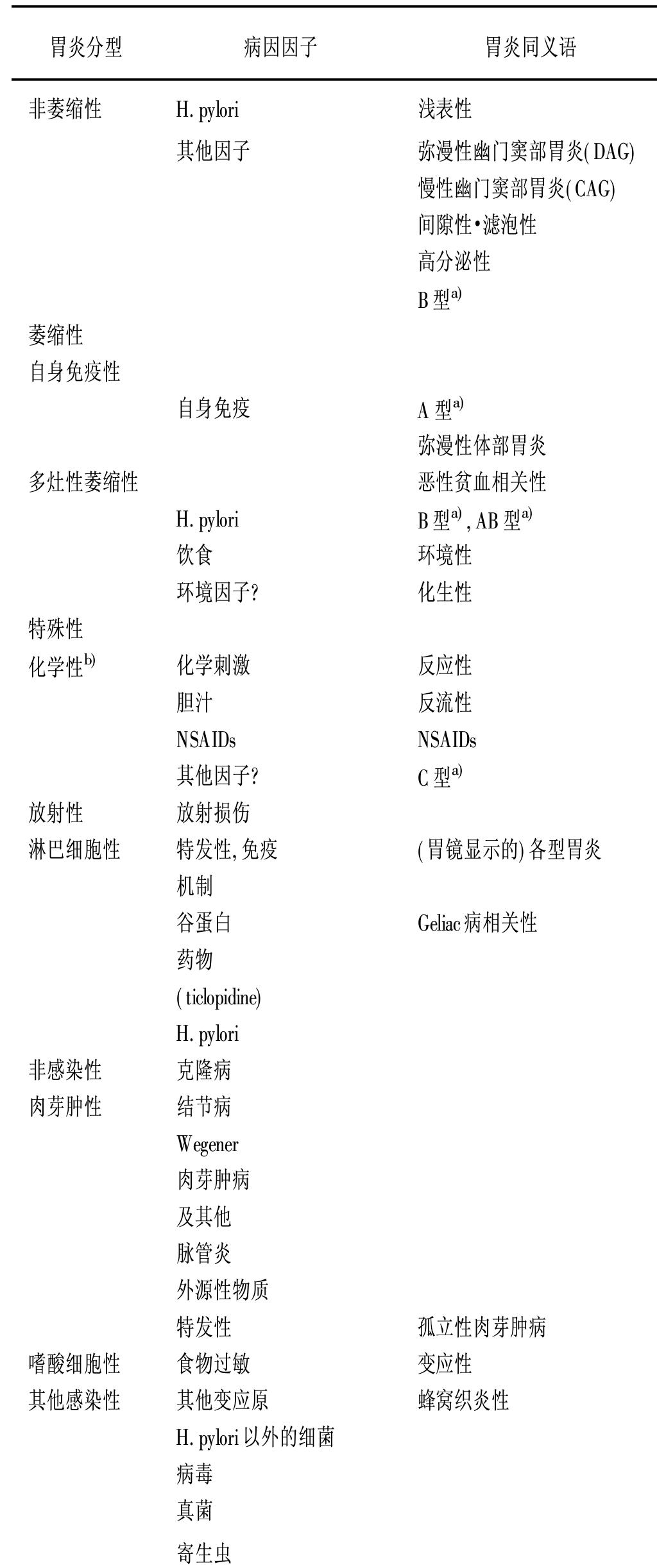

反流性食管炎时,可有鳞状上皮细胞假上皮瘤性增生,纤维母细胞和血管内皮细胞增生,伴一定程度的细胞异型性,应防止误诊为癌或肉瘤。 3.GERD的动力诊断依据:根据食管24h pH监测的有关参数测算酸反流计分,大于15分为阳性。15~50分为轻度GERD,51~100分为中度GERD,大于100分为重度GERD。对碱反流可用24h胆汁监测仪(Bilitec-2000)。 4.质子泵抑制剂(PPI)试验,如奥美拉唑(Losec)20mg,每日2次,共7d,患者症状消失或显著好转,提示为明显的酸相关性疾病,在除外消化性溃疡等疾病后,考虑RE的诊断。 二、GERD及RE的临床分级:以食管的内镜表现为判断RE级别的依据。内镜下食管黏膜0级为正常,Ⅰ级为轻度RE,Ⅱ级为中度RE,Ⅲ级为重度RE;内镜下食管黏膜病变0至Ⅰ级为轻度GERD。 慢性胃炎的新分类 (修订版悉尼系统) 1994年在休斯敦召开的由20位知名消化道病理学家参加的幽门螺杆菌国际工作会议上,对悉尼系统进行了修订。修订版新系统基本上沿用原版,惟增加了:①依炎症与萎缩的类型进行胃炎分型;②修订了活检部位;③对于炎症、活动度、萎缩、肠上皮化生和H.pylori密度,按程度划分为正常、轻度、中度、重度(显著),并列出了范例;④提及了急性胃炎;⑤指出了实践应用中的注意事项。 1.活检部位及特殊染色:活检部位定为5点:①距幽门环2~3cm之幽门窦部小弯及大弯2点;②距胃角4cm之小弯及距贲门8cm之大弯2点;③胃角部1点。追加胃角部取材系因该部乃萎缩及肠上皮化生之最为显著的部位,因有炎症而H.pylori在正常HE染色下观察不到时,可用Giemsa染色或Genta染色、银染色、免疫染色以行鉴定。 2.慢性胃炎的定位:定位分为幽门窦部及体部,评价无变化。慢性胃炎程度如有不同,当记述占优势即较更严重的部位。有萎缩及肠上皮化生时,要记明其分布(弥漫性/多灶性)。依炎症及萎缩、肠上皮化生类型而进行胃炎分类的标准,在新版系统略有变动。 3.修订版悉尼系统胃炎记述范例和分类(见表1、表2)。 表1 修订版悉尼系统胃炎记述法

诊断:H.pylori慢性胃炎,活动性,伴灶性萎缩及肠上皮化生,或此又可诊断为H.pylori相关多灶性萎缩性胃炎。 表2 修订版悉尼系统的胃炎分类

注:NSAIDs(非甾类抗炎药);a)原版悉尼系统无此记述要求,应用此术语时切勿误解其为萎缩性或非萎缩性之表示。b)多数出席修订的学者倾向于对化学性病因损害病例以胃病(gastropathy)取代胃炎(gastritis)一词 胃癌的分型 (中国抗癌协会 1998年) 参照WHO的胃癌分型法,并考虑到胃黏膜活检的具体情况,综合细胞组织的分化程度的结构两方面,可将胃癌分成以下7型。 (1)乳头状腺癌:癌细胞常呈高柱状,形成大型腺管,表面有明显的乳头状突起。 (2)管状腺癌:癌细胞呈低柱状或立方状,形成小型或较大腺管。 (3)低分化腺癌:可呈髓样、单纯癌、硬癌和索状癌等结构,癌细胞以立方形为主,呈单层或多层排列,有形成不规则腺管或腺泡的倾向。 (4)黏液腺癌:癌细胞产生大量黏液,排出于细胞之外,聚集成黏液池,癌细胞可漂浮于大片黏液之中。 (5)黏液细胞(印戒细胞)癌:癌细胞呈圆形,胞浆内均可见黏液,有些黏液量较多,将核挤压于一侧,形成新月状或印戒状。 (6)未分化癌:癌细胞呈卵圆形或多边形,弥漫成片,与恶性淋巴瘤相似,但有成巢或条索状排列的倾向。 (7)特殊型癌:包括类癌、腺鳞癌、鳞状细胞癌、肝样腺癌(AFP阳性胃癌)、胃原发绒毛膜上皮癌、小细胞癌(神经内分泌癌)等。 以上7型一般不再分级,凡不能列为以上7型的,可诊断为“胃癌,不能分型”。胃癌的组织类型多种多样,小块活检常不能代表全貌。对于混合型的诊断一般以主要成分类型命名,只有在两种类型成分大致相等时,才将两种类型列出,但在未分化癌中只要出现腺样结构或胞浆中出现黏液,应列入低分化性腺癌。 对于胃癌的其他命名,如单纯癌、实性癌等,建议不再应用。关于溃疡癌,一般在活检中不易确诊,也不宜应用。 进展期胃癌的分型 进展期胃癌是指胃癌自黏膜浸润至胃壁肌层及其以下深层者。Borrmann分类法较为常用。 1.BorrmannⅠ型(蕈伞型):X线所见以充盈缺损为主,高度远大于5mm,呈大肿块状,基底较宽,表面不平可伴有小溃疡,边缘不整,胃壁浸润不明显。 2.BorrmannⅡ型(局限溃疡型):X线见癌病变弃盈缺损的中央,有边缘不整齐较为扁平的溃疡,深度明显大于5mm,溃疡周围病变隆起形成环堤,境界尚清楚,无明显浸润。局部蠕动消失。 3.BorrmannⅢ型(浸润溃疡型):溃疡深而大,边缘不规则,周围隆起向外呈斜坡状,浸润周围境界不清。周围蠕动亦消失。 4.BorrmannⅣ型(弥漫浸润型):癌在黏膜下层、肌层及浆膜下呈弥漫性浸润,使胃壁广泛增厚变硬,但向胃腔内无明显突出。黏膜尚平坦,胃小区消失,表面有时可形成不明显的浅溃疡。蠕动消失。 以上进展期胃癌周围黏膜均有不同程度的中断、杵状变、融合等改变。 原发性胆汁性肝硬化的早期诊断标准 (Mitchison等) (1)没有发现伴有肝疾病的临床症状; (2)胆红素、ALP、GOT正常; (3)AMA(抗线粒体抗体)40倍以上阳性; (4)肝组织活检符合原发性胆汁性肝硬化的表现。 原发性胆汁性肝硬化的分期 (Neuberger J Lancet,1997) 按病程将原发性胆汁性肝硬化分成3期 Ⅰ.临床前期:即无症状期。肝功能可正常或不正常。 Ⅱ.临床期:有瘙痒、黄瘤、乏力、黄疸、肝大和其他肝外表现。瘙痒可能与胆盐淤积、激素水平失调和中枢阿片肽的异常调节有关;黄瘤则与胆固醇代谢旺盛有关。常见肝外表现包括干燥综合征、甲状腺功能低下等,肝功能明显异常。 Ⅲ.终末期:常有门脉高压表现,肝功能异常,在整个病程中,血清AMA多为阳性,肝组织学也符合PBC表现。 肝硬化的病情分度 目前尚无统一标准,但一般认为出现下列情况时病情较重: (1)血清胆红素5mg/dl以上,血清白蛋白2g/dl以下,凝血酶原时间30%以下者; (2)内镜检查食道静脉出现红色征光(red color sign),有破裂出血倾向者; (3)甲胎蛋白400mg/dl以上,合并肝癌者。 肝硬化的分类 在最近一次国际会议中,废弃了门脉性和坏死性肝硬化的名称,形态学上以下列分类来替代: 小结节性(相当于过去的门脉性):特点为结节大小和纤维隔粗细相似,结节直径一般不超过1cm。 大结节性(相当于过去的坏死后性):特点为结节超过1cm,但大小不等,最大可达5cm,其纤维隔也粗细不等。 混合性:大结节和小结节相混杂。 不完全分隔性(又称多小叶型):多个小叶为纤维组织所包围形成结节,纤维隔可向小叶内伸展但并不完全使之分隔,结节再生不明显。 按结节多寡还分为3期: 第一期:仅少量的结节; 第二期:至少有50%的肝实质转变为结节; 第三期:所有肝小叶均为再生结节所替代。 肝癌的TNM分期 (UICC 1997) UICC的TNM分期于1997年第5版做了一些修改。T、N、M分类主要依据体检、医学影像学和/或手术探查。 T1单个结节,≤2cm,无血管侵犯; T2单个,≤2cm,侵犯血管;或多个,局限一叶,≤2cm,未侵犯血管;或单个,>2cm,未侵犯血管; T3单个,>2cm,侵犯血管;或多个,局限一叶,≤2cm,侵犯血管;或多个,一叶内,>2cm,伴或不伴血管侵犯; T4多个,超出一叶;或侵犯门静脉主要分支或肝静脉;或穿破内脏腹腔; N1有局部淋巴结转移; M1有远处转移; 进一步分为Ⅰ~Ⅳ期:

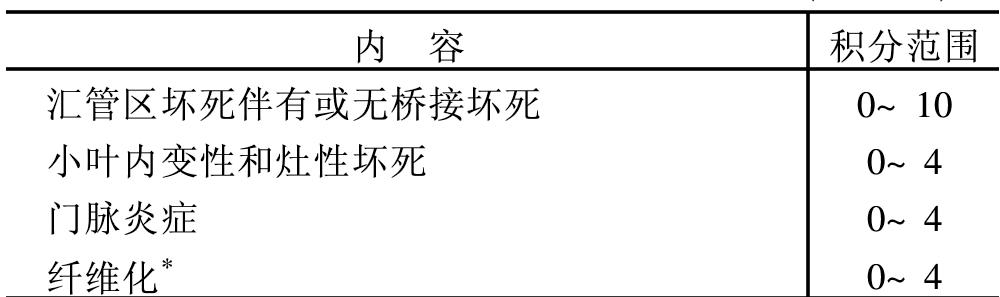

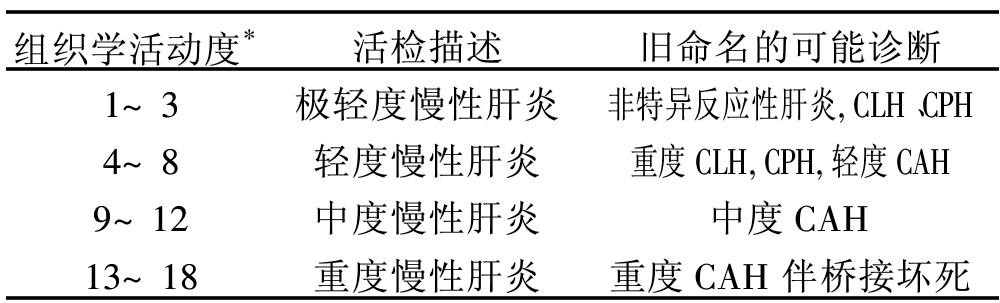

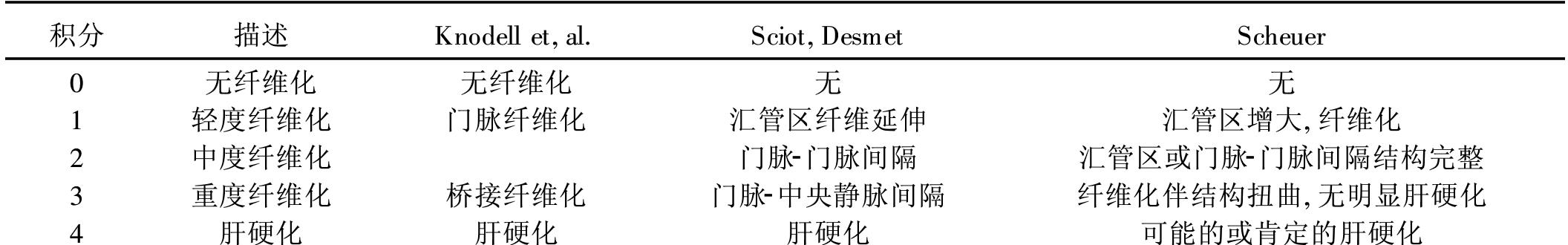

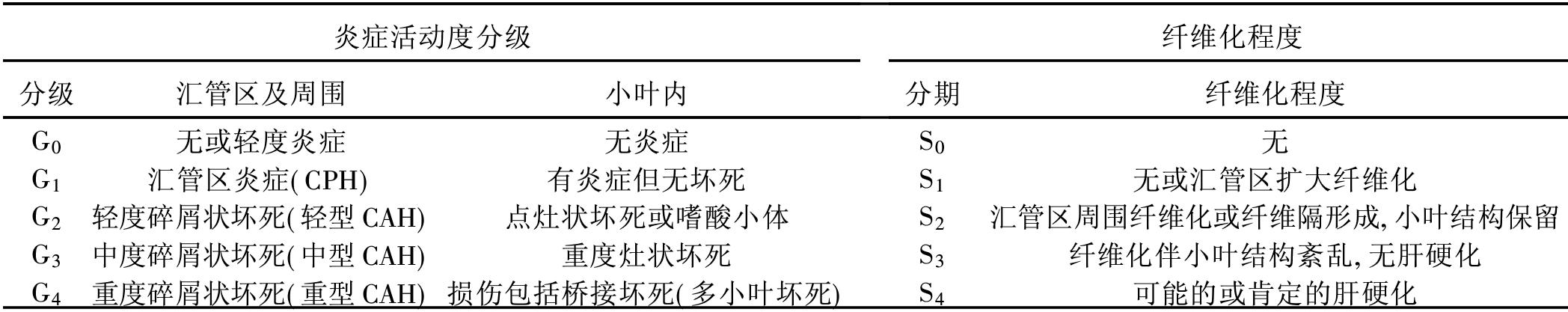

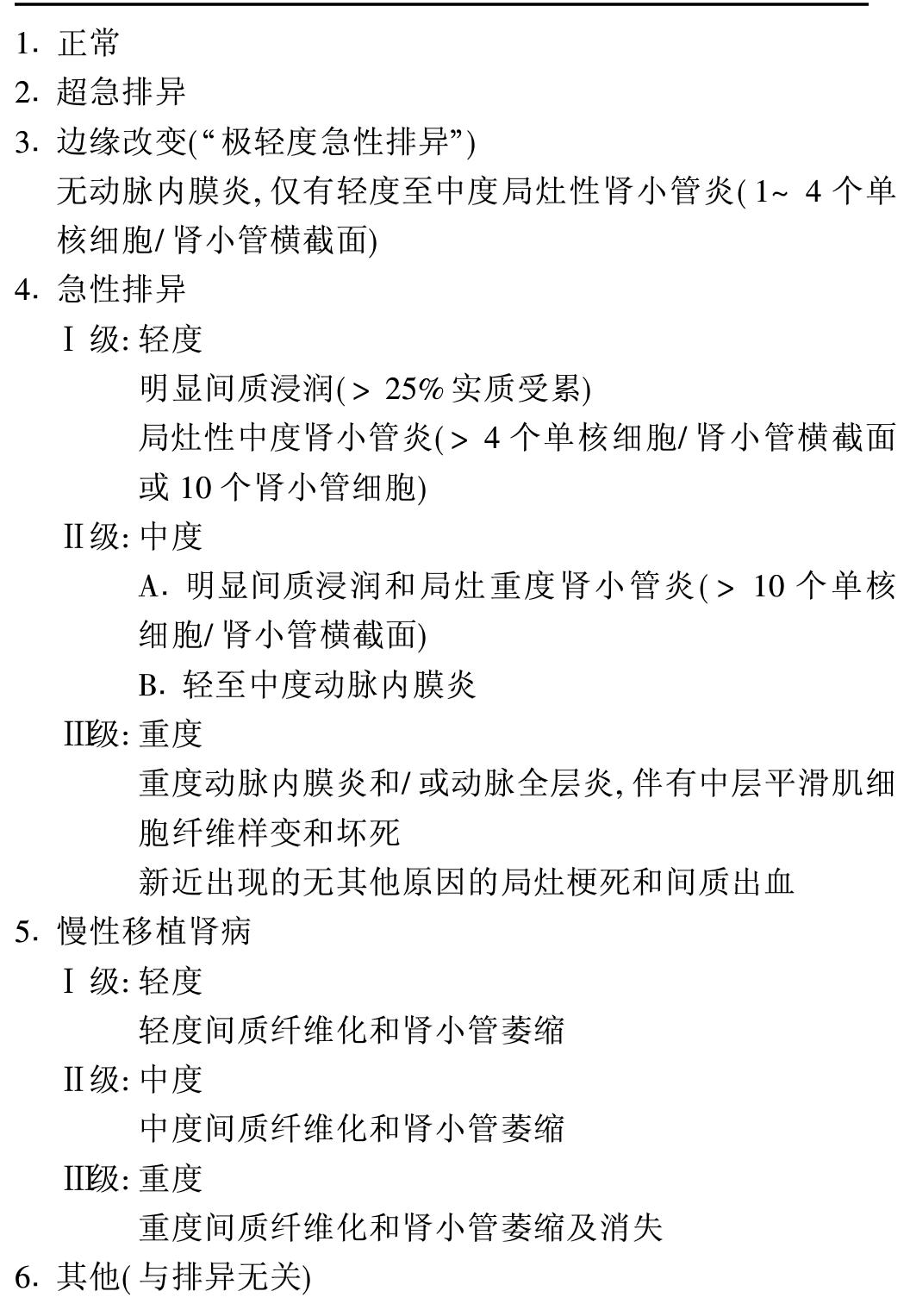

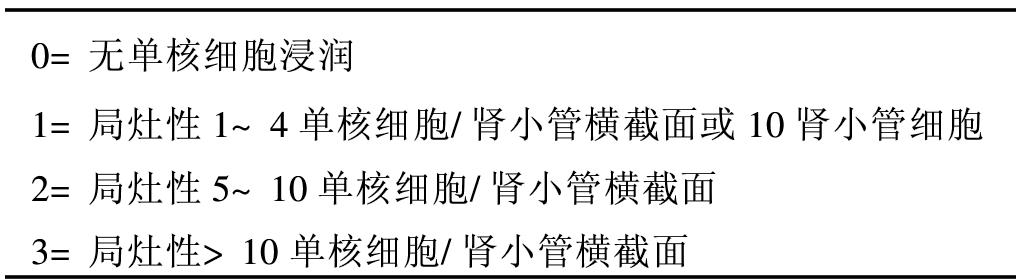

慢性肝炎 (世界胃肠病大会 1994年10月) 1.关于慢性肝炎的诊断命名:(1)自身免疫性肝炎:以门脉周围病变为主的非自限性肝炎,通常伴有高γ-球蛋白血症,可检测到非特异性自身组织抗体,多数对免疫抑制疗法有效。(2)慢性乙型肝炎:由乙型肝炎病毒(HBV)感染所致的肝炎,持续6个月或以上,可发展为肝硬化或与肝硬化并存。(3)慢性丙型肝炎:由丙型肝炎病毒(HCV)感染所致的肝炎,持续6个月或以上,可发展为肝硬化或与肝硬化并存。(4)慢性丁型肝炎:由丁型肝炎病毒(HDV)感染所致的肝炎,合并于HBV感染持续6个月或以上,可发展为肝硬化或与肝硬化并存。(5)慢性病毒性肝炎,由其他未定或未知病毒所致:由未定或未知病毒所致的肝炎,持续6个月或以上。(6)慢性肝炎,未确定是病毒性或自身免疫性:肝炎持续6个月或以上,可能由肝炎病毒所致或与自身免疫有关,但无法区分此两者。(7)慢性药物性肝炎:由药物不良反应引起的肝炎,持续6个月或以上,药物引起肝损伤的作用机理可能为:①药物或其代谢产物的直接毒性作用;②对药物或其代谢产物的特异性反应,该特异性反应既可表现为代谢紊乱,也可为免疫变态反应。(8)原发性胆汁性肝硬化(PBC):慢性胆汁淤积性、肉芽肿性、破坏性炎症。主要累及叶间胆管和小叶胆管,认为和自身免疫有关,可演变为肝硬化或与肝硬化并存。(9)原发性硬化性胆管炎(PSC):为胆管的慢性进行性纤维增生性炎症。通常累及肝内和肝外胆管系统,最终导致胆汁性肝硬化和肝功能衰竭,其病因尚未明确。(10)肝脏Wilson病:是常染色体隐性遗传性铜代谢紊乱所致的慢性肝病,可发展为暴发性肝衰竭、慢性肝炎和肝硬化,或合并上述之一。其缺陷基因位于第13对染色体的长臂。(11)肝脏α1-抗胰蛋白酶缺乏症:为常染色体隐性遗传性蛋白代谢紊乱所致的慢性肝病,典型表现为血中α1-抗胰蛋白酶(血清α1-胰蛋白酶抑制因子)水平异常低下,可导致慢性肝炎和肝硬化,也可合并两者之一。在儿科病人,α1-抗胰蛋白酶缺乏可同时合并非综合征性肝内胆管缺乏或伴巨细胞样变的新生儿肝炎。 2.应废弃的与慢性肝炎和肝硬化有关的诊断名称:(1)慢性肝炎及其相关性疾病:慢性活动性肝炎或慢性活动性肝病;慢性持续(迁延)性肝炎;慢性小叶性肝炎;慢性非化脓性破坏性胆管炎;胆管周围炎。(2)肝硬化:门脉性肝硬化;坏死后性肝硬化;肝炎后肝硬化;Laennec肝硬化;营养性肝硬化。描述形态的名称如小结节性肝硬化可用,但应同时加上病因学分类。例如:大结节性肝硬化,病因不明。 3.慢性肝炎的组织学分级:大会报告指出各分级计分系统都有各自优缺点,分析了Knodell的组织学活动度指数(HAI)的优点及必须修改之处,列下供参考。 4.慢性肝炎的分期:大会报告列举3个近似的分期方案(表1~3)。 5.Scheuer对分级、分期的建议:该建议受到大会重视,录此以供参考(表4)。 表1 慢性肝炎的组织学活动度指数计分系统(Knodell)

*大会认为,纤维化计分应从组织学活动度指数中分出,作为分期的依据 表2 组织学活动度半定量分级与肝活检文字描述对照

* 其中不包括纤维化。 表3 慢性肝炎分期的积分系统

表4 Scheuer分类(病因部分略)

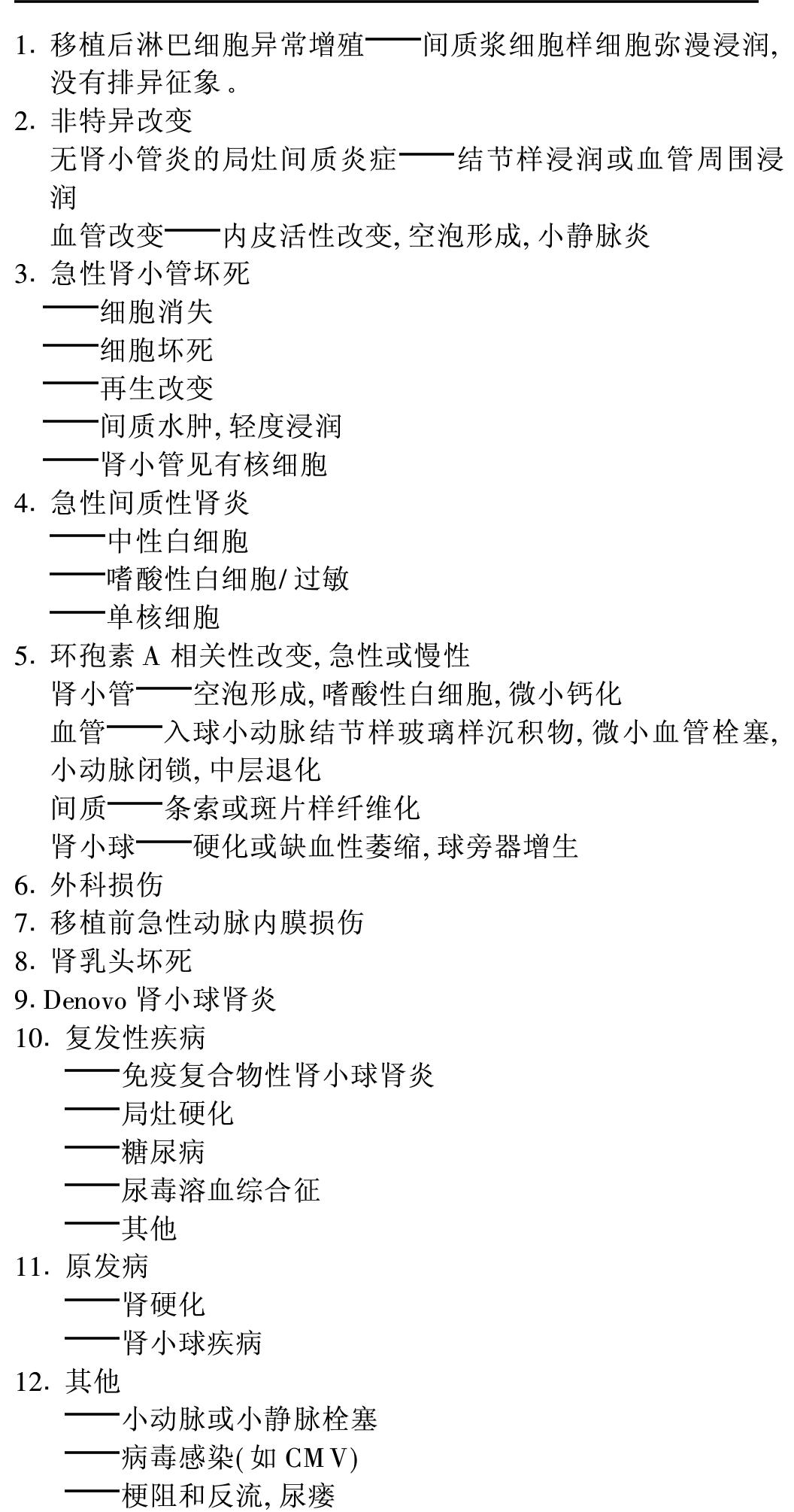

肾小球疾病分类 按WHO分类,将肾小球疾病的临床表现分成5个综合征:急性肾炎综合征、急进型肾炎综合征、再发或持续性血尿、慢性肾炎综合征、肾病综合征。首先应确认5种综合征的临床表现,然后按病因分成原发性及继发性2大类,后者有全身性疾病的各种表现。原发性肾小球疾病有4种病理改变:①微小病变;②局限性和节段性病变;③弥漫性病变(分膜性、增生性、硬化性3类);④不能分类(见表1、2)。 表1 1982年WHO肾小球疾病分类 1.原发性肾小球疾病(肾小球疾病和有关疾病) A.轻微肾小球病变 B.局限性和节段性病变(其他肾小球仅有轻微异常) C.弥漫性肾小球肾炎 (a)膜性肾小球肾炎(膜性肾病) (b)增生性肾小球肾炎 系膜增生性肾小球肾炎 毛细血管内增生性肾小球肾炎 系膜毛细血管性肾小球肾炎(膜增生性肾小球肾炎Ⅰ型和Ⅲ型) 致密沉积物性肾小球肾炎(致密沉积物病)(膜增生性肾小球肾炎Ⅱ型) 新月体性(毛细血管外)肾小球肾炎 (c)硬化性肾小球肾炎 D.未分类肾小球肾炎 2.全身性疾病的肾小球肾炎 狼疮肾炎 Henoch-Schonlein紫癜性肾炎(过敏性紫癜) Berger病(IgA肾病) Goodpasture综合征 全身感染的肾小球病变 败血症 感染性心内膜炎 反流性肾炎 梅毒 寄生虫性肾病 疟疾性肾病 血吸虫性肾病 原虫性肾病 3.血管病的肾小球病变 结节性动脉周围炎 Wegner肉芽肿 血栓性微血管病(溶血性尿毒症综合征和血栓性血小板减少性紫癜) 肾小球血栓形成(血管内凝血) 良性肾硬化 恶性肾硬化 硬皮病(系统性硬化) 4.代谢病性肾小球病变 糖尿病性肾小球硬化 淀粉样变 异常蛋白血性肾病 多发性骨髓瘤 Waldenstron巨球蛋白血症 冷球蛋白血症 肝脏病肾病 镰状细胞病肾病 紫绀型先天性心脏病性肾病和肺动脉高压性肾病 5.遗传性肾病 Alport综合征 良性再发性血尿 续表 薄基底膜综合征 甲、髌综合征(骨-爪发育不良) 先天性肾病综合征(Finnish型) 婴儿肾病综合征(French型)(弥漫性系膜硬化) Fabry病和其他脂质代谢障碍 6.其他肾小球疾病 妊娠毒血症性肾病(先兆子疒间肾病) 放射性肾炎 7.终末期肾 8.肾移植后肾小球损害 表2 肾小球疾病的五种综合征 1.急性肾炎综合征 定义:突然发作血尿、蛋白尿、高血压、肾小球滤过率减退和钠水潴留 2.急进型肾炎综合征(急进型肾小球肾炎) 定义:突然或隐匿发作的血尿、蛋白尿、贫血和快速进行的肾功能衰竭 3.再发或持续性血尿 定义:隐匿或突然发作,大量肉眼或镜下血尿,伴有或无蛋白尿,没有其他肾炎综合征的证据 4.慢性肾炎综合征 定义:缓慢发展的肾功能衰竭伴有蛋白尿、血尿和高血压 5.肾病综合征 定义:大量蛋白尿、水肿、低蛋白血症,常有高胆固醇血症,伴有多种多样的肾小球病变 肾移植排异 (组织学诊断标准)(Banff标准) 长期以来,肾移植排异的病理组织学诊断一直缺乏统一的标准,这对临床和病理工作的开展均带来不便。为解决这一问题,1991年8月在加拿大召开的急性肾功能衰竭国际学术会议上,与会的病理学家、肾脏病学家及外科医师制订了一个计划,即在会议后的几年中在合作的基础上作出肾移植后排异的病理组织学诊断标准(简称Banff标准)。该计划的目的是得出一个统一的病理组织学改变的分级,并用于指导治疗,估计治疗反应和评价预后。该诊断标准已在1993年8月出版的《肾脏国际》上刊出。今后还将努力制定出临床标准。现将该诊断标准的内容介绍如下。 在Banff标准中,肾移植后急性排异的特异性改变为肾小管炎和动脉内膜炎。虽然在排异时最明显的损害常为间质的单核细胞浸润,但许多研究显示在移植物功能稳定及正常期也可发现局灶或轻度弥漫性单核细胞浸润,所以目前认为间质单核细胞浸润不影响移植物的存活率。有的作者还发现约80%环孢素A治疗的肾功能稳定患者有间质单核细胞浸润,并且42%左右患者呈弥漫浸润,所以单核细胞间质浸润不能作为排异的特异指标。 Banff分类标准见表1~2。它包括有超急排异、边缘改变、急性排异(分3级)、慢性排异(分3级)和其他不代表排异的改变。随着人们对病理改变认识的提高,此标准也将出现变化,如目前肾小球炎不作为排异的特定表现,因为目前尚不知道它对排异的意义。但已有报告认为,如果在肾移植后的最初几个月出现肾小球炎将会缩短移植物的寿命。对于此分类标准中的“慢性移植肾病”,至少包括有4种目前用活检方法尚不能区分的疾病,如慢性排异、慢性环孢素A中毒、高血压性血管病、慢性感染和/或反流。对于“急性”和“慢性”的概念,今后还需要进一步修饰,因为损伤和移植后时间均不足以完全定义这些名词。如若停用免疫抑制剂,则即使数年后也可发生急性排异;同样,如果供者有与年龄相关的血管疾病,则可在移植后早期的活检中发现“慢性”损害,所以目前“慢性”的定义也可用于新近发生的供者过去没有的损害。 表1和表2给我们提供了一个明确的诊断标准,可使活检方法最大限度地用于临床,并可极大地降低诊断排异的假阳性率。 最近发现动脉玻璃样增厚是环孢素A肾毒性的指征,但如果既往活检已有上述改变,则要考虑可能是供者患有高血压等疾病。 Banff标准还应用计分方法对损伤的严重程度进行了分级(表3~9)。计分由轻到重分为0~3+。轻度肾小管炎(t1)=边缘改变,中度肾小管炎(t2)=轻度排异(Ⅰ级),重度肾小管炎(t3)=中度排异(Ⅱ级),轻度至中度动脉内膜炎(v1~2)=中度排异(Ⅱ级),重度动脉内膜炎(v3)=重度排异(Ⅲ级)。间质炎症计分的意义主要在于描述了实质炎症的广度。总之,上述标准基本描述了移植肾活检标本的状态,它可成为诊断排异和对其分级的依据,并使全世界对移植肾活检标本的评价和计分得到统一。这将有助于对资料的评价和统计学分析,最终达到提高护理和管理肾移植病人的目的。 表1 移植肾活检的诊断标准(主要关于各种排异的表现)

表2 移植肾疾患的病理诊断分类(鉴别诊断)

表3 病理损害程度计分 g0,1,2,3-无,轻、中、重度肾小球炎(g3=几乎所有小球均有单核细胞的毛细血管浸润,并伴有内皮细胞肿胀和管腔闭锁) i0,1,2,3-无,轻、中、重度间质单核细胞浸润(i3=>50%实质炎症) t0,1,2,3-无,轻、中、重度小管炎(t3=>10单核细胞/肾小管横截面或10肾小管细胞) v0,1,2,3-无,轻、中、重度动脉内膜炎(v3=重度动脉内膜炎和/或出血和新近发生的梗死) ah0,1,2,3-无,轻、中、重度入球小动脉玻璃样增厚,提示环孢素A中毒(ah3=许多小动脉有PAS强阳性增厚) eg0,1,2,3-无,轻、中、重度慢性移植肾病 ci0,1,2,3-无,轻、中、重度间质纤维化,常伴有单核细胞浸润 ct0,1,2,3-无,轻、中、重度小管萎缩和消失 cv0,1,2,3-无,轻、中、重度内膜纤维增厚并伴有弹性纤维断裂(cv3表示完全闭锁,cg和cv提示有慢性排异) 表4 小管炎(t)计分(0~3+)

表5 间质炎症(i)计分(0~3+)

表6 肾小球炎(g)计分(0~3+)

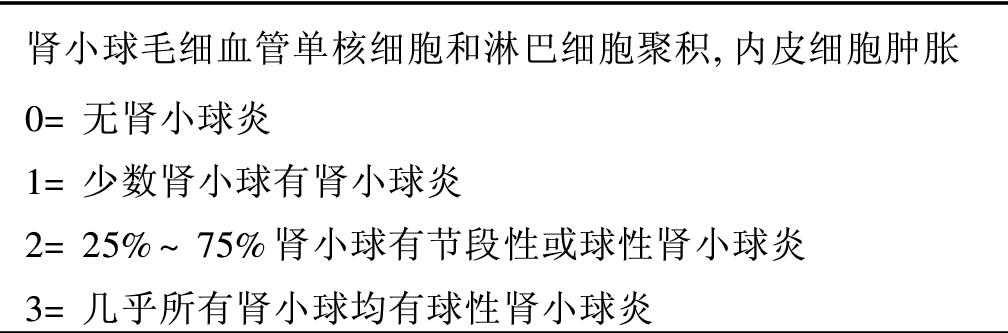

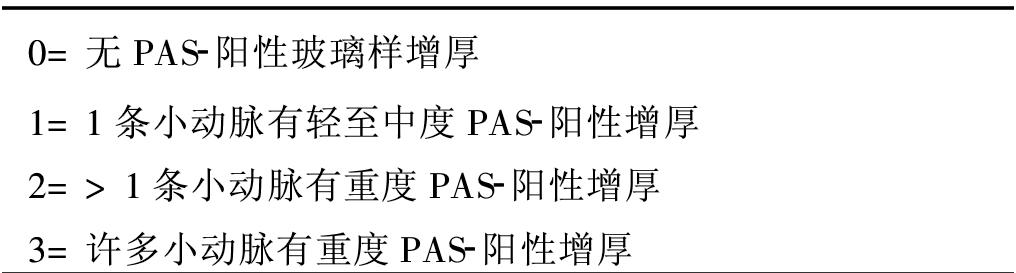

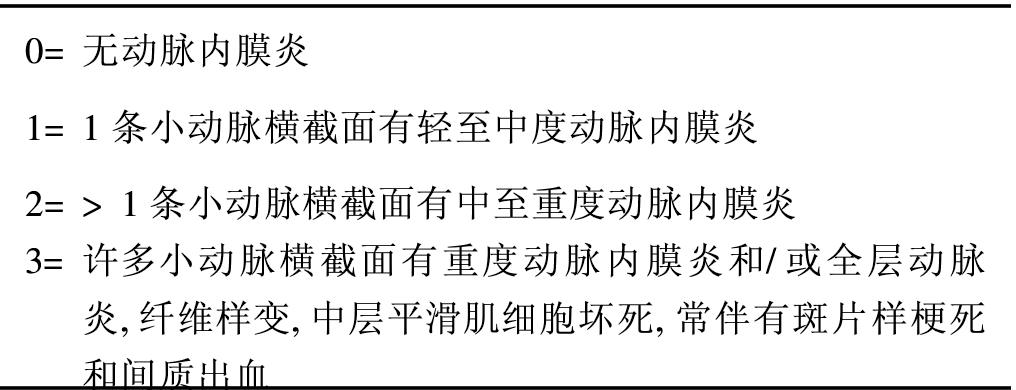

表7 小动脉玻璃样增厚(ah)计分(0~3+)

表8 动脉内膜炎(v)计分(0~3+)

表9 定义 动脉内膜炎:内膜增厚或内膜炎症,内皮坏死伴纤维素、血小板、淋巴细胞和单核细胞沉积,其严重程度由受累血管数和每条血管的严重程度决定 动脉全层炎:动脉全层的损伤、炎症,中层平滑肌细胞坏死、纤维素渗出和单核及多形核白细胞浸润 边缘改变:可提示排异的改变,但不能诊断排异(如中度间质性单核细胞浸润伴有极轻度肾小管炎) Denovo肾小球肾炎:移植肾的肾小球肾炎。其形态与受者原发病不同,也不同于移植肾病 超急排异:由抗体引起的排异,其特点通常为移植术后1h即出现多形核白细胞在肾小球和肾小管周围毛细血管聚集,随后出现内皮损伤和毛细血管栓塞。 续表 缺血性肾小球疾病:①急性:肾小球毛细血管萎陷,肾小球坏死,可发生于超急排异和重度急性排异;②晚期:肾小球毛细血管壁扭曲和萎陷,伴随毛细血管外纤维样物质沉积。可能为慢性血管排异的弥漫性动脉闭锁的结果。 复发:移植肾损伤的形态与原发病相同,其发病机理与导致受者终末期肾功能衰竭的机理相同。如糖尿病、复发性肾小球肾炎、淀粉样变。 移植肾病:由移植抗原引起的免疫性肾小球损害。①早期(肾小球炎):毛细血管内皮淋巴细胞和单核细胞聚集,伴内皮细胞肿胀。②晚期(慢性移植肾病):系膜细胞增殖,系膜周围免疫复合物沉积,有时有细胞新月体,通常伴有肾病程度的蛋白尿。 目前,BANFF分类法已被许多医院接受,并用于指导临床诊断及治疗。但近年来人们越来越体会到BANFF分类法较为复杂,因此近日由美国国家卫生研究院(NIH)资助的肾脏病理学家参与的8个中心共同合作,提出了对急性排斥反应诊断较为简单的分类法,即NIH-CCTT分类,见表10。 表10 急性排斥的NIH-CCTT*分类 Ⅰ型 50%以上的肾皮质单个核细胞浸润,病变最严重的区域观察10个高倍视野时,至少3个小管存在“小管炎”,并伴以下任意两种病变:水肿,活化的淋巴细胞,小管损伤 Ⅱ型 动脉或小动脉内皮细胞炎症,有/无Ⅰ型病变 Ⅲ型 动脉纤维素样坏死或透壁性炎细胞浸润,有/无栓塞,肾实质坏死或出血 注:*指男性患者发生终末期肾功能衰竭的年龄,其中Ⅴ型因家系太少尚难肯定。 乙型肝炎病毒相关肾炎(乙肝肾炎) 《中华内科杂志》编委会 1989年10月 虽然国内对HBV相关肾炎的诊断较为混乱,但一致认为目前制定统一标准的条件尚未成熟,还有待于对本病更深入的了解。国外有采用下列3条标准进行诊断者: (1)血清HBV抗原阳性; (2)患肾小球肾炎,并可除外狼疮肾炎等继发性肾小球疾病; (3)肾切片中找到HBV抗原。 会议认为此标准比较合理,国内可暂借鉴试用。 出血性膀胱炎(HC)的分度 (WHO) Ⅰ度:有镜下血尿;Ⅱ度:肉眼血尿;Ⅲ度:肉眼血尿并有血块。 Arthur根据血尿程度将HC分为5级:零级:无血尿;Ⅰ级:每高倍镜视野>50个红细胞;Ⅱ级:肉眼血尿;Ⅲ级:肉眼血尿伴血块;Ⅳ级:肉眼血尿伴血块,由于阻塞尿道血中肌酐上升。 膀胱输尿管反流(VUR)分级 (国际反流研究会) Ⅰ级:仅有输尿管反流; Ⅱ级:反流可达肾盂、肾盏,但输尿管、肾盂、肾盏无扩张,肾盏穹窿正常; Ⅲ级:输尿管轻、中度扩张和(或)扭曲,肾盂轻、中度扩张,但肾盏穹窿无或轻度变钝; Ⅳ级:输尿管中度扩张和(或)扭曲,肾盂、肾盏中度扩张、肾盏穹窿锐角完全闭塞,但大多数肾盏仍维持乳头状; Ⅴ级:输尿管重度扩张和扭曲,肾盂、肾盏重度扩张,多数肾盏不再见乳头状。 骨髓增生异常综合征 (全国血细胞学术交流会 1994年) 诊断条件 1.临床表现:以贫血症状为主,可兼有发热或出血。 2.血象:全血细胞减少,或任一、二系细胞减少,可有巨大红细胞、巨大血小板、有核红细胞等病态造血表现。 3.骨髓象:有三系或两系或任一系血细胞的病态造血。 4.除外其他伴有病态造血的疾病,如慢性粒细胞白血病(慢粒)、骨髓纤维化、红白血病、原发性血小板增多症、急性非淋巴细胞白血病(M2b型)、非造血组织肿瘤等;除外其他红系统增生性疾病,如溶血性贫血、巨幼细胞贫血等;除外其他全血细胞减少的疾病,如再生障碍性贫血、PNH等。 5.根据血象和骨髓象中原始粒细胞+早幼粒细胞的多少、分型或分期(见下表)。 表 MDS的分型(分期)建议

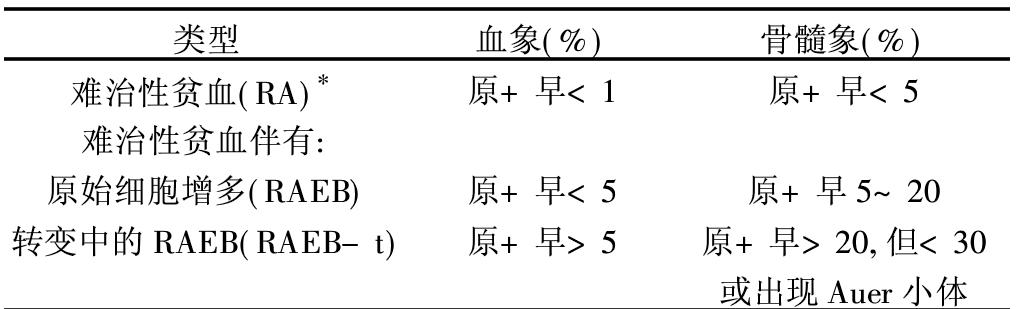

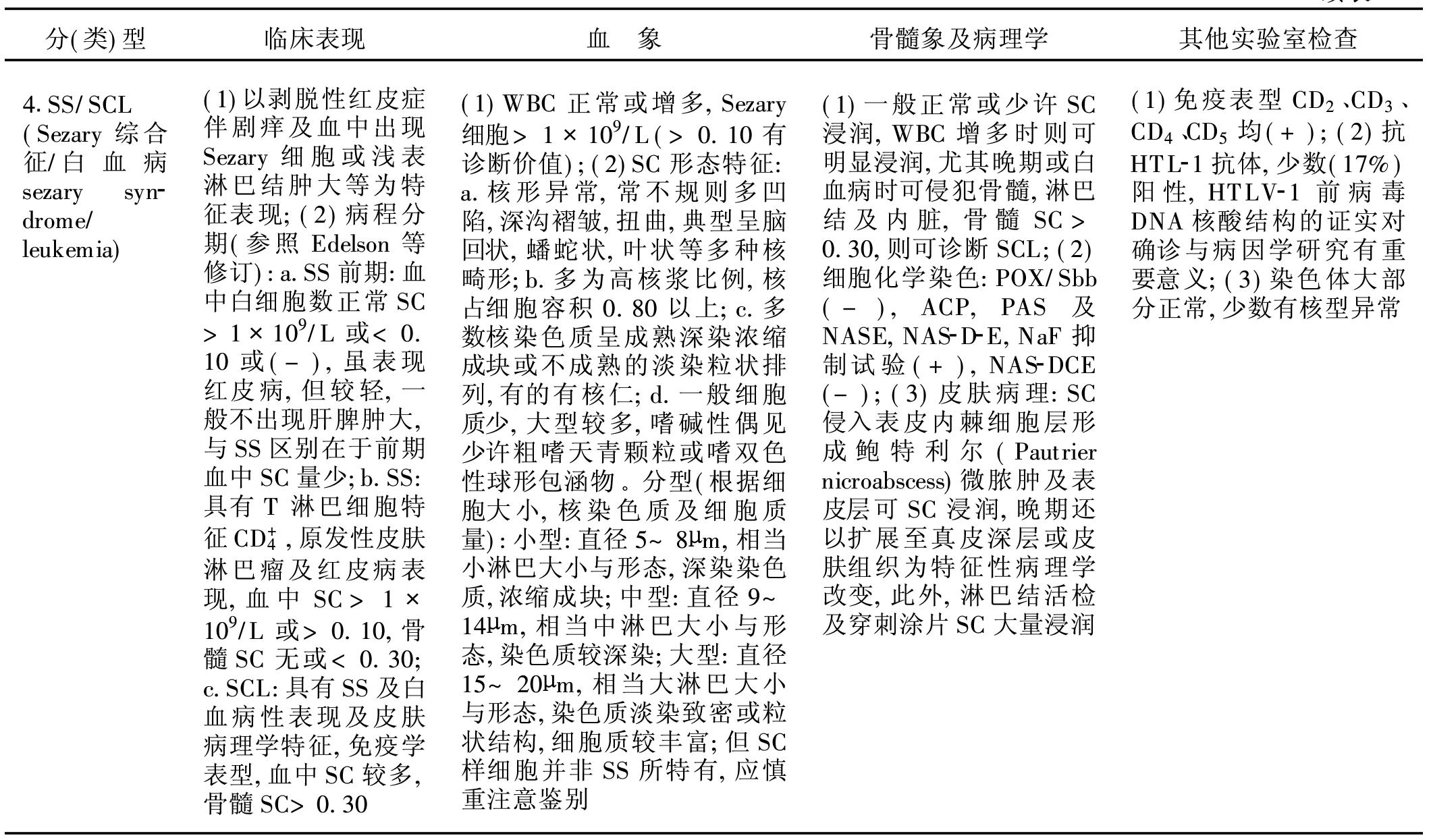

*难治性贫血(RA)患者骨髓中环形铁粒幼细胞大于15%者可诊断为难治性贫血伴有环形铁粒幼细胞增多(RAS)。原+早≥30%,则诊为急性白血病。 关于原始细胞的定义 Ⅰ型:包括原始粒细胞及大小不等的不易分类的细胞,胞浆中无颗粒,核染色质疏松,核仁明显,核/浆比例大(约0.8)。 Ⅱ型:胞浆中有少数嗜天青颗粒,核/浆比例比Ⅰ型小,其他方面与Ⅰ型同。 当核偏位、Golgi区发育(核附近有淡染区)、染色质聚集、颗粒较多、核/浆减少时,即为早幼粒细胞,不再是Ⅱ型原始细胞。 关于病态造血的表现 1.红系:骨髓中红系过多(>60%)或过少(<5%);或有环状铁粒幼细胞>15%,核分叶或多核或核碎裂或核形异常;巨幼样变;成熟红细胞有点彩或多嗜性,染色不均匀。血象中出现有核红细胞、巨大红细胞(直径大于同一涂片常见红细胞的直径2倍以上)或其他形态异常,其中以奇数核和巨大红细胞最有诊断意义。 2.粒-单核系:骨髓中原粒细胞增多或幼单细胞增多;粒系细胞颗粒过多、过少或无;中幼粒等各阶段粒细胞有双核;成熟粒细胞胞浆嗜碱,核分叶过多或过少,核浆发育不平衡。血象中有幼稚粒细胞或/和成熟粒细胞出现上述形态改变。 3.巨核系:骨髓中出现淋巴样小巨核细胞、单圆核小巨核细胞、多圆核巨核细胞及大单圆核巨核细胞;血象中出现巨大血小板,其中以淋巴样小巨核细胞最有诊断意义。 4.骨髓组织切片可见“原始细胞分布异常”(abnormal localization of immature precursors,ALIP)。 5.骨髓组化染色及免疫组化染色: (1)有核红细胞PAS可呈弥漫阳性。 (2)病态巨核细胞PAS可呈块状阳性,CD41阳性。 MDS的特殊类型及其诊断标准 1.继发性MDS: (1)有发生MDS的原发病及化疗、放疗等历史。 (2)原发病与继发性MDS的发生须有一定时间间隔,至少2个月。 (3)有MDS的各种病态造血现象。 (4)可有骨髓增生低下或伴纤维化。 (5)多数病例伴有染色体畸变。 2.慢性粒、单核细胞白血病(CMML): (1)多有明显脾肿大。 (2)血象:白细胞可增多,每微升数万至数十万,有单核细胞增多(占20%~40%,绝对值>1×109/L)。 (3)骨髓象:增生明显活跃,有上述各种病态造血表现;粒系增多,单核细胞增多,后者占20%左右,且有红系细胞减少。 (4)Ph1染色体阴性。 3.儿童MDS(略)。 急性白血病的FAB新分类 (日本 大岛年照) 急性白血病根据血细胞的分化程度,其细胞的形态、性质各不相同,对治疗的反应和预后等也有差异,因此需进行正确分型。 至今,对急性白血病的分类有多种,在临床上无多大实用性。目前最为普及的急性白血病分类法是FAB法,此法是1976年由法美英合作组(French-American-Britiish cooperative group)提出,以普通的血液检查染色法为基础,使其形态学诊断客观化,特别是过氧化酶反应能简单地对急性粒细胞白血病和淋巴性白血病进行鉴别,进而可选择治疗原则。FAB分类法提出了与细胞遗传学之间的密切相关性。此法经过10年5次修改,在1985年确定出急性白血病的所有病型,主要为:为明确急性粒细胞性白血病(简称急粒)与骨髓增生异常综合征的界限,提出了求原始粒细胞比率的方法,使急性非淋巴细胞白血病亚型(急非淋)之间的原始粒细胞比率标准化,同时对M7,即巨核细胞白血病作出了新规定:对形态上较难判定的M2,即急粒与M4即单核细胞白血病需要测定溶菌酶;对诊断M7必须有电镜所见和单克隆抗体所见等。因此,FAB分类法也可谓非单纯的白血病的形态分类法。 (一)急性非淋巴细胞性白血病 急非淋的分型有M1、M2、M3、M4、M5、M6、M77种类型。此分型只以典型白血病为对象,必须是骨髓正常或过度增生者,增生低下者除外。判断困难时,以骨髓活检确诊,原粒细胞的诊断以Romonovsky染色法确诊。 原粒细胞有Ⅰ型和Ⅱ型。Ⅰ型无Azur颗粒,Ⅱ型能见到少量Azur颗粒,需与早幼粒细胞区别。 1.急粒的诊断步骤:骨髓中的原粒细胞以过氧化酶或苏丹黑B染色,阳性占3%以上时可诊断急粒,并可进一步分出M1~M66个亚型。与骨髓增生异常综合征的鉴别按急粒各型分类的步骤进行,此时原粒细胞比率的办法是把除外淋巴细胞、浆细胞、肥大细胞、巨噬细胞作为全骨髓有核细胞,从此除去幼红细胞就是非幼红细胞。 占全骨髓有核细胞的幼红细胞不足50%并且原粒细胞的比率在30%以上者为急粒,再按下述骨髓标准分为M1~M6。原粒细胞不足30%时诊断为骨髓增生异常综合征。与此相反,幼红细胞占ANC50%以上,并且原粒细胞占非幼红细胞30%以上时,诊断为M6,但不足30%时诊断为骨髓增生异常综合征。 2.急非淋骨髓诊断标准:急非淋各种亚型间的界限,除M3外均可由骨髓中的原粒细胞的比率定量标准再细分。 M1为未分化型急性粒细胞白血病。原粒细胞占非幼红细胞的90%,粒细胞系和单核细胞不足10%。 M2为分化型急性粒细胞白血病。原粒细胞占幼红细胞的30%以上,但不足90%,即使Auer小体仅有1个。单核细胞不足20%,早幼粒以上的分化细胞可达10%以上。特别是有8;21易位染色体异常的M2,可见到较宽大的细胞质和有较多颗粒的原粒细胞为其特点,这种细胞要作为原粒细胞对待。 M3为急性早幼粒细胞白血病。有粗大颗粒的早幼粒细胞可见带有Auer小体束的faggot细胞,其中也有细小颗粒的早幼粒称M3变异。具有特征性的是15;17易位染色体异常。 M4为急性粒-单核细胞白血病。只用普通染色时与M2难以区别,需以末梢血所见、非特异性酯酶染色,血和尿中溶菌酶的测定来区分。骨髓中的原粒细胞占非幼红细胞的30%以上,单核系统占20%以上,末梢血单核细胞达5000个/μ1,即使末梢血中单核细胞不增加,骨髓所见符合亦可。即使骨髓所见是M2,其末梢血中单核细胞≥5000个/μ1也应诊断为M4,同时血清和尿中溶菌酶达到正常3倍以上,非特异性酯酶反应阳性,但也有阴性者。 在M4病例中,有时可见骨髓中异常嗜酸细胞增加者。嗜酸细胞占非幼红细胞的5%以上,其颗粒幼稚,且有粗大的嗜碱性颗粒,核不分叶。在这样的病例可见其16;del(16)(q22)和inv(16)(q13p22)的染色体异常,其断点(break point)则为16q22(4,21,22)。 M5为单核细胞白血病,根据细胞的分化程度分为M5a和M5b两种。原单核细胞、前幼单核细胞或单核细胞占非幼红细胞的80%以上。在M5a原始单核细胞占全单核细胞的80%以上;在M5b原单核细胞的比率不足80%。非特异性酯酶反应呈强阳性,个别者呈阴性。但血和尿中溶菌酶呈高值,被认为M5a具有11q23(4,18)断点的11q-染色体异常有密切关系。 M6为红白血病。原红细胞占全有核细胞的50%以上,同时,原粒细胞占非幼红细胞的30%以上。 M7为巨核细胞白血病,是FAB分类最后定义的病型。根据单克隆抗体可以检测。该型由于骨髓中的网硬蛋白(reticuline)纤维增加,常使可供诊断的骨髓穿刺难于成功。所以需要从骨髓和末梢血两方面进行诊断。 (二)急性淋巴细胞白血病(急淋) 急淋的骨髓中的原淋细胞以过氧化酶或苏丹黑B染色不足3%。即使正常原粒细胞残留在骨髓中亦不应超过3%。 淋巴细胞白血病分为L1、L2、L33个型。L1是小细胞性,小儿多见。特征为均一的小细胞,核呈圆形,偶有豁口,核仁不清,核较大,细胞质较小。L2是大细胞性,成人多见。特征为均一的大细胞,核不规则,核仁清楚,1个以上,核较小,细胞质有多有少。L1和L2在分类上无多大临床意义。L3为Burkitt型,属大细胞型。核呈圆形或椭圆形,核仁清楚,1个以上,细胞较宽,嗜碱性,空泡明显,以B细胞标志物为特点。临床上L3预后不良,因此与L1、L2的区别非常重要。L3在小儿和大人发病率不高于急淋的5%。 (三)FAB的分型与染色的异常 急性白血病常可见到有特征性染色体异常,M2约有30%的病例是8;21易位,M1也可见到这种易位。M3以15;17易位为特征。M5可见到9;11易位,这种易位对诊断M5a的价值很大。在M4E有16倒位。急淋特别是在成年人的L1和L2约20%~25%是9;22易位,在L3(Burkitt)以8;14易位为特征,而有这种染色体易位型病例对治疗反应较差,预后也不好。 急性白血病增殖细胞有很多细胞学特征并对治疗反应也不一样,为了评价各单位间的化学疗法效果,按国际统一的分类法诊断极为重要。今后仍要以FAB分类为基础,进行记分分析、染色体检查,开展分子生物学方面的研究,把急性白血病的诊断提高到一个新阶段。 慢性白血病临床形态学诊断分型(类)分(病)期 1997年10月16~18日在北京医院召开全国慢性白血病(CL)临床形态学诊断分型(类)、分(病)期标准及分子生物学应用学术研讨与读片会,经代表与专家讨论通过了CL临床形态学诊断分型(类)、分(病)期的工作标准和参考标准建议。 一、慢性髓系白血病(chronic myeloid leukemia,CML)临床形态学诊断分型(类)的工作标准及诊断分型(类)、分(病)期的参考标准 (一)CML临床形态学诊断分型(类)工作标准

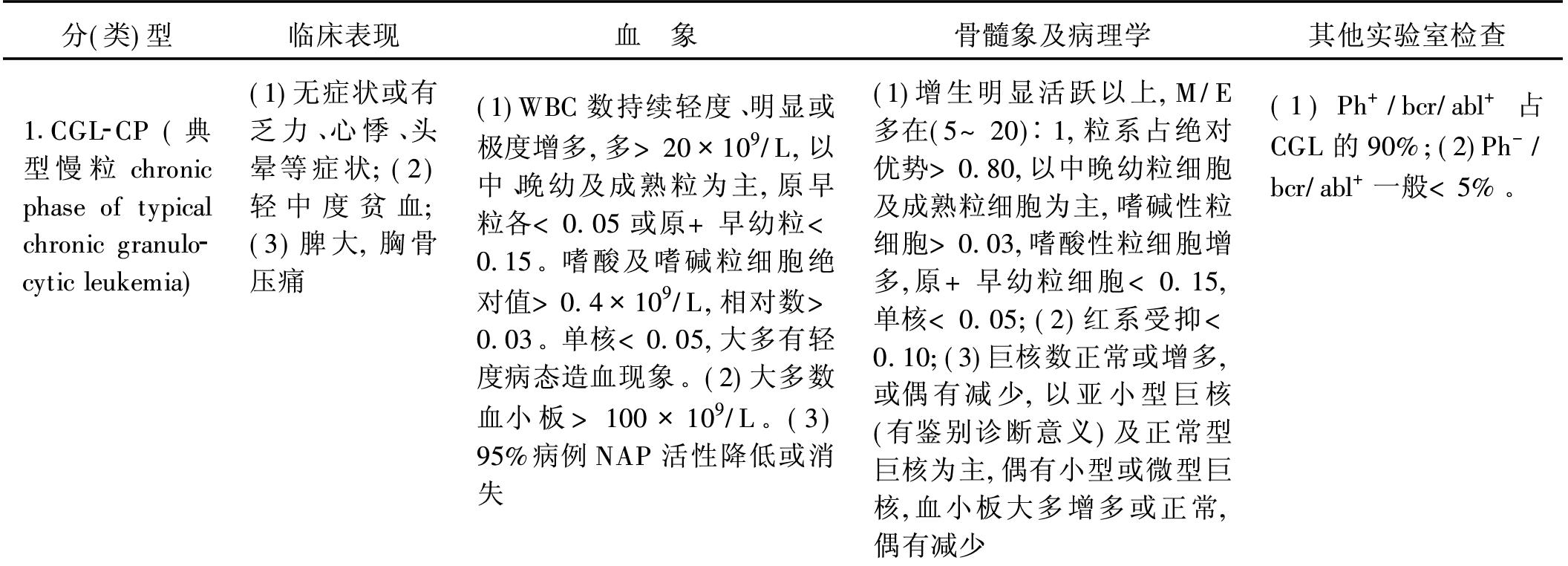

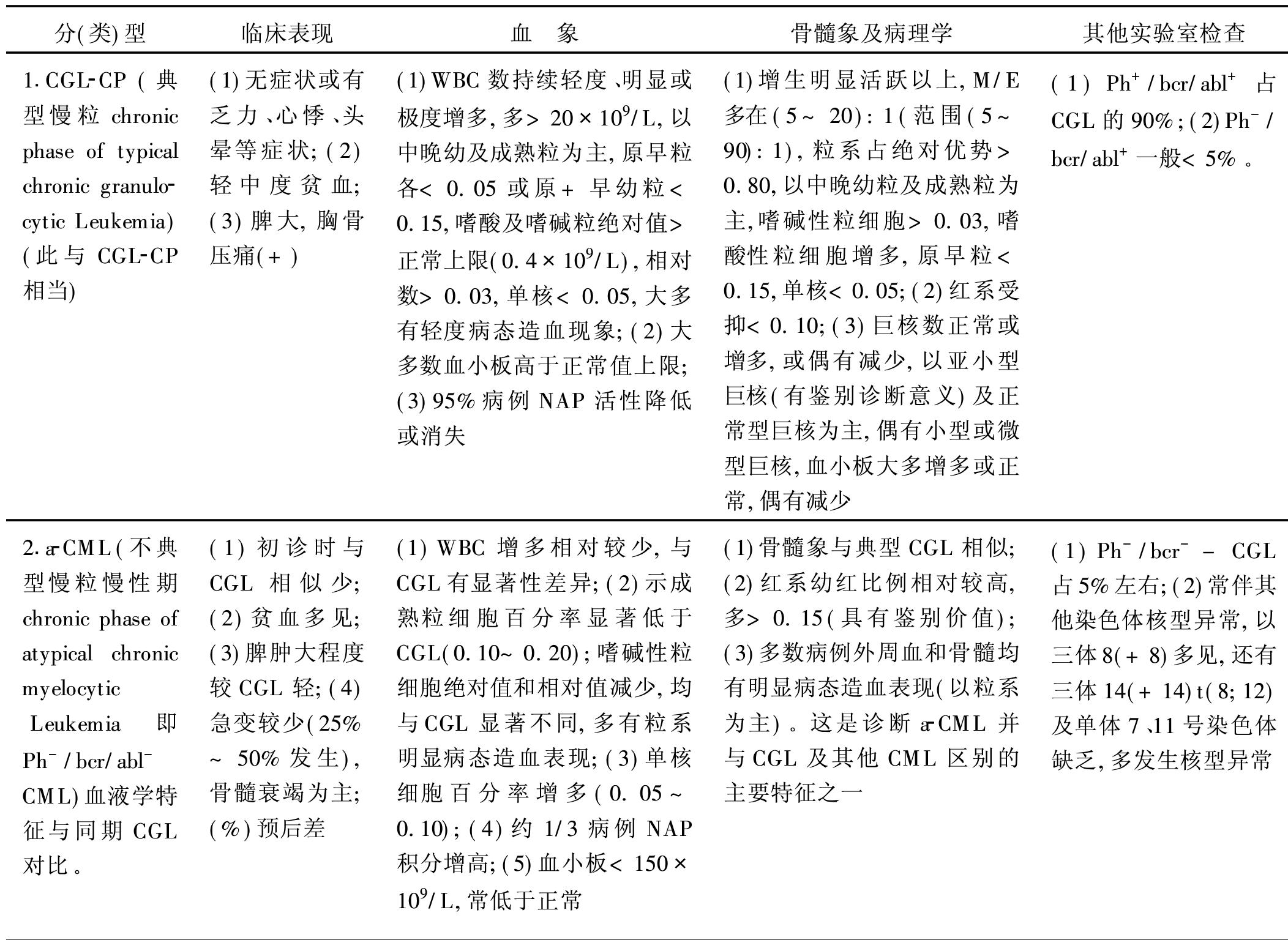

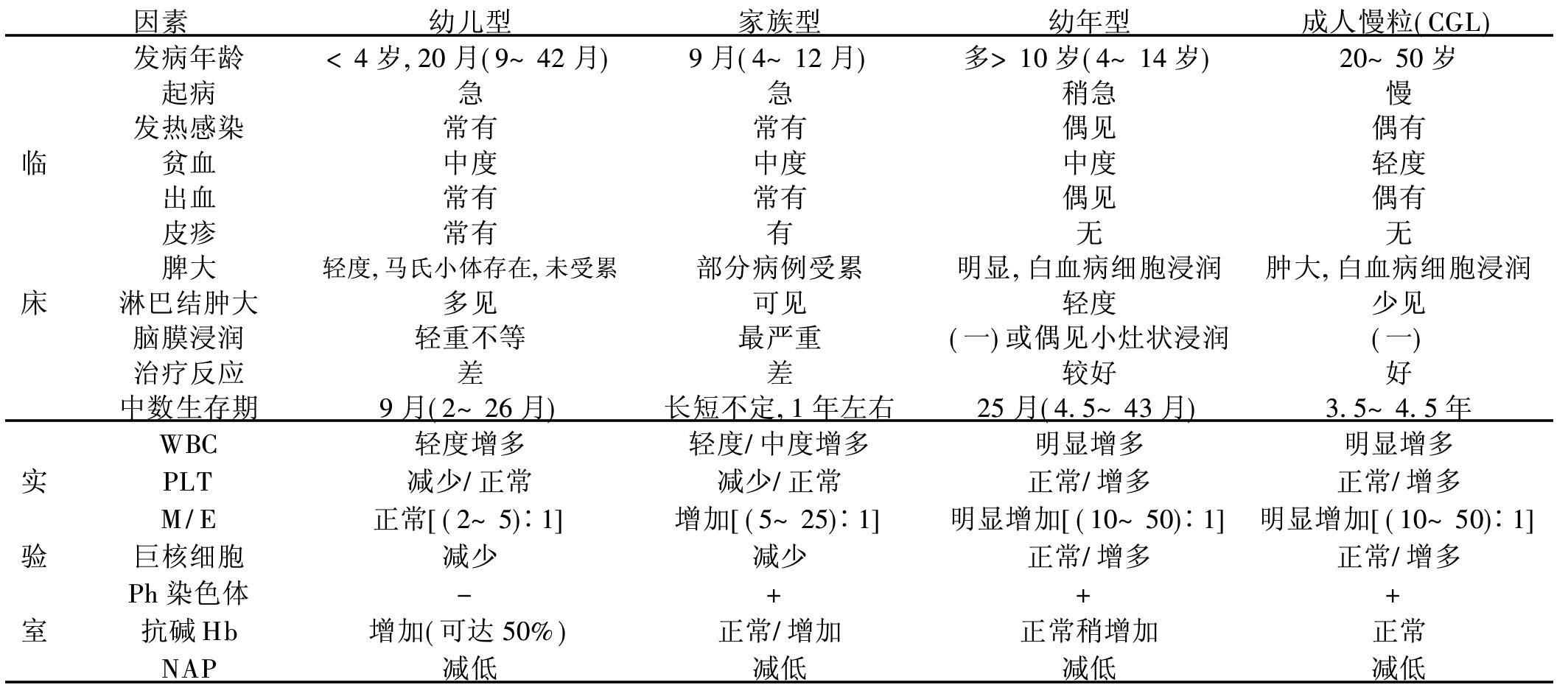

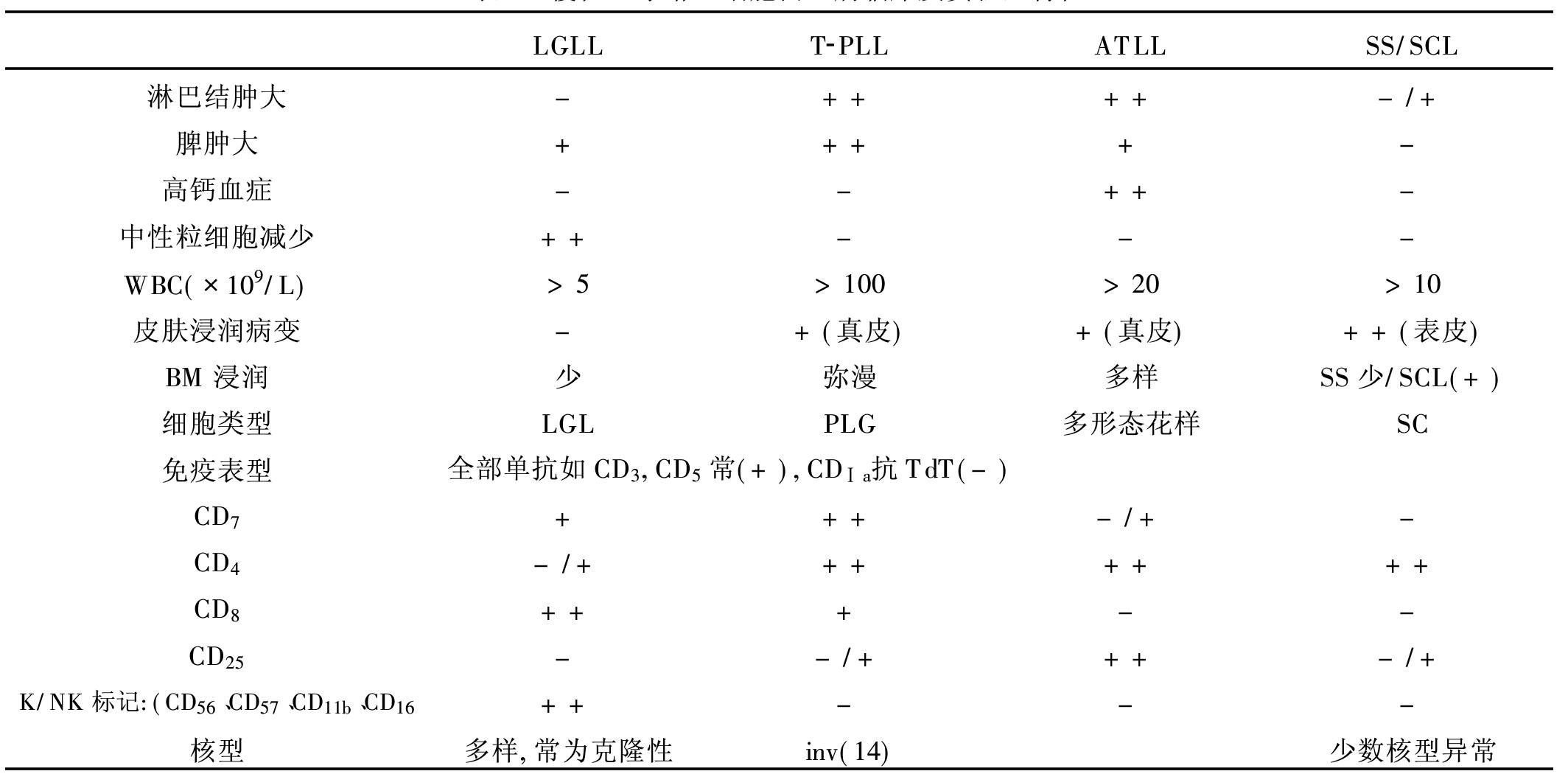

续表

(二)CML临床形态学诊断、分(病)期及分型(类)的参考标准: 1.CML临床形态学分(病)期诊断参考标准

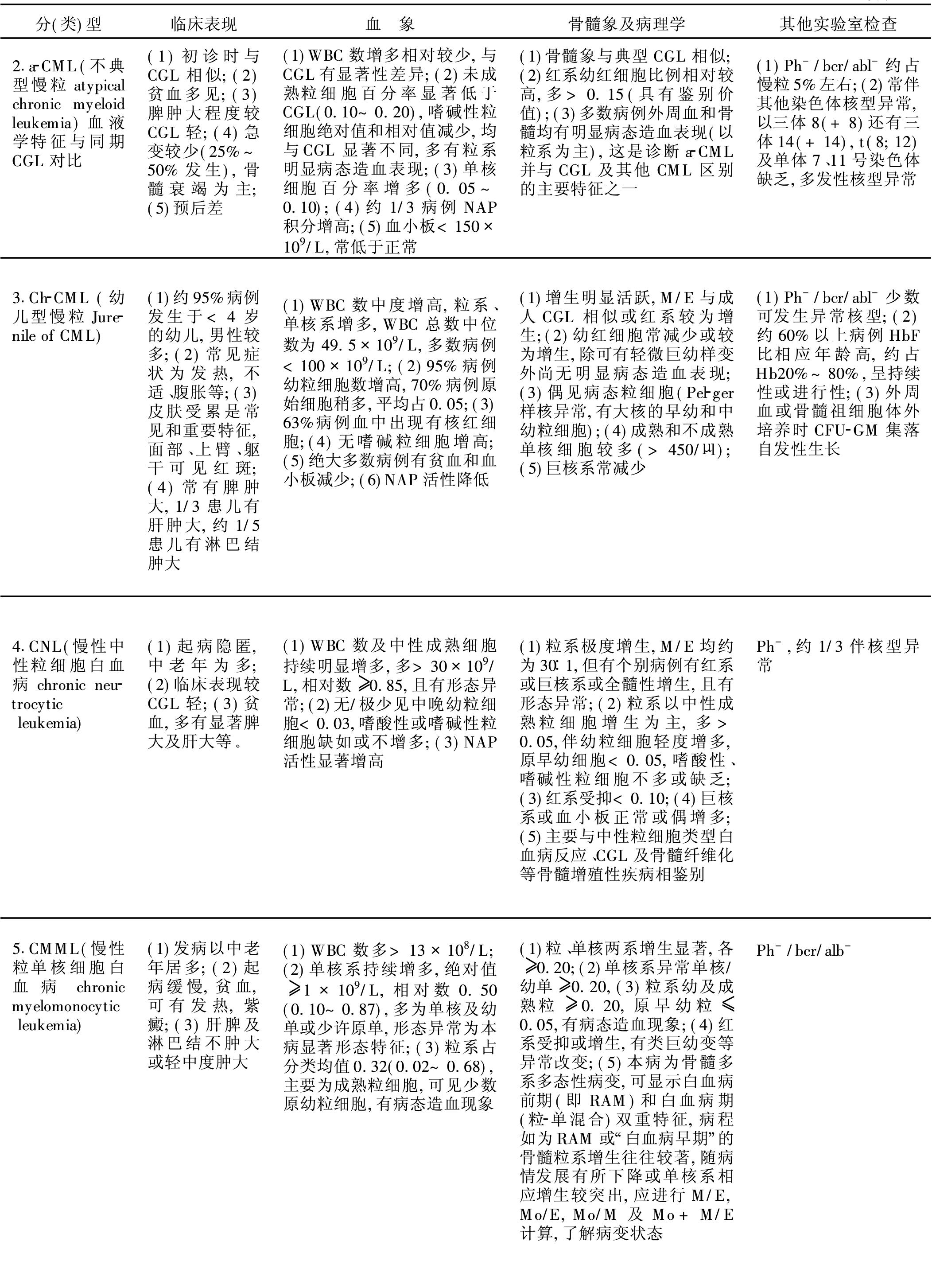

续表

2.CML慢性期临床形态学诊断分型(类)的参考标准

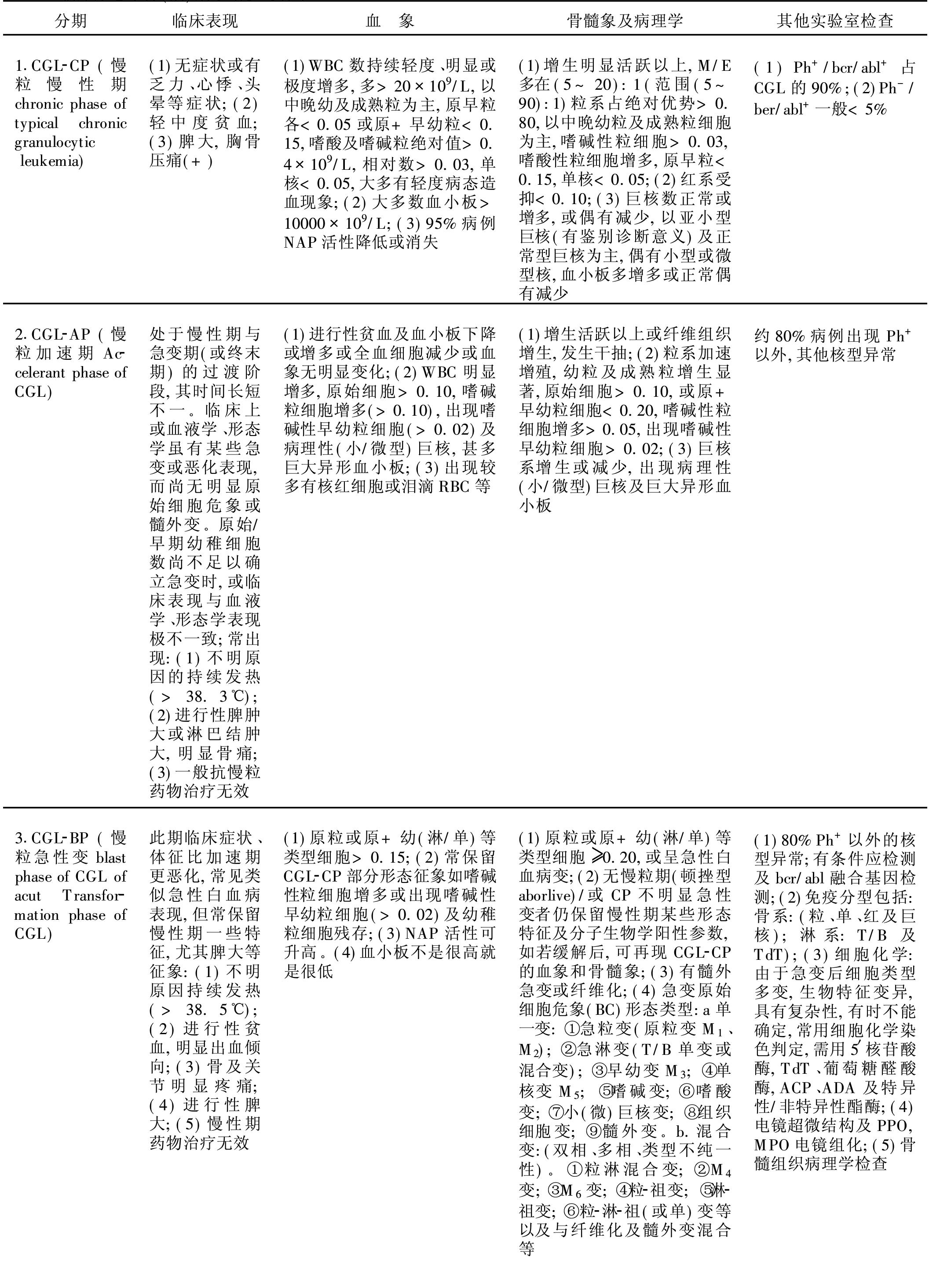

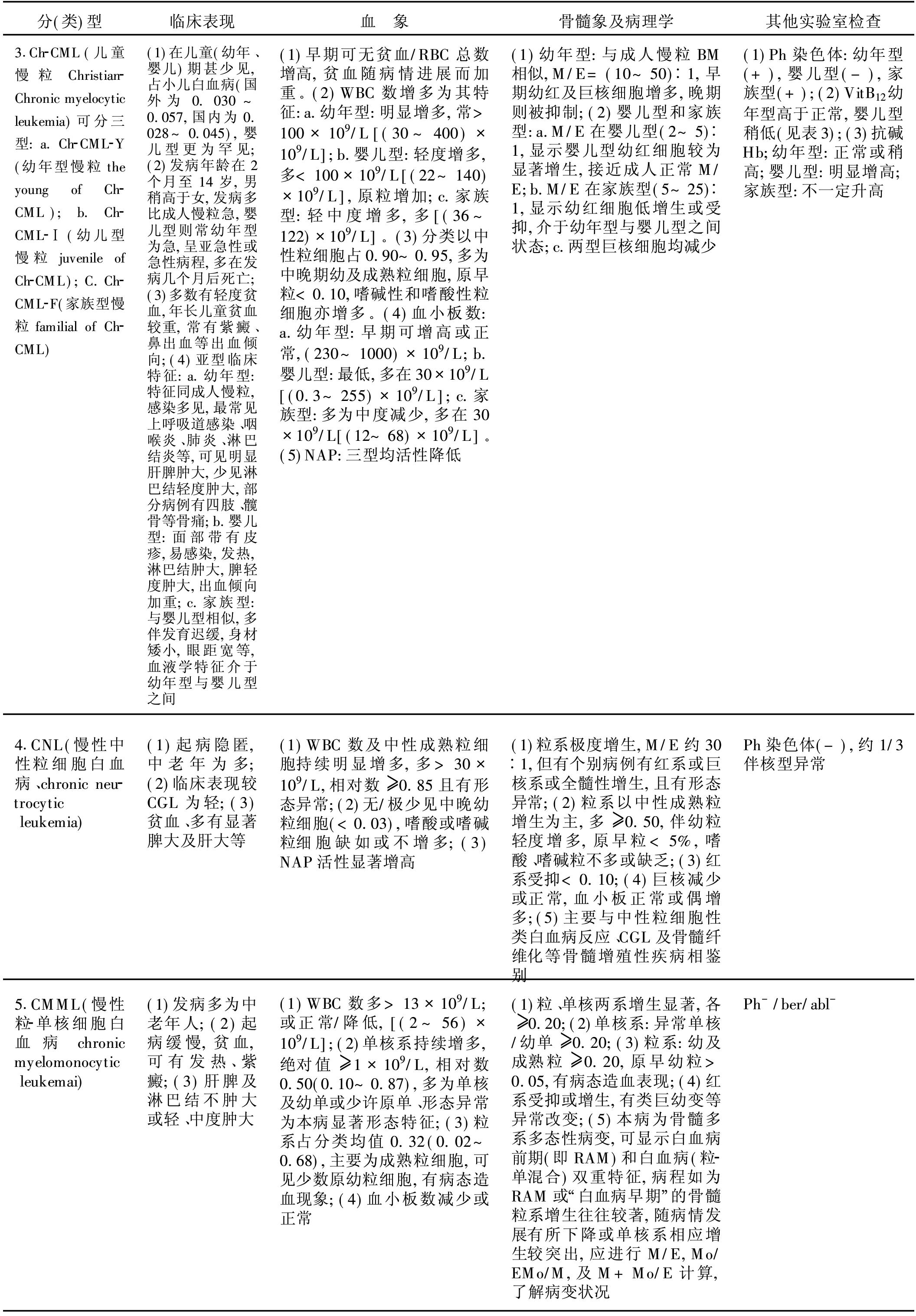

续表

续表

3.FAB协作组关于CGL、aCML、CMML三型鉴别诊断标准: (1)FAB(1993)提出CGL、aCML、CMML三型外周血鉴别标准:三型在一些血液学指标上各有其特点,但由于在疾病进展中各指标处于变化之中,各型间又有重叠之处,因而提出了外周血三型鉴别标准(见表1)。 表1 CGL、aCML、CMML外周血鉴别标准(1993)

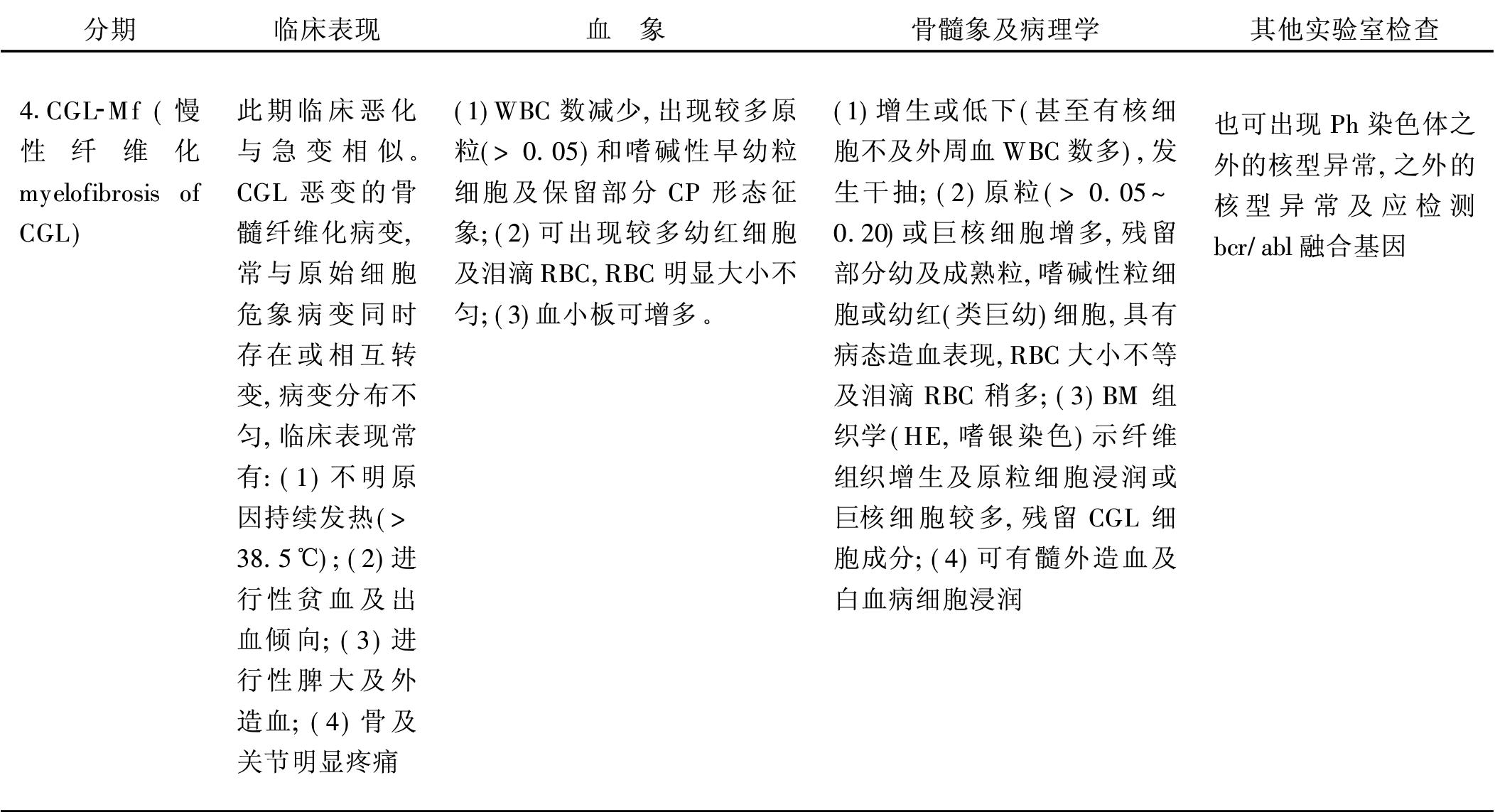

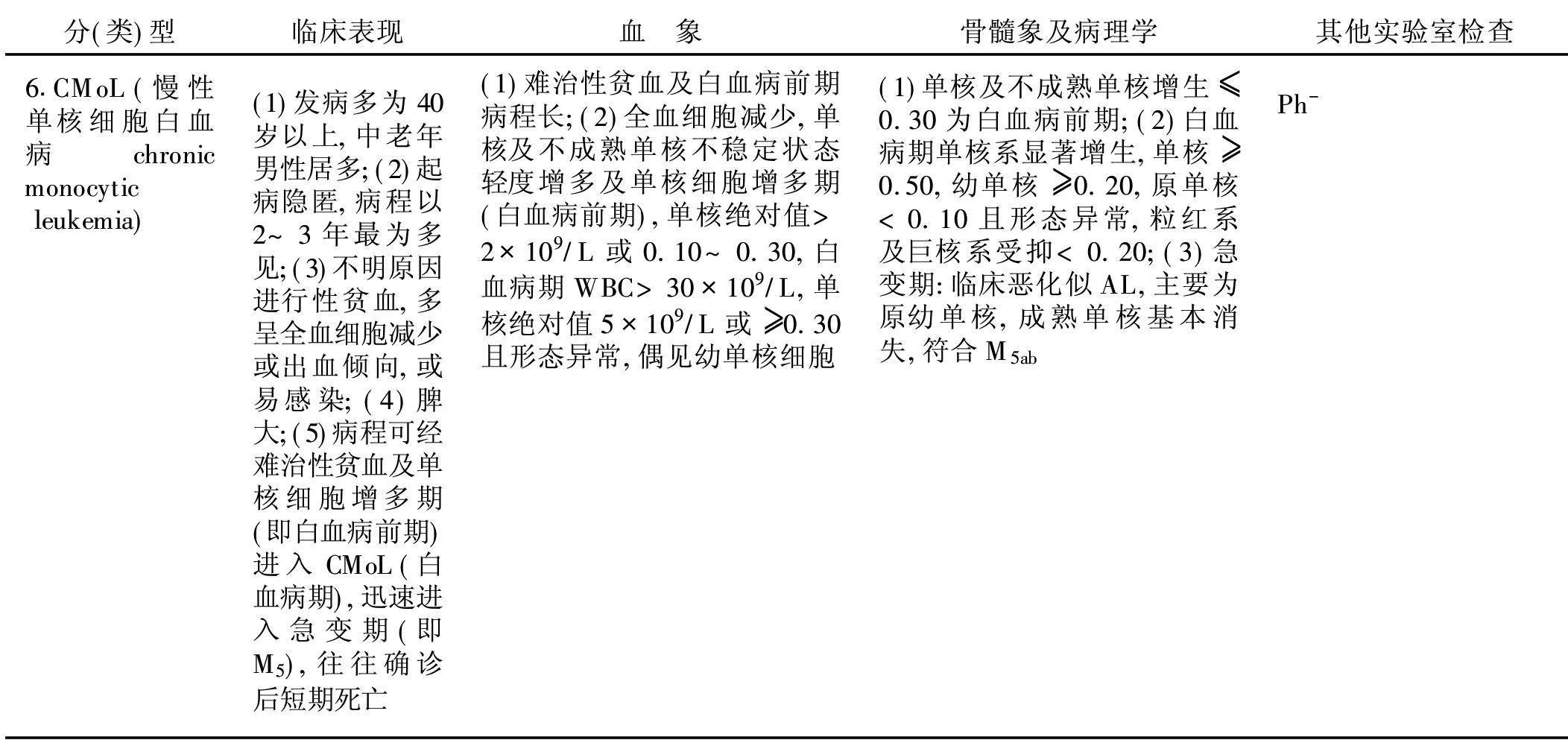

①括号内为修改意见 在三型外周血鉴别标准基础上,再加WBC总数,中性粒细胞计数,骨髓幼红细胞百分数3个变数,经统计学处理发现血片中嗜碱粒细胞、幼粒细胞、单核细胞及骨髓中幼红细胞百分数(<0.15为bcr/abl+,>0.15为bcr/abl-肯定对CGL与aCML的鉴别预测有价值)及粒系病态造血5项指标对鉴别三种亚型的意义更大,经对51例进行“规范变数分析”(canoical variabie analysis)证明基本上可分开,极少重叠。认为使用这一标准结合表1的具体数据,将可对大多数这类病例作出判别。但形态学标准,只能用于早期预测,不能对每例准确分型,这是由于不同型别之间血液学表现重叠,形态学与分子生物学表现也可不一致,故还需结合分子生物学技术才能得出可靠结果。 (2)FAB提出CGL、aCML、CMML三型的预测标准(见表2)。 表2 CGL、aCML、CMML预测标准

1)括号内为修改意见 我们认为粒系病态血在三型均有不同程度表现,同时红系、巨核系也同样存在病态造血现象,因此认为此项意义不大,有待观察与资料积累。 4.三种儿童慢粒(Ch-CML)与成人慢粒(CGL)主要鉴别(见表3)。 表3 三种儿童慢粒(Ch-CML)与成人慢粒(CGL)主要鉴别

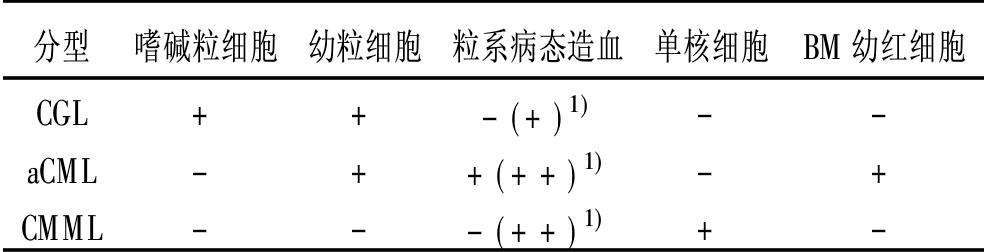

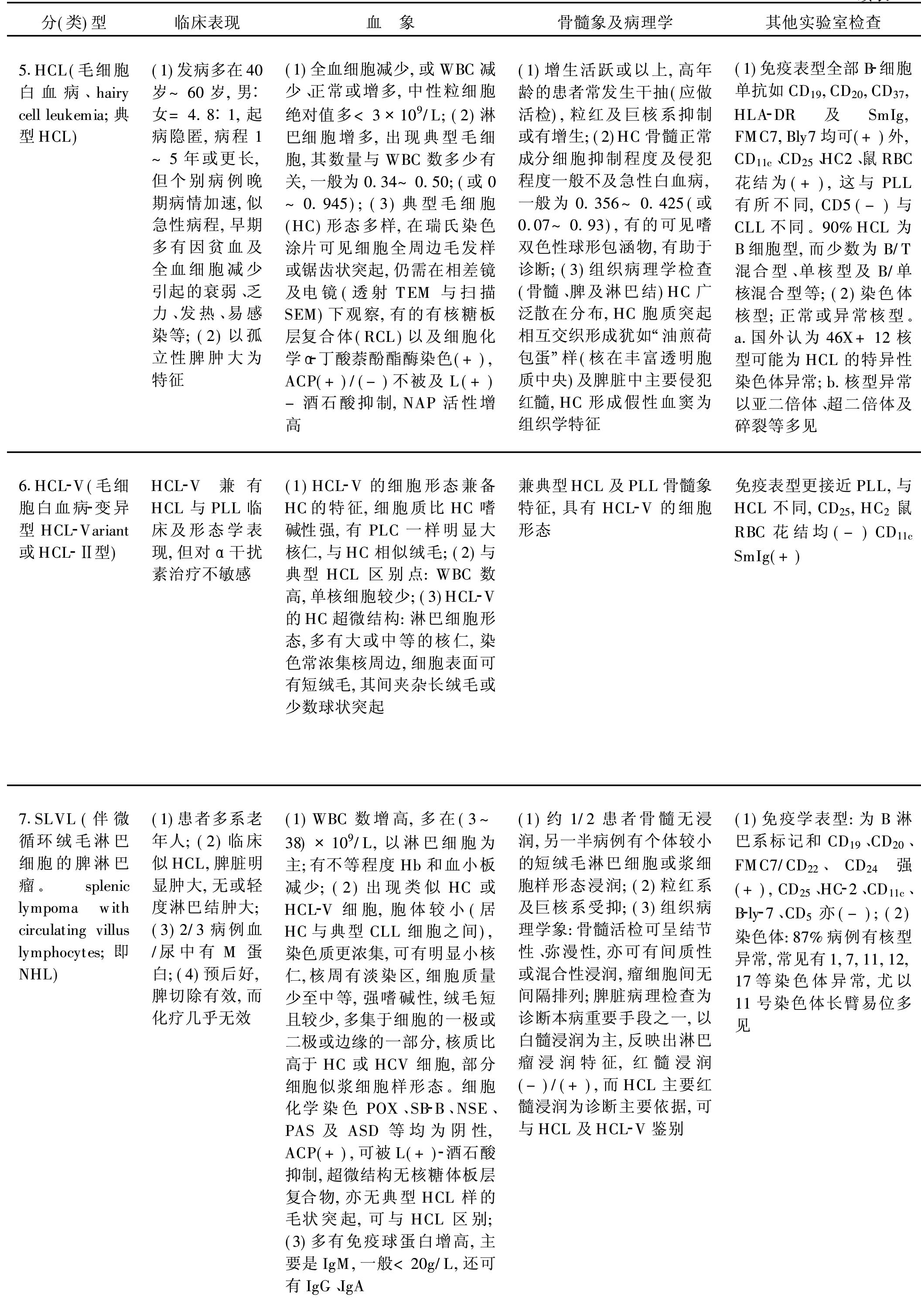

二、慢性淋系白血病(chronic lymphocytic lineag leukemia,CLLL)临床形态学诊断分型(类)的参考标准 此方案主要依据1989年FAB协作组-CLL诊断分型(类)标准建议,被第四届MIC协作组(1990年)会议认定,并参照其后国内外文献资料综合制定。 (一)BL-CLL(慢性B系淋巴细胞白血病chronic B-lineage lymphocytic leukemia)

续表

续表

12.慢性B系淋巴细胞白血病与成熟B-淋巴细胞性淋巴瘤: (1)两者病变均为成熟B淋巴细胞,两者关系密切,可相互转化,临床血液学及病理学表现均可重叠,鉴别诊断有一定难度,有以下几种情况及其诊断原则: 1)病程自始至终表现白血病,初发症状、血液学改变与原发白血病相同,以往无NHL病史,现淋巴结病理为分化好的小淋巴细胞的NHL,应视单纯性白血病,如B-CLL、PLL、HCL; 2)病初以NHL发病,以后全部表现为白血病如小淋巴瘤(SLL),应视淋巴瘤(NHL)白血病或白血病/淋巴瘤; 3)主要表现NHL,其中部分患者在病程中可发展为白血病,应视淋巴瘤(NHL)并发白血病或淋巴瘤/白血病。 (2)B-CLL的生物学特性及检查项目:目前认为CLL增生的淋巴细胞形态虽极为成熟,但其生物学特征属于幼稚表现,呈现低密度细胞表面免疫球蛋白(Smlg)伴κ或λ轻链的90%以上表达CD5,并呈单克隆性增殖,B系单抗CD10、CD19、CD20、CD22、CD24、CD25、CD38、ME(鼠RBC花结)、HLA-DR、Smlg、Cylg(Cμ,Cκ,Cλ)及bcl-2基因重排,组织病理学(淋巴结、BM及脾等)、电镜、细胞化学等。 (3)B-CLL(CLL、PLL、HCL)鉴别诊断参见表4及NHL/白血病(NHL-LP的三型及SLVL)鉴别诊断参见表5。 表4 慢性B细胞白血病临床和实验室特征鉴别

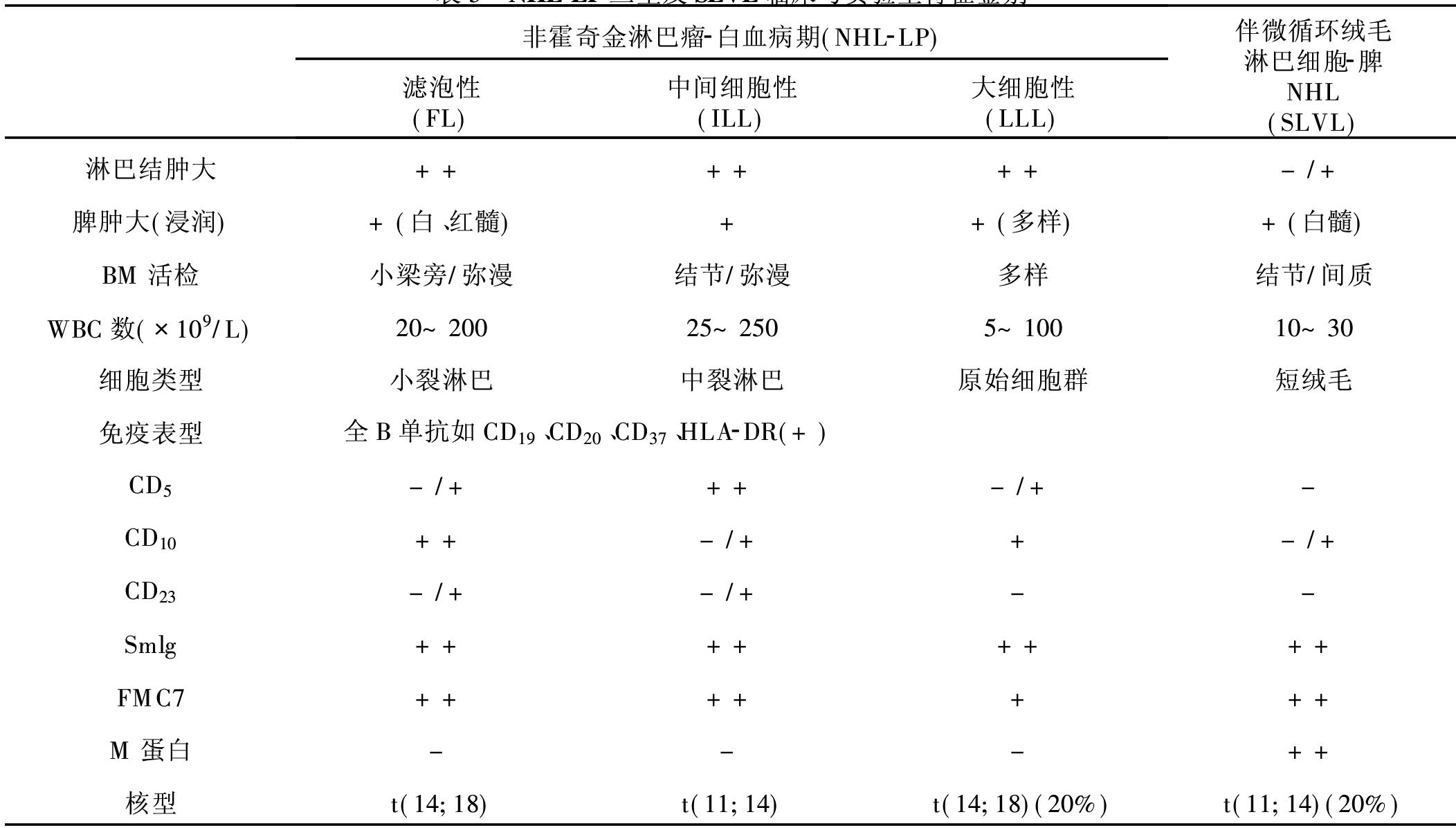

表5 NHL-LP三型及SLVL临床与实验室特征鉴别

(二)TL-CLL(慢性T系淋巴细胞白血病,chronic T-lineage lymphocytic leukemia):

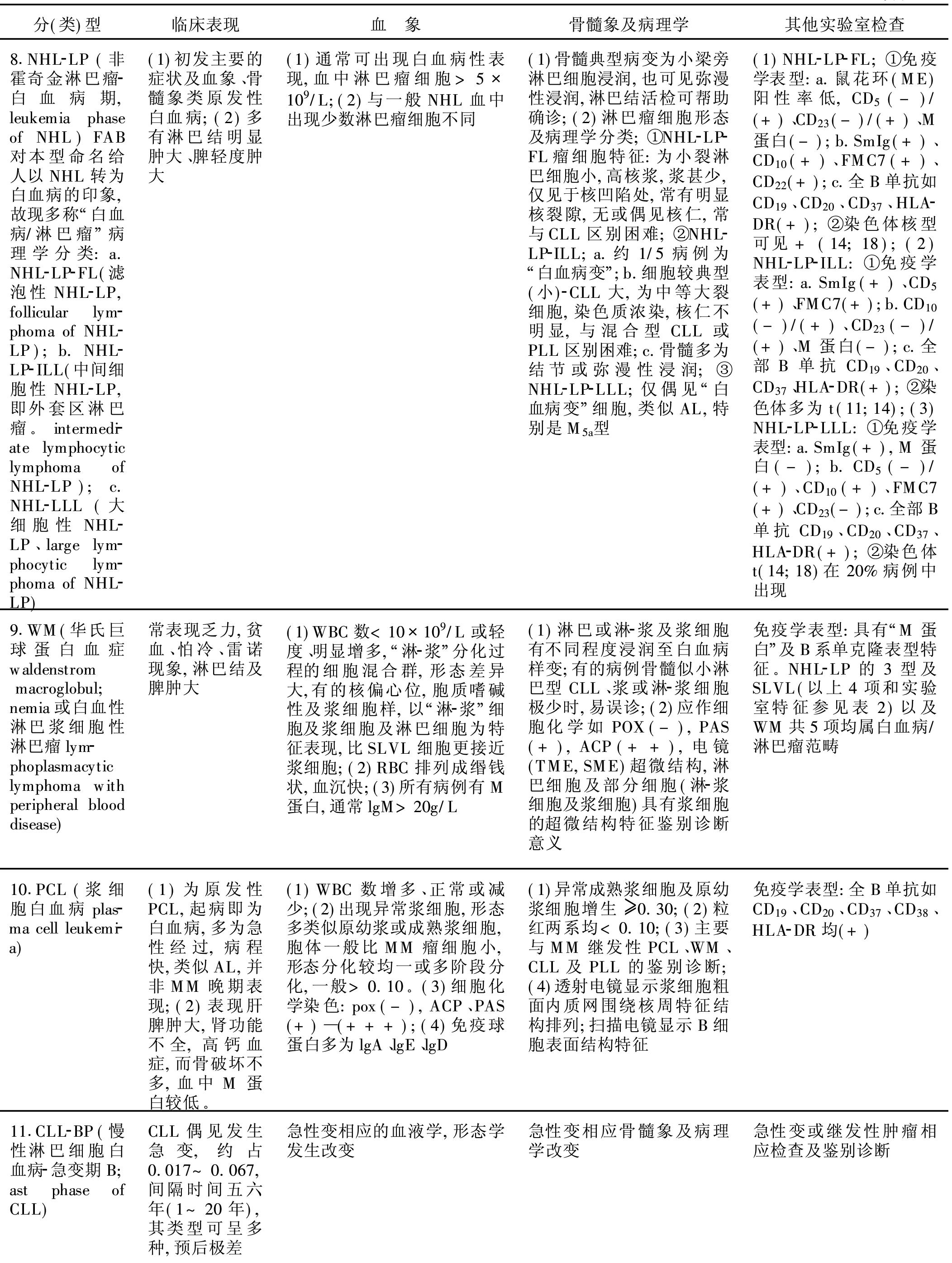

续表

5.慢性T系细胞白血病与T系淋巴细胞性淋巴瘤 (1)两者发病年龄较B系淋巴细胞白血病/淋巴瘤低,类型较少,欧美T-NHL约占0.067~0.210,我国高发区达0.30左右,T-CLL也相应较多见。但同时存在两者关系密切,可互相转化。临床与血液学及病理学表现均可重叠表现,鉴别诊断难度大,两者病变发生情况与慢性B系淋巴细胞白血病与成熟B淋巴细胞性淋巴瘤有相似的改变。 (2)T-CLL检查项目 1)T-CLL细胞具有T细胞表面标记呈TCR-γRA形态学多形性,临床经过转急,化疗效果差; 2)T系单抗:CDⅠa、CD2、CD3、CD4、CD5、CD7、CD8、CD11b、CD16、CD25、CD38、CD39、CD56、CD57、TdT、SE花结,免疫球蛋白重链基因重排(IgHRA)及T细胞受体γ基因重排(TCR-γRA)检测(用聚合酶链反应PCR),通常认为基因重排对确定单克隆增殖有重要意义,T-LGLL中必须经TCR-γ基因重排,分析证实为单克隆增殖,对T-LGLL与NK-LGLL鉴别有一定价值,以除外良性Tγ增生; 3)慢性T系淋巴细胞白血病临床与实验室的鉴别诊断见表6。 表6 慢性T系淋巴细胞白血病临床及实验室特征

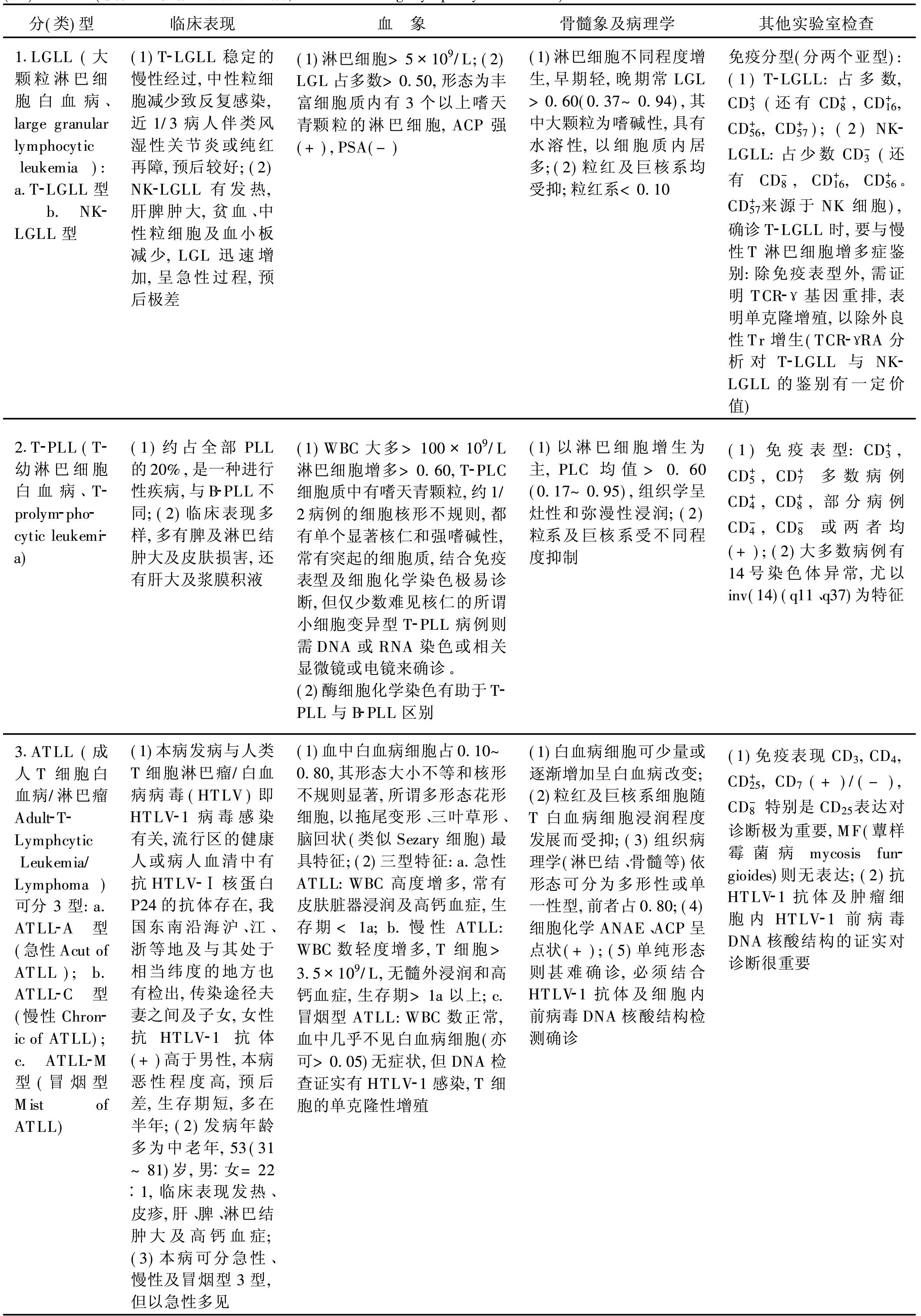

垂体危象 (1)对于具有垂体前叶机能减退症原发病史,凡出现表情淡漠、嗜睡、定向力障碍、昏迷、高体温、低体温、低血压、低血糖或低血钠等症状体征时即可诊断。 有生育史的妇女,无论年龄大小,均应深入了解有无产后大出血,产后月经及泌乳情况,并仔细检查女性征有无明显减退,警惕席汉危象。 对男性病人的阳痿、性功能减退、泌乳等表现,要考虑西蒙综合征所致的垂体危象。 (2)部分患者既往病史不清楚,症状又缺乏明显特征。临床诊断就比较困难,这就需要有足够的实验室依据,并借助于X线、CT检查,证实下丘脑、垂体前叶和相应的靶腺机能衰竭,结合症状和体征来诊断原发性抑或继发性危象。 (3)具有上述危象的症状和体征,但病史不详,一时又缺乏实验室资料者,若试验性激素替代治疗,效果明显者亦应考虑本症。 计量诊断表使用方法:将病人出现的症状、体征、检验等的阳性或阴性结果,根据表中相应的数字记下来,然后相加。若其代数和>0者,可以诊断阿狄森病,若其代数和≤0者,可以排除此病。 肾上腺危象 凡具有下列情况之一者,要想到肾上腺危象的可能: (1)阿狄森病病人或其他原因所致的慢性肾上腺皮质功能减退者,因感染、皮质激素治疗突然中断、减量过速或遇到其他应激情况后,出现发热、胃肠道紊乱症状及神志改变、血压下降者; (2)脑膜炎双球菌等所致败血症或脓毒血症伴有广泛出血现象,经抗生素等治疗后一度好转,忽又发生高热、发绀、出血加重、循环衰竭者; (3)双侧肾上腺切除后8~12h突然高热、休克、昏迷及重度胃肠道反应者; (4)抗疑治疗1~2周,如出现剧烈腹痛、血压下降;或疑有肾上腺静脉血栓形成,出现肾区或肋缘下剧烈疼痛,但无其他急腹症体征,很快出现循环衰竭、高热、昏迷者; (5)手术后病人突然出现全身衰竭,病情迅速恶化,而不能用术后常见并发症如出血、感染等解释者。 嗜铬细胞瘤危象 (Jawes B.Wyngaarden,cec:1 text-book of Medicine.1982.第16版.) 在骤发高血压或持续性高血压阵发性加剧的基础上,同时伴有下列一项或多项症状:(1)发作时有剧烈头痛、呕吐、视力下降且血压>29.3/23.9kPa(220/180mmHg)者; (2)均有短暂意识丧失、抽搐、脑溢血等明显高血压脑病症状者; (3)严重心律失常、心衰、心肌损害等心脏损害者; (4)剧烈腹痛、消化道出血、急性溃疡穿孔等消化道急症者; (5)高热(>39℃)者; (6)出现休克或高低血压反复交替出现者。 原发性甲状旁腺功能亢进症(PHPT)危象 (Sherwood J K,et al.Am J Surg,1986) 诊断标准如下:本病简称甲旁亢危象,其血钙>3.8mmol/L,结合下列临床症群,排除其他原因的高血钙,即应诊断。血浆甲状旁腺激素(PTH)显著升高对诊断甚有价值。临床表现:多数急性发作,原PHPT病史长短不一,症状复杂多样,有以下4种表现类型,可单独或混合存在。 (1)神经精神障碍型:软弱无力、肌肉萎缩、肌张力下降、腱反射亢进、嗜睡、淡漠、抑郁、记忆力减退、定向力障碍、精神错乱乃至意识丧失,重度昏迷。EEG是弥漫性改变。 (2)胃肠紊乱型:多有不同程度厌食、恶心、呕吐。常规治疗无效。由于神经肌肉兴奋性下降,便秘、腹痛也多见。高血钙促使胃泌素分泌,易患消化性溃疡。 (3)多饮多尿型:严重高血钙可致肾小管损害,出现不同程度的浓缩、稀释、酸化和排泌等功能障碍。 (4)高血压或心律失常:Ca2+增强血管平滑肌收缩,加强心肌收缩,可出现高血压或使原已控制良好的血压升高;各种心律紊乱皆可发生。 妊娠糖尿病 (Position S.Diabetes Care,1998) 妊娠糖尿病(GDM)指的是在妊娠期间发生或首次发现的任何程度的糖耐量异常。不管是用胰岛素还是单用饮食治疗,妊娠后情况持续与否,此定义均适用。不能排除发生妊娠前或与之同时出现的未被发现的糖耐量异常的可能性。妊娠妇女大约有4%合并妊娠糖尿病,发病率从1%~4%不等,取决于调查的人群和采用的诊断性试验。一、检测 对满足以下1个或多个条件的妇女在妊娠第24~28周时应该进行筛查(除非有别的指征):①≥25岁;②<25岁但肥胖(如≥20%理想体重或体重指数≥27kg/m2);③一级亲属中有糖尿病家族史;④有高糖尿病发生率的种族成员(如拉丁美洲美国人、本土美国人、亚裔美国人、非洲美国人或太平洋岛国人)。 不具备上述标准的妊娠妇女在妊娠期间发生糖耐量异常的风险较低,对这些病人进行筛查效果可能不大。 筛查用50g口服葡萄糖负荷,测定1h后血糖,在服糖前病人不必禁食。50g葡萄糖负荷后1小时数值≥140mg/dl(7.8mmol/L)者,需要在禁食状态下行完整的诊断性100g 3h的口服葡萄糖耐量试验(OGTT)。 二、诊断 诊断基于100g 3h口服糖耐量试验的结果,按照O'Sullivan和Mahan的标准解释结果,用Carpenter和Coustan的现行葡萄糖分析方法进行修正。妊娠糖尿病诊断要求试验中4个点的血糖值任何两个达到或超过表1所列数值。 表1 妊娠糖尿病筛查和诊断指标(血糖,mmol/L)

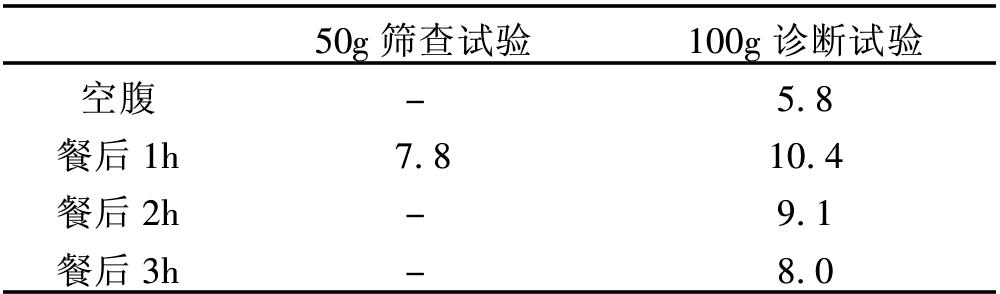

三、产科和围产期考虑 空腹(≥5.8mmol/L)或餐后高血糖母亲的后代宫内或新生儿死亡的风险很大,这些母亲必须进行仔细的产前胎儿监测。在满意的产期监护和使空腹和餐后血糖恢复正常的情况下,保持正常血糖水平的妊娠糖尿病病人后代的围产期死亡率不比普通人群高。合并有妊娠糖尿病的孕妇发生巨大儿和其他新生儿疾病,包括低血糖、低血钙、红细胞增多症和高胆红素血症的风险增加。妊娠糖尿病母亲的合并症包括剖宫产和高血压的发生率增加。剖宫产的增加可由于胎儿生长异常和妊娠糖尿病妇女当时的产科问题所见。 四、治疗策略(略)。 五、预后考虑 妊娠糖尿病的妇女在以后发生糖尿病的风险增加,所以至少在产后6周应进行诊断性试验,并按照“糖尿病诊断和分类专家委员会的报告”,将病人重新分类。参照表2的诊断标准,如果正常,每3年检查一次。对空腹血糖异常(IFG)和糖耐量异常(IGT)的病人应经常检查。 表2 糖尿病诊断标准(mmol/L)

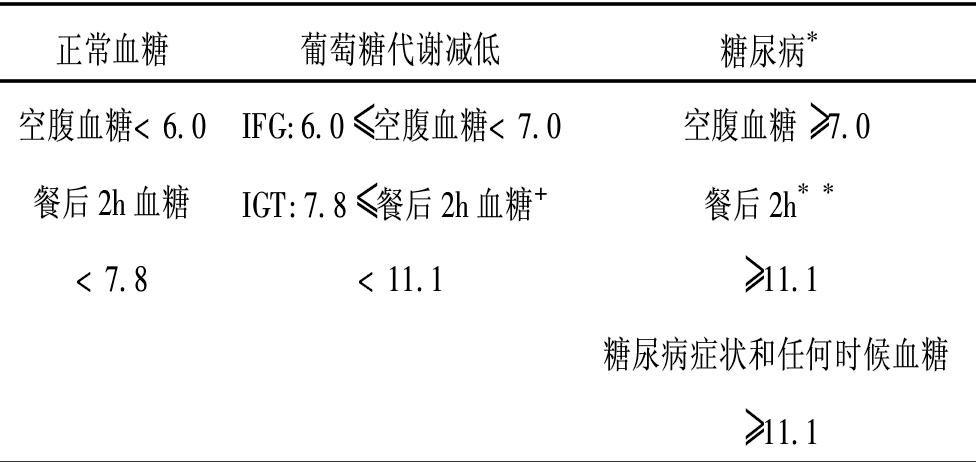

注:IFG:空腹血糖受损;IGT:糖耐量损害。 * 表示3种方法的任何一种均可确定糖尿病的诊断。临床上用空腹血糖较好,因为容易进行、方便,病人易于接受,花费小。空腹血糖指的是无热卡摄入至少8h。 ** 此项试验要求用葡萄糖负荷,相当于75g无水葡萄糖溶于水。 糖尿病足(肢端坏疽) (第一届全国糖尿病足学术会议 1995年10月) 糖尿病足是由于糖尿病血管、神经病变引起下肢异常改变的总称。因合并感染引起肢端坏疽者称为糖尿病肢端坏疽,是糖尿病足发展的一个严重阶段。为了统一对糖尿病肢端坏疽的诊断及检查要求,我们根据1995年10月中华医学会糖尿病学会第一届全国糖尿病足学术会议的讨论和意见整理如下,以供参考。一、糖尿病足的临床表现 应注意病人有无下述肢端症状和体征。 1.患者皮肤瘙痒,干而无汗,肢端凉。浮肿或干枯,颜色变暗及色素斑,毳毛脱落。2.肢端刺痛、灼痛、麻木、感觉迟钝或丧失,脚踩棉絮感,鸭步行走,间歇跛行,休息痛,下蹲起立困难。3.肢端营养不良,肌肉萎缩张力差。关节韧带易损伤,骨质破坏可发生病理性骨折。4.常见跖骨头下陷,足庶趾关节弯曲形成弓形足槌状趾、鸡爪趾、夏科氏关节(charcot)等。5.肢端动脉搏动减弱或消失,血管狭窄处可听到血管杂音,深浅反射迟钝或消失。6.肢端皮肤干裂或水疱、血疱、糜烂、溃疡、坏疽或坏死。 二、肢端检查 除常规体格检查外应特别进行肢端检查。视诊:患肢皮肤干燥、毳毛脱落、指趾甲变形、皮肤颜色改变、消瘦、浮肿。步态不稳,下蹲起立动作迟缓,常持杖跛行。可见到足趾或足的畸形及不同程度的皮肤病变或各种类型的坏疽。触诊:皮肤凉、弹性差,足背动脉搏动减弱或消失,如果静脉充盈时间大于15s以上,说明肢端供血明显不足。叩诊:深浅反射,尤其跟腱反射减弱或消失,说明周围神经损害严重。听诊:动脉狭窄处可听到血管杂音,坏疽局部有产气菌感染时,可听到握雪音。 血压指数是一种简便易行的方法,可了解下肢胫前动脉、胫后动脉及腓动脉供血情况。检查方法:取普通血压计,先测定上肢肱动脉收缩压值,然后将血压计袖带置于踝关节处,听诊器置于内踝上内侧可听到胫后动脉,置于踝关节前外侧可听到胫前动脉,置于外踝后外侧可听到腓动脉。一般正常人踝动脉要比肱动脉收缩压值稍高,血压指数=踝/臂收缩压值。正常人比值为1~1.4,其比值小于0.9以下,可有轻度供血不足;为0.5~0.7可有跛行;为0.3~0.5可有缺血性休息痛,其比值小于0.3以下可发生坏死。 三、实验室检查 1.测定空腹血糖、餐后2h血糖及糖化血红蛋白(HbAIC)。2.尿常规检查、尿糖定性及24h定量、尿蛋白及酮体。3.血象检查:RBC、Hb、WBC。4.血液流变学检查。5.血脂检查:总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白及血浆蛋白、白蛋白、球蛋白、尿素氮或非蛋白氮。6.坏疽局部分泌物细菌学培养。 四、特殊检查 1.肢体血流图:可了解血管壁弹性及肢端供血情况,其准确性及定位定量不够理想,近年来已被彩色多普勒所代替,但可作为一项参考指标。 2.超声诊断、彩色多普勒(Doppler)检查:下肢多检测股动静脉、腘动静脉及足背动脉定位定量分析,由于不同厂家生产的仪器型号不同,操作方法和结果也不相同,很难制订统一标准。下面是空军总医院指标,仅供参考。(1)早期病变:血管腔狭窄低于正常人的25%以下,血流量少于正常人的35%,加速度/减速度比值大于1.2~1.4,为早期病变。(2)轻度病变:血管腔狭窄低于正常人的25%~50%,血流量少于正常人的35%~50%,加速度/减速度比值大于1.4~1.6,为轻度病变。(3)中度病变:血管腔狭窄低于正常人的50%~75%,血流量少于正常人的50%~70%,加速度/减速度比值大于1.6~1.8,为中度病变。(4)重度病变:血管腔狭窄低于正常人的75%以上,血流量少于正常人的70%以上,加速度/减速度比值大于1.8或等于“0”,为重度病变。 3.微循环检查:皮肤微循环在早期动脉闭塞时血管袢顶扩张。盆腔内髂总静脉不全阻塞时下肢皮肤微血管扩张并呈现螺旋状血流而且数目增多。微血流停滞时可判定有深静脉阻塞。甲皱微循环:异形管袢及袢顶瘀血大于30%,血流速度较慢呈粒摆流或泥沙流、串珠样断流及血管袢周围有渗出或出血斑较多,对诊断或监测糖尿病坏疽有重要意义。 4.下肢神经病变检查:多采用肌电图、传导速度、诱发电位或振动觉测定有无周围神经病变及程度。 5.动脉造影:多适用于截肢平面术前定位或外科血管重建术术前检查,它能准确了解血管腔内各种病变而便于定位,但属创伤性甚至可能造影后引起血管痉挛,使肢体缺血加重。 6.X线检查:可发现肢端骨质疏松、脱钙、骨髓炎、骨质破坏、骨关节病变及动脉钙化影,也可发现气性坏疽感染时的软组织变化,对诊断糖尿病肢端坏疽有重要意义,一般应作为常规检查。 五、糖尿病肢端坏疽的临床分型 根据肢端坏疽的性质及临床表现可分为湿性坏疽、干性坏疽和混合坏疽3种临床类型。 1.湿性坏疽:多发生于肢端动、静脉血流同时受阻;循环与微循环障碍;皮肤损伤、感染化脓。病灶轻重不一,浅表溃疡或严重坏疽,局部常有红、肿、热、痛,严重时多伴有全身不适或毒血症、菌血症等表现。 2.干性坏疽:多发生在肢端动脉及小动脉粥样硬化、血管腔狭窄或动脉血栓形成,使血流逐渐或骤然中断,但静脉血回流仍然畅通,组织液减少导致局部不同程度的缺血性坏死。 3.混合坏疽:多见于肢端某一部位动脉或静脉阻塞,血流不畅合并感染。湿性坏疽和干性坏疽病灶同时发生在同一个肢端的不同部位。一般病情较重,坏疽面积较大,常涉及足的大部或全足坏疽。 六、糖尿病足的临床诊断与分级 糖尿病病人凡检查有肢端病变者均可诊断为糖尿病足。根据病变程度并参照国外标准,糖尿病足分为0~5级。 0级:皮肤无开放性病灶。常表现肢端供血不足,皮肤凉,颜色紫褐,麻木,刺疼灼疼,感觉迟钝或丧失,兼有足趾或足的畸形等高危足表现。Ⅰ级:肢端皮肤有开放性病灶。水疱、血疱、鸡眼或胼胝、冻伤或烫伤及其他皮肤损伤所引起的皮肤浅表溃疡,但病灶尚未波及深部组织。Ⅱ级:感染病灶已侵犯深部肌肉组织。常有蜂窝织炎、多发性脓灶及窦道形成,或感染沿肌间隙扩大造成足底足背贯通性溃疡,脓性分泌物较多,但肌腱韧带尚无破坏。Ⅲ级:肌腱韧带组织破坏,蜂窝织炎融合形成大脓腔,脓性分泌物及坏死组织增多,但骨质破坏尚不明显。Ⅳ级:严重感染已造成骨质缺损、骨髓炎及骨关节破坏或已形成假关节。部分指趾或部分手足发生湿性或干性严重坏疽。Ⅴ级:足的大部或足的全部感染或缺血,导致严重的湿性或干性坏死。肢端变黑、尸干,常波及踝关节及小腿,一般多采取外科高位截肢。 头痛分类 (国际头痛学会 1988年) 一、偏头痛1.没有先兆的偏头痛。 2.有先兆的偏头痛 (1)有典型先兆的偏头痛; (2)有持续性先兆的偏头痛; (3)家族性偏瘫型偏头痛; (4)基底动脉型偏头痛; (5)有偏头痛先兆但无头痛; (6)急性先兆发作的偏头痛。 3.眼肌瘫痪型偏头痛。 4.视网膜型偏头痛。 5.可能为偏头痛先驱或与偏头痛有关的儿童期周期性综合征 (1)良性儿童期发作性眩晕; (2)儿童期交替性瘫痪。 6.偏头痛的合并症 (1)偏头痛持续状态; (2)偏头痛性脑梗死。 7.不符合上述标准的偏头痛样疾患。 二、紧张型偏头痛 1.发作性紧张型头痛 (1)与颅周肌肉疾患有关的发作性紧张型头痛; (2)与颅周肌肉疾患无关的发作性紧张型头痛。 2.慢性紧张型头痛 (1)与颅周肌肉疾患有关的慢性紧张型头痛; (2)与颅周肌肉疾患无关的慢性紧张型头痛。 3.不符合上述标准的紧张型头痛。 三、丛集性头痛和慢性发作性偏头痛 1.丛集性头痛 (1)周期不定的丛集性头痛; (2)发作性丛集性头痛; (3)慢性丛集性头痛 1)发作开始后不缓解的慢性丛集性头痛; 2)从发作性再演变为慢性丛集性头痛。 2.慢性发作性偏头痛。 3.不符合上述标准的丛集性头痛样疾病。 四、与结构性疾患无关的杂类头痛 1.原发性搏(跳)动性头痛。 2.外面压迫性头痛。 3.冷刺激性头痛 (1)从外面施加的冷刺激; (2)摄入的冷刺激。 4.良性咳嗽引起的头痛。 5.良性用力引起的头痛。 6.与性活动有关的头痛: (1)钝性病; (2)爆发性(突然严重)头痛; (3)体位性疼痛(注:指性交后低颅压引起的头痛)。 五、与头颅外伤有关的头痛 1.急性头颅外伤后头痛 (1)明显的头颅外伤和(或)有肯定的体征; (2)轻度头颅外伤,无肯定的体征。 2.慢性头颅外伤后头痛 (1)明显的头颅外伤和(或)肯定的体征; (2)轻度头颅外伤,无肯定的体征。 六、与血管疾病有关的头痛 1.急性缺血性脑血管病: (1)短暂性缺血性发作(TIA); (2)血栓栓塞性中风。 2.颅内血肿 (1)脑内血肿; (2)硬膜下血肿; (3)硬膜外血肿。 3.蛛网膜下腔出血。 4.末破裂的血管畸形 (1)动静脉畸形(AVM); (2)囊性动脉瘤。 5.动脉炎 (1)巨细胞动脉炎; (2)其他系统性血管炎; (3)原发性颅内动脉炎。 6.颈动脉或椎动脉痛 (1)颈动脉或椎动脉阻断; (2)(原发性)颈动脉痛; (3)动脉内膜切除后头痛。 7.静脉血栓形成。 8.动脉性高血压 (1)对外源性物质的急性压力器反应; (2)嗜铬细胞瘤; (3)恶性(急速)高血压; (4)先兆子痫和子痫。 9.与其他血管性疾患有关的头痛。 七、与非血管性颅内疾患有关的头痛 1.高颅压 (1)良性颅内压增高; (2)高压性脑积水。 2.低颅压 (1)腰穿后头痛; (2)脑脊液瘘头痛。 3.颅内感染。 4.颅内结节病和其他非感染性炎症性疾病。 5.与椎管(鞘内)注射有关的头痛 (1)直接作用; (2)化学性脑炎。 6.颅内新生物。 7.与其他颅内疾患有关的头痛。 八、与某些物质或某些物质戒断有关的头痛 1.突然应用或暴露于某种物质所引起的头痛 (1)硝酸盐/亚硝酸盐引起的头痛; (2)谷氨酸钠引起的头痛; (3)一氧化碳引起的头痛; (4)饮酒引起的头痛; (5)其他物质引起的头痛。 2.慢性(长期)应用或暴露于某种物质引起头痛 (1)麦角胺引起的头痛; (2)止痛剂滥用引起的头痛; (3)其他物质。 3.某些物质戒断引起的头痛(短期应用) (1)戒酒引起的头痛(宿醉); (2)戒断其他物质引起的头痛。 4.某些物质戒断引起的头痛(慢性或长期应用) (1)麦角胺戒断引起的头痛; (2)咖啡因戒断引起的头痛; (3)戒用麻醉剂引起的头痛; (4)戒用其他物质引起的头痛。 5.与某些物质有关引起的头痛,但机制不明 (1)避孕丸或雌激素; (2)其他物质。 九、与非脑头部感染有关的头痛 1.病毒感染 (1)局灶性非脑部病毒感染; (2)系统性病毒感染。 2.细菌性感染 (1)局灶性非脑部; (2)系统性(脓毒血症); (3)其他感染引起的头痛。 十、与代谢性疾病有关的头痛 1.缺氧 (1)高原性头痛; (2)缺氧性头痛; (3)睡眠窒息引起的头痛。 2.高二氧化碳(高碳酸血症)。 3.混合性缺氧与高碳酸血症。 4.低血糖。 5.透析。 6.其他代谢异常引起的头痛。 十一、与头颅、颈部、眼、鼻、副鼻窦、牙齿、口腔或其他面部或颅结构有关的头痛或面部疼痛 1.头颅。 2.颈部: (1)颈椎棘突; (2)咽后部肌腱炎。 3.眼 (1)急性青光眼; (2)屈光不正; (3)隐斜或斜视。 4.耳朵。 5.鼻与副鼻窦 (1)急性副鼻窦性头痛; (2)其他鼻或副鼻窦疾病。 6.牙齿、下颌和有关结构。 7.颞颌关节疾病。 十二、颅神经痛、神经干痛或者传入性痛 1.颅神经源性持续性(与抽搐样痛相反)的疼痛 (1)颅神经和第2或第3颈神经根受压或扭曲; (2)颅神经脱髓鞘,视神经炎(球后视神经炎); (3)颅神经梗死,糖尿病性神经炎; (4)颅神经炎症 1)带状疱疹; 2)慢性疱疹后神经痛。 (5)Tolosa Hunt综合征; (6)颈-舌综合征; (7)其他原因引起的颅神经源持续性痛。 2.三叉神经痛 (1)原发性三叉神经痛; (2)症状性三叉神经痛 1)三叉神经根或神经节受压; 2)中枢性病变。 3.舌咽神经痛 (1)原发性舌咽神经痛; (2)症状性舌咽神经痛。 4.中间神经神经痛。 5.喉上神经神经痛。 6.枕神经痛。 7.三叉神经以外的中枢性原因引起的头和面部痛: (1)痛性感觉缺失; (2)丘脑性疼痛。 8.不能归入十一或十二标准的面部痛。 十三、不能分类的头痛。 脑血管疾病分类 (中华神经科学会 中华神经外科学会 1996年) 一、短暂性脑缺血发作(435)1.颈动脉系统; 2.椎-基底动脉系统。 二、脑卒中: (一)蛛网膜下腔出血(430) 1.动脉瘤破裂引起; 2.血管畸形; 3.颅内异常血管网症; 4.其他; 5.原因未明。 (二)脑出血(431) 1.高血压性脑出血; 2.脑血管畸形或动脉瘤出血; 3.继发于梗死的出血; 4.肿瘤性出血; 5.血液病源性出血; 6.淀粉样脑血管病出血; 7.动脉炎性出血; 8.药物性出血; 9.其他; 10.原因未明。 (三)脑梗死 1.动脉粥样硬化性血栓性脑梗死; 2.脑栓塞(434.1) (1)心源性; (2)动脉源性; (3)脂肪性; (4)其他。 3.腔隙性梗死; 4.颅内异常血管网症; 5.出血性梗死; 6.无症状性梗死; 7.其他; 8.原因未明。 三、椎-基底动脉供血不足。 四、脑血管性痴呆。 五、高血压性脑病(437.2)。 六、颅内动脉瘤(437.3) 1.囊性动脉瘤; 2.动脉硬化性动脉瘤; 3.感染性动脉瘤; 4.外伤性动脉瘤; 5.其他。 七、颅内血管畸形 1.脑动静脉畸形; 2.海绵状血管瘤; 3.静脉血管畸形; 4.毛细血管扩张症; 5.脑-面血管瘤病; 6.Galen静脉动脉瘤样畸形; 7.硬脑膜动静脉瘘; 8.其他。 八、脑动脉炎 1.感染性动脉炎; 2.大动脉炎(主动脉弓综合征); 3.系统性红斑狼疮; 4.结节性多动脉炎; 5.颞动脉炎; 6.闭塞性血栓性脉管炎; 7.其他。 九、其他动脉疾病 1.脑动脉盗血综合征; 2.颅内异常血管网症(437.5); 3.动脉肌纤维发育不良; 4.淀粉样血管病; 5.夹层动脉瘤; 6.其他。 十、颅内静脉、静脉窦血栓形成: 1.海绵窦血栓形成; 2.上矢状窦血栓形成; 3.侧窦(横窦、乙状窦)血栓形成; 4.直窦血栓形成; 5.其他。 十一、颅外段动、静脉疾病 1.颈动脉、椎动脉狭窄或闭塞; 2.颈动脉扭曲; 3.颈动脉、椎动脉动脉瘤; 4.其他。 说明: (1)本分类参照《脑血管疾病分类草案(1986年)》、《脑血管疾病分类(中山医科大学第一医院建议稿,1993年)》、《脑血管疾病分类大纲(上海医科大学华山医院建议稿,1993年)》和全国第四次脑血管病会议(成都)代表讨论意见,由于新德教授执笔整理完成。1996年6月中华神经外科学会全体委员讨论补充,并经全国脑血管病防治办公室组织部分脑血管病防治研究领导组专家讨论,提出修改意见,最后综合成此《脑血管疾病分类(1996年)》。 (2)按病程发展又可分为短暂性脑缺血发作、可逆性缺血性神经功能缺失(发病后3周内症状消失)、进行性卒中和完全性卒中。本分类仅列入短暂性脑缺血发作,其他未列入。 (3)括号内数字指的是世界卫生组织第10版《国际疾病分类》的编号。 (4)增加“无症状性梗塞”,以适应影像学检查日益广泛应用的需要。 (5)分类中去除了“脑供血不足”和“脑动脉硬化症”(440)。 (6)国内提出的“混合性卒中”,尚需进一步的研究,故暂不列入此次分类。 动脉硬化的病理学分类 (Stary分类法)

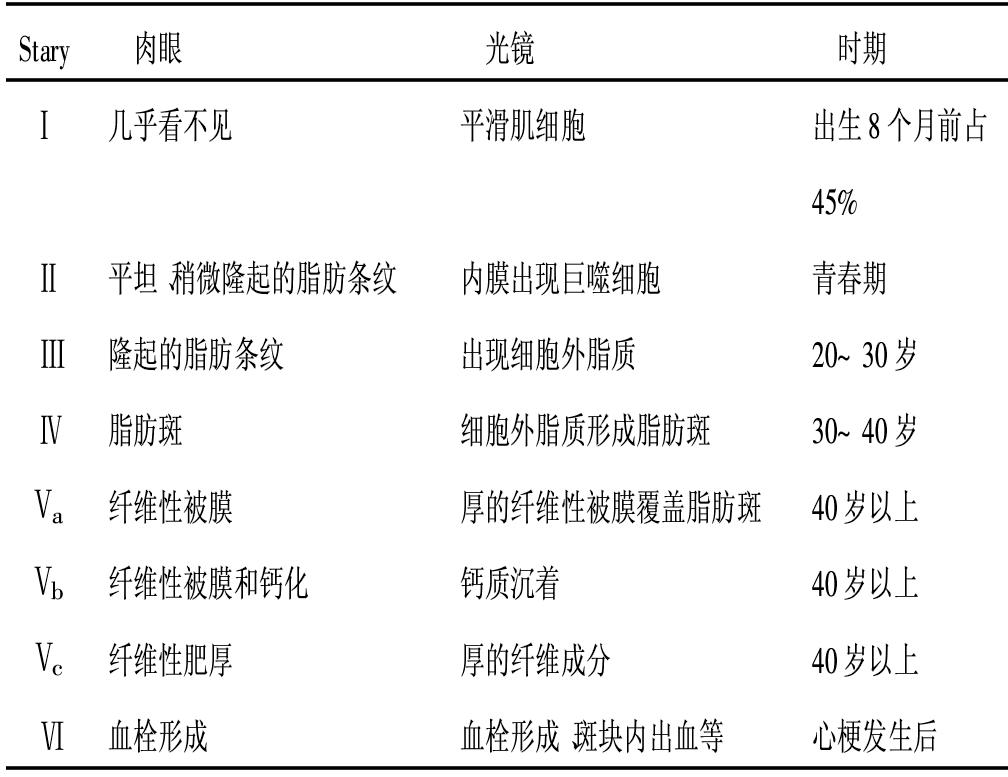

脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准 (全国第四届脑血管病学术会议 1995年) 计分 一、意识(最大刺激,最佳反应) 1.两项提问:(1)年龄;(2)现在是几月,相差2岁或1个月都算正确 均正确0 一项正确1 都不正确,做以下检查 2.两项指令(可以示范):(1)握拳、伸掌;(2)睁眼、闭眼 均完成3 完成一项4 都不能完成,做以下检查 3.强烈局部刺激(健侧肢体) 定向退让(躲避动作)6 定向肢体回缩(对刺激的反射性动作)7 肢体伸直8 无反应9 二、水平凝视功能 正常0 侧凝视运动受限2 眼球侧凝视4 三、面瘫 正常0 轻瘫、可动1 全瘫2 四、言语 正常0 交谈有一定困难,借助表情动作表达,或言语流利但不易听懂,错语较多2 可简单对话,但复述困难,言语多迂回,有命名障碍5 词不达意6 五、上肢肌力 正常Ⅴ°0 Ⅳ°(不能抵抗外力)1 Ⅲ°抬臂高于肩2 Ⅲ°平肩或以下3 Ⅱ°上肢与躯干夹角>45°4 Ⅰ°上肢与躯干杂角≤45°5 06 六、手肌力 正常Ⅴ°0 Ⅳ°(不能紧握拳)1 Ⅲ°握空拳、能伸开2 Ⅲ°能屈指、不能伸3 Ⅱ°屈指不能及掌4 Ⅰ°指微动5 06 七、下肢肌力 正常Ⅴ°0 Ⅳ°(不能抵抗外力)1 Ⅲ°抬腿45°以上,踝或趾可动2 Ⅲ°抬腿45°以上,踝或趾不能动3 Ⅱ°抬腿离床不足45°4 Ⅰ°水平移动,不能抬高5 06 八、步行能力 正常行走0 独立行走5m以上,跛行1 独立行走,需拐杖2 有人扶持下可以行走3 自己站立,不能走4 坐不需支持,但不能站立5 卧床6 最高分45,最低分0 轻型0~15分 中型16~30分 重型31~45分 (改良爱丁堡+斯堪的那维亚研究组) 脑卒中患者总的生活能力状态分级 (全国第四届脑血管病学术会议 1995年) 0级 能恢复工作或操持家务,或恢复到病前状态; 1级 生活自理,独立生活,部分工作; 2级 基本独立生活,小部分需人帮助; 3级 部分生活活动可自理,大部分需人帮助; 4级 可站立步行,但需人随时照料; 5级 卧床、能坐,各项生活需人照料; 6级 卧床、有部分意识活动,可喂食; 7级 植物状态。格林-巴利综合征(GBS) 中华神经精神科杂志编委会于1993年10月在黄山市召开格林-巴利综合征(GBS)研讨会会议,代表们参照Asbury A K 1990年发表的标准,结合我国国情制定了我国GBS诊断、分型标准: 一、基本诊断标准 1.进行性肢体肌力减弱,基本对称,少数也可不对称,轻则下肢无力,重则四肢瘫痪,包括躯体瘫痪,球麻痹,面肌以至眼外肌麻痹,甚者呼吸肌麻痹。2.腱反射减弱或消失,尤其是远端常见。3.起病迅速,病情呈进行性加重,常在数天至一二周达高峰。4.袜子样感觉异常或无明显感觉障碍,少数有感觉过敏,神经干压痛。5.颅神经以舌咽、迷走、面神经多见,其他颅神经也可受损,但视神经、听神经几乎不受累。6.可合并植物神经功能障碍,如心动过速、高血压、低血压、血管运动障碍、出汗多,或有一时性排尿困难等。7.病前1~3周约半数有呼吸道、肠道感染,不明原因发烧、水痘、带状疱疹、腮腺炎、支原体感染、疟疾、淋雨受凉、疲劳、创伤、手术等情况。8.发病后2~4周进入恢复期,也可迁延至数月才开始恢复。9.脑脊液检查,白细胞常少于10×106/L,1~2周蛋白升高呈蛋白细胞分离,如果细胞超过10×106/L,以多核为主,则需排除其他疾病。细胞学分类以淋巴、单核细胞为主,并可出现大量吞噬细胞。10.电生理检查,病后可出现神经传导速度明显减慢,F波反应近端神经干传导速度减慢。 二、临床分型(按临床病情轻重来分型以便于治疗) Ⅰ.轻型:四肢肌力3度以上,可独立行走。Ⅱ.中型:四肢肌力3度以下,不能行走。Ⅲ.重型:Ⅸ、Ⅹ和其他颅神经麻痹,不能吞咽,同时四肢无力到瘫痪,活动时有轻度呼吸困难,但不需要气管切开、人工呼吸。Ⅳ.极重型:在数小时至2d,发展到四肢瘫痪,吞咽不能,呼吸肌麻痹,必须立即气管切开、人工呼吸。伴严重心血管功能障碍,或暴发型亦并入此型。Ⅴ.再发型:数月(4~6个月)至10多年可有多次复发,轻重如上述症状,应加倍注意,往往比首发重,症状可由轻型直到极重型。Ⅵ.慢性型或慢性炎症脱髓鞘多神经病:由2个月至数月乃至数年缓慢起病,经久不愈,颅神经受损少,四肢肌肉萎缩明显,脑脊液蛋白持续增高。Ⅶ.变异型:纯运动型GBS;感觉GBS;多颅神经型GBS;纯全植物神经功能不全GBS;其他还有Fisher综合征,少数GBS伴一过性锥体束征和GBS伴小脑共济失调等。 三、鉴别诊断 需与以下疾病鉴别:(1)脊髓灰质炎;(2)急性脊髓炎;(3)低血钾性麻痹;(4)重症肌无力症;(5)周围神经炎(末梢神经炎);(6)多发性肌炎;(7)卟啉病伴周围神经病等。 进行性肌萎缩的分度 (日本厚生省肌萎缩研究班) 本分度法为把轮椅期患者的功能障碍按能否保持坐位或爬行为重点(主要指在日本式的室内生活)进行分度的。Ⅰ度:无持扶可自行上、下楼梯;Ⅱ度:需扶持始能上、下楼梯;Ⅲ度:能从床上坐起;Ⅳ度:可以平地步行;Ⅴ度:不能步行,仅可爬行;Ⅵ度:不能步行,仅可蹭行;Ⅶ度:可维持坐位;Ⅷ度:不能维持坐位。 重症肌无力症的Osserman分类 日本 秋口一郎等

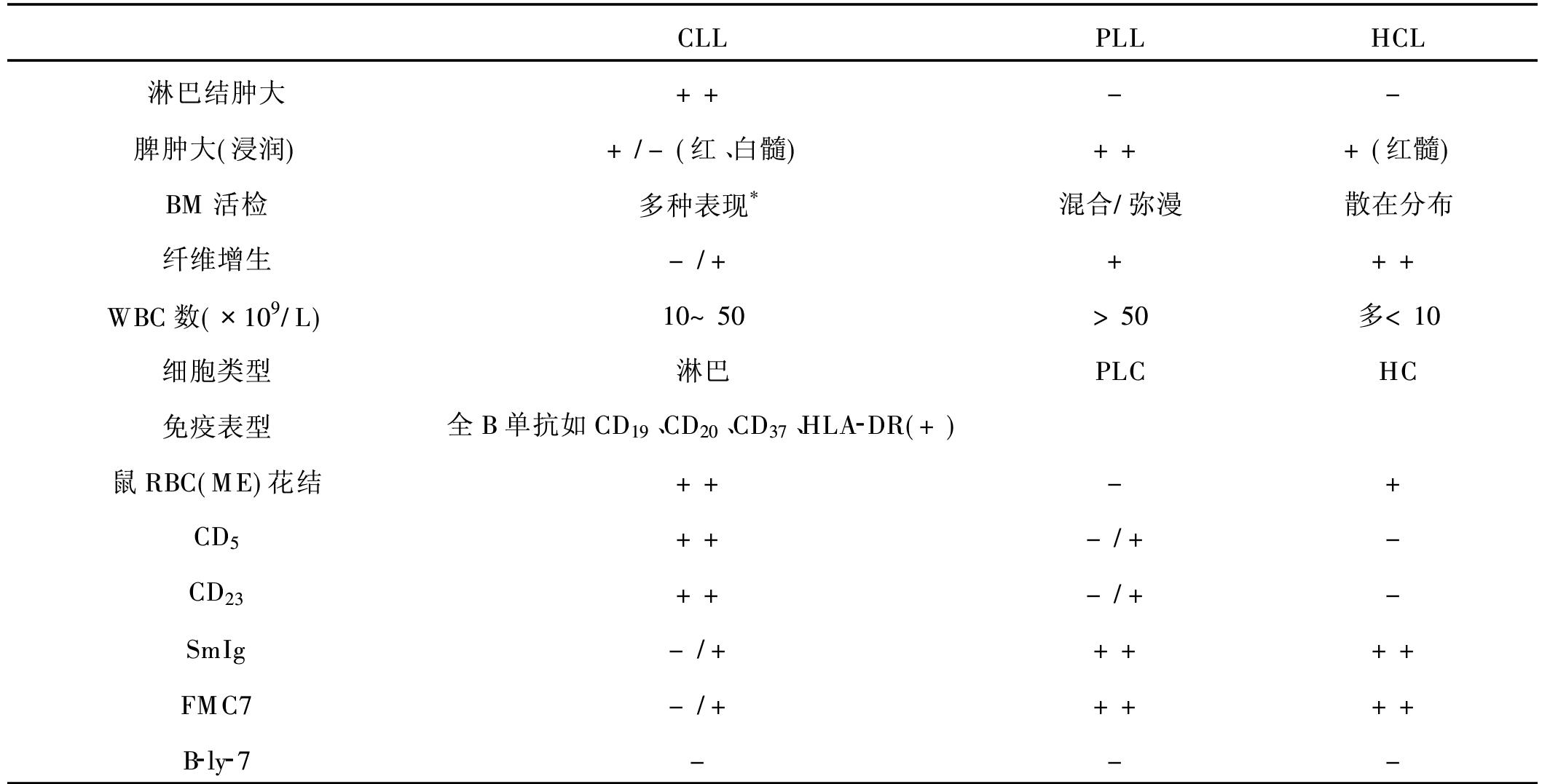

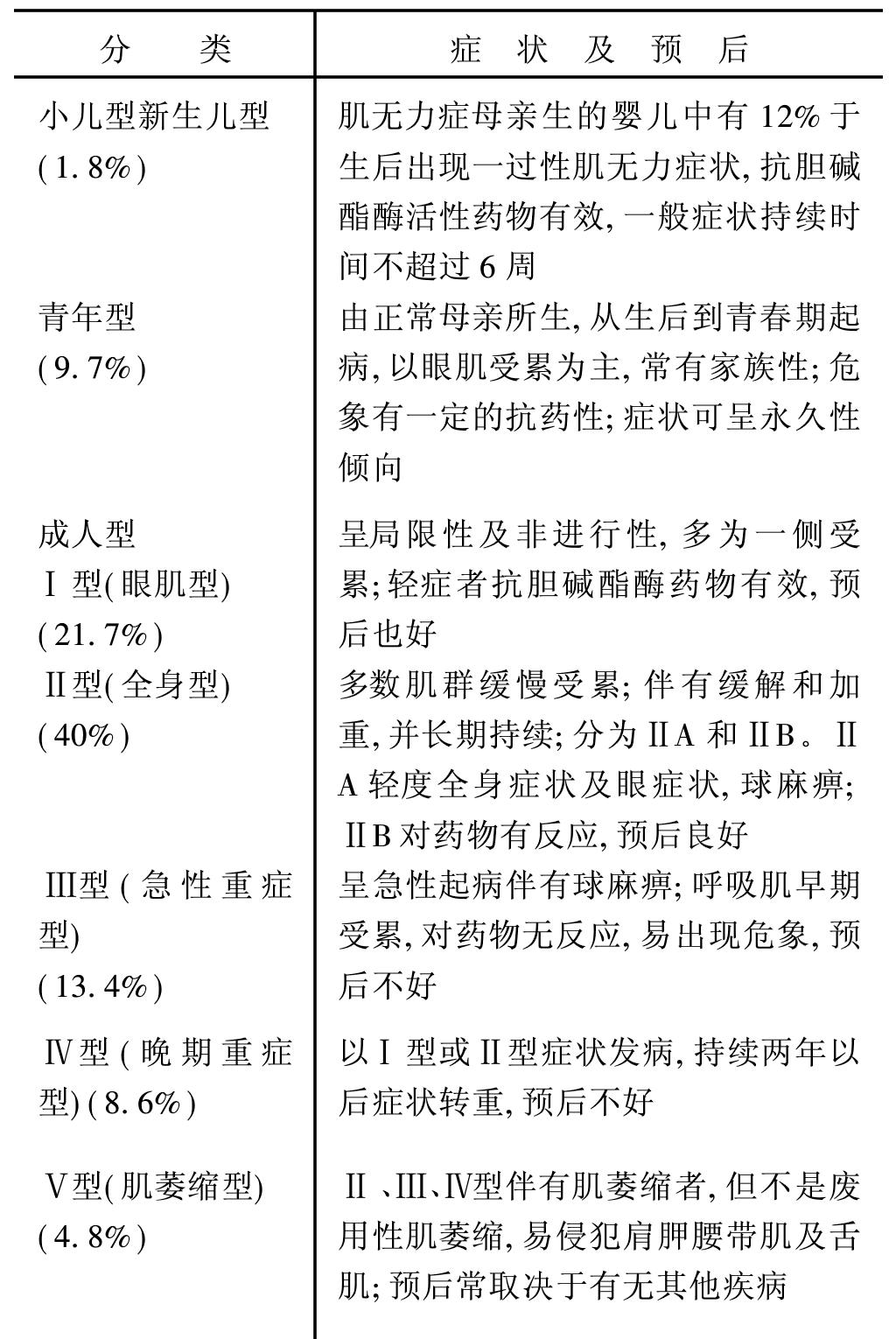

脑死亡 是指枕骨大孔以上(包括第1颈髓)颅腔内全部神经元功能的不可逆性永久性死亡。其临床诊断标准:⒈意识丧失,深昏迷,Glasgow 3分,无睁眼,无自主运动,无疼痛刺激反应,咳嗽、吞咽反射消失,各种深浅反射消失。⒉瞳孔固定,对光反应消失,眼球不活动,瞳孔可散大(≥4mm),也可不散大。Xi自主呼吸完全停止需24h以上,为了慎重鉴别,必须进行一次“无呼吸检查”或“呼吸暂停试验”。方法如下:⑴保持呼吸道通畅,先用人工呼吸机供应纯氧,吸入10min,再以95%O2加5%CO2混合气体吸入保证PaCO2>40mmHg。⑵脱开人工呼吸机,将吸氧导管插入气管隆突水平,纯供氧6L/min,观察5~10min,如无自主呼吸出现,PaCO2≥60 mmHg,PaO2<50 mmHg(正常为100 mmHg或13.3kPa)可证明患者呼吸中枢已死亡,符合脑死亡标准。⑶或脱离人工呼吸机3~5 min后仍无自主呼吸出现。⒋脑干反射全部消失,表现有:⑴睫反射消失,即刺激患者锁骨上区引起的同侧瞳孔散大反射消失。⑵额眼轮匝肌反射消失,即用手指向外上牵拉患者眉梢外侧皮肤并作固定,然后用叩诊锤叩其手指,引起同侧眼轮匝肌收缩,闭目反应消失。⑶垂直眼前庭反射消失(可无偶眼运动),眼球固定,即将患者头俯仰时,双眼球和头的运动呈反方向上下垂直移动消失。⑷瞳孔对光反射消失,光刺激瞳孔不引起缩小,两眼固定,散大或大小不等。⑸角膜反射消失。⑹嚼肌反射消失,即叩击颏部引起嚼肌收缩消失。⑺水平性眼前庭反射又称娃娃眼现象,是指在头部左右移动时双眼球呈反方向水平移动,若眼球固定不动则消失。⑻眼心反射,即压迫眼球引起心率减慢反应消失。⑼掌颏反射消失,即轻划手掌引起颏肌收缩消失。⑽角膜下颌反射消失,即轻触角膜引起眼轮匝肌收缩闭目,且反射性引起翼外肌收缩,使下颌向对侧移动反应消失。⑾咽反射、吞咽反射和气管内咳嗽反射消失,刺激咽部或气管引起恶心、吞咽或咳嗽活动消失。主要辅助检查:⒈脑死亡的脑电图(EEG)检查为等电位脑电图或称静息脑电图或平坦直线脑电图,其脑电活动应不超过2μv/mm或完全消失为平波。EEG检查时至少4个通道同时记录,分别以平常、加倍及最大幅度下记录至少10min,极间距7~10cm,极间电极阻抗100~10000欧姆,也同时作心电图(ECG)12~48h之间重复两次EEG。⒉阿托品试验阴性 心电图检查对静脉内注入2~5mg阿托品,观察5~15 min,阳性者心率增加20%~40%。脑死亡时,阿托品不引起心率增快。Xi诱发电位检查 ⑴脑干诱发电位(BAEP),脑死亡时BAEP双侧呈平坦型静息电位状态。⑵体感诱发电位(SEP),脑死亡时两侧SEP呈平坦型静息电位状态。⒋经颅多普勒(TCD) 脑死亡时,大脑中动脉和颈内动脉血液流动不稳定,血流消失,血流逆行或血流信号消失。⒌血气分析 PaCO2>60mmHg,而PaO2<50 mmHg仍未见自主呼吸,可认为呼吸中枢衰竭,而确诊脑死亡。另外其他检查可见:①CT 脑死亡时,出现“颅腔填塞”即蛛网膜下腔、脑室、脑池也消失,增强扫描时,脑血管不见增强显影。②MRA或单光子发射电子计算机扫描SPECT 颅底大血管不显影。③DSA 脑内无血流或血流停滞在颅底。④功能性脑成像技术正电子发射扫描(PET) 脑死亡时静脉注射同位素标记物都积聚在颅底。⑤血和CSF中乳酸含量增高。上述诊断标准中临床标准是必备条件。诊断脑死亡需观察一定时间,已具备临床标准和辅助标准6h后重复检查一次,如已重复两次,即12 h后观察仍为脑死亡,可确诊为脑死亡。脑死亡确定是一项严肃工作,需一定资格两位以上医生确定,并经一定机构审批才能成立。各国对脑死亡的诊断标准亦不尽相同。法国(1959):⑴深昏迷,全身毫无反应。⑵自主呼吸停止,无肌张力,呈弛缓性瘫痪。⑶全部反射都消失。⑷除非用人工方法,往往不能维持血液循环。⑸脑电图检查呈一直线,对任何刺激无反应。美国哈佛大学医学院(1968):⑴深昏迷,各种感觉和反应完全消失,对外界刺激毫无反应。⑵无自主呼吸,观察1h。停用人工呼吸机3min而无自主呼吸。⑶一切反射均消失。⑷脑电图呈平直线或等电位(静止性或直线性脑电图)。北欧Mohandas(1971): ⑴深昏迷,无任何自主活动。⑵测试4min无自主呼吸。⑶脑干反射(瞳孔、角膜、吞咽等)均消失。⑷以上情况持续12h以上。英国(1976):⑴深昏迷,需除外药物中毒、低温、代谢及内分泌疾病。⑵自主呼吸极微弱或停止,需用呼吸机维持,脱离呼吸机后无呼吸运动,需除外肌肉松弛剂中毒。⑶患者具有无法医治的结构性脑损害,病因应充分确定。⑷所有的脑干反射消失,包括瞳孔、角膜、眼前庭、颅神经支配的运动反射、吞咽反射等。⑸24h后复查情况不变。⑹脊髓反射可出现或可存在。⑺脑电图检查非必须,不必做脑血管造影或脑血流测定。 脑死亡 (Presbyterian大学医院) Presbyterian大学医院脑死亡确认标准 1.病原学深昏迷得以确认并足以解释不可逆性脑功能的丧失 2.对疼痛性刺激反应消失 3.颅神经反应消失,包括: a:瞳孔无反应; b:角膜无反应; c:眼眶侧部无反应; d:眼前庭无反应; e:上下呼吸道无反应; 4.脑声像图监测30min 5.静脉注射硫酸盐阿托品0.04mg/kg,而心率仍未恢复正常 脑死亡 (加拿大渥太华总医院) (1)呼吸停止,用呼吸器维持12h以上的不能自主呼吸(反复试验,每次2min);(2)血压下降,不用药物即不能维持正常血压;(3)体温下降,如无覆盖就降至35℃以下;(4)瞳孔散大,固定,角膜反射消失,其他脑干反射及神经功能丧失,四肢瘫软无自主活动;(5)两次脑电图检查(间隔6h,每次20~30min)均无脑皮质活动。 Petty于1990年提出脑死亡(BD)多普勒的诊断标准:1.至少应在2支颅内动脉(前循环左右两侧各1支,或1支前循环动脉与基底动脉)发现收缩压/舒张压交替血流,或非常小而尖锐的收缩期血流信号才能证实BD。2.未检出颅内血管的多普勒信号,不能作为BD的诊断依据,因为这可能受限于技术和方法学。 脑死亡 判断脑死亡的根据 1.不可逆昏迷和大脑无反应性:不可逆昏迷是不能逆转的意识丧失状态。所谓大脑无反应性是指深度昏迷的病人对施加的外界刺激不发生有目的的反应,在给予疼痛性刺激时也无反应发生。 2.呼吸停止:无自主呼吸,表现为至少需要进行15min的人工呼吸后,仍无自主呼吸。 3.瞳孔固定无对光反应。 4.颅神经反射消失:包括瞳孔反射、角膜反射、视听反射、咳嗽反射、恶心反射、吞咽反射等消失。 5.脑电波消失,未用过量中枢神经系统抑制药,脑电波处于零电位。 如有可能,行脑血管造影而脑血管不显影者可进一步肯定脑死亡的诊断。 上述5项检查结果持续6~24h,可签发死亡通知。 美国匹兹堡大学长老会医院使用的确定脑死亡标准及其证明书(见下表)。 脑死亡确定及其证明书

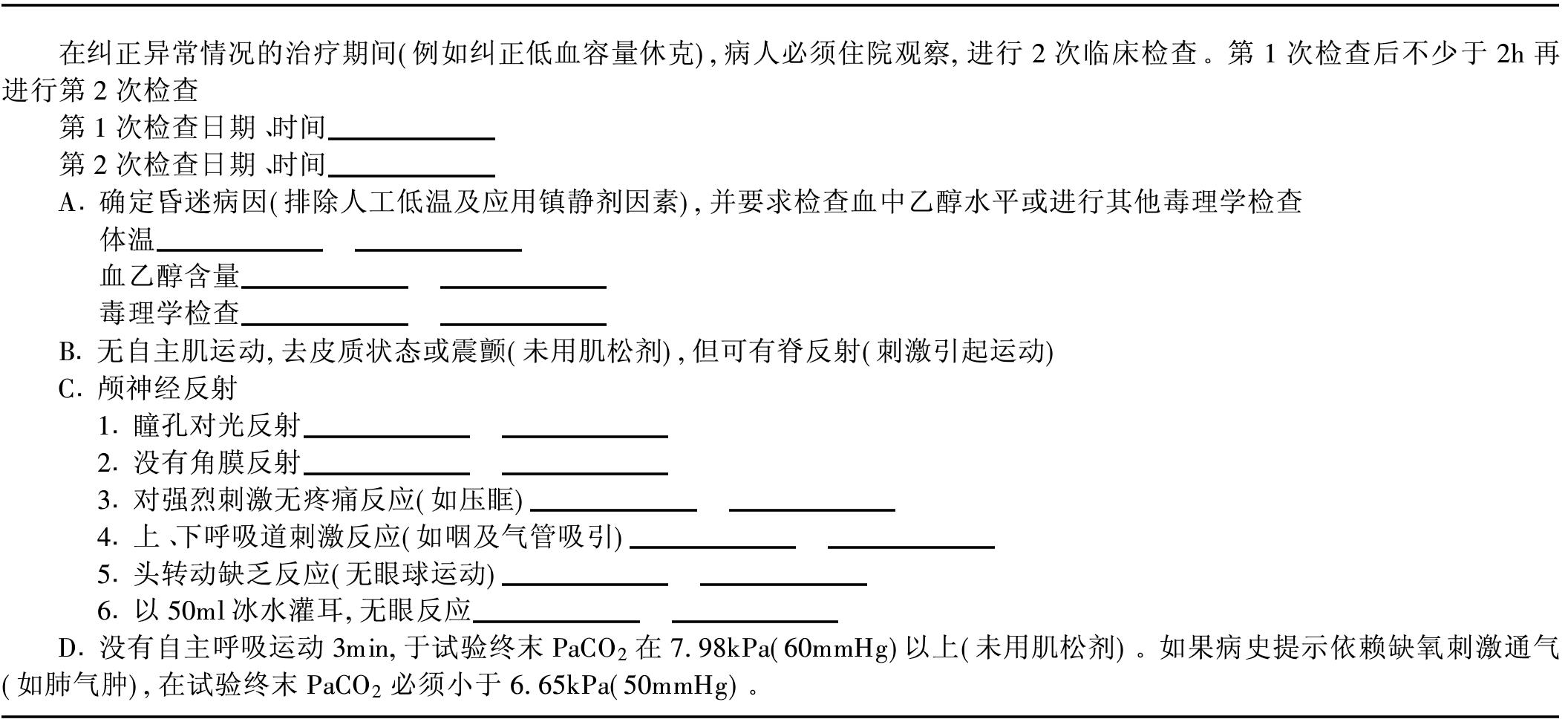

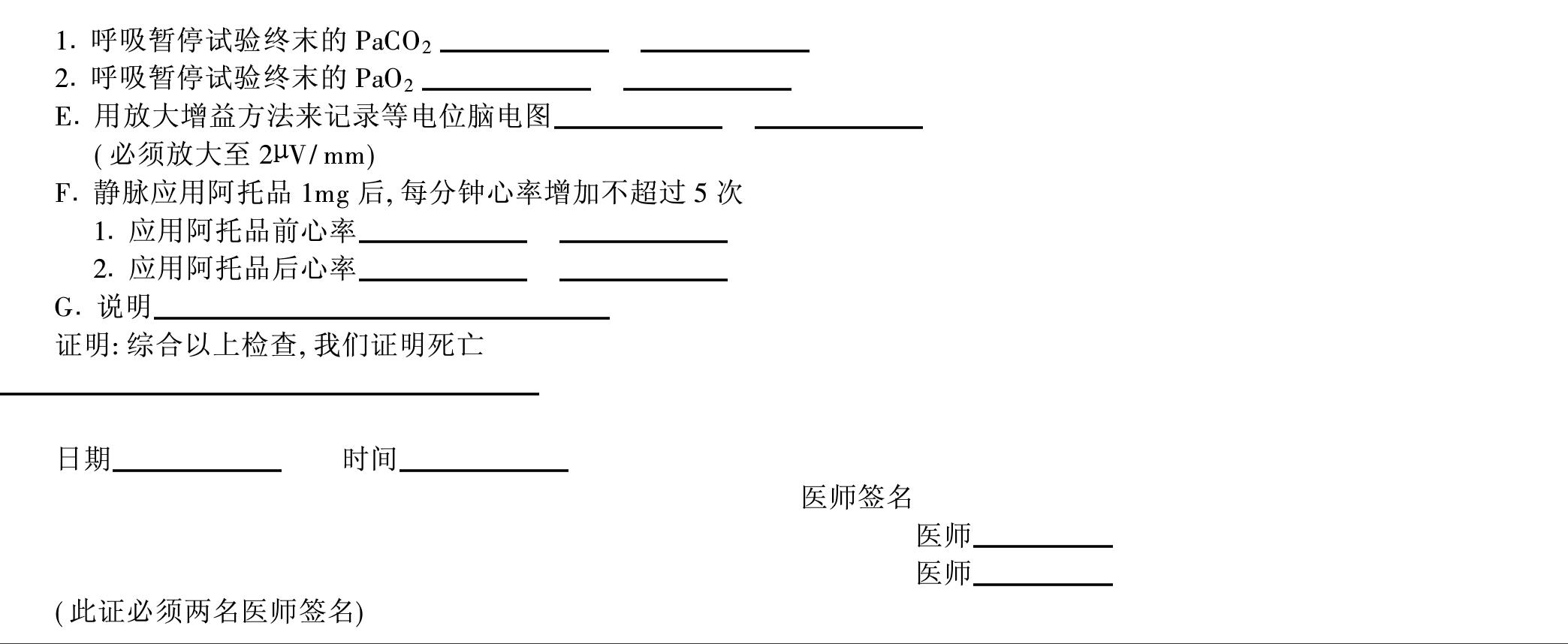

婴幼儿脑死亡 (Task force on brain death in children.Pediatrics,1987) 美国医学会、美国律师协会、医学和生物医学及行为科学伦理问题研究委员会、脑死亡特别工作小组(Task Force on Brain Death)提出,机体被确认为:①循环和呼吸功能不可逆性停止或②全脑包括脑干所有功能不可逆性停止即为死亡。死亡的确定必须根据公认的医学标准。 一、病史 首先关键的评价为临床病史,最主要的方面就是确定昏迷的原因,确定是否为可以挽救或是否属可逆状态。这一基本点常常易被忽略,造成判断困难。在判定中毒、代谢异常、镇静催眠药或麻痹制剂使用后、低体温、低血压和外科情况时,病史尤为重要。 二、体格检查标准 1.昏迷和窒息:二者必须同时存在。病人须完全丧失意识、发声和意志力。 2.脑干功能丧失:其定义为: (1)瞳孔固定或完全散大,光反射消失,需注意药物可影响瞳孔判断; (2)自发眼球运动消失,可由眼-头和眼-前庭试验诱导; (3)延髓肌群活动消失,包括面颊和口咽肌肉、角膜、呕吐、咳嗽、吸吮和觅食等反射消失; (4)呼吸机关闭后呼吸运动消失。 在其他标准符合时,可按标准方法进行窒息试验。 3.病人不能有显著的低体温或低血压(较相应年龄)。 4.肌张力松弛和自发及诱导运动消失,除外脊髓因素如反射回缩或脊髓肌阵挛。 5.检查结果在观察和测试期间需保持一致。 建议观察的时间根据病人的年龄和所用实验室检查手段而定。 7d至2个月:特别工作小组推荐,两次体检和脑电图分别进行,至少观察48h。 2个月至1岁:特别工作小组推荐,两次体格检查和脑电图分别进行,至少观察24h。 如有脑放射性核素血管造影提示无脑动脉显影,则无需进行重复体检和脑电图检查。 大于1岁:当有不可逆原因存在时,不需要进行实验室检查,特别工作小组建议至少观察12h。某些情况尤其是缺氧-缺血性脑病,很难估计脑损伤的严重程度和可逆性,在急性损伤后首次体检更是如此。故特别工作小组建议在这种情况下,可延长观察期至24h,如脑电图显示脑电静止或脑放射性核素血管造影检查不显示脑动脉,则观察期间可缩短。 三、实验室检查 1.脑电图:脑电图记录脑电活动静止。需按确定脑死亡的标准技术测试30min。在幼小儿童,不可能按标准要求的电极距离10cm,电极间距可根据病人头的大小按比较缩小,注意药物浓度不应抑制脑电活动。 2.血管造影术:脑死亡可通过脑放射性核素血管造影术提示脑循环缺乏显影而确诊。脑放射性核素血管造影术显示颈动脉循环在颅底部阻止和颅内动脉循环消失,可确定脑死亡,但有时可以有部分静脉窦显示。此研究技术在小于2个月的婴儿中的价值尚在探讨之中。 3.其他尚在研究的技术:包括氙-电子计算机断层摄影术(Xe-CT)、数字减影血管造影术、实时颅脑超声显示脑动脉搏动、多普勒测定脑血流速率等技术。另外如酶学检查、脑脊液磷酸肌酸激酶脑型同工酶(CPK-BB)活性测定有一定意义,在脑死亡(全脑梗死)时,由于大量的酶从脑细胞中漏出,脑脊液CPK-BB活性极度增高。 脑死亡 (WHO) (1)需要不停地维持人工呼吸;(2)对外界刺激全无反应;(3)无自发性的肌肉运动;(3)无反射活动;(4)脑电图长时间出现平波。 脑死亡 (美国哈佛大学) (1)无感受性和反应性:对外界刺激和内在需要完全无知觉和反应,甚至最剧烈的疼痛刺激也不引起发音、呻吟、肢体退缩和呼吸加快。(2)无自发性肌肉动作或自主呼吸,对刺激无反应,至少观察1h,关闭人工呼吸器3min仍无自主呼吸发生。(3)无反射:包括深、浅反射均消失。瞳孔扩大、固定、对光反射消失,眼球活动和瞬目反应消失,吞咽、呵欠、发音、角膜、咽喉反射和腱反射均消失。(4)脑电图变平或等电位脑电图:至少记录10min,对喧闹或捏夹脑电图无反应,24h后复查脑电图无改变。 以上条件至少持续24h无变化,且需排除低温(体温低于32.2℃)和中枢神经抑制剂(如巴比妥类药物)的影响后才能确立。 脑死亡 (美国神经病研究所) 该所组织10所医院协作组标准:协作组标准取消24h后的重复试验;无反射指无脑反射而无须观察脊髓反射;协作组认为瞳孔固定意义较大,因其能反映脑干径路破坏。 脑死亡 美国报告脑死亡判定的统一标准: (1)血循环和呼吸功能不可逆的停止;或(2)确认全脑包括脑干所有功能不可逆的消失时可判定死亡。 判定标准:只要下列A(心肺)或B(神经病学的)标准中的任一个成立,即可判定死亡。以上的任一种必须兼有一消失和二不可逆性。 A.循环和呼吸不可逆性停止时,一要根据适当的医学诊断;二要观察适当的时间,确认是持续性的功能停止。B.全脑功能不可逆性停止时,一要大脑和脑干两者功能均消失;二要能确定昏迷的原因,在适当的时间内看不到脑功能的改善,确认为持续的功能停止。脑干反射包括对光反射、角膜反射、眼球头反射、眼球前庭反射、咽反射、无呼吸反射。 脑死亡 (英美联合协作研究) (1)停止人工呼吸>15min;(2)各种反应(角膜、颈睫、吞咽、咳嗽、头眼、眼前庭等)均消失、瞳孔散大固定,EEG等电位;(3)确诊试验:脑血流停止,脑血管造影不充盈,阿托品试验(2mg静脉注射如心率增加20%~40%证明延髓功能尚存在)。 脑死亡 (英国标准) 一、必需条件 (1)深度昏迷:应排除由于抑制药物、原发性低温、代谢和内分泌紊乱所致昏迷;(2)因自动呼吸不足或停止而需用呼吸器维持(应排除松弛剂或其他药物所致的呼吸衰竭);(3)肯定为不可逆性脑器质性损害。 二、确诊试验 所有脑干反射均消失,如:(1)瞳孔固定,对光反射消失;(2)无角膜反射;(3)前庭-眼反射消失;(4)在颅神经分布区无运动反应引出;(5)无咽反射或用导管刺激支气管无反射反应:(6)当人工和机械呼吸相当长时间,足以使二氧化碳张力升高,超过呼吸兴奋阈,仍无呼吸运动发生。 三、其他 包括间隔24h重复试验,脊髓反射可保存,体温不宜低于35℃和确诊研究等。但目前大多数人认为脑电图、脑血管造影、脑血流测定对“脑死亡”的判断并非必需。 脑死亡 (英联邦皇家学院) (1)瞳孔固定无光反射;(2)无角膜反射;(3)无前庭反射;(4)给躯体以强刺激,在颅神经分布区无反应;(5)无咀嚼反应:对导管插入气道无反应;(6)撤去人工呼吸机时间足以使CO2张力上升到呼吸刺激阀以上时,仍无呼吸运动。英联邦标准认为仅靠临床检查即可作出脑死亡的诊断而不用繁杂的脑电图检查。 脑死亡 (北欧Mohanaas) (1)无自主活动;(2)测试4min无自发呼吸;(3)脑干反射(瞳孔、角膜、颈睫、吞咽等反射)均告消失;(4)以上情况持续>12h者。脑死亡 (法国标准) (1)昏迷、全无反应;(2)自动呼吸停止,无肌张力、呈松弛性瘫痪;(3)所有反射均消失;(4)除非用人工方法,往往不能维持循环;(5)脑电图呈一直线,对任何刺激无反应。 脑死亡 (日本标准) (1)深度昏迷;(2)两侧瞳孔扩大,对光、角膜反射消失;(3)自主呼吸停止;(4)急剧的血压下降和持续低血压;(5)平坦的脑电图;(6)上述条件持续6h以上。 脑死亡 (心肺脑复苏专题座谈会 1986年6月) 随着医学科学的发展,通过临床观察和实验研究证明,如患者脑功能已发生了不可逆性变化,虽心跳尚存,任何治疗皆属徒劳。脑死亡即意味着人的死亡,在许多国家中不但为医学界所公认,还颁布了有关法令。 《解放军医学杂志》在1986年6月南京召开的心肺脑复苏专题座谈会上,与会的急救医学、麻醉学、神经内科和神经外科专家们一致认为,有必要拟定脑死亡诊断标准,并提出以下草案。 一、脑死亡定义 脑死亡是脑细胞广泛地、永久地丧失了完整功能,范围涉及大脑、小脑、中脑、脑桥和延髓。 二、脑死亡诊断标准 (1)深度昏迷,对任何刺激无反应; (2)自主呼吸停止; (3)脑干反射全部或大部消失; (4)阿托品试验阴性; (5)脑电图呈等电位; (6)其他:如颈动-静脉氧分压差消失或明显减小;脑血管造影示颅内无血流或停滞在颅底;头颅超声波中线搏动消失;头颅CT检查脑底部大血管不显影等。 三、说明 (1)上述标准中(1)~(3)项为脑死亡诊断的必要条件,第(4)~(5)项作为辅助诊断,第(6)项仅作参考; (2)上述各项标准应在严密观察和反复监测下判定(暂定至少持续24h),并必须排除中枢抑制药、肌肉松弛药、毒物和低温等影响; (3)自主呼吸停止指需用手法或机械维持呼吸,停止手法或机械呼吸,低流量供氧3~5min或应用常规诱发自主呼吸方法后自主呼吸仍不出现; (4)脑干反射包括:瞳孔对光反射、角膜反射、咳嗽、吞咽反射、睫脊反射(脊髓反射除外); (5)阿托品试验阴性指静脉注射阿托品2~5mg后5~15min内心率不增快,但阿托品试验阳性者不能排除无脑死亡; (6)脑死亡的诊断至少需要两位医师分别检查并签名方可成立。 注:脑死亡诊断标准(草案)为《解放医学杂志》主办的“心肺脑复苏座谈会“上,根据代表们的建议,请多科专家合议后订立的。至于在确定诊断后如何处理和如何发生法律效应,则留待以后再议。 脑死亡 (井形昭弘.日本医师会杂志,1991) 脑死亡及其判定的顺序表(竹内标准) 一、脑死亡的认识 1.以全脑死亡作为脑死亡 2.一旦陷入脑死亡状态,不管对其他脏器采取何种保护措施最终心跳停止,不可逆转 二、判定的对象 指满足下述条件的病例: 1.由于器质性脑障碍引起深昏迷或无呼吸的病例 2.原发病被确诊,对此病虽有现实可行的治疗手段,但被断定完全没有可能恢复的病例

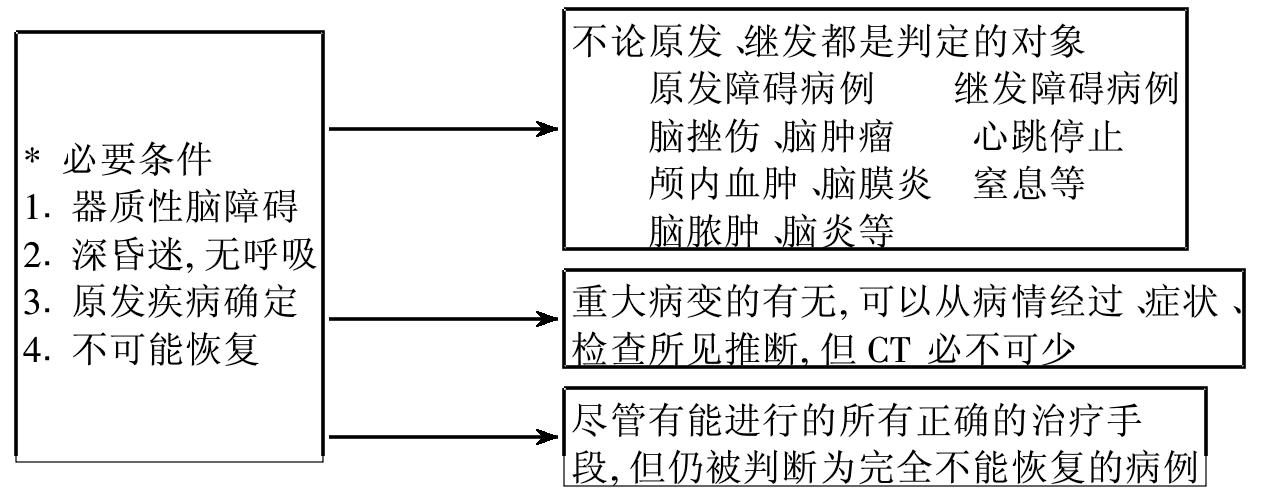

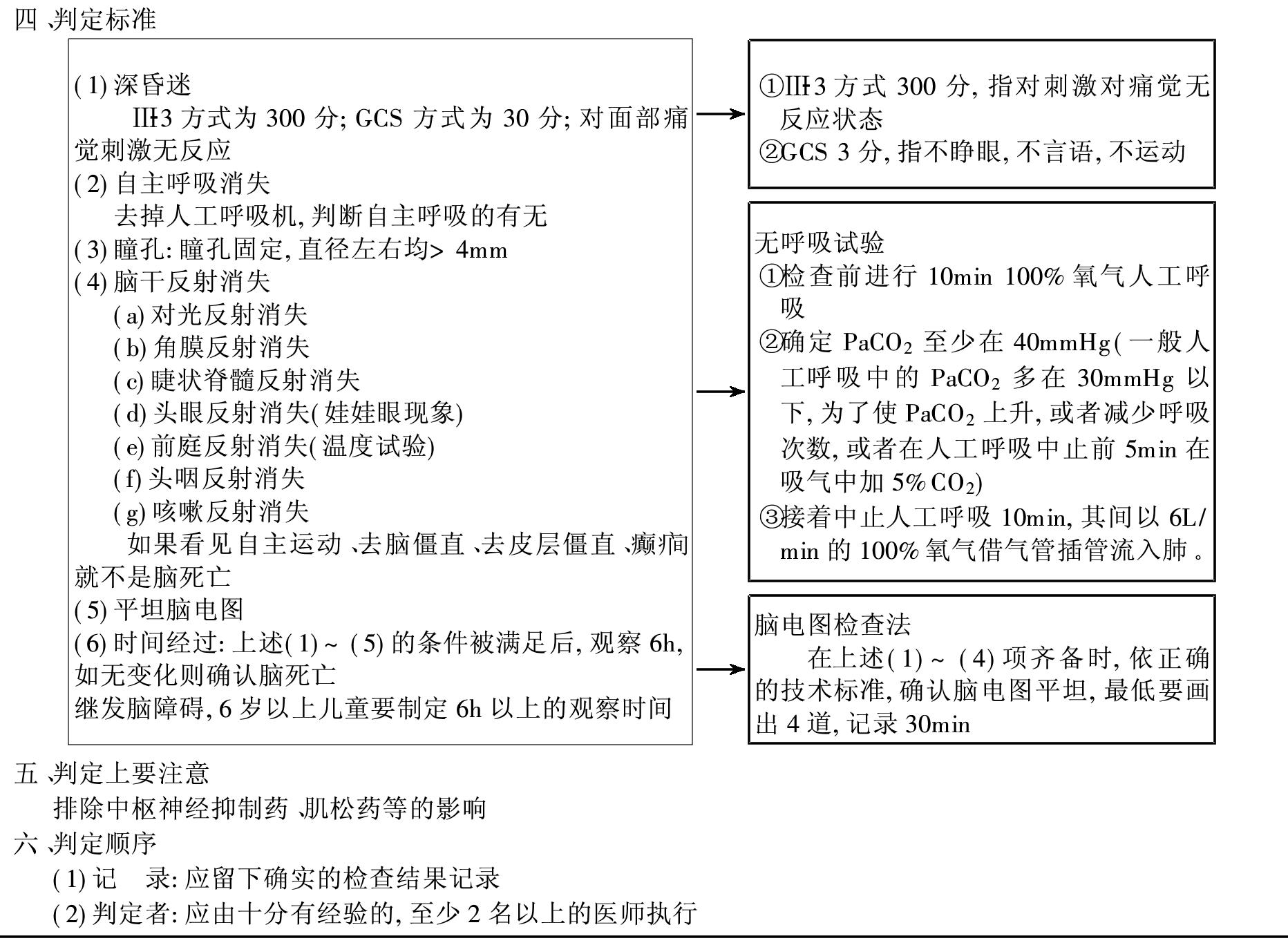

三、除外病例 患者即使是深昏迷、无呼吸,也必须排除以下病例 ①小儿(6岁以下) ②成为脑死亡类似状态的病例 a.急性药物中毒;安眠药、镇静药 b.低体温:直肠温在32℃以下 c.代谢内分泌障碍

脑死亡 (加拿大渥太华总医院) (1)呼吸停止,用呼吸器维持12h以上的不能自主呼吸(反复试验,每次2min);(2)血压下降,不用药物即不能维持正常血压;(3)体温下降,如无覆盖就降至35℃以下;(4)瞳孔散大,固定,角膜反射消失,其他脑干反射及神经功能丧失,四肢瘫软无自主活动;(5)两次脑电图检查(间隔6h,每次20~30min)均无脑皮质活动。 脑死亡 (Petty et al. Neurology, 1990) Petty 提出脑死亡(BD)多普勒的诊断标准:1.至少应在2支颅内动脉(前循环左右两侧各1支,或1支前循环动脉与基底动脉)发现收缩压/舒张压交替血流或非常小而尖锐的收缩期血流信号才能证实BD。2.未检出颅内血管的多普勒信号,不能作为BD的诊断依据,因为这可能受技术和方法学上的限制所致。 持续植物状态 (美国伦理学界神经病学协会报告) 诊断标准 (1)丧失对自身或环境的知觉,但可有反射性或自发睁眼; (2)病人不能与医师对话或书写交流,病人对语言输入没有情绪反应,虽可能偶然发生视线追踪,但视线通常不随刺激目标转移; (3)不能讲出单词或说话让别人不懂; (4)微笑、皱眉或叫喊偶可发生,但与外界刺激无关; (5)存在睡眠-觉醒周期; (6)保存吸吮、咀嚼、吞咽等原始反射,瞳孔对光反射、眼脑反射、握持及腱反射可能存在; (7)任何随意运动或行为都是与PVS诊断不相容的,病者不能学会或模仿任何动作,但对有害刺激可有肢体屈曲、退避活动; (8)血压调节、心跳和呼吸功能仍然存在,但有大小便失禁。 植物状态 (美国Rosenberg) 植物状态:植物状态是一种特殊形式的意识障碍状态。可由各种病因引起,如颅脑外伤、CVD各种中毒和缺氧性脑病、中枢神经系统感染及慢性代谢性疾病等。在各国虽有自己的定义,但基本概念还是较一致的。在美国,Rosenberg等于1996年发表于《神经康复杂志》上有关植物状态的定义为:“病人完全失去对自身及周围环境的感知,有睡眠-醒觉周期,保持或部分保持下丘脑与脑干的自主功能”。临床诊断标准为: (1)病人不能感知自身或周围环境,他们不能与人们相互交流、沟通; (2)对视、听、触觉或有害刺激无持续性、重复性、目的性或随意性的行为反应; (3)对语言不能理解,也不能表达; (4)存有睡眠-醒觉周期; (5)在医疗与护理下,完全保存有下丘脑与脑干的自主功能; (6)大、小便失禁; (7)不同程度地保存有颅脑神经(瞳孔、眼-脑、角膜前庭-眼、呕吐)和脊髓反射。 植物状态 (中华医学会急救医学分会意识障碍研究专业组 1996年7月) 植物状态的诊断标准: (1)认知功能丧失,无意识活动,不能执行指令; (2)保持自主呼吸和血压; (3)有睡眠-醒觉周期; (4)不能理解和表达语言; (5)能自动睁眼或刺激下睁眼; (6)可有无目的的眼球跟踪运动; (7)下丘脑功能及脑干功能基本保存。 持续性植物状态(PVS) PVS的评分量表(南京,1996)

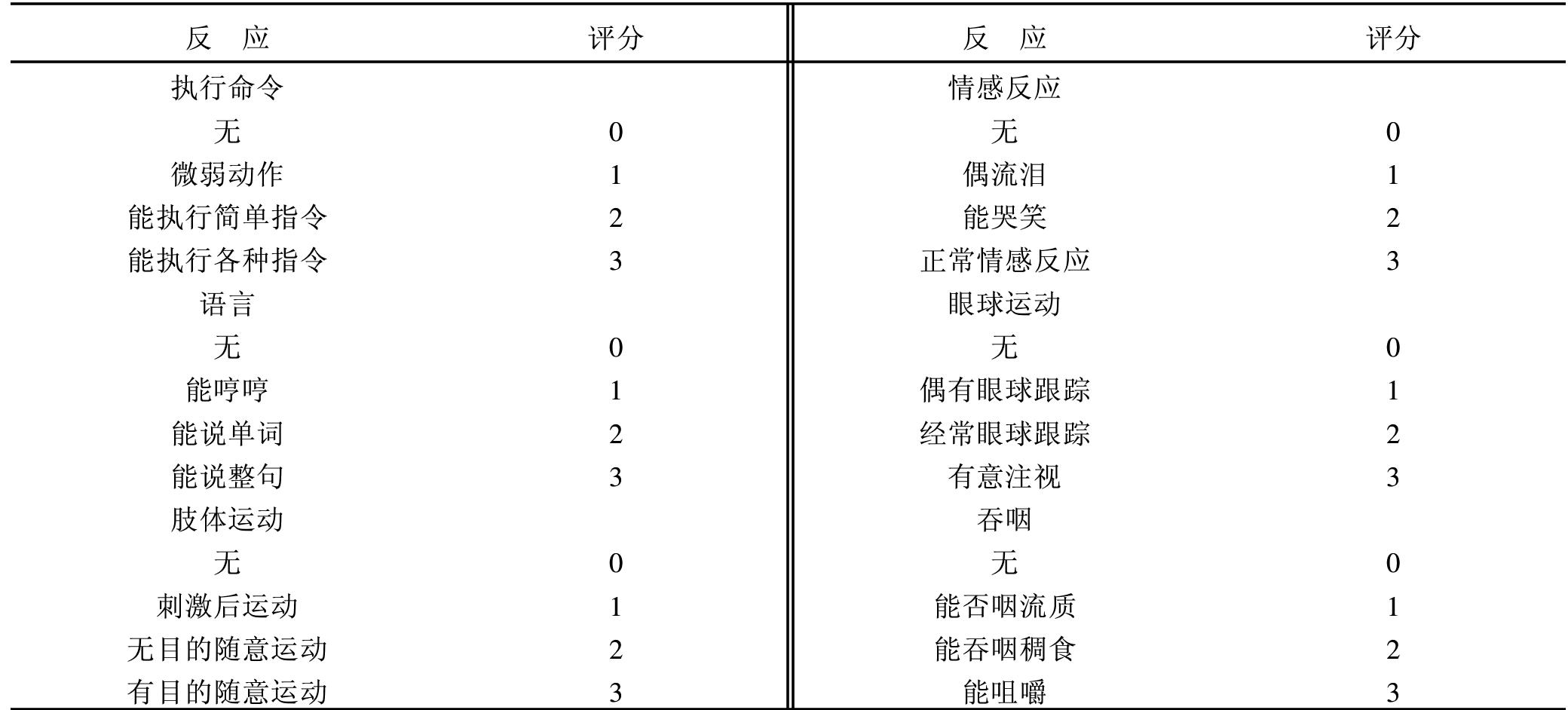

持续性植物状态(PVS) (中华医学会急救医学分会意识障碍研究专业组 1996年4月) 持续性植物状态是一种特殊类型意识障碍,其特点是睁眼,貌似清醒,但无意识活动,有睡眠-觉醒周期,上述现象持续时间超过1个月者。 临床诊断标准:(1)认知功能丧失,无意识活动,不能执行指令;(2)保持自主呼吸和血压;(3)有睡眠-醒觉周期;(4)不能理解和表达语言;(5)能自动睁眼或刺激下睁眼;(6)可有无目的的眼球跟踪运动;(7)下丘脑功能及脑干功能基本保存。 持续性植物状态 Walshi等对8种持续性植物状态的标准比较如下: 8种植物状态诊断标准的比较

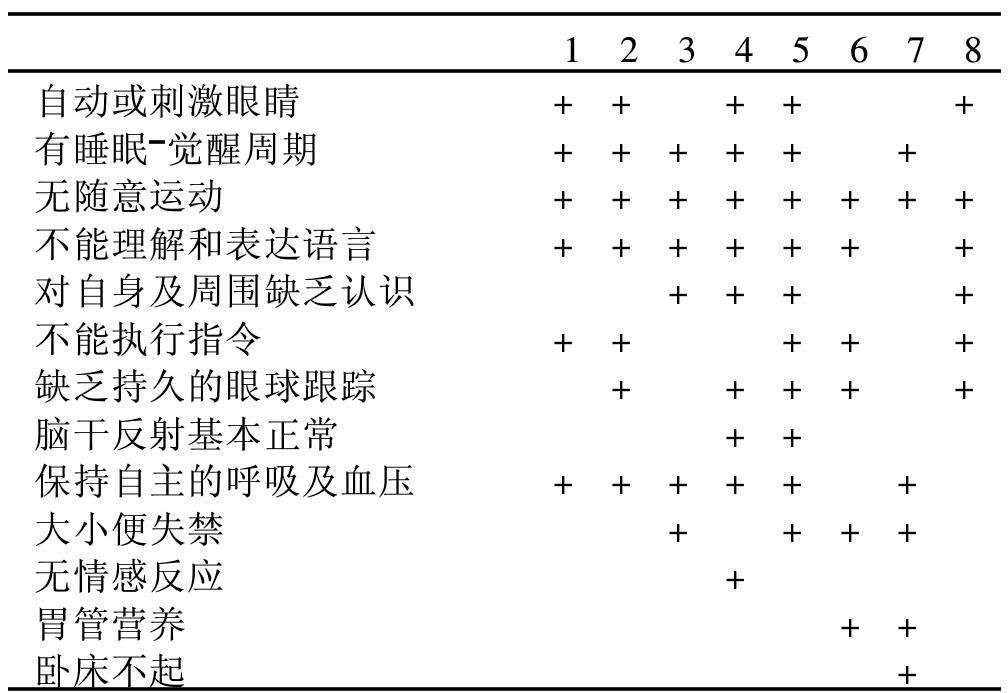

注:1.Walshi(1981);2.Dougherty(1981);3.美国多学科PVS研究组(1994);4.美国神经病学会(1993);5.美国儿科学会(1992);6.日本神经外科学会(1972);7.Ohtal(1975);8.美国康复医学大会(1995)。 死亡危险(PRISM)评分 PSI评分涉及34个生理参数,75个测量范围。虽然很全面,但作为常规用于临床显得过于繁琐,不易普及。Pollack等在PSI评分基础上进行了简化。生理参数由34个减少14个,参数范围由75个减少至23个(见下表)。根据PRISM评分值可以估计患儿死亡危险性(P)大小。 小儿死亡危险(PRISM)评分

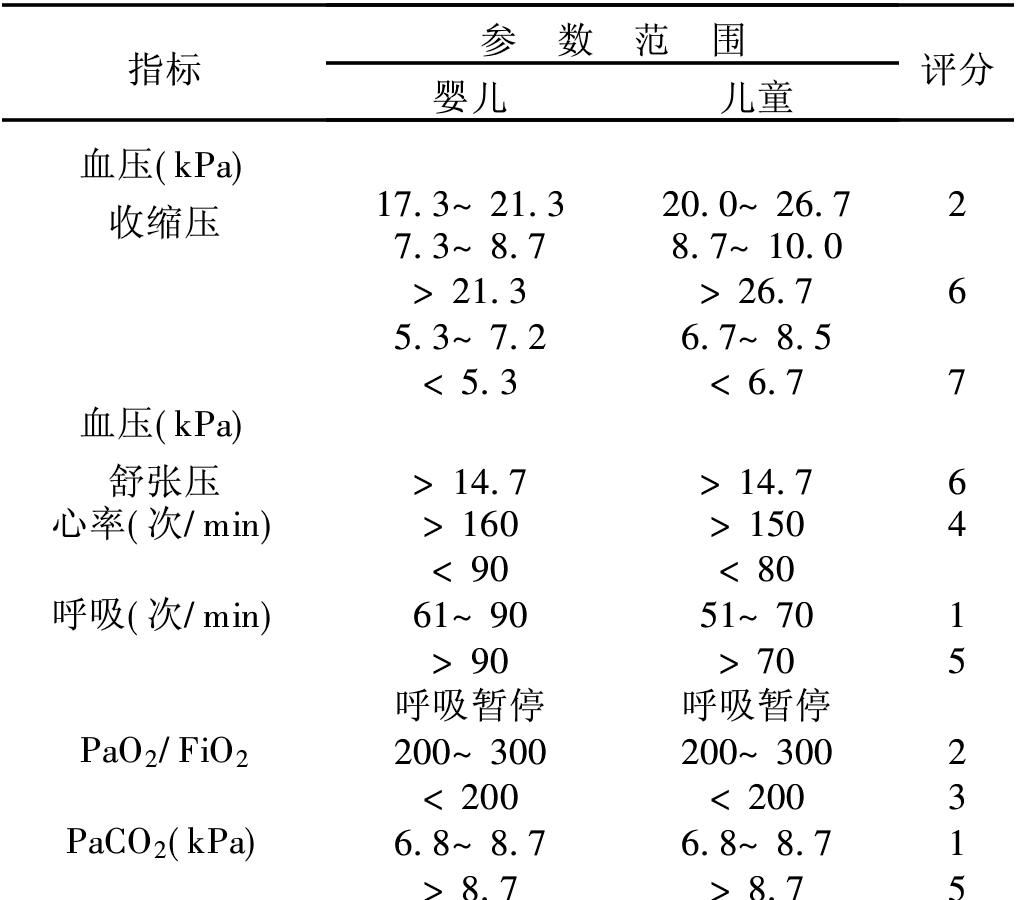

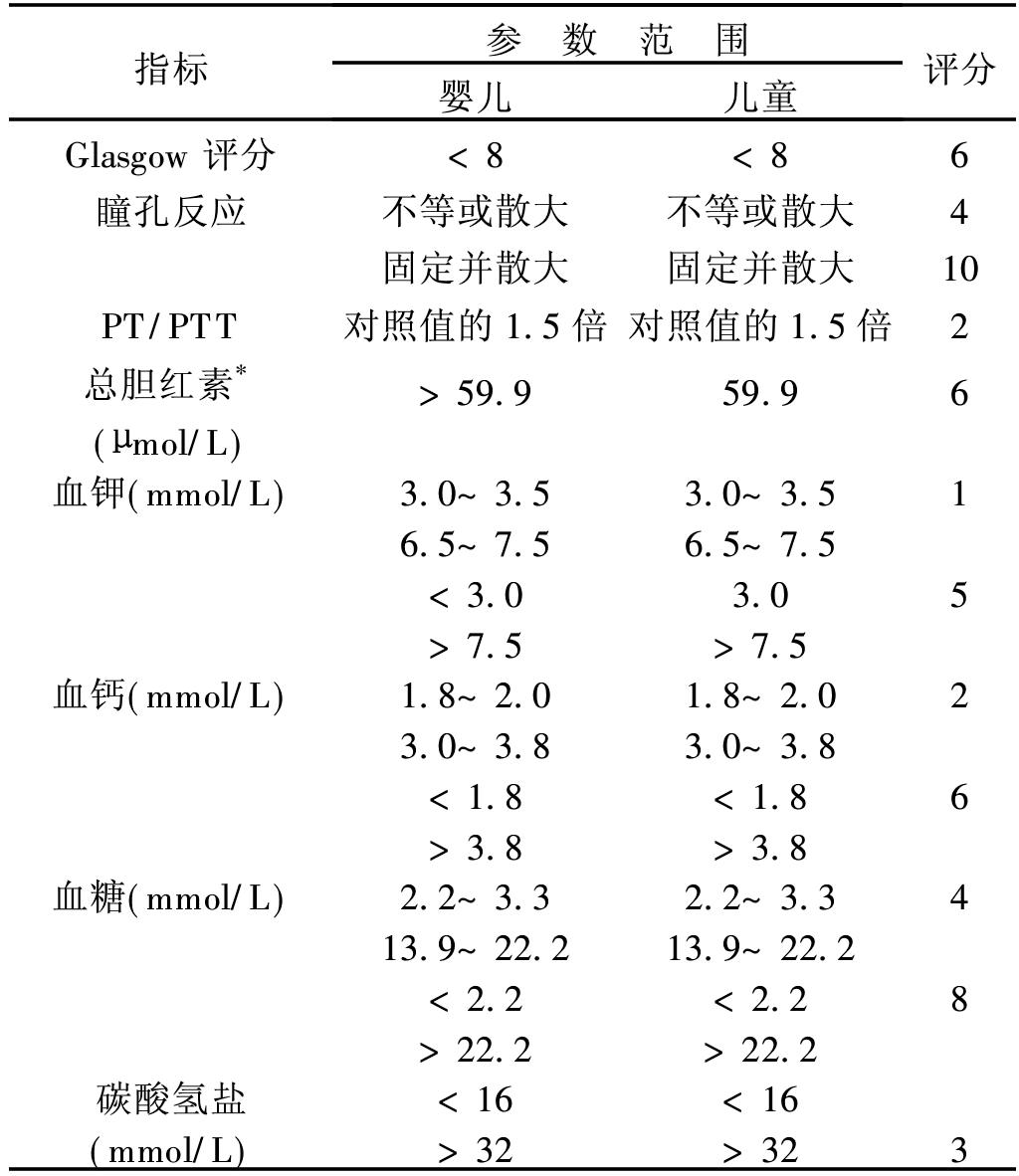

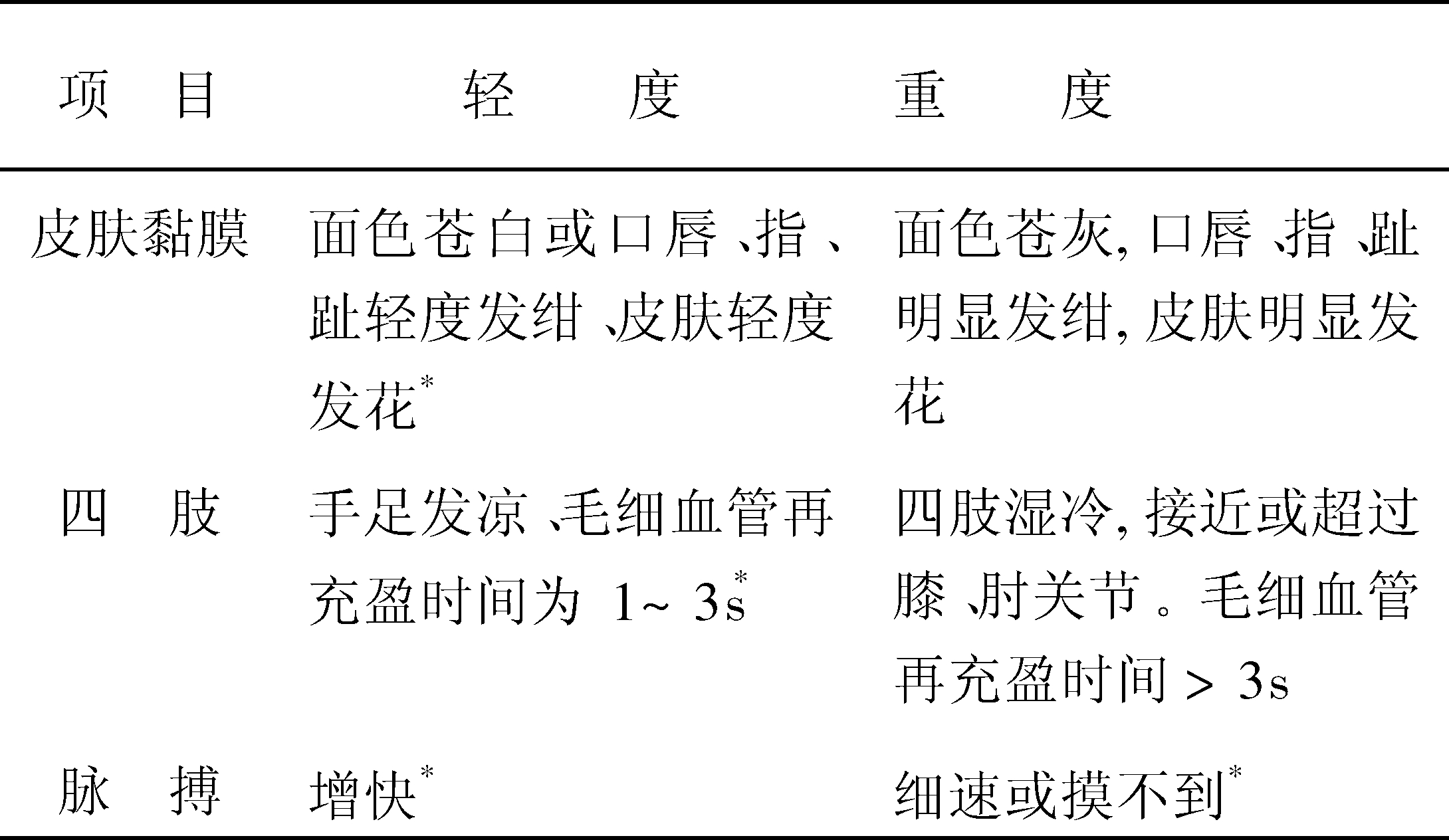

续表