视觉与飞行

视觉与飞行

外界信息主要通过视觉通道输入大脑,故其在航空中的重要性已无须赘述。本条介绍在航空环境中可能遇到的一些特殊视觉问题。其它如有关视觉功能的医学鉴定、功效学问题等见有关条目。

高空飞行的视觉问题 除可能发生的缺氧影响(见“急性高空缺氧”)外,还有下述特殊视觉问题:

明暗对比和光线分布变化 随着高度的增加,大气中

不同峰值压力爆声的影响

自10000m附近开始,高空中的光线分布也与地面不同。在地面或低空,有大气粒子对太阳光线反射与散射所形成的漫射光线来自天空,使人产生“上明下暗”的感觉。在高空,由于下方大气密度高,遂有大量漫射光线由下方射向高空,尤以飞机下方有白云反射阳光时,更为明显,称“光线分布逆转”。它使人产生“上暗下明”的感觉。人面部形态已适应于自然光线来自环境上方这一特点,如眼眶上方较突出、长有眉毛等,均有防止来自上方的光线进入眼内引起散射的作用。在高空光线分布逆转情况下。乃有光线从下方射入眼内,发生散射而影响视网膜成像的清晰程度,使视力下降。再者,高空飞行时,由于座舱位于飞机的上部,从下向上反射的阳光不易进入座舱内,故仪表板的照度较低空飞行时差,使判读仪表发生困难。

高空云雾感 高空飞行,尤其是有一定程度缺氧时,在搜索、注视云层之后,可产生眼前似有云雾笼罩的异常感觉,使飞行人员看不清舱外目标和舱内仪表。此系强光照射引起的视觉后像所致,而缺氧又可使视觉后像持续时间延长数倍。故有诱发和增强作用。此外,高空紫外线比地面强,通过眼晶状体时所引起的眼内荧光现象,亦可使视力减退。

高空近视 在浩渺无垠的高空飞行,视野中缺乏具体目标,称“空虚视野”。海上飞行、雪地上空飞行、浓雾或云中飞行、夜间飞行等,亦可出现“空虚视野”。在此种视觉条件下,由于缺乏具体目标的刺激,睫状肌易处于不自主的收缩状态,产生约一个屈光度的调节作用,使眼的远点位于眼前一米左右,乃造成视距缩短,称“高空近视”,可影响空中观察目标。其克服办法是: 让飞行人员每隔3~4秒钟观察一次6m以外的目标,如编队飞行的飞机、自己飞机的翼尖(飞机的翼展长度须大于12m)等。

高速飞行的视觉问题 有以下几个较突出的问题:

反应时与有效视野 发现与识别目标是一个复杂的生理心理过程。从视网膜接受光刺激,到信息传输到视觉中枢引起视觉约需0.1秒钟。人眼只有视网膜中心凹部位才具有对目标的精细分辨能力,故飞行人员观察时,尚需不断作使视线转向目标的眼球运动,以使目标物象投影于中心凹处。再者,当飞行人员的视线从舱内仪表转向舱外目标,或由舱外目标转向舱内仪表时,除眼球和头部作相应运动外,还需有眼的调节反应发生。上述各种过程加上视觉信息传达到中枢后的感知过程,共计约需1秒钟的时间。在飞行中,飞行人员看清目标后,尚需经过思维判断,决定对策,才能作出操纵动作,使飞行状态改变。所有上述各种过程总计约需5秒钟。在这段时间内,高速飞机已可能向前飞行了很长一段距离。位于这段距离内的物体,飞行人员可能“来不及”看见或看清,即使能够看清,也已“来不及”回避。由于视觉和视觉一运动反应时间的生理限制加上飞机对操纵发生反应的时间限制,而来不及看清或回避迎面物体的这一段空间距离,即称“空中盲距”。飞行速度较慢时,“空中盲距”问题尚不严重。但随着飞机飞行速度的增快,“空中盲距”问题乃愈益突出。例如,当飞机作M=3的超音速飞行时,0.1秒所飞过的距离约为100m,1秒为1000m,5秒为5000m。在这种速度下: 100m以内的目标已“来不及看见”;1000m以内的目标则“来不及看清”;而对5000m以内迎面飞来的物体则“来不及回避”。

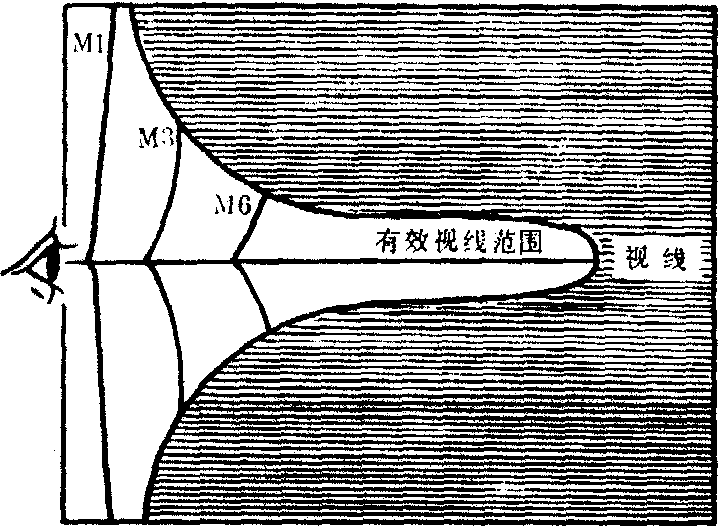

人眼睛的分辨力以中心凹处最佳,而愈向周边,分辨力愈差。例如,偏离中心凹10°,其视力约为中心凹视力的1/10;偏离20°,约为1/20;余类推。因此,愈靠近视线,能看见的距离愈远;离视线愈远,能见的距离愈近。人眼视野的立体范围近似为圆锥体状。飞行人员在飞行时能够看见、并发生有效反应的视野,称“有效视野”。随着飞行速度增快和空中盲距的增大,人眼的有效视野即相应缩小。例如,飞机以M=6的速度作超音速飞行时,飞行人员的有效视野只局限于中心凹附近的十几度范围以内(图1)。此外,有效视野的大小还与物体的大小有关。物体愈大,有效视野愈大;反之愈小。

图1 空中盲距和有效视野

视线表示中心视力; 圆锥形曲线以内的白色区域表示视野范围; 曲线M1 M3 M6至眼前方的一段区域分别表示当飞行速度为M=1、M=3、M=6时的空中盲距;盲距以外的视野范围是有效视野

高速飞行时的深度知觉 深度知觉依赖于多种信息的综合。此种能力可随经验的积累而提高。高速飞行时,在瞬息之间,常来不及感知各种信息,进行深度判断。如从高空迅速下降作低空飞行或着陆时,飞行人员判断高度常有困难。故从高空飞行迅速降到低空时,在着陆前,飞行人员应重新对舱外环境和舱内仪表进行扫视,以获得充足信息,恢复深度知觉。此外,在高空由于环境单调,缺乏对比参照物,也是引起深度知觉不良的原因。飞行中,由于缺氧、加速度和疲劳等影响,可使融合功能发生障碍,破坏双眼单视,亦可造成深度觉不良。

低空高速飞行时的视觉问题 见“低空大速度飞行医学问题”。

夜间飞行的视觉问题 在微弱光线下,视杆细胞起主要作用。人从明处进到暗处,约需在黑暗中停留45分钟,眼才能获得最大的对光敏感性。一旦遇到亮光,暗适应即遭破坏(在1秒钟之内)。夜间飞行前,飞行人员应取得完全暗适应,并应保护使之不被破坏。具体方法有:飞行前在黑暗处停留30分钟以上; 休息室内使用波长大于6200Å的红光照明;或戴只允许波长大于6200Å的光线通过的红色滤光眼镜。 波长大于6200Å的红光, 对视杆细胞的视紫红质基本上无作用。这样,可保证99%的视杆细胞功能不受影响,还可保护90%的视锥细胞功能。轻度缺氧即可影响暗适应,故夜间飞行时必须保证供氧。夜间飞行若遇强光线,可闭上一只眼睛,保护其暗适应免遭破坏。夜航期间,应采取相应的卫生保障措施,保护暗适应的功能。

夜航中,仪表的判读和颜色信号的识别,着陆时对跑道的观察,迫降场地的选择等,仍需有视锥细胞参与。故对座舱照明的要求应是: 既适于视锥细胞的要求而使飞行人员能看清仪表及飞行地图,又须保护暗适应。此问题甚为复杂,仍在研究解决中。

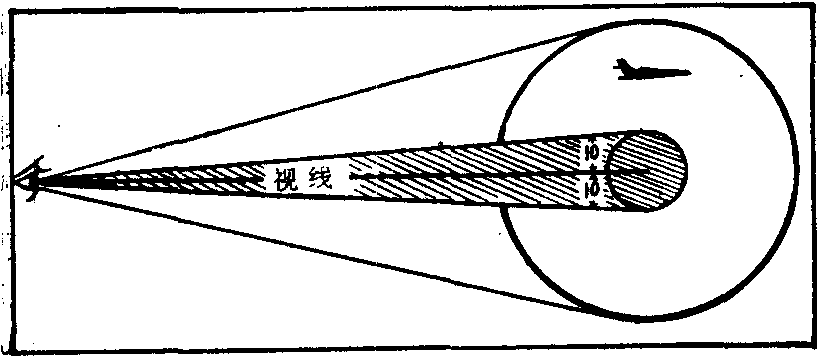

夜间飞行时,在空中观察与搜索目标的方法与日间应有所不同。在白天,必须利用中心凹视力,即中央视力;而在夜间,则须利用中心凹以外10°~25°处视杆细胞最密集的区域,因该区对弱光最为敏感,而中心凹及其3°以内为生理性夜盲区(该区几乎无视杆细胞)。夜间进行空中观察与搜索目标时,应偏离视线15°,才能得到最好效果。夜航前,应对飞行人员进行训练,使其掌握正确的观察方法(图2)。

图2 夜航时利用旁中心视力(10~25°)搜索目标

视觉性错觉(见“飞行错觉”)

视觉防护装备 乘敞开式座舱飞机飞行,戴飞行眼镜可防护眼睛免受气流、风沙、灰尘等的伤害。现代军用飞机虽普遍采用密封座舱,但视觉防护问题仍非常重要,如眩光、强烈闪光、有害射线、激光和微波等对眼睛的伤害问题,皆应解决。防护方法主要是戴各种专门的防护眼镜或在保护头盔上安装专门的滤光镜片。对强光或眩光的防护,一般使用中性滤光眼镜。

☚ 爆声 闪光盲 ☛

- 国际森林年是什么意思

- 国际植物保护公约是什么意思

- 国际植物保护公约是什么意思

- 国际植物保护公约是什么意思

- 国际植物新品种保护临时保护立法是什么意思

- 国际植物新品种保护优先权利立法是什么意思

- 国际植物新品种保护信息交流立法是什么意思

- 国际植物新品种保护公约保留权立法是什么意思

- 国际植物新品种保护公约履行立法是什么意思

- 国际植物新品种保护公约文本立法是什么意思

- 国际植物新品种保护公约生效立法是什么意思

- 国际植物新品种保护公约退出立法是什么意思

- 国际植物新品种保护品种名称立法是什么意思

- 国际植物新品种保护国民待遇立法是什么意思

- 国际植物新品种保护权利无效立法是什么意思

- 国际植物新品种保护权利终止立法是什么意思

- 国际植物新品种保护权利限制立法是什么意思

- 国际植物新品种保护理事机构立法是什么意思

- 国际植物新品种保护申请审查立法是什么意思

- 国际植物新品种保护申请管理立法是什么意思

- 国际植物新品种保护种属适用立法是什么意思

- 国际植物新品种保护缔约批准立法是什么意思

- 国际植物新品种保护联盟立法是什么意思

- 国际植物新品种保护联盟管理立法是什么意思

- 国际植物新品种保护联盟组织立法是什么意思

- 国际植物新品种保护联盟财务立法是什么意思

- 国际植物新品种保护育种权利立法是什么意思

- 国际植物新品种保护育种条件立法是什么意思

- 国际植物检疫处理手册是什么意思

- 国际橄榄油协定是什么意思

- 国际橄榄油协定是什么意思

- 国际橄榄油协定立法是什么意思

- 国际橄榄油理事会是什么意思

- 国际橄榄油理事会是什么意思

- 国际橄榄油组织立法是什么意思

- 国际橡胶协定是什么意思

- 国际橡胶研究和发展委员会是什么意思

- 国际欧盟组织鲑鱼管理立法是什么意思

- 国际歌是什么意思

- 国际歌是什么意思

- 国际歌是什么意思

- 国际歌是什么意思

- 国际歌是什么意思

- 国际歌是什么意思

- 国际武术联合会筹备会是什么意思

- 国际残废人年是什么意思

- 国际残疾人年是什么意思

- 国际母山羊地方性流产证明立法是什么意思

- 国际比较方案是什么意思

- 国际比较法教学协会成立是什么意思

- 国际比较项目是什么意思

- 国际比较项目是什么意思

- 国际毛纺组织是什么意思

- 国际民主妇女联合会是什么意思

- 国际民主妇女联合会是什么意思

- 国际民主妇女联合会第四届代表大会是什么意思

- 国际民事诉讼是什么意思

- 国际民事诉讼是什么意思

- 国际民事诉讼代理制度是什么意思

- 国际民事诉讼期间是什么意思