观赏竹类garden bamboos

竹类为禾本科竹亚科植物的总称。全世界约有70属1000余种。中国竹类资源丰富,开发利用历史悠久,为主要产竹国家,有30属以上,500多种,许多竹种富于观赏价值,而且营养繁殖力强,生长快,易栽培,成为城市绿化和园林建设中用于观赏、组景、庇荫、防护,以及分隔空间、覆盖地面、保持水土等重要的植物材料。在中国传统造园中,尤重以比兴手法,借竹虚心劲节、严冬不凋的形象、品格,将其应用配置赋予特定的主题和寓意,创造意境,抒情言志。

栽培简史 浙江余姚河姆渡遗址(约公元前5000~3300)发掘出土的竹制品实物,说明竹的利用已约有7000年的历史。河南安阳殷墟(公元前14~11世纪)出土的甲骨卜辞中,已出现了与竹有关的字体。用竹做箭矢、书简都不晚于殷商。《诗经》、《周礼》中,有了更多关于竹子分布,以及竹制生产、生活用品和乐器的记载。据考证,战国时期,华北西南部已有经济竹林栽培。西汉时期,渭河平原南部和太行山东南麓的淇水流域有大面积由朝廷设专吏管理的竹园及民间经营竹园。

在中国古典园林产生和发展的起始阶段,苑、囿中的竹林、竹园,具有经济栽培性质。直到汉武帝时期,“上林苑”的竹林仍保持重要的生产意义。

魏晋南北朝时期,园林的游赏功能上升到主要地位,更加重视以观赏、组景为目的的竹子栽培。据《晋书》、《南史》以及《洛阳伽蓝记》等记载,建康、会稽、洛阳的园林中,以竹成景已较普遍。并且,受阮籍等“竹林七贤”和王徽之等文人名士寄情竹林,引竹自况的影响,竹景创造开始带有崇尚隐逸的思想色彩。晋代戴凯之的《竹谱》、后魏贾思勰的《齐民要术》对竹子栽培都有较多叙述。

唐中期以后至宋代,文人园林兴起并发展成为中国写意山水园的代表,以竹成景作为追求园林雅逸格调的手段,广为应用。常以“诗化”的景题,启发人们仰慕先哲前贤,抒发文人士大夫脱离流俗、沉缅隐逸的思想。苏轼有“可使食无肉,不可居无竹”的名句。《洛阳名园记》(北宋李格非)记述的多数名园,竹景配置,意境创造都很有代表性。沈括的梦溪园(在今镇江)是以竹景喻归隐的典型,南宋时期,出现了以“四君子”、“岁寒三友”为景题的配置、组景形式,如辛弃疾的“带湖新居”等。观赏竹种也更丰富。

受宋影响,金中都和元大都(今北京地区)宫苑、寺庙、私园也有了竹子栽培。元代画家李衎(公元1244~1320)的《竹谱详录》对画竹和竹子品类叙述详细,是一部有很高艺术价值和科学价值的竹类专著。

明至清中叶,中国古典园林得到更大发展。竹景成为园林雅逸格调的象征,遍及南北名园。除以竹景为主的配置外,出现了“以粉墙为纸,竹石为绘”和与漏窗、洞门结合组景的画题式小品。计成、文震亨、李渔在总结造园艺术理论的《园冶》、《长物志》和《芥子园画传》等论著中,对竹景创作的原则和手法都有论述。郑燮不仅咏竹、画竹多传神之作,对竹景配置也有许多创造。

在现代城市绿化和园林建设中,竹子应用空前广泛。除了借鉴传统配置手法,赋予新的思想内涵,在各类园林绿地中构成以竹景为主的景区、景点外,出现了以竹景取胜的专类公园,如成都、马鞍山、北京等等;还建有既富科学内涵,又具景观特色的竹类植物园,如一些竹类研究机构的竹种园和植物园中的竹子专类园。更有以竹海景观为特色的大规模风景区,如四川长宁和浙江莫干山。有的城市还将竹子用于道路绿化,构成富于特色的街景。湖南永州市甚至把竹子作为城市的标志,以竹景体现城市风貌特色。总之,竹子的应用已突破了传统的狭义的园林范畴,进入城市绿化、国土绿化的广泛领域。

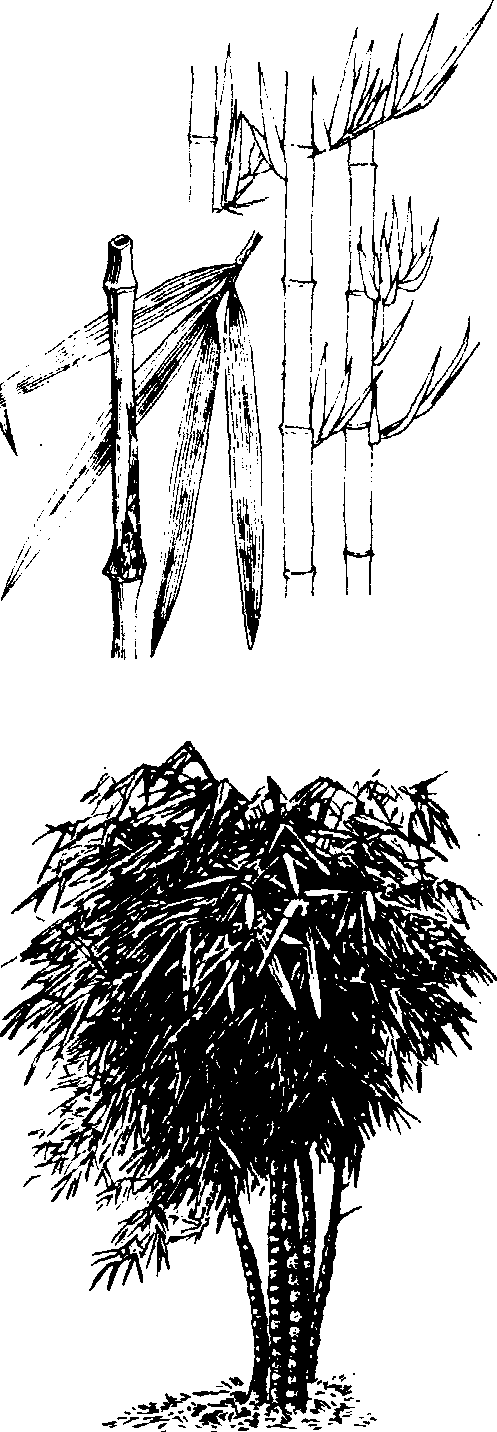

形态特征 竹类的地下茎、竹秆、枝、叶、根以及花和果实的外部形态,是识别种属的依据。竹秆、枝叶的形态常体现观赏特征。

地下茎依形态和生长方式分为三个基本类型。合轴型:地下茎由茎柄和茎体组成,呈侧弯的纺锤型。茎柄连接母竹茎体(秆基),细而常实心,节密,无根无芽;茎体粗大,中空具隔,节密而不对称,具芽及根。芽可发育成笋,出土成竹,竹秆密集,称丛生竹,如泰竹属(Thyrsostachys)、箣竹属(Bambusa)等。单轴型:地下茎细长,横生,称“竹鞭”,由鞭柄、鞭身、鞭梢三部分组成。鞭身为地下茎主体,具隆起的节,节间长度大于直径,节生根,每节具一芽,可分化为鞭芽,延伸成子鞭;也可分化为笋芽,出土成竹,竹秆疏离,称散生竹,如刚竹属(Phyllostachys)等。复轴型:地下茎兼有合轴型与单轴型特征,既可由秆基侧芽形成密集竹丛,又可由竹鞭侧芽生成散生竹秆,称为混生竹,如苦竹属(Pleioblastus)、箬竹属(Indocalamus)等。此外,合轴型某些种类的茎柄可延伸成“假鞭”,派生出合轴散生或混生类型。

竹秆由秆柄、秆基、秆茎三部分组成。秆柄是竹秆与地下茎相连部分,细小节密而实心,无根无芽。丛生竹秆柄即为地下茎茎柄。秆基粗大节密,中空而具横隔。节上生根。散生竹秆基常无芽。丛生竹秆基即为地下茎茎体,具大型芽。秆茎是竹秆的地上部分,直立或先端弯垂,圆筒形,具节。每节有二环,下为箨环,是竹箨脱落后所留环痕;上为秆环,是居间分生组织停止生长后所留环痕。两环间称节内,内腔有木质横隔。中上部节内具芽而生成分枝。有的竹种中下部节内具气生根或根刺,如牡竹属(Dendrocalamus)、方竹属(Chimonobambusa)。两节间称节间,中空,少数近实心,长度因竹种而异。秆茎的形态、颜色,特别是节或节间的某些变异,常形成重要观赏特征。

竹枝常中空,具节。秆茎每节分枝多少为分属的重要特征,可分为四种类型。一枝型,每节生一枝,如箬竹属、赤竹属(Sasa);二枝型,每节生二枝,较粗大者为主枝,另一为次主枝,如刚竹属;三枝型,每节生三枝,中间为主枝,两侧各生一侧生枝,如方竹属。苦竹属、茶秆竹属(Pseudosasa),中下部各节常每节生三枝,上部各节的次主枝续次发生,形成每节5~7枝;多枝型,每节具多数分枝,箣竹属、牡竹属等常有1~3枚发达主枝,有些属无明显主枝。

竹叶有两种,一为营养叶,另一为茎生叶。营养叶生于小枝各节,由叶鞘和叶片两部分组成。叶鞘包裹小枝,顶端称鞘口,生有膜质叶舌,亦常具繸毛和叶耳,有些竹种无叶耳。叶片长椭圆形至披针形,具明显中脉,两侧有平行次脉和小横脉。叶片基部收缩为叶柄,与叶鞘相连处具关节。茎生叶称为竹箨,生于节部箨环上。包裹节间的鞘部称箨鞘。鞘口顶端生有箨舌,常具裂齿和纤毛。鞘部顶端具无柄、无中脉的变形叶片,称箨叶或箨片。有些种类的箨叶退化成芒状。箨叶着生部位两侧或一侧生有箨耳,耳缘具繸毛或刚毛,有些种类箨耳缺失。竹箨各部分的形态、大小、质地、色泽和附属物的有无,是分类的重要依据。

竹根生于秆基和竹鞭各节。主根在秆基各节呈两行环列,多而密集,在竹鞭各节单行环列,数目较少。主根不能更新,但可续次分生出支根。有的竹种秆茎基部数节具气生根或根刺,牡竹属有些种类的气生根甚至见于主枝基部节上。

竹花由鳞被、雄蕊与雌蕊组成。鳞被及雄蕊的数目,常为分属特性,如箬竹属雄蕊3枚,赤竹属则为6枚。雌蕊由子房、花柱及柱头三部分组成。竹花外包有外稃、内稃和小穗轴节间一段,构成小花。通常由一至数朵小花及颖片组成小穗,每小穗含小花数因属而异,每小穗含颖片数常为2枚,少数属种少于或多于2枚。

竹类的果实多为颖果,少数为坚果、囊果或梨果。竹类的种子称竹米,由种皮、胚和胚乳组成。

产地和分布 竹亚科植物主要分布在热带和亚热带季候风盛行地区。少数属种生长在温带和亚寒带高海拔地区。以亚洲和南美洲最多,非洲次之,北美洲和大洋洲又次之,欧洲无天然分布。东南亚的季候风带是世界竹亚科植物的分布中心。

中国北起黄河流域,南至海南岛,东起台湾,西至西藏东南部地区,包括东经92°~122°,北纬18°~37°左右地域内的由低海拔到高海拔地区,随着纬度、经度和海拔高度变化,受气候、土壤因素影响,形成了属种间生物学差异,分布上亦呈现明显的地带性和区域性。可划分为三个竹区:❶黄河一长江竹区(散生竹区)。相当于北纬30°~37°之间,年平均气温12~17℃,年平均降水量500~1200mm,主要分布有散生型的刚竹属和混生型的苦竹属、箭竹属等。

❷长江—南岭竹区(散生竹丛生竹混合区)。相当北纬25°~30°之间。年平均气温15~20℃,年降水量1200~1800mm。主要分布有散生型的刚竹属、唐竹属,丛生型的箣竹属以及混生型的苦竹属、箬竹属,尤以毛竹的面积最大。是竹子资源最丰富的地区。

❸华南竹区(丛生竹区)。相当于北纬18°~25°之间,年平均气温20~22℃;年降水量1200~1800mm,有些地区高达2000~3000mm。是丛生竹集中分布地区,主要有箣竹属、牡竹属、𥯨竹属等。也有散生型和混生型的毛竹、茶杆竹等。

观赏竹种的栽培除集中在相应的分布区域外,受人类引种活动的影响较大。不仅各竹区间种类有交叉,而且扩大到自然分布区之外,如北京地区因特定的地理、气候条件和历史因素影响,观赏竹类栽培早在金代就有明确记载。迄今仍是竹子栽培的北界(约北纬40℃)。而露地栽培的散生型和混生型竹种已达50个以上(含变种、变型和品种)。

习性 喜温暖湿润的气候,中国竹类分布范围内,一般年平均气温为12~22℃;1月平均气温为-5~10℃以上,极端最低气温为-20℃;年降水量1000~2000mm;年平均相对湿度65%~82%。从北到南,温度渐增,雨量渐多,湿度渐高,竹子的种类和数量也随之增加,并且呈由散生型、混生型向以丛生型为主的变化,而气温较低的高海拔地带没有丛生竹类。可以看出,丛生竹对温度和水分的要求高于散生竹,因为丛生竹的地下茎入土较浅,部分种类的秆基和休眠芽露出地面,出笋期又在夏、秋季节,新竹当年不能充分木质化,经不起寒冷和干旱。丛生竹对土壤要求也高于散生竹,须土层深厚,疏松肥沃的微酸性和酸性土壤。相反散生竹的地下茎入土较深,形成发达的鞭根系统,笋芽深入土中得到保护,而且基本上是春季出笋,入冬前已充分木质化,所以对干旱、寒冷等不良气候条件有较强适应力,对土壤要求也相对低一些。总体上讲竹类对水分的要求,又高于温度和土壤,既要有充足的水分,又要排水良好。在分布区北缘,竹类大都生长在土壤水分条件优越的山谷流泉之间,或可由人工灌溉得以补充。但如排水不良,竹类也不能正常生长,甚至发生地下茎、根腐烂,导致死亡,散生竹类尤忌林内积水。

繁殖栽培 竹类开花结实周期长,种子不易得,很少采取播种育苗,故多采用营养繁殖。散生竹常采用移竹、移鞭等方法;丛生竹可用移竹、埋蔸(秆基、秆柄及根合称竹蔸)、埋杆、插枝等。散生竹定植前,一般对设计确定的栽植范围,普遍深翻,施入基肥,并使符合排溉要求。整地深度根据竹种鞭根入土深度而异,一般不浅于40cm,毛竹需要深些。丛生竹定植,一般按设计定点穴植。

散生竹移竹,要求选择1~2年生长健壮,无病虫害,分枝较低,胸径不过大(毛竹3~6cm,其他中小型竹1~3cm),竹鞭鲜黄色并具饱满芽的母竹。根据其最下部一盘枝的方向,判断竹鞭走向(两者大致平行),毛竹留来鞭30~40cm,去鞭70~80cm;其他中小型竹留来鞭20~30cm,去鞭50~60cm,截断竹鞭,将母竹带土掘起,并截去竹稍,保留5~7盘枝,于预先翻整的用地内栽植。中小型竹常2~3秆成丛掘起,带土移植。一般栽植深度,不要超过原竹秆入土深度,或稍深2~3cm,覆土要压实,并及时浇水,使土壤与鞭根密接。如长距离移栽,挖取母竹时要保持土盘完整,并用蒲片、草绳等包裹、捆扎牢固,特别要将竹秆与土盘捆扎固定。挖取母竹和运输、栽植的过程中,防止损伤、扭断秆柄。移竹的季节,长江流域以南地区冬季为宜;偏北地区以早春为宜;少量、近距离移栽,可在雨季进行。北京采用提前断鞭,原土回填,就地养护一段时间后,不截梢或仅轻度修剪,趁阴雨天移栽的方法,获得了高存活率和立竹成景的效果。

丛生竹移竹,要求选择枝叶茂盛、秆基芽肥大充实的1~2年生竹秆,在距其25~30cm的外围开挖,由远及近,逐渐挖深,并注意保护秆基上的根和芽,找到秆柄后切断,勿使秆柄、秆基劈裂,连竹蔸带土挖起。一般大型竹,单秆移植,小型竹3~5秆(或更多)成丛挖起。母竹一般留2~3盘枝,从节间中部斜形切断,穴内应先填表土,并施入腐熟有机肥,拌匀,再将母竹置于其上,填土压实及时灌水,然后按高于原母竹入土深度3~5cm覆土培成拱状,以防积水。

混生竹移竹操作与散生竹相同。

观赏竹类的养护管理,首先应注意保持上壤湿润,降水不足1000mm地区,特别是笋期和幼竹生长阶段干旱的黄河流域以北地区,必须及时灌溉,在露地栽培的北缘,还要浇足封浆水和解冻水。同时要保持土壤良好的透气性,及时排除积水。施肥应以有机肥为主,冬季可结合“填园”施入土杂肥、腐叶土等,雨季可“压青”,即将清除的杂草,修剪下的草屑,铺到竹林内覆土压严,使就地腐烂。大面积风景林可结合“劈山抚育”和“削山松土”进行。也可在生长盛期追施尿素等速效肥。合理砍伐对观赏竹类同样重要,一般于冬季进行。砍伐年龄毛竹为6~8年,其他竹种一般为4年。每隔数年还要清除一次老竹蔸(特别是丛生竹),以免老蔸充塞,影响地下茎、根生长。竹类病虫害的种类较多,如竹蝗、竹笋夜蛾、竹秆锈病、竹丛枝病等,但城市园林中分散栽植,管理精细的观赏竹类较少受害。只要坚持不栽带病虫母竹,加强养护,综合防治,就可控制其发生和避免危害。

园林应用 竹挺拔隽秀、虚心劲节、严冬不凋、幽姿美质,自古迄今广泛配植于园林,不仅在构景和创造意境上具有重要作用,而且具有庇荫、防护、保持水土等多种用途。一般大、中型竹类,特别是毛竹,常配植为大面积可以入游的林景,结合地形、地貌、道路、水系等,形成竹岭、竹麓、竹园、竹坞、竹溪、竹径等,在园林中构成闭合幽曲的景区,成为园林景观起结开合的重要环节。秆型较小而富于特色的紫竹、小琴丝竹、大明竹等常与石笋、湖石和其他观赏植物,如松、梅、桃花等配置成小品,于庭院角隅、窗前或亭、廊、轩、榭之旁做为点景栽植。中、下部节间发生变异的方竹、人面竹等,配植于山石花台,更可突出观赏特点。稍部弯垂的丛生型竹种,植于水际,效果尤佳。凤尾竹、菲白竹、鹅毛竹以及箬竹属、赤竹属的矮小竹种,常作为地被和基础种植,有的还可用于制作盆景。

中国的主要观赏竹种有:

大泰竹(Thyrsostachys oliveri):竹丛密集,秆茎挺直,顶端稍弯垂。箨鞘先端截平。叶片细长(长15~18cm,宽12~18mm)。原产缅甸、泰国,中国云南等地有栽培。泰竹(T. siamensis):与大泰竹相似,秆较细而壁厚。叶亦较小(长15~18cm,宽7~12mm)。箨鞘先端呈波状拱凸。分布于缅甸、泰国和中国云南,福建等地有引种,常种植供观赏。

粉单竹(Bambusa chungii):竹丛密集,秆茎粉绿色,被白蜡粉,节间修长,顶梢略弯垂。箨叶卵状披针形,强度外折。主产中国广东、广西,庭院中常见栽培。蓬莱竹(B. multiplex):竹丛上部较开散,秆高5~8m,直径2~4cm。箨鞘厚纸质,叶片长5~16cm,宽7~16mm。长江流域以南广泛栽培,可做植篱。北京于温室栽培。‘小琴丝竹’(B. multiplex cv. Alphons-Karr):竹秆黄色,间有绿色纵条纹。余同原种。常于庭院中栽培,也可盆栽。‘凤尾竹’(B. multiplex cv.Fernleaf):竹秆较原种矮而细,叶亦明显小于原种。适于庭院布置,可做矮篱和基础种植,也是盆景制作常用材料。佛肚竹(B. ventricosa):秆部节间常短缩而膨胀呈瓶状。盆栽者高仅25~50cm,径1~2cm。露地栽培具正常节间者,较高较粗。箨鞘无毛。特产中国广东,常植于庭园,更多见于盆栽和盆景制作。‘大佛肚竹’(B. vulgaris cv. Wamin):下部节间短缩而膨胀,近似佛肚竹,唯其箨鞘被部密生暗棕色毛,且各部分均较大。常见于中国华南地区庭园,亦可盆栽,北方温室栽培。黄金间碧竹(B. vulgaris var. vittata):本变种秆型较大,高6~15m,直径4~6cm,节间圆筒形,鲜黄色间以宽窄不等的绿色纵条纹,叶片披针形或线状披针形。竹丛壮观,枝叶婆娑,秆茎色彩鲜明,为著名观赏竹种。广泛栽培于中国华南、西南以及福建、台湾等地,北方城市温室亦见栽培。

龙竹(Dendrocalamus giganteus):秆高20~30m,径可达30cm,稍端柔弱下垂,叶椭圆状披针形,竹丛大型,竹秆挺直,稍头和枝叶婆娑下垂,富于观赏价值。亚洲热带、亚热带国家,中国云南、台湾均有栽培。

方竹(Chimonobambusa quadrangularis):秆高可达3m,径1~3cm,下部数节略呈方形,节内生短而直的根刺。每节初常三分枝。叶片披针形,狭长。原产中国西南各地,华东、华南地区庭园亦常见栽培,是著名观赏竹种,尤适植于湖石花台。

鹅毛竹(Shibataea chinensis):矮小的混生型竹种,每节常有3~6分枝,近等长,枝端具叶片1枚。产中国华东地区,庭园栽培供观赏,可做矮篱和地被栽植。

人面竹(Phyllostachys aurea):竹秆高可达8m,直径可达4cm。下部数节常畸形短缩肿胀,而略似人面。主产中国长江中下游地区,为庭园常见观赏竹种。黄槽竹(P.aureosulcata):竹秆高8m,径可达4cm或更粗。秆环较箨环突隆起。分枝一侧,节间纵槽黄色。叶长6~15cm,宽8~18mm。冬季叶色不较黄。原产地不详,中国北京园林中栽培普遍,历史已逾百年。美国于本世纪初自浙江塘栖引种,现栽培广泛,是一耐寒竹种。金镶玉竹(P.aureosulcata f.spectabilis):竹秆鲜黄色,分枝一侧纵槽绿色,节间或见绿色纵条纹,色泽亮丽。有时新叶亦见浅黄色条纹。见于中国江苏、山东、河南、北京等地,亦耐寒。黄秆京竹(P.aureo-sulcata f.aureocaulis):竹秆鲜黄色,节下具绿色晕环,节间或见绿色纵条纹,有时新叶亦见浅黄色纵条。初见于北京西山大悲寺。为耐寒观赏竹种。

刚竹属中,秆部节间发生黄绿相间的色彩变化的竹种,尚有黄槽石绿竹(P.arcana f.luteosulcata)、黄金间碧玉竹(P.bambusoides var.castilloni)、花毛竹(P.heterocycla f.nabeshimana)、黄槽毛竹(P.hete-rocycla f.luteosulcata)、以及金竹(P.sulphurea)和碧玉镶黄金竹(P.sulphurea f.houzeauana)等。除花毛竹、黄槽毛竹秆型较大外,其余作为观赏竹种应用,效果类似,但抗寒性不如上述种类。

斑竹(P.bambusoids f.tanakae):秆高可达16m,径可达14cm。竹秆初为绿色,渐次出现紫褐色斑块,又称湘妃竹。各地庭园常种植,中国河南博爱有大面积经济林。

粉绿竹(P glauca),秆高可达15m,径10cm左右,幼秆均被雾状白粉,呈蓝绿色,竹稍略弯垂。长江流域及黄河流域多有栽培。筠竹(P.glauca cv.Yun-zhu):幼秆无白粉,而由下至上渐次出现茶褐色斑点或斑块。中国河南洛宁、博爱及山西南部有经济栽培竹林。

毛竹(P.heterocycla):竹秆可高达18m,径15cm或更粗。竹秆直立,竹稍弯垂,叶细枝柔,如美丽的驼鸟羽毛。自然分布于中国长江流域以南,河南、陕西、山东等地引种栽培,该种为中国最重要的经济竹种,常形成大面积纯林,呈现“竹海”景观。宜于大型公园和名胜区营造风景林。其林内偶见少数竹秆,中下部节间短缩肿胀,竹节交错成相连斜面者,称为‘龟甲竹’或‘龙鳞竹’(P.heterocycla cv.Heterocycla)。常取植于庭园供观赏。

紫竹(P.nigra):竹秆高4~8m,直径最大可达5cm。幼秆绿色,密被细茸毛,具薄白粉,一年生后渐变为棕紫色或黑紫色而无毛。中国北京以南至长江流域以及西南各地均有栽培。其秆紫黑,叶细小,配以山石,衬以粉墙,颇具画意。沙竹(P.propinqua):竹秆高达8m,径通常不超过5cm。幼秆具白粉,节下较厚。秆劲直,叶深绿。中国河南、江苏、安徽、浙江及西南地区广泛分布,河北及辽东半岛引种栽培,耐寒,适应性强。在北京园林中栽培历史长,应用普遍,冬态尤佳。

大明竹(Pleioblastus gramineus):混生型竹种,高3m左右,秆常密集成丛。每节3~5分枝,叶片狭长如禾草状,下垂。为著名庭园观赏树种。原产日本。中国东南部江苏、浙江、福建、广东等地引种栽培较早。

女竹(P.simonii):与大明竹相似,但秆型较大,叶片亦较宽呈窄披针形。分布于中国华东地区及日本。

矢竹(Pseudosasa japonica):竹秆高2~4m,直径5~15mm。每节有一分枝或上部2~3分枝,每小枝有5~9枚大型狭长披针形叶片。箨鞘常宿存。原产日本,中国东南部地区城市园林有栽培。

菲黄竹(Sasa auricoma):竹株矮小,混生状,新叶黄色具绿色纵条,老叶转绿。原产日本,适于做地被植物,可修剪。江浙一带园林露地栽培或盆栽。菲白竹(S.fortunei):矮小混生竹种,高常不足50cm。叶片上具宽窄不等的白色纵条纹。原产日本。中国长江流域庭园中有栽培,亦可制作盆景。华箬竹(S.sinica):竹秆高常不足1m。每节一分枝,具大型椭圆状披针形叶片。主产中国安徽黄山和浙江天目山。宜于土坡、山石旁配置,或作为地被、基础栽植。

阔叶箬竹(Indocalamus latifolius):竹秆高约1m,直径约5mm。每节一分枝。叶片巨大,长20~40cm,宽5~8cm,产中国华东地区。本属中,尚有箬叶竹(I.longiauritus)、善变箬竹(I.varius)等,叶片较阔叶箬竹略小,栽培亦较广泛。

- 荪桡是什么意思

- 荪渚是什么意思

- 荪璧是什么意思

- 荪符是什么意思

- 荪绰尔氏是什么意思

- 荪葵是什么意思

- 荫是什么意思

- 荫三是什么意思

- 荫三七八洞是什么意思

- 荫亭是什么意思

- 荫亲是什么意思

- 荫人是什么意思

- 荫任是什么意思

- 荫份是什么意思

- 荫佑是什么意思

- 荫倒是什么意思

- 荫免田是什么意思

- 荫凉是什么意思

- 荫凉儿是什么意思

- 荫凉儿里是什么意思

- 荫凉凉是什么意思

- 荫凉地势是什么意思

- 荫凉地头是什么意思

- 荫凉地里是什么意思

- 荫凉场子是什么意思

- 荫凉坝是什么意思

- 荫凉坡是什么意思

- 荫凉塌塌是什么意思

- 荫凉处是什么意思

- 荫凉天是什么意思

- 荫凉窝儿是什么意思

- 荫凉窠里是什么意思

- 荫凉落处是什么意思

- 荫勘是什么意思

- 荫华轩是什么意思

- 荫卿是什么意思

- 荫叙是什么意思

- 荫叙荫调是什么意思

- 荫嘉是什么意思

- 荫在是什么意思

- 荫地是什么意思

- 荫坡是什么意思

- 荫城是什么意思

- 荫堂是什么意思

- 荫处是什么意思

- 荫妻封子是什么意思

- 荫子是什么意思

- 荫子侄是什么意思

- 荫子封妻是什么意思

- 荫安树下是什么意思

- 荫官是什么意思

- 荫客制是什么意思

- 荫室是什么意思

- 荫家堂是什么意思

- 荫封是什么意思

- 荫尸是什么意思

- 荫屋是什么意思

- 荫庇是什么意思

- 荫庇廕庥是什么意思

- 荫序是什么意思