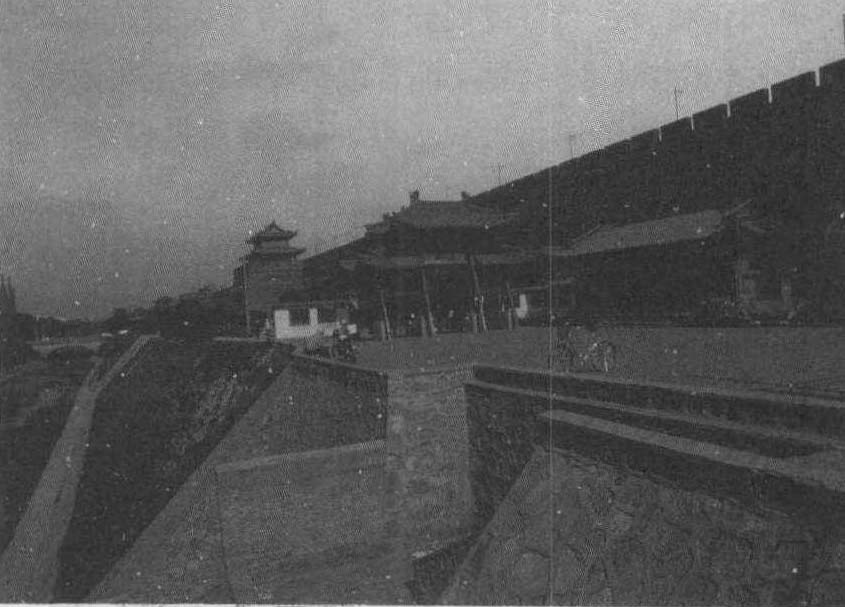

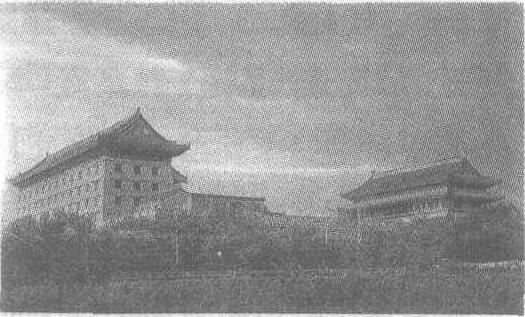

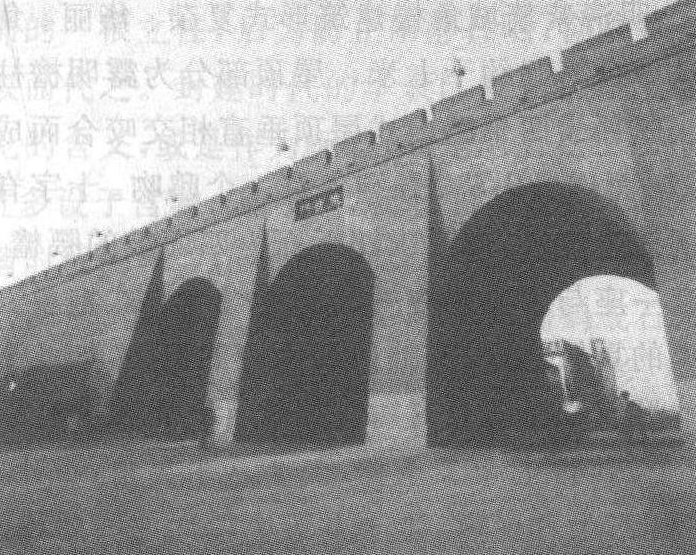

西安城墙

中国古城墙。是中国中世纪后期著名的城垣建筑。明代初年(1370~1378)在唐代和元代城墙的基础上扩建而成,平面呈长方形,周长11.9 km,东墙长2590 m,西墙长2631.2 m,南墙长3441.6 m,北墙长3244 m,墙高12 m,顶宽12~14 m,底宽15~18 m,墙顶内外沿筑矮墙,外沿有垛口5894个,城墙外有宽20 m、深10 m的护城河。墙面用青砖包砌。东西南北各设城门:长乐门、安定门、永宁门、安远门,每门门楼有3重:阙楼、箭楼、正楼。阙楼在外,四周围墙;箭楼在中;正楼在里。箭楼与正楼之间的围墙是为瓮城。城墙4角各有角楼1座,近南门东侧有奎星楼1座。这是中国现存唯一完整的古代大型城垣,现已作为环城公园向公众开放。

西安城墙

是明代初年在唐长安城皇城基础上建成的。全国重点文物保护单位。唐长安城在唐末战乱中受到严重破坏。天佑元年(904),驻守长安的匡国军节度使韩建因感长安城大,不易防守,于是放弃外郭城和宫城,仅将皇城加以改建,是为“新城”。同时封闭了皇城的朱雀、安福、延喜3门,北开玄武门,以便防守。韩建重修的“新城”一直延用到元代。明洪武二年(1369) 3月,大将军徐达从山西渡河入陕,元守将遁逃,徐达占领奉元城(即韩建修筑的新城),不久,明政府改奉元城为西安府,此即西安得名之始。朱元璋令长兴侯耿炳文、都指挥使濮英对西安城垣进行增修和加固。整个工程于洪武三年(1370)开始到洪武十一年(1378)结束。修好后的西安城墙东墙长2590米,西墙长2631.2米,南墙长3441.6米,北墙长3241米,周长11.9公里。与韩建修筑的新城比,东、北两面城墙均向外有较大扩展。城墙高12米,顶宽12至14米,底宽15至18米。城墙顶内上沿筑有垛墙,有垛口5957个,墩楼98座,角楼4座。城门四:东长乐、西安定,南永宁,北安远。每门门楼三重:闸楼、箭楼、正楼。每楼下设拱形门洞(南门瓮城箭楼下无门洞,其门洞分开于瓮城东西两侧),洞高与洞宽均为6米左右,深27米左右。城墙全用黄土分层夯好,最底层用石灰、土和糯米汁混合夯打,非常坚固。城墙外有城壕。这样,就基本奠定了今日西安城垣的规模和格局。明隆庆二年(1568),用青砖铺砌了城墙外壁和顶面,使城墙面目一新。清代对城墙进行过大小12次修补。其中以乾隆四十六年(1781)的工程为最大。一是加厚了整个城墙外壁的砖面,二是在城墙内壁增建了排水系统。另据史料记载,这次修补还对城墙宽窄不一处进行了统一处理,同时使墙基向外伸出3尺,城顶缩小1尺5寸,城墙剖面呈梯形状,更加坚固。本世纪80年代初,政府投入巨资对西安城墙进行了一次全面的修葺。首先是对城墙和墙上建筑进行了必要的补修;其次是修复、疏浚了护城河,引流注水;再是沿城墙外围修建了一座规模宏大的环城公园。

西安城墙

在陕西省西安市区内,为我国现存最大型保存完整的明代城墙。始建于明洪武三年至十一年(公元1370—1378年),在唐长安城的皇城基础上扩建而成。后屡经修箿增建。城墙高12米,底宽15—18米,顶宽12—14米。周长约12000米,其中东墙长2590米,西墙长2631米,南墙长3441米,北墙长3244米,由黄土分层夯筑而成。最底层则由黄土、石灰和糯米混合夯打成。城墙外设有宽20余米、深10余米的护城河。沿墙且建有马面(即敌台)98个,台上设敌楼。城墙内侧建有6处马道以供兵马登城用。墙顶内外边缘筑女墙,其中外女墙有垛口5894个。城墙四面正中各辟一门。东为“长乐”,西名“安定”,南曰“永宁”,北称“安远”。每门均外设箭楼,内建城楼,楼间联以瓮城。城楼由高33米,面阔七间的重檐歇山顶式建筑构成。箭楼内向城楼一面为重檐三滴水,向外的一面单檐设斗拱。檐下楼壁和城墙连成同一平面。其内分4层,外辟48个箭窗。另外,城的四角各设一座角楼。这些设施构成了一个严密、完整的防御工程体系。西安城墙构筑坚固,布局严谨,充分反映了我国古代筑城技术的成就,为研究明代的城市建筑技术和防御措施提供了实物资料。1961年,它被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。现在已被辟为环城公园供人们游览。

西安城墙

西安城墙迄今已有1400余年历史,是中国现在规模最大而又保存完整的古代城垣建筑,为1961年公布的首批全国重点文物保护单位,2002年被评为第一批AAAA旅游景区。

西安城墙即明代西安城墙,在西安市区,是中国现存最大型完整古城垣。1370-1378年(明洪武三年至十一年)在唐长安城的皇城基础上修建西安府城,原城墙用黄土分层夯筑,最底层用石灰、土、糯米混合夯打,基础坚实无比。每座门外设有箭楼,两楼之间建成瓮城,城楼高33米,面阔7间,宽40米。箭楼为单檐建筑,内分4层,外辟48箭窗。城墙内建马道,外建敌台。两台相距120米,恰为箭镞、火铳有效射程之内。1568年(明穆宗隆庆二年)巡抚张祉在墙外砌筑一层青砖,美观坚固。明末又修了四关城墙,城垣之外,又挖护城河,宽20米,深10多米。从此,西安城的规模完全固定并形成了一个坚固的防御体系。透过它可了解中国中世纪后期在筑城及有关土木建筑技术和古代防御战争中的有关情况。历经战争破坏,已有10多处城墙断毁,18000余平方米的外包砖剥落,原敌楼、角楼,女儿墙等设施遭到毁坏,四个城门楼也有所损坏。近几年,政府及民间多方筹集资金大加修缮,建成环城公园。

地址:西安市大南门瓮城内 邮编:710003

电话:86-29-87218646

246 西安城墙

在陕西西安市。古代城垣建筑。始建于明代初年。周长11.9公里,高12米,顶宽12—14米,底宽15—18米。墙内夯土,外侧砌砖,形成高大厚重坚的防卫圈。墙顶内外沿均筑矮墙,外墙有垛口,内墙无垛口,外侧建有敌台、角台和角楼。城门有东名长乐,西名安定,南名永宁,北名安远。各门楼三重,外为阙楼,中为箭楼,里为正楼。墙外有护城河和绿色林带。现已辟有环城公园,使古城增添新姿。

西安城墙

我国保存至今较完整的一处古代城垣建筑。建于明朝洪武三年至十一年(1370~1378年),是在唐长安城的皇城基础上用黄土分层夯筑而成,最底层用石灰、土和糯米混合夯打。明隆庆年间,巡抚张祉在城墙板土之外砌了一层青砖。清乾隆时,陕西巡抚毕沅又整修了城楼城墙,在明代包砖基础上,增砌了包砖,并修了城顶平面和排水系统。城墙周长十一点九公里,城高十二米,底宽十八米,顶宽十五米。城顶有厚二十厘米的三合土板层,上面砌着二三层的砖面。城内侧每距六十多米有一砖石结构的排水槽,从城顶直达城下,通于沟渠。城顶内侧有护墙,外侧为垛墙,有垛口五千八百九十四个。城墙内侧还有登城马道,外侧有凸出于城外的角台和敌台。城墙外有城壕。城门有四:东名长乐、西名安定、南名永宁、北名安远,均为拱券式。门洞上有城楼。四门之外各有方形护门城,名瓮城。城楼前方瓮城之上有箭楼。箭楼前方围墙之上有谯楼,又名闸楼。谯楼下的门洞紧扼护城河上的桥头,是城门防区的前沿。城墙的构筑布局,均按防守的需要,是一个坚固而完整的军事工程体系,现已被列为全国重点文物保护单位。

西安城墙朱雀门

西安城墙

全国重点文物保护单位。位于西安市区内。始建于明洪武三年至十一年(1370—1378)。以唐长安城的皇城为基础建成,是现存世界上最大保存完整的古城墙。其南墙和西墙,利用唐皇城旧墙而增修加长。东墙和北墙,系扩大新建。城墙用黄土分层夯筑,最底层用土、石灰和糯米混合夯打而成。明隆庆(1567—1572)年间,城墙外加包砖。清乾隆年间,进行大规模维修加固。东墙长2590米,西墙长2631米,南墙长3441米,北墙长3244米,高12米,顶宽12至14米,底宽15至18米。城墙平面呈长方形。墙顶外沿均筑垛墙,计有垛口5894个。伸出城墙的“马面”98个,上建敌楼。东、西、南、北四面各有一主城门,依次名为长乐、安定、永宁、安远。城门均内设城楼,外设箭楼。两楼间有瓮城。城楼高33米,面阔七间,宽40米,歇山顶,重檐回廊,气势雄伟。箭楼内分四层,外辟48个箭窗。城外护城河宽20余米,深10余米,流水清澈,与城墙共同构成严密的防御体系。今西安城墙、护城河已建成环城公园,城楼、敌楼已辟为各种专项博物馆。

西安城墙

明西安府城墙。位于陕西省西安市。是中国现存惟一完整的大型古城垣。明洪武三年至洪武十一年(1370年~1378年),在唐长安城的皇城基础上建成,为中国中世纪后期著名的城垣建筑之一。明初,太祖朱元璋将次子朱樉册封秦王。藩封府治同在一城,因而城池规模宏大坚固。据 《陕西通志》记载: “洪武初,都督濮英增修,周四十里,高三丈。门四,东曰长东,西曰安定,南曰永宁,北曰安远。四隅角楼四,敌楼九十八座。” 后屡经修缮,明隆庆年间,巡抚张祉在城墙夯土外首次包砖。崇祯年间,巡抚孙伍庭增修了四关“廓城” 。清乾隆年间,巡抚毕沅进行了大规模维修和加固,将包砖增厚1.5米,城墙铺设 “海墁,” 厚80厘米,并增修排水道和 “护墙” 、“垛墙” ,大大增进了防御能力。据实测,东墙长约2590米,西墙长2631米,南墙长3441米,北墙长3244米,墙高12米,顶宽12米~14米,底宽15米~18米。墙顶内、外沿筑矮墙(又称 “女墙” ): 外沿墙有垛口5894个,内沿墙无垛口。城墙外壁四周有 “马面” 98个,上建墩楼。“马面” 长12米,宽20米,高与城墙齐。城四角各有角楼1座,近南门东侧有奎星楼1座。城墙外有护城壕。城四门名称依旧。每门门楼有3重: 阙楼、箭楼、正楼。阙楼在外,四周围墙; 箭楼在中;正楼在里。箭楼与正楼之间的围墙是瓮城,每楼下设拱的门洞(南门瓮城箭楼下无门洞),洞高与洞宽均约6米,洞深约27米。现西安城墙保存相当完好,尚存城楼、箭楼6座。城墙的构筑、布局,极便防守。为研究古代城市建筑技术和城市防御工程提供了重要的实物资料。1961年被国务院确定为全国重点文物保护单位。

西安城墙

全国重点文物保护单位。西安为我国著名古都,今存城墙始建于明洪武七年(1374),成于洪武十一年。周长十一点九公里,墙高十二米,顶宽十二至十四米,底厚十五至十八米,墙顶外侧有垛口五千九百八十四个,每隔一百二十米筑有敌台一座,计九十八座。城门四座,上有城楼,外有瓮城,瓮城设有闸门、闸楼和箭楼。(参考图508)

- 汤药[ye]是什么意思

- 汤药冈是什么意思

- 汤药小底是什么意思

- 汤药局是什么意思

- 汤药局都提点是什么意思

- 汤药费是什么意思

- 汤荷包是什么意思

- 汤莱是什么意思

- 汤莹是什么意思

- 汤菜是什么意思

- 汤蒂因是什么意思

- 汤蜇仙是什么意思

- 汤蜡是什么意思

- 汤行健是什么意思

- 汤衡是什么意思

- 汤衡婴孩妙诀是什么意思

- 汤袋是什么意思

- 汤西尼征是什么意思

- 汤西崖是什么意思

- 汤西村是什么意思

- 汤誓是什么意思

- 汤调是什么意思

- 汤谊卿是什么意思

- 汤谷是什么意思

- 汤象龙是什么意思

- 汤豹处是什么意思

- 汤贤是什么意思

- 汤贻汾是什么意思

- 汤贻汾秋坪闲话图轴是什么意思

- 汤赞炎是什么意思

- 汤辅仁是什么意思

- 汤进之是什么意思

- 汤逊湖是什么意思

- 汤逊湖泵站是什么意思

- 汤逸人是什么意思

- 汤逸生是什么意思

- 汤道耕是什么意思

- 汤邑是什么意思

- 汤郁是什么意思

- 汤酒是什么意思

- 汤酱是什么意思

- 汤里来一定要水里去是什么意思

- 汤里来水里去是什么意思

- 汤里来水里要是什么意思

- 汤里来,水里去是什么意思

- 汤里来,水里去。是什么意思

- 汤里泉是什么意思

- 汤金兰是什么意思

- 汤金钊是什么意思

- 汤钊猷是什么意思

- 汤钟是什么意思

- 汤钵子是什么意思

- 汤铁樵是什么意思

- 汤铭是什么意思

- 汤铺是什么意思

- 汤锅是什么意思

- 汤锅子是什么意思

- 汤锅里放黄连是什么意思

- 汤锅里放黄连——有苦大家吃是什么意思

- 汤锅里炖鸭子——只露一张嘴是什么意思