褐飞虱brown planthopper

吸食水稻等禾本科作物茎叶汁液的迁飞性害虫。学名Nilaparvatalugens (Stal)。同翅目,飞虱科。分布于亚洲、大洋洲和太平洋岛屿的产稻国。中国广大稻区都有发生。取食水稻、普通野生稻。成虫、若虫群集于稻丛下部刺吸汁液。雌虫产卵时,用产卵器刺破叶鞘和叶片,易使稻株失水和感染菌核病,排泄物常招致霉菌滋生,影响水稻的光合作用和呼吸。大量发生为害时,稻株水分迅速下降,叶片中蛋白质、淀粉含量下降,游离氨基酸和还原糖显著增加,稻茎基部变黑腐烂,甚至整丛倒伏枯死。田间受害稻丛常由点、片开始,远望比正常稻株黄矮,俗称“冒穿”“透顶”或“塌圈”。以后稻株干枯,千粒重下降,秕粒增加,“冒穿”范围继续扩大,重发生年常使全田颗粒无收。此虫尚能传播水稻草丛矮缩病和锯齿叶矮缩病。

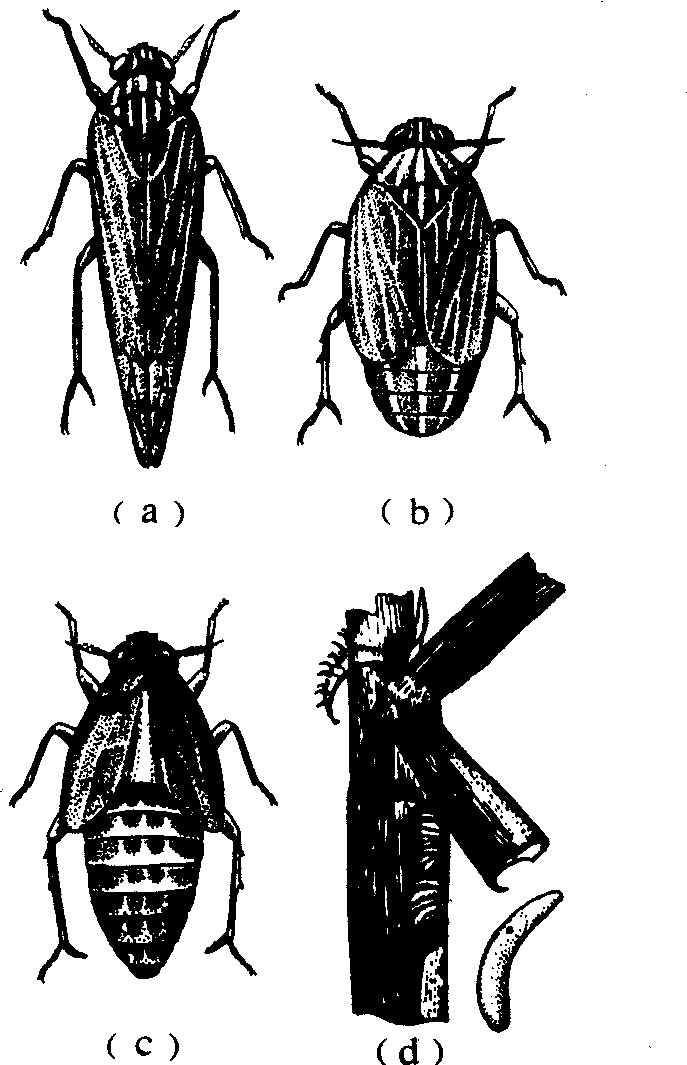

形态特征 长翅型雌虫体长4.5~5毫米,短翅型雌虫3.5~4毫米,雄虫2.2~2.5毫米,褐色或黑褐色,有光泽。头顶、前胸背板、小盾片色褐,翅斑黑褐,后足第一跗节外方有小刺。深色型腹部黑褐,浅色型褐色。雄虫抱器端部不分叉,呈尖角状向内前方突出;雌虫产卵器第一载瓣片内缘呈半圆形突起。卵香蕉形,乳白至淡黄色,卵粒在植物组织内排成卵块,卵帽与产卵痕表面等平。若虫5龄,1龄体长约 1.1 毫米,色灰白,腹背有T形斑;后胸显著长于中胸,中、后胸的后缘平直。2龄体长约1.5毫米,体黄白色至黄褐色,腹背淡斑不明显,中胸后缘略向前凹。3龄体长约2毫米,黄褐至暗褐色,腹背第三、四节有一对较大的白色斑纹,第五、六、七、八节有明显的“山”形浅斑,中胸后缘向前凹成角状,前翅芽尖端未达到后胸后缘。4龄若虫体长约2.4毫米,体色与斑纹同3龄,前翅芽尖端伸达后胸后缘。5龄若虫体长约3.2毫米,体色与斑纹同3龄,前翅芽伸达腹部第三至四节,前后翅芽尖端十分接近。(见图)

褐飞虱

(a) 长翅型成虫; (b) 短翅型成虫; (c) 若虫(d) 产在稻叶鞘内的卵

生物学特性 中国19°N以南的海南省陵水县、崖县等地可常年繁殖,无越冬现象; 19°~21°N间可有少量过冬,在冬春温暖年份,越冬北限可移至广东、广西中部,福建、贵州和云南三省南部,自西向东约在23°~26°N间。中国广大稻区的主要虫源随每年春、夏暖湿气流由南向北推进,由热带繁殖地区迁至亚热带,然后再由亚热带迁至温带地区,常年可出现5次自南向北迁飞。秋季随大陆反气旋的南移,常年可出现3次自北向南回迁。19°N以南,由于水稻栽培不受季节限制,终年繁殖,年发生12~13代,有世代重叠现象;19°~21°N间的稻区10~11代; 21°~24°N左右的广东、广西中南部、福建南部,主要为双季连作稻区,虫源于3~5月间迁入,每年发生8~9代; 24°~26°N的南岭山脉附近地区,贵州南部双季稻区,虫源于4~6月迁入,常年发生6~7代; 26°~28°N间的湘江,赣江中下游,贵州,福建中北部和浙江南部的双季稻区,虫源于5—6月中下旬迁入,常年发生5~6代; 28°~32°N间的湖南、江西北部、湖北、浙江和四川东南部、江苏、安徽南部等双季或单、双混栽稻区,于6~7月上中旬迁入,常年发生4~5代; 32°~33°N江淮之间的单季稻地区,于7~8月上中旬迁入,常年发生3~4代; 而位于33°~35°N的苏北、皖北和鲁南新稻区,于7~8月迁入,常年发生2~3代;35°N以北的其他稻区,于7~8月迁入,常年发生1~2代。卵的发育起点为10.6℃,有效积温为140日度:若虫发育起点为11.4℃,有效积温为233日度。完成1世代的发育起点为11.6℃,有效积温389日度。卵历期在17℃以下,可长达17天以上,23~24℃为9天;27~30℃为7~8天。若虫在18~19℃时需25天以上,24~26℃为15~16天,28~30℃为12~13天。短翅型成虫为居留型,繁殖势能较高。长翅型成虫为迁移型。羽化后不久,雌虫卵巢Ⅰ级末至Ⅱ级初期 (卵巢内未见成熟卵粒),体内脂肪含量高,含水量低,翅负荷小,飞行能力最强。起飞升空后,随高空水平气流而迁移。春、夏季向北迁飞的季节,多在1 500~2 000米高空中飞行; 秋季向南回迁时,则多在500~1 000米的高度飞行。空气湿度高,有利于迁移飞行,常群集于云雾中。在迁移途中如遇风的复合、降雨、下沉气流等,常被迫降落地面。飞行的起始温度为18.2℃±0.8℃。夏季和早秋平均温度25℃以上时,多在日出前和日落后起飞。大量起飞的光照强度在14~100勒之间,晚秋随温度的下降,可逐渐变为白天起飞。

成虫对生长嫩绿的水稻有明显趋性,长翅成虫有明显趋光性。但雌虫在卵巢发育成熟和交配后即转入定居繁殖阶段,趋光性减弱。雄虫一生可多次交配。羽化后24小时交配能力逐渐增高,至羽化5天以后又逐渐降低。雌虫常在卵巢发育至Ⅱ级末、Ⅲ级初期交配,24~27℃温度下,常在羽化后2~3天开始交配,以后随着产出卵粒中不孕卵的比例增高,再作第二次交配,正常条件下每雌平均产卵200~700粒。短翅型雌虫的产卵前期3~4天,长翅型雌虫4~6天。在生长季节各世代的平均寿命为10~18天,个别雌虫可长达50天。田间的增殖倍数每代10~40倍,大发生年份9~10月初的一代,常为8月初的40~70倍。成虫、若虫喜阴湿环境,往往栖息在离水面10厘米以内的稻株上。迁入期的虫口密度小于0.4头/丛时,田间分布较均匀; 定居繁殖后,虫口密度增高,超过0.4头/丛时,为不均匀分布,因此在水稻生长后期,田间常出现点片“塌圈”枯死。一头3龄或4龄的若虫,每天可取食6~11毫克水稻汁液,一头雌虫每天可吸取14~31毫克。在孕穗期植株上吸食量最大。水稻分蘖和拔节期,稻株中含糖量低,水溶性蛋白质含量高,短翅型成虫的比例较高。水稻生长后期,随着植株营养状况的恶化和虫口密度上升,加速长翅成虫的产生。因此,长翅成虫的大量迁出,都发生在水稻生长后期。1~3龄是翅型分化的关键虫期,其中1龄若虫的营养状况与翅型的分化,关系尤为密切。

在抗虫品种上,褐飞虱针刺频繁,取食量很少,受害轻。但由于褐飞虱生物型的变换,常使抗飞虱品种丧失抗性。东南亚地区已知有6个生物型。

发生规律 成虫期是种群数量变动的关键虫期。在一定虫口基数下,充足的食料和适宜的气候有利于褐飞虱大量繁殖,种群数量迅速增加,造成严重危害;天敌和栽培管理技术,对抑制或促进发生有一定作用。

食料 分蘖和拔节期对繁殖数量的增加最为有利,次为孕穗期,成熟期和秧苗期不适于成虫繁殖。20世纪60年代以来,中国各稻区由于耕作制度的改变,造成水稻品种极其复杂,生育期交错衔接,为其发生提供了充裕而适宜的食料,有利其生长、发育和繁殖。国际水稻研究所育成的IR-26、28等品种及中国杂交稻汕优6号等,在褐飞虱生物型Ⅰ的地区,有明显抑制作用。

气候 在最适温度条件下,若虫成活率高,成虫寿命长,产卵量高。其生长发育适温为20~30℃,最适温度约在26℃左右,温度高于30℃或低于20℃对成虫繁殖、若虫孵化和生存都有不利。长江流域,如遇盛夏不热,晚秋温度偏高的年份,则有利于发生。在迁入的季节,如雨日频繁、雨量大有利于其降落迁入,常是大发生的重要条件,田间环境阴暗、潮湿,有利于种群数量的增长。

栽培管理技术 重施或偏施氮肥,稻苗浓绿,有利于发生。密植和长期灌深水,对种群增长十分有利。不适当地施用化学农药,常常会导致杀伤天敌,增加害虫抗药性,甚至刺激其增加繁殖数量,使种群数量迅速上升。

天敌 卵的寄生性天敌有稻虱缨小蜂、褐腰赤眼蜂、稻虱寡索赤眼蜂等;成虫、若虫期的寄生性天敌有稻虱红螯蜂、两色螯蜂、稻虱跗𧎥、稻虱索线虫。捕食性天敌黑肩绿盲蝽吸食飞虱卵粒。蜘蛛类如草间小黑蛛、食虫沟瘤蛛、拟环纹豹蛛等。隐翅虫类主要有青翅蚁形隐翅虫。步甲类如印度长颈步甲和黑尾长颈步甲。瓢虫类如稻红瓢虫、八斑和瓢虫。此外有黑宽黾蝽、青蛙等,均能捕食大量褐飞虱的若虫和成虫。

防治方法 加强预测预报(包括迁出、迁入)工作,搞好发生趋势分析。在耕作上统一规划,合理布局,减少虫源。加强肥水管理,防止水稻后期贪青徒长。田间灌水要浅水勤灌,避免长期深水淹浸,适时烤田,降低田间湿度。选育和推广抗虫丰产品种,防止或延缓褐飞虱新生物型的形成。保护天敌。在若虫孵化高峰至2、3龄若虫盛期内,可用乐胺磷、扑虱灵、速灭威、混灭威、异丙威或甲胺磷等喷雾、泼浇或喷粉;水稻后期田水落干后,可用敌敌畏毒土熏蒸。在水稻孕穗前,也可用轻柴油或废机油,在晴天中午高温时均匀滴入田水中,扫落飞虱,使之触油,窒息死亡。

褐飞虱brown planthopper

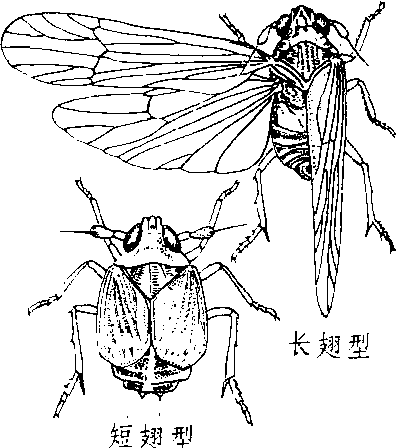

Nilaparvata lugensStål,昆虫纲,同翅目,飞虱科。 中国分布南起海南,北达吉林通化,东迄沿海,西抵四川雅安、西昌和甘肃兰州;朝鲜半岛、日本、东南亚、太平洋岛屿、澳大利亚也有分布。寄主为水稻。长翅型成虫体长3.6~4.8mm,短翅型体长2.5~3.2mm,褐色或黑褐色,具油光,后足基跗节外侧具小刺。末龄若虫体长3.2 mm,黄褐和暗褐相间,腹背第3~4节有一对三角形浅色斑,第7~9节浅色斑呈“山”字形。中国一年发生1~12代。有南北往返迁飞特性,越冬北界年视冬季气温高低波动,在21°~25°N之间。成虫有趋光性,卵产于叶鞘或叶片中脉两侧组织内,排列成条。成、若虫群栖于稻丛基部吸汁为害,常在穗期暴发,造成“冒穿”,并传播水稻草丛矮缩病和锯齿叶矮缩病,产卵伤口有利于水稻小球菌核病侵染。可采取种植抗虫品种,加强保健栽培措施,保护自然天敌,低龄若虫盛期喷洒农药等防治措施。

褐飞虱

- 同义成语-93是什么意思

- 同义成语-94是什么意思

- 同义成语-95是什么意思

- 同义成语-96是什么意思

- 同义成语-97是什么意思

- 同义成语-98是什么意思

- 同义成语-99是什么意思

- 同义成语例解是什么意思

- 同义成语词典是什么意思

- 同义手段是什么意思

- 同义替换是什么意思

- 同义村是什么意思

- 同义比较是什么意思

- 同义熟语汇析词典是什么意思

- 同义现象是什么意思

- 同义相训是什么意思

- 同义相辅是什么意思

- 同义突变是什么意思

- 同义结构是什么意思

- 同义结构群是什么意思

- 同义结构肢是什么意思

- 同义结构选择问题的讨论是什么意思

- 同义表达形式是什么意思

- 同义词是什么意思

- 同义词、反义词是什么意思

- 同义词、多义词、反义词是什么意思

- 同义词反义词1是什么意思

- 同义词反义词10是什么意思

- 同义词反义词11是什么意思

- 同义词反义词12是什么意思

- 同义词反义词13是什么意思

- 同义词反义词14是什么意思

- 同义词反义词15是什么意思

- 同义词反义词16是什么意思

- 同义词反义词17是什么意思

- 同义词反义词18是什么意思

- 同义词反义词19是什么意思

- 同义词反义词2是什么意思

- 同义词反义词20是什么意思

- 同义词反义词21是什么意思

- 同义词反义词22是什么意思

- 同义词反义词23是什么意思

- 同义词反义词24是什么意思

- 同义词反义词25是什么意思

- 同义词反义词26是什么意思

- 同义词反义词27是什么意思

- 同义词反义词28是什么意思

- 同义词反义词29是什么意思

- 同义词反义词3是什么意思

- 同义词反义词30是什么意思

- 同义词反义词4是什么意思

- 同义词反义词5是什么意思

- 同义词反义词6是什么意思

- 同义词反义词7是什么意思

- 同义词反义词8是什么意思

- 同义词反义词9是什么意思

- 同义词反义词对照词典是什么意思

- 同义词反义词词典是什么意思

- 同义词反义词词典︱凡例是什么意思

- 同义词反义词词典︱前言是什么意思