袍Páo

现行罕见姓氏。今山西之大同有分布。《山西人口姓氏大全》收载; 《姓氏词典》 引 《中国姓氏汇编》亦收,未详其源。

袍páo

長衣。嚴可均《全上古三代秦漢三國六朝文》枚乘《忘憂館柳賦》:“雋人英旄,列襟聯袍。”

袍

古代男子的一种服装,形制上不分上衣下裳,是由深衣演变成的一种长衣。《释名》:“袍,丈夫著,下至跗者也。”《礼记·玉藻》:“纩为茧,缊为袍。”孙希旦集解:“纩与缊,皆渍茧擘之,新而美者为纩,恶而旧者日缊。衣以缊著之者谓之袍。”据此,袍,上古乃专指衬有旧丝棉里子的长衣。隋唐时,男子袍衫的式样为:圆领、右衽、窄袖、领袖下摆处没有缘边;长至膝下或及足。宋代男袍,有一种称四䙆袍;分两类,即有窄袖紧身者,又有大袖广身者。朝服、祭服,也属袍制。张先《定风波令》词:“万乘靴袍曾好问,须信,文章传口齿牙清。”周密《六幺令》词:“宫袍带月,醉里应迷灞陵道。”

袍

《释名》:“袍,丈夫著,下至跗者也。有衬里叫袍,无衬里的叫衫。隋至盛唐时,男子袍衫受胡服影响,式样为:圆领、右衽、窄袖、领袖下摆处没有缘边。衣长至膝下或及足。唐代宫服的袍衫,主要以颜色来区别等级,以尊卑分为紫、绯、绿色不等。唐高祖时,定黄袍为皇帝专用,“禁臣民服”。(《唐书·舆服志》)李白《忆旧游寄谯郡元参军》诗:“手持锦袍覆我身。”王梵志《吾富有钱时》诗:“吾若脱衣服,与我叠袍袄。”

袍páo

长衣,长袍。《秦风·无衣》一章:“岂曰无衣,与子同袍。”毛《传》: “袍,茧也。”茧jiǎn,铺丝锦的衣服。马瑞辰《通释》:“《玉篇》: ‘袍,长襦也。’是包于外而长者为袍,衣于内而短者为泽,此诗用袍,正当从《玉篇》长襦之训。”

袍

读音p·ao(ˊ),为ao韵目,属ao—iao韵部。薄褒切,平,豪韵。

❶中式的长衣服。如:棉袍;皮袍。

❷[袍哥]旧时帮会组织成员。

袍

〔pao〕

袍子 〔pao·zi〕 eud ndoud;nbaol zit; paox zit.

袍《广韵》薄褒·豪;boó‖báo

本指中式长衣。汉以后用作朝服(方言泛指封建时代帝王、文武官员或神佛穿的刺绣的长袍。方言不能单说):龙~língboó

❍ 黄~ńgboó。 《说文》:“袍,襺也。 从衣,包声。”襺:《说文》:“袍衣也”。《急就篇》卷二:“袍襦表裹曲領帬。”颜师古注:“長衣曰袍,下至足跗。”《广雅·释器》“袍襡,长襦也。”王念孙疏证:“《續漢書·輿服志》云:‘或曰周公抱成王燕居,故施袍。’是袍為古人燕居之服,自漢以後,始以絳紗袍、皁紗袍為朝服矣。”

袍páo

一种中式长衣服

△ ~子。

袍阴平pāo

袍páo

袍

中式的长衣服:皮~︱棉~︱长~︱旗~︱罩~︱缊(yun)~︱龙~︱蟒~︱绨(ti)~︱道~︱~泽之谊︱~笏(hu)登场。

袍páo

一种中式长衣:袍子│夹袍儿│旗袍儿。

袍pao

袍哥 袍泽 袍罩儿 袍子 长袍儿 道袍 龙袍 蟒袍 棉袍旗袍 罩袍 袍笏(hu)登场 袍泽之谊 黄袍加身

袍páo

袍服,此指黄袍:又有金销提炉焚着御香,然后一把曲柄七凤黄金伞过来,便是冠~带履。(十七一十八·381)

袍

今時䙱也。 《論語·子罕》: “子曰:衣敝緼袍,與衣狐貉者立,而不恥者,其由也與!”鄭玄注: “袍, 今時䙱也。” (敦煌殘卷唐寫本《論語》 鄭注)

有表有裏中鋪絲綿或綿絮的長衣。交領,直裾。先秦已有,穿用時袍外加罩衣,後改爲圓領大袖,亦可作外衣。南北朝以後,北方少數民族窄袖緊身之袍式傳入漢族。後來中無棉絮的夾層長衣亦可稱袍。《詩·秦風·無衣》:“豈曰無衣,與子同袍。”《禮記·玉藻》:“纊爲繭,緼爲袍。”鄭玄注:“繭,袍,衣有著之異名也。纊,謂今之新綿也;緼,謂今纊及舊絮也。”《後漢書·輿服志下》:“袍者,或曰周公抱成王宴居,故施袍。”

袍páo

❶ 长衣。《明史·海瑞传》:“布~脱粟。”宋濂《送东阳马生序》:“余则缊~敝衣处其间,略无慕艳意。”

❷ 戎衣,战袍。《木兰诗》:“脱我战时袍,著我旧时裳。”

袍*pao

C5DB

外衣,长衫:~子/皮~/长~马褂。

朝服

袍 具服

贵官的朝服:紫服

帝王的朝服:龙衣 龙章 龙鳞 龙裷 龙卷 龙衮 龙袍 黄袍(柘黄袍;~加身) 皇袍 柘袍 衮冕 卷冕 大采 衮龙(衮龙袍)

用黑帛做的朝服:缁衣

绣有仙鹤图样的朝服:鹤纹 鹤补朝服

(古代君臣朝会时所穿的礼服:朝服)

军衣

袍(战袍) 军装 军服 戎衣 戎服 戎装 袴靴

战袍、袴靴。军戎之服:袍袴

战袍和铠甲:袍甲 袍钾 袍铠

战袍和兵器:袍仗 袍杖

武将戎服:靴帕 鞾帕

贝胄戎装:贝装

古时箭士穿的衣:箭衣

出征将士之衣:征衣 楚练

寄给远方征人的衣:万里衣

(军人的衣:军衣)

袍子

袍(袍服;袍襕;衣袍;旗~;棉~;皮~,敞~)

袍服和外褂:袍褂

男子穿的中式长衣:长袍

旧时男子所穿的长袍马褂:袍褂

古代妇女的上等长袍:袿(袿衣;袿袍;袿裳;袿襡)

道士穿的袍:道袍 云袍 衲衣

缀上领圈的道袍:裰领道袍

民族双襟长袍:袷袢

白袍:鹄袍

白色绸袍:霜袍

宽袖的长袍:海青

全用新丝绵所铺的袍:襺

衬里的袍:襦袍

用皮做的袍:皮袍 韦袍

用碎布料缝缀的袍:衲袍

以乱麻为絮的袍:缊袍

(中式的长衣服:袍子)

袍páo

❶有夹层中间纳绵絮的长外衣。长度通常在膝盖以下。战国以后较为常见,男女均可穿着。最初多被用作内衣,着时在外另加罩衣。到了汉代单长衣和有夹层的长衣均称为袍,可单独穿着,无需另加罩衣。上至王公贵臣,下至平民百姓均有穿着,演化为朝服、礼服,材质各异。其后沿用至今。自唐初起,黄袍便成为皇帝专用服饰。其他官吏亦以袍上的颜色区别等级。如宋代规定:三品以上袍色用紫,五品以上用朱,七品以上用绿,九品以上用青。明代官吏公服采用袍制,所用颜色亦有规定:一至四品袍色用绯,五至七品用青,八至九品用绿。《说解字文·衣部》:“袍,襺也。”清段玉裁注:“袍襺有别。析言之。浑言不别也。”汉刘熙《释名·释衣服》:“袍,丈夫著,下至跗者也。袍,苞也,苞内衣也。妇人以綘作衣裳,上下连,四起施缘,亦曰袍,义亦然也。”《诗经·秦风·与子同袍》:“与子同袍。”汉毛亨传:“袍,襺也。”唐孔颖达疏:“杂用旧絮名为袍。”《论语·子罕》:“衣敝缊袍,与衣狐貉者立而不耻者,其由也与?”《礼记·玉藻》:“纩为襺,缊为袍。”汉郑玄注:“衣有着之异名也。”元陈澔集说:“纩,新绵也;缊,旧絮也。衣之有著者,用新绵则谓之茧,用旧絮则谓之袍。”汉史游《急就篇》:“袍襦表里曲领裙。”唐颜师古注:“长衣曰袍,下至足跗,短衣百襦,自膝以上。”《太平御览》卷六九三:“上元夫人降武帝,服赤霜之袍,云彩乱色,非锦非绣,不可得名。”《后汉书·舆服志下》:“袍者,或曰周公抱成王宴居,故施袍。《礼记》:‘孔子衣逢掖之衣。’缝掖其袖,合而缝大之,近今袍者也。今下至贱更小史,皆通制袍。单衣,皂缘、领、袖、中衣为朝服云。”又:“公主、贵人、妃以上,嫁娶得服锦绮罗縠缯,采十二色,重缘袍。特进、列侯以上锦缯,采十二色。六百石以上重练,采九色,禁丹紫绀。三百石以上五色采,青绛黄红绿。二百石以上四采,青黄红绿。贾人,缃缥而已。”《旧唐书·舆服志》:“隋代帝王贵臣,多服黄文绫袍,乌纱帽,九环带,乌皮六合靴。百官常服,同于匹庶,皆著黄袍,出入殿省。天子朝服亦如之,惟带加十三环以为差异,盖取于便事。”《明史·舆服志三》:“文武官公服……盘领右衽袍,用纻丝或纱罗绢,袖宽三尺。一品至四品,绯袍;五品至七品,青袍;八品九品,绿袍;未入流杂职官,袍、笏、带与八品以下同。”

❷外衣。《正字通·衣部》:“袍者,表衣之通称。”清段玉裁《说文解字注·衣部》:“古者袍必有表。后代为外衣之称。”

袍

一种长衣。我国最古老的服装款式之一。至今仍广泛流行于蒙、藏、达斡尔、赫哲、鄂伦春、鄂温克、裕固、土、维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、锡伯、羌等许多民族之中。其基本特点是宽松肥大,穿脱方便,骑乘自如而又具有良好的遮风防寒性能,穿时为衣,休息时还可以当被盖,系上腰带后既可保持腰肋的垂直稳定,胸前还可以装些随身所用的东西。各民族袍服的大体形式是一样的,但具体的形制,如面料、长短、肥瘦、衣领、大襟、开衩、袖子、腰带、装饰等还有一定的差别和特点。

袍

长衣。《诗·秦风·无衣》: “岂曰无衣? 与子同袍。”此指周代战袍。汉刘熙《释名·释藏服》: “袍,丈夫著,下至跗者也。袍,包也,包内衣也。妇人以绛作衣裳,上下连,四起施缘,亦曰袍,义亦然也。” 《急就篇》颜师古注:“长衣曰袍,下至足跗”。《尔雅·释言》: “袍,襺也。 ” 《说文》: “祢, 袍衣也”, 二者为一种衣服,又《礼记·玉藻》:“缊为袍”。《说文》:“以缊曰袍”。缊为新绵及旧絮,则言袍中装有新绵及旧絮。颜师古注《汉书·蒯通传》,释缊为“乱麻”,故又有人以装乱麻者为袍。《北史·吐谷浑传》载,夸吕妻“披锦大袍”。《隋书·波斯传》:其王“衣锦袍,加璎珞于其上”。今新疆民丰县出土有东汉万事如意锦袍。此种袍不是一般百姓穿的。袍也有质料、款式、颜色等差异。

169 袍

亦叫“长袍”,古代男子服装。多以丝、麻为料,后来亦有布料。袍长与人身相等,宽袖,袒领呈鸡心式,亦有圆领者。

袍

一种形制上下不分衣裳的服饰。上古特指装填旧丝棉的长衣,为御寒之物。《礼记·玉藻》:“纩为茧,緼为袍”,据孙希旦集解,緼为丝棉当中 “恶而旧者”,“衣以緼著之者谓之袍”。緼袍一般为贫者所穿。袍的形制,各个时期都有肥瘦、长短、宽窄的变化,又有因纹饰不同而称呼各异,如黄袍、铭袍、紫袍、襕袍、蟒袍、龙袍、行袍、旗袍等。秦汉以后,精制的长衣也称袍,故袍又可作朝服,但颜色有严格的界定,如秦代定三品官穿绿袍,百姓穿白袍,汉则定袍服色红为上服,青绿较次,吏卒衣黑,平民衣白,罪犯衣赭。唐以降、黄袍为皇帝专用,臣民不得僭服。

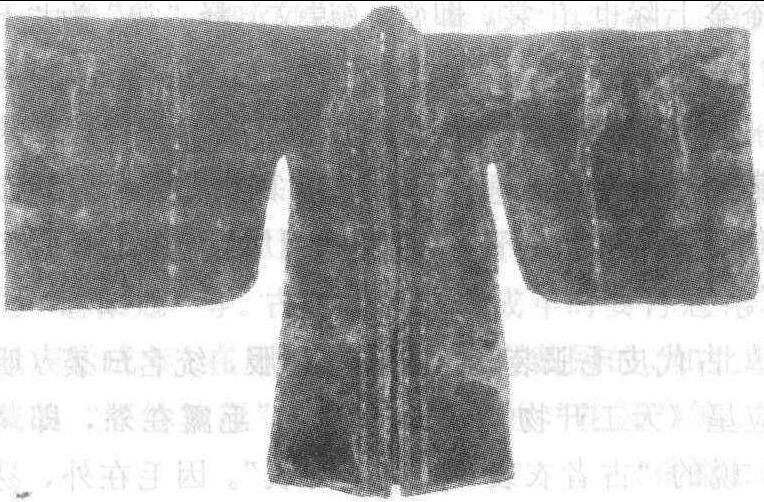

南宋褐黄色罗镶印金彩绘花边广袖女袍

袍páo

中式长衣服。如:长袍,皮袍,旗袍,龙袍。

袍

即一种有里有面的夹服,也叫複袍,属于长袍服。其源于先秦的深衣,是秦汉时士民普遍穿用的便服。一般多用白缚(即素纱)为里,以使之张显。在袍的里与面之间,每每填装绵絮,即成所谓的丝绵袍,据之梦秦简记载,缝制一件丝绵袍,一般需要衣料50尺(约合13.83米),用帛作里,装绵絮5斤(约合1.29千克),再用缪缯5尺(约合1.38米)做镶边。

袍páo

(中式的长衣服) robe; gown: 长 ~ long gown; robe; 棉 ~ cotton-padded robe

◆袍哥 (a member of) a reactionary gang in southwest China before liberation; 袍笏登场 dress up and go on the stage; a high official in former days, report ̄ing at his new post taking a position of power; act a part on the stage; go up to the palace, yamen, headquarters with staff office and in official garb; said of a puppet upon his take-over; 袍泽 [书] fellow officers; 袍罩儿 long gown worn over a robe; 袍子 robe; gown

袍páo

❶

❷ 宽

❹ 方巾长

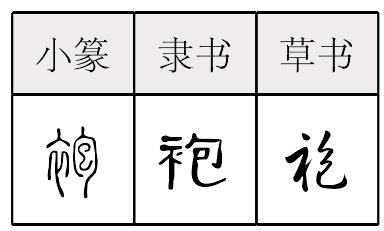

袍.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆páo

篆páo

[衤(衣,意符)+包(聲符)→袍(《説文》:“袍,襺(jiǎn絲綿衣)也。從衣包聲。《論語》曰:“衣弊縕袍。”袍,中式長衣:袍子。)]

《詩經·秦風·無衣》:“豈曰無衣?與子同袍。”(誰説你無衣?我和你同穿一長袍。)

袍páo

(10画)![]()

![]()

【提示】衤,末两笔是一撇、一点,不要错写成礻。包,下面是巳,不要错写成己或已。

*袍páo

10画 衣部 中式的长衣服: 皮~|长~|旗~。

袍( )

)

張家山漢簡·遣策12,西漢

茈(紫)袍一。

張家山漢簡·二年律令418,西漢

諸内作縣官及徒隸,大男,冬稟布袍表裏七丈、絡絮四斤,絝(袴)二丈、絮二斤。

漢印文字徵

袍休得。

漢印文字徵

袍休尋。

元仙墓誌,北魏

□駘□步,不願如龍之飾; 凍練爲袍,無羨若月之華。

玄秘塔碑,唐

賜紫方袍。

《説文》: “袍,襺也。从衣包聲。《論語》 曰: ‘衣弊緼袍。’”

形聲字。指一種有夾層並在夾層中絮有絲綿的長衣。《説文》云: “襺,袍衣也。以絮曰襺。”絮即指絲綿。《爾雅·釋言》: “袍,襺也。”邢昺疏: “襺是袍之别名,謂新綿著袍者也。”

楚簡假“褓”爲“袍”。《上海博物館藏戰國楚竹書四·昭王毁室—昭王與龔之𦞠》簡7: “王訋(召)而余(予)之衽(領)褓(袍)。”按, “褓(袍)”字從陳劍《上博竹書<昭王與龔之脽>和<柬大王泊旱>讀後記》 (簡帛研究網,2005年2月15日)讀。

袍páo

古代形声字。从衣,包声。声母不送气变送气如包炮泡跑咆、巴爬、白怕拍、卑牌脾啤例。本指有夹层,中有棉絮的长衣。后来单层、没棉絮或有或无其他的材料的长衣都叫袍(袍子、袍儿)。如:棉袍|皮(毛皮的)袍。

袍★常◎常

páo形声,从衣,包声,本义为中间夹有棉絮的长外衣,引申为长衣服。

袍.jpg) 篆

篆.jpg) 隶páo

隶páo

【析形】形声字。古文字形从衣,包声;包兼表包裹之意。

【释义】《说文》:“襺也。”本义是有夹层、中间着絮丝绵的长衣。现在引申泛指长衣,如旗袍、袍子等。隋唐时期,袍服盛行。其中交领大袖直裰式袍服传入日本,促进了和服的发展。[龙袍]皇帝专用的袍,又称龙衮,因袍上绣龙纹而得名,其特点是盘领、右衽、黄色。

【shape analysis】It is the pictophonetic character. In ancient character the part衣(yī,clothes)is as an ideogram and 包(bāo) as a phonetic sign, 包also shows the meaning.

【original meaning】 A kind of long coats with interlayer and tift.

- 陆寰是什么意思

- 陆寿卿是什么意思

- 陆寿名是什么意思

- 陆寿国是什么意思

- 陆小凤是什么意思

- 陆小姑是什么意思

- 陆小娅是什么意思

- 陆小曼是什么意思

- 陆小波是什么意思

- 陆小芬是什么意思

- 陆少侠是什么意思

- 陆少南是什么意思

- 陆少平是什么意思

- 陆少泉是什么意思

- 陆少玄是什么意思

- 陆尔奎是什么意思

- 陆尹是什么意思

- 陆尹甫是什么意思

- 陆居是什么意思

- 陆居仁是什么意思

- 陆居仁草书鲜于枢行书诗赞跋是什么意思

- 陆居仁行草书苕之水诗是什么意思

- 陆居仁鲜于枢诗卷跋是什么意思

- 陆履雯是什么意思

- 陆山是什么意思

- 陆山人画水是什么意思

- 陆山才是什么意思

- 陆岫芬是什么意思

- 陆岬是什么意思

- 陆岳是什么意思

- 陆峤南是什么意思

- 陆崇仁是什么意思

- 陆嵩是什么意思

- 陆嵩《望雨(四首其一)》是什么意思

- 陆嶽是什么意思

- 陆川体是什么意思

- 陆川县旅游局是什么意思

- 陆川县(温泉镇)是什么意思

- 陆川温泉是什么意思

- 陆川铜鼓是什么意思

- 陆州是什么意思

- 陆州歌是什么意思

- 陆州獠是什么意思

- 陆巧生是什么意思

- 陆布沁是什么意思

- 陆师是什么意思

- 陆师道是什么意思

- 陆师道溪山图轴是什么意思

- 陆希声是什么意思

- 陆希希是什么意思

- 陆希武田是什么意思

- 陆希言是什么意思

- 陆希道是什么意思

- 陆干卿是什么意思

- 陆干甫是什么意思

- 陆平是什么意思

- 陆平原是什么意思

- 陆平原年谱是什么意思

- 陆平原集是什么意思

- 陆幼刚是什么意思