行香子

词牌名。双调六十四字或六十六字,上下阕各五平韵。

行香子

秦竹村 散套

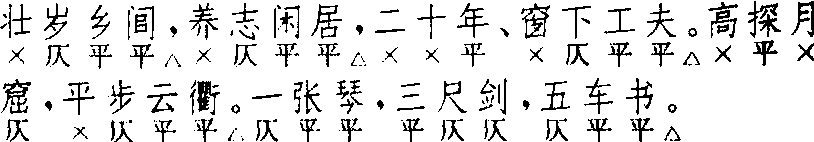

全曲八句:4△,4△,7△。4,4△。3,3,3△。作法全同宋词。宋词第六句前可多用一字领句,元曲用者较少。宋词第四句不叶韵,元曲叶韵者亦仅秦作一例。散套首牌。有幺篇同前篇,用者仅曾瑞一例。

行香子

中国古代笑话。云间淡酒行香子词:“浙右华亭,物价廉平,一道会个三斤。打开瓶后,滑辣光馨。教君霎时饮,霎时醉,霎时醒。听得渊明,说与刘伶:‘这一瓶足足三斤,君如不信,把秤来秤,有一斤水,一斤酒,一斤瓶。’”参见392页“词曲”条。

行香子

又名《爇心香》。见宋苏轼《东坡乐府》。《词律》卷九,《词谱》卷一四列之。双调,六十六字,上、下片各八句四平韵或五平韵。《词谱》谓,此调体格差异主要在起句及换头句押韵或不押韵。秦观“树绕村庄”一首,两句皆押韵;晁补之“前岁栽桃”一首,两句皆不押韵;苏轼“携手江村”一首,起句押韵,换头句不押韵;韩玉“一剪梅花”一首,起句不押韵,换头句押韵。

行香子

止酒(五首其五)

扰扰阎浮,清浊同流。费精神、补喜填忧。岁云暮矣,卿可归休。有板支颐,书遮眼,被蒙头。

蝼蚁王侯,华屋山丘。待他时、老去优游。筑间茅屋,买个黄牛。种芋成区,瓜作圃,稻盈畴。

这首词题名《止酒》而绝不言酒,寄慨抒怀仍不离陶渊明《止酒》诗之旨。温汝能《陶诗汇评》云:“止之为义甚大,人能随遇而安,所得即止。渊明能饮能止,非役于物。”张翥这首词,亦表现了“随遇而安,所得即止”的人生态度,所不同的是,这首词更侧重于对设想中归休优游之乐的描写。

“扰扰阎浮”即“阎浮扰扰”,阎浮,阎浮提的省称,佛教谓中华及东方诸国为阎浮提洲。此谓天下之大,一片纷乱。举世幽昧,其突出的标志就是“清浊同流”,清浊之喻涵盖是非不辨、良莠不分、忠奸倒置、贤佞杂陈诸意,这是“我”费尽精神而只能“补喜填忧”的客观原因,更是归休意向的主要根源。“岁云”句,既言季节,又言人寿,时光易逝,功业无成,亦难免“老冉冉其将至”的感慨。以上从三方面揭示了作者认为“可归休”的缘由:世道昏暗;自己费尽心机却无济于事;时光飞逝,“霎时间、鬓变星星”(宋褧《行香子·京山道中》)。而一旦归休,则有无穷的乐趣:手板可支颐,书可遮眼,被可蒙头。这就是远离尘嚣、自在逍遥的生活!独坐支颐,静心养气,亦即陶潜“眄庭柯以怡颜,倚南窗以寄傲”之境界。以书遮眼,则云“紧闭乾坤目”,而“时还读我书”。以被蒙头婉言其“睡”,在这里也有特殊的意义,在元代文学中,渊明之醉,陈抟之睡,都是隐逸放浪的代表性行为,所以陈抟被称为“睡神仙”,钱霖《清江引》则将嗜酒与贪睡连在一起:“高歌一壶新酿酒,睡足蜂衙后。”

过片“蝼蚁”二句,上承“扰扰”,但又进了一层。争王封侯,想来不过是蝼蚁争穴;生存华屋,转眼即死葬山丘。接着写自己设想中“老去优游”的种种安排:筑屋、买牛、种芋、种瓜、种稻。这些简单平常的农村琐事,却是元代文学抒写隐逸生活不可或缺的类型化“指标”,如“赋归来竹篱茅舍”,“觑不的闹穰穰蚁阵蜂衙,卖了青骢马,换耕牛度岁华”,“种几亩邵平瓜”。若说“芋成区”、“稻盈畴”只是泛指田居生活的话,那么,“瓜作圃”则专用邵平事。邵平者,故东陵侯,秦破,为布衣,“楚汉争秦鼎,将军便去做园丁”,种瓜于长安城东。赵孟頫《溪上》诗云“令人苦忆东陵子,拟向田园学种瓜”。元代诗、词、散曲每每见诸吟咏,颇为可观。结句与上片结尾遥相呼应,反映出文人隐逸生活的“两大部类”,一为自得其乐,优游逍遥;一为躬耕田园,自食其力,而后者比前者更为实在、具体,显示出思想演进的痕迹。陶潜就是从自我逍遥走向生活实际的,虽然元代作者未必都走这“两大部类”,但这首词本身体现了这种层次与联系。

这首词的结构简单而清晰,近乎复沓,实乃层递。每阕凡三层:客观原因、主观决策、描摹乐趣。首尾照应,对比鲜明,足证决策“归休”、“优游”之正确。而上下阕之间,不仅整体发展,而且各层之间又互相勾连,客观原因由一般感慨到深刻认识,主观决策则由“可归休”发展为“待他时、老去优游”,田园乐趣又由想象中的潇洒走向琐细。一片之间,主客交叉,自成因果;上下片之间,又明连暗转,意脉渐深。小小格局,烂熟题材,却有“照花前后镜,花面交相映”之妙。

行香子

这是首女子怀春的词。上片述人,下片抒情,情与人相融,而思人怀春是其主旨。它描写的虽是永恒而古老的主题,但由于词人妙笔生花,匠心独运,仍给人以新意与美感。

首先,映入读者眼帘的,是一位淡妆素裹、能歌善舞的年轻女子。“舞雪歌云”一词,既描述了急速舞旋中的女子不是素妆、胜似素妆的衣着,同时暗用韩娥至齐卖唱,歌声绕梁三日不绝的典故,描述了女子那甜脆的歌喉。接着镜头摆近,她那薄如蝉翼的浅色裙子,似蓝溪中的水一样清澈、透明,有如洛神出水,胜似天女下凡。四句与词人的 《醉垂鞭》 “朱粉不涂匀,闲花淡淡春”有异曲同工之妙。

“酒香”二句,镜头摇得更近,进一步勾描了女子的脸色,如醉酒一般,白里透红,且又郁香扑鼻。她笑容可掬,如春天一般惹人喜爱,令人惬意。“春”在唐宋诗词中常借喻女子的美色,但张先用 “粉色生春”一语,却不落前人窠臼,另见新意。

以上五句,调动了众多的手段来描绘姑娘的美。有动人的舞姿,有悦耳的歌声,也有不事修饰、显露自然美的衣着外貌,还有姑娘散发的那扑鼻的芬香。真可谓有色有声,有动也有静。但这些还是姑娘的外表之美。“更巧谈话”三句,由外及内,将姑娘的气质进一步加以揭示: 她善于辞令,性格温柔,神采飞扬。这些确不是一般美貌女子都可能具备的。“巧”、“美”、“好”三个形容词的运用,揭示了女子的内在之美。

下片急转直下。过片以 “江空无畔”转意。“畔”谐 “伴”,如此惹人怜爱的女子,身旁竟然 “无畔”,自然要使读者疑窦丛生,不禁要问,姑娘独自一人要前往何处,又准备去干什么? “凌波何处”一句,既是他人的设问,也可算是姑娘的回答: 她自己也不清楚从何处来,又准备到哪儿去,只是想让自己漫无目的地徘徊,徘徊……给人以神秘、迷茫之感。

姑娘 “凌波”——轻盈地不由自主地来到一个幽静的所在: 月色,小桥,流水,垂柳,朱门,构成了色彩鲜艳的图画。年轻的女子在那儿徘徊、独步,若有所待,似乎又无所期待; 若有所思,似乎又无有所思。词人在这儿为读者展现的情景颇具诗情画意。

星移斗换,远处传来了几声时断时续、忽高忽低的钟声,听到了若有若无、若近若远的鼓角,一个姑娘翘首以待的黄昏,终因她意中人爽约而白白流逝,在她徘徊的脚步声中悄然离去,等待姑娘的,只有不尽而难眠的长夜。姑娘送去的岂止只是黄昏,也送走了自己的豆蔻年华以及秘藏在自己心中的柔情爱意。一个“奈”字,揭示了姑娘心中无可奈何的心态。“心中事,眼中泪,意中人”三句,一气呵成,三个“中”连续出现,不仅没有重复之感,反而有音节之美,恰到好处地表达了姑娘心中对她意中人的爱及其对他违约不来、弃旧图新的苦痛。

上片写喜,下片写悲。通过“这一个”爱情故事自喜到悲大幅度的转换,词人有意无意之间点出了“青柳朱门”,自觉不自觉地告诉读者朱门里没有爱情,豪族中难存真意这样令人深思反省的哲理。

张先是位承前启后的词人,上承晏、欧之风,下启周、秦之局,历来以“韵高”饮誉北宋词坛。这首词虽不能说是张先的代表之作,但其词风,亦反映了张词的这一基本特色。在写作上,这首词采用了类似今天电影技巧的方法,镜头先远远地瞄准了姑娘,然后由远景而近景,由近景而特写,最后是定格,揭示姑娘的内在之美。下片,又如明察秋毫的透视机,通过对姑娘一连串动作的描述,将姑娘的内心世界揭示在读者面前,从而给读者以美的享受,情的感染。

行香子

邂逅交亲,语款情真。且相从、莫浪辛勤。西山归隐,不用移文。看菊成丛,松结子,竹生孙。

这首词大约是赵元去官以后所作。

据《定襄县志》载:赵元“以经童征巩西簿,博通书史”,“一时名公”,“虚左相待”。参加童子科考试的年龄大都为十岁至十二、三岁。这样一个以早露的才华赢得人们赞赏的少年,定会有自己的抱负和理想。可是他生活在金王朝急遽走向衰亡的时代:统治阶级内部连续地相互残杀,政治败坏、混乱,社会经济惨遭破坏,人民普遍陷于贫困。在这个充满悲剧,也充满丑恶的时代,愈是高尚,愈不会有好的命运。赵元被“征巩西簿”,做一名下级官吏,后丢官回家,家境贫困,生活艰难。词的开头两句:“潦倒无闻,坐惯家贫。”正是他当时的生活写照。“坐惯”意为闲坐惯了。不平之气,喷薄而出。一个有学问、有才华、有理想而又聪慧过人的人,过去的种种幻想终成泡影,今天竟然无所事事,生活上又陷于贫困,他胸中郁结着愤懑,一遇机由,便脱口而出,一吐为快。“眼昏花,心口犹存。”是说自己视力衰退,但还能说,能思索,意为能分辨是非。“人皆笑我”的“人”,指庸俗的势利小人。“笑”是讥笑,无非讥笑词人做官没向上爬,讥笑他的贫困。对此,作者的回答是:“我尽教人。”尽教,宋元时俗语,任令之意。是说任他们笑吧,我决不因小人之讥笑而改变初衷。这态度在下三句里说得更为具体:“拚醉吟风,闲钓月,困眠云。”这几句意为:我甘愿以诗酒相伴,追求闲适之乐,亦即绝意仕进,过自由自在的退隐生活,表明自己志行高洁。

下片的“邂逅交亲,语款情真”,与上片写闲适之乐意绪相连。不期而遇曰“邂逅”。这两句是说同偶然碰上的乡亲谈得融洽、诚恳,情意真切,这与上片中的势利小人是鲜明的对照。他在普通人那里得到理解、同情和信任。词人被这种淳朴美好的感情深深打动,心灵上得到莫大的慰藉。他表示:“且相从、莫浪辛勤。”即以纯真的感情同他们交往,不辜负乡亲们的一片苦心。他要“西山归隐,不用移文”。移文,是一种文体。历来有一种利禄之徒,以隐求仕,走终南捷径。而作者是真心归隐,所以说,去西山归隐,不用写移文大事张扬、宣传。因为这是内心的真诚向往,不想以此沽名钓誉。歇拍处,以“看”字领起,描绘了充满生机的大自然:“看菊成丛,松结子,竹生孙。”菊、松、竹,傲霜凌雪,繁衍壮大。这与无名利之心、无荣辱之辨而又傲岸不羁、超凡绝俗的真隐士,在气质上何其相似!词人从中得到启示和慰藉。这样的收煞,洒脱、豁达,读者也为之精神一振。

隐逸,历来是有抱负的文人不得已的一种人生选择。词人赵元的一颗心,在现实中被撞击得伤痕累累,而在普通人那里得到友谊和理解;在生机勃勃的大自然中得到启示和力量。我们在看到他苦闷和不平、避世和傲世的同时,也看到他对人世的热爱和对未来的信心。

行香子

细数闲来,几处村醪。醉模糊、信手挥毫。等闲陶写,问甚风骚。乐因循,能潦倒,也消摇。

这是一首表现挂冠归居闲散自适生活情趣的好词,历来为词论家所推崇。许古是金代中后期著名的谏官,后辞官归居,隐于伊阳。这首词是他从官场返归山林时所作。

古人说:“诗本性情。若系真诗,则一读其诗,而其人性情,入眼便见。”(明江盈科《雪涛诗评》)这首词正是如此,它首先展现在我们眼前的是一位潇洒闲适、任真自然、不拘形迹的词人自我形象。你看,秋天来到了古老的鸣皋山(在河南嵩县东北,传说古有鹤鸣于此),这位刚从繁冗的官场生活中解组而投入大自然怀抱的词人,其心情是愉悦的。“初脱尘劳”已流露出对官场的厌倦和离开之后如释重负的感受;而凭窗倚栏,细观峰峦,由朝至暮,看尽明暗变化,不仅表达了他对大自然的喜爱,同时也可使我们想见其凝神专注之态和闲适自得的雅致。“看尽昏朝”,宛如李白“相看两不厌,只有敬亭山”的境界,这里不仅是写山,更是衬人。正因为他观察得入微,故能有“夜山低,晴山近,晓山高”的感觉。这三句是前面“看”的注脚。夜黑山影模糊,故有低感;晴天山色明朗,所以觉得如在目前;清晨霞映云绕,因此给人高感。清代况周颐认为这三句“尤传山之神,非入山甚深、知山之真者,未易道得”。其实还可补充一点,这三句不仅写出了山,也写出了观山的人。词人那种悠然心会、神与物游的情趣,不也是在“看”中隐约可见么?下片词人的自我形象表现得更直接、更突出。他得闲即出,遇村辄饮。“醉模糊”逼真地描绘出酩酊醉态,而且这三字是下阕的关目,以下便由此生发。因为醉,忘怀了一切羁绊,更显出任真自适的个性。“信手挥毫”三句,表现了他毫无拘束,纵横骋才的创作特征,他挥毫只是为了抒发性灵,哪管什么风骚之旨。最后三句既是其优游生活的简要概括,也是他思想志趣、情感性格的集中反映。“乐因循”,说明他纯任自然;“能潦倒”,表现他自甘淡泊;“也消摇(同逍遥)”,传达出他对闲适自在生活自得其乐的态度。“乐”、“能”、“也”充分地展示了他的情操。据《金史·许古传》载:“古性嗜酒,老而未衰,每乘舟出村落间,留饮或十数日不归。……平生好为诗及书。”可见此词确是他个性的真实写照。至于他为什么会表现出这样一种超然物外的思想情绪,这实在和他身处日益衰落的金末季世及其仕途多舛有关。

其次,就艺术特色看,信手挥洒,凝练自然,是这首词较突出的特点。无论写景抒情,均是“信手挥毫”,表现得流利畅达、无拘无碍。全词从入山、观山和诗酒生活逐层写来,都如清泉自然涌出,似不经意而出,一切都十分明朗真率。然而这信手挥毫又决非不加提炼、失于浅俗。相反,作者在用语上颇注意凝练。如“爽气飘萧”四字,就概括出秋日山中的总印象和观感;“夜山低”三句则更是异常准确精炼地描绘出不同时刻、不同条件下的山的特色;而下阕的“乐”、“能”、“也”三字也用得恰切精妙。看来作者在看似不经意中颇多锤炼。这种雕饰而归于自然的艺术境界,说明许古确有很高的艺术修养。

读这首词,使人感到许古很象陶潜一流人物,此词也如同一篇《归去来辞》。那种辞官归居的喜悦,陶醉于自然的佳趣,优游闲适的生活,诗酒遣兴的雅致,及其一片天籁、清新自然的文风,与陶潜均有相似之处。

行香子

- 原文

- 拼音

- 繁体

- 《行香子》.[唐].白居易.文殊菩萨,出化清凉,神通力以现他方。真座金毛师子,微放珠光。众生仰持宝盖,绝名香。我今发愿,虔诚归命,不求富贵,不恋荣华。愿当来世,生净土,法王家。愿当来世,生净土,法王家。

- 《 xínɡ xiānɡ zǐ 》《 行 香 子 》.[ tánɡ ]. bái jū yì..[ 唐 ]. 白 居 易.wén shū pú sà , chū huà qīnɡ liánɡ , shén tōnɡ lì yǐ xiàn tā fānɡ 。文 殊 菩 萨 , 出 化 清 凉 , 神 通 力 以 现 他 方 。zhēn zuò jīn máo shī zǐ , wēi fànɡ zhū ɡuānɡ 。真 座 金 毛 师 子 , 微 放 珠 光 。zhònɡ shēnɡ yǎnɡ chí bǎo ɡài , jué mínɡ xiānɡ 。众 生 仰 持 宝 盖 , 绝 名 香 。wǒ jīn fā yuàn , qián chénɡ ɡuī mìnɡ , bù qiú fù ɡuì , bú liàn rónɡ huá 。我 今 发 愿 , 虔 诚 归 命 , 不 求 富 贵 , 不 恋 荣 华 。yuàn dānɡ lái shì , shēnɡ jìnɡ tǔ , fǎ wánɡ jiā 。愿 当 来 世 , 生 净 土 , 法 王 家 。yuàn dānɡ lái shì , shēnɡ jìnɡ tǔ , fǎ wánɡ jiā 。愿 当 来 世 , 生 净 土 , 法 王 家 。

- 《行香子》.[唐].白居易.文殊菩薩,出化清涼,神通力以現他方。真座金毛師子,微放珠光。眾生仰持寶蓋,絕名香。我今發愿,虔誠歸命,不求富貴,不戀榮華。愿當來世,生凈土,法王家。愿當來世,生凈土,法王家。

- 译文

- 注释

- 诗评

- 赏析一

- 赏析二

- 赏析三

行香子

词苑群仙,场屋诸贤,看文章、大笔如椽。闲人书册,且枕头眠。有洗心经,传灯录,坐忘篇。

这首词是赵元《行香子》三首中的第一首。

上片起句“镜里流年,绿变华颠”,写对镜而叹年华易逝,当年乌亮的头发今已花白了。这种写法,原是司空见惯的,但作者并没有循着“韶光易逝,人世短暂”这样的思绪写下去。“谢西山、青眼依然”一句虽有几分曲折,却是一下子把自己的生活观推现出来。这里的“西山”指的是家乡的山;“青眼依然”,晋阮籍好作青白眼,眼睛正视、眼珠在正中为青眼,表示对人的尊重和喜爱。杜甫《短歌行》中有“仲宣楼头春色深,青眼高歌望吾子”句。作者此句意谓感谢家乡的山林,不以我曾为官而加以鄙视,依然青眼相看。至此,作者已较为明确地道出了自己的处世态度。身不由己地去做官,想的却是闲居,而到了“绿变华颠”之时,却还自信“西山青眼依然”。这里成功地运用了人格化的描写,一个庄重的“谢”字,将自己与“西山”的距离一下子拉近,仿佛见到知己一般,物与我融为一体。“人生安用、利锁名缠”,这一句是在诉说自己欲归西山的原因。人生在世,为名利所束缚不得自由,这是智者贤士最为痛苦的,追名逐利,实则就是给自己戴上枷锁。这种名利之累,虽则是世风影响,但却常常表现为个人的主动追求。作者眼中的名利场是个什么样的所在呢?九个字——“燕营巢,蜂课蜜,蚁争膻”。象燕子那样不停地衔泥草在人家的屋檐下筑自己的小巢,象蜜蜂那样服苦役般地奔忙着采蜜酿蜜,象蚂蚁那样成群结队地去争夺腥膻之物!名利,在那样的社会中原是荣耀的一切,而在作者眼中,全无一点高雅,全无一点斯文,有心于名利,就必须参加到你抢我夺的奔命中去,不要一些廉耻!这种对名利场的描写,既表现了作者对这类现象的认识与批判,也从另一个侧面写出了世风的腐败。元马致远《双调夜行船·秋思》中有“争名利、何年是彻,密匝匝蚁排兵,乱纷纷蜂酿蜜,闹攘攘蝇争血”句,从内容到形式均与本词此三句相类,似从这里受到过启发。

下片“词苑群仙,场屋诸贤,看文章、大笔如椽”,谓文坛上、考场上的诸君,都是才高八斗学富五车之士,大笔如椽的文章好手。不同于上片末三句,这里采用的是明扬暗抑的讽刺手法。写这三句是为了与下面的“闲人”作对比。这位“闲人”不争不抢,无丝竹之乱耳,无案牍之劳形,他干些什么呢?他手中的书,醒时可看,卧时可枕。然则这种读书形式却未必可以反映其内心所思,欲知他的心思何在,不妨看看他读些什么书——“洗心经,传灯录,坐忘篇。”洗心经,《易·系辞上》:“六爻之义易以贡,圣人以此洗心,退藏于密。”这里的“洗心”指的是涤荡心中的杂念。《易》为《十三经》之一,故此处说成是“洗心经”。传灯录,即《景德传灯录》之简称,宋代和尚道原撰,专记佛教禅宗各家语录。坐忘篇,“坐忘”是道家所追求的物我两忘、淡泊无思虑的精神境界(《庄子·大宗师》:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。”)。作者自称闲人,儒、释、道三教的书都读,但侧重于从中吸取出世的思想,无意于那令世人争得死去活来的功名利禄,真正做到清心寡欲。这与“词苑群仙,场屋诸贤”过的是截然不同不去奔波争斗,哪里及自己离尘脱俗、无忧无虑呢?

这首词通篇几近口语。上片不事雕琢,通俗直露道出真情;下片含蓄雅致,以比代议,话中有话。这种兼容并蓄,熔雅俗于一体的手法显示了作者高超的语言艺术。

行香子

山水便面

佛寺云边,茅舍山前,树阴中、酒旆低悬。峰峦空翠,溪水清涟,只欠梅花,欠沙鸟,欠渔船。

无限风烟,景趣天然,最宜他、隐者盘旋。何人村墅,若个林泉?恰似攲湖,似枋口,似斜川。

这是一首题画词。一首好的题画词,不仅是画的附庸,而且要有独立的艺术价值;不仅提示画的内容,而且要用富有诗意的语言扩展和深化画境;要求传貌、传神,再创造。这首词所题的画,是扇面上一幅山水画。词上片只用六句二十三字,写了六样景物。起头四句,写高高耸立的山峰直指蓝天,淡淡的云雾弥漫于山腰之间。云边有佛寺,山前有茅舍。古树成林,繁枝抱体的绿荫中,有一幅酒旗低悬。酒旗本是招客之广告,一般画法则为“当路高悬”,此用“低”字,细细体会,诗味颇浓。其一,用“低”不用“高”,显得不招摇,极合清幽的意境。其二,这是词人从观画的角度着笔,酒旗与高峰古树相比,无论如何都是“低”的。这里可见词人用词之准确。再说以绿色背景的画面中出现这一点酒旗,这种异色相映正合国画“金碧山水”的手法。绿阴中有酒家,又符合王维“林密处则居舍”的画学形式美的要求。“峰峦”二句,写迂回连绵的群山,向遥远的天际伸展,山色翠润。脚下透明的溪水,微风下掀起层层清涟。词写到这里,画的色彩与布局大致可见。这本是幅一般的山水画,画中山水寺舍也是自然界常见之景,但经过富有诗意的语言提示,就更显得淡远清幽。虽说画、词脱离,但词人笔下的山水形象,照样给人一种清新恬静的美感。“只欠”三句,词写“只欠”,实则不欠。与以动写静手法一样,这里也运用了艺术辩证法。正因为欠了这些,才使画面显得疏密得当;而有之,则多,多则乱。同时这三句更清楚地交代了画的取景。

如果到此为止,只能算是对画面物象作了静止的罗列,色彩布局进行了客观的展示,显然不够。所以下片词人写出了自己对画的评价与理解,使词中有画,词中有情。“无限风烟,景趣天然。”这对画来说是一个总评。“最宜”二句,更出之画外,是词人思维的结果,这不是画意而是心意。词人长期隐居不出,以诗文为业,这种环境对他来说,当然是理想的处所了。这是触景生情,也丰富了画意。“何人村墅,若个林泉?”突然一转,具有戏剧性。山水画中,常画有茅舍炊烟,为了给画面带来生气。词人突然想到这简陋的茅舍,极象隐者的居处。这是词人的情绪,却为画增添了诗意,与上句也正好统一,显然是词人的再创造。“恰似”三句,是词人脑海瞬间出现的系列联想,虚处着笔,扩展了画的意境,饶有余味。这种猜测性语言,正体现了写意画的特点:即点到为止,不作细致刻画,给人以丰富想象的余地。

词上下两片,上片具体描写,一句一景。下片写自己的印象与情绪,而这些又衬托了上片景致的宁静优美。这首词题在画上,无疑是珠联璧合的整体,但离开画,仍不失独立的艺术生命,并有其本身的特点:词写景,如王维山水诗,用词原型化,不作修饰成份,象佛寺茅舍、树阴酒旆等,好处是自然浑成,不露雕琢,使得词更加清新自然。词人感情隐而不露,似见非见,十分清淡。但细细体会词人襟怀与追求,又全在其间。上下片的尾三句皆用排比,音节和美,句句可歌。以上特点,使这首词意妙韵谐,朗朗可诵。这样的词谁不欣赏?

行香子

暮抵应城,宿县斋后园

槲叶风干,桕叶霜殷。浅坡陀、路径回环。喜投公馆,暂卸征鞍。对竹萧森,松夭矫,菊斓斑。岁晏天寒,谁共清欢?过黄昏、愁恨多端。烛花渐暗,炉火将残。更雁声哀,砧声急,雨声繁。

深秋季节,词人旅途中,暮抵应城(今湖北省应山县),寄宿县衙后园,写这首《行香子》抒发怀抱。

词以途中景物起兴:“槲叶风干,桕叶霜殷。”槲是乔木,叶大,边形如钝齿,经冬不离树枝。在寒风劲吹下,槲叶已干枯了。桕即乌桕,也是乔木,高数丈,叶大,卵形而尖。经严霜侵凌,桕叶已变得暗红了。接二句,再叙旅程的艰辛:“浅坡陀、路径回环。”看来作者所行的道路是崎岖而曲折的。下面一联到题:“喜投公馆,暂卸征鞍。”“公馆”指的就是县斋。“喜”字结束了前面的鞍马辛劳;“暂”字透露出应城只是暂憩之所。下文拍到“后园”:“对竹萧森,松天矫,菊斓斑。”松、竹、菊,都有耐寒的特性。“萧森”,形容竹的清幽飒爽的气派。“夭矫”,形容松的盘屈劲健的形态。“斓斑”,形容菊之杂色匀谐的文采。“萧森”之竹,“天矫”之松,“斓斑”之菊,与词人相比衬,也含有自诩高风亮节之意。

在客中暂时安顿下来,至夜阑人静,羁旅之愁,身世之悲,不觉涌上心头。“岁晏天寒,谁共清欢?”先写无名的寂寞。“过黄昏、愁恨多端。”再添上若干的悲苦。下面顿住陈述,易以直觉的形象渲染:“烛花渐暗,炉火将残”一联,“更雁声哀,砧声急,雨声繁”十字,一气贯下,层层进逼,愈转愈深,至哀至怨。独宿县斋,屋内唯有烛火相伴,蜡烛燃尽了,炉火将灭了,人还没有安睡。拥衾孤卧,偏有不堪入耳的各种声音压上心头。首先是孤雁的哀鸣,勾起飘零身世之感;其次是捣衣石上的急击,“寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧”(杜甫《秋兴》),引起客子的乡愁无限;更有隔窗繁密的雨声点点滴滴,扰人心曲:在在透露出词人客中的凄凉怀抱。

这首词纯用写实白描,不仅在择字妥帖、对仗工稳、意境匀谐上令人叹服,而且通过那浅易自然、细审无懈的风格使读者感受到词人的真挚感情。

《行香子》

浙右华亭,物价廉平,一道会买个三升,打开瓶后,滑辣光馨。教君霎时饮、霎时醉、霎时醒。

听得渊明,说与刘伶,这一瓶约迭三升,君还不信,把秤来称,一斤酒,有一斤水,一斤瓶。

——游国恩等《中国文学史》(三)

据游国恩等编《中国文学史》所述,此首为宋代民间词调,行香子为词牌名。这篇作品的主要内容为讽刺酒商的作假。整首以买酒者、同时也是饮酒者为中心,写此人买酒和饮酒前后的所见所感。

上片的起笔很平常,交待地点、事件之后,按照事情发生和发展的顺序正面直说下去,变化很少。如前三句从愉快的心情写起,华亭:地名,在浙江中、西部一带。说在浙右华亭之地,酒价十分便宜,一道会可买回三升酒。 “会”指当时的纸币。从第四句“打开瓶后”起,似乎出现了细微的转折。这个转折,没有直说,先给人们留下了思考的余地。“滑辣光馨”四字写酒的色、香、味,是好是坏,是正写还是反写,此时亦不明说,让人们继续等待结果。“教君”是对所有想饮酒的人说,其中也包括买酒者自己。“霎时饮、霎时醉、霎时醒”三句虽然也不明说,但却呈现出又一次转折。第一个“霎时饮”是“真”,品出酒味才能知道真假。第三个“霎时醒”也是“真”,马上酒醒,说明根本没有醉。酒既然不能醉人,故第二个“霎时醉”是假,是故意说的俏皮话。酒为什么不能醉人呢?其中的原因上片不说,打了个问号,留待下片去交待。

下片很不好转。直说原因,会使作品缺乏韵味。第一句“听得渊明,说与刘伶”,忽然把东晋大诗人陶潜和西晋文人刘伶抬出,似乎把距离拉得很远,实则出人意料之外,又在情理之中。渊明和刘伶都是嗜酒如命“长独醉”的人,写他们对揭开酒的秘密大有好处。这样的转接始终围绕着酒,紧贴上片,故非常自然巧妙。“听得”和“说与”,都是叫他们听着,有话要对他们说。对渊明和刘伶说的话,实则既是对所有的人说,同时也是一种自白,借古人说自己。要告诉他们的是“这一瓶约迭三升”,用“迭”字,谐趣而又锋利。“迭”本应指固体物体的一层摞一层,这里用来指液体,似含糊似清楚之中,指明了三升酒由三种成份组成。有上面这些为基础“君还不信”句,就成了下片的大转折句,马上要进入作品所要反映的本质问题。 “把秤来称”,发挥幽默、谐趣的特点, 目的是要过渡到最后。最后三句终于点明酒中确实掺了假以及掺了什么假。称的结果是一斤酒,一斤水,一斤瓶。(这里“一斤酒”三字,原文缺,这里依词牌格式和词意补上。)至此,整首词豁然开朗。由此才知,上片的“滑辣光馨”亦系贬意,酒的色、香、味均非正常。如起笔一样,整首的结尾也很平常,似乎总在平平地、淡淡地说,没有词语的雕饰,也无情节发展的高潮,但在平淡的背后,内涵却是深蕴的。

这首民间词的主要讽刺对象——酒商,始终没有出场,但通过酒的掺假,对商人的逐利害人作了揭露,由此及彼,其它商品也不难想像,可以说一瓶酒写出了黑暗社会的一个侧面。

全篇脉络清楚,笔墨明快酣畅,浑洒自如。整首词韵属平韵格,上片的“亭”、 “平”、 “升”、 “醒”,下片的“明”,“伶”、 “升”、 “瓶”等字,均押平声第十一部“庚、青、蒸”韵,故音节流美通畅。按照〔行香子〕词牌要求,上下两片仅六十六个字,这首却六十七个字,增加了一个衬字“教”,使语言显得十分自由通俗,充分体现了民间作品的艺术风格。

行香子

李易安作词,最为当行本色。缪钺先生论之云:“寻常言语谱新声,皎洁芙蓉出水清。”又说:“李清照填词,很少借助于典故辞藻,而大多是用寻常口语度入音律,所谓‘平淡入调’者。”(《灵溪词说》)平淡入调,并不意味着意蕴的浅露直白,诚有须反复咀嚼方能领会者。这首《行香子》即是一例。论者或以为上下片均是咏牵牛织女故事,所谓“天上人间”,天上是正写,人间是侧面写法。此种理解尚可商榷。盖一则以上下片同咏牛女,则词句与内容显得重复纠乱:再则牛女相聚,时、地均有一定,不得谓“浮槎来,浮槎去,不相逢。”又何况牛女经星桥,而不用浮槎。

今疑此词不作于清照与赵明诚生离之时,而作于死别之后。

“草际鸣蛩,惊落梧桐。”点出时令,渲染气氛。蛩(qiong穷。蟋蟀)鸣草际,梧桐落叶,一片萧条惨淡的秋气;一个“惊”字,突出主人公对这秋气的内心感受。虽然还不如杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”(《春望》)那么沉郁精警,却包含了大体相同的历史社会内容,是饱经乱离的人们的心理折射。“正人间、天上愁浓”,总括一句,上承虫鸣叶落,下启人间、天上两般愁苦。清照和她的丈夫赵明诚志同道合,伉俪情深,明诚中年而逝,又在国破家亡、飘泊东南之际,清照的丧夫之痛是极其深切的。在愁肠百结,不可解脱的精神痛苦中,她想到了神游天阙,去寻访亡灵的踪迹。古人诗有游仙一类,“皆所以滓秽尘网,镏铢缨绂,飡霞倒景,饵玉玄都。”(李善《文选注》)但也有另立主脑的,如郭璞《游仙》,“乃是坎𡒄咏怀,非列仙之趣也。 ”(钟嵘《诗品》中)这首词自然亦非“列仙之趣”。“云阶月地”,以云为阶,月色铺地,指天上宫阙。浮槎(cha茶),传说中由海上通天河的木筏。“旧说云:天河与海通。近世有人居海渚者,年年八月有浮槎,去来不失期。”(张华《博物志》卷三)词人说,人间天上,杳远悬隔,而且关锁千重,即使是如传说那样,乘浮槎去来,也是不能相遇的。人在伤悼之极,每每在幻想中求安慰,知其不可时又痛苦倍增。清照《孤雁儿》一词的下片以“吹箫人去玉楼空,肠断与谁同倚。一枝折得,天上人间、没个人堪寄”结束,抒发夫亡后人天永隔之悲,与浮槎来去不相逢异曲同工。

由写作的契机和构思的过程来看,与其说是在七夕因牛女故事而忆亡夫,不如说是在秋夜(不一定是七夕)因忆亡夫而及牛女。所以,我认为《历代诗余》题此词为《七夕》并不准确。

词人仰望耿耿星河,幻想着浮槎来去而不可能相逢,情思转入牛女故事,下片以“星桥鹊驾”带过。牵牛织女,一年才见面相聚一次,他们的离情别恨确实是难以穷尽的。他们的不幸遭遇引起了多少善良人们的同情和嗟叹啊! 但是——词人笔锋陡然一转:牵牛织女,恐怕也还是在生离之中(“莫是离中”),不是死别吧:管它什么一会儿晴,一会儿雨,一会儿风,总是一年一度可以团圆吧! 在肯定了牛女的不幸之后翻出其大幸,用以反衬死别者的大不幸,从而揭示了自己内心的巨创和深痛。

这首词用的是寻常口语(浮槎与牛女均为人们熟见的典故),是“平淡入调”者。不过,它的确谱出了新声。一是立意能出新,二是构思和用典能翻新。不落窠臼,也不显生硬,完全符合词人自己的环境和思想感情;因而,是新声,也是心声。一旦正确地理解了词的真正内涵,我们就会被作者的血泪所感动,而不以一般的七夕词视之。

- 重返杨柳村是什么意思

- 重返社会训练所是什么意思

- 重迭押韵是什么意思

- 重送裴郎中贬吉州是什么意思

- 重逢是什么意思

- 重逢是什么意思

- 重逢调是什么意思

- 重逢调是什么意思

- 重酒石酸去甲肾上腺素[典]是什么意思

- 重酒石酸双氢可待因是什么意思

- 重酒石酸普拉马林是什么意思

- 重酒石酸氢可酮是什么意思

- 重酒石酸胆碱[中]是什么意思

- 重酒石酸间羟胺[典]是什么意思

- 重重喜是什么意思

- 重重喜是什么意思

- 重量是什么意思

- 重量是什么意思

- 重量 分量是什么意思

- 重量不匀率是什么意思

- 重量分析法是什么意思

- 重量分配法是什么意思

- 重量分配法是什么意思

- 重量分配法是什么意思

- 重量单是什么意思

- 重量吨是什么意思

- 重量守恒是什么意思

- 重量平均长度是什么意思

- 重量检验是什么意思

- 重量检验是什么意思

- 重量检验证书是什么意思

- 重量法是什么意思

- 重量法的测定计算是什么意思

- 重量流量的计算是什么意思

- 重量测定法是什么意思

- 重量测量是什么意思

- 重量腐蚀速度计算是什么意思

- 重量鉴定是什么意思

- 重量鉴定是什么意思

- 重金主义是什么意思

- 重金属是什么意思

- 重金属冶金学是什么意思

- 重金属污染是什么意思

- 重金属软泥是什么意思

- 重钱轻银论是什么意思

- 重铬酸钠(钾)是什么意思

- 重铬酸钾法的测定计算是什么意思

- 重锤式张紧器的压力计算是什么意思

- 重门临巨壑,连栋起崇隈。是什么意思

- 重门击柝是什么意思

- 重门击柝,以待暴客是什么意思

- 重阳是什么意思

- 重阳是什么意思

- 重阳是什么意思

- 重阳是什么意思

- 重阳是什么意思

- 重阳是什么意思

- 重阳全真集是什么意思

- 重阳分梨十化集是什么意思

- 重阳宫是什么意思