蜈蚣wúɡōng

节肢动物,身体长而扁,躯干由21节组成,每节有1对足,第一对足能分泌毒液。可以做药材。

蜈蚣wúgōng

〈名〉节肢动物,身体扁长,头部有触角,躯干由多个环节组成,中医可入药。

蜈蚣

(wú· gōng)〈名>节肢动物,体扁长,背部暗绿色,腹部黄褐色,头部金黄色,有长触角,躯干分21节,每节有一对足。第一对足有爪和毒腺。食小昆虫,全虫干燥后中医可入药。“蚣”在这个单纯词里作词尾,习惯上读轻声,不宜读gōng。

亦稱“天龍”。大蜈蚣科動物少棘巨蜈蚣或其近緣動物的乾燥全蟲。扁平長條形,頭部紅色,背黑緑色,有光澤,具兩條突起之稜綫,腹色棕黄,癟縮,足色黄或紅褐,彎曲,末節如刺。主治中風驚癇,破傷風,瘰癧結核,瘡瘍腫毒。始載於秦漢典籍。《神農本草經·下經·蜈蚣》:“味辛温,主鬼注蠱毒。”明·李時珍《本草綱目·蟲四·蜈蚣》:“〔釋名〕天龍。”

亦作“吳公”、“蜈公”,亦稱“天龍”等。蟲名。體扁多足,長三四寸,大者可盈尺。第一對足有毒腺,最後一對足特長,似尾。背面深藍色,腹面黄,生陰濕處,可入藥。《爾雅·釋蟲》:“蒺蔾,蝍蛆。”《廣雅·釋蟲》:“蝍蛆,吳公也。”唐·陸德明《經典釋文》卷二十六引作“蜈公”。明·李時珍《本草綱目·蟲四·蜈蚣》:“[釋名]蒺蔾、蝍蛆、天龍。宏景曰:‘……蝍蛆,蜈蚣也。性能制蛇,見大蛇便緣上噉其腦。’[集解]《别録》曰:‘蜈蚣生太吳川谷及江南,頭足赤者良。’”明·張岱《夜航船·蜈蚣》:“《南越志》曰:‘蜈蚣大者其皮可以輓鼓,其肉曝爲脯,美於牛肉。’”

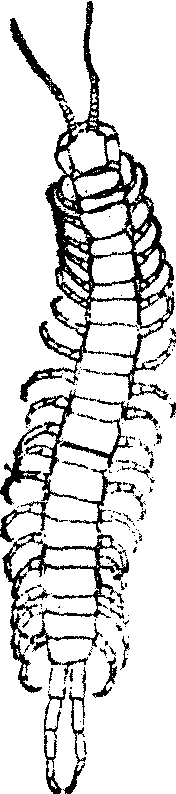

蜈蚣

(據《本草綱目》)

蜈蚣【同义】总目录

天龙百足蜈蚣蝍蛆

节肢动物

蜈蚣:蝍蛆 百脚 吴公 蜈公 天龙 蝍蛆 即且 蒺藜

蜘蛛:蛛(~丝;~网;蛛蝥;蛛蟊) 网虫 网工 社公 蝃蝥 蠋蜍

几个种类的蜘蛛:壁钱 壁茧 壁镜蝇虎 草蛛 蚁蛛 跳蛛 狼蛛

长腿的小蜘蛛:蟢(蟢子;蟢母;蟢蛛;挂蟢;壁蟢) 蚑(长蚑)蟏蛸 喜子 嬉子 长踦

虾子:虾(~米;大~;白~;毛~;沼~;龙~;明~;对~;螯~;跳~;糠~;磷~) 魵 ![]() 水晶人 长须公 虎头公 钓诗钓 曲身小子

水晶人 长须公 虎头公 钓诗钓 曲身小子

小虾:虾狗

一种特大的虾:鰝

螃蟹:蟹(海~;溪~;青~;旁蟹) 尖团 介士(横行介士) 铁角 霜脐郭索 筴舌虫 含黄伯 内黄侯 无肠公子 横行公子

雄蟹:尖脐

雌蟹:团脐

肴用蟹:含春侯

结霜时的蟹:霜蟹 霜脐 霜螯

几种蟹名:蟛蜞 螃蜞 蟛蚏 蝤蛑 长卿 相手蟹

蚰蜒:草鞋虫

鼠妇:伊威 鼠负 潮虫

其他节肢动物:蝎(钳~) 鲎(鲎虫)鲺 螨 蜱 鱼怪 海蛆 海萤 海蚤 鱼蚤 红虫 马陆 龟足 藤壶 蟹奴 石劫 钩虾 蜊蛄

蜈蚣scolopendra

镇惊熄风药。出《神农本草经》。见《司牧安骥集》。又名天龙、百足、百脚。为蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣Scolopendra subspinipes mu-tilans L. Koch的干燥体。生用。主产江苏、浙江、湖北、湖南等地。辛, 温; 有毒。入肝经。功能熄风镇惊, 攻毒散结, 通络止痛。主治: ❶破伤风、癫痫,常与全蝎、钩藤、防风、白僵蚕、朱砂、天南星配伍。

❷口眼歪斜, 与白附子、白僵蚕、全蝎等配伍。

❸犬、猫癞, 单用蜈蚣(《华陀兽医神方》)。

❹疮疡肿毒, 瘰疬溃烂, 与雄黄、连翘、当归、栀子等配伍。牛、马10~15克; 猪、羊1~2克。为末或煎汤灌服。孕畜忌用。本品含两种类似蜂毒的有毒成分, 即组织胺《华陀兽医神方》。

❹疮疡肿毒, 瘰疬溃烂, 与雄黄、连翘、当归、栀子等配伍。牛、马10~15克; 猪、羊1~2克。为末或煎汤灌服。孕畜忌用。本品含两种类似蜂毒的有毒成分, 即组织胺(his-tamine)样物质及溶血蛋白质。此外, 尚含酪氨酸(tyrosine)、亮氨酸(leucine)、蚁酸、脂肪酸、胆甾醇等。蜈蚣的外皮含有硫键的蛋白质及δ-羟基赖氨酸(δ-hydroxylysine)。有抗惊厥作用;对士的宁、纯烟碱引起的惊厥,均有对抗作用。止痉作用的效价比全蝎高。水浸剂对皮肤真菌、结核杆菌有抑制作用。

蜈蚣

药名。出 《神农本草经》。又名百脚、天龙。为蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣Scolopendrasubspinipes mutilans L.Koch或其近缘动物的干燥全体。主产江苏、浙江、湖北、湖南、安徽、河南、陕西等地。辛,温,有小毒。入肝经。祛风,定惊,攻毒。

❶治中风,惊痫,痉挛抽搐,破伤风,面神经麻痹,风湿疼痛,百日咳,骨结核,淋巴结结核,骨髓炎,风癣。现用治癌症。煎服: 1.5~3g; 研末吞服: 0.9~1.5g。

❷治疗疮肿毒,溃疡,瘘管久不收口,带状疱疹,疥疮,毒蛇咬伤。研撒或油调敷。孕妇忌用。水及乙醇等提取物含组氨酸、精氨酸、8-羟基赖氨酸、谷酰胺等。尚含甲壳质、谷氨酸、酪氨酸、蚁酸等。蜈蚣含二种类似蜂毒的有毒成分:组胺样物质及溶血蛋白质。还含胆甾醇等。蜈蚣粉对小鼠有抗惊厥作用。蜈蚣提取物等可增强心收缩力,降低血压,诱导血小板聚集,抗肿瘤,促进免疫功能等。水浸剂对常见致病性皮肤真菌有抑制作用。蜈蚣毒液大剂量可使小鼠抽搐死亡。

蜈蚣scolopendra

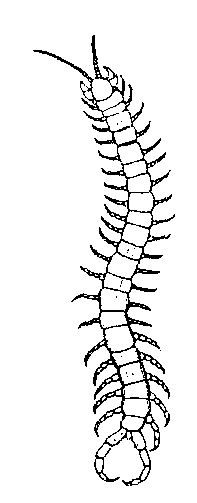

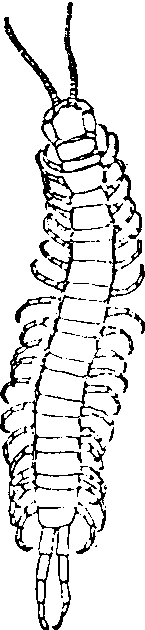

多足纲,蜈蚣科。体长背腹扁平,大者长达12 cm,分头部和躯干部。头部金黄色,有触角1对;聚眼1对,各包括若干单眼。口器由1对大颚和2对小颚组成。躯干部共21节,背面呈暗绿色,腹面为黄褐色。每节有足1对。头后的第1对附肢,称颚足,有发达的爪和毒腺,用以杀死小动物;最后的1对附肢向后伸延呈尾状。雌雄异体。卵生。栖息于落叶腐枝堆,或石隙缝中。昼伏夜出,行动敏捷。肉食性。分布广,中国南北各地都有。常见的为巨蜈蚣(S.subspinipes)。可人工饲养。中医以全虫干制入药,有止痛、定惊、祛风等功能。

蜈蚣Centipede

节肢动物。形状扁长,能分泌毒液。全球已知的品种有2500种,加拿大和阿拉斯加有70种,其中10余种从欧洲引进。只有引进的家蜈蚣才咬人,但并不危险。花园或温室蜈蚣其实并不是蜈蚣,属一种较小的非食肉类的节肢动物远亲。

蜈蚣wugongScolopendra

无脊椎动物,节肢动物门,多足纲,蜈蚣科。最常见的1种为金头蜈蚣(Scolopendra mutilans),体扁长,长9~15厘米。头部金黄色,有1对长触角和1对聚眼。口器由1对大颚和2对小颚构成。躯干部背面暗绿色,腹面黄褐色。分21节,第1节实际上由2个体节构成,其余体节大小相间,每节有足1对,第1对称颚足,有发达的毒爪和毒腺;最末1对向后延伸呈尾状。栖息腐木与石隙中,昼伏夜出,行动敏捷,捕食小动物,也能螯人。初夏产卵,每次产卵20~50粒,一般产于背上粘成1团,有护卵习性。我国南北各省市几乎都有分布。干燥全虫可入中药。现已进行人工养殖。

图 163 蜈蚣

蜈蚣Centipede

系蜈蚣的干燥全体。本品有镇惊、解痉、熄风等功能。临床用于治疗小儿惊厥、破伤风、癫痫、淋巴结结核溃烂等。应用时常与其他药物配伍用,用量为0.9~1.8g。本品有毒勿过量。

蜈蚣Wugong

节肢动物门唇足纲的种类,身体背腹扁平,分为头部和躯干部。头部具一对长触角,第一对附肢为强大的螯肢,末端爪状,有毒腺的开口。躯干部十几至数十个体节,每节具一对附肢,有“百足虫”之称。蜈蚣陆栖,白天在石块下或碎石间隐藏,夜间觅食,肉食性,取食多种昆虫的卵、幼虫和成虫以及蚯蚓、蜘蛛和蜗牛等,甚至残食同类,大型蜈蚣还捕食壁虎、麻雀、鼠和蝙蝠等脊椎动物。大型蜈蚣可入药,治疗破伤风、蛇伤、肿毒等,对癌症亦有疗效。如少棘蜈蚣,体长1米左右,主要分布于我国南方,已人工养殖。

蜈蚣Scolopendra

无脊椎动物,节肢动物门,多足纲(近年列为唇足纲),蜈蚣科。我国常见的为金头蜈蚣(Scolopendramutilans),体扁平而长,长约9~15厘米。体分头部和躯干部。第1对足称颚足(毒颚),有发达的毒爪和毒腺,可捕杀小动物,也能蜇向后延伸呈尾状。平时栖息于腐木与石隙中,肉食性,昼伏夜出,行动敏捷,喜食蜗牛、线虫、昆虫和蚯蚓等小动物。我国南北各省市几乎都有分布。同属少棘巨蜈蚣(Scolopendrasubspinipes mutilans)的干燥全虫,加工后可入中药,现已进行人工养殖。人被蜇后,局部出现红肿和剧痛,经涂氨水可消肿止痛。如有发炎和肿胀现象,多为第二次感染而引起,应及时医治免病情扩展。

蜈蚣

人;其余足为步足,用于爬行;最末1对步足

蜈蚣wú gōng

《本草纲目》虫部第42卷蜈蚣(173)。药名。

【基原】为蜈蚣科昆虫少棘巨蜈蚣Scolopendra subspinipes mutilans L.Koch.或其近缘的干燥体。

【别名】蒺藜(《尔雅》),蝍蛆(《庄子》),天龙(《本草纲目》),百脚(《药材学》)。

【性味】辛,温,有毒。

❶《本经》:“味辛,温。”

❷《别录》:“有毒。”

❸《玉楸药解》:“味辛,微温。”

【归经】入肝经。

❶《本草纲目》:“厥阴经。”

❷《医林纂要》:“入肝、心经。”

【功用主治】祛风,定惊,攻毒,散结。中风、破伤风,百日咳,瘰疬,结核,疮疡肿毒,风癣,白秃,痔漏,烫伤。

❶《本经》:“鬼疰蛊毒,啖诸蛇、虫、鱼毒,杀鬼物老精温疟,去三虫。”

❷《别录》:“疗心腹寒热积聚,堕胎,去恶血。”

❸《日华子本草》:“治鯮癖。”

❹《本草纲目》:“小儿惊痫风搐,脐风口噤,丹毒秃疮瘰疬,便毒痔漏蛇瘕蛇瘴蛇伤。”

❺《本草述》:“治疠风。”

❻《玉楸药解》:“拔脓消肿。”

【用法用量】内服:煎汤,五分至一钱半;或入丸、散。外用:研末调敷。

【成分】含二种类似蜂毒的有毒成分,即组胺(Histamine)样物质及溶血性蛋白质。尚含脂肪油、胆甾醇、蚊酸等。又曾分离出δ-羟基赖氨酸(δ-Hydroxylysine),氨基酸有组氨酸、精氨酸、鸟氨酸、赖氨酸、甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、丝氨酸、牛磺酸(Taurine)、谷氨酸等。

【药理】

❶抗肿瘤:蜈蚣水蛭注射液能使小白鼠的精原细胞发生坏死、消失,说明对肿瘤细胞有抑制作用;利用死亡癌细胞易被低浓度的伊红着色的特点,体外实验证明,蜈蚣水蛭注射液对癌细胞红染率为阳性。蜈蚣水蛭对小白鼠肝癌瘤体的抑制率为26%,属于微效,对网状内皮细胞机能有增强作用,但长期应用对肝脏有损伤。

❷止痉:止痉散(全蝎、蜈蚣)每天1g,连服1、3、9天之后,对卡地阿佐、士的宁、纯烟碱的半数惊厥量引起的小鼠惊厥均有对抗作用,在同剂量时蜈蚣抗上述三药的惊厥效价比全蝎高,而对盐酸古柯碱性惊厥则无效。

❸抗真菌:蜈蚣水浸剂在试管内对堇色毛癣菌、许兰氏黄癣菌、奥杜盎氏小芽胞癣菌、腹股沟表皮癣菌、红色表皮癣菌、紧密着色芽生菌等皮肤真菌有不同程度的抑制作用。

❹抗凝血:蜈蚣水提物可阻止凝血酶对纤维蛋白原的作用,延长血液凝固时间。

❺对心血管系统的作用:蜈蚣的水溶性去蛋白提取液,在浓度为8.3×10-6~6.7×10-5(g/ml)时,对豚鼠离体心房肌肉收缩力有统计学意义的增强作用,对衰竭心脏的作用尤为显著。对正常心脏,浓度高于1.3×10-4(g/ml)时,对心肌收缩力反呈抑制作用。以该提取液按2.5~10mg/kg给狗静脉注射,有明显降压作用,其降压程度随剂量增大而增强。

❻毒性:蜈蚣水溶性去蛋白提取液在实验中观察到对小鼠有明显的中枢抑制作用。蜈蚣口服过量可出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、疲乏无力、巩膜黄染、神志不清、心动过缓、休克等。大剂量可使心肌麻痹,并能抑制呼吸中枢而死亡。

蜈蚣wúgōng

中药名。出《神农本草经》。别名百脚。为大蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣Scolopendrasubspinipes mutilans L. Koch. 的干燥全体。主产于江苏、浙江、湖北、湖南、安徽、陕西等地。辛, 温, 有毒。入肝经, 祛风, 定惊, 攻毒。治中风, 惊痫, 痉挛抽搐, 破伤风, 面神经麻痹, 风湿疼痛, 百日咳。内服: 煎汤, 3 ~ 5 克; 研末吞服, 0. 9~1. 5 克。治疮肿毒、瘰疬溃烂, 研末油调敷。孕妇忌服。本品含组织胺样物质及能引起溶血的物质, 还含胆甾醇、氨基酸等。粉剂对小鼠有抗惊厥作用, 水浸剂对常见致病性皮肤真菌有抑制作用。

蜈蚣

蜈蚣,又名百脚、百足虫、天龙。始载于《神农本草经》。为蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣Scolopendra subspinipesmutilans L. Koch的全体。主产于江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、河南、陕西等省。

本品味辛、咸,性温。有毒。归肝经。功能祛风止痉,攻毒散结,通络止痛。主治急、慢惊风、破伤风、癫痫、口眼斜、百日咳、疮疡肿毒、瘰疬、结核、癥积肿块、毒蛇咬伤,以及顽固性头痛、风湿痹痛、手足麻木等证。本品为祛风止痉要药。如验方止痉散,治手足抽搦,角弓反张,即本品与全蝎等分为末服; 又如《证治准绳》之撮风散,治小儿撮口脐风,即配蝎尾、钩藤、僵蚕、朱砂等研末、竹沥调服。小儿惊风,两目上翻,口噤反张,亦可用本品为末,入麝香少许吹鼻用。《医学衷中参西录》治小儿时行热病,壮热抽掣,以蜈蚣配钩藤,薄荷叶合白虎汤投之,每获良效。若破伤风,邪在肌表,寒热拘急,口噤咬牙者,本品配天南星、防风、鱼鳔服,如《医宗金鉴》蜈蚣星风散。癫痫痉搐,亦常与全蝎研末服,火盛者加黄连,痰多者加竺黄、贝母以息风化痰清热。口眼斜,可配白附子、防风、僵蚕同服,或以蜈蚣焙干为末,猪胆汁调敷患侧。小儿百日咳,则可配甘草等分为末服。蜈蚣又有较好的解毒散结作用。如《拔萃方》不二散治肿毒恶疮,即本品配雄黄为末,和猪胆汁调服。若疖肿初期及急性乳腺炎,可配全蝎、大黄、冰片,为末醋调敷; 已化脓破溃者,可将药粉直接撒于疮面,能促使伤口早期愈合。单用蜈蚣焙研为末,敷治足趾疮、甲内恶肉突出不愈。瘰疬未溃者,可单用蜈蚣粉调成油膏外敷; 已溃者,与茶叶为末外敷。现用治结节型淋巴结核,可用蜈蚣粉内服或菜油调敷。骨结核,可配全蝎、地鳖虫共研细末,入鸡蛋搅匀蒸熟食。另治慢性骨髓炎,用凡士林纱布条或纸捻,蘸以蜈蚣粉,塞入瘘管内,有促使瘘管愈合的作用; 其它疮疡引起的瘘管,亦可使用,或与牛角䚡、 象牙末, 刺猬皮等配用。 毒蛇咬伤, 内服外用,攻效亦佳。《洞天奥旨》蜈蚣散,治蛇咬,即以本品配白芷、雄黄、樟脑,共为细末,以香油频频调搽肿处。其它如风癣,可与乌梢蛇研末服。蜈蚣还有良好的通络止痛作用,如治顽固性头部抽掣疼痛,常与全蝎、天麻、僵蚕、川芎等同用。风寒湿痹的筋骨疼痛、麻木,可配羌独活、威灵仙、当归、乳没等。蜈蚣有开瘀散结之功,在古代还用治心腹寒热结聚,癥癖。《医学衷中参西录》载有饮蜈蚣酒而治愈噎膈者。现试用于食道癌、胃癌,具有一定疗效。煎服,1~3g;研末服,0.3~1g。血虚发痉及孕妇忌用。

实验研究: 蜈蚣含二种似蜂毒的有毒成分,即组胺样物质及溶血性蛋白质; 尚含脂肪油、胆甾醇、蚁酸等。又外皮含有硫键的蛋白质及δ-羟基赖氨酸。所含氨基酸有组氨酸、精氨酸、亮氨酸等。

粉剂给小鼠连服多日,对戊四氮、烟碱及士的宁引起的惊厥,均有不同程度的对抗作用。水浸剂在试管内对致病性皮肤真菌有些抑制作用。

蜈蚣

蜈蚣属唇足纲。有头和背腹扁平的躯体。头前面有1对触角,下面有1对上腭和2对下腭。第1对下腭的基节有扁形的内突起。每个体节有1对足。第1体节的附肢形成巨大的腭足(maxillipedes),末端有强爪,内有毒腺,用以捕食,也能螫伤人类。

大型蜈蚣体长可达27mm,行动迅速,大多以昆虫为食,主要生活在热带及亚热带。我国常见的有蜈蚣属(Scolopendra)的少棘蜈蚣(S.subspinipes mutilans)。多棘蜈蚣(S. subspinipes multidens)及韩氏蜈蚣(S.subspinipes haani)等,大多分布在长江以南广大地区。

少棘蜈蚣分布在长江中、下游地区,每年5月下旬开始产卵。卵粒淡黄色,粘结成团,经母体抱孵,化出幼虫,幼虫由母体监护,全程历时40天左右。随着幼虫的生长发育,经多次蜕皮,成为成虫,长10~11cm。头板和第1背板呈金黄色,步足黄色。少数个体的步足为赤色。腭足齿板各有5齿。气门以瓣扉隔开,分成前庭和内盏。最末步足前股节腹面外侧大多有2棘,很少有1棘,内侧有1棘; 背面内侧亦有1棘; 角棘多具有2小棘。

蜈蚣螫人可引起剧痛。在菲律宾曾有模棘蜈蚣 (S.subspinipes subspinipes) 螫伤7岁儿童致死的报道。日本曾发现霍氏蜈蚣(Prolamanonyx holstii),侵入小儿肠道内引起下痢和腹痛。我国曾发现厚股蜈蚣 (Pa-chymarium),侵入儿童生殖道内引起剧痛。

蜈蚣

centipede

- 膊井是什么意思

- 膊头是什么意思

- 膊子是什么意思

- 膊尖是什么意思

- 膊尖痛是什么意思

- 膊担是什么意思

- 膊拉盖是什么意思

- 膊栏是什么意思

- 膊棱盖儿是什么意思

- 膊楞盖儿是什么意思

- 膊罗盖是什么意思

- 膊肋子是什么意思

- 膊脆是什么意思

- 膊脯是什么意思

- 膊膊是什么意思

- 膊膝盖儿是什么意思

- 膊臂撑子是什么意思

- 膊项是什么意思

- 膊骨是什么意思

- 膋是什么意思

- 膋石是什么意思

- 膋萧是什么意思

- 膋蕭是什么意思

- 膌是什么意思

- 膍是什么意思

- 膍㗬是什么意思

- 膍胵是什么意思

- 膍胵子是什么意思

- 膎是什么意思

- 膎是什么意思

- 膏是什么意思

- 膏

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 膏丹丸散是什么意思

- 膏之原是什么意思

- 膏乳是什么意思

- 膏人是什么意思

- 膏以明火是什么意思

- 膏以明自销是什么意思

- 膏价子是什么意思

- 膏伤珠陷是什么意思

- 膏兰室是什么意思

- 膏剂是什么意思

- 膏剂分典是什么意思

- 膏历是什么意思

- 膏发是什么意思

- 膏味是什么意思

- 膏哄是什么意思

- 膏唇岐舌是什么意思

- 膏唇拭舌是什么意思

- 膏唇歧舌是什么意思

- 膏唇试舌是什么意思

- 膏唇贩舌是什么意思

- 膏土是什么意思

- 膏场绣浍是什么意思

- 膏壤是什么意思

- 膏头是什么意思

- 膏子是什么意思

- 膏子药是什么意思

- 膏抹是什么意思

- 膏掭是什么意思