蕭蕭(萧)Xiāo

现行较常见姓氏。今北京,上海之松江,河北之固安、乐亭,山东之平度、平邑,山西之太原,甘肃之永登,湖南之益阳,广东之新会,贵州之从江,四川之合江、南江等地均有分布。汉、回、苗等多个民族有此姓。《郑通志》、《续通志》、《清通志》之 《氏族略》 亦俱收载。其源不一:

❶ 《姓氏考略》据《左传》 注云: “殷民六族,一为萧氏。” 郑樵注云: “子姓。杜预曰: ‘古之萧国也。其地即徐州萧县是也。’ 后为宋所并。微子之支孙大心平南宫长万有功,封于萧,以为附庸。宣十二年楚灭之,子孙因以为氏。世居丰、沛之间。” 此以国为氏。出自乐氏,或云系出自子姓。

❷《姓氏考略》注云: “伯翳之后孟亏,作土于萧,是为萧孟亏。” 伯翳,亦即 “伯益”;作,这里同“胙”,赏赐;胙土,犹说“封土”。伯益乃嬴姓之祖,故此亦以国为氏,系出嬴姓。

❸或为契丹族姓所改。《续通志·氏族略》 注云: “后族,伊苏济勒氏、巴哩氏,世任国事,(辽) 太祖慕汉高祖皇帝 (刘邦),以伊苏修勒、巴哩比萧相国 (按:指萧何),遂为萧氏。太祖娶舒噜氏,太宗自汴将还,留外戚小汉为汴州节度使,赐姓名曰萧翰,由是巴哩、伊苏济勒、舒噜三族皆为萧氏。” 《营卫志·序》云: “部落曰部; 氏族曰族。契丹故俗: 分地而居,合族而处。有族而部者,五院、六院之类是也。有部而族者,奚王、室韦之类是也; 有部而不族者,约尼九帐、皇族三父房是也,此言部与族之分合也。其氏族可知者,略具皇族、外戚二表,是则辽之氏族止有耶律、萧氏也。” 又,《姓氏词典》 据 《古今姓氏书辨证》注云:“后晋开运(出帝石重贵年号)末,翰为契丹诸部之长,其妹嫁于契丹主耶律德光,德光北归时,任命翰为宣武节度使。当时他尚无姓氏,李崧为其制姓名曰萧翰,自是始姓萧,而萧氏女世为契丹后。‘翰’,契丹呼为国舅。” 是萧乃契丹巴哩、伊苏济勒、部噜三氏所改。

汉代有萧何,子姓之裔,汉高祖刘邦之相国; 南朝梁武帝萧衍; 唐代有萧颖土,诗人; 元代有萧月潭,画家; 太平天国有萧朝贵。

蕭xiāo

❶草名。艾蒿類。見“蕭艾”。

❷凄清,冷落。見“蕭條”、“蕭瑟”等。

❸姓。揚雄《解嘲》:“故當其有事也,非蕭、曹、子房、平、勃、樊、霍則不能安。”蕭,蕭何。

蕭

“萧”的繁体字。

〗、冠县〖

〗、冠县〖 〗、茌平〖

〗、茌平〖 〗。

〗。

蕭萧

(1次) 恶草名。即野蒿。今直为此~艾也《离》

蕭

❶弓末也。《儀禮·鄉射禮》:“右執蕭,南揚弓,命去侯。” 鄭玄注: “蕭,弓末也。”

❷肅也。《論語·季氏》: “而謀動干戈於封内,吾恐季孫之憂不在顓臾,而在蕭牆之内也。” 鄭玄注: “蕭之言肅也,牆謂屏也。君臣相見之禮,至屏而加肅敬焉,是以謂之蕭牆。”(《通德堂經解》)《論語·季氏》:“吾恐季孫之憂,不在顓臾,而在蕭墙之内也。” 鄭玄注: “蕭之言肅也。” (《鄭氏佚書》)

亦稱“荻蒿”、“牛尾蒿”。蒿之一種。生於河岸沙地,莖葉有香氣。《詩·王風·采葛》:“彼采蕭兮,一日不見,如三秋兮。”孔穎達疏:“陸機云:‘今人所谓荻蒿者是也。或云牛尾蒿,似白蒿,白葉,莖粗……莖可作燭,有香氣。’”《爾雅·釋草》:“蕭,荻。”郭璞注:“即蒿。”

即荻。

蕭xiāo

CA92

“蕭”的繁体。

蕭xiāo

X100

“萧”的繁体。

〖蕭〗 粵 siu1〔消〕普 xiāo

❶ 艾蒿,一種含有香味的本草植物。《詩經.王風.采葛》:「彼采〜兮,一日不見,如三秋兮。」(采:通「採」,採摘。)❷ 蕭條,冷清,淒涼。范仲淹《岳陽樓記》:「滿目〜然,感極而悲者矣!」

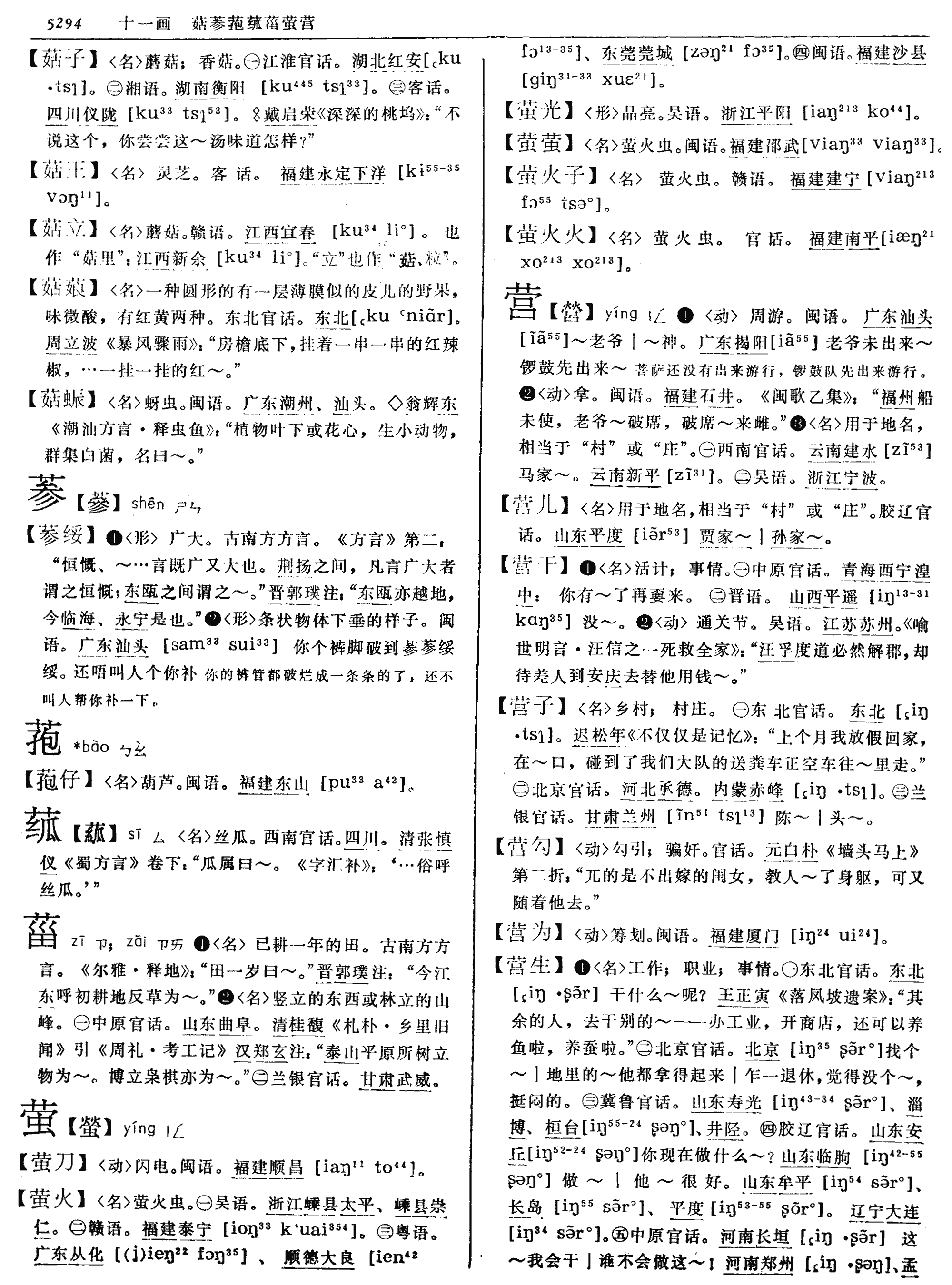

蕭萧,.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆xiāo

篆xiāo

[艹(草,意符) + 肅(聲符)→蕭(《説文》:“蕭,艾蒿也。從艸,肅聲。”蕭,即艾蒿。 冷落,没有生氣的樣子〈蕭然、蕭瑟〉。)]

蕭( )

)

馬王堆漢墓帛書·老子乙本卷前古佚書,西漢

執(蟄)蟲不出,雪霜復清,孟穀乃蕭(肅),此災□生。

漢印文字徵

蕭咸。

漢印文字徵

蕭尚印。

漢印文字徵

蕭中孺。

爾朱襲墓誌,北魏

蕭瑟丘楊,滄茫松阜。

元愔墓誌,北魏

哀哀黄鳥,蕭蕭白楊。

蕭瑾墓誌,隋

大隋故滎陽郡新鄭縣令蕭明府墓誌銘並序。

樊氏墓誌,隋

周蕭斷絕,田挽哀傷。

楊厲墓誌,隋

光景蕭條,風彩俳徊。

李僅墓誌,唐

千歲萬歲,蕭蕭白楊。

《説文》:“蕭,艾蒿也。从艸肅聲。”

- 萨仑柢是什么意思

- 萨仑的斤是什么意思

- 萨他尔是什么意思

- 萨伊是什么意思

- 萨伊·让·巴蒂斯特是什么意思

- 萨伊定律是什么意思

- 萨伊定理是什么意思

- 萨伊市场定律是什么意思

- 萨伊德,爱德华是什么意思

- 萨伊法则是什么意思

- 萨伊的公债理论是什么意思

- 萨伊的生产论、价值论和分配论是什么意思

- 萨伊的税收原则是什么意思

- 萨伊的赋税论是什么意思

- 萨伊,j.b.是什么意思

- 萨伊,j·b·是什么意思

- 萨伊,让·巴蒂斯特是什么意思

- 萨伏伊别墅是什么意思

- 萨伏依是什么意思

- 萨伏依公国是什么意思

- 萨伏尼克是什么意思

- 萨伦特是什么意思

- 萨伯-斯堪尼亚公司是什么意思

- 萨佛德拉·拉马斯条约是什么意思

- 萨依乌托克能克让山是什么意思

- 萨依买里是什么意思

- 萨依巴格是什么意思

- 萨依巴格河是什么意思

- 萨依库尔干戈壁是什么意思

- 萨依罕萨依墓葬是什么意思

- 萨依里克是什么意思

- 萨保是什么意思

- 萨催是什么意思

- 萨克察是什么意思

- 萨克察氏是什么意思

- 萨克岛把戏是什么意思

- 萨克拉门托是什么意思

- 萨克拉门托河之战是什么意思

- 萨克斯是什么意思

- 萨克斯号是什么意思

- 萨克斯管是什么意思

- 萨克斯管变音管是什么意思

- 萨克斯管吹口是什么意思

- 萨克斯管吹奏者是什么意思

- 萨克森是什么意思

- 萨克森人是什么意思

- 萨克森公国是什么意思

- 萨克森法典是什么意思

- 萨克森法鉴是什么意思

- 萨克森王国是什么意思

- 萨克森瑞士是什么意思

- 萨克森瑞士风景区是什么意思

- 萨克森豪森是什么意思

- 萨克素是什么意思

- 萨克萨瓦曼城堡是什么意思

- 萨克萨鲁布拉之战是什么意思

- 萨克达·介文是什么意思

- 萨克达尔起义是什么意思

- 萨克达氏是什么意思

- 萨克达氏谱书是什么意思