蚕

蚕(蚕妇;蚕姬;~丝;~蛹;~沙;家~;桑蚕;柞~;梓~;蓖麻~) 蟓 龙精 女儿 神虫 螝蛾 马首 含丝虫 马头娘

户外饲育的蚕:露蚕

晚出的蚕:蝩

将要或正在吐丝的蚕:银蚕

春天的蚕:春蚕

病风而死的蚕:白僵

一种野蚕:蚢

传说中的一种蚕:冰蚕 阴虫

蚕卵:蚕子 蚕种

刚孵出的幼蚕:蚁蚕 蚕蚁 蚕儿 蚕花

蚕茧:牵离 蚕衣

蚕茧的美称:玉茧 冰茧

雪白的蚕茧:雪茧

传说中仙人养蚕所产的个大丝长的茧:园客独茧 仙园独茧

蚕茧中的蛹:螝

另见:丝 丝织物

蓖麻蚕eri-silkworm

一种无滞育期多化性完全变态的绢丝昆虫,鳞翅目,大蚕蛾科,学名为Attacus cynthia ricini Boisduval,因主食蓖麻叶而得名。

蓖麻蚕从16世纪开始在印度东北部的阿萨姆地方饲养。每年可养4~7次,其生产的茧丝,除用以制作纯蓖麻蚕丝制品外,也有与桑蚕丝、柞蚕丝、苧麻、化纤等混纺,生产各种混纺织物。1958年印度产蓖麻蚕茧约100吨,1976年前后,每年约产蓖麻蚕茧268~363吨。

18世纪蓖麻蚕开始从印度传出,19世纪末,20世纪初,蓖麻蚕曾在美国和欧洲饲养成功。锡兰 (今斯里兰卡)、马耳他、意大利、菲律宾、埃及、澳大利亚、加纳、日本、朝鲜等国也先后引种饲养。

中国台湾省于1936年引进蓖麻蚕卵,因途中受冻而失败。1938年台湾省高雄市又引种试养成功。1946年和1948年国立中山大学蚕桑系和大有蚕种制造场从台湾省引种驯化。1952年中国科学院实验生物研究所朱冼等将蓖麻蚕再次引种到上海地区试养,逐步掌握了该蚕的生物学习性,制定了一整套保卵、饲养幼虫、保蛹和发蛾产卵的技术以及防病措施。在冬季蓖麻落叶后,利用代饲料饲养或到南方保种。蓖麻蚕又与中国樗蚕进行远缘杂交,经逐代选育,获得了越冬性能较强的蓖/樗新类型,并逐步推广。1954年开始,在安徽、江苏、广东等省试点推广;1955年在安徽省试养成功,当年饲养蚕种4,967盒,产鲜茧65吨。1956年广东、广西、安徽、福建、江苏、河南、河北、四川、陕西、山东等省区的饲养量都有很大发展,至1965年,中国饲养蓖麻蚕的用种量达300万盒,生产鲜茧约6,000吨。

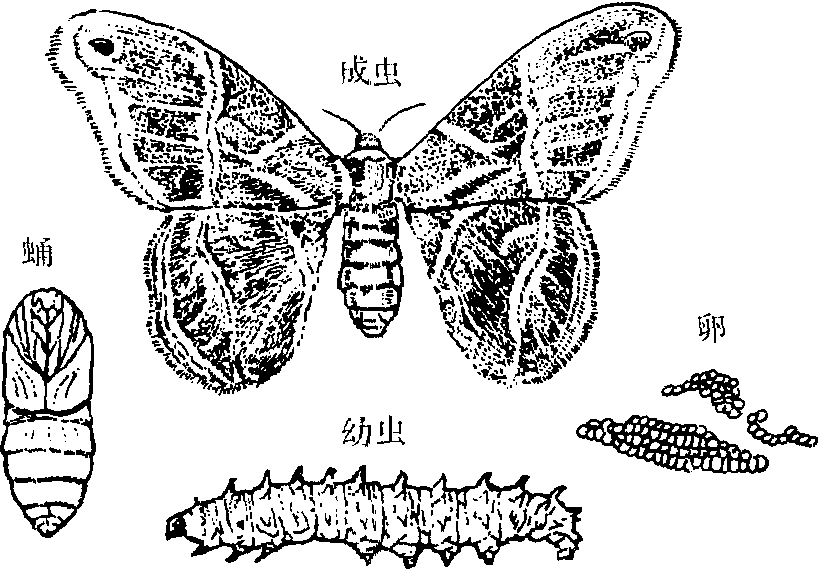

蓖麻蚕一个世代经过卵、幼虫、蛹、成虫4个发育阶段(图1)。世代长短随季节、地区、饲料等不同而

图1 蓖麻蚕发育阶段

有差异。在中国一般夏秋季一个世代经过45~50天,冬春季经过55~60天,中国北方各省经历越冬期,一个世代可长达180天左右。卵 椭圆形,长约2.5毫米,宽约1.9毫米,每克卵约500~600粒。卵色与蚕的血色有关,黄血系卵呈淡黄色; 白血系卵呈淡绿色。卵壳由坚硬的卵壳质构成,壳外有胶质,彼此容易粘连。卵的前端较为平整,有一受精孔,受精时可容1~3条精子同时进入。刚产下的卵,色泽比较鲜明,2~3天后卵色转暗淡。胚胎发育的快慢与气温有关,在16.5℃以下或32℃以上时均难孵化。在25℃±2℃环境中卵期经过约10天。第1天至第3天产下的卵,孵化率可达90%以上,第4天后产下的卵,由于不受精卵数增加而使孵化率降低到30~80%。因此,生产上只用第1~3天所产的卵。蚕卵孵化一般都在上午,孵化的时间及延续日数受温度、湿度等影响而略有差异。

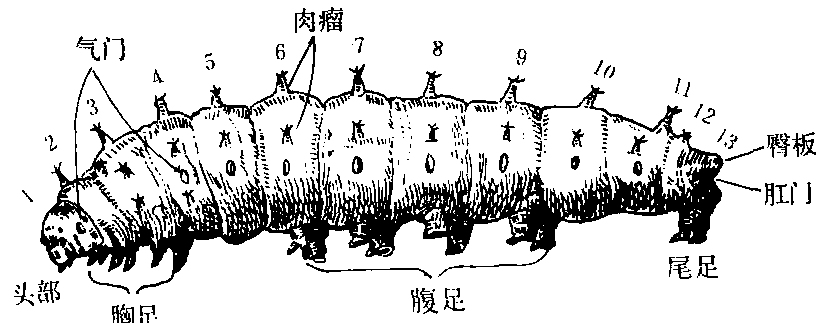

幼虫 4眠5龄。虫体分头、胸、腹3部。头部的外皮硬化,形成头壳,头壳两侧有单眼6对。口器包括上唇、下唇、上颚、下颚,口器两旁有触角一对,口器下方有一吐丝孔。除头部外,幼虫体共有13个环节,各节互相连接成圆筒形。胸部分前、中、后3部,各有一环节,每节附有胸足一对。腹部有10环节,第3~6腹节上各附有腹足一对,第10腹节上另附有尾足一对,腹足和尾足末端长有钩爪,气门共9对,呈黑色,位于第1胸节和第1~8腹节的两侧。体皮上有瘤状突起77个,遍布胸腹两部的背面和两侧,在瘤状突起的顶端及其附近着生刚毛(图2)。幼虫的血色有白血和黄血两种。蚕的外观颜色随龄期和品种而异。蚁蚕体色呈黑褐,2龄后渐成为青白色,4龄后期为品种固有色。雌蚕腹部在8、9两腹节正中线两侧各有一对石渡氏腺,形状如〔::〕。雄蚕腹部第9腹节有一粒状的赫氏腺。一般雌蚕体躯较雄蚕大。

图2 蓖麻蚕幼虫外部形态

幼虫期各龄发育经过的快慢,主要与气候有关。在24℃左右饲育,幼虫期约为20天。5龄期经过最长一般可达5~6天,3龄最短,1、2、3、4龄相差不大,一般为2~3天。在适宜的条件下,幼虫生长迅速,刚出壳的1,000条蚁蚕体重为1.3克,2眠蚕较蚁蚕增重约34倍,3眠蚕约154倍,4眠蚕约846倍,5龄盛食期可增重至5,400倍。蓖麻蚕幼虫的主要习性有:❶蚁蚕孵化时要噬食卵壳。

❷有群集背光性,1、2龄小蚕成群排列在叶背面取食,将眠时又密集排列在叶背面就眠,至大蚕期群集性减弱。

❸腹足与尾足附着力强,小蚕期能牢牢抓着枝叶,收蚁除沙须用叶引法。

❹各龄起蚕活动性强,有爬散觅食的习性。

❺幼虫喜欢较高湿度,气候较干燥时喜食带水湿叶。

❻幼虫体表面从3龄起满布白粉,能阻止或减少寄生蝇侵入。

❼幼虫始熟在上午10时后开始,至下午2时前后为最盛,以后渐减,黄昏时极少。

❽熟蚕上蔟前,先行排完污液(每蚕约排污液2毫升),然后吐丝结茧。

蛹 化蛹初期,蛹色淡黄,背部略深。化蛹3天后,逐渐变为深褐色。蛹呈圆筒形,可分为头、胸、腹3部,腹足和尾足都已退化,有胸足3对,前胸节后部两侧的一对气门也已退化,但尚留痕迹。蛹体外皮层含有蜡质。一般雌蛹较大,每蛹重约2.4克;雄蛹较小约2.1克。复眼的颜色随蛹体发育由浅变深,羽化前呈黑褐色。蛹在25±2℃环境中约20天羽化,相对湿度以75~90%为宜。

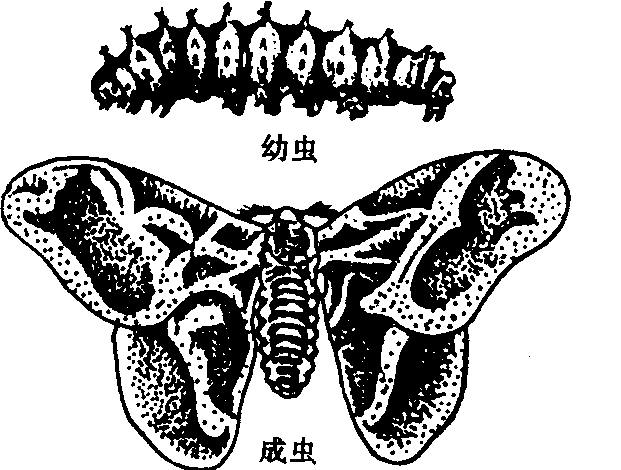

成虫(蛾) 一般在早晨开始羽化,先从蛹的中胸背板中央纵线处裂开,约经2分钟,前胸与中胸交接处横裂开,慢慢伸出蛾的头部及胸腹部。羽化过程约40分钟,雄蛾所需时间较长。蛾体出蛹壳后,两翅尚未展开,便在茧附近爬行,使蛾体壁立于垂直面上,约经1~2小时休息,蛾翅才全部展开。蛾由头、胸、腹3部组成。头为椭圆形,生有一对羽毛状的触角,一对卵圆形的黄褐色复眼和含有上、下两对腮髭的口器。胸分前、中、后3部,附有胸足3对。雄蛾腹部为细而短的圆锥形,背观为8环节,腹观为7环节,腹面最末环节已形成生殖器官的外器,生殖器官隐藏腹中,交配时伸出来。雌蛾腹部为长圆筒形,背观7环节,腹观6环节,一部分生殖器官外露。蛾翅分为前翅和后翅两部分,长于中胸的为前翅,长于后胸的为后翅,前翅有一对眼状斑纹,白色半透明。蛾的体表覆盖有白、黄、黑褐等鳞毛。腹部的白色毛丛为横向排列。雄蛾善飞,傍晚后飞翔求偶。雌蛾交配后攀附与地面垂直面上产卵,多形成3~4层堆叠卵块,每蛾产卵350~500粒左右。蛾的寿命约7~10天。

蓖麻蚕研究和教育机构 开展蓖麻蚕研究、培养蓖麻蚕研究人员的主要单位有: 中国农业科学院蚕业研究所,中国科学院上海细胞生物学研究所,广西壮族自治区蚕业指导所,广东省农业科学院蚕业研究所,广东省湛江蓖麻蚕研究所,河北省农林科学院蚕桑研究所,湖南省湘西土家族苗族自治州蚕桑试验站,广西南宁绢纺厂,安徽农学院蚕桑系,广西农学院蚕桑专业,华南农业大学蚕桑系等。

蓖麻蚕erisilkworm

Philosamia cynthia riciniDonovan,又称木薯蚕。吐丝结茧的经济昆虫之一。鳞翅目,大蚕蛾科,原产印度,中国曾数次引种,直至1952年中国科学院朱冼等再次引种到上海试养,逐步掌握了该蚕的生物学习性,使蓖麻蚕能顺利地在中国繁殖后代。蓖麻蚕在印度为纯多化性,在中国经人工控制后能以蛹态过冬。幼虫4眠5龄,各龄发育经过较快,在24℃左右饲养时,全龄约20天。幼虫喜食湿叶,3龄起全身满布白粉,5龄末白粉逐渐减少,体色主要有白、蓝、黄,各环节前、后有时有黑斑。熟蚕在结茧前排泄黏液,结茧于纸条、刨花或柴草制的蔟上。茧色白,榧子形,顶端有孔,可作绢纺原料。成虫的外形与樗蚕极相似,唯翅色不同,蓖麻蚕蛾成虫全体呈黑褐色,前翅有一对眼状纹,白色半透明。饲料植物种类很多,主要是蓖麻、木薯、臭椿、马桑等。广东、广西、安徽、河北等省区均有饲养。

蓖麻蚕

大蚕蛾科樗蚕的1亚种。原产印度,1938年至1940年曾先后引入中国台湾和东北,均饲养失败。1950年重新由印度引进,现已成为产丝的重要蚕种之一。蚕丝弹性好,经梳理后可得1~4级的长纤维60.9%,短纤维35.3%,损耗仅3.8%。蓖麻蚕在中国一年最多可发生7代;在夏、秋季节完成一个世代需38~40d;幼虫蜕皮4次,共5龄;在20℃温度中,蛹期为18d左右;成虫羽化最盛期为深夜12时至翌日7时,占总羽化量的50%以上;成虫一般傍晚交配,雄蛾需要交配4h后才射精,交尾时间短不但受精卵少,产卵量也显著减少;交配时间必须在14h以上才能达到制种要求;雌蛾产卵量一般在300~400粒,最多可达532粒;卵期与温度关系密切,14℃以下不孵化,25℃左右一般为9~15d;雌蛾寿命一般为9~15d,最多可达22d;雄蛾为6~8d,平均为7.1d。

蓖麻蚕

鳞翅目天蚕蛾科。一种全变态绢丝昆虫,原产印度阿萨姆邦,中国在1951年由中国科学院实验生物研究所引种试养。以蓖麻叶为主要饲料,多化性,在20—28℃时,一个世代需要40—50天。分白血系统(包括蓝皮、姬蚕,花白3个品种)和黄血系统(包括花黄、姬黄两个品种)两种。幼虫体色有天蓝、白、黄、黄绿等,夏季经15天左右四次蜕皮吐丝结茧,茧呈榧子形、白色顶端有孔、不能缫丝,可作绢纺原料。

蓖麻蚕Philosamia cynthia

无脊椎动物,昆虫纲,鳞翅目,天蚕蛾科。原产印度。幼虫体白色、黄色或天蓝色,有黑斑或无斑。能耐高温和高湿,食蓖麻、木薯、臭椿等叶。经4次蜕皮,吐丝结茧。茧呈榧子形,顶有孔,白色,可作纺织原料。成虫较大,展翅可达9.5~11厘米。体被褐白相间的鳞毛,腹部黄褐色,翅棕褐色,一般无滞育期,有的品种已能适应我国气候,以蛹态越冬。

蓖麻蚕

蓖麻蚕

castor silkworm

- 青春族是什么意思

- 青春无悔是什么意思

- 青春时期是什么意思

- 青春时期过去就不会再来是什么意思

- 青春旷野是什么意思

- 青春易守,中年难捱是什么意思

- 青春易过,白发难饶是什么意思

- 青春是不断地“试错”和“纠错”是什么意思

- 青春曲是什么意思

- 青春期是什么意思

- 青春期一般生理保健是什么意思

- 青春期亲子关系是什么意思

- 青春期保健是什么意思

- 青春期内分泌是什么意思

- 青春期出现的性意识是什么意思

- 青春期前儿童是什么意思

- 青春期功能发育是什么意思

- 青春期卫生是什么意思

- 青春期危机是什么意思

- 青春期呼吸和心血管系统的发育是什么意思

- 青春期延迟是什么意思

- 青春期异性交住是什么意思

- 青春期形态发育是什么意思

- 青春期心理是什么意思

- 青春期心理卫生是什么意思

- 青春期心理及保健是什么意思

- 青春期快速生长是什么意思

- 青春期性危机是什么意思

- 青春期性心理卫生教育是什么意思

- 青春期性意识是什么意思

- 青春期性道德是什么意思

- 青春期教育是什么意思

- 青春期教育对策是什么意思

- 青春期教育指导手册是什么意思

- 青春期教育百科辞典是什么意思

- 青春期早恋心理是什么意思

- 青春期是学习的黄金时期是什么意思

- 青春期生长陡增是什么意思

- 青春期痴呆性兴奋是什么意思

- 青春期的心理特点是什么意思

- 青春期的性别差异是什么意思

- 青春期脑和神经系统的发育是什么意思

- 青春期脑电图是什么意思

- 青春期自慰行为是什么意思

- 青春期身体成分是什么意思

- 青春期运动素质的发育是什么意思

- 青春期高血压是什么意思

- 青春期龈炎是什么意思

- 青春术语是什么意思

- 青春样范儿是什么意思

- 青春格言:中外名人格言精华是什么意思

- 青春永驻是什么意思

- 青春活力是什么意思

- 青春浩气走千山是什么意思

- 青春焕发是什么意思

- 青春片是什么意思

- 青春物语是什么意思

- 青春画室是什么意思

- 青春疙瘩是什么意思

- 青春痘是什么意思