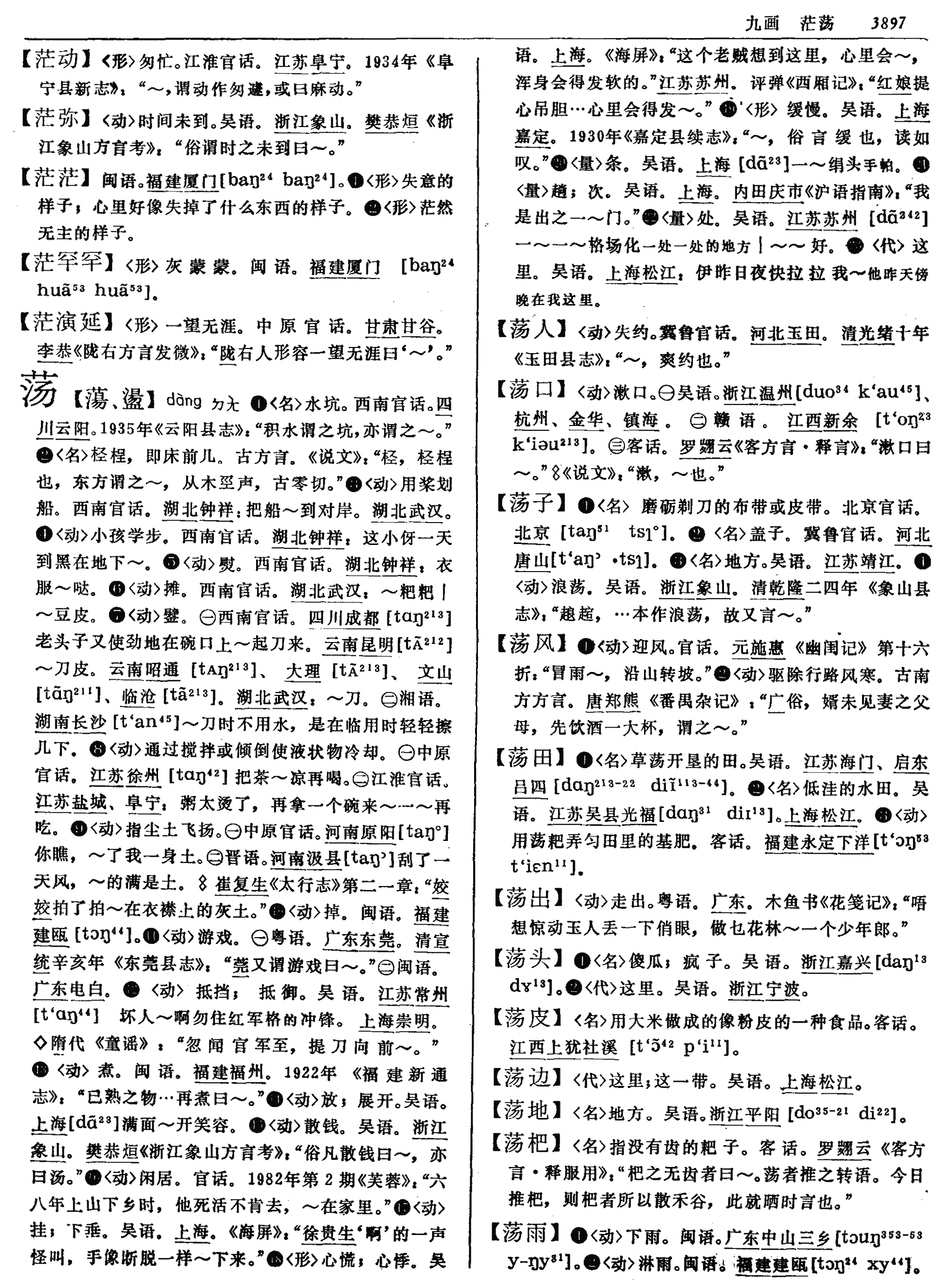

荡dàng

❶摇荡,回荡。刘禹锡《采菱行》:荡舟游女满中央,采菱不顾马上郎。王训《独不见》:对酒近初节,开楼荡夜谣。

❷冒,顶。无名氏《嘲伛偻人》:拄杖欲似乃,播笏还似及,逆风荡雨行,面干顶额湿。

荡tànɡ

同“汤”。触也;碰也。《陈州粜米》剧三:“老包性儿仯,~他活的少。若是不容咱,我每则(只)一跑。”老包指包拯,荡他活的少,言触犯着他者少得活也。

荡

《诗经·大雅》篇名。《诗序》谓召穆公伤周厉王无道,法度废灭,周室大坏,因作是篇。诗中设为文王之辞,论述殷代灭亡原因,而以“殷鉴不远,在夏后之世”作结,对厉王提出警告。前人盛赞此诗格局,谓“本是伤时之作,而忽幻作文王咨殷之语。通篇无一语及于当世,但于末二语微词见意,仍纳人文王戒中。词意超妙,旷古所无” (吴阚生)。近人或谓其似檄文,与《泰誓》、《牧誓》相近,疑为错简所致。

荡

《诗经·大雅》篇名。《毛诗序》云:“《荡》,召穆公伤周室大坏也。厉王无道,天下荡荡,无纲纪文章,故作是诗也。”三家《诗》无异义。这是诗人哀伤厉王无道,周室将亡的诗。全诗除第一章外,其馀各章都借托周文王指斥殷纣王的口气,实际讽刺厉王。从诗中“如蜩如螗,如沸如羹”等句来看,西周王朝已经到了崩溃的边缘。全诗八章,每章八句。格局奇巧,虽是伤时之作,而却幻化为文王嗟叹殷纣之语。通篇无一言显斥厉王,只于篇末“殷鉴不远,在夏后之世”二句微词见意,极帷灯匣剑之奇。前人评为“词意超妙,旷古所无”(吴闿生《诗义会通》)。此种托古讽今的表现手法,是后世咏史诗的滥觞。“殷鉴”一词,已成为借鉴往事的成语。

荡

文王曰咨,咨汝殷商。曾是强御,曾是掊 (倍) 克。曾是在位,曾是在服,天降滔德,女兴是力。

文王曰咨,咨女殷商,而秉义类,强御多怼。流言以对,寇攘式内。侯作侯祝,靡届靡究。

文王曰咨,咨女殷商,女炰烋于中国,敛怨以为德。不明尔德。时无背无侧。尔德不明,以无陪无卿。

文王曰咨,咨女殷商,天不酒尔以酒,不义从式。既愆尔止,靡明靡晦。式 (或) 号式 (或) 呼。俾昼作夜。

文王曰咨,咨女殷商。如蜩如螗,如沸如羹。小大近丧,人尚乎由行。 内𤳦于中国, 覃及鬼方。

文王曰咨,咨女殷商,匪上帝不时,殷不用旧。虽无老成人,尚有典刑。曾是莫听,大命以倾。

文王曰咨,咨女殷商。人亦有言,颠沛之揭。权叶未有害,本实先拨。殷鉴不远,在夏后之世。

《毛诗序》认为:“《荡》,召穆公伤周室大坏也。厉王无道,天下荡荡,无纲纪文章,故作是诗也。”以后历代注家皆同此说,认为这首诗与《板》《民劳》等同出于厉王时代。

周厉王,周王朝第十世国王,名胡。据史书记载,是一个著名的暴君,他贪婪暴虐,信任荣夷公等奸佞小人,不听芮良夫等正直大臣的功诫、封锢山泽、专有其利。他横征暴敛,贪得无厌,弄得天怒人怨,民不聊生。各种社会矛盾,特别是阶级矛盾,日趋尖锐,大有一触即发之势,为了消弭反对他的呼声,他派出奸细,四处打探,残酷杀戳那些敢于批评他的人,以致于:“国人莫敢言,道路以目。”召穆公,召公奭之后,名虎,周厉王卿士,是统治阶级中头脑比较清醒的一位大臣。他看到了社会上存在着巨大的危机,知道高压政策政策可能造成什么样的恶果,他认为:“防民之口,甚于防川,水雍而溃,伤人必多,民亦如之”,因此,他对厉王的倒行逆施深感忧虑,上书规谏。然而骄侈狂傲的厉王不但不采纳他的忠告,反而变本加厉,愈加疏远和排斥那些敢于批评他的正直之士。大约就是在这种背景下,召穆公写了《荡》这首诗,对周厉王进行了委婉的讽刺、批评,发出了含蓄的警告。

本诗凡八章,每章八句,分为前后两个部分。第一部分即第一章,是全诗的总纲,对周厉王严刑重敛,贪利暴虐,无视人民的怨恨,刚愎自用的逆行提出了尖锐的批评。清方玉润《诗经原始》评论道:“贪暴二字是厉王病根,故先揭出,作全诗眼目。”这种看法代表了绝大多数学者的意见。第二部分包括以下全部七章,假借文王之口,对周厉王的昏暴以及周王室的衰败提出了自己的看法,表现了作者忧国伤时的心情。《毛诗正文》说:“穆公伤王之恶,又不敢斥言。昔文王以纣政乱,数嗟叹之。故穆公假为之辞以责厉王。”这是本诗的重心所在。诗人借文王讽纣应接受夏桀败亡的教训,暗示厉王就象商纣一样,如果不接受历史的教训,同样会走上覆亡的道路。

这首诗在写作上是很有特点的。诗人本来是感叹王室日衰,周厉王的恶行已近于亡国之主殷纣,但却偏偏假托文王哀叹殷纣象夏桀,希望殷纣接受夏桀的教训,避免重蹈败亡的故辙。这一层深意,直到篇末才用:“殷鉴不远,在复后之世”这句流传千古的警言画龙点睛般地道破,表现了作者良苦的用心。陆奎勋《诗学》指同:“文王日咨,咨汝殷纣,初无一语显斥厉王,结撰之奇,在雅诗亦不多见,”这一方面说明厉王“监谤”、“弭谤”的高压政策发生了效力,即使是王室大臣也不敢直言其过,另一方面,也说明了诗人文学技巧的高妙。

本诗所采用的表现手法主要是赋法,但也并非平铺直叙,而是张驰相间、错落有致。诗人先从商纣用人不当谈起,指出作任用横暴乖戾的小人会造成王国内部政治上的混乱,而国内政治上的混乱又会引起外放入侵、内外交收、人民就会反叛,国家也就离灭亡不远了。诗人十分善于使用比喻的修辞手法,加强了诗歌的说服力。如诗人把混乱的政治形势比作:“如蜩如螗,如沸如羹,”形象地说明了当时天下纷纷攘攘、混乱嘈杂、危机四起、不可向迩的局势。诗人又把周王室比作一棵大树,警告统治阶级如果不采取措施,平息人民反抗的风暴,这棵大树就会连根拔起。另外,这首诗在语言上也很有特色。诗人作为忠诚的王室卫道士,面对如此严峻的形势、忧心如焚,笔含悲凉愤慨之情。他感叹“靡不有初、鲜克有终。”对周文王、武王创立的王朝郡将毁于不肖后人之手深感痛惜,他大声疾呼,要求统治者接受夏桀,殷纣的教训,赶快停止一切倒行逆施。“殷鉴不远,在夏后之世”这句名言也从此成了大臣劝谏国君最有力的武器。王符《潜失论·思贤》指出:“殷鉴不远,在复后之世,夫与死人同病者不可生也,与之国同行者不可存也,岂虚言哉?”《韩诗外传》说:“夫明镜者所以照形也,往古者所以知今也。夫知恶往古之所以为亡,而不袭蹈其所以安存者,则无异争却行而求逮于前人也……故复之所以亡者而殷为之,殷之所以亡而周为之,故殷可以鉴于夏,而周可以鉴于殷。《诗》曰:‘殷鉴不远,在夏后之世’”。这种思想几乎贯穿了封建统治史的始终。

荡

荡荡上帝,下民之辟。①疾威上帝,其命多辟。②

天生烝民,其命匪谌。③靡不有初,鲜克有终。④

文王曰咨,咨女殷商!⑤曾是强御,曾是掊克,

曾是在位,曾是在服。⑥天降滔德,女兴是力。⑦

文王曰咨,咨女殷商!而秉义类,强御多怼。⑧

流言以对,寇攘式内。⑨侯作侯祝,靡届靡究。⑩

文王曰咨,咨女殷商!女炰烋于中国,敛怨以为德。(11)

不明尔德,时无背无侧。(12)尔德不明,以无陪无卿。(13)

文王曰咨,咨女殷商!天不湎尔以酒,不义从式。(14)

既愆尔止,靡明靡晦。(15)式号式呼,俾昼作夜。(16)

文王曰咨,咨女殷商!如蜩如螗,如沸如羹。(17)

小大近丧,人尚乎由行。(18)内奰于中国,覃及鬼方。(19)

文王曰咨,咨女殷商! 匪上帝不时,殷不用旧。(20)

虽无老成人,尚有典刑。(21)曾是莫听,大命以倾。(22)

文王曰咨,咨女殷商!人亦有言:颠沛之揭,

枝叶未有害,本实先拨。(23)殷鉴不远,在夏后之世。(24)

【注释】 ①荡荡:本指流水放散的样子,引申为任意骄纵,不守法度。上帝:此处托指君王。辟(bi 壁):国君。②疾威:暴虐。辟(pi 僻):邪僻。③烝(zheng 征)民:众民。匪:通“非”。谌(chen臣):诚实守信。④靡:无。鲜:少。克:能。⑤咨(zi资):叹息声,犹“唉”。女:通“汝”。殷商:本指商纣王,此借指周厉王。⑥曾(zeng增):乃,竟然。强御:凶暴。掊(pou)克:聚敛贪狠。服:任,职事,职务。⑦滔德:怠慢昏乱之德性。或曰,慆 (tao 滔),指人性倨慢。兴:助长。力:勤,尽力,竭力。⑧而:通“尔”,即汝。秉:操持,任用。义:善,美。类:亦善。一说义通“俄”,类通“戾”,皆邪曲。或谓类指强族。怼(dui 队):怨恨。⑨流言:讹传流变之言,即谣言。对:遂,有兴起之义。攘(rang 壤):盗窃。式:语助词,不为义。⑩侯:维,是,于是。作:通“诅”。祝:通“咒”。届:极;尽。究:穷。(11)炰烋(pao xiao 袍肖):怒吼。亦作“咆哮”。中国:国中。敛:聚集。(12)时:所以。背:背叛。侧:不正派。一说“无背无侧”,即“背无臣,侧无人”。(13)陪:辅佐。(14)湎(mian 免):沉迷于酒。义:宜。从:通“纵”。一说,听从。式:用。(15)愆(qian千):过失;错误。止:容止、行为。(16)式:乃;则。俾:使。(17)蜩(tiao条):蝉之小者。螗(tang唐):蝘。蝉之大者。羹:菜汤。(18)尚:右。佑助。由:循、依照。(19)奰(bi闭):怒。覃(tan谈):延及。鬼方:远方之国。(20)时:善。旧,先王之旧章。(21)老成人:德高望重的老臣。或谓经多见广,通达事理,处事老练之人。典刑:旧法常规。(22)曾(zeng增):乃,可是。大命:国家的命运。(23)颠沛:颠仆;倒下。揭:高举;高翘。拨:断绝,败,坏。(24)鉴:镜。此指借鉴、教训。夏后:此指夏之末代君主夏桀。

【译文】 败坏法度的上帝,本是下民的君主。暴虐无道的上帝,秉性是多么邪僻。上天生育了百姓,政令却难以教人信服。凡事无不开端好,可很少能善终到底。文王说,唉,可叹你啊殷商!竟是这样强梁,这样贪婪,这样居高在上,这样地任小人把职事担当。天生就这帮人怠慢的德性,你却推波助澜加以助长。文王说,唉,可叹你啊殷商!你若起用忠良之士,强梁之辈怨愤如狂。谣言满天飞,盗贼乱朝纲。忠良遭诅咒,连连生祸殃。文王说,唉,可叹你啊殷商!你在国中怒吼无忌,徒招怨恨以为常。知人不明成了你的德性,不辨叛逆和邪妄。你的德性用人不明,失去了多少忠臣良将。文王说,唉,可叹你啊殷商!上天没叫你沉迷于酒,你不该放纵恣狂。你的作为失礼无度,没白没夜淫乐无常。大呼小叫不成体统,白日当夜虚度时光。文王说,唉,可叹你啊殷商!世事纷乱如蝉鸣,社会动荡如沸汤。大事小事已近危难,还推之助之以仍旧章。国中之人怨声载道,怒火蔓延已到远方。文王说,唉,可叹你啊殷商!并不是上天不好,是你殷商不守成章。虽无德高望重的老臣,总还有先王成法可以依傍。可你这些都不听,国家的命运只有灭亡。文王说,唉,可叹你啊殷商!古人有言说得好,倒了的大树根翘扬。枝叶暂时未受损,根部受伤难久长。殷商的镜子并不远,就在夏桀灭亡的教训上。

【集评】 《毛诗序》:“《荡》,召穆公伤周室之大坏也。厉王无道,天下荡荡,无纲纪文章,故作是诗也。”(《十三经注疏·毛诗正义》卷十八)

宋·朱熹:“诗人知厉王之将亡,故为此诗,托于文王所以嗟叹殷纣者。”(《诗集传》卷十八)

明·王世贞:“沈约曰:‘幽厉昏而《板》《荡》怒,平王微而《黍离》哀。’故知歌谣文理与世推移,风动于上,波震于下。”(《艺苑卮言》卷一)

清·姚际恒:“《小序》谓‘召穆公伤周室大坏’,严氏曰,‘臣子作诗皆发于忧国之忠,欲以感悟其君,虽敝坏已极,犹几其改图,君臣之义无逃于天地之间也’。此诗托言文王叹商,特借秦为喻耳。或谓伤者伤嗟而已,非谏刺之比。如此,殆类后世词人吊古之作,非当时臣子惓惓之义也。《大序》谓‘天下荡荡无纲纪、文章’。苏氏曰,‘《荡》之所以为《荡》,由诗之‘荡荡上帝’也,《序》以为‘天下荡荡无纲纪、文章’,则非诗之意矣。”(《诗经通论》卷十四)

【总案】 《荡》是《荡之什》的首篇,若按“正变”之说,正是“变雅”的代表。变雅者,世衰变而诗哀怨,甚而至于“怒”,至于“甚激切”(鲁迅《汉文学史纲要·第二篇·书与诗》)。本诗的主旨,毛诗与三家诗难得的一致,即“殷鉴不远,在夏后之世”。此论庶几与诗人之本义相去不远。诗中,作者以“荡荡上帝”、“疾威上帝”为开篇,可谓胆大刺天。转而假托文王之“咨女殷商”,以古拟今,又可谓委曲婉转。诗末“殷鉴不远,在夏后之世”,以夏桀为商纣的历史之镜,直映周王今王周厉王之种种行状,文王所“咨”正是诗人对周王之所叹,文王叹殷鉴既远又近,“殷鉴不远,在夏后之世”,周鉴也不远,就在殷商之世,这正是篇末点题的画龙点睛之笔。

《荡》

下民之辟。他是下民的君王。

疾威上帝,凶暴酷虐的上帝啊,

其命多辟! 其政令也真怪得反常!

天生烝民②,老天生下这芸芸众生,

其命匪谌③。他的政令真不堪信任。

靡不有初,开始还能循规蹈矩,

鲜克有终。却很少能坚持到底。

文王曰:“咨④,文王发出长长的叹息:“哎呀,

咨女殷商! 你这个殷商的末代君王!

曾是强御⑤,你怎么这样横强,

曾是掊克⑥,你怎么这般贪赃,

曾是在位,你如此高高在上,

曾是在服。又如此大权独掌。

天降滔德,老天降下一些不法强梁,

女兴是力!” 你却助他们兴风作浪!”

文王曰:“咨,文王发出长长叹息:“哎呀,

咨女殷商! 你这个殷商的末代君王!

而秉义类,你专干那些邪曲之事,

强御多怼⑦。树敌招怨又逞强。

流言以对,你听信流言很顺耳,

寇攘式内。小偷大盗国内猖狂。

侯作侯祝,他们互相攻讦对骂娘,

靡届靡究。” 没完没了真不像样。”

文王曰:“咨,文王发出长长叹息:“哎呀,

咨女殷商! 你这个殷商的末代君王!

女炰烋于中国⑧,你咆哮国中多猖狂,

敛怨以为德。怨声载道你还得意洋洋。

不明尔德,你糊里糊涂善恶不分,

时无背无侧⑨; 左右亲近已无贤德之人;

尔德不明,你糊里糊涂善恶不分,

以无陪无卿⑩。” 你的左右已无诤谏之臣。”

文王曰:“咨,文王发出长长叹息:“哎呀,

咨女殷商! 你这个殷商的末代君王!

天不湎尔以酒,老天并没有叫你酗酒,

不义从式。也没有叫你干不义之事。

既愆尔止(11),你这样放荡没有节制,

靡明靡晦; 没日没夜地花天酒地;

式号式呼,狂呼乱叫不顾礼仪,

俾昼作夜。” 日夜颠倒荒于政事。”

文王曰:“咨,文王发出长长叹息:“哎呀,

咨女殷商! 你这个殷商的末代君王!

如蜩如螗,国中百姓悲叹如蝉鸣,

如沸如羹。仿佛是落入了沸水汤中。

小大近丧,大小诸侯都起叛心,

人尚乎由行。你仍视而不见一意孤行。

内奰于中国(12),到头来国内百姓怒气生,

覃及鬼方(13)。” 对外波及到𤞤狁。”

文王曰:“咨,文王发出长长叹息:“哎呀,

咨女殷商! 你这个殷商的末代君王!

匪上帝不时,不是上帝不善良,

殷不用旧。是你不守旧规章。

虽无老成人(14),虽然没有德高的老臣,

尚有典刑。总还有法规可以遵行

曾是莫听,你却什么劝告也不听,

大命以倾!” 社稷还能不复倾!”

文王曰:“咨,文王发出长长叹息:“哎呀,

咨女殷商! 你这个殷商的末代君王!

人亦有言,人们曾经这样讲,

‘颠沛之揭(15),‘大树拔倒根翘起,

枝叶未有害,枝叶虽未受损伤,

本实先拨。’ 树根已坏难久长。’

殷鉴不远,殷朝的镜子并不远,

在夏后之世(16)!” 你看那夏桀是怎样灭亡!”

[注释] ①荡荡:渺茫之状,这里是形容法度混乱。②烝民:众人。③其命匪谌:天命不可信。命,天命;谌,信。④咨:嗟,叹息声 ⑤强御:同“强圉”,强暴。⑥掊克:贪婪不足。⑦怼(dui):怨恨。⑧炰烋(pao xiao):即咆哮。⑨时无背无侧:时,是;背,后;侧,旁边。背侧指君主左右的近侍。⑩无陪无卿:陪,陪贰,指辅佐之臣。卿,即卿大夫。(11)既愆尔止:既,已经;愆(qian),过失;止,节制。(12)奰(bi):怒。(13)覃及鬼方:覃,延及;鬼方,即𤞤狁。(14)老成人:指德高望重的老臣。(15)颠沛之揭:颠沛,倒伏;揭,举起,指树根撅起。(16)夏后:指夏桀。

[赏析] 《大雅》中有两首前后相邻、内容相近的诗叫《板》、《荡》,都是讽刺当权者荒淫昏聩,邪僻骄妄,真实地描绘出当时民怨沸腾、内外交困、政权面临崩溃的图景,但在表现形式上,两首诗却明显地不同:前者是直接指斥,谆谆告诫;后者则是托古讽今,借文王之口斥商纣之事来达到惩戒今世的政治目的,正如吴闿生所说:“此诗格局最奇。本是伤时之作,而忽幻作文王咨殷之语。通篇无一语及于当世,但于末二语微词见意,而仍纳入文王界中。词意超妙,旷古所无。”(《诗义会通》)因此,从艺术技巧来说,《荡》比《板》似乎更工巧一些。

关于这首诗的背景,旧说是“召穆公伤周室大坏”而作。西周王朝经“成康之治”以后,便逐渐衰落,传至周厉王时,国家已存在严重隐患。我们从《国语》“召公谏弥谤”等资料来看,这个厉王又是个昏庸而贪暴的君主。他一方面任用奸人,大肆搜括人民钱财,甚至以折磨人民为乐;另一方面又遍置巫者监督人民的言行,实行特务统治,搞得老百姓见面都不敢讲话,“道路以目”。人民在忍无可忍的情况下终于像火山一样爆发起来,推翻了厉王,把他流放到彘(今山西霍县东北)。这首《荡》大概就写在厉王的末年,由于厉王“使巫以监谤者”,不让人民说话,所以歌者只能用文王指斥纣王这种托古讽今的手法。从诗中所描绘的“如蜩如螗,如沸如羹”民怨沸腾情况来看,西周政权已到了大崩溃前夜了。

全诗八章,首章与其余七章在结构上采用了不同的处理手法,首章不用后七章通用的“文王曰咨,咨女殷商”这种形式,而是直接指责天命无常,不能善始善终。这种结构方式有以下两个好处:一是提醒人们注意作者的创作动机,并不是真写殷商之事,只是借此为喻、讽喻现实。如与结尾两句“殷鉴不远,在夏后之世”结合起来看,这个意图更为明显。二是用这种怨天恨地之声作为开头,可以造成强烈的抒情意味,更好地表现出歌者心中的愤怒和不平。汉代的女诗人蔡文姬为了表现她对命运播弄、天公造化的愤懑不平,在《胡笳十八拍》的开头也采用了这种指天斥地的表现手法。元代关汉卿的《窦娥冤》,在窦娥绑赴刑场时,也有段对天地鬼神的控拆和指斥。这些诗和戏曲中的天地鬼神,实际上都是人间统治者的倒影,诗人对天公上帝的指责,实际上是对人间苦难的不平和愤恨。应当说,这些优秀诗、曲是受了包括《荡》在内的先秦诗歌的启发和影响的。

以下七章,则分别从君主贪酷、朝政昏暗、内外交困、民怨沸腾等方面来讽喻当时的政局。在结构上,这几个方面又前后交叉、互相补充,让人感到国家政权确实到了崩溃的边缘,而最高统治者却视而不见、一意孤行,从而更让人感到他的昏聩和贪酷。这七章的表现手法则如前所述,都是采用文王慨叹、借古讽今之法。

第二章是指斥殷纣的凶残贪婪。“文王曰咨,咨女殷商”是一种顶真辞格,着重表现文王的慨叹。诗人在以下六章逐章重复这两句,也正是为了加深人们对此的印象,也表现诗人难以尽言的无穷感慨。从“曾是强御”起,诗人一连用了四个排比来指斥商纣的贪婪横暴。“强御”、“掊克”是指责纣王的为人强暴而贪婪;“在位”、“在服”是说他控制政事,高高在上。四个排比间不是平列:“在位”、“在服”是他“强御”和“掊克”的依恃;而正由于他“在位”、“在服”,一旦“强御”、“掊克”,将会造成比一般人更严重的后果。所以从这四个排比,也可看出诗人构思的精细。第二章的结尾两句是作为上下两章间的过渡,即由指责商纣的为人转到指责他的用人失当。第三章则主要围绕这层意思加以申斥,这样上下两章间关合紧密,有回环照应之妙。应当指出的是,第三章在描绘众小人心理行为等方面是极其生动形象的。“流言以对,寇攘式内”是形容这群小人造谣生事之态,结果贤人远避,小偷大盗在国内到处猖狂;但小人之间又不能相容,他们之间又互相争宠、攻讦,搞得昏天黑地、没完没了,这就是诗中说的“侯作侯祝,靡届靡究”。

第四章是进一步指责商纣身处小人包围之中善恶不分,周围怨声四起反而洋洋得意。诗人形容商纣像虎狼一样,周围怨声四起他还以为自己的德行高尚——“女炰烋于中国,敛怨以为德”。不能正确认识自己,这当然是个悲剧;把怨声当颂歌,这更是个嘲讽,是个更大的悲剧。这两句是联系现实、有感而发的。下面四句“不明尔德,时无背无侧;尔德不明,以无陪无卿”是指出纣王敛怨为德、善恶不分所带来的恶果。“无背无侧”是说他的左右近侍已无贤德之人,“无陪无卿”是说他的三个卿士也都没有了贤臣。正由于从宫内到朝堂,从修身到治国都无贤人,所以干了坏事还不自知,是非颠倒还不知晓,而这一切又是由于放纵自己,“不明尔德”所造成的。诗人采用“不明尔德”、“尔德不明”这种颠倒重复的句式来强调自己所下的结论。

第五章是从酗酒这个角度来具体而形象地揭露商纣是如何放纵自己、没有节制的。喝酒还大呼狂叫、不顾体统,甚至把白天当成了黑夜。为了强调这是商纣本人的纵欲不忍,不明尔德所至,在此章的开头诗人就指出“天不湎尔以酒,不义从式”,意即是说老天并没有让你迷恋于酒,也没有让你去干不道德之事,这就使诗人的指责进一步得到确认。

第六章又转换角度,从对纣王本人行为的指责,转到揭示这种行为所造成的恶果——民怨沸腾,政局动荡。在此章,诗人用了个形象的比喻:“如蜩如螗,如沸如羹。”蜩和螗都是蝉,蝉鸣声长而杂乱。而且天气越热,蝉鸣声也越紧;沸和羹是指滚水和菜汤,给人有上下翻腾的动荡感,诗人正用此来比喻当时政局的混乱和动荡,来形容民怨沸腾和气氛紧张,应当说是相当生动和准确的。更为出色的是,诗人在此章不仅用了生动的比喻,还用了形象的对比,这就是“大小近丧,人尚乎由行”。即大小诸侯都起叛心,商纣却视而不见,仍在一意孤行。通过这个对比,把商纣的昏庸和刚愎,揭露得很准确形象。

第七章是指斥殷纣违背旧章,不用老臣,它可与第三章对读,也是第四章所指斥的“无陪无卿”的一个具体注解。正因为商纣任用小人,所信流言,才造成“无老成人”,“无陪无卿”。“无老成人”又“不用旧”,则必然“大命以倾”——整个国家覆亡。“大命以倾”可以说是上述的商纣种种劣行所导致的必然结果。在结构上,他又是第八章诗人的总结和预言的一个过渡。诗人感到,由于商纣的种种倒行逆施,整个国家的根本已经动摇,虽然表面上还看不出溃疡,但内部已经腐烂了。为了让人们相信这个结论,他用俗语打了个比喻:整个国家的状况就像一棵大树被连根拔起了,虽然它的枝叶还可以暂时青绿,但由于根断了,其枯死之日也就为时不远,这可以说是诗人对商纣的前途所作的结论,也是对周厉王前途所作的预测,历史也十分清楚地证实了这一点。由于这七章采用的都是借古讽今的手法,所以为了让人们知其本意,诗人在结尾两句中又再次点破:“殷鉴不远,在夏后之世。”这种结尾方式很有特色:首先,它与首章相呼应,点明诗人真实的创作意图,以期引起执政者的警戒,也让世人立足于现实,清人吴闿生等很欣赏这种结构方式,他说:“首章先凌空发议,末以‘殷鉴不远’二句结之,尤极帷灯匣剑之奇……顾震沧以为千秋绝调也。”(《诗义会通》)其次,这种警句式的似断似续的结尾,能给人启发、引人深思,因为他只讲了前一半——殷鉴;至于他真实的意图——周鉴,却要人们在思索中自己答出。

荡

疾威上帝③,其命多辟④。

天生烝民⑤,其命匪谌⑥。

靡不有初,鲜克有终。

文王曰咨⑦,咨女殷商。

曾是强御⑧,曾是掊克⑨。

曾是在位,曾是在服⑩。

天降慆德(11),女兴是力(12)。

文王曰咨,咨女殷商。

而秉义类(13),强御多怼(14)。

流言以对(15),寇攘式内(16)。

侯作侯祝(17),靡届靡究(18)。

文王曰咨,咨女殷商。

女炰烋于中国(19),敛怨以为德(20)。

不明尔德(21),时无背无侧(22)。

尔德不明,以无陪无卿(23)。

文王曰咨,咨女殷商。

天不湎尔以酒(24),不义从式(25)。

既愆尔止(26),靡明靡晦(27)。

式号式呼,俾昼作夜。

文王曰咨,咨女殷商。

如蜩如螗(28),如沸如羹。

大小近丧,人尚乎由行(29)。

内奰于中国(30),覃及鬼方(31)。

文王曰咨,咨女殷商。

匪上帝不时(32),殷不用旧(33)。

虽无老成人,尚有典刑(34)。

曾是不听,大命以倾。

文王曰咨,咨女殷商。

人亦有言,颠沛之揭(35),

枝叶未有害,本实先拨(36)。

殷鉴不远,在夏后之世。

【注释】①荡荡:广大貌。②辟:君。③疾威:暴虐。④辟:邪僻。⑤烝:众。⑥匪谌(chén):不信。⑦咨:叹词。⑧强御:暴虐。⑨掊(póu)克:横征暴敛。⑩服:政事。(11)慆(tāo)德:无德。(12)兴:助。(13)义类:邪曲。(14)怼(duì):怨恨。(15)对:应答。(16)攘:盗。(17)侯:语助词。作、祝:诅咒。(18)届:极。究:穷。(19)炰烋(páo xiāo):同“咆哮”。(20)敛怨:积怨。(21)不明:昏暗。(22)时:是。背、侧:指恶人。(23)陪、卿:指善人。(24)湎:沉溺。(25)式:法。(26)愆(qiān):过错。止:举止。(27)晦:指黑夜。(28)蜩(tiáo):蝉。螗:蝉的一种。(29)尚:还。(30)奰(bì):盛怒。(31)覃(tán):延。鬼方:远方。(32)时:善。(33)旧:指旧有的典章制度。(34)典刑:即典型。(35)颠沛:倒下。揭:树根翘起貌。(36)本:树根或主干。拨:断绝,败坏。

【鉴赏】这是召穆公刺厉王之诗。

全诗八章。此诗格局尤奇,除首章直斥厉王之外,其余各章均为文王叹殷之词。这种奇特的格局,在《雅》诗中实属罕见。这是因为厉王之恶类似商纣,所以文王嗟叹商纣,即等于诗人讽刺厉王。这种托古讽今、指桑骂槐的手法,颇为别致。

首章斥王失德慢天。恩德广大的上帝,是下民的君王。这是写天之常。性情暴虐的上帝,他的命令多邪僻。这是写天之变。上帝如此反复无常,是由厉王失德慢天所致。上天生下众民,他的命令之所以难以相信,正是因为厉王不能以善道自终。此章实乃全诗之总旨。

二章斥王贪婪暴戾。“贪”“暴”乃厉王之病根。唯“暴”,故所用皆强暴之人;唯“贪”,故所用皆聚敛之辈。怎么如此暴虐,怎么如此搜括,怎么让他们在位,怎么让他们在职。这四个排比句,一气贯注,揭露真是痛快淋漓。上天降下这些缺德之人,而你竟助之为恶。不用说,祸首不是别人,正是这个贪暴的厉王。

三章斥王任用小人。厉王所用皆邪恶小人。而这小人又可分为“强御”者和“柔恶”者两类。强暴者鱼肉百姓,故多遭怨恨;“柔恶”者爱进流言,故贼寇滋生。对此,百姓只有诅咒,且无穷无尽,因而国之大乱势所必至。

四章斥王善恶不明。厉王任用小人,盖由其德不明。他在中国骄横咆哮,积怨甚多。然而,他不但不以积怨为恶,反而以之为德,真是昏愦至极。唯如此,他才善恶不明,良莠不辨。明有“背仄”之小人,厉王谓之“无”而加以重用;明有“陪卿”之贤人,厉王谓之“无”而加以摒弃,这岂不昏庸透顶。

五章斥王沉湎于酒。上天不让沉湎于酒,可是厉王不畏天命,偏偏纵酒逸乐,荒淫无度。他饮酒败仪,无时不醉,叫号狂呼,甚至“俾昼作夜”,昏昏沉沉,真是荒乱到无以复加的地步。

六章斥王怙恶不悛。由于厉王荒淫至极,故使朝政无论大无论小皆临近丧亡。因此民情激愤,怨声载道。这怨叹之声如蝉之鸣,如羹之沸,整个中国无静之时,无宁之所。尽管局势如此混乱,但厉王不知幡然悔悟,仍坚持推行暴政。这样,开始不过内怒于中国,继而延及鬼方。远近皆怒,如火蔓延,岂可扑灭。

七章斥王废弃旧典。旧典乃治国之宝,可是厉王却弃而不用。国中虽无“老成人”,但还有“典刑”可资效法。你怎么这样置若罔闻,不肯听从。既然如此,那国家的命运必将倾覆。

八章斥王败坏本根。道德是国君的根本,根本若坏,国将必亡。这犹如一棵大树,仆倒在地根儿翘起,其枝叶虽没损伤,但它的根首先离开了土壤。根既无土壤滋养,那枝叶也必将随之枯败。这一比喻既形象又深刻。厉王失德,根本已坏,若不修德,国之必亡。“殷鉴不远,在夏后世”,这实际上是说“周鉴不远,在商纣之世”。这一结尾仍是规谏厉王改图,莫蹈纣王覆辙。古语云:“前车覆,后车戒。”厉王若还不猛醒,那车覆之祸就势必会降临。这一告诫何其深切。

此诗主题古今少有异议,唯今人杨公骥持有不同看法。他在《中国文学》一书中说是“反映周商斗争的诗篇”,“应是周初人的作品”。这种说法值得商榷。此诗首章只言上帝反复无常是由君王不能善终所致,而不见“文王”字样,由此便可见出此实非“周商斗争”之事。而以下各章均托言文王叹商,也只是借殷为喻,断非实录。尤其是诗之结尾二句意思更明。殷鉴在夏虽为文王叹纣之辞,然而托周鉴在殷也就不言而喻了。

荡

荡荡上帝,(鲁荡作。)

下民之辟。

疾威上帝,

其命多辟。

天生烝民,

其命匪谌。

靡不有初,

鲜克有终。

文王曰: 咨!

咨女殷商!

曾是彊御?

曾是掊克?

曾是在位?

曾是在服?

天降滔德,

女兴是力。

文王曰: 咨!

咨女殷商!

而秉义类,

彊御多怼。

流言以对。

寇攘式内。

侯作侯祝,

靡届靡究。

文王曰: 咨!

咨女殷商!

女炰烋于中国。

敛怨以为德。

不明尔德,

时无背无侧。

尔德不明,

以无陪无卿。

文王曰: 咨!

咨女殷商!

天不湎尔以酒,

不义从式。

既衍尔止。

靡明靡晦。

式号式呼。

俾昼作夜。

文王曰: 咨!

咨女殷商!

如蜩如螗,

如沸如羹。

小大近丧,

人尚乎由行。

内奰于中国,

覃及鬼方。

文王曰: 咨!

咨女殷商!

匪上帝不时,

殷不用旧。

虽无老成人,

尚有典刑。

曾是莫听,

大命以倾!

文王曰: 咨!

咨女殷商!

人亦有言:

颠沛之揭,

枝叶未有害,

本实先拨。

殷鉴不远。

在夏后之世。

昏聩的上帝,废弃法度原则,却君临下民。病苦生民,威罪黎庶的上帝,你的政令教化多所邪辟。上天生养众民,难道他们的本性不可信任?初始没有不好,可却很少能保持至终。

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王,竟然如此地强暴; 竟然如此地深敛盘剥; 竟然如此地纵容恶人居官在位; 竟然如此地让他们从政执事。君王昏聩,施行堕慢德行的教化,你们群臣助纣为虐,疾力助成这罪恶的德行!

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王,你的执事权臣大都是邪曲之辈,强暴豪横,敛结众怒。不惜流言蜚语,中伤贤德,寇盗抢夺全来自萧墙之内,弄得王与群臣猜忌不合,相互诅咒,没完没了无穷已。

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王。你自作威风咆哮于国中,聚敛的是怨恨反而自以为有德行。不光明,这才是你的真正品德,因此才没有贤人在你背后支撑,在你两旁辅佐。你没有光明的德行,因而也就没有陪臣,没有公卿。

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王,上天不曾用酒让你沉湎放纵,你就不应学那放纵迷醉的模样。你的容止已经有了过错,却仍不问昼夜,昏天黑地,饮酒不息。醉了酒,狂号滥呼,使昼作夜,荒乱透顶。

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王。政令从未顺理成章,使国中乱得如同小蝉大蝉鼓噪齐鸣,更像水沸汤扬。君王应行的政事,小小大大都日近消亡,人们仍不得不顺着你的路径前行。在内你已经被国中人们所怨怒,在外你的恶行已延及了远方。

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王。绝不是上天不善,只因你不用旧日法度。虽无年长大德之人供你依靠,还有常规成法由你遵循。你竟是如此地不明智,你殷商王国的命运就该因此而倾覆。

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王。先哲圣贤早有训诫: 根蹶仆倒的大树,虽暂见枝叶未受伤害,但根本已拔离土壤,枝叶又怎么可望存活?殷商覆亡就是明镜,它近在眼前,夏亡之后就是殷商。

《毛诗序》: “召穆公伤周室大坏也。厉王无道,天下荡荡,无纲纪文章,故作是诗也。”厉王无道,周室如大厦之将倾,作为深谙历史教训,敏于事理的王朝重臣,召穆公深感王朝的祸败厄运,痛心疾首,为诗以指陈厉王过恶。全诗凡八章,章八句,字里行间处处渗透着诗人那种浓重的忧患意识,在对厉王无道丑行的痛切指责中,显示着诗人深刻的思想。诗人将其对国家社稷的一腔赤诚和鞭辟入里的深刻见识纳入他巧妙的艺术构思当中,使全诗别开生面,成为诗三百中不可多得的名篇佳作。

“此诗格局最奇。本是伤时之作,而忽幻作文王咨殷之语。通篇无一语及于当世,但于末二语微词见意,而仍纳入文王界中。词意超妙,旷古所无。” (吴闿生 《诗义会通》) “文王曰咨,咨女殷商,初无一语显斥厉王。结撰之奇,在《雅》诗亦不多觏。”(陆奎勋《陆堂诗学》) 上述正是本篇艺术特色之所在。

诗首章直指上帝。对待上帝殷周有不同的认识。殷人以为一旦受天之命则将万世不易,以至有殷纣自恃天命在身,昏乱亡国。周人克商,清醒地认识到天命无常,“天不可信”(《尚书·君奭》)。感悟到殷周之兴亡,在于“有德无德之兴亡,故克殷之后,(周)犹兢兢以德治为务,祈天永命,乃在德与民二字”(王国维《殷周制度论》)。这是殷人留给周人的历史教训,这是铁的法则,谁违抗它,不保民,不行德政,谁就是自弃天命,谁就必然要亡国。诗人以这样的认识作为大背景,托言殷王实则是鸟瞰厉王行迹,并以 “疾威”二字作为全篇纲领,揭示厉王全无德政,殃民祸国。这样写来,既使诗篇具有先声夺人,振憾心魄的力度,又让下面的指陈万绪归一,使长诗浑融一体。

二章以下皆用 “文王曰咨,咨女殷商”开篇,领起全章,以文王指责殷纣为假托,直指厉王无道,表现出诗人义正辞严,使诗章气骨沛然直下,坚实有力。

二、三两章诗人具体化了首章的 “疾”字,即荼苦生民。这里生动地表现了纣王网罗恶人,纵臣作恶,为王朝敛怨的昏庸,形象地刻画了纣王的无可救药。二章重在“强御”“掊克”,这是从根本上瓦解王朝的祸根。纣王施行强梁政治,搜刮盘剥,刺激民怨,结果只能是自弃王权。后两句刻画纣王的恶臣助纣为虐,这样就将君臣狼狈为奸,凶恶愚蠢的面目入木三分地表现出来。本章连用四个“曾是”以惊叹诗人那种怒不可遏的神情,大义凛然的正直喷薄而出,使诗章气沛神足。三章写纣王集团造谣中伤排斥贤人自绝于道义的愚顽和蠢人内讧的丑相。两章回环照应,浑实有力地刻画出了纣王集团的基本面貌——痛苦人民,不行德政,这正是一伙祸国殃民的元凶。

四章诗人形象地表现了首章的“威”字,即暴虐人民。《国语·周语》载:厉王暴虐,任用奸人,搜刮民财,使“民不堪命矣”,厉王不但不自省改过,反而越发凶悍,“得卫巫使监谤者。以告,则杀之。”弄得人们不敢讲话,“道路以目”。终于百姓在忍无可忍的情况下,奋起抗暴,把厉王赶出国门。本章即将当时真实的历史面貌形象地刻画出来了。王朝内部分崩离析,贤人远避,厉王自己孤家寡人,环绕他的除掉恶人,便只有人民对他的怨毒痛恨,他自己坐于待燃的积薪之上,还自以为得计,威风凛凛,咆哮于国中,这样的昏君,不亡何待?可见本章虽责纣王,实是反映当时的历史真实。

五章刻画了纣王的败德。以酒害国,教训沉痛。周开国之初,大政治家周公就曾以酒为诫,教导周人。著名的《酒诰》指出了殷之丧国“亦罔非酒为辜”,提醒周人“罔敢湎于酒,不惟不敢,亦不暇。”这里诗人站在当代而着意刻画纣王倒行逆施,昼夜滥饮,沉湎于酒,荒淫无度,强调不是上天纵人作恶,而是人咎由自取,这实是以厉王为鹄的。

六章所述是纣王行政的必然结果。举国上下,民怨沸腾,不唯如此,还延及远方,这一局面映衬出纣王已经成就了他自己被人民抛弃,被历史痛恨的悲剧角色。以《国语·周语》人们“诱王”观之,异时之纣王就是当代之厉王。

七章诗人指出了纣王祸败的原因。决不是上帝不善,自决于民,就是自决于上帝。纣王既不用大德老成之人以辅弼,又亲手废坏王朝纲纪典刑,这只能导致 “大命以倾”。诗人不是墨守祖宗成法的愚臣,而是以思想家的冷静拿历史成败的经验教训来观察现实,陈述利害。

末章诗人引用成语,说明国本动摇,无法挽救。这是对前面的总结,也是对未来的预言。最后两句“微词见意”,虽 “仍纳入文王界中”,但还是揭晓了诗人创作的真实意图,这不是陈说历史,而是以史为鉴,照察当世,要警醒当世之君,警醒当世之人。

全诗词面无一语道及厉王,然而诗人所陈无一不是厉王行迹,在微言讽谏之中以结撰之奇,词意之超妙,见出诗人良苦用心。在骨子里结郁着深沉的使命感,责任感和浓重的悲剧意识,在结撰上别具一格,独领艺术胜境,使诗篇成为“千秋绝调” ( 《诗义会通》)。

荡

〔原文〕

荡荡上帝,(鲁荡作。)

下民之辟。

疾威上帝,

其命多辟。

天生烝民,

其命匪谌。(韩谌作沈。)

靡不有初,

鲜克有终。

(帝、辟,锡部。谌,侵部。终,冬部。冬侵合韵。)

文王曰: 咨!

咨女殷商!

曾是彊御?(鲁、齐御作圉。)

曾是掊克?

曾是在位?

曾是在服?

天降滔德,

女兴是力。

(克、服、德、力,之部。)

文王曰: 咨!

咨女殷商!

而秉义类,

彊御多怼。

流言以对。

寇攘式内。

侯作侯祝,

靡届靡究。

(类、怼、对、内,脂部。祝、究,幽部。)

文王曰: 咨!

咨女殷商!

女炰烋于中国。

敛怨以为德。

不明尔德,

时无背无侧。(齐侧作仄。韩

尔德不明,时作以,背作

以无陪无卿。倍。)

(国、德、则,之部。明、卿,阳部。)

文王曰: 咨!

咨女殷商!

天不湎尔以酒,

不义从式。

既衍尔止。

靡明靡晦。

式号式呼。(齐呼作謼。)

俾昼作夜。

(式、止、晦,之部。呼、夜,鱼部。)

文王曰: 咨!

咨女殷商!

如蜩如螗,

如沸如羹。

小大近丧,

人尚乎由行。

内奰于中国,

覃及鬼方。

(螗、羹、丧、行、方,阳部)

文王曰: 咨!

咨女殷商!

匪上帝不时,

殷不用旧。

虽无老成人,

尚有典刑。

曾是莫听,

大命以倾!

(时、旧,之部。人、刑、听、倾,耕部。)

文王曰: 咨!

咨女殷商!

人亦有言:

颠沛之揭,

枝叶未有害,

本实先拨。(鲁拨作败。)

殷鉴不远。(鲁鉴作监。)

在夏后之世。

(揭、害、拨、世,祭部。)

〔译文〕

昏聩的上帝,废弃法度原则,却君临下民。病苦生民,威罪黎庶的上帝,你的政令教化多所邪辟。上天生养众民,难道他们的本性不可信任?初始没有不好,可却很少能保持至终。

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王,竟然如此地强暴; 竟然如此地深敛盘剥; 竟然如此地纵容恶人居官在位; 竟然如此地让他们从政执事。君王昏聩,施行堕慢德行的教化,你们群臣助纣为虐,疾力助成这罪恶的德行!

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王,你的执事权臣大都是邪曲之辈,强暴豪横,敛结众怒。不惜流言蜚语,中伤贤德,寇盗抢夺全来自萧墙之内,弄得王与群臣猜忌不合,相互诅咒,没完没了无穷已。

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王。你自作威风咆哮于国中,聚敛的是怨恨反而自以为有德行。不光明,这才是你的真正品德,因此才没有贤人在你背后支撑,在你两旁辅佐。你没有光明的德行,因而也就没有陪臣,没有公卿。

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王,上天不曾用酒让你沉湎放纵,你就不应学那放纵迷醉的模样。你的容止已经有了过错,却仍不问昼夜,昏天黑地,饮酒不息。醉了酒,狂号滥呼,使昼作夜,荒乱透顶。

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王。政令从未顺理成章,使国中乱得如同小蝉大蝉鼓噪齐鸣,更像水沸汤扬。君王应行的政事,小小大大都日近消亡,人们仍不得不顺着你的路径前行。在内你已经被国中人们所怨怒,在外你的恶行已延及了远方。

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王。绝不是上天不善,只因你不用旧日法度。虽无年长大德之人供你依靠,还有常规成法由你遵循。你竟是如此地不明智,你殷商王国的命运就该因此而倾覆。

文王慨叹道: 唉! 唉,你这殷商君王。先哲圣贤早有训诫: 根蹶仆倒的大树,虽暂见枝叶未受伤害,但根本已拔离土壤,枝叶又怎么可望存活?殷商覆亡就是明镜,它近在眼前,夏亡之后就是殷商。

〔评介〕

《毛诗序》: “召穆公伤周室大坏也。厉王无道,天下荡荡,无纲纪文章,故作是诗也。”厉王无道,周室如大厦之将倾,作为深谙历史教训,敏于事理的王朝重臣,召穆公深感王朝的祸败厄运,痛心疾首,为诗以指陈厉王过恶。全诗凡八章,章八句,字里行间处处渗透着诗人那种浓重的忧患意识,在对厉王无道丑行的痛切指责中,显示着诗人深刻的思想。诗人将其对国家社稷的一腔赤诚和鞭辟入里的深刻见识纳入他巧妙的艺术构思当中,使全诗别开生面,成为诗三百中不可多得的名篇佳作。

“此诗格局最奇。本是伤时之作,而忽幻作文王咨殷之语。通篇无一语及于当世,但于末二语微词见意,而仍纳入文王界中。词意超妙,旷古所无。” (吴闿生 《诗义会通》) “文王曰咨,咨女殷商,初无一语显斥厉王。结撰之奇,在《雅》诗亦不多觏。”(陆奎勋《陆堂诗学》) 上述正是本篇艺术特色之所在。

诗首章直指上帝。对待上帝殷周有不同的认识。殷人以为一旦受天之命则将万世不易,以至有殷纣自恃天命在身,昏乱亡国。周人克商,清醒地认识到天命无常,“天不可信”(《尚书·君奭》)。感悟到殷周之兴亡,在于“有德无德之兴亡,故克殷之后,(周)犹兢兢以德治为务,祈天永命,乃在德与民二字”(王国维《殷周制度论》)。这是殷人留给周人的历史教训,这是铁的法则,谁违抗它,不保民,不行德政,谁就是自弃天命,谁就必然要亡国。诗人以这样的认识作为大背景,托言殷王实则是鸟瞰厉王行迹,并以 “疾威”二字作为全篇纲领,揭示厉王全无德政,殃民祸国。这样写来,既使诗篇具有先声夺人,振憾心魄的力度,又让下面的指陈万绪归一,使长诗浑融一体。

二章以下皆用 “文王曰咨,咨女殷商”开篇,领起全章,以文王指责殷纣为假托,直指厉王无道,表现出诗人义正辞严,使诗章气骨沛然直下,坚实有力。

二、三两章诗人具体化了首章的 “疾”字,即荼苦生民。这里生动地表现了纣王网罗恶人,纵臣作恶,为王朝敛怨的昏庸,形象地刻画了纣王的无可救药。二章重在“强御”“掊克”,这是从根本上瓦解王朝的祸根。纣王施行强梁政治,搜刮盘剥,刺激民怨,结果只能是自弃王权。后两句刻画纣王的恶臣助纣为虐,这样就将君臣狼狈为奸,凶恶愚蠢的面目入木三分地表现出来。本章连用四个“曾是”以惊叹诗人那种怒不可遏的神情,大义凛然的正直喷薄而出,使诗章气沛神足。三章写纣王集团造谣中伤排斥贤人自绝于道义的愚顽和蠢人内讧的丑相。两章回环照应,浑实有力地刻画出了纣王集团的基本面貌——痛苦人民,不行德政,这正是一伙祸国殃民的元凶。

四章诗人形象地表现了首章的“威”字,即暴虐人民。《国语·周语》载:厉王暴虐,任用奸人,搜刮民财,使“民不堪命矣”,厉王不但不自省改过,反而越发凶悍,“得卫巫使监谤者。以告,则杀之。”弄得人们不敢讲话,“道路以目”。终于百姓在忍无可忍的情况下,奋起抗暴,把厉王赶出国门。本章即将当时真实的历史面貌形象地刻画出来了。王朝内部分崩离析,贤人远避,厉王自己孤家寡人,环绕他的除掉恶人,便只有人民对他的怨毒痛恨,他自己坐于待燃的积薪之上,还自以为得计,威风凛凛,咆哮于国中,这样的昏君,不亡何待?可见本章虽责纣王,实是反映当时的历史真实。

五章刻画了纣王的败德。以酒害国,教训沉痛。周开国之初,大政治家周公就曾以酒为诫,教导周人。著名的《酒诰》指出了殷之丧国“亦罔非酒为辜”,提醒周人“罔敢湎于酒,不惟不敢,亦不暇。”这里诗人站在当代而着意刻画纣王倒行逆施,昼夜滥饮,沉湎于酒,荒淫无度,强调不是上天纵人作恶,而是人咎由自取,这实是以厉王为鹄的。

六章所述是纣王行政的必然结果。举国上下,民怨沸腾,不唯如此,还延及远方,这一局面映衬出纣王已经成就了他自己被人民抛弃,被历史痛恨的悲剧角色。以《国语·周语》人们“诱王”观之,异时之纣王就是当代之厉王。

七章诗人指出了纣王祸败的原因。决不是上帝不善,自决于民,就是自决于上帝。纣王既不用大德老成之人以辅弼,又亲手废坏王朝纲纪典刑,这只能导致 “大命以倾”。诗人不是墨守祖宗成法的愚臣,而是以思想家的冷静拿历史成败的经验教训来观察现实,陈述利害。

末章诗人引用成语,说明国本动摇,无法挽救。这是对前面的总结,也是对未来的预言。最后两句“微词见意”,虽 “仍纳入文王界中”,但还是揭晓了诗人创作的真实意图,这不是陈说历史,而是以史为鉴,照察当世,要警醒当世之君,警醒当世之人。

全诗词面无一语道及厉王,然而诗人所陈无一不是厉王行迹,在微言讽谏之中以结撰之奇,词意之超妙,见出诗人良苦用心。在骨子里结郁着深沉的使命感,责任感和浓重的悲剧意识,在结撰上别具一格,独领艺术胜境,使诗篇成为“千秋绝调” ( 《诗义会通》)。

荡dàng

平坦。《齐风·南山》一章: “鲁道有荡,齐子由归。”毛《传》:“荡,平易也。齐子,文姜也。”《齐风·载驱》一章:“鲁道有荡,齐子发夕。”毛《传》:“发夕,自夕发至旦。鲁之道路平易,文姜发夕由之往会焉,曾无惭耻之色。”

荡

读音d·ang(ˋ),为ang韵目,属ang—iang—uang韵部。徒朗切,上,荡韵。

❶摇荡;摇动。

❷洗;洗掉;涤荡。

❸闲逛;游荡。

❹弄光。如:倾家荡产。

❺放纵;放荡。

❻浅水湖。

❼[荡荡]平坦貌。

荡

读音t·ang(-),为ang韵目,属ang—iang—uang韵部。他郎切,平,唐韵。

❶古水名,即“汤水”,源出河南省汤阴县北。

荡

(一)趟,次。例第四十三回: “西门庆在门首看了一回马,众伙计家人,多在跟前,教小厮来回骑,溜了二荡。”(二)拿酒壶放在热水中温热,同烫。例第四十六回: “长儿往来荡酒拿菜。”

荡dāng

❶放纵。例:淫~、![]() ~、放(搁)~、置(搁)~(均为性交)。

~、放(搁)~、置(搁)~(均为性交)。

❷床前几。床前几儿是古代男女淫荡之具,也谓之“桱(jǐng)”、也谓之“桯(tīng)”。桱,即桯。桯,即椎子等工具的杆子,如:椎桯。这二字在这里古人戏谑、隐喻为男性生殖器。所以,关中方言中有:例:你身体不行,在床上就少胡骚桯(轻),少胡耍杆子(也说“儿杆子”)。

❍ 黑咧半夜胡逞桱(精),给女人胡生桯(轻)。

《广雅》:“荡、逸、放、恣、置也。”《说文》:“桱,桱桯也,东方谓之荡。”又“桯,床前几。”段注:“荡,桱,桯,皆床前几之殊语也。”《玉篇》:“桱,桯也。”《广韵》:“桯,椎桯。”

荡dang4

(动)略磨(刀刃):老头子又使劲地在碗口上~起刀来。(同上54)

荡

〔dang〕 jid mlad: 汤~出来了。ub giead jid mlalblongl lol jul.

荡秋千 〔dang qiu qian〕 dulqoud.

荡蕩;盪《广韵》徒朗·蕩;dg dnuî〈漳〉‖dàng

由古荡涤、洗涤义演变为用水过一下,洗涤,使干净:~喙dgcuì(漱口)

❍ 洗~suědg(洗涤)

❍ 用滚水~碗箸yîng gǔnzuǐ dgwnǎdî(滚水:开水。 箸:筷子)

❍ 面桶小~一下bbîntǎng siǒ dgzít'e(脸盆用开水过一下,使其干净)。《释名·释言语》:“蕩,盪也,排盪去穢垢也。”晋·张协《杂诗》之一:“秋夜凉風起,清氣蕩暄濁。”《西游记》第四六回:“小和尚一向不曾洗澡,這兩日皮膚燥癢,好歹蕩蕩去。”

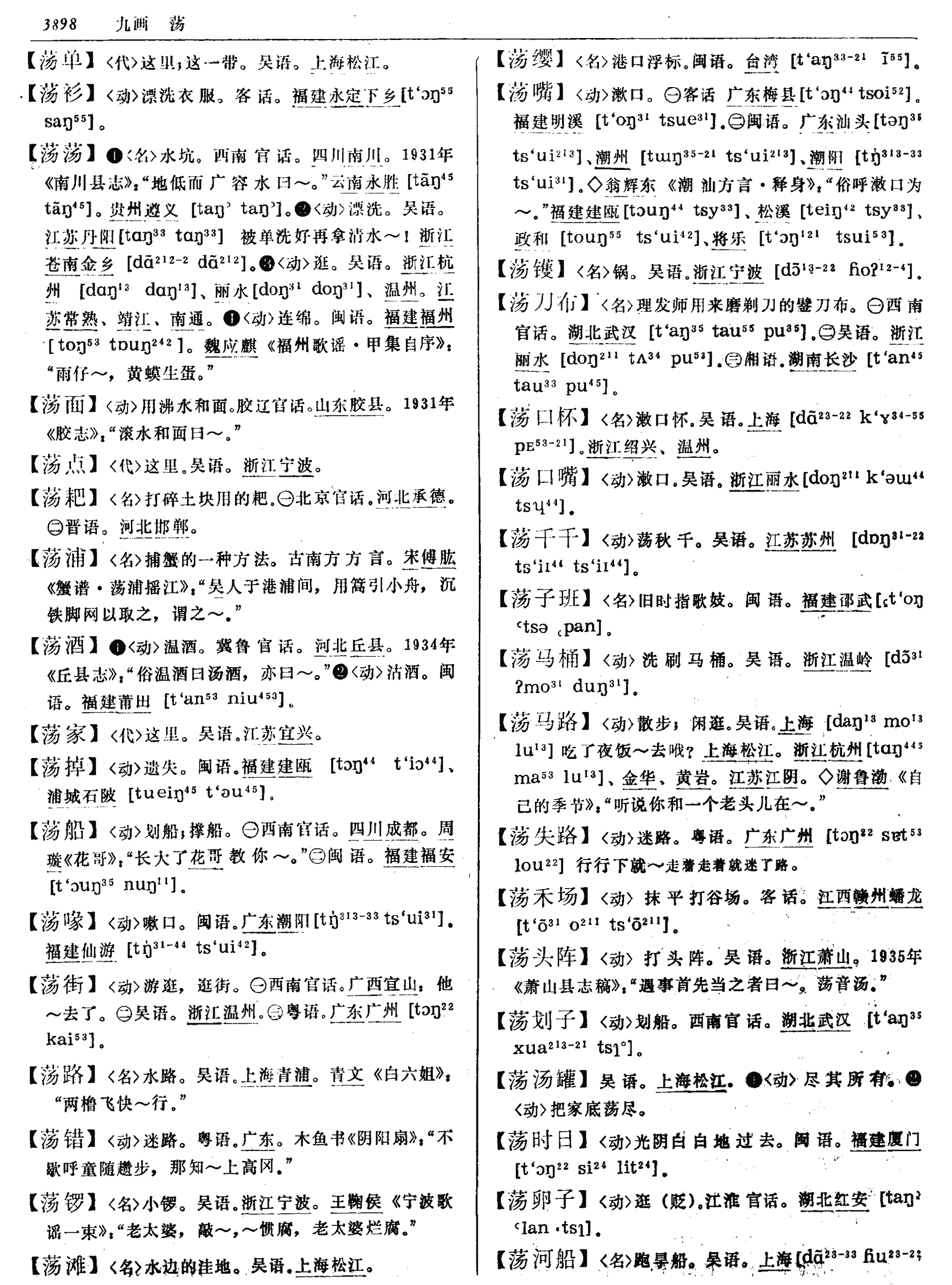

〗。

〗。 〗。

〗。 〗、大理〖

〗、大理〖 〗、文山〖

〗、文山〖 〗、临沧〖

〗、临沧〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

荡

〈隐〉宋明行院指卖。见《行院声嗽·通用》。荡,谐音“当”(典当),藉以隐喻卖。

荡蕩*盪❶-

❸dàng

❶摇动;晃动

△ ~秋千|震~。

❷冲洗

△ ~涤。

❸清除;弄光

△ 扫~|倾家~产。

❹没事走来走去;闲逛

△ 游~|~马路。

❺广阔;平坦

△ 浩~|坦~。

❻行为放纵;不检点

△ 放~。

❼浅水湖

△ 荷花~。

❽姓。

荡dàng

荡蕩、盪❶—

❹

❶摇动:~漾(yang)︱动~︱晃~︱摇~︱飘~︱浮~︱震~︱悠~︱回~︱波~︱激~︱簸(bo)~︱回肠~气。

❷闲逛:逛~︱游~︱闲~︱溜~︱流~︱闯~。

❸洗:~涤︱冲~︱涤~。

❹清除;弄光:~除︱~平︱扫~︱倾家~产。

❺放纵;不受拘束:放~︱浪~︱跌~︱淫~︱傥(tang)~︱放~不羁。

❻平坦:坦~。

❼浅水湖:芦花~︱黄天~。

○~然(形容存在的东西毁坏消失得一干二净)︱浩~(水势大;泛指广阔或壮大)︱空~~(空旷而冷清)。

荡dàng

❶ 摇摆,有时指走来走去:荡漾│动荡│飘荡。

❷ 冲洗,清除,扫除:荡涤│荡除│扫荡。

❸ 放纵:放荡不羁。

荡dàng

❶摇摆,有时指走来走去。

【词汇】荡漾︱动荡︱飘荡︱游荡

【组词】荡秋千︱荡起激流︱飘来荡去︱在湖中荡舟

【例句】让我们荡起双桨,小船推开波浪。

❍ 人走在桥上摇摇晃晃,就像荡秋千似的。

【近义】动︱飘︱游︱摇︱摆

【反义】定︱静︱安

❷冲洗,清除,扫除。

【词汇】荡涤︱荡然︱荡除︱扫荡︱冲荡

【组词】倾家荡产︱荡然无存︱荡气回肠

【例句】在商品经济大潮的冲击下,她过去的锐气已经荡然无存。

❍ 一场暴风雨荡去了马路上的污泥,街上清洁多了。

【近义】冲︱洗︱清︱除

荡dàng

❶动荡;放荡。《论语·阳货》:“古之狂也肆,今之狂也荡。”《广雅·释诂》:“荡、逸、放、恣,置也。”《思美人》:“吾将荡志而愉乐兮,遵江夏以娱忧。”王逸注:“涤我忧愁,弘佚豫也。”姜亮夫通故:“《庄子·大宗师》:‘遥荡恣睢。’王注:‘纵散也。’《礼记·月令》:‘毋或作为淫巧,以荡上心。’注:‘谓动之使生奢泰也。’此言荡志犹荡心矣。”《九思·遭厄》:“踵九阳兮戏荡。”

❷ 广大平易的样子。《尚书·洪范》:“王道荡荡。”《论语·泰伯》:“荡荡乎,民无能名焉。”《九叹·离世》:“路荡荡其无人兮,遂不御乎千里。”王逸注:“荡荡,平易貌也。”

荡dang

荡除 荡船 荡涤 荡妇 荡平 荡然 荡漾 荡舟 荡子1摆荡 板荡 波荡 簸(bo)荡 闯荡 涤荡 跌荡 动荡 放荡 浮荡逛荡 浩荡 晃荡 回荡 激荡 浪荡 流荡 飘荡 扫荡 水荡 坦荡 跳荡 闲荡 摇荡 淫荡 悠荡 游荡 震荡 荡秋千 空荡荡荡气回肠 荡然无存 荡析离居2 放荡不羁 倾家荡产 东飘西荡浩浩荡荡 神魂摇荡

荡dàng

摇动;飘摇:(邪气)偶因风~,或被云摧,略有摇动感发之意。(二·39)宝玉见他星眼微饧,香腮带赤,不觉神魂早~,一歪身坐在椅子上。(二六·595)

荡dàng

宋明行院市语谓卖。《行院声嗽·通用》:“卖: 荡。”

荡dàng

〖动词〗

一、摇动(1)。《送孟东野序》:水之无声,风荡之鸣。——水本没有声音,风摇动它发出声音。

二、涤除(1)。《贺进士王参元失火书》:若果荡焉泯焉而悉无有,乃吾所以尤贺者也。——假如涤除、泯灭干净什么都没有了,这就是我更要向您祝贺的原因。

荡dàng

〖形容词〗

平坦(1)。《季札观周乐》:美哉! 荡乎! ——好啊! 平坦啊!

荡蕩dàng

❶ 摇动。《韩非子·外储说左上》:“夫人~舟,桓公大惧。”韩愈《送孟东野序》:“水之无声,风~之鸣。”姜夔《扬州慢》:“二十四桥仍在,波心~,冷月无声。”

❷ 冲撞。柳宗元《黔之驴》:“稍近,益狎,~倚冲冒。”

❸ 放荡。《论语·阳货》:“好知不好学,其蔽也~。”又:“古之狂也肆,今之狂也~。”《荀子·荣辱》:“~悍者常危害。”

❹ 平坦。《诗经·齐风·南山》:“鲁道有~,齐子由归。”

荡*蕩dàng

B5B4

❶摇动;来回摆动:动~/飘~/~秋千。

❷闲逛:游~/在路上~来~去。

❸洗涤;清除:~涤/扫~/倾家~产。

❹放纵:放~/淫~。

❺积水长草的浅湖、洼地:芦苇~。

❻平坦:坦~。

破坏1

破(~门;~击;打~;压~;冲~;撕~;捣~;椎~;爆~;砸~) 毁(毁坏;毁折;撕~;捣~) 荡 颓(~塚复仇) 突坏 斫败 沮坏 败坏 啮啃 捣乱 捣蛋 摧绝

破坏和袭击:破击

破坏法令:亏法

破坏法制和纪律:坏法乱纪

破坏和扰乱法律法规:怀法乱纪

法度败坏,社会秩序混乱,人与人之间的伦理关系被破坏:彝伦攸![]()

为了私利而歪曲破坏法律:因私枉法

破坏他人的婚姻:破亲

破坏珍贵美好的东西:破璧毁圭 破璧毁珪

破坏和平,使之成乱局:以乱易整

加进不好的东西,破坏了原来美好的事物:鼠屎污羹

进行破坏活动:兴风作浪 掀风播浪 掀风鼓浪 掀风作浪 兴波作浪

坏人策划破坏活动:蠢蠢欲动 蠢蠢思动蠢蠢而动

从内部进行破坏的活动:木马计

扰乱破坏:搅破 娆败

捣乱破坏:娆害

使物体受到破坏、损伤:打破

摧毁破坏:摧破 残毁 毁沮

摧残,破坏:椓破 戕贼 残破

屠杀破坏:屠破

有意破坏,引火烧毁房屋、粮草、山林等:放火

放火烧山野的草木:放荒

有意放火:纵火

又放火又抢劫:焚掠

彻底破坏:摧毁

(使事物受到损害:破坏)

另见:损害1 毁坏1 事物 风气 名声

平坦

夷(夷坦;平夷;陵夷) 荡(荡平) 坦平 坦坦(履道~)

平坦与险阻:夷险

地势平坦,毫无遮挡:一马平川

地势平坦而宽敞:平展

广阔平坦:广夷 广易 衍夷

开阔平坦:开坦 开厂

宽广平坦:展平 广平

宽阔平坦:宽衍

光滑平坦:溜平

隆起而平坦:高平 隆平

像手掌样平坦:掌平

平坦的样子:町町 踧踧 亶亶

地形平坦延绵的样子:沵迤

(没有高低凹凸:平坦)

另见:平 平地

冲洗

荡(荡洗;荡涤;涤荡;洞荡) 涮沃(沃荡) 浇洗 洗汕 灌洗 涤汔 淘潠

用水冲洗,汰除杂质:淘(淘洗;淘濯)溲

淘洗米:淅(淅米) 释(释米) 渍米溲米

淘去泥沙:披沙

浸泡淘洗:滫涤

屏除荡涤:辟荡

摩擦冲洗:磨洗

(水冲着洗:冲洗)

湖

蒙古语称湖泊:淖尔 诺尔

池塘湖泊:陂(陂淀)

江河湖泊:川泽 三江七泽 三江五湖

蓄水可以灌溉的川泽:浸

南方的湖泊:炎湖

大湖:海(海子;洱~;青~) 巨浸

水浅的湖:淀(北洋~) 荡(湖荡;浅水湖;黄天~)

生长着大片芦苇的浅水湖:芦荡 苇荡

水面平静的湖荡:泖

干枯的湖泊:涸泽

含盐分的湖:盐湖 盐海

湖边:湖畔

湖面如一匹白练:匹练(~秋光)

(被陆地围着的大片积水:湖泊)

另见:水边地 沼泽 水面 岸 鱼

放荡

宕(宕佚;流宕) 荡(恣荡;沉荡;诞荡;浪荡;淫荡) 浪(孟浪) 泆(泆宕) 流僈 敖游 淫德 淫衍 淫滥 浩唐 悠忽 狂放

说话轻浮放荡:浪声浪气

妇人说话语气轻薄放荡:牝声浪气

放浪,放荡:茫荡

放荡的行为:秽行

怡悦放荡:怡荡

戏谑放荡:谑浪

亲昵放荡:媟狎

轻慢放荡:怠放

懒惰放荡:怠荒

荒怠放荡:荒浪

颓唐放荡:颓放 颓纵

颓废放荡:颓宕

骄矜放荡:矜荡

骄傲放荡:骄宕

骄纵放荡:骄佚 骄淫

强横放荡:豪荡 豪宕

凶恶放荡:凶淫

凶暴放荡:悍诞

放荡不正:邪荡

放荡不端:烂污

放荡不循规矩:跅弛

放荡不守礼法:荡检

放荡无节制:烂(~酒;~赌) 荒唐 荒乱

放荡无行:浪抗

纵情放荡:漫狂

恣纵放荡:纵逸 纵佚

(放纵,不受约束或行为不检点:放荡)

另见:放纵 沉迷 作风 轻浮 ︱正派

清除

清(清扫;清剔;清洗) 除(除扫;除荡;洗除;祓除;粪除;雪除;排除) 芟(芟薙) 刷(洗刷;~耻雪仇) 湔 荡(荡涤;荡涤;荡攘;消荡) 肃 扫(扫清) 廓蠲(蠲除;蠲祓;蠲荡;蠲涤) 涤(涤除;涤荡;盥涤) 出 淘潠洗伐 洗脱 祓禊 扑浣 洒除 洒扫

清除杂念,内心平静,不存念想:澄心涤虑 澄心定虑 澄心袯虑 澄心静意 澄心净意 澄心清意 澄心摄虑 澄心息虑 澄心息念 澄心淡虑 澄心淡虑 涤虑澄神 涤虑清心 涤思凝心 息心静虑同 息虑凝神 凝情涤虑 凝神涤虑 凝神摄虑 凝神息虑 凝思淡虑 凝思淡虑 净意澄心 静虑凝神 定神绝虑 淡虑澄情 淡虑澄清 绝虑凝神 究心涤虑

清除意念中庸俗的东西,使心志清洁纯正:澡雪精神 澡雪神襟 澡雪神情 精神澡雪

整治纷乱,清除弊端:整纷剔蠹

制止暴乱,清除祸害:禁暴除害

清除杂质使物体纯净:净化

清除一切污秽或不好的东西:荡垢涤污 磢垢涤污

清除社会上不好的或污秽的东西:涤瑕荡秽 涤瑕荡垢 涤秽荡瑕 涤垢洗瑕 蠲荡瑕秽

清除对公众有害的人或事物:徙根剪叶

清除豪强势力及一切坏人坏事:除秽锄豪

惩处坏人,清除残暴势力:惩奸息暴

抛弃清除:遗荡

涤除,清除:除涤

拂拭清除:掸(~扫;~尘)

用蛮横的手段驱赶清除:横驱直扫

用锹或铲撮取或清除:铲(~苞谷)

铲平,清除:削平

杀戮清除:诛荡

(扫除净尽;全部去掉:清除)

另见:全部 除去 铲除

毁坏2

毁(毁损;损毁;凋毁;夷毁) 瘁(堂钩隤~) 亏(颓亏;不~不崩) 溃(讧溃) 损(损折;损毁;折损) 残(破残) 毁(毁败) 陨(陨队;景公台~) 隳(隳靡;隳敝;隳废;隳坏;隳裂;隳顿;隳![]() ;隳颓) 荡(荡然;荡覆;荡隳) 圮(圮坏;隤圮) 慭 隤瘁阙坏 靡拉 散坏 发坏 破碎 残坏 凋摧 坏沮 夷伤

;隳颓) 荡(荡然;荡覆;荡隳) 圮(圮坏;隤圮) 慭 隤瘁阙坏 靡拉 散坏 发坏 破碎 残坏 凋摧 坏沮 夷伤

毁坏和失落:隳落

珠物残破毁坏:珠零玉落

强烈的作用使物体变坏:拿(让药水~坏)

冲击毁坏:冲毁 撞坏

堵塞毁坏:堙圮

湮没,毁坏:湮隳夷灭

坍塌毁坏:颓瘁

堕坏,毁坏:陊坏

无形中毁坏:潜溃

从高空掉下而毁灭:陨灭 殒落

飞机等因掉落而毁坏:颠隳 坠毁 失事

长期劳动的成果一下子被毁掉:毁于一旦废于一旦 坏于一旦

房屋全部毁坏:片瓦无存 片瓦不留 片瓦不存

彻底毁坏:连根烂

毁坏一空:毁荡

(物体遭到损坏:毁坏)

宽恕

宽(宽赦;宽宥;宽假;宽贷;宽贳) 恕(恕贷;恕亮;恕矜;放恕;容恕) 宥(宥恕;宥免;宥赦;赦宥;弘宥;放宥) 荡(荡宥) 原(原贷) 弘贷 赦贳 解谢 阔略 开赦 抬手 举手 容贷 假贷 含容

给予别人宽恕:开恩

宽恕罪过:宽愆

宽恕别人的过错:宽过

减罪宽恕:降恕 降宥

赦免过错,宽恕罪行:赦过宥罪

帝王对有过者赦之,有罪者宽之:雷作 雷雨作解

宽恕自己:恕己

宽恕自己也推及别人:宽己及人

同情宽恕:哀恕

哀怜宽恕:怜恕

怜悯宽恕:矜恕

怜恤宽恕:矜贷

原谅宽恕:原宥海涵

宽容,宽恕:优贷

包涵,宽恕:含贷

顺和宽恕:顺恕

仁慈宽恕:慈宥

公正宽恕:公恕

姑息宽恕:姑恕 姑宽

施恩宽宥:恩贷

加恩宽恕:恩宽

降恩宽宥:恩宥

越分宽恕:横贷

广施恩惠,给予宽恕:开恩

即使犯十次死罪也予以宽恕:十死不问

被宽恕:见恕

不宽恕:不贷(严惩~)

按法律不可宽恕:法无可贷

(宽容饶恕:宽恕)

另见:宽容 饶恕 宽免

摇荡

摇兀 掉瀁 遥曳

波动,摇荡:滉

动摇,摇荡:震荡

动摇,摇荡:荡(震荡) 颠(颠动) 簸(簸动)

震动,摇荡:振荡

摇荡的样子:憧憧 离离 离披 离翍

另见:颠簸

沼泽

皋 衍 荡 洿泽 沛泽

沼泽地带:皋泽

水少而草木丰茂的沼泽:薮

水草茂密的沼泽湖泊地带:薮泽

水草丛生的沼泽地:沛(大~)

水草丛生的沼泽地带:沮泽

深秋的沼泽地:霜皋

低洼的沼泽:黄涔

低洼积水野草丛生的地带:草泽

荒远的草泽:穷薮

深泽:浚泽 渊泽

深广的沼泽:邃薮

水草丛生的沼泽地:菹 沛

池塘沼泽:陂渰

干涸的沼泽:穷泽

(水草茂密的泥泞地带:沼泽)

另见:水边地 湖 草 林草地 茂密

毁坏1

毁(毁伤;毁败;损毁) 摧(摧折;摧坏;摧戕) 破(破坏;~釜沉舟) 败(败倒) 偾(颠偾) 残挤 戕 堕(堕断;折堕) 荡 毁(毁废) 蚀 椓(椓毁) 龁 齿奇(齿奇龁) 隳(隳坏;~人城郭) 黥劓 发坏 齿昔啮 蹧踏 蹧蹋揃坏 淘坏

毁坏根本:拔本塞源 拔本塞原 拔塞本源 塞源拔本 伐根竭源

自己毁掉了自己的事业或赖以依靠的重要力量:自毁长城 自坏长城 长城自坏

毁败朝政:偾裂

毁败国家或集体事业:毁家败业

毁败宗族:覆宗

毁坏森林:毁林(~开荒)

毁坏面容:毁容 毁面 舋面

毁坏声名:灭名

毁坏名誉:毁誉

褒贬毁誉:訾美

雷毁坏东西:雷殛

虫等咬坏物品:蛀(蛀蚀) 蠧(蠧蚀)

毁坏使残败:摧残 作践 作暴 糟蹋

拆除毁坏:拆毁 除拆 撤毁 撤坏 堕坏

烧掉毁坏:销毁 烧毁 焚削 湮灭 郁没

销毁印章:销印

销毁杀人罪证:毁尸灭迹

攻破烧毁:破毁

东西毁于兵焚:咸阳一炬 楚人一炬

摧残毁坏:残溃

击打毁坏:砸(砸坏) 捣毁

用火药炸坏:炸(~垮;~塌) 轰(~炸;~击)

毁坏掉:毁掉 消坏

撕破毁掉:撕毁 扯毁

熔化毁掉:销毁

毁除,毁掉:毁撤

肆意糟踏毁坏:糟毁

甚易毁坏:推卵

彻底毁坏:痛毁

(损害;破坏:毁坏)

另见:损害1 破坏1 侵害 瓦解

迷惑1

荡(荡惑) 魅(魅惑) 媚 炫 营(营惑) 惑蛊 惑乱 长惑 麋惑 演样 淫湎

以美色迷惑:惑媚

欺枉迷惑:罔惑

欺骗迷惑,使众人不知道真实情况:诳惑众听

蒙蔽迷惑:蔽惑

诡诈迷惑:矫惑

诱惑,迷惑:诱媚 诱怵 诱訹 魅惑

毒害使迷惑:煽 蛊惑 鼓惑

用动人的言辞蛊惑人:鼓舌掀簧

煽动蛊惑:扇惑 煽惑

侦察扇惑:诇扇

狡诈煽惑:狡扇

以妖言煽惑:妖惑

惊扰迷惑:骇炫

愚弄迷惑:愚迷

(使辨别不清:迷惑)

另见:欺骗 蒙蔽 引诱 致使 看不清2 辨别不清

水动

波动:滔荡

水波起伏:淡 沦涟(海波~)

水波动荡:洸朗

水波动荡的样子:溶氵裔 淡淡

水波动荡闪光的样子:洸(洸洸)

水波摇荡:波荡

水猛烈动荡:荡(荡薄;感荡) 滔(滔荡) 感宕

水动荡的样子:漾

水摇动的样子:潭瀹

波涛汹涌的样子:鸿溶 鸿涌

水波动的样子:淡淡 淡荡

水波微动的样子:淡潋

水波浮动的样子:溶溶荡荡

另见:流淌 激荡 波浪 漂流

震动1

震(震淡;震撼) 霆 荡(~人心神) 倾动 顷动(~前朝) 撼动 警动 惊动 竦动

震动在坐的人:惊座

威德震动:电熛

内心感到震动:惊心 骇心 骇胆

内心震动不安静:惊神

看到某种严重情况引起内心的震动:触目惊心 触目骇心 惊心怵目 怵目惊心 惊心骇瞩 刿目怵心 刿心怵目

眼见之后内心震动,感到悲惨:惊心惨目

震动摇憾:震憾

心灵震撼,兴奋神往:驰魂夺魄 驰魂宕魄

名声迅速扩大,引起震动:声威大震

震动人心,耀人眼目:惊心眩目

恐惧震动:耸动

受到惊忧震动:波骇

诛戮所引起的震动:诛震

(重大的事情、消息等使人心不平静:震动)

摇摆

摆(摆荡;摆动;摆拉) 晃(晃动) 荡(荡掉) 飘(飘兀;飘飖) 甩

摇晃,摆动:踔掉

摇曳摆荡:飖拽

漂浮摇摆:漂摆

来回摇动:摆动

悬空摆动:悠摆 悠荡

随风摆动:飘漾 飘曳

随风飘动摇摆:曳 麃摇 飘摇

细长柔软的东西随风摆动:闲袅

花枝迎风摆动:花枝招展 花枝招飐 招飐花枝

运转摆动:运掉

有节奏地摆动:舞动 运动

随风舞动:飘舞

旋转舞动:蹁跹

左右大幅度地摆动:东颠西簸

在空中有规律地摆动:悠荡

摇摆不定的样子:遥遥

颠簸摇摆的样子:颠掉

(向相反的方向来回移动:摇摆)

洗涤

洗(洗去;洗杀;洗溉;沃洗;洗浣;洗濯;洗荡;沐洗;盥洗) 浣(浣浣;浣涤;浣濯;漱浣;盥浣) 沃 湔(湔洗;湔汰;湔涤;湔濯;湔祓;湔拔;湔澣) 溉(溉灌;盥溉) 濯(濯洗;濯浣;浇濯;洒濯;盥濯;滫濯) 漱(漱涤;漱濯;漱澣) 澡(澡槩;澡溉;澡洒;澡盥) 溞 涤(涤濯;涤汰;涤除;涤溉;涤汔;涓涤) 荡 盥(盥涤) 澉淡 淡澉洒练 淡澉 挥澣 疏瀹 颒泽

冲洗,洗涤:漂

清除,洗涤:蜕濯

洗涤衣物:洗涮浣衣 捣衣 汰衣 濯浣

洗或浆衣服:浆洗 洗浆

洗涤器物:涤器

洗涤溺器:抒厕

洗去杂质:淘汰

拆开来洗:拆洗

用水洗涤:打渲

沾湿洗涤:沾洗

边擦边洗:擦洗 擦刮

用刷子蘸水洗:刷(刷洗;洗刷) 澳溟

压挤擦洗:挤擦

边刮边洗:刮洗

边搓边洗:颒泽 搓洗 揉濯

在水中摇动着洗:摆(摆洗;~衣服)

洗净:净(净洗)

洗净污物:洗清

洗尽:清洗 涤盥 燂洗 洗刷 湔刷 澡刷 澡涤 湔浣

清洗肠子:蠲肠

洗涤,清洗:洗汰

洗濯,清洗:汰

清洗得一干二净:一洗而空

(用水或汽油、煤油等去掉物体上面的脏东西:洗涤)

另见:水 除去 污垢

荡蕩dàng

徒朗切,上荡。

❶疏通,流通。《周礼·地官·稻人》:“以沟~水,以遂均水。”

❷流浪,漂泊。《古诗十九首》:“昔为倡家女,今为~子妇。”

❸平坦,宽广。《诗·齐风·南山》:“鲁道有~,齐子由归。”

❹摇动,动摇。《荀子·劝学》:“群众不能移也,天下不能~也。”

❺涤除;废除。《礼记·冠义》:“~天下之阳事,……~天下之阴事。”

❻放纵,放荡。《淮南子·俶真》:“其德~者,其行伪。”

荡

《诗·大雅》篇名。《诗序》说是召穆公哀伤周厉王无道,法度废灭,周室大坏,因作此诗。诗中论述了殷代覆灭的原因,以“殷鉴不远,在夏后之世”作结,对统治者的昏庸残暴提出严重警告。

荡蕩、盪dàng

❶摆动,摇动。如:动荡,飘荡,荡舟,荡起双桨,荡秋千。

❷闲逛。如:游荡。

❸洗涤。如:荡涤一切污泥浊水。

❹全部搞光,清除。如:扫荡,倾家荡产。

❺行为不检点,放纵。如:淫荡,浪荡。

❻浅水湖。如:芦花荡,黄天荡。

荡(蕩);[Ⅰ盪]dànɡ

Ⅰ ❶ (摇动;摆动) swing;sway;wave:~ 桨 pull on the oars;~ 秋千 play on a swing

❷ (无事走来走去;闲逛) loaf;wander;roam;loiter;go about:游 ~ loaf about

❸ (冲洗) rinse:冲 ~ rinse out;wash away;

涤 ~ wash away;cleanse

❹ (全部搞光;清除) clear away;sweep off:倾家 ~ 产 lose a family fortune;go bankrupt;

扫 ~ mopping up;mopping-up operation Ⅱ (放纵,行为不检点) dissolute;loose (in morals):放 ~ dissolute;dissipated;

淫 ~ lustful;lascivious Ⅲ ❶ (浅水湖) a shallow lake;marsh:芦苇 ~ a reed marsh

❷ (姓氏) a surname:~ 虺 Dang Hui

◆荡荡 vast;great;straight;

荡涤 [书] cleanse;clean up;wash away;

荡妇 dissolute woman;a woman of loose moral;vamp;

荡气回肠 very touching;agitated in mind; pathetic; soul-stirring; hear-reading;

荡然无存 [书] all gone;nothing left;

荡漾 ripple;undulate;be agitated

荡dàng

❶

❷闯

❸春心

❹东风浩

荡蕩;盪dàng

(9画)![]()

![]()

【提示】在异体字整理前,表示 “冲洗”“晃动” “清除”等意思时,“荡 (蕩)” 的异体是 “盪”; 表示 “闲逛”“行为放纵”“浅水湖”等意思时,“荡 (蕩)” 没有异体。艹,3画,宋体是一横两竖,楷体第三笔是撇; 旧字形4画,中间一横断为两笔。

*荡1(蕩)〔盪〕dàng

9画 艹部

(1) 洗涤: 冲~|涤~。

(2) 清除: 扫~|倾家~产。

(3) 摇动;摆动: ~桨|动~|摇~|飘~|~秋千。

*荡2(蕩)dàng

(1) 走来走去: 游~|闲~。

(2) 放浪;放纵: 放~|浪~|淫~。

(3) 平坦: 坦~。

(4) 浅水湖: 芦~|黄天~。

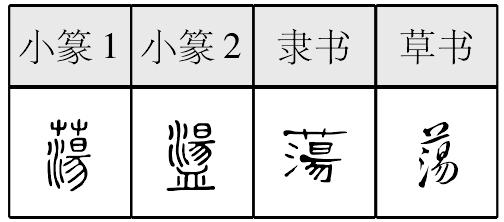

荡1荡2蕩盪dàng

上古 形 声字。《说文》说:从氵(水),𦳝声。 本或作“汤”。是河南汤阳县北的一条水(河)名。唐代以后作“汤水”。古代假借为摇动,来回摆动义。荡2的古音就变为去声,浊音声母。如:荡舟|荡秋千。组词如:摇荡|荡漾。引申为清除,弄光。如:倾家荡产。组词如:扫荡。又引申为洗涤。组词如:荡涤(义为摇摆,清除,洗涤)。过去又可以写作“盪”,现规定为异体字。见《异体字表》。荡1又引申为不受约束或行为不检点。组词如:浪荡。又转义为浅水湖。如:芦花荡。

荡蕩★繁◎常;盪★异◎常★常

dànɡ蕩,形声,从水,

.jpg) (tānɡ)声,本义为古水名,引申为浅水湖、闲逛、行为放纵、清除等。今类推简作“荡”。盪,形声,从皿,湯声,本义为用于洗涤的器皿,引申为洗涤、摇动等。《异体字表》以“盪”为异体字。《简化字表》把“蕩”类推简作“荡”。

(tānɡ)声,本义为古水名,引申为浅水湖、闲逛、行为放纵、清除等。今类推简作“荡”。盪,形声,从皿,湯声,本义为用于洗涤的器皿,引申为洗涤、摇动等。《异体字表》以“盪”为异体字。《简化字表》把“蕩”类推简作“荡”。【辨析】

“蕩”与“盪”不是等义异体字。

【构词】

芦花荡(蘆花蕩)∣放荡(放蕩)∣扫荡(掃蕩)∣倾家荡产(傾家蕩産)∣动荡(動盪)∣激荡(激盪)∣飘荡(飄盪)∣震荡(震盪)∣荡秋千(盪鞦韆)

荡

(1)〈动〉用同“挡(dǎnɡ)”。抵挡;遮挡。例见〖荡寒〗。

(2) 〈量〉表示说话的遍数。例见〖一荡〗。

另见tānɡ(“荡荡”),tànɡ。

荡

(1)见〖汤(tànɡ)〗❶。

(2) 〈动〉用同“烫”(后起字)。用热水暖;使热。

《金》一: 都拿上楼来,摆在桌子上,无非是些鱼肉果菜点心之类,随即~上酒来。又六一: 当下王六儿把酒打开,~热了,在旁执壶,道国把盏,与西门庆安席坐下。

(3) 见〖汤(tànɡ)〗

❹。

另见dànɡ,tānɡ(“荡荡”)。

- 耙梳是什么意思

- 耙榔头是什么意思

- 耙泥是什么意思

- 耙浸冬是什么意思

- 耙犁是什么意思

- 耙田是什么意思

- 耙矿机是什么意思

- 耙粪器是什么意思

- 耙耕是什么意思

- 耙耙儿是什么意思

- 耙耰子是什么意思

- 耙耳朵是什么意思

- 耙茬耕作是什么意思

- 耙草是什么意思

- 耙钉子是什么意思

- 耙锄伤是什么意思

- 耙锄头是什么意思

- 耙集抓斗是什么意思

- 耙黄豆是什么意思

- 耙(小内刈)是什么意思

- 耙:是什么意思

- 耚是什么意思

- 耛是什么意思

- 耜是什么意思

- 耜务是什么意思

- 耜卿是什么意思

- 耜头是什么意思

- 耜洲是什么意思

- 耜洲山庄是什么意思

- 耜耕农业是什么意思

- 耜鎝是什么意思

- 耝是什么意思

- 耞是什么意思

- 耞连是什么意思

- 耟是什么意思

- 耠是什么意思

- 耠喽是什么意思

- 耠地是什么意思

- 耠子是什么意思

- 耠子头是什么意思

- 耠弄是什么意思

- 耠钩是什么意思

- 耡是什么意思

- 耡粟是什么意思

- 耡耰是什么意思

- 耢是什么意思

- 耢地是什么意思

- 耢子是什么意思

- 耢条是什么意思

- 耢渣儿是什么意思

- 耣是什么意思

- 耤是什么意思

- 耤河是什么意思

- 耥是什么意思

- 耥稻是什么意思

- 耥耙是什么意思

- 耥靶是什么意思

- 耦是什么意思

- 耦之中又有耦焉,而万物之变遂至无穷。是什么意思

- 耦余是什么意思