茶饼病tea blister blight

由坏损外担菌侵染茶树幼嫩叶、茎的一种真菌病害。1855年印度东北部阿萨姆地区最早发现茶饼病,1866年英国皮尔(S. E. Peal)记载了此病,之后印度、印度尼西亚、马来西亚、日本等国家相继发现。中国1903年安徽省已有记载。40年代末,印度、斯里兰卡,印度尼西亚等国对茶饼病的病原物生物学,流行和预测,以及防治进行了详细研究。中国广东、四川、云南等地茶叶研究机构对茶饼病的发生、流行与防治也进行了研究。

分布和为害 茶饼病分布在南纬8°(印度尼西亚爪哇岛)至北纬35°(日本静冈县); 东经75°(印度尼尔吉里山)至138°(日本静冈县)的区域内。亚洲各产茶国和意大利均有发生。中国除江北茶区外,均有发生; 一般局限于高山茶园,西南和中南茶区发生较重。流行年份,印度尼西亚、斯里兰卡、印度可减产43%~50%; 中国海南省病梢率在40%~50%,严重的高达90%,直接影响产量,病芽梢制茶,味苦易碎,茶叶品质明显下降。

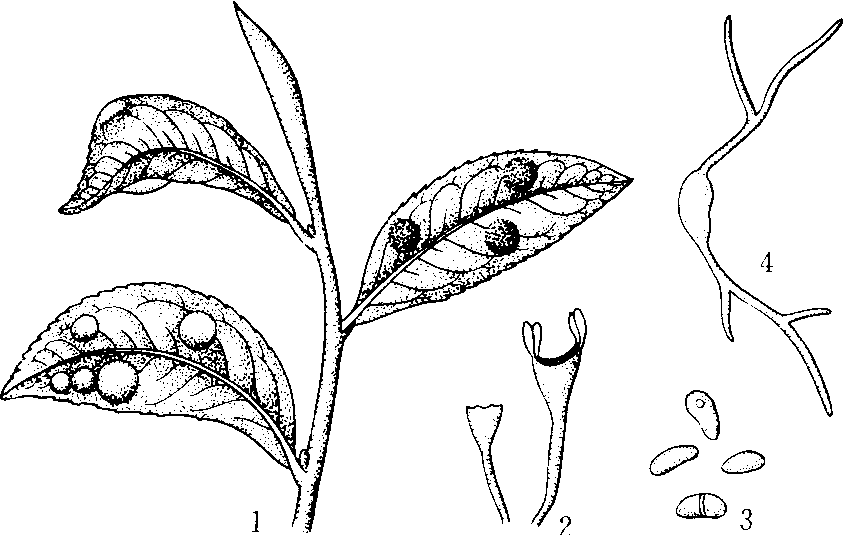

茶树受害后,嫩叶上病斑淡黄或稍呈红色,圆形或椭圆形,小型、水渍状,后渐扩大至0.6~1.2厘米,周围有黄绿色晕圈和暗绿色带。病斑正面凹陷,背面突起成疱斑,上面复有一层灰白色或粉红色粉末,最后粉末消失,疱斑呈淡褐色枯斑,边缘 一圈灰白色,形似饼状。每张叶片上可形成多个疱斑,中脉或边缘部罹病,叶片扭曲畸形(见图)。嫩茎上疱斑稍长形,灰色,与叶片上相似,严重时,病部以上新梢枯死。茶果受害变成僵果脱落。

病因 病原物为坏损外担菌属担子菌,外担菌目。1895年马西(G. W.Massee)确定其病原物为Exo basidiumvexans Massee,无性态在自然界尚未发现。病斑突起部分的粉末即病菌的子实层,生于叶片下表皮,成熟后,菌丝体顶部生担子,担子棍棒状,大小30~50×3~6(微米),顶生2~4个小梗,长3~4.5微米,每个小梗上顶生1个担孢子。担孢子肾形或椭圆形,无色,单胞,大小9~16×3.5~6(微米),后形成双胞担孢子,大小14~17×3.5~5.6(微米)。茶饼病菌是一种专性寄生菌。印度发现该病菌有2个生理小种。担孢子寿命短,对短光波高度敏感,紫外光照射45分钟,可致死。相对湿度大于90%,或有水膜,温度在25℃以下,最适于孢子萌芽。致死温度为35℃以上。

茶园有充足菌源,日照、湿度和温度是影响发病的重要因素,其中以日照为主要因子。发病期早晨连续日照少于4小时,适宜于发病,日照大于4小时,则抑止发病; 叶片保持11小时湿润,发病重,低于此值,发病轻,连续10~14天内,5天平均相对湿度大于83%,病害流行; 平均温度15~20℃为发病适温,31℃以上,停止发病。中国茶区一般3月至4月,9月至10月为发病盛期。高海拔茶园多雾露,湿度大,晴天少,病害易流行。偏施氮肥促使茶梢生长旺盛,组织幼嫩,且使茶园遮阴过度和杂草丛生,因而发病较重。

茶饼病症状和病原物

1. 症状; 2. 病菌担子和担孢子; 3. 担孢子;4. 萌发中的担孢子

品种间抗病性有差异。印度文卡塔(Ram C. S.Venkata C. S.)研究不同抗性品种镍素含量不同,抗病品系叶片中镍素含量在14~25毫克/千克,而感病品系在6~10毫克/千克。不同地区抗病性表现不稳定。海南省抗病品种有祁门1号、云南群体种、广西凌乐白毫等。

侵染过程和病害循环 病菌以菌丝体在活组织内越冬。次年春季条件适宜时,病疱上形成大量担孢子进行初次侵染。海南、广东和云南等地冬季温暖,无越冬现象,但盛夏期高温和强日照,病菌在阴湿茶园或茶树上越夏。担孢子借气流传播,落在嫩叶茎上,在有水膜或高湿条件下,5~6小时后萌芽,侵染叶片,在细胞间隙蔓延。病害潜育期1~11天,孢子形成期2~18天。担孢子成熟后,进行再侵染。

病害控制 化学防治是主要防治措施。发病初期,连续5天中3天上午的平均日照数等于或小于3小时,或5天日降雨量在2.5~5毫米以上时,应立即喷药。印度和斯里兰卡确定当芽梢罹病率达30%~35%时,选用15%三唑酮(粉锈宁)或20%萎锈灵液喷洒。印度、斯里兰卡等国使用75%十三吗啉液,或50%比锈灵液,有预防、治疗和铲除作用。十三吗啉和比锈灵的持效期分别为17天和21天,并可兼治茶叶害螨。也可用多抗霉素100单位或0.6%~0.7%石灰半量式波尔多液,进行保护。砍伐遮阴时,选择修剪时期,勤除杂草,增施钾肥,也可减轻发病。

茶饼病tea blister blight

茶树芽叶的重要病害之一, 又名叶肿病。分布于四川、云南、贵州、湖南、江西、福建、广东、浙江、安徽、湖北、广西、台湾等省区的山区茶园, 尤以云、贵、川三省的山区茶园发病最重。印度、斯里兰卡、印度尼西亚、日本等国均有发生。

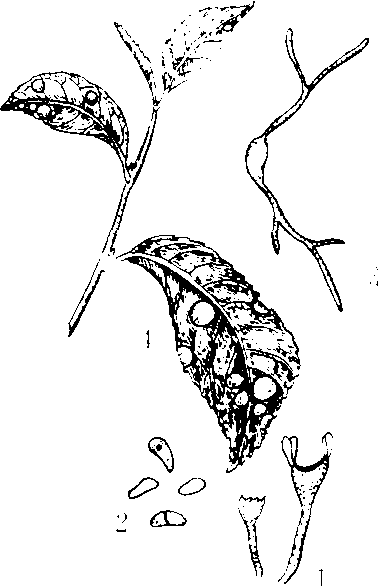

症状 嫩叶上初发病为淡黄色或红棕色半透明小点,后渐扩大并下陷成淡黄褐色或紫红色的圆形病斑,直径为2~10毫米, 叶背病斑呈饼状突起,并生有灰白色粉状物, 最后病斑变为黑褐色溃疡状, 偶尔也有在叶正面呈饼状突起的病斑, 叶背面下陷。叶柄及嫩梢被感染后, 膨肿并扭曲, 严重时,病部以上新梢枯死。花蕾及幼果偶尔发病。

病原 外担子菌学名为Exobasidium vexans Ma-ssee, 属外担菌目外担菌科外担菌属。病斑背面隆起部分的白色粉状物为病菌的子实层。担子圆筒形或棍棒形, 单胞、无色, 长宽为49~150×3.5~6微米。顶生2~4个小梗,每个小梗上生一个担孢子。担孢子肾形, 长椭圆形, 单胞无色, 长宽为9~16×3~6微米,成熟时产生一隔膜, 变成双胞。

侵染规律 以菌丝体潜伏于病叶的活组织中越冬和越夏。翌春或秋季, 平均气温在15~20℃, 相对湿度85%以上时, 菌丝开始生长发育产生担孢子,随风、雨传播初侵染, 并在水膜的条件下萌发, 芽管直接由表皮侵入寄主组织, 在细胞间扩展直至病斑背面形成子实层。担孢子成熟后又飞散传播进行再次侵染。一个成熟的病斑在24小时内可产生近百万个担孢子, 病菌寄生性强, 当病组织死亡后, 其中寄生的菌丝体也随之死亡。担孢子寿命短, 2~3天后便丧失萌发力,在直射阳光下, 0.5~1小时即死亡。病害的潜育期长短也与气温、湿度和日照的关系密切。一般日平均气温为19.7℃时, 为3~4天; 15.5~16.3℃, 需9~18天。山地茶园在适温高湿、日照少及连绵阴雨的季节, 最易发病。西南茶区于7~11月, 华东及中南茶区于3~5月和9~10月, 广东海南茶区于9月中旬至翌年2月期间, 都常有发生和流行。就茶园本身来说,低洼、阴湿、杂草丛生、采摘过度、偏施氮肥、不适时的台刈和修剪以及遮荫过度等, 也利于发病。茶树品种间的抗病性有一定的差异, 通常小叶种表现抗病, 而大叶种则表现为感病, 大叶种中又以叶薄、柔嫩多汁的品种最易感病。

防治 加强栽培管理, 勤除杂草,适当增施磷、钾肥, 以增强茶树抗病力。及时采茶, 清除病原, 减少病害。发病严重茶园冬季可用波美0.3~0.5度石硫合剂封园, 早春用0.6~0.7%石灰半量式波尔多液, 发病期间可用0.2~0.5%硫酸铜、0.2%硫酸镍液, 70%甲基托布津1 000倍液或100ppm多抗霉素喷施, 均可获得良好效果。在国外, 曾用0.15%十三吗啉药液抑制病斑上担孢子的形成, 用50ppm的比锈灵药液可完全抑制担孢子萌发,用500ppm或1 000ppm药液喷雾,可控制已被感染6~9天的病斑扩展。

茶饼病tea blister blight

又称叶肿病。主要分布云南、海南、广东、贵州、广西、四川等省区;印度、斯里兰卡、印度尼西亚、日本等国也有分布。以海拔较高、低温高湿的茶园发生严重。病叶制茶味苦涩。嫩叶上病斑圆形淡黄褐色,正面凹陷,背面突起,上生灰白或粉红色粉末,叶柄及新梢肿胀扭曲而枯死。病原菌Exoba-sidium vexans Massee,属外担菌目外担菌科。担子棍棒状,无色无隔,大小49~150μm ×3.5~6μm。顶生4个担孢子。担孢子肾形,单胞无色,大小9~16μm×3~6μm。它为纯寄生菌。以菌丝体在病叶活组织中越冬和越夏。翌春或秋季产生担孢子随风雨传播,在水膜中萌芽侵染茶树。日照少低温高湿条件下利于发病。宜用调节修剪时期;勤除杂草;喷洒农药等方法防治。

茶饼病

1.担子和担孢子 2. 担孢子 3.萌发中的担孢子 4. 病叶症状

茶饼病Exobasdium vexans Massee

又称“叶肿病”。初时嫩叶上呈淡黄色或红棕色小点,渐扩大并下陷成淡黄色或紫红色圆形病斑,直径约2—10毫米,叶背病斑呈饼状突起,生有灰白色粉状物,后病斑变黑褐色溃疡状,严重时,病部以上新梢枯死。

茶饼病

gall of tea

- 释明本是什么意思

- 释昙噩是什么意思

- 释昙无竭是什么意思

- 释昙霍是什么意思

- 释晓云是什么意思

- 释普明是什么意思

- 释普济是什么意思

- 释智严是什么意思

- 释智宣是什么意思

- 释智愚是什么意思

- 释智斌是什么意思

- 释智林是什么意思

- 释智炫是什么意思

- 释智通是什么意思

- 释智遗形,超然自丧是什么意思

- 释智骞是什么意思

- 释服是什么意思

- 释服求仕是什么意思

- 释木是什么意思

- 释木鱼是什么意思

- 释机修是什么意思

- 释来复是什么意思

- 释柯集是什么意思

- 释柳永[八声甘州]之“颙望”是什么意思

- 释梦是什么意思

- 释梵琦是什么意思

- 释正岩是什么意思

- 释正觉是什么意思

- 释正道是什么意思

- 释比是什么意思

- 释毛诗音四卷是什么意思

- 释氏是什么意思

- 释氏切韵是什么意思

- 释氏稽古略是什么意思

- 释氏要览是什么意思

- 释氏通鉴是什么意思

- 释永光是什么意思

- 释泔是什么意思

- 释法是什么意思

- 释法丰是什么意思

- 释法光是什么意思

- 释法制而妄怒,虽杀戮而奸人不恐。是什么意思

- 释法安是什么意思

- 释法显是什么意思

- 释法朗是什么意思

- 释法术而心治,尧不能正一国是什么意思

- 释法术而心治,尧不能正一国。是什么意思

- 释法杲是什么意思

- 释法进是什么意思

- 释泪是什么意思

- 释洪偃是什么意思

- 释流是什么意思

- 释滞是什么意思

- 释灯霞是什么意思

- 释灵一《栖霞山夜坐》 - 唐山水诗赏析是什么意思

- 释灵澈《天姥岑望天台山》 - 唐山水诗赏析是什么意思

- 释灵澈《简寂观》 - 唐山水诗赏析是什么意思

- 释然是什么意思

- 释然于心是什么意思

- 释然悟,翻然悔。是什么意思