茶白星病tea white scab

茶树芽叶病害之一, 又称点星病。分布于安徽、浙江、福建、江西、湖南、四川、贵州等省, 日本、印度尼西亚等国亦有报道。为害茶、油茶、山茶等植物。

症状 嫩叶初发病呈针头状的褐色小点, 对光照射, 可见周围有黄色晕圈。以后病斑稍稍扩大, 呈圆形, 直径1毫米左右。正面病斑中部变灰白色, 略凹下, 周围有褐色隆起线, 病、健部分界十分清楚。后面病斑与正面很相似, 但病斑中部常呈淡褐色。一片嫩叶上病斑数目不定, 少则数个, 多的达数十个以至百个以上。病斑多时连成不正形斑块。后期在病斑正面灰白色部分, 长有黑色小点, 数个散生。嫩芽、嫩茎和叶柄上的病斑与嫩叶上的很相似, 但数目不如嫩叶上的多。病梢上叶片小, 节间短, 百芽重减轻。病害严重的叶片, 呈焦枯状, 极易脱落。

病原 叶点菌学名为Phyllosticta theaefoliaHara,属球壳孢目球壳孢科无色单胞族叶点菌属。病斑正面所见的黑色小点, 即病原菌的分生孢子器, 球形或近球形,直径60~90微米(培养基上培养的分生孢子器, 显著比病组织上的大), 暗褐色,有孔口或有乳头状突起。孢子成熟后即从孔口喷出。孢子圆形、椭圆形或卵圆形, 长宽为 2.6~4×2.6~3.4微米, 无色、透明、单胞。

侵染规律 发病地区的茶树生长季节, 均可见到病叶。冬季以分生孢子器和菌丝在有病枝叶上越冬,翌年温、湿度适宜, 产生胞子借风、雨飞溅,侵入嫩梢。一般温度以20℃左右、相对湿度在70%以上为最适宜。旬平均温度高于25℃, 对白星病的发生不利。发病与降雨次数关系大, 凡降雨次数多则发病严重, 春、秋两季雨后, 病害明显加重。安徽皖南山区春季发病最多, 秋季次之, 夏季最少。从3月中、下旬到4月初茶叶初展, 开始出现病斑, 以4~5月份, 尤其以5月份为最多。一般海拔在450米以上、日照短、阴湿多雾的山地茶园发病多。此外, 在土壤瘠薄、采摘过度、肥料施用不合理、偏施氮肥、忽视配合磷、钾肥的, 都易发病。单株间抗病性差异也极为显著。

防治 早春结合修剪, 清除有病枝叶, 减少初次侵染来源; 加强管理, 合理施肥, 增施磷、钾肥, 增强树势, 提高抗病力。结合采茶,及时采下有病芽叶,以抑制病情。有发病历史,且病害较重的地区或田块,于3月底4月初发病前,喷施50%托布津600~1 000倍液, 50%多菌灵1 000倍液, 效果显著。

茶白星病tea white scab

又称点星病。世界性广布种。为害山茶科植物。中国分布在云南、海南、广东、云南、广西、四川等省区,以海拔较高,低温高湿的茶园发生较重。在嫩叶上产生圆形病斑,直径1mm,中央灰白色稍凹陷,边缘有褐色隆起线,后期散生小黑粒点。病斑可从数个至上百个,嫩芽嫩茎上均可发生。病原菌 Phyllosticta theaefoliaHara,属球壳孢目球壳孢科。分生孢子器球形,直径60~90μm,有乳头状孔口,器孢子椭圆形或卵形无色单胞,大小3~5μm×2~3μm。以菌丝或分生孢子器在病部越冬。翌年气温上升至10℃以上,潮湿条件下形成孢子侵染新梢,潜育期1~3天,可进行多次再侵染。此病以春茶期发生最多,秋茶次之;高海拔、缺肥或偏施氮肥的茶园发生较重,降雨多时也重。宜增施有机肥和钾肥;春茶萌芽期喷药防治。

茶白星病

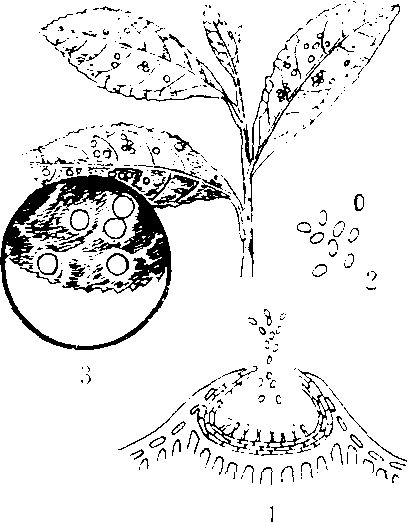

1.分生孢子器 2. 分生孢子 3.为害状

- 淡素养性,奢靡伐德是什么意思

- 淡素质朴是什么意思

- 淡紫红色是什么意思

- 淡紫色是什么意思

- 淡紫金莲花是什么意思

- 淡红是什么意思

- 淡红喉痹是什么意思

- 淡红喉痺是什么意思

- 淡红喉风是什么意思

- 淡红浅碧是什么意思

- 淡红的霞是什么意思

- 淡红纹是什么意思

- 淡红绡是什么意思

- 淡红舌是什么意思

- 淡红蕃茄是什么意思

- 淡红银矿是什么意思

- 淡绿色是什么意思

- 淡绿褐色是什么意思

- 淡缘子是什么意思

- 淡缸是什么意思

- 淡翅丽金龟是什么意思

- 淡老三是什么意思

- 淡者屡深是什么意思

- 淡而不厌是什么意思

- 淡而不酽是什么意思

- 淡而无味是什么意思

- 淡而暗的黄色是什么意思

- 淡而有味是什么意思

- 淡肉果是什么意思

- 淡腩腩/□□ [p‘iap‘ia]/呀呀是什么意思

- 淡腹雪鸡是什么意思

- 淡色似黄杨叶小,浓香如蜜菜花多。是什么意思

- 淡色土是什么意思

- 淡色表层是什么意思

- 淡若水是什么意思

- 淡茂茂是什么意思

- 淡茶是什么意思

- 淡荡是什么意思

- 淡莹是什么意思

- 淡菊堂是什么意思

- 淡菜是什么意思

- 淡菜养殖是什么意思

- 淡菜菜是什么意思

- 淡薄是什么意思

- 淡薄个人利益,廉洁清高是什么意思

- 淡薄久是什么意思

- 淡薄仔是什么意思

- 淡薄的雾是什么意思

- 淡薄薄仔是什么意思

- 淡薄虽师古,纵横得意新。是什么意思

- 淡薄融香松滴露,萧疏笼翠竹生烟。是什么意思

- 淡虑堂是什么意思

- 淡虑澄情是什么意思

- 淡虑澄清是什么意思

- 淡虚斋是什么意思

- 淡褐煤是什么意思

- 淡见是什么意思

- 淡视浅视是什么意思

- 淡诃诃是什么意思

- 淡诐话是什么意思