致热原pyrogen

引起动物体发热的物质。可分为:外源性致热原,常见的有各种生物性因素,如细菌、病毒、真菌、原虫、立克次体等及其产物;内源性致热原,由白细胞,单核细胞,肝、脾、腹膜等内皮细胞,肺泡巨噬细胞被外源性致热原激活后而产生和释放。内源性致热原作为发热的信使,将信息传递到丘脑下部的体温调节中枢,使温阈调定点上升,导致体温升高。

致热原pyrogen

引起发热的物质叫致热原。可分为外源性致热原和内源性致热原2类。外源性致热原主要为各种致病微生物等的代谢产物,多为脂多糖类,其分子量大,不能直接作用于体温调节中枢的神经元而引起发热,而是激活无活动性内热原而发挥作用。内热原主要存在于中性粒细胞和单核细胞内,在细菌毒素、炎性渗出物、坏死组织、抗原-抗体复合物、原胆烷醇酮等作用于白细胞释放出内源性致热原,入血循环后使下丘脑合成前列腺素E,作为中枢传导介质而引起发热。

致热原pyrogen

亦称热原。是微生物的代谢产物。大多数细菌和许多霉菌均能产生热原,如注射液中含有热原,注入人体即可引起发热,严重者可能出现昏迷、虚脱,甚至危及生命。因此注射用水中不应含有热原,对注射液须进行热原检查。

致热原

传统上把外来或体内能引起发热的物质,统称致热原。以往以为致病微生物都是致热原,但多年来作深入分析,证明除细菌内毒素和个别外毒素 (如某些链球菌的外毒素)之外,许多细菌并不含致热物质。革兰阴性细菌的菌壁含细菌内毒素,是一种活性很高的致热物质,称细菌致热原。其化学成分是脂多糖、蛋白质和磷脂复合物,活性部分是脂质A。实验上把微量内毒素注射到多数哺乳类动物的静脉内、皮下、肌内或丘脑下部,都可使动物发热。其有效致热剂量为中毒剂量的1/10,000。当静脉内注射适量细菌内毒素时,大约在注射后第1小时和第3小时开始出现双相热峰(小剂量仅出现单相热峰)。每天反复注射,可产生耐受性,即随着注射次数增加,发热的高度进行性下降,热程缩短,最后变为单相热,第2热峰不出现。细菌内毒素的耐热性很高,160℃干热2小时才能灭活,一般灭菌方法难以消除之。因此,在制备药液或生物制品过程中,易被污染。临床上输血或输液所产生的发热反应,多半是因污染了细菌内毒素之故。目前从液体中清除内毒素的最有效办法是用微孔滤膜过滤。

虽然微量内毒素注入丘脑下部可引起明显发热。但其分子量很大(可达100~200万),在通常疾病过程中或实验条件下注入静脉内,不易通过血脑屏障而到达丘脑下部。多数学者认为,其引起发热是由于激活了白细胞,使后者产生和释放内生致热原。内毒素虽有明显致热作用,但因大多数致病微生物不含有致热物质,故细菌致热原不可能是多种发热的共同信息物质。

许多资料表明,内生致热原是大多数发热的共同信息物质,作为发热机制的第一环节,把“信息”传递给体温调节中枢,然后通过某种方式引起“调定点”的上移。Beeson(1948)等从家兔腹腔渗出液的白细胞中提取出一种致热原,称白细胞致热原(LP)或内生致热原(EP)。随后,在实验动物的多种病灶尤其在炎性病灶中发现EP。例如把肺炎球菌注入家兔腹腔,引起腹膜炎和发热时,腹腔渗出液中含有EP;用巴豆油造成大鼠或家兔背部皮下无菌性炎性肉芽囊,其渗出液中也含有EP。后来甚至在人的膝关节炎性渗出液中也发现EP。用革兰阴性或阳性细菌、病毒、真菌等给动物作皮内、腹腔内或静脉内注射,在引起发热的同时,循环血液中有大量EP。给动物静脉内注射细菌内毒素后2小时,血清中就含有足以引起发热的EP。故目前多数学者认为,EP是多数发热的发生机制中的共同信息分子。

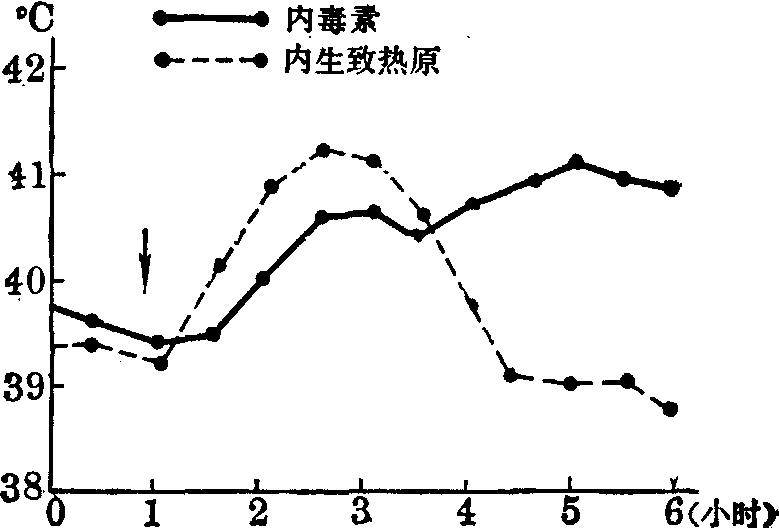

EP是一种蛋白质,也含微量的脂质和糖,其分子量比细菌内毒素小得多,为13,000~15,000。有的学者发现分子量38,000的内生致热原,可能是前者的三聚体。与细菌内毒素相比,EP的耐热性较低,加热70℃20分钟就丧失致热性。EP可被胃蛋白酶或胰蛋白酶破坏,在pH>8的环境中,致热性易破坏。用一般剂量的内生致热原给家兔静脉内注射引起的发热是单相的 (大剂量可引起双相发热),即只有一个热峰,其潜伏期(指从注射后到体温上升)明显短于内毒素性发热(图1)。每天反复注射不产生耐受性。此外,在部分动物种系中,EP有交叉反应性。例如,把大鼠渗出液或人体白细胞产生的EP给家兔作静脉内注射,能引起发热,家兔的内生致热原能引起蜥蜴发热。

图1 内毒素与内生致热原家兔静脉内注射引起的发热

能产生和释放EP的细胞,统称为产致热原细胞。长期以来认为中性粒细胞及单核细胞都能产生EP。新近的资料进一步肯定单核细胞的这一功能,而中性粒细胞则有疑问。单核细胞即巨噬细胞,包括血单核细胞和组织单核细胞 (如肺泡巨噬细胞、脾窦巨噬细胞和肝星状细胞)。近年来有些学者还发现某些肿瘤细胞也能产生和释放致热原,其性质与EP相似。

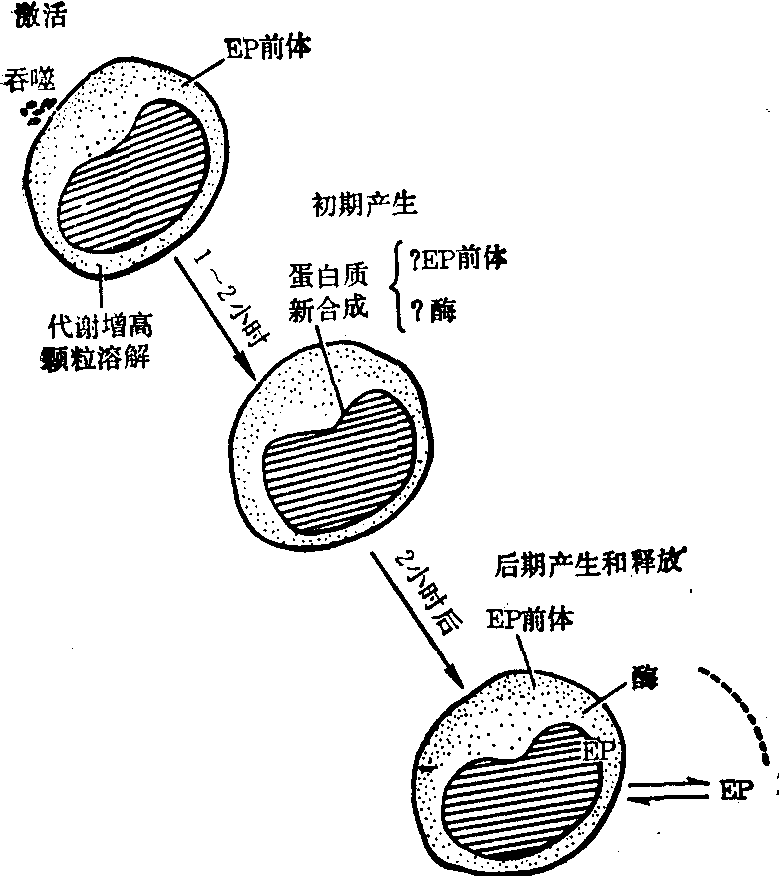

产致热原细胞平时只含微量EP,且不自动释出,只是被激活时才释出。能激活人体产致热原细胞产生和释放EP的激活物有病毒、细菌、真菌、细菌产物、内毒素、原胆烷醇酮、抗原-抗体复合物、炎性渗出液中的大分子物质、多核苷酸和淋巴因子等。从激活物与产致热原细胞相作用,到大量释放致热原的基本程序,根据人类白细胞吞噬死葡萄球菌的观察结果可分为:

❶激活,即产致热原细胞与激活物(死葡萄球菌)相作用的过程,激活所需时间与吞噬的时间相一致(15~20分钟)。此时细胞发生一系列代谢变化,包括耗氧量增多、糖原分解和葡萄糖氧化加强,溶酶体膜破裂,水解酶释入吞噬囊泡和培养基中。

❷吞噬细菌后1~2小时,细胞内可能形成“致热原前体分子”或形成使前体分子转化为活化型所需的酶。此阶段需要有新合成的信使核糖核酸和蛋白质的参与,若加入其合成抑制物,能阻碍致热原的产生和释放。在这个阶段内,细胞内或培养基内仍未发现EP (图2)。

❸激活(吞噬死菌)后2小时,细胞内和培养基中可发现足量的致热原,此时如再加入蛋白质合成抑制物,则不能阻止致热原的产生和释放。到激活后的2~6小时,培养基中致热原迅速增多,而细胞内含量则很低,到6小时后,培养基中EP增多较慢,细胞内含量则增多。这种情况一直持续到激活后18小时(即观察结束时)。

图2 内生致热原的产生和释放

- 太平天国是什么意思

- 太平岛是什么意思

- 太平斧是什么意思

- 太平无事是什么意思

- 太平梯是什么意思

- 太平水缸是什么意思

- 太平洋是什么意思

- 太平盛世是什么意思

- 太平花是什么意思

- 太平道是什么意思

- 太平门是什么意思

- 太平间是什么意思

- 太平鼓是什么意思

- 太庙是什么意思

- 太康是什么意思

- 太息是什么意思

- 太昭是什么意思

- 太极是什么意思

- 太极图是什么意思

- 太极宫是什么意思

- 太极拳是什么意思

- 太湖是什么意思

- 太湖石是什么意思

- 太爷是什么意思

- 太牢是什么意思

- 太甚是什么意思

- 太白是什么意思

- 太白星是什么意思

- 太监是什么意思

- 太祖是什么意思

- 太空是什么意思

- 太空人是什么意思

- 太空垃圾是什么意思

- 太空城是什么意思

- 太空战是什么意思

- 太空服是什么意思

- 太空棉是什么意思

- 太空步是什么意思

- 太空站是什么意思

- 太空舱是什么意思

- 太空船是什么意思

- 太空葬是什么意思

- 太虚是什么意思

- 太行山是什么意思

- 太行山脉是什么意思

- 太过是什么意思

- 太阳是什么意思

- 太阳历是什么意思

- 太阳地儿是什么意思

- 太阳塔是什么意思

- 太阳帽是什么意思

- 太阳年是什么意思

- 太阳日是什么意思

- 太阳时是什么意思

- 太阳活动是什么意思

- 太阳灯是什么意思

- 太阳灶是什么意思

- 太阳炉是什么意思

- 太阳电池是什么意思

- 太阳社是什么意思