膀胱肿瘤tumor of bladder

系泌尿系统中最多见的一种肿瘤。恶性者多见,由膀胱上皮细胞生长的肿瘤约占95%以上,多见的为乳头状瘤、乳头状癌、浸润性癌等。临床主要表现为血尿,初期为无痛性、间歇性、反复发作且可自行停止,随病情进展有尿频、尿急、尿痛等膀胱刺激症状,并有局部疼痛、胀闷不适感等,病情进一步发展周围组织可受浸及产生相应的症状,全身表现亦较明显。膀胱镜、X线检查、脱落细胞及活体组织检查可助于诊断。以手术切除为本,效果多良好。

膀胱肿瘤vesical tumors

为泌尿系最常见肿瘤之一。可分为上皮性和非上皮性两类。约95%以上为上皮性。临床表现主要为无痛性、间歇性血尿,常伴有血块。偶有尿急、尿频、排尿困难等症状。膀胱镜检查、X线检查及尿液沉淀寻找脱落的肿瘤细胞等均有助于诊断。治疗可采用电灼、电切、膀胱部分切除或膀胱全切除术,并可配合化疗或放射治疗。

膀胱肿瘤

膀胱肿瘤是泌尿外科最常见的肿瘤,近年有增多趋势。组成膀胱的各种组织都可以发生肿瘤。但绝大部分为乳头状移行细胞癌。上皮细胞发生的移行细胞癌、鳞状细胞癌、腺癌,占全部肿瘤95%以上,其中移行细胞癌占90%左右。其他组织发生的纤维瘤、平滑肌肉瘤、血管瘤、嗜铬细胞瘤等以及膀胱以外异位组织发生的横纹肌肉瘤、软骨瘤、皮样囊肿等均极罕见。

膀胱肿瘤发病与环境关系密切,工业发达国家比不发达国家多,城市比乡村多。北京市1978年膀胱癌发病率每10万人口男1.47、女0.46,分别为恶性肿瘤发病率第9及第13位。城区与远郊有明显差别;城区1.53、近郊1.37、远郊0.41。发病年龄50岁以上者较多见,分化不良的膀胱癌常见于高龄患者。

病因可分为职业性及非职业性两大类。

现公认致癌物质为2-萘胺、联苯胺、4-氨基双联苯、4-硝基双联苯。多数作为染料中间体或橡胶、塑料的防老剂(抗氧化剂),广泛应用于染料、橡胶、塑料等工业中。对致癌物质的反应个体差异性极大,有长期接触而不发生肿瘤者。潜伏期较长,平均18~20年。

膀胱癌的发生绝大部分与职业无明显关系,在日常生活中也可接触含致癌质的食物、橡胶塑料制品、染料、油漆、洗涤剂等。吸烟是常见的致癌因素,大量吸烟者比非吸烟者发病机会高10倍。埃及血吸虫病、土耳其和日本某些羊齿类植物、环磷酰胺、非那西丁等均可成为致癌因素。病毒、放射线照射、色氨酸代谢异常、膀胱白斑病、腺性膀胱炎、尿石症等也都可成为膀胱肿瘤的病因或诱因。

其组织类型以上皮发生的移行细胞癌占绝大多数,少数为鳞状细胞癌和腺癌。非上皮性肿瘤极罕见。横纹肌肉瘤及平滑肌肉瘤多见于婴幼儿。

细胞分化程度可根据肿瘤细胞大小、形态、染色质、核改变、分裂相等分为三级:分化良好属Ⅰ级,分化不良有严重间变者为Ⅲ级,Ⅱ级居其间。乳头状瘤仅限于其上皮细胞与正常移行上皮无差异者,较罕见,不在分级之列。按生长方式又分乳头状型、浸润型、乳头状加浸润型和无乳头无浸润型(原位癌)。生长方式与细胞分化程度关系密切,乳头状无浸润者常比有浸润者分化好。近年注意到有内翻性乳头状瘤,即肿瘤在上皮下发展呈乳头状,其表面为连续的正常的、萎缩或轻度增生的尿路上皮。

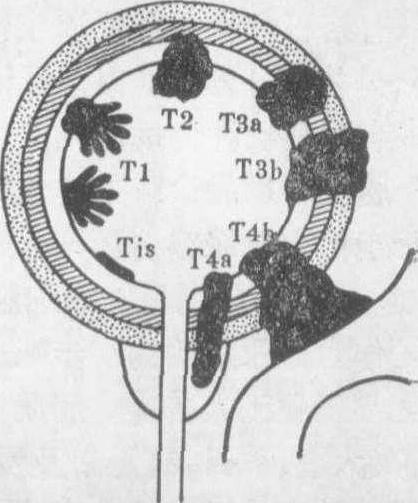

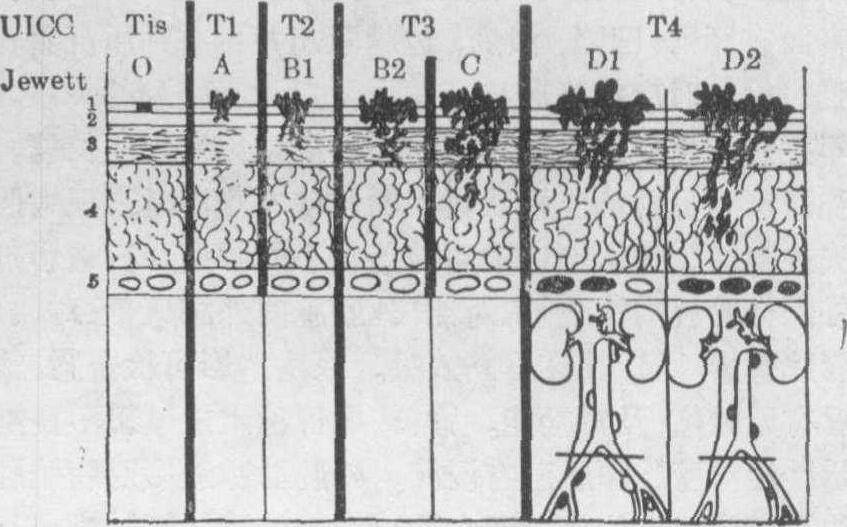

浸润深度与预后关系密切,国际抗癌协会(UICC)采用如下分期及标志方法:T代表临床分期,P代表病理分期。原位癌:TIS/PIS,肿瘤局限于固有膜以内,T1/P1,浅肌层浸润:T2/P2,深肌层浸润或至膀胱周围脂肪组织: T3/P3,浸润前列腺或膀胱以外组织:T4/P4(图)。与过去通用的Jewett等分类比较见图。细胞分化与浸润深度80~90%一致,但亦有例外。

膀胱癌病理分期

国际抗癌协会与Jewett等病理分期比较

膀胱肿瘤分布以三角区和侧壁最多,顶部较少,可多中心发生。肿瘤主要向深部浸润并向膀胱壁外扩散,在粘膜上向四周扩散一般限于2cm以内,有少数在粘膜下潜行向外发展,而粘膜表面可无改变。经淋巴转移最常见,浅肌层浸润者半数淋巴管内有癌细胞,深肌层浸润者,其淋巴管几乎都可发现癌细胞。膀胱癌已浸润膀胱周围组织时,多数已有局部或远处淋巴结转移。血行转移多在晚期,如肝、肺、骨、腹膜和皮肤等。膀胱移行细胞肿瘤可先后在肾盂、输尿管、尿道等上皮发生肿瘤,这类多器官尿路上皮肿瘤在膀胱肿瘤中约占6%。

血尿是膀胱肿瘤最常见和最早出现的症状,几乎每例都有,有3/4病例因血尿就医。血尿常无痛,间歇出现,能自行停止或减轻,容易造成疾病已愈的错觉。出血量多少不一,严重者血块可堵塞膀胱口引起排尿困难。多数为全程血尿,少数为终末血尿,偶见初血尿,全程血尿者常在终末加重。血尿量与肿瘤大小、数目、恶性程度并不一致。少数病人为镜下血尿。非上皮性肿瘤血尿不明显。

膀胱肿瘤亦有以尿频、尿痛、排尿困难、尿潴留和下腹肿块为起始症状者,占10%左右。肿瘤增大影响膀胱容量或堵塞膀胱出口可有尿频和排尿困难。膀胱癌有坏死、溃疡、感染及对膀胱壁有浸润时可引起尿频、尿急、尿痛或尿内混有“腐肉”排出。贫血、虚弱、浮肿、恶心呕吐、腹部肿块、尿潴留等常系膀胱癌晚期的症状。有盆腔淋巴结或骨盆转移时引起腰骶部疼痛和下肢浮肿。

鳞癌和腺癌恶性高,病程短、浸润深,易转移。鳞癌多数有结石、炎症及尿道狭窄史。横纹肌肉瘤多发生在3~4岁以下小儿,以排尿困难和尿潴留为主要症状,尿中有葡萄状肿物排出,亦称葡萄状肉瘤。

膀胱肿瘤的诊断方法包括尿脱落细胞、双合诊检查、膀胱镜检查及尿路造影等。膀胱肿瘤绝大部分为上皮性肿瘤,尿中容易发现肿瘤细胞,尿脱落细胞检查方法简便,可作为血尿病例的初步筛选,亦可用于某些可能致癌的化学工业工人普查。膀胱镜检查可直接看到肿瘤的部位、大小、数目、有无蒂及浸润,如同时取活组织检查,可明确肿瘤性质。原位癌(TIS)除局部粘膜发红外无其他异常。乳头状无浸润癌(T1)呈灰色或浅红色,有蒂而活动。有浸润的乳头状癌(T2,T3)为暗红色,乳头融合部分呈团块状,蒂宽,活动性少。浸润性癌(T3,T4)呈褐色,表面有坏死、凹陷、溃疡,边缘隆起并可有钙质沉着。膀胱镜检查时应注意肿瘤与输尿管口和膀胱颈的关系。近年主张对外观正常的粘膜作多处活检以发现原位癌。膀胱造影可见肿瘤充盈缺损,膀胱壁有浸润时表现为僵直失去弹性。造影剂过浓可掩盖较小的肿瘤,在造影剂之外配合膀胱内注气(双对比)、膀胱内外注气(三对比)作膀胱造影,可以提高诊断效果。尿路造影可检查肾、输尿管有无肿瘤、及肾功能。肾、输尿管积水或显影不良常提示肿瘤对膀胱深肌层有浸润。膀胱动脉造影对膀胱肿瘤的临床分期有价值。双合诊检查膀胱可了解肿瘤浸润的范围和深度,检查时腹肌必须松弛,有主张在麻醉下进行,动作宜轻柔,以免造成肿瘤出血和扩散。计算机X线体层摄影(CT)和超声检查可作为辅助诊断方法。

治疗以手术为主,放射治疗及化学治疗为辅。手术治疗可分为经尿道通过膀胱镜进行电灼或切除肿瘤、切开膀胱电灼或切除肿瘤、膀胱部分切除术、膀胱全切除术等。放射治疗可分为腔内、间质内、外照射;常用术前外照射,配合手术。化学治疗可分为全身用药和膀胱内灌注两类,后者应用较广。

膀胱肿瘤的特点之一是治疗后容易再发,而再发的肿瘤仍有可能治愈,凡保留膀胱的各种治疗5年以内再发者超过半数,再发常不在原来部位,多系新生肿瘤。1/5的再发肿瘤中细胞分化程度和病理分期可有变化,一般恶性程度多增加。保留膀胱的手术都应密切随诊,每3个月作膀胱镜检查一次,如1年后无复发则可酌情延长复查时间,这种复查应认为是治疗的一个重要组成部分。以下按肿瘤分期分别讨论治疗原则。

原位癌(TIS): 局限在膀胱粘膜内,可单独发生,亦可伴随膀胱癌在其附近或远处移行上皮内存在。部分原位癌长期呈静止状态,另有部分可发展为浸润性癌。原位癌的存在可能是膀胱肿瘤再发和出现浸润性癌的原因。原位癌细胞分化不良者常难控制,若伴随膀胱癌多发或已发展为浸润性癌时应及早行膀胱全切除术。

T1期: 占膀胱肿瘤大多数,可经尿道通过膀胱镜电灼或切除。亦可经膀胱镜直接向肿瘤基底注入药物。肿瘤较大或数目多时以切开膀胱切除和电灼为宜。T1期肿瘤常用膀胱内灌注抗癌药物治疗, 以噻𠾱哌应用最广, 膀胱粘膜吸收量与分子量有关,分子量超过200者一般不被吸收。 噻𠾱哌分子量189,灌注后部分可直接被吸收,并可抑制骨髓,引起白细胞及血小板减少,应定时检查。膀胱灌注抗癌药物可使部分肿瘤消退,但多用于术后预防复发。近年亦有应用阿霉素、丝裂霉素、喜树碱、三甘醇甘油二酸酯醚(Epodyl)等进行膀胱灌注获得较好的疗效。这些药物分子量均较大,全身反应很少,但亦与膀胱充血程度、有无溃疡等有关。广泛多发性T1期肿瘤短期内复发或复发肿瘤的恶性程度增加时,应行膀胱全切除术,一般不需配合放射治疗。

T2及T3期: 对有肌层浸润的肿瘤,一般认为除了个别分化良好、小的T2期肿瘤可经尿道电灼外,应根据浸润范围行膀胱部分切除或膀胱全切除术。膀胱部分切除术适用于较小而局限的肿瘤,切除范围应包括距肿瘤基部2~3cm的正常膀胱壁。输尿管口在切除范围以内时,应行输尿管膀胱再植术。肿瘤多发或已侵及膀胱三角区、膀胱颈时宜行膀胱全切除术,包括前列腺和精囊,必要时可同时切除部分尿道。根治性膀胱全切除术包括切除盆腔淋巴结,可提高手术效果,但手术大、死亡率高,使用受到限制。膀胱全部切除者均需行尿流改道手术,常用回肠膀胱术即游离一段回肠襻作膀胱回肠造口术,并将输尿管吻合于肠襻上,尿液经肠襻排出体外。如患者一般情况较差,手术可分期进行或改行输尿管皮肤造口术。

T4期: 诊断后平均生存6~10个月; 宜采用化学治疗或局部放射治疗,可缓解血尿、疼痛等症状,亦可延长存活期。化学治疗药物以顺式二氨二氯铂Ⅱ疗效较好,其他如新制癌菌素、阿霉素、环磷酰胺、丝裂霉素、5-氟脲嘧啶等亦有一定效果,但多数有骨髓抑制等副作用。放射治疗多用于术前配合有浸润的膀胱癌,过去一般用外照射4~6周总量4,000~6,000rad,6周后再行膀胱全切除术,近年多主张在5~7日内给予2,000rad,停止放射治疗后尽快行膀胱全切除术。放射治疗部分病例并发骨髓抑制、膀胱挛缩、内脏出血、盆腔纤维化等。

膀胱肿瘤的预后取决于肿瘤的病理和患者的免疫状态。T1期经尿道电灼五年生存率63~84%,有报告细胞分化Ⅰ级者80%、Ⅱ~Ⅲ级40%。约有半数复发,并有近20%恶性度增加。T2期及T3期经膀胱部分切除术五年生存率分别为45.6%及23%;膀胱全切除术,五年生存率为16~48%,配合术前照射可提高生存率。T4期不作治疗均在1年以内死亡。单纯放射治疗五年生存率6~10%。

膀胱肿瘤

小儿膀胱肿瘤发病率很低,多来源于中胚层。良性肿瘤有纤维瘤、纤维肌瘤、横纹肌瘤、神经纤维瘤、粘液瘤、乳头状瘤、皮样囊肿、血管瘤、嗜铬细胞瘤等;恶性肿瘤以横纹肌肉瘤最多见,移行上皮癌次入,其他尚有平滑肌肉瘤、纤维肉瘤、神经纤维肉瘤等。

膀胱横纹肌肉瘤 肿瘤可分为葡萄状(息肉样)和实体状两个类型,均来自胚源性组织。多发于4岁以内。肿瘤好发于膀胱底部,起自粘膜下,迅速向输尿管口或尿道内口浸润生长。葡萄状肉瘤呈分叶状凸入膀胱腔,实体状肉瘤则侵入膀胱壁及邻近器官。肿瘤易发生局部淋巴转移或远处转移,实体状肿瘤恶性度更高。

最早出现的常为膀胱颈梗阻症状,如排尿困难、尿频、滴沥,甚至尿潴留。血尿少见。可有尿痛、下腹痛、便秘、并有直肠粘膜脱垂。较晚期出现肾输尿管积水、感染、耻骨上肿块,全身衰弱,贫血,胃肠道症状等。

小儿有上述症状,应作仔细检查,若发现下腹部肿块,直肠指检符合膀胱肿块,导尿后肿块仍存在,可能为膀胱肿瘤。静脉尿路造影和膀胱造影可显示上尿路扩张,膀胱移位,有分叶状充盈缺损。膀胱镜检查可发现灰色葡萄状肿块,取活体组织检查可确定诊断。

需与下列疾病相鉴别:

❶膀胱颈狭窄或后尿道瓣膜。

❷输尿管囊肿。

❸其他类型膀胱肿瘤: 神经纤维瘤患者全身体表有色素斑和多发性皮下神经纤维瘤。嗜铬细胞瘤常表现阵发性高血压,排尿时易诱发症状。各种类型肿瘤常不易凭临床检查区别,经膀胱镜取活体组织检查可确定肿瘤性质。膀胱血管瘤以血尿为主要症状,患者外生殖器皮肤常有同样病变,膀胱镜检查可证实诊断,但不宜作活体组织检查。

并发急性尿潴留应留置导尿管,禁忌作耻骨上膀胱造瘘。肿瘤压迫输尿管下段致尿毒症者,应行肾造瘘或输尿管皮肤造口术。早期病例可作膀胱部分切除或根治性膀胱切除术,并作输尿管直肠移植或其他类型尿路改道手术,术后配合放射及化疗。多数病儿因局部复发、肺或其他器官转移而死亡。

膀胱移行上皮癌 小儿膀胱移行上皮癌较少见,男性居多,文献报告个别病例病程可长达6年,肿瘤恶性程度较低,病理所见一般为Ⅰ~Ⅱ级。几乎全部表现为无痛性、间歇性全程血尿,膀胱镜活体组织检查可确定诊断,肿瘤一般为单发性,常位于输尿管口周围或底三角区。本病的治疗可经尿道作肿瘤电灼术或经膀胱作肿瘤切除术。预后较好。

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾沥汤是什么意思

- 肾泄是什么意思

- 肾泄是什么意思

- 肾浊是什么意思

- 肾浊秘精丸是什么意思

- 肾浊秘精丸是什么意思

- 肾浊秘精丸是什么意思

- 肾温汤是什么意思

- 肾源性水肿是什么意思

- 肾灵片是什么意思

- 肾灵片是什么意思

- 肾炎是什么意思

- 肾炎四味片是什么意思

- 肾炎宁片是什么意思

- 肾炎平颗粒是什么意思

- 肾炎性心脏病是什么意思

- 肾炎性视网膜病变是什么意思

- 肾炎汤Ⅰ号是什么意思

- 肾炎汤Ⅰ号是什么意思

- 肾炎汤Ⅱ号是什么意思

- 肾炎汤Ⅱ号是什么意思

- 肾炎片(2)是什么意思

- 肾炎的中医证治要义是什么意思

- 肾炎的中医证治要义是什么意思

- 肾炎的中医证治要义是什么意思

- 肾炎草是什么意思

- 肾炎草是什么意思

- 肾热是什么意思

- 肾热汤是什么意思

- 肾热汤是什么意思

- 肾热病是什么意思

- 肾热病是什么意思

- 肾热病是什么意思