脱氧核糖核酸(DNA)

脱氧核糖核酸是脱氧核苷酸的多聚物,其戊糖为2脱氧核糖,其主要碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸嘧啶。DNA有遗传信息的功能,存在于所有真核细胞和原核细胞以及某些病毒;它分布在真核细胞的细胞核以及线粒体和/或绿叶体中;随细胞分裂而复制,所以代代相传。

DNA与染色质DNA是一切动植物和微生物细胞的基本组成成分,也是多数动物病毒及噬菌体的主要化学组成,但在植物病毒中,DNA少见,而RNA较多。在真核细胞中,DNA只有少量(2%)分布在细胞质的线粒体或叶绿体中,绝大部分(98%)则集中于细胞核。同种生物体的体细胞,不论来自何种组织器官,其胞核中DNA的含量都基本相等,但不同种类生物体的体细胞则相差颇大。胞核中的DNA与大致等量的组蛋白和少量的非组蛋白以及微量的RNA共同构成胞核的染色质,例如小牛胸腺染色质中的DNA、组蛋白、非组蛋白及RNA的比例为1:1.1:0.3:0.07。但有些人认为染色质中的RNA可能是分离时的污染物,而非其固有成分。根据电镜观察及X线衍射分析,染色质是由许多个核小体单位鱼贯相连而成的串珠样长长的细丝结构,直径仅为23nm,而长度可达数毫米至数厘米。每个核小体单位由核心颗粒及连结区两部分组成。核心颗粒是由含140个碱基对的DNA双螺旋片段,盘绕在由八分子组蛋白(H2a、H2b、H3、H4各2分子)形成的球形八聚体上而形成的颗粒,盘绕的圈数为13/4,其DNA片段的长度相当恒定(140个碱基对),一般无种属及组织特异性。各个核心颗粒之间由大约含十几个至几十个碱基对的DNA片段相连,称连结此区中含有组蛋白H2,可以自由弯曲和活动,其NA片段的长度往往因其来源不同而不等。细胞质中粒体的DNA分子较小,形成环状,不与蛋白质结合,不形成核小体,但也具有遗传功能,这些特点颇似原核细胞中的DNA,常被称为拟核染色体或核外染色体。

碱基组成和一级结构 多数DNA分子只含腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)及胸腺嘧啶(T)四种基本碱基,有些DNA也含有少量稀有碱基。存在于DNA分子中的稀有碱基种类不多,只发现有5-甲基胞嘧啶、5-羟甲基胞嘧啶、6-甲基腺嘌呤、尿嘧啶、5-羟甲基尿嘧啶及2-氨基腺嘌呤等。绝大多数DNA的碱基组成存在下列特点:

❶腺嘌呤与胸腺嘧啶的含量相等,鸟嘌呤和胞嘧啶的含量相等,即A=T,G=C。这一事实对DNA的双螺旋二级结构模型的建立提供有力根据。

❷DNA的碱基组成没有组织器官特异性,即同种生物的不同组织器官的DNA具有相同的碱基组成。

❸DNA的碱基组成是有种属特异性,即不同生物种属的同一组织的DNA具有不同的碱基组成。

❹DNA的碱基组成不受生物体的年龄、营养、环境及生长情况的影响。所有这些现象都可从生物的系统发生和进化过程加以考虑。DNA的上述四种基本碱基可与2-脱氧核糖及磷酸形成四种相应的脱氧核苷酸,即dAMP、dGMP、dCMP及dTMP,这些核苷酸是DNA分子的基本结构单位,每分子DNA可含几千个至几千万个此等核苷酸,它们之间通过3′,5′磷酸二酯键彼此相连,形成多核苷酸链的线性或环状的巨大分子。过去一直由于找不到对DNA分子中碱基特异的脱氧核糖核酸酶,而且DNA分子又实在太大,即使能特异降解,生成的小片段也必然太多太杂,难以按测定DNA序列的片段重迭法来测定DNA的一级结构。直至最近几年,由于限制性内切核酸酶的不断发现和应用以及测定片段序列新方法的建立,使测定DNA全分子序列的工作得以迅速发展,现已完成全分子DNA序列测定的有噬菌体φ×174DNA(5386个核苷酸)、肿瘤病毒SV40DNA(5224对或5226对核苷酸)、噬菌体G4DNA(5577个核苷酸)等。限制性内切核酸酶广布于各种细菌体内,现已分离提纯了二百多种,它们的名称都是按下列原则而取,其第一字母(大写)是该细菌“属”名的第一字母,第二及第三字母(小写)是该细菌“种”名的前两个字母,第四字母代表该菌不同的株(品系)名,若同一菌株中含有几种不同的限制性内切酶。则用大写罗马字母表示并加在名称的最后。例如HindⅢ代表从流感嗜血杆菌d株中分离出的第三种限制性内切酶。限制性内切酶可分为两大类,两类都能识别DNA分子中4~6个特异的碱基对序列,但第Ⅰ类(如EcoB和EcoK等)对其没有特异的切割点,故实用意义不大,第Ⅱ类有特异的切割点,降解DNA时可得到特异的DNA片段,这些片段的末端可能是粘性末端,也可能是平端。二者都可用于DNA的序列分析。同一种DNA被不同的限制性内切酶降解后可产生不同的片段。上述特性作用可用下表表示。

DNA分子用一种或数种限制性内切核酸酶降解后可得到多个片段,这些片段的衔接次序(物理图谱)可用部分酶解法或交叉酶解法求得,其测定原则举例如下:设有-DNA分子用限制性内切酶(AluI)完全降解后,用适当浓度聚丙烯酰凝胶电泳分离,可得到四个片段,按其泳动距离可推算出它们分子大小分别为50、80、150、800个碱基对,此DNA样品若用同种酶(AluI)部分降解,可分别得到含230、130、及800碱基对的片段,比较这些片段,很容易看出此DNA样品被AluI完全降解后生成的四个片段的顺序是150—80—50—800。

某些限制性内切核酸酶的作用特点

| 酶 名 | 来源 | 识别顺序 及切割点 | 末端 | 切点数目 λ噬菌体, SV40病毒 | |

| Alu I | Arthrobactor luteus | 5′AG↓CT3′ 3′TC↑GA5′ | 平头末端 | >50 | 32 |

| Bam HI | Bacillus amylo liqui- faciens | G↓GATC C C CTAG↑G | 粘性末端 GTAC | 5 | 1 |

| Bgl I | Bacillus globiggi | A↓GATC T T CTAG↑A | 粘性末端 GATA | 5 | 0 |

| EcoRI | Escherichia coliR | G↓AATT C C TTAA ↑ G | 粘性末端 AATT | 5 | 1 |

| EcoRII | Escherichia coliR | ↓ CCAGG GGTCC↑ | 粘性末端 CCAGG | >35 | 16 |

| HaeIII | Haemophilus aegyptius | GG ↓CC CC↑GG | 平头末端 | >50 | 18 |

| HindII | Haemphilus influenzacd | GTPy ↓ PuAC CAPu↑PyTG | 平头末端 | 34 | 7 |

| HindIII | Haemphilus influenzacd | A ↓AGCT T T TCGA ↑ A | 粘性末端 AGCT | 6 | 6 |

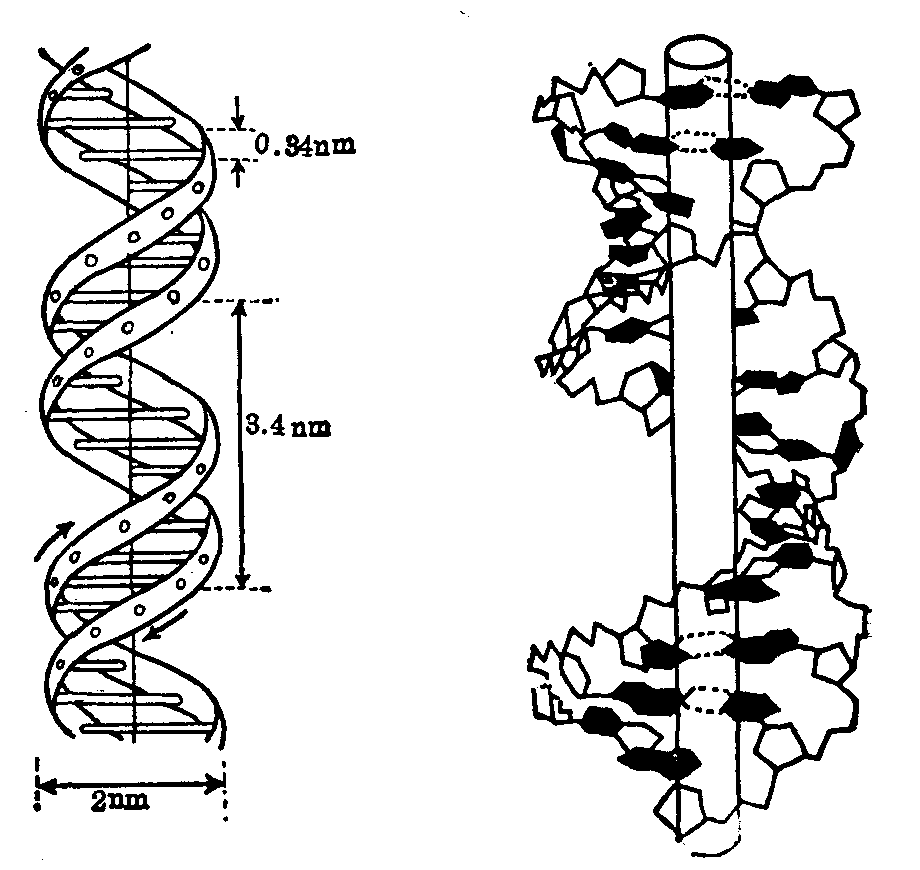

二级结构和三级结构DNA一级结构的测定虽然迟至最近才被突破,但其二级结构却远在1953年即被确定。当时Watson和Crick根据DNA碱基组成的特点以及X线衍射的分析,提出了DNA二级结构的双螺旋模型(图1),其特点如下:

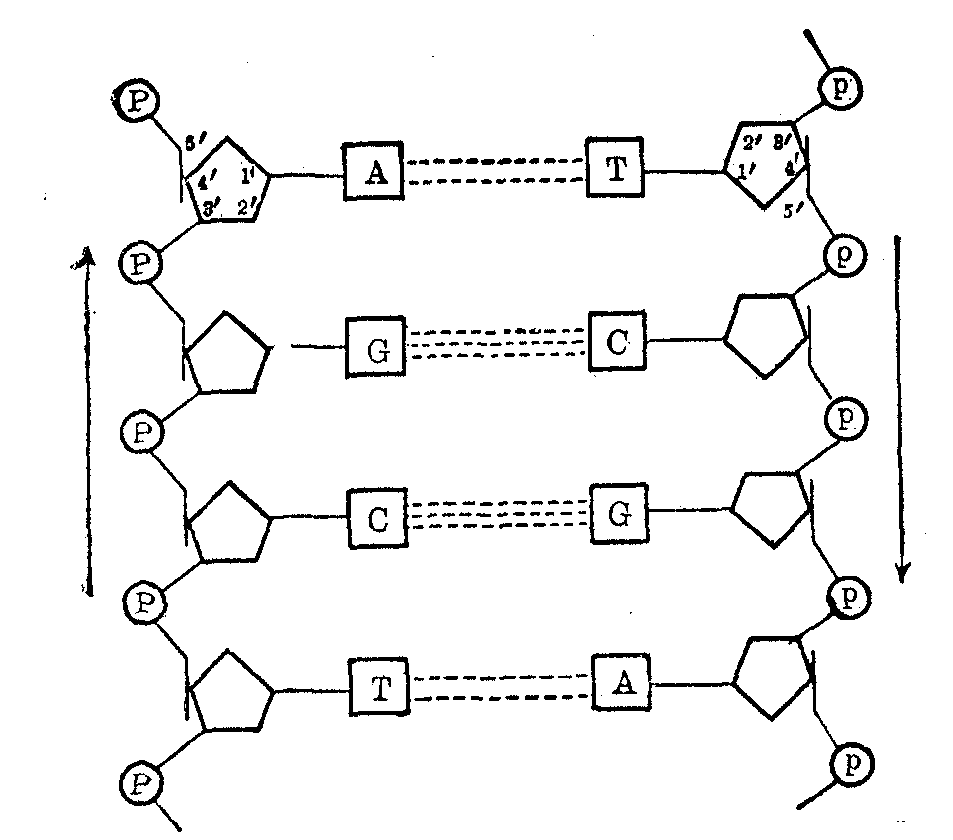

❶DNA分子由两条多核苷酸链组成,每条链都以其磷酸脱氧核糖基形成的长链为基本骨架,以右手螺旋方式绕同一中心轴盘旋,但两股链的走向相反,即其一条以C3′-磷酸-C5′次序排列,另一条以C5′—磷酸—C3′次序排列(图2,从而使两条链成为逆平行状态的双螺旋。

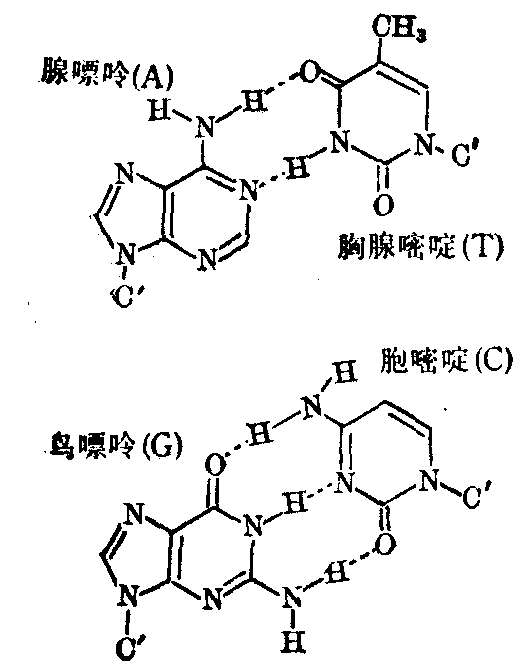

❷两链所含磷酸及脱氧核糖均位于双螺旋的外侧,碱基均位于内侧,并通过氢键而形成碱基对,从而使两条链并联起来,但这种碱基对必须是由一条链中的嘌呤碱与另一链中的嘧啶碱相匹配才行,否则由于两链碱基之间的距离过大或过小而不能形成氢键,实际上是由一链中的G或A与另一链的C或U分别生成碱基对,即G≡C及A=U,前者含三个氢键,后者含两个氢键(图3)。

❸每个碱基对中的两个碱基都处于同一平面,此平面与双螺旋的中心轴成垂直方向,各个平面彼此上下平行重迭,每两个平面之间的距离都为0.34nm,它们之间的VanderWaals作用力和疏水键可使双螺旋更加稳定。

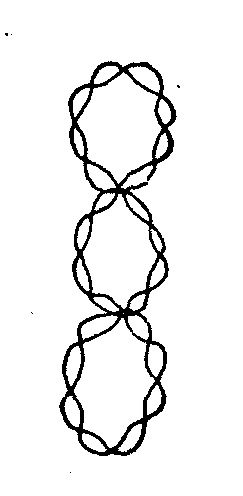

❹螺旋的螺距为3.4nm,每个螺距内都含10个碱基对,螺旋的直径为2nm。DNA结晶中因水化程度不同可产生构象差异,上述为含水量90%的B型DNA的二级结构特点,溶液中及细胞内天然存在的DNA可能就是此型。水化程度较低(75%)的A型DNA的二级结构稍有不同,其中的碱基不与中心轴垂直而是形成20。倾角,螺距不是3.4而是2.8nm,每个螺距内所含碱基对不是10个而是11个。A、B二型可以互变,当DNA转录或DNA—RNA杂交时,B型转变为A型。分子较小的DNA,如某些病毒和噬菌体DNA以及线粒体DNA等的二级结构多为环状双螺旋,它们可进一步扭曲回转成麻花样超螺旋型三级结构(图4)。

图1 DNA的双螺旋二级结构模型

图2DNA两条多核苷酸链的并联,走向及其间的碱基对

图3A—T,G—C碱基对中的氢键(虚线表示氢键,C′代表戊糖中的碳原子)

图4DNA的超螺旋三级结构

特性 (1)DNA的分子量是自然界所有物质中最大者,其中病毒、噬菌体、线粒体DNA相对较小,一般为106~108道尔顿,细菌染色质DNA约为108~109,真核细胞染色质DNA可大至109~1011。这种与生物进化上的平行关系反映了DNA功能上重要性。

(2)DNA分子巨大,其双螺旋长度一般为数微米至数毫米,有的可达数厘米,而其直径仅2nm,长度与直径之比可达几百倍至几千万倍,所以DNA在溶液中具有极大的粘度。变性DNA的粘度降低,故粘度的改变可作为DNA变性的指标。

(3)DNA分子中因都含碱基,故也都能吸收紫外光。最大吸收波长为260nm,变性DNA的消光度猛增,故为DNA变性的最灵敏指标。

(4)用氯化铯溶液密度梯度离心法很易测得DNA的浮力密度,而且G—C碱基对含量越高的DNA,其密度越大,故用此法按公式ρ(密度)=0.100(G—C%)+1.658(g/cm3)可测定DNA的G—C%含量。此外,双链DNA加热变性后变成单链时,浮力密度升高,单链DNA加热变性后密度不升高,故用此法可鉴定DNA样品是双链或是单链者。

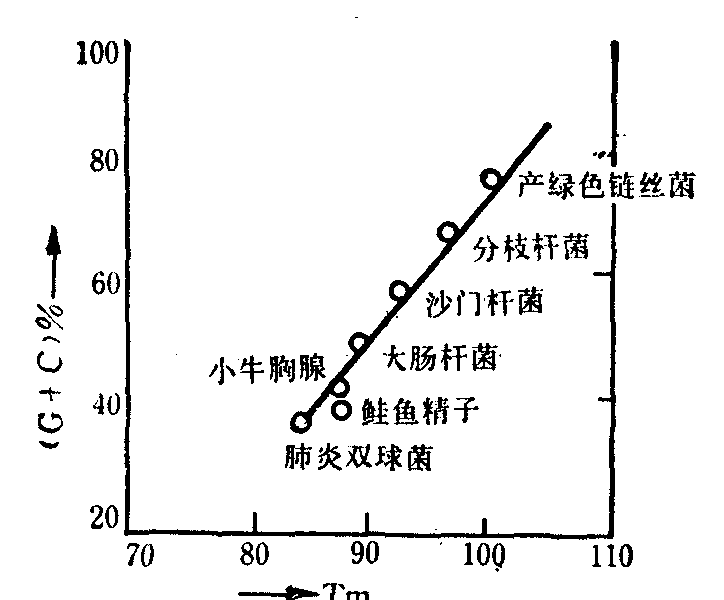

图5DNA的Tm值与其G+C含量的关系

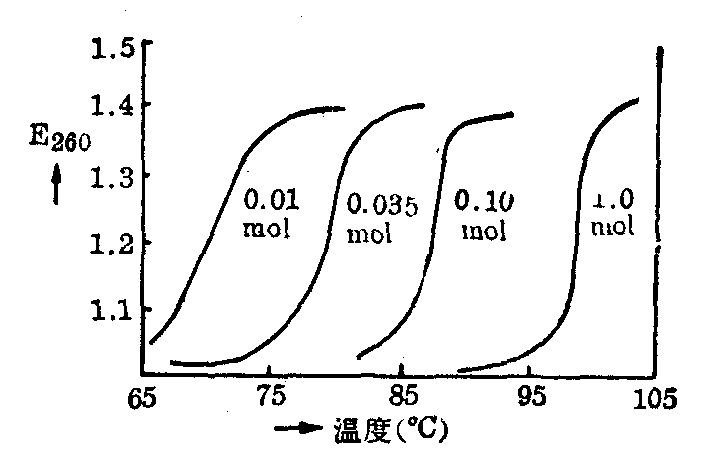

图6 DNA的Tm与溶剂(KC1)离子强度的关系

(5)加热、酸、碱及尿素等因素都可以引起DNA分子中的氢键断裂,双螺旋解开,从而使某些特性发生改变,这种现象称为变性作用。此时原来彼此结合重迭积压的碱基得到解放而自由暴露,结果引起光吸收的增加,通称为增光效应;原来富于刚性的双螺旋分子变成单股富于柔性的线团状态。结果引起粘度降低。加热引起DNA的热变性不像蛋白质那样徐徐进行,而是在一个很狭窄的临界温度范围之内突然引起并急剧完成,就像结晶物质在其融点时突然融化一样,此时的温度称为变性温度或融解温度,通常用Tm符号表示,一般是指光吸收增至最大值的一半时的温度,大多在80°~100℃之间。Tm值的大小与多种因素有关,例如:

❶均一性DNA的Tm较非均一性DNA者范围要窄,故Tm值可用作衡量DNA样品均一性的指标;

❷G—C碱基对含量愈高的DNA,其Tm值愈高,反之愈低(图5),这是由于G—C对中含有三个氢键,对DNA双螺旋结构的稳定性较含两个氢键的A—T碱基对起更大的作用,因此测定Tm值并利用下式G—C%=(Tm-69.3/0.4)可推算DNA中G—C的含量;

❸溶液中离子强度愈高,则Tm值也愈高,范围也愈窄(图6),所以DNA制品不应保存干水中或太稀的盐溶液中,一般置于1molNaCl溶液中保存较为稳定,热变性的DNA溶液若缓缓冷却至室温(5~6h),两条彼此分开的DNA链可重新互补再形成双螺旋结构,改变的理化特性及生物活性可以恢复,这种过程通称复性。若使DNA溶液迅速冷却则很难复性。此外,均一的变性DNA较非均一的容易复性,分子愈大的变性DNA愈难复性,DNA溶液浓度愈大愈容易复性,分子中愈有大量高度重复序列的变性DNA愈容易复性。

功能 染色质DNA最重要的生物学功能是其携带和贮存该生物体的全部遗传信息,并在其自身复制过程中将这些信息完全遗传给下一代,再通过转录和翻译作用,表达出该生物的性状和特征。由于复制时DNA双链解开,其中每条链都可作为模板而合成出互补的新链,结果使新生成的子代DNA与母代DNA的结构完全相同,DNA的这种半保留复制过程显然决定了遗传的保守性,保证了生物物种的稳定性和延续性。线粒体及叶绿体中DNA含量虽少,但也具有遗传功能,不过它们仅限于携带这些细胞的本身的某些酶蛋白的遗传信息。遗传信息通过DNA的复制而转移,是在同种生物的同一细胞范围内进行的,但在有些情况下,某些遗传信息也可从一种细胞转移到另一种细胞,并使前者的某些遗传特征出现在后者之中,这种不同细胞之间遗传信息的转移,既可在体内进行,也可在体外人工进行,细菌的转化作用和病毒的转导作用即为前者之例,基因工程即为后者之例。无论是转化作用或转导作用或基因工程,实质上都是外源DNA或其片段与受体细胞基因组DNA之间的重组。所谓重组是两个DNA分子分裂成不同片段后通过共价连结再重新组合起来的过程。组合时各DNA片段并非严格按照原来的次序排列,而是可以彼此易位或互相交换,结果可得到基因组合不同的两个新DNA分子,从而使遗传特性发生变化。重组时每两个DNA片段实现结合的前提是它们各有一末端必须以单链形式存在,且必须能互补(即粘性末端),以便形成碱基对,这是重组的第一步;第二步是借核酸外切酶切除另两个自由链的一部分;第三步是借DNA聚合酶重新合成缺损的双链结构,最后通过DNA连结酶将一条链的5′P和3′OH以及另一链的3′P和5′OH分别酯化成磷酸二脂键,此时重组即完成。

- 上都规运提点所提点是什么意思

- 上都规运提点所知事是什么意思

- 上都诸色民匠提举司是什么意思

- 上都诸色民匠提举司副提举是什么意思

- 上都诸色民匠提举司同提举是什么意思

- 上都诸色民匠提举司吏目是什么意思

- 上都诸色民匠提举司提举是什么意思

- 上都路是什么意思

- 上都路总管府是什么意思

- 上都软皮局是什么意思

- 上都软皮局使是什么意思

- 上都软皮局副使是什么意思

- 上都醴源仓是什么意思

- 上都醴源仓大使是什么意思

- 上都醴源仓直长是什么意思

- 上都采山提领司是什么意思

- 上都采山提领所是什么意思

- 上都采山提领所副提领是什么意思

- 上都采山提领所提控是什么意思

- 上都采山提领所提领是什么意思

- 上都金银器盒局是什么意思

- 上都金银器盒局副使是什么意思

- 上都金银器盒局大使是什么意思

- 上都金银器盒局直长是什么意思

- 上都铁局是什么意思

- 上都铁局副使是什么意思

- 上都铁局大使是什么意思

- 上都驿是什么意思

- 上鄀是什么意思

- 上鄀公是什么意思

- 上鄀府簠是什么意思

- 上鄉木兆是什么意思

- 上酒是什么意思

- 上酱是什么意思

- 上酱(将)是什么意思

- 上醭是什么意思

- 上釉是什么意思

- 上釉机是什么意思

- 上釉陶俑是什么意思

- 上里是什么意思

- 上里镇是什么意思

- 上野是什么意思

- 上野之春 [日本]川端康成是什么意思

- 上野公园是什么意思

- 上野坟是什么意思

- 上野理一是什么意思

- 上金县志是什么意思

- 上鉴是什么意思

- 上钏是什么意思

- 上钓是什么意思

- 上钟是什么意思

- 上钩是什么意思

- 上钩拳是什么意思

- 上钩的鱼是什么意思

- 上钱粮是什么意思

- 上铸法是什么意思

- 上铺是什么意思

- 上链是什么意思

- 上锅头是什么意思

- 上锅头的是什么意思