脑功能与生物活性物质

神经系统由无数的神经细胞组成。这些神经细胞都是独立的,互相之间没有原浆的联系。每个神经细胞不只是结构单位,也是营养单位和生理功能单位。神经细胞表现出来的一切兴奋、传导和整合等功能特性都是神经细胞的功能。

突触是神经元之间或神经元与效应器之间传递信息的结构,是细胞间传递信息的一种接触形式。突触之间的传递以化学物质为中介。这类物质称为神经介质或神经递质。它们的特点是以极少量物质即能引起明显的生理作用。具有这种特性的物质又称为生物活性物质。

对脑功能具有生物活性的物质为数甚多,主要有三大类:

❶乙酰胆碱和单胺类,包括肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺等儿茶酚胺类、以及5-羟色胺、组胺等;

❷氨基酸类;

❸肽类。

乙酰胆碱(Ach) 中枢神经活动和Ach有密切关系。中枢神经的活动总伴有乙酰胆碱的释放。动物在兴奋状态或抽搐时,大脑Ach含量下降,而脑脊液中的含量则明显增多。深睡和麻醉状态,脑内Ach的含量上升。

中枢神经系统中许多神经元对乙酰胆碱有高度的敏感性。Ach对一些神经细胞表现兴奋作用,对另外一些则表现抑制作用。如对上行网状系统的胆碱能纤维有兴奋作用,对皮质之间的胆碱能抑制神经元则表现为抑制作用。Ach可能对皮质的觉醒系统以及学习记忆方面有重要作用。

5-羟色胺(5-HT) 脑组织中含有大量5-HT,这种介质与精神活动以及行为有密切关系。在脑室和大池内注入5-HT,动物表现有精神迟钝、无力、恐怖、愤怒、紧张等精神和行为的异常。此外,5-HT和睡眠、体温调节、神经内分泌功能、镇痛等都有密切关系。

组胺 神经系统的一种调节物质。主要在周围交感神经节和节后纤维、感觉神经末梢等部位含量最多,在某些节后纤维可高达60μg/g组织。中枢神经系统中含量较少,主要集中在垂体前叶、丘脑、下丘脑、尾状核、小脑、脊髓等部位。

组胺的生理功能主要和周围神经感觉的起始和传递有关,类似于一种感觉神经的递质。组胺对血管运动中枢有刺激作用,从脑室注入组胺,能迅速引起血压上升,然后下降,产生血管运动性休克。组胺还与肌肉的应力状态有一定关系。各种抗组胺药物能对多种中枢神经疾病起治疗作用,如对癫痫、精神病、震颤麻痹等都有一定效果。

儿茶酚胺类 主要指肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺(Dopa) 等物质。这类物质主要集中在下丘脑、新纹状体、脑干、嗅区等。多巴胺主要集中在纹状体、苍白球、黑质等部分。

儿茶酚胺与精神活动、行为以及皮质觉醒睡眠的节律等有关。注射肾上腺素,对中枢神经系统可引起精神活动和行为的改变,如兴奋、情感不稳、呼吸加快、流涎、流泪,还可引起焦虑、躁动、紧张、恐怖等现象。肾上腺素可能有活化脑干网状结构和下丘脑后区的功能。去甲肾上腺素可能和皮质觉醒状态的保持有关。阻断去甲肾上腺素的合成,可以使动物从觉醒状态转化到有皮质同步化电波的镇静状态。有时还能改变睡眠的性质,使非眼动性或慢波性的正相睡眠的比例增多,而使眼动性的异相睡眠减少。

氨基酸 脑中具有生物活性的氨基酸大体可分为两大类。一类具有抑制作用,另一类具有兴奋作用。具有抑制性的氨基酸有甘氨酸、牛磺酸、γ-氨基丁酸等。具有兴奋性的氨基酸有谷氨酸、天冬氨酸等二羧基氨基酸 (参见“脑功能活动和代谢”)。

多胺和亚精胺对脑的某些发育过程有刺激作用。

肽类 中枢神经系统中的活性肽种类繁多,有些肽广泛分布于中枢系统,有些肽主要产生于下丘脑-垂体部位,对脑细胞、垂体细胞或外周器官起着神经递质或激素作用,另一些肽与脑的功能有关。

在神经系统中分布广泛的肽有P物质、神经紧张肽、促甲状腺激素释放激素、血管紧张肽Ⅱ、类吗啡肽类等。属于垂体的肽类不下十种,如催产素、后叶加压素(抗利尿激素)、促黑(素细胞)激素、促黄体生成激素、促卵泡激素、催乳激素、促肾上腺皮质激素、促甲状腺激素、生长激素等。属于下丘脑的肽类又有两类,一类为垂体肽释放的促进激素,另一类为垂体肽的抑制激素。属于促进因子的有促黑激素释放激素、促黄体生成激素释放激素、促卵泡激素释放激素、催乳素释放激素、促肾上腺皮质激素释放激素、促甲状腺激素释放激素、生长素释放激素等; 属于抑制因子的有促黑激素释放抑制激素、生长素释放抑制激素、催乳素释放抑制激素等。此外还有与嗅觉有关的肌肽和脑-消化道相应的肽等。广泛分布于中枢神经系统的肽

1. P物质:为11肽,其一级结构为:精—脯—赖—脯—谷酰—谷酰—苯丙—苯丙—甘—亮—甲硫—NH2。其C端为酰胺。首先发现于消化道,为最早(1931)发现的脑肽。分布于脑皮质、黑质、背根神经节、外周神经、脊髓罗氏胶质区等部位。由于在背根中含量显著高于腹根,被认为是初级传入神经递质。刺激颌下神经可引起牙髓释放P物质,表明P物质和伤害的感受有关。脊髓三叉神经核离体培养液中加入钾离子,可引起三叉神经核释放P物质。脑室内或全身注射P物质,有镇痛作用。P物质可使运动神经原产生去极化作用。此外,P物质还能促进唾液分泌,故又称催涎肽。

2. 神经紧张肽(NT):又称神经降压肽,为13肽,其结构为:焦谷—亮—酪—谷—天酰—赖—脯—精—精—脯—酪—异亮—亮。它在中枢的分布与P物质相似。该肽的作用强而广泛,除降压作用外,还有扩张血管,增加血管通透性,致痛,促进ACTH、FSH和LH等垂体激素的释放,以及升高血糖等作用。还可使豚鼠回肠肌收缩、十二指肠松弛。对人的嗜中性白细胞有趋化性,可能在炎症反应中起作用。

3. 促甲状腺激素释放激素(TRH,TRF):为三肽,其结构为:焦谷—组—脯—NH2,无种属特异性,以下丘脑内侧基底和正中隆起含量最高,其次是下丘脑的腹中央内侧、脑室旁、背内侧及弓状核。视前区和中膈较少。TRH能抑制大脑神经元和丘脑兴奋神经元的电位发放,还可使脊髓运动神经元缓慢去极化。

4. 血管紧张肽Ⅱ (AⅡ): 血管紧张肽Ⅰ(AⅠ)是血管紧张肽Ⅱ的无活性前体,为10肽。血管紧张肽Ⅱ为八肽,其结构为:天冬—精—缬—酪—异亮—组—脯—苯丙。血管紧张肽Ⅰ由血管紧张肽转换酶(ACE)水解下末端组氨酸-亮氨酸残基后形成AⅡ。AⅠ来源于大蛋白质分子,由血管紧张肽原酶水解形成。血管紧张肽Ⅱ有使血管强烈收缩的作用,并有刺激醛固酮分泌的作用。脑中的血管紧张肽主要以AⅠ形式存在,AⅡ在脑中的含量决定于ACE含量,它在脑中的含量不均一,下丘脑含量最高。AⅡ经血管紧张肽酶的作用而被水解。

5. 脑啡肽:为最早(1975)发现的内源性类吗啡肽。为五肽。已发现有两种: 甲硫氨酸-脑啡肽又称甲硫-脑啡肽(MEK),和亮氨酸-脑啡肽又称亮-脑啡肽(LEK)。甲硫-脑啡肽的结构为:酪—甘—甘—苯丙—甲硫,亮-脑啡肽的结构为: 酪—甘—甘—苯丙—亮。二者只在C端相差一个氨基酸。在脑中此二种肽都能与阿片受体 (最早发现的能与阿片结合的大分子结构)结合。这类受体多集中分布于杏仁核、导水管周围灰质、下丘脑、尾核、中间连合、脚间核、尾状斑、苍白核以及某些儿茶酚胺细胞群等,多属于边缘系统的部位。在脊髓则集中于背角罗氏胶质区。在脑中甲硫-脑啡肽与亮-脑啡肽的比例多为4:1。脑啡肽在苍白核中的含量比下丘脑高10倍,比小脑中含量高约100倍。

脑啡肽和吗啡相似,对由电流引起的离体小白鼠输精管或豚鼠回肠肌的收缩有抑制作用。甲硫-脑啡肽的抑制作用比吗啡强20倍,但对豚鼠回肠肌的抑制强度则二者相当。亮-脑啡肽的作用只及甲硫-脑啡肽作用的1/2~1/5。两种脑啡肽的作用都可被吗啡拮抗剂钠洛酮所拮抗。脑啡肽有抑制腺苷酸环化酶的作用,从而使cAMP的积累降低。用离子电渗法加入甲硫-脑啡肽使皮质、新纹状体以及导水管灰质等神经元的兴奋速度减慢。脑室注射或中脑注射有镇痛效应,大剂量注射产生麻醉效应。脑啡肽因易被酶水解,其作用是短暂的,在2~10分钟内,作用即行消失。镇痛及麻醉效应都可被钠洛酮解除。脑啡肽对条件反射有明显的影响,还可防止CO2引起的遗忘症、降低血压、减慢心率等作用。

6. 内啡肽:已发现有α、β、γ、及δ四种内啡肽,其中以β-内啡肽活性最强。β-内啡肽由31个氨基酸组成,相当于β-脂肪酸释放激素 (β-LPH)91肽中的第61~91肽段序列。α-内啡肽为16肽,相当于β-LPH的第61~76肽段,γ-内啡肽为17肽,相当于β-LPH的第61~77肽段,δ-内啡肽为19肽,相当β-LPH的第61~79肽段。此外还有第61~87、第61~89等肽段,其镇痛效应随肽链之延长而增加。

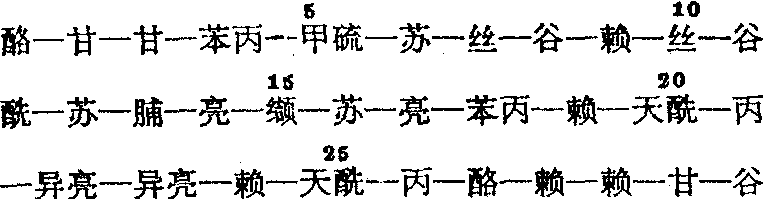

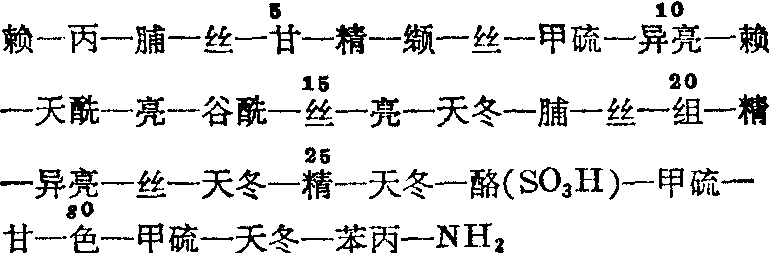

β-内啡肽(人)的一级结构为:

β-内啡肽的作用和脑啡肽相似,其镇痛及麻醉效应比脑啡肽更强,而且持续的时间也长。脑室注射脑啡肽,其作用可持续15~20分钟,而β-内啡肽却可持续2小时以上。脑室或脑内注射β-内啡肽,对神经系统除有镇痛效应外,还影响下丘脑的分泌、体温调节、饮食行为,引起失眠、抑制呼吸、抑制胃肠活动等。动物延髓池注射β-内啡肽,可引起强直、木僵、抽搐等动作。β-内啡肽亦可抑制腺苷酸环化酶的活性。此外,脑啡肽和内啡肽对许多激素的分泌都有调节作用,如垂体前叶激素、催乳素、生长素、促黄体生长激素等,功能极为复杂。

7. 强啡肽:为32肽,其结构为:

用对豚鼠回肠肌收缩的抑制作用强弱为指标测得其活性比亮-脑啡肽高700倍。强啡肽的活性可完全被钠咯酮拮抗,而亮-脑啡肽只能被拮抗1/3。脑啡肽、内啡肽和强啡肽都和针刺镇痛、针刺麻醉有密切关系。针刺过程可引起类吗啡肽含量增加。

垂体肽类

1. 催产素:为八肽,以半胱氨酸计算则为九肽,其结构为:

2. 后叶加压素: 又称抗利尿激素或加压素。为九肽,其结构为:

3. 促黑(素细胞)激素(MSH):已发现有α、β、γ、δ四种促黑激素。α-MSH为13肽,其结构以骆驼为例为:

β-MSH在动物如猴、牛、猪、骆驼等都为18肽,只个别氨基酸有差异,如猴的结构为:

牛的结构在N-端第二个氨基酸以丝氨酸取代谷氨酸,第六个氨基酸以赖氨酸取代精氨酸,其余结构皆同。而人的β-MSH为22肽,除C-端18个氨基酸与猴的β-MSH完全相同外,在N-端又增加了四个氨基酸,为丙—谷—赖—赖。

γ-MSH为12肽,其结构为:

MSH为脑下垂体中叶激素 α-MSH存在于与体温调节有关的部位,包括下丘脑前部和膈区。在机体发热时,膈区的α-MSH含量升高,而弓状核的α-MSH含量却下降,表明α-MSH由弓状核中的胞体通过轴浆运输到神经纤维。α-MSH的退热作用比扑热息痛强2500倍 (重量比)。β-MSH有刺激黑色素扩散及生物合成的作用。M-SH的释放受促黑素激素释放激素和促黑素激素释放抑制激素的控制。

4. 促黄体生成激素(LH):为含糖蛋白质,其蛋白质分子由不同亚基组成。不同种属动物的氨基酸组成有较大差别。羊LH的α-亚基由96个氨基酸组成,而猪的α-亚基由90个氨基酸组成,但其中有某些肽段之氨基酸顺序基本相同。猪的β-亚基由119个氨基酸组成,而人的β-亚基由115个氨基酸组成。其中第1~17氨基酸肽段中,有三个氨基酸不同,第23~28氨基酸肽段完全相同,第31~39氨基酸肽段中只相差一个氨基酸,第47~54氨基酸肽段中,有两个氨基酸不同。猪的第68~101氨基酸肽段和人的第67~100氨基酸肽段除有5个氨基酸不同外,其余氨基酸完全相同。促黄体生成激素属脑下垂体前叶激素,有刺激性腺,使睾丸的间质细胞及卵巢分泌激素,促成黄体生成的作用。

5. 促卵泡激素(FSH):为含糖蛋白质,其蛋白质部分由不同亚基组成,不同种属动物其亚基的氨基酸数目及组成均有差异。

人的促卵泡激素α-亚基由92个氨基酸组成,β-亚基由118个氨基酸组成。猪的β-亚基由107个氨基酸组成。人和猪的β-亚基中第8、9氨基酸相同,人的第34~44、49~51、63~107氨基酸肽段依次与猪的35~45、50~52、64~108氨基酸肽段几乎完全相同。

促卵泡激素属垂体前叶激素,其作用是促进产生精子及卵子,并促进卵巢发育。

6. 催乳激素: 为具有199(猪、牛)或198(羊)个氨基酸的多肽,猪和牛的199肽中有31个氨基酸不同,其余皆同。羊的198肽中,除比猪和牛的少一个亮氨酸外,其余氨基酸序列皆同。

催乳激素为脑下垂体前叶激素,有刺激乳腺分泌的作用。它的分泌受催乳激素释放激素(PRH)的支配。

7. 促肾上腺皮质激素(ACTH):为39肽。牛和羊的A-CTH一级结构完全相同,人的和牛、羊的只有第33位的CTH一级结构完全相同,人的和牛、 羊的只有第33位的一个氨基酸不同(人为谷,牛羊为谷酰),其余部分完全相同。牛、羊ACTH的一级结构为:

8. 促甲状腺激素 (TSH):为含糖蛋白质。其蛋白质分子含有α及β亚基。猪的TSH β-亚基有112个氨基酸,而牛的有113个。其中除少数氨基酸有差异外,绝大部分氨基酸相同。

促甲状腺激素作用于甲状腺,有促进甲状腺发育及分泌的作用,还可促进cAMP的形成,从而激活脂肪组织三酰甘油脂酶的活性。

9. 生长激素(GH):人和牛的生长激素由191个氨基酸组成,N-端为丙氨酸,C-端为苯丙氨酸。生长激素的作用较广,有促进生长,促进代谢,促进蛋白质合成和脂肪分解的作用。

下丘脑肽类

1. 促黑激素释放激素(MSHRH):又称促黑激素释放因子,有促进促黑激素释放的作用。

2. 促黑激素释放抑制激素(MRIS):有两种形式。M-RIH-Ⅰ为三肽,其结构为:脯—亮—甘—NH2。MRIH-Ⅱ为五肽。MRIH-Ⅱ的活性是MRIH-Ⅰ的千分之一。有对抗氧化震颤素(一种中枢内乙酰胆碱M型受体激动剂)引起的震颤作用。能减轻震颤麻痹症。这些作用与促黑激素本身无关。

3. 促黄体生成激素释放激素(LHRH): 为10肽,其一级结构为: 焦谷—组—色—丝—酪—甘—亮—精—脯—甘—NH2。无种属特异性。有调节性行为、促进黄体生成激素的分泌和对抗促甲状腺激素释放激素的作用。

4. 生长素释放抑制激素(GHRIH):又称生长抑素。为14肽,其一级结构为:

其后又发现25肽的生长抑素和28肽的生长抑素。无种属特异性。其作用除广泛地抑制多种激素包括上述促黄体生成激素释放激素的分泌外,还有镇静、安定、减少自发性运动、促进食欲等作用,抑制下丘脑、脑干、小脑、大脑皮质等的电位发放,促使脑中AMP增加。

5. 生长素释放激素(GRH):人的生长素释放激素为44肽。其结构为:

6. 催乳素释放激素(PRH):为多肽,有促进催乳激素自脑下垂体分泌和释放的作用。

7. 催乳素释放抑制激素 (PIH,PRIH):多肽。与催乳素释放激素相拮抗,有抑制其分泌和释放的作用。

8. 促卵泡激素释放激素 (FSHRH): 多肽,有促进卵泡激素释放的作用。

9. 促肾上腺皮质激素释放激素 (CRH): 又称促皮质释放素。多肽,有促进肾上腺皮质激素释放的作用。

10. 促甲状腺激素释放激素 (TRH): 多肽,其作用为控制促甲状腺激素的分泌。

肌肽 最初在脊椎动物肌肉中发现。后发现于嗅神经,属嗅神经肽。为二肽,其结构为:L—组—β—丙。与嗅觉神经元的神经传递有关。

脑-消化道相应的肽 许多肽首先发现于消化道,后来又在脑中发现,统称为脑-消化道肽。但随着科学研究的进展,许多在脑中发现的肽也在消化系统或其他器官组织中发现。因此脑-消化道肽这一名称并不严格,例如P物质原属此类肽,但现已证明,其在脑中广泛存在,并对中枢神经系统有重要作用,故又将其列为广泛分布于中枢神经系统中的肽。除P物质、神经紧张肽、血管紧张肽已于前面介绍外,再列举一些属于脑-消化道的肽类如下。

1. 胃泌素:已发现具有不同肽链长度,人的胃泌素一般为17肽,胃泌素Ⅰ的结构为:

另一种称为大胃泌素Ⅰ由34个氨基酸组成,其结构式如下:

2. 胆囊收缩素 (CCK):亦为具有不同长度的多肽。最早分离的为CCK-33,为具有33个氨基酸的多肽链,

其结构(猪)为:

此外还有C末端片段,CCK-12、CCK-8、CCK-4等。更长的CCK-39,在CCK-33的N-端还有6个氨基酸的肽段,即酪—异亮—谷酰—谷酰—丙—精。CCK存在于十二指肠,在新脑皮质、海马、杏仁核、下丘脑及脊髓等处含量都较高。该物质有使神经细胞去极化的作用,并伴有随后兴奋的明显增强,对由谷氨酸引起兴奋的细胞有去极化作用,还可降低膜电位。对中枢有抑制摄食作用。对吗啡的麻醉效应有拮抗作用。

3. 血管活性肠肽(VIP):为28肽,其结构随不同种属而略有不同。人、猪、大鼠的序列完全相同,其结构如下:

发现于胃肠道及大脑皮质、下丘脑等处。有抗颠痫等作用。在脑中已测得血管活性肠肽的受体。在消化道内由小肠和结肠粘膜分泌,其功能为抑制胃粘膜分泌胃蛋白酶及H+,刺激胰腺及肠粘膜分泌HCO-2,抑制胃及胆囊的运动。

4. 胃动素:又称为饥饿激素,为22肽,其结构为:

蛙皮素 为14肽,发现于欧洲蛙皮,也存在于脑中,其结构为:

舒缓激肽 为九肽,其结构(牛)为:精—脯—脯—甘—苯丙—丝—脯—苯丙—精。为胰蛋白酶作用于血浆球蛋白释出的物质。在脑中也存在。

脑内的肽不仅如上所述。例如脑内还有与记忆、睡眠等行为有关的肽类详见“学习、记忆、睡眠等的分子基础”条目。

近年来新脑肽仍在不断发现,对已知脑肽生理功能的研究,也有许多新的发展。

- 脂肪酸甲酯磺酸钠盐是什么意思

- 脂肪酸聚氧乙烯(10)酯是什么意思

- 脂肪酸衍生物是什么意思

- 脂肪酸钕是什么意思

- 脂肪酸钠盐是什么意思

- 脂肪醇是什么意思

- 脂肪醇(烷基酚)聚氧乙烯醚磷酸酯是什么意思

- 脂肪醇聚氧乙烯(10)醚是什么意思

- 脂肪醇聚氧乙烯(15)醚是什么意思

- 脂肪醇聚氧乙烯(7)醚是什么意思

- 脂肪醇聚氧乙烯(9)醚是什么意思

- 脂肪醇聚氧乙烯醚(3)醚是什么意思

- 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸三乙醇胺盐是什么意思

- 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠是什么意思

- 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠是什么意思

- 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸铵是什么意思

- 脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸三乙醇胺盐是什么意思

- 脂肪醇聚氧乙烯醚磺基琥珀酸二钠盐是什么意思

- 脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸钠是什么意思

- 脂膏是什么意思

- 脂质代谢紊乱的治疗是什么意思

- 脂降宁片是什么意思

- 脆性X综合征是什么意思

- 脆性失效是什么意思

- 脉冲幅度和时间参数的测量和标准是什么意思

- 脉冲弧焊电源的原理和类型是什么意思

- 脉冲弧焊电源的技术特性是什么意思

- 脉冲弧焊电源的特点和应用范围是什么意思

- 脉冲波形及其频谱是什么意思

- 脉冲激光焊是什么意思

- 脉冲电源是什么意思

- 脉冲电疗机是什么意思

- 脉冲等离子弧焊的工艺参数是什么意思

- 脉冲等离子弧焊的特点是什么意思

- 脉冲计量概述是什么意思

- 脉冲超细干粉自动灭火装置是什么意思

- 脉冲钨极氩弧焊是什么意思

- 脉冲钨极氩弧焊典型焊接规范参数是什么意思

- 脉冲钨极氩弧焊工艺参数的选择是什么意思

- 脉冲钨极氩弧焊的分类是什么意思

- 脉冲钨极氩弧焊的工艺特点及应用是什么意思

- 脉冲钨极氩弧焊(简称CP-TIG)是什么意思

- 脉动是什么意思

- 脉君安是什么意思

- 脉搏数检查是什么意思

- 脉络丛乳头状瘤是什么意思

- 脉络宁注射液*是什么意思

- 脉络宁注射液是什么意思

- 脉络通片是什么意思

- 脊是什么意思

- 脊前动脉血栓形成是什么意思

- 脊柱、脊髓损伤是什么意思

- 脊柱侧凸概论是什么意思

- 脊柱侧弯是什么意思

- 脊柱后凸畸形是什么意思

- 脊柱手术围手术期护理是什么意思

- 脊柱损伤的病因和分类是什么意思

- 脊柱的血供是什么意思

- 脊柱的连接是什么意思

- 脊柱结核是什么意思