脊髓解剖与生理

脊髓解剖与生理

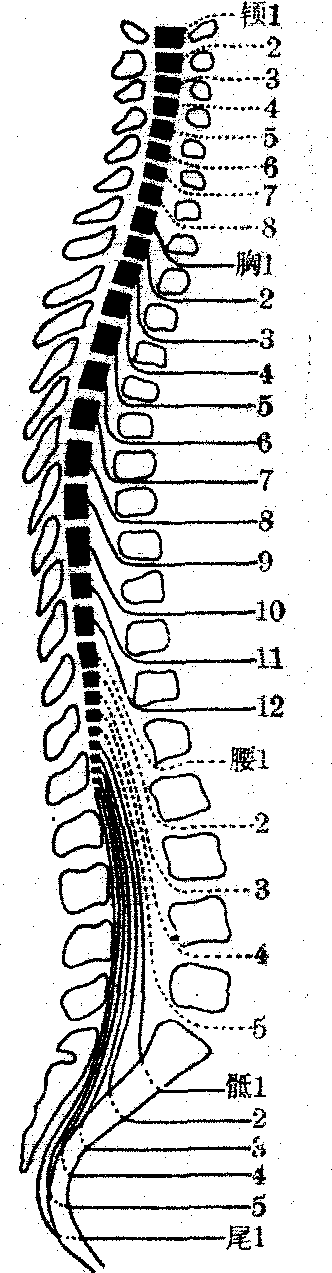

脊髓位于椎管内,上端以第1颈神经根的最高根丝与延髓为界。在胚胎3月时脊髓与脊柱长度相等,以后由于脊柱的发育比脊髓快,使两者长度发生差距。成人脊髓只占据椎管的上2/3,一般多终止于第1、2腰椎平面,因此脊髓节段高于相应的脊柱节段。了解脊髓与脊柱的相应位置关系对定位诊断及手术治疗某些脊髓疾病是重要的。一般说下颈髓较相应脊柱节段高一节,上、中胸髓较相应脊柱节段高二节,下胸髓高三节,腰髓位于第10至12胸椎、骶髓位于第12胸椎至第1腰椎平面 (图1)。

图1 脊柱、脊髓节段及神经根的位置关系

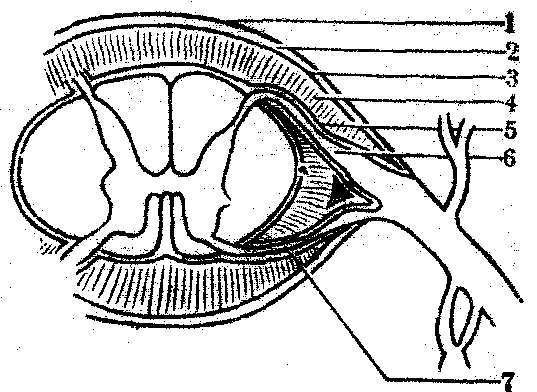

脊髓表面有三层包膜,即硬脊膜、蛛网膜和软脊膜,与颅内者相连续。硬脊膜囊终端在第2骶椎水平,其下成一细丝终止于尾骨。硬脊膜外间隙含有脂肪组织及椎静脉丛。脊髓蛛网膜下腔在第2腰椎平面最宽,以下逐渐变窄与硬脊膜囊同样终止于第2骶椎水平。软脊膜紧附于脊髓并深入其沟、裂。在脊髓两侧有三角形的齿状韧带21~22对,尖部附着于硬脊膜,将脊髓悬吊于脊蛛网膜下腔,起固定作用(图2)。脊柱呈圆柱形,前后略扁,平均长度42~45cm。表面有数条纵行沟、裂。其背侧正中有后正中沟,前方正中有前正中裂,二者将脊髓分为对称两半。每侧脊髓在前、后根出入部位又各有一浅沟称为前、后外侧沟,在颈及上胸段脊髓,后正中沟与外侧沟之间尚有一浅沟为后中间沟。脊髓外观并无明显分节,一般按脊神经根丝分布人为地划分为31节,即颈8节、胸12节、腰5节、骶5节、尾1节。在颈、腰段由于支配上、下肢的感觉、运动神经元及其轴突数目多,故局部明显膨大,分别称为颈、腰膨大。前者相当于颈4至胸1节段,后者则相当于腰1至骶2节段。在腰膨大以下脊髓迅速变尖称为圆锥,圆锥末端脊髓成一细丝称为终丝,它与硬脊膜细丝一起终止于尾骨。终丝有固定脊髓、避免上、下过分移动的作用; 它虽无神经生理功能,但含有室管膜细胞较多,这是终丝好发室管膜瘤的原因。

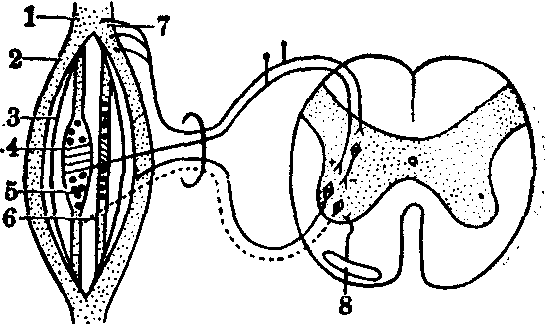

图2 脊髓、脊膜及神经根横断面示意图

1. 硬膜 2. 硬膜下腔 3. 蛛网膜 4. 蛛网膜下腔 5. 软膜 6. 后根 7. 前根

脊髓发出31对脊神经。除第1对颈神经通常无后根外,其余脊神经均由前、后两根组成; 它们通过相应椎间孔离开椎管。由于脊髓位置较相应脊柱节段高,故除上颈段脊神经根几呈水平方向从相应椎间孔导出外,其余脊神经根逐渐向下斜行,越接近脊髓下端,这种倾斜程度也越显著,在第2腰椎以下,腰、骶段脊神经根在蛛网膜下腔集合成束垂直下行,称为马尾。

切面上脊髓由灰、白两种组织组成。灰质居中央,呈H形。每侧灰质可分后角(柱)、中间灰质 (中间细胞柱) 及前角(柱)。二侧灰质由灰连合互相连接,其中央有中央管。

前角中大多是运动神经元,其中α运动神经元的轴突支配骨胳肌的梭外纤维,γ运动神经元的轴突支配骨胳肌肌梭的梭内纤维。此外还有许多中间神经元起着联系两侧和节段间以及调节脊髓运动神经元活动的作用。从胸1至腰2节段的中间灰质外侧有许多中等大小的神经元,使中间灰质向外侧突起称为侧角(柱)或中间外侧细胞柱,其轴突支配平滑肌、心肌及腺体。在骶2、4节段的相应部位也有类似神经元,其轴突支配盆腔脏器及勃起组织的血管;这些神经元分别是交感及副交感神经的节前神经元。后角可分为三部分:

❶边缘区,在后角最背外侧,由许多细的有髓鞘或无髓鞘纤维组成,又称李氏束(Lissauer束),其中多数是罗氏胶质的轴突,故有将其作为白质一部分者。

❷罗氏胶质: 位于后角顶部,含有许多小的神经元,后根传入纤维的侧支终止于此,其背侧有一薄层大的神经元称为背缘核。

❸体本部: 含有许多较大的神经元,其中有两个比较明显的细胞核,一个是固有核,位于所有脊髓节段后角的头、颈部中央,另一个是克拉克(Clark)背核,位于基底部内侧,以胸段至腰2段脊髓最显著。

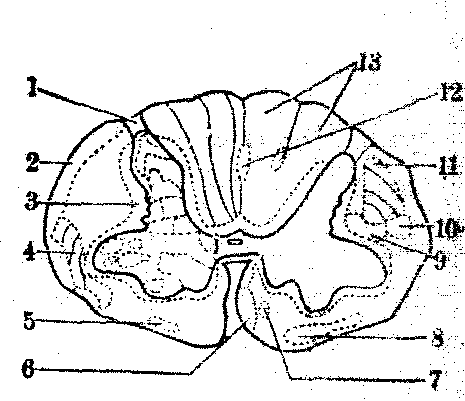

脊髓的灰质细胞是按层次排列的,共分十层。第1层为背缘核,第2、3层为罗氏胶质,第4层相当于固有核,第5层位于后角颈部,分为内侧及外侧部分,外侧部分相当于脊髓的网状核,第6层位于后角基底部,第7层相当于中间灰质,包括中间内侧及外侧细胞柱,第8层位于前角内侧,由中间神经元组成,第9层由前角运动神经元构成,第10层为中央管附近的灰连合,含有少数大的神经元及联系轴索。脊髓白质位于灰质周围,以前正中裂、后正中沟及外侧沟为界分为前、后及侧三索,各由许多神经纤维传导束组成。这些传导束可分上行、下行及固有束三类(图3)。

图3 脊髓颈段平面主要结构

1. 背外侧束 2. 背侧脊髓小脑束 3. 固有束系统 4.外侧脊髓丘脑束 5. 腹侧脊髓丘脑束 6. 腹侧皮质脊髓束 7.桥脑网状脊髓束 8. 前庭脊髓束 9. 延髓网状脊髓束 10.红核脊髓束 11. 外侧皮质脊髓束 12. 固有束 13. 薄束楔束

上行束是由脊髓上行到脑的不同部位的纤维,有

❶薄束与楔束,位于后索,传导本体感觉及精细触觉,其纤维按躯体定位排列,越来自远处的纤维越居内侧,在颈段水平,其排列次序从内而外依次为骶、腰、胸、颈。

❷脊髓丘脑束,位于侧索及前索,分别传导痛、温觉及触觉。其纤维也按躯体定位排列,由内向外依次为颈、胸、腰、骶。

❸脊髓小脑束,位于侧索,将肌肉、肌腱等感受器的冲动传入小脑以调节姿势与运动。此外,还有脊髓橄榄束,脊髓网状束以及脊髓前庭束等。下行束是从脑的不同部位下行至脊髓的纤维,主要是有关运动的通路,可分锥体束即皮质脊髓束及锥体外束二类。皮质脊髓束的大部分纤维在延髓下端发生交叉后在脊髓侧索内下行称为皮质脊髓外侧束,少数未交叉者在同侧脊髓前索内下行为皮质脊髓腹侧束。前者的纤维按躯体定位排列,由内而外按次为颈、胸、腰、骶。锥体外束包括起于中脑红核的红核脊髓束,起于脑干网状结构的网状脊髓束及起于内、外侧前庭核的前庭脊髓束。其他下行束尚有顶盖脊髓束,橄榄脊髓束及内侧纵束等。这些有关运动的传导束均终止于脊髓运动神经元,分别起着易化或抑制作用。固有束是脊髓节段间联系纤维,大多集中于灰质表面。此外,从大脑皮质、下丘脑、杏仁核、桥脑及延髓的网状结构内发出管理呼吸、排尿、排便、血管收缩、汗液分泌的下行性植物神经纤维,多在前或侧索内下行; 终止于中间灰质的网状脊髓束构成下行性植物神经通路的大部分。

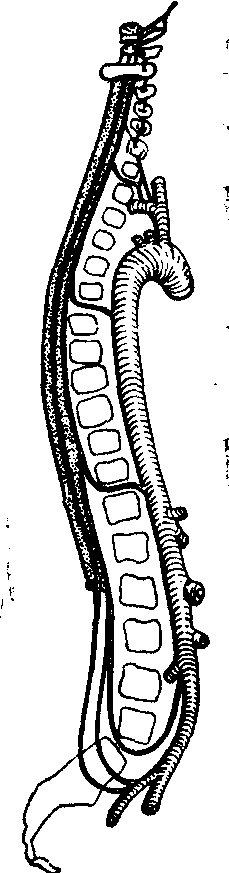

脊髓的血液供应来自脊前、后动脉。脊前动脉系单根,位于前正中裂; 脊后动脉成对分别位于左、右后外侧沟附近。脊髓前动脉供应脊髓的前2/3,脊髓后动脉供应脊髓的后1/3区域,相当于后索及后角的大部分。脊前、后动脉并非连续的动脉干,在上颈段由椎动脉的脊前、后支组成,其余节段则相应地由颈深动脉、肋间动脉、腰动脉及骶外侧动脉的分支经椎间孔、穿过硬脊膜成为前根或后根动脉供应脊髓各节段。前根动脉约有6~10根,在胸、腰段左侧者多,其中有一条特别粗大称为 “大前根动脉”或Adam-kiewicz动脉,位于胸8至腰3节段的某一神经根附近,约80%在左侧,它可供养脊髓全长的1/2至1/4(图4)。后根动脉约10~23根,均较细小,支配脊髓下半部较上半部为多。从脊前、后动脉分别发出许多小支分布于脊髓表面,相互吻合形成软膜动脉丛,供应脊髓表浅部分; 脊前动脉在前正中沟内发出许多沟动脉供应脊髓实质。脊髓的静脉回流与动脉走行大体一致。但除脊前静脉外并不与动脉并列。脊髓实质与软脊膜内浅表静脉首先引流到根静脉,再通过硬脊膜外的椎管内静脉丛与脊柱的静脉系统相沟通,向上与颅内基底静脉丛吻合,最后引流到椎静脉、肋间静脉、腰静脉及骶静脉,从而与胸腹腔奇静脉与腔静脉沟通。椎静脉丛内压力低又无瓣膜,正常情况下静脉血流离椎体而行,当胸腹腔压力增高时可使静脉血流方向相反,因此可能成为胸腹腔、盆腔肿瘤及感染进入椎管及颅内的途径之一。此外,胸腹腔的压力变化可通过椎静脉丛传递到脊髓蛛网膜下腔,从而改变脑脊液压力。

图4 前根动脉供应脊前动脉示意图

本图中颈段有3个,胸段2个,马尾段有3个前根动脉

脊髓的生理包括各种感觉的传导,随意运动的传导和协调,内脏活动以及反射活动等; 其中大多已在解剖一节中简略述及,这里仅就脊髓的反射活动作一扼要介绍(图5)。

脊髓正常反射活动对于维持姿势、肌肉张力以及作为随意运动的准备等方面都有重要意义。基本的脊髓反射有以下几种:

(1) 牵张反射: 当肌肉受到牵张时发生反射性收缩;在维持姿势、抗重力的肌肉中如股四头肌、肱二头肌等最显著。这是单突触性反射。感受器位于肌梭,由后根内侧部分粗纤维传入,直接与前角运动神经元形成突触,再发放冲动至梭外纤维使之收缩。牵张反射有紧张性及位相性两种成分。紧张性牵张反射是某种刺激产生运动神经元非同步放电引起肌肉持续收缩; 这是维持肌张力的基础,也是为了完成有目的动作进行位相性收缩所必须保持的预备状态。位相性牵张反射是由于肌梭或其传入通路的短暂刺激引起运动神经元的同步放电,如腱反射就是位相性牵张反射。从脑的不同平面下行至脊髓的锥体系或锥体外系通路对牵张反射有重要影响。大脑皮质、底节、小脑前叶、脑干神经元可通过延髓上部网状结构经由脊髓前外侧索的网状脊髓束抑制牵张反射。而锥体束、前庭脊髓束及某些位于侧索前半的网状脊髓束则起易化作用。正常情况下易化与抑制的影响维持平衡。在病变情况下,抑制通路受阻、易化通路占优势,临床上就可出现肌张力增高、反射亢进及阵挛等所谓“痉挛”三联症。若易化通路单独损害或与抑制通路同时损害则引起肌张力减低,腱反射减低。但紧张性及位相性牵张反射的改变并不总是平行的,所以帕金森病患者肌张力增高但腱反射不高甚或降低。同样,小脑病变时可以出现肌张力减低而腱反射却很活跃。

图5 单突触反射弧示意图

1. 肌腱 2. 肌肉纤维 3. 肌梭4. 初级神经终末 5. 核束纤维6. 肌梭纤维 7. 高尔基腱器 8.前庭脊髓束

(2) 屈曲反射: 来自皮肤、筋膜、肌肉、关节的许多种刺激、尤其是加于皮肤的伤害性刺激可引起屈肌的反射性收缩,从而使肢体避开刺激。这是多突触反射,由后根的中等或细的有髓鞘纤维传入,通过中间神经元将冲动扩散,使刺激侧的屈肌运动神经元兴奋、伸肌运动神经元抑制,而对侧伸肌运动神经元被激活、屈肌运动神经元受抑制,产生交叉性伸直反射; 使受伤害肢体回缩时对侧肢体伸直以维持姿势免于倾倒。刺激足底出现𧿹趾背屈, 实质上就是屈曲反射。 这种反射在正常婴儿可出现,在成人已被成熟的锥体束所抑制,如在成人出现,说明或有皮质活动的抑制、或有皮质脊髓束的阻断。

(3) 折刀反射:若肌肉由于牵张反射而收缩过度,超过所需要的张力,就刺激了肌腱内的高尔基腱器,通过它的传入纤维抑制支配肌肉的α运动神经元,使肌肉松弛下来。除前述各种躯体反射外,尚有内脏-躯体、躯体-内脏以及内脏-内脏反射等。这些反射也有一定临床意义,如腹部脏器病变时出现的腹肌紧张、膀胱胀满时下肢肌张力的增高都说明内脏的传入通路受到刺激时对支配骨胳肌的运动神经元也有明显影响。脊髓反射除了受节段上神经机制的调节外,也受脊髓反射本身负的及正的反馈机制的调节; 如前述折刀反射就是牵张反射的负反馈机制,再如来自肌梭的传入冲动有助于α运动神经元的兴奋,产生肌肉收缩,但由于肌梭位置与梭外纤维平行,后者收缩就产生负反馈作用而使肌梭张力减低,传入冲动减少,因此又需要γ运动神经元发放冲动使肌梭极区纤维收缩来维持梭内纤维的张力。此外,如α运动神经元的轴突走向前根时发出侧支至Renshaw细胞,其轴突又返回至α运动神经元,这也是一个负反馈通路;α运动神经元放电越活跃,Renshaw细胞放电也越活跃而α运动神经元也越受抑制。当急性脊髓横断时出现横断平面以下所有反射消失,称为脊髓休克。不同种属的动物脊髓休克期长短不一,在青蛙短至数秒钟,在人则需一至数周,这与节段上神经结构的发育有关。一般认为这是由于来自高级中枢的下行性冲动阻断所致。

☚ 脑垂体手术 脊柱裂 ☛

- 多垒之秋是什么意思

- 多埃人是什么意思

- 多域是什么意思

- 多基因是什么意思

- 多基因抗病性是什么意思

- 多基因效应是什么意思

- 多基因族是什么意思

- 多基因病是什么意思

- 多基因遗传是什么意思

- 多基因遗传病是什么意思

- 多基地雷达是什么意思

- 多塞是什么意思

- 多壁城是什么意思

- 多士是什么意思

- 多士之林,不扶自直是什么意思

- 多士宁是什么意思

- 多士成大业,群贤济弘绩。是什么意思

- 多士济济是什么意思

- 多士炉是什么意思

- 多士盈庭是什么意思

- 多声字是什么意思

- 多声道录音机是什么意思

- 多处理机系统是什么意思

- 多多是什么意思

- 多多保重是什么意思

- 多多包涵是什么意思

- 多多声是什么意思

- 多多多是什么意思

- 多多少少是什么意思

- 多多瓦之战是什么意思

- 多多益办是什么意思

- 多多益善是什么意思

- 多多益嗜是什么意思

- 多多罗大桥是什么意思

- 多多许是什么意思

- 多多马是什么意思

- 多夥是什么意思

- 多大是什么意思

- 多大一阵儿是什么意思

- 多大些是什么意思

- 多大会是什么意思

- 多大会儿是什么意思

- 多大儿是什么意思

- 多大回是什么意思

- 多大小是什么意思

- 多大时会儿是什么意思

- 多大晚儿是什么意思

- 多大母子是什么意思

- 多大点儿是什么意思

- 多大的云下多大的雨是什么意思

- 多大的心是什么意思

- 多大的碗,吃多大的饭是什么意思

- 多大的锅配多大的勺是什么意思

- 多大的锅,配多大的勺是什么意思

- 多大霎是什么意思

- 多天是什么意思

- 多夫任科是什么意思

- 多夫女人是什么意思

- 多夫曼-斯坦纳条件是什么意思

- 多夫曼,r.是什么意思