胆结石

胆结石是指胆汁在肝胆系统内析出固体成分,形成大小不等、性质和成分不同的石样结构。胆结石按化学成分可分为胆固醇系结石、胆红素系结石和混合性结石三类。

不同国家、地区的胆结石组成成分有 大差别,欧美多见胆固醇系结石,而亚洲的中国、朝鲜、日本的胆结石则以胆红素含量高为特点。成分不同的结石,其发病机制也有所不同。

大差别,欧美多见胆固醇系结石,而亚洲的中国、朝鲜、日本的胆结石则以胆红素含量高为特点。成分不同的结石,其发病机制也有所不同。

胆固醇系结石 包括纯胆固醇结石(胆固醇占90%以上)及胆固醇色素结石(胆固醇占70%)。多发生于胆囊。结石常为单个,圆形或卵圆形,浅黄或灰白色,表面光滑或呈颗粒状,切面可见放射状条纹,X线不显影,常因胆汁成分异常引起。

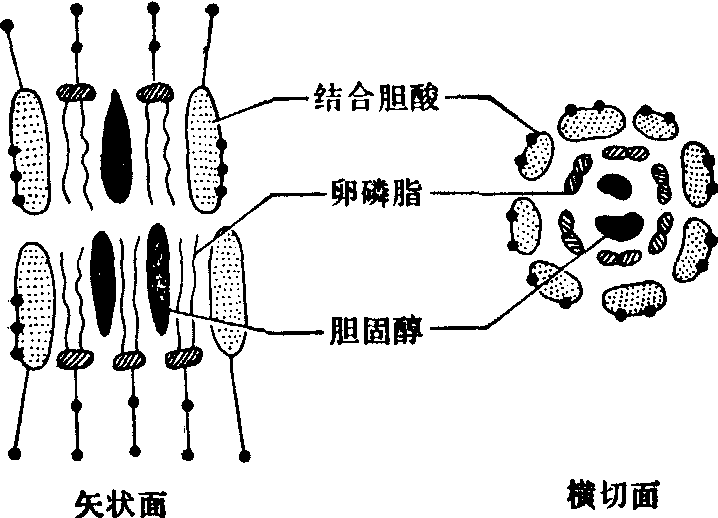

正常胆汁中胆汁酸有游离胆汁酸和结合胆汁酸两大类,并以后者为主。游离胆汁酸主要有胆酸、鹅脱氧胆酸、脱氧胆酸,尚有少量熊脱氧胆酸和石胆酸。前两种在肝内由胆固醇转化而来,后三种在肠道下部由肠道细菌将上述两种胆汁酸还原而成。它们分别与甘氨酸或牛磺酸结合形成各种结合胆汁酸,再与K+、Na+结合而形成胆盐。胆盐占胆汁中固体成分的一半以上。胆汁中的磷脂约有90%为卵磷脂,占胆汁中固体成分的1/4以上。胆汁中胆固醇占3~6%,不溶于水,其溶解度取决于它在胆汁中与胆盐和卵磷脂的比例,即胆固醇溶解能力=(胆盐+卵磷脂)/胆固醇。当该比值大于12:1时,胆固醇在胆汁中可保持溶解状态,形成微胶粒。此时胆汁酸的羟基和牛磺酸或甘氨酸侧链的“亲水面”向外,卵磷脂的磷酰胆碱侧链也向外,而将胆固醇分子包埋在卵磷脂的脂酸侧链之中,这样的微胶粒是稳定的(图1)。

图1 胆汁中三种脂质形成微胶粒结构(引自Small,D. M. 1967)

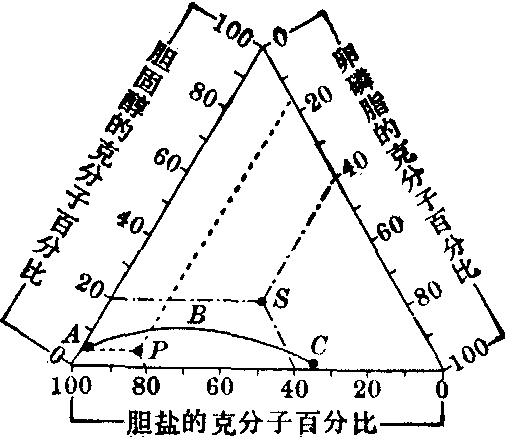

Admirand和Small认为胆汁中胆固醇的溶解度取决于三种脂质结成微胶粒的相对浓度,可以用等边三角形坐标来表示 (图2)。三角形的每边按克分子浓度计算,分别代表胆汁中胆固醇、卵磷脂和胆盐对这三种脂质总和的百分比,三角形中的任何点可同时表示这三种脂质的相对量,图中的ABC线为胆固醇饱和线,P点表示该胆汁中的胆盐占80%,卵磷脂占15%,胆固醇占5%; P点在饱和线下,表示该胆汁的胆固醇尚未饱和,这种胆汁处于一种稳定的微胶粒溶液状态。S点表示胆汁中的胆盐占40%,卵磷脂占40%,胆固醇占20%; S点在饱和线之上,表示该胆汁中的胆固醇处于过饱和状态。当胆固醇含量过高或胆盐、卵磷脂含量降低,破坏了它们之间的正常比例关系时,此胆汁就成为胆固醇饱和或过饱和状态的胆汁——致石性胆汁。在这种胆汁中,就可能有胆固醇微晶体析出。在胆囊内可进一步融合集结形成肉眼可见的结石。因此胆汁理化性质的改变是形成胆固醇系结石的关键。

胆固醇系结石患者的胆汁可能有下述异常情况:

(1) 胆汁中胆固醇含量过高: 胆固醇系结石的形成与饮食中胆固醇含量及胆汁中的胆固醇浓度有一定关系。用致石性食物(主要是蔗糖、酪蛋白而缺乏脂肪的食物)喂叙利亚田鼠3个月,约有70%的动物发生胆石,其胆石主要成分是胆固醇。如用高胆固醇食物喂养北美草原犬鼠(Prairie dog),则早期胆固醇就升高,胆汁酸在36小时即由87.5% 降到76%,14天后更进一步下降到56.7%,最后部分动物发生了胆石。这说明高胆固醇食物或大量摄入蔗糖可导致肝脏胆固醇合成亢进,胆汁酸合成和分泌减少,从而使胆汁中胆固醇浓度升高,胆汁酸减少而引起胆石形成。Admirand和Small分析了66例胆固醇系结石患者的胆汁及25例正常人胆汁中的胆盐、卵磷脂及胆固醇浓度,发现正常人胆汁和胆结石患者胆汁在等边三角形坐标上所标出的点有明显的差别。前者所标定的点都在饱和线内,后者所标定的点均在饱和线之外。Small曾测定患者的肝胆汁和胆囊胆汁,发现肝胆汁比胆囊胆汁距饱和线更远,这说明产生异常胆汁的部位在肝脏。有人认为这可能是由于肝内胆固醇转化为胆汁酸的代谢过程发生障碍。其发生机制可能是由于肝内能促使胆固醇合成的限速酶——β-羟-β-甲基戊二酸单酰辅酶A还原酶(HMG-CoA还原酶)活性增加,而促使胆固醇在肝细胞微粒体内羟化合成胆汁酸的一个关键性限速酶——7a羟化酶活性降低,以致胆固醇合成增加,而胆汁酸合成降低,这种肝内代谢异常可能是胆固醇过饱和及胆石形成的代谢基础。最近有人用肝活组织标本证明未经处理的胆固醇结石患者HMG-CoA还原酶活性比无结石者约高35%,而肝脏的7α-羟化酶活性比无结石者约低37%。

图2 胆汁中胆固醇、卵磷脂和胆盐相对浓度的三角形坐标(自Admirand,W. H.et al,1968)

(2) 胆汁中胆盐含量降低:有人用14C标记胆汁酸方法测定总胆汁酸池,胆固醇结石患者的总胆汁酸池(1.22±0.32g)比无结石者(2.4±0.38g)低一半。正常胆汁酸池最低界限为1.6~1.8g,低于这个水平即将产生胆固醇结石。用同样方法发现胆固醇结石患者的总胆汁酸池、胆酸和鹅脱氧胆酸都比无胆石症者为小,而脱氧胆酸和石胆酸无明显差别,这说明胆固醇系结石患者的胆汁酸池缩小的机制主要是肝脏合成胆汁酸的能力降低。在胆汁酸的正常肠肝循环中,95%的胆汁酸被重吸收,仅有2~5%排出体外。如果胆汁酸在肠内重吸收减少,则每减少1%,就需要肝脏多合成70mg的胆汁酸,才能使总胆汁酸池不致缩小。但是胆固醇结石患者的总胆汁酸池比正常为小,且不能引起肝内胆汁酸合成与分泌增加的反应,因而胆汁中胆汁酸和胆盐含量减少。

(3) 胆汁中胆汁酸组成成分改变:正常胆汁中的胆酸:鹅脱氧胆酸:脱氧胆酸:石胆酸为40:40:18:2。前三种占总胆汁酸的90~98%,而石胆酸比例很小。胆固醇系结石患者的胆汁中鹅脱氧胆酸比例明显下降。胆固醇结石患者如长期服用鹅脱氧胆酸,往往可使胆石变小、消失或胆石数目减少,胆固醇含量降低,有效率可高达60%。疗效的取得,很可能是该物质具有抑制HMG-CoA还原酶的活性,从而使肝脏合成胆固醇减少的缘故。

(4) 胆汁中磷脂降低: 胆固醇结石患者的胆汁中磷脂只有正常胆汁的1/3,磷脂/胆固醇(P/C)正常为6.6,胆石症患者可降至2.3。将人的胆固醇结石放入狗胆囊内,经过一段时间再行手术探查,发现所有胆石重量均减轻,有的甚至完全被溶解而消失。胆固醇结石在狗胆囊内被溶解的原因是狗胆汁的P/C比例非常高(约为70:1),为正常人的12倍。口服卵磷脂能增加胆汁溶解胆固醇的能力,使更多的胆固醇呈可溶性微胶粒状态,因而防止结石的形成。

(5) ζ电位降低:微胶粒具有双层电结构。ζ电位是指微胶粒的吸附层(内层)和扩散层(外层) 之间的电位差,能使微胶粒相互排斥。微胶粒的ζ电位差越大,微胶粒带电荷越多,其稳定性越强。微胶粒的ζ电位与甘氨胆酸和牛磺胆酸的比例有关,二者在正常胆汁中的比例约为3:1,而胆固醇系结石患者胆汁中的牛磺胆酸减少,比例可达到15:1。牛磺胆酸含有负电荷较强的-CH2SO3-基团,可增加胆汁中微胶粒的电位差及稳定性。因此,牛磺胆酸减少,可使微胶粒的ζ电位降低,从而使微胶粒发生集结或凝块。据动物实验观察,凡能分泌牛磺胆酸的动物,其胆固醇结石的发生率要比分泌甘氨胆酸的动物低,如狗是分泌牛磺胆酸的动物,其胆汁中的ζ电位很强,它的胆石自然发生率仅为0.04%。有人采用增加胆汁中ζ电位的肝素盐水冲洗肝管,可使ζ电位增加到一31mV,残余结石可能完全消失。

(6) 其他因素: 胆汁淤滞、细菌感染及异物的成核心作用,都可能是形成胆固醇结石的重要条件。另外,胆囊管细长迂回、淋巴结肿大等造成胆囊胆汁流通不畅,使胆汁在胆囊内淤滞,从而引起胆汁的理化状态发生改变(如水分被过多的吸收使胆汁过度浓缩、胆色素浓度增高等),都可促使胆石形成。胆汁淤滞也有利于细菌在胆道内生长繁殖,引起感染。胆道感染时,炎症水肿、细胞浸润和纤维组织增生等可使胆道壁增厚; 炎症刺激尚可导致胆道痉挛,这就可能造成胆道狭窄以至闭塞,从而发生胆汁淤滞。正常胆囊粘膜可吸收水分和电解质,但不吸收胆盐、胆固醇和磷脂。胆汁在胆囊内可浓缩5~10倍,而三种脂质比例基本不变;在胆道发生炎症时,通过损伤的粘膜吸收胆盐,使胆汁中胆盐浓度降低,从而进一步降低胆汁中胆固醇的溶解度,加快胆固醇析出和沉着。另外,在炎症时,粘膜分泌亢进,可分泌多量的粘蛋白,起成核和促使结石增大的作用。实验性胆石形成过程中,胆固醇结晶常附于粘蛋白上,起着沉淀颗粒的架桥作用。细菌感染除能引起胆囊炎外,细菌集落本身以及细菌感染所致的脱落细胞等皆可作为结石形成的核心。

胆红素系结石 包括胆红素钙结石(或色素钙结石)和纯色素结石。胆红素钙结石多发生于胆管,由胆道感染、蛔虫寄生等综合因素引起,其主要成分为胆红素(占40~57%)、胆固醇(2.9~25.6%)以及少量的钙和有机物。这种结石往往是泥沙样的圆形或不规则的黑色、深绿或棕色的小颗粒,质地酥脆。X线不显影。纯色素结石较少见,因其主要成分为各种胆色素,故呈黑色或黑褐色,常见于溶血性黄疸,多位于胆囊。

胆红素钙结石在中国较为多见,好发生于胆管。蛔虫残体、蛔虫卵、细菌等常是胆石形成的外因;胆汁淤滞、胆汁理化性质改变等则是胆石形成的内因。肝脏排泄的胆红素主要是水溶性的胆红素二葡萄糖醛酸化物,在胆汁中它在β-葡萄糖醛酸酶的作用下,水解为游离胆红素和葡萄糖醛酸,游离胆红素的羟基与胆汁中的钙离子结合形成不溶于水的胆红素钙盐。在正常胆汁中,由于机体组织产生的β-葡萄糖醛酸酶的最适pH为5.0,与胆汁的pH(胆囊胆汁的pH为6.1~8.6)相差较大,所以活性很低,而且胆汁中还存在该酶的抑制物——葡萄糖二酸-1,4-内酯(肝太乐),后者可能是葡萄糖醛酸在肝中的代谢产物。因此,正常胆汁中胆红素二葡萄糖醛酸化物不被水解。

胆红素钙结石的形成可能与下列因素有关:

(1) 细菌感染: 当胆道梗阻或狭窄引起胆汁淤滞时,易致细菌生长繁殖,造成胆道感染。有人向豚鼠胆囊内注射伤寒杆菌或大肠杆菌后成功地产生了胆石。在胆石内亦常培养出大肠杆菌、葡萄球菌或链球菌,甚至霉菌。据统计,胆管结石患者的胆汁培养,80%有细菌生长,其中85%为大肠杆菌。另外,某些感染胆道的细菌,特别是大肠杆菌可产生β-葡萄糖醛酸酶,其最适pH为7.0(6.8~7.2),与胆汁的pH一致,故此酶的活性较高,超过了胆汁中该酶抑制物——葡萄糖二酸-1,4-内酯所能抑制的能力,从而大量的胆红素二葡萄糖醛酸化物被水解,生成胆红素钙盐沉淀。

(2) 胆汁中葡萄糖二酸-1,4-内酯含量降低:胆道感染并不一定都有结石形成,因为正常人胆汁中存在着葡萄糖二酸-1,4-内酯,保护胆红素二葡萄糖醛酸化物不被分解。正常人对照组的胆汁中该物质含量为200μg/ml,而胆红素钙盐结石患者胆汁中仅有40μg/ml。因此该物质含量降低,将有利于胆红素二葡萄糖醛酸化物的水解和胆红素钙结石的形成。

(3) 胆道异物和寄生虫: 人类胆红素钙结石的核心常为胆道寄生虫的残体或虫卵,有时可见结石的核心为食物残渣、手术线结和金属针等。若把丝线结、棉线结、人胆石、人蛔虫、家兔本身的肝组织等置入家兔的胆囊内,约有75%的动物发生胆石,胆石成分主要为胆红素。因此可以认为,在蛔虫流行区内多数胆红素钙结石与蛔虫感染有关:由于胆道蛔虫引起胆道感染,改变了胆汁的理化性质,使胆红素二葡萄糖醛酸化物分解为葡萄糖醛酸和游离胆红素,后者与钙离子结合形成胆红素钙盐,并以蛔虫残体或蛔虫卵为核心,形成胆红素钙结石。

(4) 促使胆红素钙融合、集结的因素: 胆红素钙在胆汁中沉淀为不溶性颗粒后,还需有融合、集结的过程才能形成结石。将胆汁中分离出来的带负电荷的胆红素钙颗粒悬浮在蒸馏水中,并加入无机阳离子,则后者能使胆红素钙疏松地集结。加入的阳离子的原子价越大,集结作用也越强;如加入高分子有机物质,由于吸附和架桥作用,可加快颗粒的聚沉;另外,如把胆红素钙悬液低速度旋转30分钟,提供聚沉所需的能量,即可见凝块体积增大。在人的胆汁中有很多可促使胆红素钙集结的无机阳离子(如Na+、K+、Ca++、Fe++、Mg++、Al+++等),而在胆道炎症过程中,具有架桥作用的高分子有机物质又有增加,由于胆囊收缩,胆汁的流动提供了聚沉所需的能量。这些因素,都可促使胆红素钙集结,并形成结石。

混合性结石 由两种以上的成分所构成。就国内所见,这种结石的成分常以胆红素为主(30~40%),其次是胆固醇,并有少量的钙。

胆结石

gallstone;cholelith

- 绒面革是什么意思

- 结是什么意思

- 结业是什么意思

- 结义是什么意思

- 结交是什么意思

- 结亲是什么意思

- 结仇是什么意思

- 结伙是什么意思

- 结伴是什么意思

- 结体是什么意思

- 结余是什么意思

- 结党营私是什么意思

- 结冤是什么意思

- 结冰是什么意思

- 结发夫妻是什么意思

- 结合是什么意思

- 结合律是什么意思

- 结合能是什么意思

- 结合部是什么意思

- 结垢是什么意思

- 结婚是什么意思

- 结子是什么意思

- 结存是什么意思

- 结实是什么意思

- 结对子是什么意思

- 结尾是什么意思

- 结局是什么意思

- 结巴是什么意思

- 结帮是什么意思

- 结幕是什么意思

- 结庐是什么意思

- 结彩是什么意思

- 结怨是什么意思

- 结成是什么意思

- 结扎是什么意思

- 结拜是什么意思

- 结晶是什么意思

- 结晶体是什么意思

- 结晶水是什么意思

- 结束是什么意思

- 结束语是什么意思

- 结构是什么意思

- 结构工资是什么意思

- 结构式是什么意思

- 结果是什么意思

- 结核是什么意思

- 结核杆菌是什么意思

- 结核病是什么意思

- 结案是什么意思

- 结欠是什么意思

- 结汇是什么意思

- 结清是什么意思

- 结点是什么意思

- 结焦是什么意思

- 结球甘蓝是什么意思

- 结疙瘩是什么意思

- 结疤是什么意思

- 结痂是什么意思

- 无量是什么意思

- 无铅汽油是什么意思