肥大细胞mast cell

动物疏松结缔组织细胞成分之一。常分布于小血管及小淋巴管周围。形态呈圆形或卵圆形,核较小,胞质中充满粗大的异染性颗粒,颗粒内含肝素、组胺及慢反应物质等。其细胞膜上有IgE的Fc段受体,当机体被某种抗原致敏而产生IgE后,IgE可与此受体结合;当机体再次接触该致敏抗原时,IgE可与该抗原结合并导致肥大细胞释放出颗粒内的物质,即脱颗粒,引起局部毛细血管和微静脉通透性增高而发生过敏反应。

肥大细胞mast cell

系与变态反应有关的一种细胞。此种细胞广泛分布在结缔组织中,如皮下、肠系膜、消化道粘膜、呼吸道粘膜、小血管周围等结缔组织中。细胞为圆形或卵圆形,胞质中含大量嗜碱性异染颗粒,能产生肝素、组织胺、5-羟色胺等物质。此细胞膜上有抗体IgE的Fc受体,当机体被致敏而生成IgE抗体后,便可与IgE Fc受体结合,可引起肥大细胞脱颗粒,并释放出多种活性物质而引起变态反应。此种反应为速发型超敏反应,临床所见的支气管哮喘、荨麻疹等即由此而致。

肥大细胞mast cell

多见于小血管周围的结缔组织中,胞体椭圆,胞核较小,胞质中充满粗大的水溶性异染色颗粒,颗粒中含有肝素、组织胺和慢反应物质等。电镜下可见,颗粒外包单位膜,内部呈板层状结构。细胞膜上有抗体IgE的Fc段受体,故可与IgE结合。如再次进入体内的抗原与结合在细胞膜上的IgE结合,即可引起肥大细胞的脱颗粒反应,从而释放组织胺和慢反应物质,引起一系列过敏性反应。

肥大细胞

肥大细胞通常被认为是疏松结缔组织的细胞,多沿小血管和小淋巴管分布,主要存在于与外环境接触的皮肤、消化管和呼吸道的上皮下方的结缔组织内(正常人皮肤内有7000~12,000/mm3个肥大细胞),也存在于某些器官的被膜(包括脑膜)、脉络丛及周围神经的神经外膜和神经束膜的结缔组织中,还出现在骨髓、淋巴结的结缔组织及哺乳动物的脑内(如大鼠额叶皮质)。

肥大细胞虽可进行有丝分裂,但在正常情况下的更新率很低,故很少见细胞分裂象。肥大细胞的来源尚无定论,先前认为它来源于间充质细胞。近年的实验证明,它大概来源于骨髓和血液中存在的前体细胞; 也有人认为来源于巨噬细胞样的单核吞噬细胞。

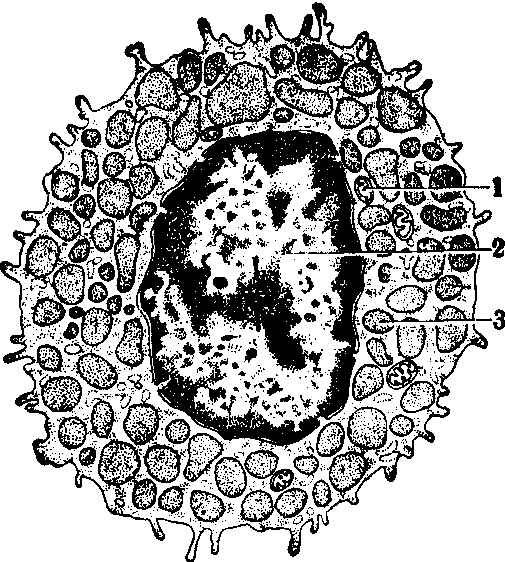

肥大细胞呈圆形或卵圆形,较大,直径约20~30μm。细胞核较小,圆形或卵圆形,常位于细胞中央。细胞质多,充满很多异染性颗粒(彩图3)。颗粒的内容物易溶于水(但大鼠例外),在苏木素和伊红染色的标本内不易显出颗粒,但经适当固定后,用Alcian蓝或碱性藏花红染色,可显示颗粒。在电镜下,肥大细胞表面有许多小皱襞或微绒毛状突起(见图)。胞质内的颗粒大小不一,呈圆形或卵圆形,由一层单位膜包裹,内部结构随动物种属不同而异。人的颗粒含有螺旋状盘绕的板层结构(立体观呈卷筒状)或电子密度大的网格。大鼠的颗粒是均质的致密体。胞质内还有发达的高尔基复合体、稀少的游离核糖体、粗面内质网和少量散在的线粒体。在胞膜内面的胞质内可见微管和微丝,微丝收缩对颗粒和所含生物活性物质的释放有一定作用。

肥大细胞(大鼠)电镜模式图

1.线粒体 2.细胞核 3.颗粒

肥大细胞的生理功能还不很清楚,但肥大细胞能释放多种生物活性物质,这些物质与过敏反应有关。人类肥大细胞能释放组胺、肝素、嗜酸粒细胞趋化因子(ECF-A)、过敏性慢反应物质(SRS-A)和血小板激活因子(PAF)。大鼠肥大细胞还能释放5-羟色胺。过敏性慢反应物质和血小板激活因子不是预先贮备的物质,而是肥大细胞被激活时合成和释放的。肥大细胞受某些药物或抗原激活时,释放出颗粒和内容物,此过程称脱颗粒。关于脱颗粒的机理还不很清楚,现时一般认为,当机体受到某种抗原侵入时,体内浆细胞发生反应,产生抗体IgE,IgE分子的Fc段很易与肥大细胞表面膜的Fc受体结合。这已致敏个体再次接受小量相同抗原时,会很快出现速发型过敏反应。由于该抗原与已附着于肥大细胞表面的IgE结合,引起细胞膜对钙离子的通透性增大,钙离子进入细胞,导致微丝收缩,将颗粒释放到细胞外。该颗粒立即与细胞外液的钠离子进行离子交换,使组胺从它与肝素和蛋白质的结合物中游离出来,导致过敏反应。临床表现取决于肥大细胞脱颗粒所在的部位,若在鼻粘膜,则诱发过敏性鼻炎;在下呼吸道,则发生哮喘;在皮肤则导致荨麻疹或血管性水肿。

肥大细胞脱颗粒和释放活性物质是需要钙离子并耗能的过程,也有赖于微丝的收缩。代谢抑制剂(如氰化物、二硝基苯酚、根皮苷等)、钙离子螯合剂(如EDTA即乙二胺四乙酸)或细胞松弛素A和B都能阻止肥大细胞脱颗粒。细胞内cAMP和cGMP的水平对物质的释放也有调节作用。凡能升高cAMP或降低cGMP水平的药物均能抑制肥大细胞释放,反之,则能促进释放。β-肾上腺素能受体兴奋剂(如异丙肾上腺素)能抑制组胺的释放,β-肾上腺素能受体阻断剂(如心得安)能促进组胺的释放。

- 无钧绦虫是什么意思

- 无钱买茄子,只把老来推是什么意思

- 无钱买补品,早困当休息是什么意思

- 无钱买马骑有钱买马赔是什么意思

- 无钱使鬼贫何害,有句惊人死亦休。是什么意思

- 无钱侬是什么意思

- 无钱共鬼讲,有钱鬼也灵是什么意思

- 无钱冇事是什么意思

- 无钱吃酒,妒人面赤是什么意思

- 无钱吃酒,妒人面赤。是什么意思

- 无钱后才断赌——不济事是什么意思

- 无钱困杀英雄汉是什么意思

- 无钱方断赌,临老去看经是什么意思

- 无钱方断酒,临老始看经是什么意思

- 无钱方断酒,临老始看经。是什么意思

- 无钱无了是什么意思

- 无钱药不灵是什么意思

- 无钱课不灵是什么意思

- 无钱课 (或卦) 不灵。是什么意思

- 无钱逼死英雄汉是什么意思

- 无钱难渡钱塘江是什么意思

- 无钱驶无天陈是什么意思

- 无钱𣨜事是什么意思

- 无钴易磨高性能高速钢是什么意思

- 无铅字排版机是什么意思

- 无铅汽油是什么意思

- 无铰式旋翼是什么意思

- 无锅炉机车是什么意思

- 无错是什么意思

- 无锡是什么意思

- 无锡三国城是什么意思

- 无锡三山是什么意思

- 无锡东方高速艇发展有限公司是什么意思

- 无锡中国饭店是什么意思

- 无锡习俗是什么意思

- 无锡人学习普通话手册是什么意思

- 无锡办事处是什么意思

- 无锡十年大事记是什么意思

- 无锡协新集团有限公司是什么意思

- 无锡县是什么意思

- 无锡县主要农作物病虫害防治手册是什么意思

- 无锡县历山集诗(江淹)是什么意思

- 无锡县志是什么意思

- 无锡县概览是什么意思

- 无锡反切语是什么意思

- 无锡同肠(套肠)是什么意思

- 无锡名人词典是什么意思

- 无锡名人辞典是什么意思

- 无锡吴园是什么意思

- 无锡吴桥船舶交易市场是什么意思

- 无锡吼山公园是什么意思

- 无锡唐城是什么意思

- 无锡唐城影视景区是什么意思

- 无锡商业大厦集团有限公司是什么意思

- 无锡太湖新城 (生态型湖湾城市)是什么意思

- 无锡太湖旅游度假区是什么意思

- 无锡太湖饭店是什么意思

- 无锡太空城是什么意思

- 无锡寄畅园是什么意思

- 无锡市是什么意思