肠道鞭毛虫与肠道鞭毛虫病

肠道鞭毛虫与肠道鞭毛虫病

寄生于人体的肠道鞭毛虫主要有蓝氏贾第鞭毛虫(Gi-ardia lamblia Stiles,1915),可引起蓝氏贾第鞭毛虫病,其次为梅氏唇鞭毛虫(Chilomastix mesnili Weny-on,1910),可能引起轻度腹泻。

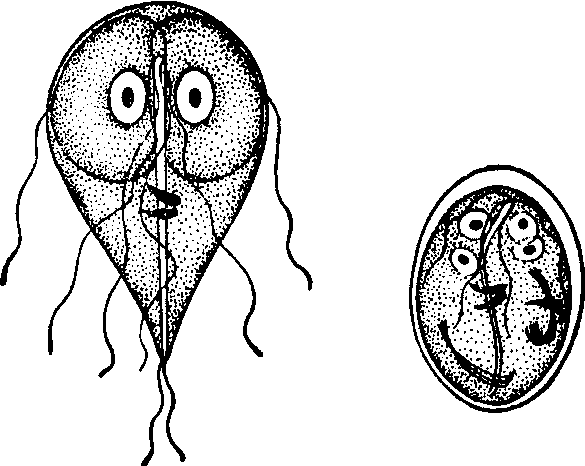

蓝氏贾第鞭毛虫病 病原体蓝氏贾第鞭毛虫的生活史包括滋养体和包囊期。滋养体呈梨形,两侧对称,长9~21μm,宽5~15μm,厚2~4μm,背面隆起,似半球状,腹面前部约3/4处有1个分左右两叶的吸盘。吸盘由微管和微丝所加固,周围有条纹状的细胞质边缘,柔软而具有收缩性,借以吸附于宿主的肠粘膜。两叶吸盘的中间有腹部凹槽,亦具吸着作用。每叶吸盘背侧各有1个圆形的泡状细胞核,核内各具1个大核仁。运动体位于两核之间的前方,轴丝1对,自虫体前部中央发出,延伸至虫体后端。吸盘的后面有1对大的中间体。包囊椭圆形,大小8~12×7~10μm,囊壁较厚,囊内含核2~4个至8~16个,多偏于一端,并可见到中间体、鞭毛和丝状物。

蓝氏贾第鞭毛虫

左: 滋养体 右: 包囊

滋养体寄生于人体小肠,特别是十二指肠,利用吸盘吸着于肠壁粘膜,借鞭毛作活泼运动,以饮液作用摄食,行纵二分裂法繁殖。包囊见于回肠下段及大肠,在囊内虫体分裂为两个,有时也进行复分裂。

本病分布于全球,感染率儿童高于成人,常为旅游者腹泻的病因之一。在我国的分布亦广泛,各地感染率在0.16~20%之间。包囊的抵抗力极强,在水中可存活1~3个月,在潮湿的粪便内可存活3周。本虫的传播主要由于包囊污染水源或食物,蝇和蟑螂也可起机械性传播作用。生食蔬菜或饮食不洁可获得感染。

由于滋养体吸着于肠粘膜,引起局部水肿或造成小肠上皮细胞的微绒毛损伤,亦可侵入肠粘膜。肠粘膜萎缩并伴有浆细胞浸润,使肠道的正常机能遭受破坏,产生腹痛、腹泻、恶心、腹胀、呕吐、呃气、发热、疲乏、体重减轻等症状。大便很臭,但不含脓血。根据临床症状的轻重可分为急性、亚急性及慢性感染。虽有不少是属于无症状的带虫者,但可能间歇出现临床症状。致病力的强弱可能与各地虫株有关。儿童病例可由于长期腹泻,引起贫血和营养不良。胃酸缺乏有利于本虫的感染,低丙种球蛋白血症和免疫机能异常的病人,易发生严重感染。

确诊依据找到虫体,通常在成形粪内能见到包囊,仅在腹泻时可发现滋养体。检查滋养体用生理盐水直接涂片即可。检查包囊常用碘液涂片或醛醚、硫酸锌浓集法。由于包囊的形成是间歇性的,因此以隔天进行粪便检查并连续3次以上为宜。如多次粪检未能找到本虫而临床上又难以排除本虫感染时,可考虑进行十二指肠引流液检查。间接荧光抗体试验可检出大多数病人血清中的抗体。

治疗可用灭滴灵,成人剂量为0.25g,每天3次,连服5~7天。苦参浸膏片剂,成人每次服相当于10g生药,每天3次,连服7天。

预防应加强粪便管理,防止污染水源、饮料和食物,消灭苍蝇、蟑螂。注意个人卫生,饭前便后洗手,不吃生的蔬菜或未洗净去皮的水果,不喝生水。治疗带虫者。

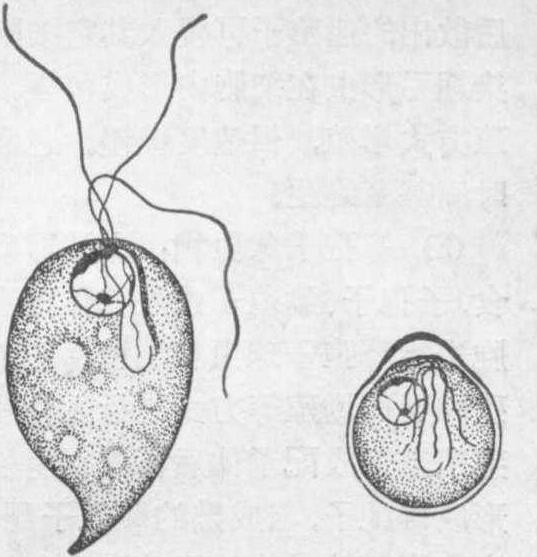

梅氏唇鞭毛虫 寄生于人体的盲肠和结肠。生活史亦包括滋养体和包囊二期。滋养体梨形,前端钝圆,后端尖细,大小6~20×3~10μm。从虫体前端的背面开始转向虫体末端的腹面,有一螺旋状凹槽。虫体前端的腹面有一胞口,其左右两缘各有1条胞口纤维,致胞口呈唇状,长约为虫体的一半。运动体位于虫体的前端,为微纤维所连结。自运动体发出鞭毛4根,在伸出虫体前方的3根中有1根明显较长,并转向虫体后方,另有1根短而细柔的鞭毛,弯入后面的胞口内,为唇鞭毛,能作波动起伏运动。细胞质内常有被吞食的细菌等食物泡。1个大的泡状核靠近前端,其中有核仁样的内体。内体与核膜之间有时可以见到染色质粒。包囊呈柠檬状,大小7~10×4.5~6μm,囊壁较厚,前端更为明显,并稍突出。囊内构造基本上与滋养体相似,可见到1~2个核,核仁位于核的中间或偏于一侧,并可见到胞口及运动体和鞭毛等。

梅氏唇鞭毛虫

左:滋养体 右:包囊

滋养体以纵二分裂法繁殖,活的滋养体作螺旋状的突进式运动,主要以细菌为食物。

本虫的分布遍及全球,感染率为1~10%。在我国各地都有发现,但感染率较低,很少超过4%。人的感染是由于吃了被包囊所污染的饮水及食物所致。包囊在蝇的消化道中经80小时仍有活力。亦发现猩猩、若干猿猴类和猪有本虫感染。

包囊是本虫的感染期,通常出现在成形粪便中。滋养体可于腹泻时发现。作粪便涂片检查可确定有无本虫的存在。

本虫感染的预防与其它肠道寄生原虫相同。

☚ 毛滴虫与滴虫病 结肠小袋纤毛虫与小袋纤毛虫病 ☛

- 木犹如此,人何以堪是什么意思

- 木猪苓丸是什么意思

- 木猪苓丸是什么意思

- 木猴是什么意思

- 木球是什么意思

- 木球是什么意思

- 木瓜是什么意思

- 木瓜是什么意思

- 木瓜是什么意思

- 木瓜是什么意思

- 木瓜是什么意思

- 木瓜是什么意思

- 木瓜是什么意思

- 木瓜 吴茱萸是什么意思

- 木瓜 薏苡仁是什么意思

- 木瓜万补丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思

- 木瓜丸是什么意思