肝外胆道

肝外胆道包括肝管、肝总管、胆囊与胆囊管和胆总管(图见“胆囊”条)。胆汁由肝细胞产生,经肝内胆道及肝外胆道输入十二指肠降部。

肝管 肝管由肝内的毛细胆管、小叶间胆管逐级汇合成肝左管与肝右管,前者收集肝左叶、尾状叶和方叶的胆汁; 后者收集肝右叶和部分方叶的胆汁。肝左管较细长,行于肝门左侧横沟内,肝右管粗短,深埋于肝门的后上方,肝左、右管结合点的位置变化不大,多位于肝门内,也有后段肝管或前段肝管不在肝内结合,而是在肝外汇入肝总管、肝右管、胆囊管或胆总管。这种在肝外低位结合的肝段的管称为副肝管。其绝大多数来自肝右叶的一个段,这种管大多位于胆囊三角内,在手术中须予以密切注意。

肝总管 肝总管由肝左、右管在肝门右端汇合而成,长约3cm,直径为0.2~0.3cm,长度因肝左管与肝右管汇合处的高低而有变化。肝总管位于肝固有动脉的右侧,门静脉的前方。

胆总管 胆总管由胆囊管以锐角从肝总管右侧壁与之汇合后而成,长约7.5cm,管径为0.6~0.8cm,管壁内含有大量弹力纤维,具有较大的舒缩性。先行向下后稍偏左,趋向网膜孔前方,至小网膜右缘内时,位于门静脉右缘的前方与肝固有动脉的右侧; 再行于十二指肠上部后方,胃十二指肠动脉的左侧; 然后行于胰头后面外上部的沟内向右弯曲进入胰头和十二指肠降部后壁左侧,开口于十二指肠乳头。因此胆总管的行程可分为四段:十二指肠上段,即位于十二指肠上部上缘以上的一段; 十二指肠后段,位于十二指肠上部的后方,在门静脉的右侧和下腔静脉的前方;胰腺段,此段的上分并非完全埋于胰腺内,大多经胰头后方,下分多数被薄层腺组织或仅为胰腺囊所覆盖;十二指肠壁内段,长约10~25mm,斜穿十二指肠降部的后内侧壁,在壁内与胰管汇合形成肝胰壶腹(Vater壶腹)。胆总管开口处是管的最狭窄部分,周围有括约肌使粘膜隆起形成十二指肠乳头。管开口处的十二指肠肠壁薄弱,是十二指肠憩室的易发部位。胆囊管与肝总管汇合处高低的变化并不少见(图1),其结合处可在肝门至十二指肠后段之间或稍下。当低位结合时,两管借结缔组织相连,平行下降不易分离,造成手术时的困难。胆总管的开口部位以在十二指肠降部下1/3段者为多见(66%),中1/3段者次之(27%),上1/3段者(3%)和十二指肠下部开始处附近者(4%)为少见。在胆总管和胰管末端以及肝胰壶腹周围常有发育不等的平滑肌围绕,称为肝胰壶腹括约肌(Oddi括约肌)。它由三部组成(图2):❶胆总管括约肌,环绕胆总管末端,发育良好而恒

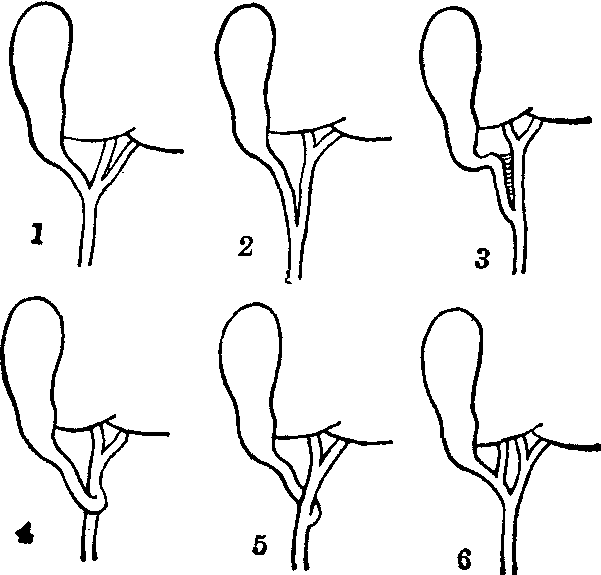

图1 肝外胆道的变异

1. 胆囊管和肝左管及肝右管低位连接 2.长胆囊管与肝总管低位结合 3.长胆囊管与肝总管间有结缔组织相连 4,5.胆囊管和肝总管在其前方和后方呈螺旋形结合 6.副肝管汇入胆囊管

❷胰管括约肌,围绕胰管末端,不完整,且有无不定;

❸壶腹处的括约肌,围绕肝胰壶腹,由十二指肠部分纵行肌和环行肌组成,平时处于收缩状态,胆汁经肝管、胆囊管而贮存于胆囊,并因其粘膜上皮吸收大量水分而浓缩。进食后,由于食物和消化液的刺激,反射性地引起胆囊的收缩和壶腹括约肌的舒张,使胆汁排入十二指肠内。

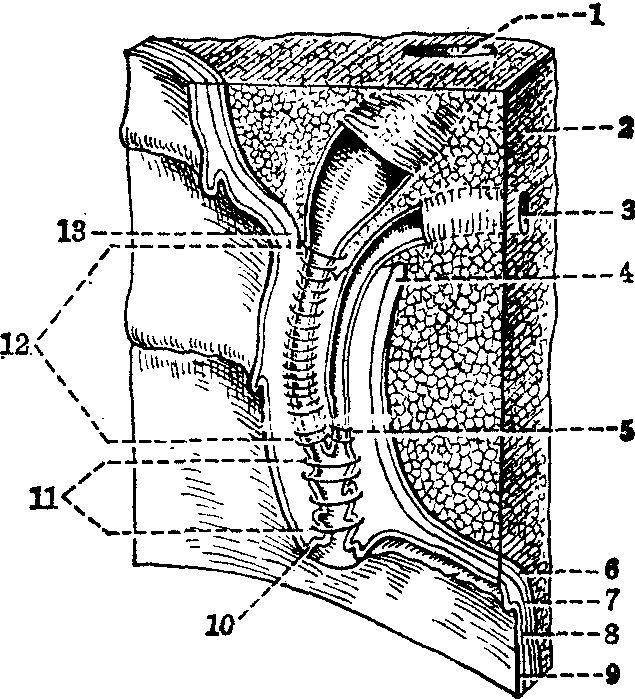

图2肝胰壶腹括约肌

1.胆总管 2.胰 3.胰管 4.胆总管在十二指肠开口的下缘 5.胰管括约肌 6.纵行肌 7.环行肌 8.粘膜下层 9.粘膜层 10. 十二指肠大乳头 11.肝胰壶腹括约肌 12.胆总管括约肌 13. 胆总管在十二指肠开口的上缘

肝外胆道的动脉主要来自胰十二指肠后上动脉,此外尚有发自肝固有动脉左支与右支以及胆囊动脉的小支;虽然来源较多,但一般说来,肝管及胆总管上段的血供来自胆囊动脉的分支;中段,主要来自十二指肠后上动脉与胆囊动脉,及发自肝固有动脉的细小分支; 下段来自胰十二指肠后上动脉的一些分支; 在肝胰壶腹周围有胰十二指肠上、下动脉的吻合,如吻合不佳,则结扎胰十二指肠后上动脉时,可能引起胆总管的狭窄或坏死。诸动脉的分支在胆总管周围互相吻合,形成细小的动脉丛,由丛发出细支进入管壁,营养胆总管。

- 木帚帚是什么意思

- 木帮是什么意思

- 木幔是什么意思

- 木干鸟栖是什么意思

- 木平头桌是什么意思

- 木床是什么意思

- 木库令是什么意思

- 木库尔阿舒能克尔山是什么意思

- 木库莲的传说是什么意思

- 木库连是什么意思

- 木库连的来历是什么意思

- 木底是什么意思

- 木底城是什么意思

- 木底州是什么意思

- 木底至丸都道是什么意思

- 木底鞋是什么意思

- 木底鞋的响声是什么意思

- 木底鞋的齿是什么意思

- 木店是什么意思

- 木府通论是什么意思

- 木庵是什么意思

- 木庵先生集是什么意思

- 木庵藏器目是什么意思

- 木廊桥是什么意思

- 木廊橋是什么意思

- 木式式是什么意思

- 木弓是什么意思

- 木张是什么意思

- 木张村是什么意思

- 木弩是什么意思

- 木强是什么意思

- 木强则折是什么意思

- 木强则折,革固则裂是什么意思

- 木强少文是什么意思

- 木强敦厚是什么意思

- 木形之人是什么意思

- 木形灰心是什么意思

- 木役蹄是什么意思

- 木征是什么意思

- 木待问是什么意思

- 木徒是什么意思

- 木得夯是什么意思

- 木德是什么意思

- 木德星官是什么意思

- 木心子是什么意思

- 木心石腹是什么意思

- 木心钉鎏金铜片马镫是什么意思

- 木心,鲸为天人是什么意思

- 木必是什么意思

- 木必先腐而后虫生,人必先疑而后谗入是什么意思

- 木必的传说是什么意思

- 木必的故事是什么意思

- 木忽刺河卫是什么意思

- 木忽剌河卫是什么意思

- 木忽鲁卫是什么意思

- 木怀是什么意思

- 木怕做方,肉怕做汤是什么意思

- 木怜站道是什么意思

- 木思答伯是什么意思

- 木性大是什么意思