足太陽膀胱經穴。在第九胸椎下旁開一寸五分處。因其内應肝臟,又是治肝病的重要腧穴,故名。主治胃脘痛,黄疸,目疾,癲狂,脅肋痛。始見於秦漢典籍,達於當代。《靈樞經·背腧》:“肝俞在九焦之間。”《醫宗金鑒·刺灸心法要訣》:“肝俞主灸積聚痛,兼灸氣短語聲輕,更同命門一并灸,能使瞽目復重明。”

肝俞ganshu

针灸穴名。出《司牧安骥集》。马位于倒数第五肋间,距背正中线约36厘米的凹陷中,即由肩端到臀端连线与倒数第五肋间相交处;刺入胸腹皮肌深部的肋间肌内,有肋间动、静脉和胸神经背侧支的外支分布。猪、牛、羊位于倒数第四肋间, 距背正中线6厘米处, 背最长肌外缘与髂肋肌之间的肌沟中。左右侧各一穴。马用圆利针或火针直刺2~3厘米;毫针向脊椎方向斜刺或斜向内下方刺3~4.5厘米。猪和羊用毫针、圆利针或小宽针向内下方刺1~3厘米。牛用中宽针或圆利针向内下方刺入3~4.5厘米, 火针刺入约3厘米。有熄风明目作用。主治黄疸, 眼睛红肿。

肝俞

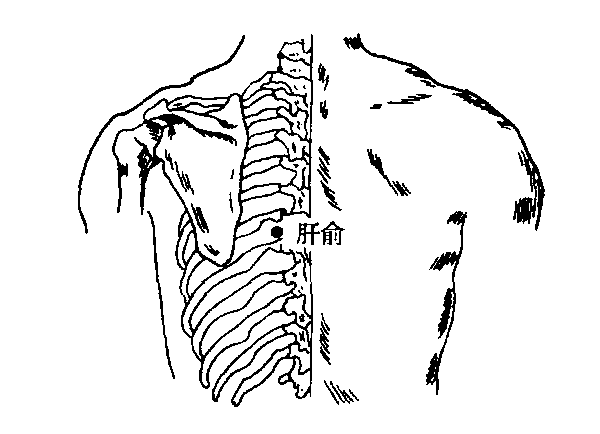

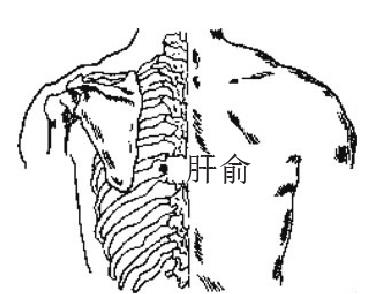

经穴名。代号BL18。出 《灵枢·背腧》。属足太阳膀胱经。肝之背俞穴。位于背部,第九胸椎棘突下旁开1.5寸处。一说“除背各寸半” (《针灸资生经》)。布有第九、十胸神经后支的内侧皮支,深层为外侧支; 并有第九肋间动、静脉后支的内侧支通过。主治黄疸,胁痛,胃痛,吐血,衄血,眩晕,夜盲,目赤痛,青光眼,癫狂,痫证,脊背痛:以及急、慢性肝炎,胆囊炎,神经衰弱,肋间神经痛等。斜刺0.3~0.5寸。艾炷灸3~7壮;或艾条灸5~15分钟(图80)。

图80

肝俞Kanshu

系足太阳膀胱经上的一个针灸穴位。取此穴时俯伏,于第九胸椎棘突下,旁开1.5寸处取之。施针时向椎体斜刺0.7~1.2寸。主治目眩、咯血、黄疸、胸肋痛、鼻衄、夜盲、脊背痛、癔病、精神分裂症等。

肝俞

经穴名。属足太阳膀胱经,背俞穴。位于第九胸椎棘突下,旁开1.5寸分处。主治:黄疸,胁痛,吐衄血,目赤,目视不明,眩晕,夜盲,癫痫,脊背痛等。斜刺0.5—0.8寸;可灸。

肝俞ɡānshù

经穴名。代号BLl8。出《灵枢·背腧》。属足太阳膀胱经。位于背部, 当第九胸椎棘突下旁开1. 5 寸处。主治黄疸、胸胁痛、吐血、胃脘痛、肝炎、胆囊炎、目昏眩、目赤痛、近视、青光眼、视神经炎、失眠、癫痫、精神病、功能性子宫出血、脊背痛等。微向脊柱斜刺0. 5 ~ 0. 8 寸。禁深刺。灸3 ~7 壮或5 ~15 分钟。

肝俞B18Ganshu

足太阳膀胱经穴。首见《灵枢·背腧》。为肝之背俞穴。

位于第九胸椎棘突下的筋缩穴旁开1.5寸。俯伏坐或俯卧取之。相当于背阔肌、骶棘肌与髂肋肌之间;有第九肋间动、静脉背侧支的内侧支;并有第九或第十胸神经后支内侧皮支,深层为后支外侧支。本穴位置另说在第九椎下,除脊各开1.5寸,即后正中线旁开2寸。

一般向椎体方向斜刺0.5~0.8寸。针后局部痠胀,有时向肋间扩散。艾炷灸3~5壮;艾卷灸5~10分钟。

本穴是临床常用的穴位。主治肝胆、神志、眼、血证等疾患,如脘腹胀痛,胸胁支满,黄疸结胸,吞酸吐食,饮食不化,目赤痛痒,胬肉攀睛,目生白翳,多眵,雀目,青盲,癫狂,痫症,脊强反折,鼻衄,唾血,吐血,头痛眩晕,颈项强痛,腰背痛,咳逆短气,寒疝,气瘿,瘰疬等。现又多用以治疗急、慢性肝炎,胆囊炎,慢性胃炎,胃痉挛,胃扩张,胃出血,肋间神经痛,神经衰弱,精神分裂症,各种眼病,支气管炎,月经不调等。也可用作辅助诊断,如肝病属于虚证时,肝俞穴处常出现组织松弛或凹陷;病情严重时,又可出现以结节为主的阳性反应物。

实验研究表明: 连续针刺家兔“肝俞”、“肾俞”、“足三里”及“风府”等部位,5~7天后,可使皮层、皮层下、肝、肾及腓肠肌组织中的琥珀酸脱氢酶活性增强; 而连续针刺大白鼠的“肝俞”、“肾俞”、“足三里”部位,5天后,又可使肝、肾组织中的还原型谷胱甘肽含量明显增强。

- 波你尼是什么意思

- 波佩尔是什么意思

- 波佩斯库是什么意思

- 波佩斯库是什么意思

- 波依是什么意思

- 波依斯是什么意思

- 波依斯是什么意思

- 波依斯是什么意思

- 波光金汁泻,日影银柱贯。是什么意思

- 波克拉斯是什么意思

- 波克昔定是什么意思

- 波克罗夫斯基是什么意思

- 波克罗夫斯基是什么意思

- 波克罗失斯基,米哈依尔·尼古拉耶维奇是什么意思

- 波克霍利斯改革是什么意思

- 波兰是什么意思

- 波兰1863年起义是什么意思

- 波兰1953年农业合作社立法是什么意思

- 波兰1961年农业合作社立法是什么意思

- 波兰1991年森林立法是什么意思

- 波兰“科技高教部”改名为“科学高教部”是什么意思

- 波兰人是什么意思

- 波兰人民会议是什么意思

- 波兰作家协会是什么意思

- 波兰儿童文学是什么意思

- 波兰全国教师专业提高中心学院建立是什么意思

- 波兰全国教师广播电视大学建立是什么意思

- 波兰兵力是什么意思

- 波兰兹罗提是什么意思

- 波兰农业合作社制度立法是什么意思

- 波兰农业政策改革立法是什么意思

- 波兰农业税收立法是什么意思

- 波兰农业管理机构立法是什么意思

- 波兰农作物保险立法是什么意思

- 波兰农村金融制度立法是什么意思

- 波兰出口发展银行是什么意思

- 波兰剧变是怎样发生的是什么意思

- 波兰华沙大学成立是什么意思

- 波兰周转税是什么意思

- 波兰国务委员会是什么意思

- 波兰国家文学奖是什么意思

- 波兰国旗是什么意思

- 波兰国歌是什么意思

- 波兰国营企业私有化法是什么意思

- 波兰地毯是什么意思

- 波兰城市房地产税是什么意思

- 波兰外国投资法是什么意思

- 波兰外国捕捞管理立法是什么意思

- 波兰学术简史是什么意思

- 波兰学派是什么意思

- 波兰小麦是什么意思

- 波兰工薪税是什么意思

- 波兰市场是什么意思

- 波兰战后的三次危机是什么意思

- 波兰所得税是什么意思

- 波兰教师宪章通过是什么意思

- 波兰文学家职业协会是什么意思

- 波兰斯基,罗曼是什么意思

- 波兰最高监察院是什么意思

- 波兰林业监察立法是什么意思