耳鼻咽喉口腔部位名称

古籍医书中,有关耳鼻咽喉口腔的部位名称较多,有同一部位而名称不同,也有同一名称而所指部位不同者。为了便于理解,明确部位,特将有关耳鼻咽喉口腔部位名称简介如下:

耳: 属七窍,故又称耳窍。因肾开窍于耳,肾气通于耳,肾脏之盛衰,常反映于耳,故又称耳为肾窍。《灵枢·卫气篇》说:“窗笼者,耳也。”故耳又称“窗笼”。《刘河间医学六书·素问玄机原病式》说:“所谓聋者,由水衰火实,热郁于上,而使听户元府壅塞,神气不得通泄也。”由此看来,听户也即指耳窍。

耳廓: 又称耳壳,即耳突出于头之两侧部分。因“耳者宗脉之所聚也”,各经脉、脏腑在耳廓皆有敏感点,故常用以诊察疾病和防治疾病。

耳轮: 指耳廓的边缘部位,又称耳弦。

耳门: 又名蔽,《灵枢·五色篇》说:“蔽者,耳门也。”即耳前缺口处。

耳根: 指耳廓与头之连接处。

耳坠: 指耳廓之下垂部,又称耳垂,因其垂下如珠,故又称耳垂珠。

耳孔: 通入耳底之孔道,即外耳道。

完骨: 《灵枢·骨度篇》说:“耳后当完骨者广九寸,”由此可见,完骨即指耳后乳突部位。

耳底: 指外耳道深部,包括鼓膜及中耳等部分。

耳膜: 鼓膜之俗称。在耳孔之深部。

皮膜: 《血证论·卷6》说:“如司听之神所居,其形如珠,皮膜包裹真水,若真水破,而耳立聋,如有大声所震而聋者,皮膜破也。或聋或不聋。”由此看来,皮膜包括鼓膜及内耳部位。

龙葱: 《温热经纬·余师愚疫病篇》说:“肺经之结穴在耳中,名曰龙葱,专主乎听。”由此看来,龙葱指耳中。

耳中: 指耳内,或指耳中穴。

鼻: 属七窍,故又称鼻窍,因属肺所主,肺气通于鼻,故又称肺窍。又名明堂,《灵枢·五色篇》说:“明堂者,鼻也。”也称天牝(pin聘),《景岳全书·卷27》说: “鼻为肺窍,又曰天牝。”又称元门、玄门、神庐。《东医宝鉴·卷2》说:“鼻通天气,曰玄门。”“神庐者,鼻也。乃神气出入之门户也。”

頞(e遏): 指鼻茎。《灵枢识·经脉篇》说:“頞,鼻茎也……两目之间,鼻凹深处,谓之頞中。”亦有称鼻梁,《证治准绳·杂病第八册》说:“頞,亦作齃,鼻山根也,俗呼鼻梁。”又称鼻柱,《灵枢·师传篇》说:“鼻柱中央起。”

明堂: 历代文献资料有两种解释,其一是指鼻之别名,《灵枢·五色篇》说:“明堂者,鼻也。”其二是指鼻准,《东医宝鉴·卷2》说:“山根之下曰鼻准,即明堂也。”

山根: 系指两目内眦间之部分,《东医宝鉴·卷1》说:“印堂之下曰山根,即两眼之间。”亦有谓之下极、王宫。如《中西汇通医经精义》说:“下极,即山根。”又“王宫,今名山根。”

鼻准: 鼻梁前下端隆起之顶部,又谓之鼻尖(《秘传证治要诀及类方》)、鼻准头(《医学入门》),亦称面王,《景岳全书·卷27》说:“鼻准为面王。”

鼻孔: 出自《灵枢·师传篇》,即今之鼻前孔,为呼吸出入之门户。

鼻道: 见《医学入门》。《灵枢·师传篇》又谓其为鼻隧。即鼻的通道。

中血堂: 《中国医学大辞典》说:“在面部鼻内下脆骨空虚处。”似指今之鼻中隔前下方血管丛区。

鼻隔: 见《医学入门》,指今之鼻中隔。

鼻翼: 指鼻准两旁之圆形隆起,古人有谓之右侧鼻翼为庭尉,左侧鼻翼为兰台。

咽: 指口腔深处下接食道之部分,经食道而通于胃,属胃系,为水谷之道。又名嗌(yi益),又名食喉,《喉风论》说:“咽通地气,饮食之道也,俗名食喉。”

喉: 上通于鼻,下连于肺,属肺系。又称气喉或喉咙。《喉风论》说:“喉通天气,呼吸之道也,俗名气喉。”按喉与咽部位和功能都不同,喉在前,咽在后,《类经·卷21》说:“人有二喉,一软一硬,软者居后,是谓咽喉,乃水谷之道,通于六腑者也。硬者居前,是为喉咙,为宗气出入之道也,所以行呼吸,通于五脏者也。”《重楼玉钥·喉科总论》又说:“咽者嚥也,主通利水谷,为胃之系,乃胃气之通道也……喉者空虚,主气息出入呼吸,为肺之系,乃肺气之通道也。”但古人也有将咽和喉统称为喉者,甚至包括了口腔部分。古人所称之咽喉,有泛指咽和喉,也有专指咽部,如《灵枢·忧恚无言篇》说:“咽喉者,水谷之道也。”此处咽喉即指咽。除此,有咽嗌、喉嗌、喉头、喉道等名称,多泛指咽喉,也有偏指咽或偏指喉者,在阅读古代文献时,宜加以注意,进行具体分析,才能明确真正的含义。

喉核: 即腭扁桃体,位于咽前柱和咽后柱之间。

喉关: 即指咽峡部,由喉核、悬雍垂和舌根共同组成,形如关隘之险要,故谓之喉关。喉关之内,为关内,即内喉关,喉关之外,为关外,即口腔。

喉底: 喉关内之底,即咽后壁。

悬雍垂: 为口腔内软腭游离缘之间向下突出部分。又名小舌、蒂丁、蒂中、喉花等。

会厌: 位于舌部与舌骨之后,能张能收,呼吸及语言时会厌开启,饮食吞咽时或呕吐时,则会厌关闭,故名会厌。《类经·卷21》说:“会厌者,喉间之薄膜也,周围会合,上连悬雍,咽喉,食息之道得以不乱者,赖其遮厌,故谓之会厌,能开能阖,声由以来,故谓之户。”《难经·四十四难》谓:“会厌为吸门。”(按《儒门事亲·卷3》有:“会厌之下为吸门。”故吸门含义有不同。)

咽门: 指咽之下段,为饮食水谷之门,其下连于食道。《灵枢·肠胃篇》有:“咽门重十两,至胃长一尺六寸” 之说。

咽路: 包括咽与食道。

颃颡: 指鼻咽部,《黄帝内经灵枢集注·忧恚无言篇》说:“颃颡者,腭之上窍,口鼻之气及涕唾从此相通,故为分气之所泄,谓气之从此而分出于口鼻者也。”

口: 口唇之内,喉关之外,为脾之所主,胃、大肠脉所挟,脾开窍于口。又名牝户,《东医宝鉴·卷2》说:“口通地气,曰牝户。”

齿: 又称牙或牙齿。属足少阴肾经。分上、下两列。一般齿与牙通称,但也有些文献谓当门为齿,两旁为牙。如《外科大成·卷3》说:“当门为齿,上属督脉,下属任脉,两傍为牙,上属足阳明胃经,下属手阳明大肠经。”《难经·四十四难》谓:“齿为户门。”

齿龈: 或称牙龈、 牙龂(龂与龈音义相同), 牙床上之肉也。上龈属足阳明胃经,下龈属手阳明大肠经。

天花板: 上腭之俗称,因其状如天花板故名。

牙床: 又名牙车,即牙槽骨,为口腔内载牙之骨。分上、下牙床。为胃所属。

牙根: 或称齿根,为牙齿埋于牙床部分。

板齿: 又名门齿,即切齿。

犬齿: 又名虎牙,即单尖牙。

槽牙: 在犬齿两旁,上下左右各有两个,即第一、二双尖牙。

真牙: 又名智牙,俗称尽头牙,即第三磨牙。《素问·上古天真论》说:“女子七岁,肾气盛,齿更发长……三七肾气平均,故真牙生而长极……丈夫八岁,肾气实,发长齿更……三八肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极。”

唇: 古亦作脣。《难经·四十四难》称:“唇为飞门。”《素问·五脏生成论》说:“脾之合肉也,其荣唇也。”故称唇为脾之外候。口唇的四周,称唇四白。

吻: 指口角或泛指唇四周。

人中: 泛指人中沟,或指人中穴。

舌: 位于口腔内,舌为心之苗。《灵枢·五阅五使篇》说:“舌者心之官也。”

舌本: 又名舌根,即舌之根部,指舌与咽喉相连部分。

舌尖: 舌之尖端。

舌旁: 舌之两侧。

舌中: 又称舌心,即舌之中心部分。

舌系: 舌下紫筋,即舌下静脉。《杂病源流犀烛·卷24》说:“舌下紫筋为舌系,下通于肾。”

舌柱: 即舌系带,《类经·卷21》说:“舌柱即舌下之筋如柱也。”

舌苔: 又称舌垢,指舌面上的苔状物。

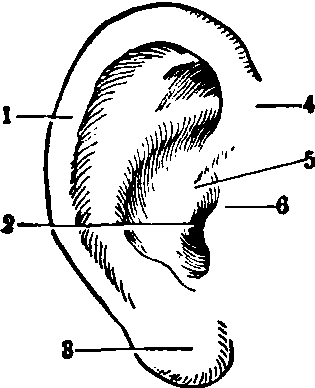

图1 耳的部位名称

1. 耳轮、耳弦 2.耳窍 3.耳

垂珠、耳坠 4.耳根 5.耳门

6.耳珠、耳屏

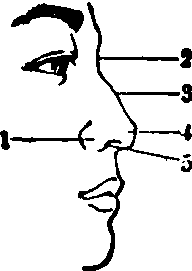

图2 鼻的部位名称

1.鼻翼 (右称庭尉、左称兰台) 2.頞、齃、山根、下极、王宫 3.鼻柱、鼻梁4.明堂、准头、鼻准、面王 5.鼻孔

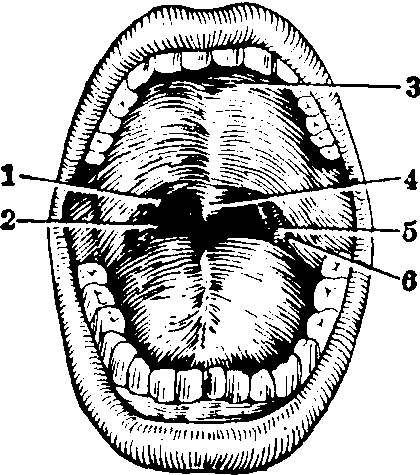

图3 (1) 咽喉的部位名称

1.咽腭弓 2.喉底 3.天花

板 (上腭) 4悬雍垂、蒂丁

5.喉核 6.舌腭弓

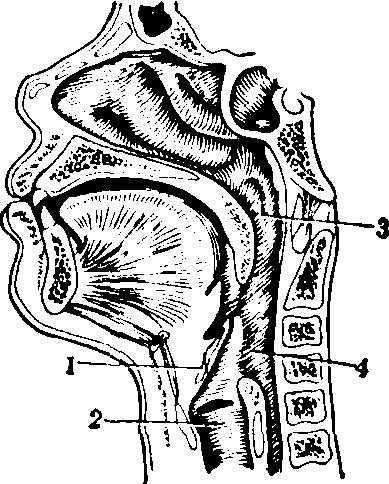

图3(2) 咽喉的部位名称

1.会厌 2.喉3.颃颡 4.咽

- 馀业是什么意思

- 馀业遗烈是什么意思

- 馀乐是什么意思

- 馀习庵稿是什么意思

- 馀冬诗话是什么意思

- 馀勇是什么意思

- 馀勇可贾是什么意思

- 馀味回甘是什么意思

- 馀味无穷是什么意思

- 馀哀是什么意思

- 馀响绕梁是什么意思

- 馀善是什么意思

- 馀声三日是什么意思

- 馀妍亭稿是什么意思

- 馀妙绕梁是什么意思

- 馀姚腔是什么意思

- 馀威是什么意思

- 馀子碌碌是什么意思

- 馀容是什么意思

- 馀寒折花卉,恨别满江乡。是什么意思

- 馀师录是什么意思

- 馀年是什么意思

- 馀庆记是什么意思

- 馀悲是什么意思

- 馀慈相会是什么意思

- 馀憾是什么意思

- 馀日是什么意思

- 馀昩是什么意思

- 馀暇是什么意思

- 馀杯冷炙是什么意思

- 馀桃断袖是什么意思

- 馀桶是什么意思

- 馀欢是什么意思

- 馀气出关雄大漠,长风吹壁立青天。是什么意思

- 馀波未平是什么意思

- 馀波词是什么意思

- 馀清搅夜眠。是什么意思

- 馀清曲谱是什么意思

- 馀滴下纤蕊,残珠堕细枝。是什么意思

- 馀烈是什么意思

- 馀烬复燃是什么意思

- 馀甘是什么意思

- 馀甘子是什么意思

- 馀生一笑,不须邴曼容例。是什么意思

- 馀生今已矣。是什么意思

- 馀生终此道,万事尽浮云。是什么意思

- 馀留未消的怨忿是什么意思

- 馀祭是什么意思

- 馀腥残秽是什么意思

- 馀膏剩馥是什么意思

- 馀足是什么意思

- 馀酒未醒是什么意思

- 馀閒是什么意思

- 馀闲是什么意思

- 馀阴如可寄,愿得隐墙东。是什么意思

- 馀雪映青山,寒雾开白日。是什么意思

- 馀霞张锦幛,轻电闪红绡。是什么意思

- 馀霞成绮是什么意思

- 馀霞散成绮,澄江静如练。是什么意思

- 馀音是什么意思