耕作措施小气候效应gengzuo cuoshi xiaoqihou xiaoyingmicroclimaticeffects of ploughing

农田耕作后的一定时间内,由于地表性质和结构的改变所引起的农田小气候变化。运用合理的耕作措施,可以调节土壤的水、热状况,为作物提供良好的耕层条件,以利于作物的生育,这对于用地养地和提高作物产量有着重要意义。

耕耙的小气候效应 农田耕耙可使土壤表层粗糙,反射率降低,地面收入的太阳辐射和地面有效辐射增加。因此,就地表的辐射收支差额而言,耕耙地与未耕耙地两者并无显著差别。耕耙使耕层疏松,空气含量增加,从而使土壤热容量和导热率减小。热容量小的耕耙层,得热后升温与失热后降温的程度加剧,导热率小的耕耙层,同土壤下层之间的热量交换能力减弱。这样, 白天或者暖季热量积聚于耕耙层,温度比未耕耙地高,但耕耙层以下土层温度比未耕耙低;夜间或冷季情况正相反,耕耙层以下的土层向耕耙层输送的热量比未耕耙地的少,因此温度比未耕耙地的低,但是耕耙层以下土层的温度比未耕耙地同深度的土层高。在旱季,土壤经过耕耙,切断了耕耙层及其下层的毛细管联系,下层的水分通过毛细管作用只能上升到耕耙层同底土连接的地方,不易上升到地表,因而减少了下层土壤水分的损失;又由于耕耙层土壤孔隙变粗,毛细管作用减弱,水分传导不畅,因而减缓了土层的蒸发强度;另外,耕耙层内水分是以汽态扩散的方式逐渐下降,使表土变干,并形成了干土层,对下层土壤水分的蒸发可起到抑制作用。所以,耕耙表层土壤有散湿作用,而对深层土壤则具有明显的保墒效应(表1)。但是在雨季,土壤处于湿润状态时,耕耙的效应就和上述情况不同。这时耕耙层的土壤,由于透水性能增强,土壤蓄水能力提高,在一定时间内耕耙层的土壤湿度比其下层的高,并且比未耕耙的土壤湿度也高(表2)。为了尽量把降水保蓄下来,采取适当耕耙措施,如在作物的行间中耕以及休闲地的伏耕都将起到保存底墒的作用。以耕耙为中心的抗旱保墒措施, 在中国北方地区效应十分明显。

表1 棉田中耕的土壤湿度效应/%

(1958年3月30日 河南新乡)

| 深度/cm 措施 | 0~5 | 5~10 | 10~20 |

| 中 耕 未 中 耕 差 | 12.7 14.7 -2.0 | 17.8 18.6 -0.8 | 19.3 19.0 +0.3 |

表2 轻壤土玉米地松土的土壤湿度效应

(北京郊区 1961年8月17日)

| 深度/cm 措 施 | 5~10 | 10~20 | 20~30 |

| 松 土 | 19.8 | 19.4 | 19.5 |

| 未 松 土 差 | 16.5 +3.3 | 18.2 +1.2 | 19.6 -0.1 |

垄作的小气候效应 实行垄作, 可改变地表几何形状, 增厚疏松土层, 改善通气条件,增强排水能力,这对提高表层土温, 保持下层土壤水分有良好作用。垄作对农田小气候的主要影响是: ❶垄作措施使垄面的反射率比平作的反射率小, 这种差别在种子萌发和出苗期最为显著。作物在生长初期, 虽然垄作地的反射率较平作地小, 使垄作地表面收入的短波辐射略多于平作, 但是由于垄面的辐射面积增大, 地面有效辐射要比平作增高, 因此垄作和平作在净辐射方面相差甚微。可是由于蒸发耗热和土壤热特性的差异, 在地表辐射增热和冷却的变化方面, 垄作地要比平作地急剧得多。

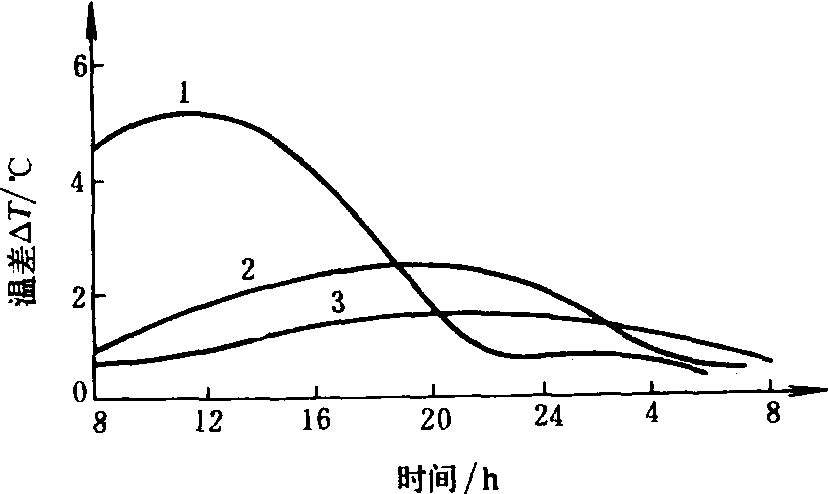

❷垄作地白天吸收的热量较多, 地温高于平作地; 夜间散热也多, 地温低于平作地, 使垄作地表的昼夜温差比平作大。在暖季, 由于昼长夜短, 垄作地上白天吸收的热量大于夜间散失的热量, 使得日平均土温高于平作。冷季(尤其是高纬度地区的冷季)昼短夜长, 垄作地白天虽比平作地多吸收了一些短波辐射, 但由于夜间地面有效辐射的增大, 导致垄作地的辐射平衡比平作地低, 其温度效应和暖季相反, 土壤表层已不是增温而是降温。作物封垄以后, 垄作与平作对短波的反射率和农田有效辐射实际上已无差别。在湿润地区或多雨暖季, 由于垄作暴露面大, 垄面蒸发较强烈; 但垄面变干后, 蒸发就会比平作小得多。因垄作地改变了地表热量平衡, 增加了土壤热通量,故土温常比平作地高; 加之垄作地的热容量比平作地的小, 导温率比平作地的大, 致使表层的土温比平作更形增高。在土壤表层, 垄作与平作温差⊿T的最大值出现在正午附近(图1),且随深度增加而减小, 最大差值出现的时间也相应落后。

❸垄作的表层土壤疏松,渗水性强, 地表隆起, 蒸发面积加大, 对降低上层土壤湿度和排渍抗涝有一定作用。因此在雨季, 垄作地上层的土壤湿度比平作低, 下层则常相反。在暖季和北方的干旱时期, 垄作主要是增温保墒作用。在多雨季节以及多雨地区, 垄作主要是排水降湿效应。

❹垄向不同, 垄面各部分的土温差别也不一样: 一般南北垄向的东侧和西侧的温度差别不大; 而东西垄向的南侧土温远高于北侧。垄向对太阳辐射时间和辐射总量的变化, 随纬度和季节也有相应的变化: 夏半年, 纬度愈高, 东西垄比南北垄日照时间愈长, 辐射日总量愈多,使全垄日平均温度东西垄高于南北垄; 冬半年,纬度愈高, 南北垄比东西垄日照时间愈长, 辐射日总量愈多, 使全垄日平均温度南北垄高于东西垄。这一特征与太阳的周年运动有关。因此, 在不同季节和地方要注意寻求有利的垄向。

图 1 垄作和平作温度差的日变化

1. 5厘米深; 2. 10厘米深; 3. 20厘米深

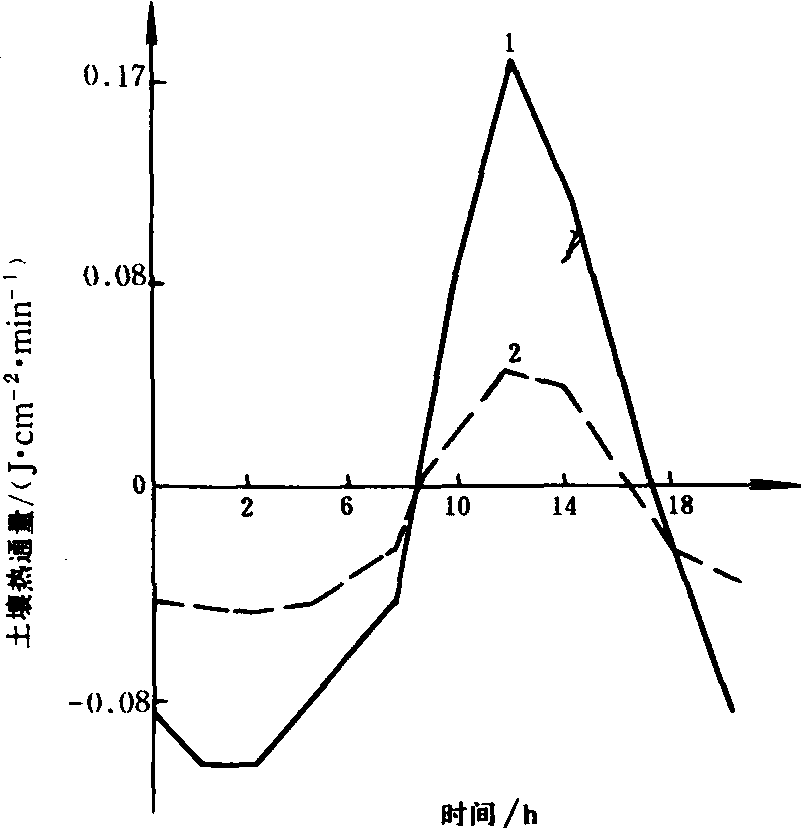

镇压的小气候效应 镇压地土表紧实, 增大了地面对太阳辐射的反射率, 减小了地面白天的短波辐射收入, 故有明显的降温和提墒效应。夜间, 镇压地因土中热传导能力增强, 不断地将热贮量从深层向土表输送, 造成地表温度较高, 因而地表的有效辐射比未镇压地高; 即镇压地失热较多, 但全天的辐射差额实际上比未镇压地的要少。镇压措施的降温效应并不是由于辐射平衡的降低, 而是由于土壤热特性的改变,引起热交换的差异所致。镇压可使土壤的空隙度减少,毛细管作用加强, 上层土壤的容积热容量和导热率显著增大。因此, 白天地面增温时, 镇压地地表向深层传导的热量比未镇压地要多, 使下层增温较多, 但表层温度却比未镇压地低; 夜间地面降温时, 镇压地从深层向地表输送的热量也多于未镇压地, 使镇压地表层温度较高(图2)。可见, 镇压地的表层白天有降温效应, 在夜间有增温效应, 镇压有减小土温日变幅的作用。各种土壤在不同的天气条件下, 镇压的温度效应也有差别。一般疏松的土壤适于在回暖天气结束前进行镇压, 偏粘的土壤可在寒潮侵袭后一、两天内进行镇压。

镇压对土壤水分的效应依土表的湿润程度而有不同。在土表湿润的情况下, 镇压加强了土壤的毛细管作用, 表层水分增加, 特别是粘重土壤, 甚至会引起土壤板结, 出现渍害。在地表干燥的情况下, 由于镇压减少了表层土壤孔隙, 使毛细管作用加强, 表层水分增加, 可以有提墒的效果(表3)。根据观测资料表明, 镇压后,表层干土层的厚度一般可减少2~3厘米,土壤含水量可提高1.0%~3.0%,以10~40厘米土层中水分的增加最为显著。在华北地区,早春或春播前后,土壤水分经常处在田间持水量以下, 且表土出现干土层, 此时若采取疏松表土(如耙地)的措施, 不但不能抑制水分的散失, 反而会加剧土壤水分的汽态扩散,加速耕层的失水; 如进行镇压与压后耙地, 使土层紧实并有一个疏松的薄土层覆盖其上,土壤水分就可在毛细管作用下从深层输送到表层,这对涵蓄春季土壤水分,保证适时播种、出苗,有良好作用。此外,已干松的耕层,昼夜温差较大,通过镇压可使土壤导热性能提高,而增加土壤温度的稳定性,有利于作物的出苗和生长。

图2 镇压地和未镇压地的土壤热交换*

日变化(1963年1月8日 南京)

1.镇压地; 2.未镇压地*负值表示0~5厘米土层获得热量,正值则相反。

表3 镇压对土壤湿度的影响

(北京郊区 1961年)

| 土壤 | 处 理 | 干土层 厚 度 | 各土层水分含量/% | ||||

| 干土层 | 干土层 ~10cm | 10~20 cm | 20~40 cm | 40~60 cm | |||

| cm | |||||||

| 黄土 | 镇 压 | 2 | 2.9 | 14.5 | 16.4 | 17.4 | 17.4 |

| 未镇压 | 5 | 3.6 | 14.0 | 15.4 | 15.9 | 15.1 | |

| 黑土 | 镇 压 | 3 | 7.0 | 19.7 | 20.2 | 23.6 | 20.4 |

| 未镇压 | 6 | 5.4 | 16.4 | 19.8 | 20.4 | 22.3 | |

- 宋聿修是什么意思

- 宋肯堂是什么意思

- 宋育仁是什么意思

- 宋育文是什么意思

- (宋)胡铨《好事近·富贵本无心》原文赏析是什么意思

- 宋胡铨《好事近》(富贵本无心)本事是什么意思

- (宋)胡铨《鹧鸪天·癸酉吉阳用山谷韵》是什么意思

- 宋能非尔斯的赋税论是什么意思

- 宋臣是什么意思

- 宋自民是什么意思

- 宋自逊是什么意思

- 宋自逊(《全宋词》ⅳ:2688)是什么意思

- 宋自逊《蓦山溪》是什么意思

- 宋自逊《蓦山溪自述》是什么意思

- 宋自道是什么意思

- 宋自道《点绛唇》是什么意思

- 宋至平是什么意思

- 宋至清私人或官府设立的供人读书、讲学的场所是什么意思

- 宋致彪是什么意思

- (宋)舒亶《一落索·蒋园和李朝奉》是什么意思

- (宋)舒亶《菩萨蛮·画船捶鼓催君去》是什么意思

- (宋)舒亶《虞美人·寄公度》原文赏析是什么意思

- 宋良铭是什么意思

- 宋艳是什么意思

- 宋艺圃集是什么意思

- 宋芝山是什么意思

- 宋芳蓉是什么意思

- 宋苍梧王元徽三年是什么意思

- 宋苍梧王元徽二年是什么意思

- 宋苍梧王元徽元年是什么意思

- 宋苍梧王元徽四年是什么意思

- 宋苏汉臣《五瑞图》是什么意思

- (宋)苏轼《临江仙·夜归临皋》原文赏析是什么意思

- 宋苏轼《临江仙·夜归临皋》本事是什么意思

- (宋)苏轼《临江仙·夜饮东坡醒复醉》是什么意思

- (宋)苏轼《六月二十七日望湖楼醉书》是什么意思

- (宋)苏轼《南乡子·送述古》原文赏析是什么意思

- (宋)苏轼《卜算子·黄州定慧院寓居作》宋词原文鉴赏是什么意思

- 宋苏轼《卜算子·黄州定慧院寓居作》本事是什么意思

- (宋)苏轼《定风波·常羡人间琢玉郎》是什么意思

- (宋)苏轼《定风波·莫听穿林打叶声》是什么意思

- (宋)苏轼《惠崇《春江晚景》》是什么意思

- (宋)苏轼《望江南·超然台作》是什么意思

- (宋)苏轼《江城子·十年生死两茫茫》是什么意思

- (宋)苏轼《江城子·密州出猎》是什么意思

- (宋)苏轼《江城子·湖上与张先同赋,时闻弹筝》原文鉴赏是什么意思

- (宋)苏轼《浣溪沙·万顷风涛不记苏》是什么意思

- (宋)苏轼《浣溪沙·旋抹红妆看使君》原文赏析是什么意思

- (宋)苏轼《浣溪沙·游蕲水清泉寺》原文赏析是什么意思

- (宋)苏轼《浣溪沙·簌簌衣巾落枣花》是什么意思

- (宋)苏轼《浣溪沙·簌簌衣巾落枣花》原文赏析是什么意思

- (宋)苏轼《浣溪沙·软草平莎过雨新》是什么意思

- (宋)苏轼《浣溪沙·软草平莎过雨新》原文赏析是什么意思

- (宋)苏轼《浣溪沙·麻叶层层叶光》是什么意思

- (宋)苏轼《浣溪沙二首》是什么意思

- (宋)苏轼《虞美人·有美堂赠述古》是什么意思

- (宋)苏轼《蝶恋花·密州上元》是什么意思

- (宋)苏轼《蝶恋花·密州上元》原文赏析是什么意思

- (宋)苏轼《蝶恋花·春景》原文赏析是什么意思

- (宋)苏轼《蝶恋花·簌簌无风花自堕》原文赏析是什么意思