老聃lǎo dān

(字)见伯阳。

老聃

即老子,春秋戰國時楚苦縣人。曾爲周藏書室史官。相傳著《老子》(又名《道德經》)。崔駰《七依》:“老聃遺其虛靜,揚雄失其《太玄》。”

老聃

见“老子”条

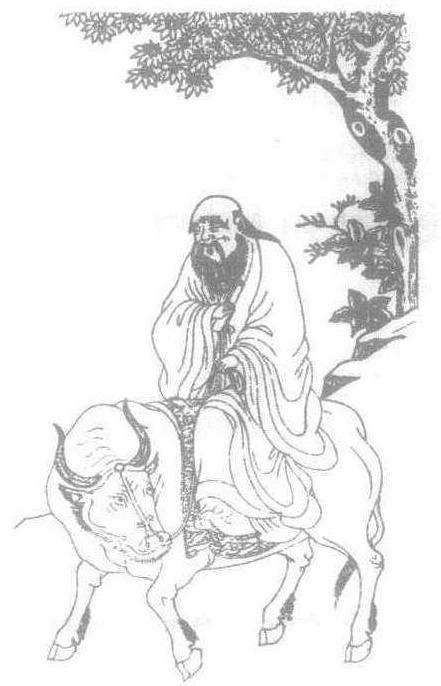

李耳约前580—约前500

一名重耳,字伯阳,外字聃,世称老聃、老子。楚国苦县厉乡曲仁里(今河南鹿邑县东)人。春秋时期著名思想家,道家的创始人。曾任周朝官吏,管理王室图书。相传孔子至周,曾向他问礼。晚年见周王室衰微,遂隐去,莫知所终。著有《老子》一书,凡八十一章,一名《道德经》。长沙马王堆汉墓出土抄件为《德道经》。

索引:李耳,重耳,伯阳,老聃、老子。

老聃

老聃

【释义】 老聃是先秦著名思想家,道家创始人之一。

【例句】 ①尝闻继老聃,身退道弥耽。(张九龄《故刑部李尚书荆谷山集会》592)这里指学道求隐。②过海独辞王母面,度关谁识老聃身。(刘威《赠道者》6526)这里以老聃称道者,表示对他的赞美。

老聃

老聃

泛指道士。唐刘威《赠道者》诗: “高风已驾祥鸾驭,浮世休惊野马尘。过海独辞王母面,度关谁识老聃身。”

○ 柱史出秦关

老聃

古壽考者之號,與孔子同時。《禮記·曾子問》: “吾聞諸老聃曰: 天子崩,國君薨,則祝取群廟之主而藏祖廟,禮也。”鄭玄注: “老聃,古壽考者之號也,與孔子同時。” 陸德明《經典釋文》: “聃,他甘反,老聃,即老子也。”

老聃lǎo dān

〖名词〗

人名。相传即老子。姓李名耳,字伯阳。楚国苦县(今河南鹿邑东)人,为春秋时思想家,道家的创始人 。著有《老子》(2)。《师说》:孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。——孔子曾把郯子、苌弘、师襄、老聃当做老师。《送孟东野序》:杨朱、墨翟、管夷吾、晏婴、老聃……张仪、苏秦之属,皆以其术鸣。——杨朱、墨翟、管夷吾、晏婴、老聃……张仪、苏秦这一类人,都是用他们的学术来表达的。

老聃

(约前580—前500)即老子。姓李名耳,春秋末期楚国人,曾做过“周守藏室之吏”,后成隐士。他是道家学派的创始人。在中国法律思想史上,他第一个提出了 “道法自然”的观点。他认为“道”是支配一切的主宰,要求统治者“惟道是从”,以自然为法,实行“无为”之治。他鄙薄“有为”的人定法,对儒家所维护的“礼治”和法家所提倡的“法治”进行了评击。他认为当时统治者的所作所为是奉行与“天之道”相反的“人之道”。他对用仁义道德、礼法刑政维护统治的“人之道”进行了驳斥。他认为“大道废,有仁义; 慧智出,有大伪; 六亲不和,有孝慈; 国家昏乱,有忠臣”(《老子》第十八章)把忠孝仁义之类道德规范的出现,都看成是社会病态的反映。他还把“礼”看成是忠信浅薄的表现和祸乱的开端。他特别反对法家的重刑理论和“法治”,提出了“法令滋彰,盗贼多有”(《老子》第五十七章)的观点。成书于战国初期的《老子》一书,是研究老聃法律思想的基本材料。

老聃

即“老子”。

老聃

老子。春秋时代思想家,道家学派创始人。楚国苦县厉乡曲仁里(今河南鹿邑东)人。生卒年月不详。著有《老子》(即《道德经》)一书。今本《老子》分为上篇《道经》和下篇《德经》,共81章,约5000言。1973年长沙马王堆三号汉墓出土两种《老子》帛书,先《德经》后《道经》,字句与今本亦有不同之处,距今已2000多年。1976年文物出版社出版《马王堆汉墓帛书老子》。

029 老聃

春秋时期思想家,道家创始人,即李耳。其政治思想以“道法自然”为基础,以“无为而治”为中心,主张最理想的治国方法就是统治者“处无为之事,行不言之教”,即顺其自然,清静无为。一方面不要对人民一味横征暴敛,强加制裁,另一方面“绝圣弃智”、“绝仁弃义”、“绝巧弃利”,对人民采取“虚其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲”,即实行愚民政策。认为只有这样才能达到“小国寡民”,没有矛盾、斗争、军队、监狱和法律的理想社会。为此反对一切人为的政治机构、政治制度,抨击“礼治”和“法治”,尤其反对以重刑严法使民屈服的作法,指出 “民不畏死,奈何以死惧之”?这些思想对后世道家政治观点和黄老学派有直接影响。著作有《道德经》 (一称《老子》)。

017 老聃

春秋时期思想家,道家学派的创始人。楚国人。做过周守藏史(管理图书的史官)。老聃与孔子同时而年长于孔子,传说孔子曾向他请教过关于礼的问题。现存有《老子》(又称《道德经》)一书,是研究老子思想的主要资料。老子哲学以“道”为宇宙人生的本原。老子认为,从逻辑上讲,道是宇宙万物产生变化的根据,他说: “道生一,一生二,二生三,三生万物。”老子以“无”、“无名”称谓道,认为道是无形无象,同时又包罗万象,不能以名言加以规定的整体、绝对。老子提出了一种自然原则。他说,“人法地,地法天,天法道,道法自然。”道就是一个自然法则。自然又叫 “无为”,与 “人为”、“有为”相对。老子把社会混乱、大道废弃归结为“人为”、人的理智的强生分别,认为人只有返归于 “婴儿”那种 “无知无欲” 的自然状态,才能与 “道” “玄同”,实现理想的人生。在认识论上,老子反对理智分析的方法,主张“绝圣弃智”、“绝学无忧”,通过直观、直觉的方式达到与道的合一。老子概括他的哲学方法说:“反者道之动,弱者道之用。”他认为事物有相互依赖的两方面,达到极端,就会向相反的方面转变。柔弱、无为、自然,就是不要过分,不要走极端。守柔,处下,才能立于不败之地。

057 老聃

在道德方面,崇尚“自然”,“无为”。认为人性是非常淳朴的,要保持人性的“素朴”,就须“见素朴抱,少私而寡欲”,一切都顺从“自然”,使人性复归到无知无欲的婴儿状态。为此他提出必须“绝仁弃义”、“绝圣弃智”、“绝巧弃利”,提倡“以愚治国”,“以不智治国,国之德也”。要使民不乱,必须“虚其心,实其腹,弱其志,强其骨”,国家就“无不治矣”。在道德修养上,崇尚谦虚善下,知止知足,清静自正,把“尊道贵德”作为道德思想的根本原则,“道之尊也,德之贵也,夫莫之爵也,而恒自然也。”把柔弱、谦下、宽容、知足,“不争”、“不敢为天下先”作为美德,表面上是消极无为的,实际上是无为中的有为。在修养方法上主张少私寡欲,为道日损,致虚极,守笃静,“损之又损,以至于无为”,目的是“无为而无不为”,认为修养是一个不断去掉贪欲的过程。还提出了一些具有朴素辩证法的思想,如美与恶,善和不善等。他认识到社会存在的尖锐矛盾,并且把超脱现实作为解决矛盾的方法。

009 老聃

春秋末期思想家,道家学派创始人。倡言“无名”论,主张“绝圣弃智”,让人们归于自然无名,“绝学无优”;反对“学礼”和空立“形名”的欺人之谈。认为宇宙万物有其自然的逻辑存在,“道”的范畴形式就是反映这种自然的逻辑形式。被称为“无名论逻辑”。认为道有“可道”、“常道”之分,名有“可名”、“常名”之别。而“道常无名……始制有名”。并进而认为“无名,天地之始;有名,万物之母”。对“言”和“辩”亦有所论。提出 “知者不言,言者不知”,主张“不教之言”,“不言而善应”。要求言要有寄。主张“善者不辩,辩者不善”。但并非一般反对“辩”,而是要“大辩若讷”,即要谨言慎行,以探求其知、明辩是非、区别同异。此外,还提出了一些有关的推论形式,如“正反推论式”、“曲全推论式”等。

老聃前590~?前590~?

春秋末期的思想家、道家学派的创始人。姓李名耳,又因为他的思想与学问高,被他的弟子尊为“子”,于是称“老子”,是楚国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人。他曾做过周朝的史官,管理王室图书。孔子到周都时,曾向他问过礼。后来周王朝衰落,他就退隐著书。主要著作有 《老子》,又名 《道德经》。

老聃不满当时的统治,同情人民,反对横征暴敛。面对周王朝的衰败,他希望能回到 “小国寡民” 的时代,可以过 “鸡犬之声相闻,老死不相往来” 的平静生活。这实际是乌托邦式的理想。他主张“绝圣弃智”,“无为而治”,这种哲学思想包含着许多朴素辩证法的因素。

《老子》集老聃思想之大成,言辞深奥,读起来艰涩难懂,但包含深刻思想,是道家学派的重要经典著作,对后代哲学、文化都产生巨大影响。

老聃

“聃”,又作“𦕃”。 相传即老子。

老聃

春秋末思想家,道家学派创始人。《史记·老子列传》:“楚苦县厉乡曲里人也,姓李氏,名耳,字聃。”曾任周王室守藏史。或说即老莱子,或说即周太史儋。或说陈国人。孔丘曾向其问礼。退隐时,路过函谷关,为关令尹喜“著上下篇,言道德之意五千余言”。或谓老聃语录经楚人环渊整理成《道德经》,即今本《老子》。在哲学上建构了以“道”为最高范畴的思想体系,提出了“道生万物”的宇宙本原论和“反者道之动”的辩证思维法则;在政治上提出了“无为而不为”的策略思想和“治大国若烹小鲜”的指导方针,以及“小国寡民”的社会理想;在人生论上创立了“知雄守雌”、“知白守黑”、“知荣守辱”的处世之道;在养生论上提出了清虚自守的“长生久视之道”。其思想对后世产生深远影响。

- 孤窭是什么意思

- 孤立是什么意思

- 孤立主义是什么意思

- 孤立事件是什么意思

- 孤立危险物标志是什么意思

- 孤立国是什么意思

- 孤立寡与是什么意思

- 孤立对立是什么意思

- 孤立导体是什么意思

- 孤立导体的电容是什么意思

- 孤立少数是什么意思

- 孤立得很是什么意思

- 孤立性右室心脏病是什么意思

- 孤立性左位心是什么意思

- 孤立性心房颤动是什么意思

- 孤立性心肌炎是什么意思

- 孤立性胰酶缺乏症是什么意思

- 孤立性骨囊肿是什么意思

- 孤立政策是什么意思

- 孤立效应是什么意思

- 孤立无依是什么意思

- 孤立无助是什么意思

- 孤立无助的人是什么意思

- 孤立无助的军队单独对敌作战是什么意思

- 孤立无所荫庇是什么意思

- 孤立无援是什么意思

- 孤立无援的军队是什么意思

- 孤立无援,势单力薄是什么意思

- 孤立案件是什么意思

- 孤立的山峰是什么意思

- 孤立的高山是什么意思

- 孤立突出是什么意思

- 孤立系统是什么意思

- 孤立而无所依靠是什么意思

- 孤立而没有依托是什么意思

- 孤立肾是什么意思

- 孤立词模式识别是什么意思

- 孤立语是什么意思

- 孤立负t综合征是什么意思

- 孤立高耸是什么意思

- 孤立,孤单是什么意思

- 孤童是什么意思

- 孤竦是什么意思

- 孤竦峄阳是什么意思

- 孤竹是什么意思

- 孤竹之操是什么意思

- 孤竹之节是什么意思

- 孤竹双清,紫荆半落,到此吟枯神瘁。是什么意思

- 孤竹君穷犹抱节,赤松子嫩已生鬚。是什么意思

- 孤竹夷齐是什么意思

- 孤竹子是什么意思

- 孤竹宁收笛,黄琮未作瑊。是什么意思

- 孤竹宾谈是什么意思

- 孤竹庵是什么意思

- 孤竹故地是什么意思

- 孤竹斋是什么意思

- 孤竹的传说是什么意思

- 孤竹管是什么意思

- 孤竹迸荒园,误与蓬麻列。是什么意思

- 孤笛叫开云里月,一竿撑破水中天。是什么意思