老子

老子

春秋末期思想家,道家的创始人。姓李,名耳,字聃(一说字伯阳,聃是谥号。或说老氏,名聃)。楚国苦县(今河南鹿邑县东)厉乡曲仁里人。曾为周王室“守藏史”(管理藏书的史官)。晚年隐居于沛(今江苏沛县),躬耕讲学。后入关中,客死于秦。其人通晓上下古今之变,孔子曾向他问过礼。入战国后,其语录流传渐广,经环渊整理成《道德经》上、下篇——即今本《老子》。其政治思想是“无为而治”,指出:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”在“无为”思想指导下,他提出了一套“小国寡民”的社会理想,幻想建立一种舟车不用、干戈息止、以结绳记事、“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来”的社会,反映了奴隶主阶级的没落情绪。为消除奴隶们的反抗斗争,他还提倡愚民政策,认为“民之难治,以其多智”,主张“绝圣弃智”、“常使民无知无欲”。哲学上,提出“道”或“无”作为天地万物的本原和主宰,以代替传统的“天”或“上帝”,认为“道”是创造一切的母力,是一种超时空的、绝对存在的、永远不可感知的精神实体,是第一性的,而现实世界则是第二性的,这说明他的学说是一种客观唯心主义哲学。其哲学中又具有一些朴素辩证法思想,提出了“反者道之动”的命题,认为事物都有矛盾对立的两个方面,如有无、生死、轻重、大小、上下、左右、刚柔、祸福等,并指出对立的双方是相互依存、相反相成的,而且可以相互转化,如“祸兮福之所倚, 福兮祸之所伏”。但他又认为这种转化只是简单的循环,不需具备一定的条件。其学说对后代思想家、政治家和军事家都有所影响,在中国思想史上占有突出地位。现行《老子五千文》,主要有魏王弼、晋河上公注本,1973年长沙马王堆汉墓出土的帛书《老子》,是当时的传抄本。一说老子即春秋末期的老莱子,或战国前期的太史儋。

老子lǎo zǐ

(号)见伯阳。

老子

传为春秋时人, 即老聃, 姓李名耳, 字伯阳, 楚苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人。曾任周王朝史官,孔子尝就其问礼。晚年见周室衰微,乃退隐著《老子》(又名《道德经》或《德道经》)。一说即太史儋,或老莱子,《老子》非其所作,盖出于战国人之手,迄无定论。为道家学派创始人,认为道乃万物之本,强调“人法地,地法天,天法道,道法自然”,即一切顺应自然。主张“绝圣弃知”、“无为而治”,回到“小国寡民”社会。反对严刑重税,“民之饥,以其上食税之多”, “民不畏死,奈何以死惧之”,对当时社会持批判态度。指出“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,声音相和,前后相随”,以及“正复为奇”, “善复为妖”, “祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”,具有朴素辩证法思想。其学说对后世影响甚大,著名文学家司马迁、陶渊明、阮籍、嵇康、李白、苏轼等,俱曾不同程度受其影响。文章则言简意赅,善用比喻,颇能吸收民间谣谚,并且用韵,在先秦诸子散文中别开生面。

老子

《老子》一书分上下两篇,别名《道德经》,也有把上篇称为道经,下篇称为德经者。至于篇章则有六十四、六十八、七十二等版本,如今流传的八十一章,一般都认为是前汉末年学者刘向所分。

关于老子这个人,《史记》有以下的一段记载;老子,楚国苦县人,姓李名耳,字聃,是周室的守藏史(管理图书的职位,相当于今天的图书馆长。)孔子曾经访问老子,向他请教有关礼制的问题。后来,老子看到周室的衰微,于是立志隐遁,想要西出散关,可是被关所的官吏尹喜挽留。尹喜请求道:“如果你执意隐遁,带着手上那本书又有何用,请你务必把它留下来吧!”老子接受了他的请求。所以,那本有关道德立言五千言的书,就是遗传至今的《老子》。然而,《老子》书中说“知者不言,言者不知”,老子究竟是否写过五千言的书,以及老子的姓名字和时代背景,也有很多可疑之处,目前无法得到确实的考证。

尽管如此,《老子》这本书,在秦末汉初确已存在,他的学说,颇受世人重视,诸如主张师法自然,柔弱而谦下等等。老子的思想,是秦汉以来道家思想的主流。魏晋以后,成为道教的起源,儒家和道家的思想,支配着中国;换言之,若想探求东方思想,《老子》是绝对必读的一本书,这是无庸置疑。

李耳约前580—约前500

一名重耳,字伯阳,外字聃,世称老聃、老子。楚国苦县厉乡曲仁里(今河南鹿邑县东)人。春秋时期著名思想家,道家的创始人。曾任周朝官吏,管理王室图书。相传孔子至周,曾向他问礼。晚年见周王室衰微,遂隐去,莫知所终。著有《老子》一书,凡八十一章,一名《道德经》。长沙马王堆汉墓出土抄件为《德道经》。

索引:李耳,重耳,伯阳,老聃、老子。

老子约前580-前500

亦称老聃。楚国苦县厉乡曲仁里(今河南鹿邑县东)人。做过柱下史,系周王朝宫廷中管理书籍的小官。著有《老子》,为道家学派的创始人。老子崇尚自然,认为自然之道是至高无尚的,而艺术就应该表现一种自然的、全美的境界,反对任何人工的矫饰。他从“道”的自然无为出发,提出了一系列的范畴,如“气”、“象”、“有”、“无”、“虚”、“实”、“虚静”、“自然”等,对于中国古典美学形成独自的体系和特点,有着巨大的影响。

老子生卒不详

相传春秋时的哲学家、思想家。后被道教奉为教主。老子姓李,名耳,字伯阳。或称为老菜子、太史儋,谥号聃。相传楚国苦县厉乡曲仁里人,(今河南鹿邑)曾任东周守藏室吏,孔子曾向他请教礼学。后因周室内乱,去官周游。过函谷关,关令尹喜请为著书《五千文》,即后世所称《道德经》、《老子》。道教教义中把老子的“道”、作为根本的信仰准则,老子宣扬的“自然无为”作为制订教理教义的依据,同时把“长生久祝”作为道教修身养性的基础,所以尊奉老子为道教三清尊神之一的“道德天尊”。唐高宗乾封元年(公元666年)封老子为太上玄元皇帝;宋真宗大中祥符六年(公元1013年)加号太上老君混元上德皇帝。事迹见《史记·老子列传》、《道藏·犹龙传》、《云笈七韱》等。晋湛方生有《诸人共讲老子》诗,王康琚《反招隐诗》有:“伯夷窜首阳,老聃伏柱史”句。诗又见《文选》、《诗纪外集》、《草堂诗笺》等。

老子

道教经典著作。亦称《老子五千文》、《道德真经》。本为先秦时期道家的哲学著作,后道教奉为主要经典。全书共分八十一章,以前三十七章为《道经》,后四十四章为《德经》,故名《道德经》,因为老聃所著,故又称《老子》。后世注释家很多,从哲学理论、阴阳变化、内丹外丹、修身治国、易象术数等方面阐释道教教义。一九七三年长沙马王堆三号汉墓出土帛书《老子》甲乙本,推算至晚抄写於汉高祖时期,是目前能看到的最古的本子,与现存通行本对比,文字稍有出入,且《德经》在前,《道经》在后。晋支遁《詠怀诗》五首之二:“涉《老》咍双玄,披《庄》玩太初。”

老子

老子

而创立道教。尊老子为教主。唐高宗乾封元年(666年),封老子为“太上玄元皇帝”,宋真宗大中祥符六年(1013年)加封“太上老君混元上德皇帝”。

老子悟道

老子

关于老子这个人,《史记》有以下的一段记载;老子,楚国苦县人,姓李名耳,字聃,是周室的守藏史(管理图书的职位,相当于今天的图书馆长。)

孔子曾经访问老子,向他请教有关礼制的问题。后来,老子看到周室的衰微,于是立志隐遁,想要西出散关,可是被关所的官吏尹喜挽留。尹喜请求道:“如果你执意隐遁,带着手上那本书又有何用,请你务必把它留下来吧!”老子接受了他的请求。所以,那本有关道德立言五千言的书,就是遗传至今的《老子》。然而,《老子》书中说“知者不言,言者不知”,老子究竟是否写过五千言的书,以及老子的姓名字和时代背景,也有很多可疑之处,目前无法得到确实的考证。尽管如此,《老子》这本书,在秦末汉初确已存在,他的学说,颇受世人重视,诸如主张师法自然,柔弱而谦下等等。老子的思想,是秦汉以来道家思想的主流。魏晋以后,成为道教的起源,儒家和道家的思想,支配着中国;换言之,若想探求东方思想,《老子》是绝对必读的一本书,这是无庸置疑。

老子

关于老子的姓字,历来有多种不同说法。《史记·老子韩非子列传》认为,老子姓李名耳,字聃。与孔子大致同时代,具体生卒年不详。楚国苦县人(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人。曾做过周朝藏书室中管理图书的史官。孔子到周时,曾问礼于他。及周之衰,西出函谷关,退隐,莫知所终。一说老子即太史儋。关于太史儋,则言:“自孔子之后百二十九年,而史记周太史儋见秦献公。”或说老子即老莱子。关于老莱子,则言:“老莱子亦楚人也,著书十五篇,言道家之用,与孔子同时云。”司马迁所言,已有模糊之处。今人虽深加探讨,仍无定论。但以老子姓李名耳字聃一说最为人重视。老子在后来有许多封号。道教兴起后,奉老子为教主,奉为“太上老君”。唐高宗追封老子为“太上玄元皇帝”,宋真宗奉老子为“混元上德皇帝”。

通行本(王弼注本、河上公本)《老子》中《道经》在前,分三十七章,《德经》在后,分四十四章,共八十一章。各章都从不同角度围绕着“道”这个核心展开论述。文句长短不一,但多有对偶句,以古音读之,大致合韵。

《老子》中的哲学思想是围绕“道”这个核心范畴而展开的。

《老子》中的“道”有多重规定性。首先,“道”是一种处在精神和物质没有明确区分混沌状态下的东西,是“有”和“无”的统一。一方面,“道”视之不可见,听之不可闻,摸之不可得,也即无形、无声、无体;它不分上下,不辨明暗,不见前后,而最终又归于“无物”;它还是一种不可感知的冲虚之物。而且,“道”可名之为“无”、名之为“谷神”。这些特征说明“道”是非物质的东西,不能为人所感知,是一种心灵的虚构。另一方面,“道”虽然是恍惚不清的,但恍惚之中,又“有象”、“有物”、“有精”,还具有一定的物质性。所以,“道”本身是一矛盾物。其次,“道”是天地万物的始基。《老子》第一章中说:“道可道,非常道;名可名,非常名。无名,天地之始,有名,万物之母。”“道”不仅仅是“先天地而生”,而且天地万物还是它所创生的。《老子》还对“道”生万物的过程作了表述,指出:“天下万物生于有,有生于无。”(四十章)又说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。” (四十二章)宇宙的生成过程就是从“无”(“道”)生“有”(“一”),由“有”而生阴阳(“二”),由阴阳而有阴阳之合和(“三”),由阴阳合和而生万物。最后,“道”是种宇宙普遍法则,它效法自然,无为而无不为。天地万物虽由“道”而生,但“道”生出万物却非出于有意。第三十七章说: “道常无为而无不为。”“无为”是“道”的重要特征。“道”没有意志,没有目的,没有作为,甚至不意识到自己的存在。但“道”又是“无不为”的,其作用是独立长存,运行不息,无所不至的。所以,“道法自然”(二十五章)是“道”所遵循的法则。人应当效法“道”的这种精神,以作为生活之准则。

关于“道”的论述集中体现了《老子》的宇宙观。这种宇宙观把恍惚不清而又真实存在的“道”作为天地万物本原,且认为“道”生万物是自然而然的。这种思想有着重要的哲学意义。首先,以“道”作为万物本原,是从总体上说明宇宙的构成问题,比起仅用某一种或几种自然的特殊实物(如五行八卦等)的性质和作用来说明事物的多样性和统一性的思想,在认识水平上说来是一种深化和进步。其次,以“道”作为宇宙界最高本体,这就在事实上否定了作为世界之创造者和主宰者的至上神的存在,具有一定的无神论思想因素。“道”虽然广泛存在于天地万物之间,万物都依靠它生长,但“道”并不是有意识、有目的地生长万物,也不干预和主宰万物,而是通过自然无为的法则在起作用。因而具有一定神秘性。

《老子》书中还包含有极丰富的辩证法思想。认为天地间万事万物存在着相互矛盾的两个对立面。书中提出了大量的矛盾概念,诸如:有无,轻重,曲全,智愚,贵贱,生死,主客,静躁,刚柔,盈虚等等。认为矛盾双方既是对立的,又是相互依存的。同时,该书提出了许多关于矛盾转化的命题:“曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。”(二十二章)“甚爱必大费,多藏必厚亡。”(四十四章)“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”(五十八章)等等。在观察描述了大量的矛盾转化现象后,《老子》提出了“反者道之动”(四十章)这一矛盾运动普遍性法则。把事物向自己反面转化视作是合乎规律的运动。六十四章说:“合抱之木,生于毫木;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”这就生动地说明了事物向对立面转化,有一个由小到大,由低到高,由近及远,由弱变强,由柔转刚的变化发展过程。而进一步,则又循环为“物壮则老”(五十五章),故“坚强者死之徒,柔弱者生之徒”(七十六章)。但《老子》把“柔弱胜刚强”原则抽象化和绝对化,从而主张“守柔”,主张在任何时候都要谦卑处下,“去甚、去奢、去泰”(二十九章)。

在认识论上,《老子》把“道”作为认识的对象。它把对“道”的认识活动视作“为道”,把对具体事物的认识活动看作“为学”。“为道”与“为学”是相对立的。“为学”有损于对“道”的认识,“为道”就得抛弃知识。因此,《老子》从求“道”的角度出发,反对启迪民智,要人们抛弃聪明智巧,以合于“道”的无为精神。因而,在理政上公开主张实行愚民政策,认为“古之善为道者,非以明民,将以愚之。民之难治,以其智多。”(六十五章)以为感性认识只会扰乱人的心智,由此而提出“涤除玄览”(十章)要求人澄清心灵,不受任何外来干扰,心如明镜,没有瑕疵。这样,万物自然会呈现于眼前,从而就可以从万物始于“道”又复归于“道”的循环往复中把握住永恒不变的“道”。

《老子》把世间争乱的根源归之于人为和物质生活的进步。认为世间利器越多,国家越陷于昏乱;人们的技巧越多,邪恶之事越加频繁;法令越森严,盗贼越是增加。《老子》第八十章述其理想社会为:“小国寡民,使有什佰之器而不用;使民重死而不远徙;虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使人复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”表现出《老子》作者复古到结绳而用的原始时代的企图。

《老子》一书的伦理思想也很有特色。在道德观上,提出“道常无为”、“上德不德”等观点,以无为原则批评儒家仁义礼智道德。并把无为道德建立在民性素朴这种人性论基础之上。在品德论上,《老子》推崇“贵柔”、“知足”、“不争”、“不敢为天下先”这些品质。这种处世哲学的实质是保存自己,以不争而达到天下莫能与之争。在道德修养方法上,主张“少私寡欲”、“为道日损”、“涤除玄览”,提倡内心体验的修养方法。

《老子》最先把“道”作为天地万物存在的本质,又树立了一个朴素辩证法体系,对历代思想家发生过深刻的影响,如对韩非、王充、王安石、王夫之及魏晋玄学、黄老学派和整个道教的影响。同时,对中国文学、政治、军事等方面也都发生过巨大影响。

《老子》的传本很多。现存的最早版本是1973年长沙马王堆汉墓出土的帛书《老子》。有甲、乙两本。甲本文字,不避汉高祖刘邦讳,当为刘邦称帝以前抄写的;乙本避刘邦讳,但不避惠帝刘盈、文帝刘恒讳,当为刘邦称帝后,刘盈、刘恒即位前抄写的。甲、乙两本都是分《道篇》和《德篇》两篇。《德篇》在前,《道篇》在后。都不分章次。韩非的《解老篇》和《喻老篇》以及《淮南子》中所引《老子》,也都可称作古本。西汉末严遵撰《道德真经指归》,章句与诸本颇有不同,今存残本,但有人认为是后人伪托。魏晋以后最通行的《老子》传本是王弼《老子注》(参见《老子注》条)本和河上公注本(参见《老子河上公章句》条)。这两本都是《道篇》在前,《德篇》在后,都分八十一章。其中河上公注本于每章章次前冠以“章题”二字。唐初傅奕撰《老子古本篇》,所根据的古本有北齐武平五年(574年)彭城人开项羽妾冢所得之“项羽妾本”,魏太和中道士寇谦之所传之“安丘望本”,及齐处士仇岳所传之“河上丈人本”。其中“项羽妾本”至今仍有很高学术价值,另两本不一定可信。

注释《老子》的书极多,重要的有:三国魏王弼《老子注》,《二十二子》本和《诸子集成》本。河上公《老子章句》,《四部丛刊》本。唐傅奕《老子古本篇》,《道藏》本,《经训堂丛书》本。明焦竑《老子翼》,有清刻本、排印本。清魏源《老子本义》,《诸子集成》等本。清毕沅《老子道德经考异》,《经训堂丛书》本。近人罗振玉《老子道德经考异》,上虞罗氏刊本。近人马叙伦《老子校诂》,中华书局刊本。近人杨树达《老子古义》,中华书局刊本。高亨《老子正诂》,中华书局刊本。朱谦之《老子校释》,中华书局刊本。等等。

老子

道经

俭武第三十

以道佐人主者,不以兵强天下。其事好还。师之所处,荆棘生焉;大兵之后,必有凶年。

善者果而已,不敢以取强。果而勿矜,果而勿伐,果而勿骄,果而不得已,果而勿强。

物壮则老,是谓不道,不道早已。

偃武第三十一

夫(佳)兵者,不祥之器,物或恶之,故有道者不处。

君子居则贵左,用兵则贵右。兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。胜而不美,而美之者,是乐杀人。夫乐杀人者,不可以得志于天下矣!

吉事尚左,凶事尚右;偏将军处左,上将军处右。言居上势,则以(凶)[丧]礼处之;杀人众多,以悲哀泣之。战胜,以丧礼处之。

微明第三十六

将欲歙之,必固张之;将欲弱之,必固强之;将欲废之,必固兴之;将欲夺之,必固与之。是谓微明。

柔胜刚,弱胜强。鱼不可脱于深渊,邦之利器,不可以示人。

为政第三十七

道常无为,而无不为。侯王若能守,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。无名之朴,夫亦将不欲; 不欲以静,天下将自正。

德经

淳风第五十七

以正治国,以奇用兵,以无事取天下。吾何以知天下之然哉?天下多忌讳,而民弥贫; 民多利器,国家滋昏,人多技巧,奇物滋起;法令滋章,盗贼多有。

故圣人云:“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。”

三宝第六十七

天下皆谓戏道大,似不肖。夫唯大, 故似不肖;若肖, 久矣其细也夫!

我有三宝,宝而持之: 一曰慈,二曰俭,三早不敢为天下先。(夫)慈,故能勇;俭,故能广;不敢为天下先,故能成器长。今舍其慈,且勇;舍其俭,且广;舍其后,且先。死矣!

夫慈,以战则胜,以守则固。天将救之,以慈卫之。

配天第六十八

善为士者不武,善战者不怒,善胜敌者不争,善用人者为之下。是谓不争之德,是谓用人之力,是谓配天,古之极。

玄用第六十九

用兵有言:“吾不敢为主而为客,不敢进寸而退尺。”是谓行无行,攘无臂,[执无兵,](仍)[乃]无敌。(执无兵)

祸莫大于轻敌,轻敌几丧吾宝。故抗兵相(加)[如],哀者胜矣!

[鉴赏]

《老子》,又名《道德经》或《老子五千文》,全书81章,约5千余字。《老子》一书的著述有几种不同意见。一说为春秋时老聃所著;一说从书中思想内容及其所涉及到的某些问题看,可能成书于战国初期,是老聃后学所完成的。不管怎样说,各派都认为书中基本上保留了老聃本人的思想,是诸子百家中道家的经典著作。现存注本有西汉河上公注、魏王弼注、明清之际王夫之《老子衍》、清魏源《老子本义》等。1973年马王堆三号汉墓出土的帛书《老子》抄写本是迄今发现的最古老的本子。

老聃是春秋时思想家,道家创始人,姓李名耳,字伯阳,楚国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人,做过周朝“守藏室之史”。孔子曾向他问礼,后退隐,著《老子》。此见《史记·老庄申韩列传》:“老子者,楚苦县厉乡曲仁里人也。姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史也。孔子适周,将问礼于老子。老子曰:‘子所言者,其人与骨皆已朽矣,独其言在耳。且君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。吾闻之: 良贾深藏若虚,君子盛德容貌若愚。去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。吾所以告子,若是而已。’孔子去,谓弟子曰:‘鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以罔,游者可以为纶,飞者可以为箭。至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!’老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:‘子将隐矣,强为我著书!’于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千馀言而去,莫知其所终。”

《老子》一书作为道家的经典著述,其道家的主要思想,在此不得不叙述一二。

老子是中国古代伟大的思想家,他有独特的宇宙观、人生观和政治观。中国除老子、庄子之外,多半只重视人生观和政治观,老子则从宇宙观落实到人生观和政治观。他先考察宇宙的形成,然后发现其规律,用他的规律来说明应该怎样为人,怎样为国。

老子设想在天地产生以前,有个产生天地的实体,它无形无声,无以名之,故名叫“道”。他在二十五章说:“有物混成,先天地生。……可以为天下母。吾不知其名,强字之曰道。”道是实体,不然,不能产生任何东西,但它却看不见,摸不着,其实只是老子的一种设想。它是“天下母”,故四十二章又强调说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

老子考察宇宙和各种事物的规律,认为一切都是运动的,变化的,循环的,而其规律又是互相转化的。他在五十八章说:“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”他在七十七章又说:“天之道,其犹张弓欤?高者抑之,下者举之,有馀者损之,不足者补之。”天之道,就是自然规律,它经常转化到反面。从这种宇宙观出发,老子在三十章奉劝治国大臣:“以道佐人主者,不以兵强天下。其事好还。师之所处,荆棘生焉;大兵之后,必有凶年。”他在五十七章又认为:“天下多忌讳(禁令),而民弥贫;人多利器,国家滋昏;人多伎巧,奇物滋起;法令滋张,盗贼多有。故圣人云:‘我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。’”他的理想国见八十章:“小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”对于人呢?老子在四十五章要求:“大成(圆满)若缺,其用不毙。大盈(充实)若冲(空虚),其用不穷。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。静胜躁,寒胜热。清静为天下正。”当然,自然现象是日有出没,月有圆缺,可是人事则不一定按这规律行事。盛极必衰,也不一定适应人类社会。老子眼见列国的战乱,归过于社会的进步,巧诈蓬起,因而主张退到原始社会,连文字也不要,就简直是开倒车了。

老子的军事思想和他的政治思想一样,是清静无为。《老子》一书中的俭武第三十、偃武第三十一、微明第三十六、淳风第五十七、三宝第六十七、配天第六十八、玄用第六十九等都提到了军事问题。

老子的战争观是明显的。他反对战争,俭武第三十认为“以道佐人主者,不以兵强天下。其事好还。师之所处,荆棘生焉;大兵之后,必有凶年。”并在偃武第三十一强调“夫兵者,不祥之器,物或恶之,故有道者不处。君子居则贵左,用兵则贵右。兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。胜而不美,而美之者,是乐杀人者,夫乐杀人者,不可以得志于天下矣!”他从辩证的观点出发,认为弱者能战胜强者,“人之生也柔弱,其死也坚强。草木之生也柔脆,其死也枯槁。故坚强者,死之徒,柔弱者,生之徒。是以兵强则不胜,木强则共。强大处下柔弱处上”。战争不光是双方势力的较量,人心的向背,战争的正义与否,最终决定于战争的胜败。侵略战争“是以兵强则不胜”,正义战争“慈故能勇”,“柔胜刚,弱胜强”。

在作战指导上,老子在淳风第五十七强调“以正治国,以奇用兵,以无事取天下。”作战要出其不意,攻其不备。要求将帅要注意自身修养,认为善于做将帅的人不轻易动武,善于打仗的人不被敌人所激怒,善于战胜敌人的人不与敌人硬拼。“善于为士者不武,善战者不怒,善胜敌者弗与”。做到“果而勿矜,果而勿伐,果而勿骄”,强大而不自以为是,强大而不去攻打别人,强大而不骄傲。

《老子》道家思想充满朴素的辩证法,对我国哲学的发展有很大的影响。但他的“知足”、“寡欲”、“无为而治”的观点,是值得批判吸收的。

《老子》

《老子》

春秋末老子撰。共81章。分为《道》、《德》上下两篇,共5000余字,因此又别称为《道德经》、《五千言》。老子是先秦时期著名思想家、哲学家,道家学派的创始人。在哲学上提出了“道”、“阴阳”、“有无”等理论概念,认为“有无相生,难易相成”,正反两方面相互转化,认为保持虚静、柔弱、不争的状态更能争取主动,提出了“道之为物,惟恍惟惚”的宇宙起源思想。在政治思想方面,主张积极入世,建议王侯以“无为而无不为”的方式治理天下,在政治理想上主张复古,恢复上古结绳记事相互无争的社会状态。老子的学说对后世产生了重大影响,在其影响下,先后产生了战国黄老道德家学派、庄子学派、汉初黄老学派、东汉道教和魏晋玄学等流派,对战国法家思想的形成也有很大的影响。关于老子的姓字和生卒年代等,历来说法不一。有老子、李耳、老聃、老莱子、太史儋几个名字。目前学术界大多认为老子其人可能生活在春秋末年。据《史记·老子韩非列传》说,老子仕周,见周室衰微,于是离去,经过函谷关(一说散关),被关令尹喜留住,“乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终”。目前学术界大多认为,该书可能成书于战国中前期。是中国古代重要典籍之一,道家一派的主要经典著作,与儒家的重要经典《论语》齐名。该书的注本和版本很多。早期的注本有东汉成书的《老子河上公章句》和三国魏王弼《老子注》。《河上公章句》本今有宋刻本传世,有商务印书馆《四部丛刊》(初编)影印本。《老子注》有1980年中华书局《王弼集校释》本等。唐初傅奕校定有《道德经古本篇》,其中包括项羽妾本、安丘望本、河上丈人本几种古本,项羽妾本出于项羽妾冢,学术价值较高。现存的石刻本有14种,其中以唐太宗时期虞世南校写的石刻本和唐中宗景龙二年(708)易州龙兴观道德经碑的石刻本为最早。此外还有为数众多的唐写本残卷,散见于各地保存的敦煌经卷中。1973年长沙马王堆汉墓出土的帛书甲乙两种抄本,甲本抄于汉高祖刘邦称帝以前,乙本抄于汉惠帝、文帝即位以前,内容及章次都与传世本不同,具有较高的学术价值。历代的研究、考释著作重要的有明焦竑《老子翼》、清毕沅《老子道德经考异》、近人罗振玉《道德经考异》等。目前较为流行的注本有马叙伦《老子校诂》,有1956年古籍出版社本及1974年中华书局本;朱谦之《老子集释》,有1963年、1984年中华书局本;任继愈《老子今译》、《老子新译》,分别于1956年、1985年由古籍出版社、上海古籍出版社出版;陈鼓应《老子注译及评介》,有1984年中华书局本。。在历史上,《老子》一书两度遭到禁毁,第一次是公元前213年秦始皇的焚书禁令,第二次是公元4世纪前秦苻坚曾明令禁止老庄之学,违者处死。

老子lǎo zǐ

(1)对长者的尊称。黄庭坚《鹧鸪天·吉祥长老设长松汤》:“汤泛冰瓷一坐春,长松林下得灵根。吉祥老子亲拈出,个个教成百岁人。”(1—397)葛长庚《水调歌头·和懒翁》:“偶到金华洞口,忽见懒翁老子,挺挺众中龙。”(4—2570) (2)自称。不同于现在的傲称。姜特立《满江红·己未生朝》:“正良辰美景,众宾欢悦。老子中间聊笑傲,酒行莫放觥筹歇。”(3—1606)范成大《水调歌头》:“细数十年事,十处过中秋。今年新梦,忽到黄鹤旧山头。老子个中不浅,此会天教重见,今古一南楼。”(3—1614)(3)犹今“老头儿”。无名氏词《失调名》:“这老子忒无廉耻,不知润笔能几?夏王说不是商王,只怕伏生是你。”(5—3670)

老子

老年人自称。宋秦观《满江红》词:“暂放教,老子据胡床,邀明月。”又:俗语称父亲亦为“老子”。陆游《老学庵笔记》:“予在南郑,见西陲俚俗,谓父曰‘老子’,虽年十七、八,有子,亦称‘老子’。乃悟西人所谓‘大范老子(雍)’、‘小范老子(仲淹)’,盖尊之以为父也。”刘克庄《木兰花慢》词:“莫怪是翁矍铄,止缘老子痴顽。”

老子

见于枚乘《七发》。姓李氏,名耳,字伯阳,谥号聃。楚国苦县(今河南鹿邑县)厉乡曲仁里人。春秋时期思想家,道家学派的创始人。相传其母八十一岁生之,故号为老子。曾为周“守藏室之史”(管理藏书的史官)。据说孔子曾向他问礼,他教以“君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行”;“良贾深藏若虚,君子盛德容貌若愚。去子之骄气与多欲态色淫志。”事后,孔子对其弟子说:“鸟吾知其能飞,鱼吾知其能游,兽吾知其能走。走者可以为网?游者可以为纶,飞者可以为矰。至于龙,吾不知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”(《史记·老子列传》)。后见周衰,老子乃西出函关而隐。著《老子》上下篇即《道德经》五千余言,授函关令尹喜。

老子lào·zi

❶自诩为老、为大。例:~当年干事时,你还不知在哪里呢!

❍ 你把~能怎么样?~不尦你!

❷书面语指父亲(有时父母也自称)。例:你~的身体最近如何?

❍ 你个黠(hǎ)倯,不好好学习,~要教训你、收拾你!

《汉语大字典》:“老,指年纪大的人。”

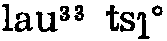

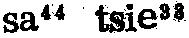

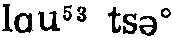

老子lɔu53 tsl

男子倨傲自称: 看谁能把~吃了。《书》: “老子天下第一。”

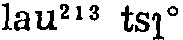

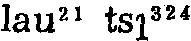

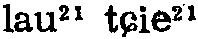

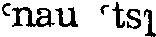

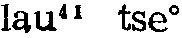

老子lǎo ·ze

![]() <绥德>父亲。吵嘴骂仗时,为了争大辈辱骂别人,贯常用来自称。

<绥德>父亲。吵嘴骂仗时,为了争大辈辱骂别人,贯常用来自称。

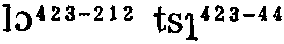

〗、新余〖

〗、新余〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、松溪〖

〗、松溪〖 〗。

〗。 〗、重庆。

〗、重庆。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、光泽〖

〗、光泽〖 〗、顺昌〖

〗、顺昌〖 〗。

〗。

老子

中国古代著名思想家。为道家学派的创始人。春秋时人。相传孔子曾问学于他。姓李名耳,字伯阳。楚国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人。其学术思想集中在《道德经》 中 (又称 《老子五千文》)。倡导 “道法自然” 的人体活动规律,提出了“以柔克刚” 的思想,主张 “以静制动”,这些理论都成为太极拳的理法精髓。老子在其著作中,系统论述了气与力、刚与柔、动与静、正与反等的辩证关系,这些在太极拳的实践中均得以贯彻。他的 “专气致柔” “天下之至柔,驰骋天下之至坚” 的观点,也是太极拳的主体风格。老子不仅在理论上研究,并亲身进行养生的实践操作。据《史记》记载其享有高寿。

《老子》

中国古典哲学名著。为太极拳理论来源之一。太极拳与道家有着密切的渊源关系,有人则认为,太极拳即起源于以道家思想为根基的道教的内丹术。《老子》一书,约成于春秋战国时期,为道家创始人老聃所著,又称《道德经》《老子五千文》。全文共分八十一章,阐述了关于社会、人生、自然的种种看法,对中国古文化的发展产生了重大影响。其中的一些思想,后来成为太极拳理法的核心部分。这主要包括: (1) “道法自然” 的思想。认为事物的发展,应该遵循其本身固有的规律进行,提出 “常无欲以观其妙” “有生于无” 等观点。(2) “贵柔” 的思想。认为柔能克刚,揭示了事物矛盾之间相互依存、相互转化的规律,提出 “柔弱胜刚强” “天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜” “以其不争,故天下莫能与之争”,提倡 “知其白,守其黑” 的行为方法。这些思想均在太极拳实践中得到充分发挥与应用。(3) “虚静” 的思想。认为万物根源在于 “虚静”,因而 “虚静” 是自然存在的最佳状态。强调 “致虚极,守静笃” “清静为天下正”,他的“专气致柔” “天下之至柔,驰骋天下之至坚” 的观点,也是太极拳的主体风格。

老子lǎozǐ

春秋时期楚国人,思想家。姓李名耳,字伯阳,又称老聃。著有《道德经》,是道家学派的始祖。

老子lǎozi

❶指父亲

△ 他~是教师。

❷用于自称(含傲慢意;常用于气愤、开玩笑等场合)

△ ~天下第一∣你敢把~怎样!

【注意】这里“子”读轻声。

老子lǎozi

❶ 〈名〉父亲。

【同义】父亲│老爸。

❷ 〈动〉对人的不礼貌的自称。

老子(一)Lǎozǐ (二)lǎozi

(一)Lǎozǐ <名>春秋末年老聃(dān),即李耳。古代道家主要代表人物。相传《老子》(道家的主要经典)是李耳所作。

【用法】 用于古人名、书名。例: ~是我国古代的一位思想家。|《~》的哲学思想含有某些朴素辩证法因素。

(二)lǎozi <名>

❶父亲。

【用法】用于口语。例:~英雄儿好汉。| 他很听他~的话,从来不敢违拗。

❷ 骄傲的人自称(一般人只用于气忿或开玩笑的场合)。

【用法】 用于口语。例:别人怕你,~可不怕你。|你敢骂~,跟你拼了!

老子lǎo·zī

父亲:只知道享福,也不知道你爷爷和你~受的那苦恼。(四五·1032)

星名。客星之一。《晉書·天文志中》:“客星。張衡曰:‘老子四星及周伯、王蓬絮、芮各一,錯乎五緯之間。其見無期,其行無度。’《荆州占》云:‘老子星色淳白,然所見之國爲饑爲凶,爲善爲惡,爲喜爲怒。”

春秋時思想家,道家創始人。姓李,名耳,謚曰聃。傳爲楚國苦縣人,曾任東周守藏史。孔子曾就問禮。周室内亂時去官,至函谷關,應關令尹喜之請,著《老子五千文》(即《道德經》),出關而去,莫知所終。漢初黄老道興,尊之爲道之化身,漸被神化。後將其所説道及自然無爲、長生視久之説發展爲道教義理。唐代奉爲始祖,封爲“太上玄元皇帝”,屢加追號,爲“大聖祖太上玄元皇帝”、“聖祖大道玄元皇帝”、“大聖祖高上大道金闕玄元天皇大帝”。宋代亦追號“太上老君混元上德皇帝”。後世道教因有“玄元皇帝”、“上元皇帝”之稱。漢·王阜《老子聖母碑》:“老子者,道也。乃生于無形之先,起於太初之前,行於太素之元。浮游六虚,出入幽冥。觀混合之未别,窺清濁之未分。”《魏書·釋老志》:“道家之原,出于老子。其自言也,先天地生以資萬類。上處玉京,爲神王之宗;下在紫微,爲飛仙之主。千變萬化,有德不德,隨感應物,厥迹無常。”

老子lǎo zǐ

旧时江湖乞丐谓猴子。《切口·乞丐》:“老子: 猢狲也。”

老子1【同义】总目录

老子太上老君

老子2【同义】总目录

老子青牛柱下象帝圣祖玄元皇帝

老子

父亲的俗称。宋·陆游《老学庵笔记》卷一:“予在南郑,见西邮俚俗谓父曰老子,虽年十七八,有子亦称老子。”

父亲【同义】总目录

老子老公老尊椿庭父亲阿公

小子←→老子xiǎo zi ← → lǎo zi

小子:男孩子。

老子:父亲。

【例】 安太太未曾说话,先长吁一口气说道:“嗳!大姐,你那里知道我这心里的苦楚?你没见你妹夫,是作了一任芝麻大的外官儿,把个心伤透了。平日我们说起闲话儿来,我只说了一句‘咱们这等跟着小子到外头享福去吧!’你听他这么话,头一句就是‘那可断断使不得!’他说:‘一个人教子成名是自己的事,到了教得儿子成了名了,出力报国是儿子的事,这不是老子跟在里头搅得的。一跟出去,到了外头,凭是自己怎么谨慎,只衙门多着个老太爷,便带累的了儿子的官声。’大姐姐,你只听这话,别说是乌里雅苏台,无论什么地方,还想他肯跟小子出去吗?”(清·文康:《儿女英雄传》)

老子←→儿子lǎo zi ← → ér zi

老子:父亲。

儿子:男孩子。

【例】 我倒不是说我作过封建制度的儿子,现在要作个封建制度的老子,在你们头上报复一下。(张恨水: 《魍魉世界》)

老子lǎo zǐ

〖名词〗

相传春秋时思想家,道家的创始人。姓李名耳。楚国苦县(今河南鹿邑东)人,著有《老子》(4)。《货殖列传序》:老子曰:至治之极,邻国相望,鸡狗之声相闻。——老子说:治理得极好的社会,邻国人民可以互相看到,鸡鸣犬吠的声音可以互相听到。《原道》:老子之小仁义,非毁之也,其见者小也。——老子的小看仁义,并非毁谤仁义,而是他眼光短浅。《原道》:老子之所谓道德云者,去仁与义言之也,一人之私言也。——老子说的道德,是离开仁和义来说道德的,是他一个人的主张。

老子

(-zǐ)书名,又称《道德经》,相传为春秋时思想家老聃所作。《史记·货殖列传序》:“《~》曰:‘至治之极,邻国相望,鸡狗之声相闻……至老死不相往来。’”

父亲

父 爷 严(严父;严君) 翁(令~;阿~) 椿(椿庭;椿堂;椿舍;大椿) 怙 老子 阿多 爸爸 阿爸 阿爹 阿父

父与兄:父兄 先生

父与子:父子 父息 乔梓 桥梓

父亲的俗称:老儿

称父亲或别人的父亲:尊

称别人的父亲:家公 家尊 尊大人

敬称对方的父亲:令尊 贤尊 太爷 尊君

古代称父或尊称他人之父:太公

对父亲的敬称:尊公 尊翁 尊大人

对人之父亲的敬称:尊侯 尊甫 尊府

敬称官员的父亲:赠君 赠公

你的父:乃父 而翁

出家人之生父:俗父

生育己身的父亲:肉父

儿称己父:爸 爹

对人称己父:家尊 家父 家君 家公家严

尊称父亲:天父

慈祥的父亲:慈父

年高德劭的父亲及其优秀杰出的儿子:灵椿丹桂 丹桂灵椿

抚养非生关系之父:义父 假父 养父 寄父 契父 契爷 谊父 干爹 干爸爸

老子

被道家奉为始祖,但老子究竟是谁,学术界说法不一。现今多数学者认为,老子是春秋末期的老聃,姓李名耳,楚国人,做过西周管理藏书的史官,后为隐士,成书于战国时期的《老子》一书,基本反映了老子的思想。道是老子哲学中的最高范畴,是不能有任何限定、脱离物质、超时空、超感觉的最高真理,是产生万物之本原,是总规律。在老子看来,天地运行变化最重要的,就是遵循客观的法则——道,他说:“人法地,地法天,天法道,道法自然”(本条引文都出自《老子》一书,引者注),反对以任何人为的因素去干涉和支配事物的发展变化,把这种哲学运用到社会人生,老子极力主张无为,并以此作为统治者治理天下的基本原则和战略,即“君人南面之术”。在法律方面要求统治者以自然为法,道法自然,也就是顺应自然,按自然法则来衡量、判断人们的言行。老子认为无为而无不为,统治者处无,就可以总揽全局,而任何占有,不论如何扩展,总是有限的,只有无优越于有,所以君主在治国上应取的态度便是“处无为之事,行不言之教”,对人们不加干涉,任其自由发展,避免破坏自然秩序,扰乱天下,以求社会的自然安定。他说:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴”。统治者立法、定制时都要从这一目的出发,不过份压榨百姓,知足,无欲,不采取严厉的刑罚手段镇压民众,因为“法令滋彰,盗贼多有”。百姓不安分的主要原因在于统治者的贪婪,“天下多忌讳,而民弥贫”,“民不畏死,奈何以死惧之?”对于统治者来说,最好的办法是消除民众对物质生活和精神生活的追求,杜绝一切能够激发民智和引起争端的措施。从这一要求出发,他主张“不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,……常使民无知无欲”。这样社会秩序保持稳定,违法、犯罪现象也就无从产生了。这种消除犯罪、治理国家的方法显然完全有别于法家的法治与儒家的礼治。老子认为,有生之初人们之间并无利害冲突,也无相互贼害之事,法律、道德根本没有存在的必要。道德,法律是随着社会的变化而产生的,仁义、忠、孝等原则,都是社会病态的反映,“大道废,有仁义;慧知出,有大伪;六亲不和,有教慈;国家昏乱,有忠臣”,甚至把儒家的礼看作是忠信浅薄的集中表现,社会一切祸乱的根源。老子的理想,是废除一切人为的道德、法令,以一种顺乎自然的理想法来统治,即“天网恢恢,疏而不失”。人们退回到小国寡民的社会中,没有矛盾和斗争,国家、军队、法律虽有却无用,没有强欺弱的现象,一切都是那么平静、和缓。虽然老子没有否定一切法律制度,但已具有否定一切人为法的倾向。

老子

即《道德经》、《道德真经》或《老子五千文》。道家经典。春秋末李耳(纪元前571?—?)撰。二卷,分上下篇,五千字。耳字伯阳,谥曰老聃或老子,楚国苦县(今河南鹿邑)人。约生于周灵王初年,略早于孔子。初任东周史官,掌管王室图书。孔子至周,曾向他问礼。后周室衰微,西出函关,隐遁以终,年寿极高,故称老子。著《道德经》上下篇,上篇为《道经》,下篇为《德经》,共八十一章。一九七三年长沙马王堆出土的帛书《老子》,则先《德经》而后《道经》,当为汉初抄本。后世道教尊老聃为“老君”,奉为教主,尊其书为经典。此书主要阐述自然无为思想。充满古朴的对立转化辩证观点,且富于文学性。如“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”(五十八章),“有生于无”,“无为而治”的思想,成为与儒家入世哲学对立互补的老庄思想之源。其深邃的玄想,浪漫的手法,对偶比况的修辞,在文学史上有深广影响。如“大音希声,大象无形”(四十章),“道法自然”的观点在揭示艺术中的虚实相应,有无相生,取法自然上,都有极深刻的启示。又,此书形式上是语录体韵文,语言凝炼,言简意深,亦多为后世所取法。古今注《老子》多家,以魏人王弼注本最通行。《道德真经》注(四卷)有元人吴澄注本,二书皆收入《百子全书》。有《四库全书》本。另有清人魏源《老子本义》,近人马叙伦《老子校诂》较佳,前者深于义蕴,后者详于章句, 皆可参考。

老子

书名。又称《道德经》。相传为春秋末老聃著。道家的经典著作。唐代科举考试中的道举科目,将其列为考试的主要内容之一。参见“道举”。

老子

(一)春秋末期思想家。道家学派的创始人。据《史记·老子韩非列传》载,姓李,名耳,字伯阳,谥聃。楚国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人。曾为东周周王室的柱下吏(管理藏书策的史官)。孔子赴周考察周朝文献时,曾向他问礼。后见周室衰败,西出函谷关退隐。出关时受关令尹之请,作《道德经》即《老子》五千言。“后莫知所终”。一说老子即周太史儋或老莱子。所作《老子》一书也有争议,一说成书于春秋末期,一说作于战国时期。一般认为基本反映了老聃的思想。老子在哲学本体论上提出了总范畴“道”,世界万物和人都以道为本原。《老子》42章:“道生一,一生二,二生三,三生万物”。他认为最高的道德是遵从道,“孔德之容,唯道是从”。提出无为无欲的贵柔原则。反对有为,认为“民之难治,以其上之有为,是以难治” (第75章);也反对多欲,“罪莫大于可欲,祸莫大于不知足,咎莫大于欲得”(第46章);反对有争,主张无争,“不尚贤,使民不争”(第3章),“天之道不争而善胜”(第73章)。反对刚直雄强,主张贵柔守雌,“知其雄,守其雌”(第28章),“故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。……强大处下,柔弱处上”(第76章),“天下莫柔于水,而攻坚强者莫之能胜”(第78章), “守柔曰强” (第52章)。反对道德知识和工艺技术的进步,认为“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧去利,盗贼无有”(第19章)。“民多利器,国家滋昏;人多伎巧,奇物滋起”,主张回复到“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的“小国寡民”生活中去。在道德修养上,主张返回到素朴的原始状态,“复归于婴儿”(第28章)。其修养方法就是不断去掉外加于己的道德知识,反对学习道德知识的道德修养方法。他说:“为学日益,为道日损”(第48章)。要在主观上“塞其兑,闭其门,挫其锐,解其纷,和其光,同其尘”(第56章)。断绝知识的学习,达到宁静安详的虚极状态,“绝学无忧”(第20章),“致虚极,守静笃”(第16章)。这是一种与道德理性完全不同的生活直觉能力的修养方法。老子的伦理思想对后世有很大影响,与孔子所创立的儒学共同构成中国哲学的两大主要流派。老子学说为战国时庄周所发挥,形成先秦道家学派;在秦汉时又为吕不韦、河上公、淮南王刘安等所发挥,形成汉代黄老之学;汉末又为张道陵所发挥,形成道教文化。道教奉老子为“太上老君”,成为教主;唐宋时期统治阶级又加封他为“太上玄元皇帝”、“混元上德皇帝”等尊号。《老子》一书为历代哲学家、文献学家所重视,解说与注疏甚多。对魏晋玄学和宋明道学亦有很大影响。(二)书名。道家和道教的主要经典之一。又作《道德经》、《道德真经》。1973年长沙马王堆三号汉墓出土帛书《老子》甲乙抄本作《德道经》。全书81章,分上下两篇。主要内容涉及哲学、伦理学、军事、政治、经济等。主要提出了“道”的概念,认为万物的本原是道。道又称一、大。主要注疏书有战国时韩非的《解老》、《喻老》,西汉河上公《老子章句》,东汉张道陵《老子想尔注》,三国魏王弼《老子注》、唐强思齐《道德真经玄德纂疏》,明焦竑《老子翼》,清魏源《老子本义》,近人马叙伦《老子校诂》,高享《老子正诂》,朱谦之《老子校释》。明正统《道藏》收录汉至明注本约40余种。十九世纪被转译成德、英等国文字,至今已有十几种译本。

老子

即老聃,姓李名耳。楚国苦县 (今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人,作过周守藏史,熟悉各种典章制度。相传孔子曾向他求教。后隐退,著《老子》。老子是春秋时代的思想家,道家的创始人。老子哲学思想的核心是“道”。他认为,“道”是宇宙万物的创造主和最高源泉。“道”是万物之宗,世间的万物都是从“道”派生出来的。在政治上,他主张“无为而治”,“绝圣弃智”,使民“无知无欲”。老子思想还具有朴素的辩证法思想。

老子Laozi

道教信奉之教主,又称太上老君,道德天尊。原为春秋末期思想家,道家学派创始人。相传姓李名耳,字伯阳,又称老聃。楚国苦县(今河南鹿邑东)人。著《道德经》五千言而去,莫知其所终。老子否认天有意志,强调“天地不仁”,第一个提出“道”是世界的本原,“先天地生”,“可以为天地母”,“万物都是由道派生的”,“道生一,一生二,二生三,三生万物”。但是,道又是不可言说的,它“视之不见”,“听之不闻”,“搏之不得”,是无状之状,无象之象。老子具有朴素的辩证法思想,认为“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”,认为“柔弱胜刚强”。这些观念具有一定的合理性。道教自创教起即奉《道德经》为主要经典,尊老子为教主。道士造作道书,多托言太上老君所授。随着道教的发展,对老子的神化愈甚。秦汉以后,老子被尊为圣哲,汉初又与黄帝并列,合称“黄老”,地位极高。老子在中国思想史上占据重要地位,后代的思想家都在不同程度上受到他的影响。自汉以后注释《道德经》者不下千家,这在中国古籍中是罕见的。

老子Laozi

春秋末期思想家,道家学派的创始人。老子究竟是谁?《史记》已不能肯定,而举出三人。现在一般认为老子即老聃(姓李名耳,字聃)。著作有《老子》,亦称《道德经》或《德道经》。主张“无为而治”,提倡“不争”,反对战争和掠夺民众,要求回复到“小国寡民”的理想社会中去。提出了以“道”为核心的哲学体系,以“道”为天地万物的本原和主宰,宇宙万物皆从“道”即“无”衍化而来,“天下万物生于有,有生于无”(四十章)。“道”是精神性的绝对观念。一说“道”是精细的原始物质。《老子》哲学中含有丰富的辩证法思想,认为一切事物都含有对立面,对立面相互依存,“有无相生,难易相成”(二章),强调对立面之间的相互转化是一切事物运动变化的规律。提出了“柔弱胜刚强”的思想。但忽视了对立面转化的条件,主张“贵柔”、守雌,反对进取。《老子》在中国思想史上有着深远影响。

《老子》laozi

先秦哲理散文。又名《道德经》。相传为老子所著。但多数学者认为,此书思想自成体系,文风亦很统一,当成于战国时期,《论语》出现之后,为老子后学所编定。据《史记·老庄申韩列传》,老子姓李名耳,字聃,楚苦县厉乡曲仁里人,曾为守藏室之吏,与孔子同时,孔子曾向他问礼。但又有人认为老子即老莱子,或云即周太史儋。

全书共5000多字,81章,分为上、下两篇,上篇称为《道经》,下篇称作《德经》。据长沙马王堆汉墓出土帛书,则《德经》在前,《道经》在后。此书是先秦道家的代表作。在哲学上,作者推崇先天地而生,微妙玄通,自然无为的“道”,但又提出了一些包含着对立统一思想的朴素辩证观点。在政治上,作者主张绝圣弃智,无为而治,回到小国寡民的上古社会,他对现实中的统治者进行了猛烈抨击,并提出“民不畏死,奈何以死惧之”(第七十二章),认为暴力镇压不能消灭人民的反抗。故鲁迅称此书“戒多言而时有愤辞,尚无为而仍欲治天下。其无为者,以欲‘无不为’也”(《汉文学史纲要》)。此书为语录体。书中全是简短的语言片断,每章围绕一个中心观点,加以正面说明,但未采用对话形式,也未出现人物。其语言简洁凝练,常从具体的生活现象出发,引出深刻哲理,类似格言警句。句式或长或短,大体整齐,但又富于变化。文中多用韵语,读起来节奏鲜明,铿锵悦耳。如第二十一章形容道的特点:“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象。恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精。”流畅悦耳,变化自如,令人回味无穷。故前人称赞此书“其辞简而要,其旨深而远。飞龙成卦,未足比其精微;获麟笔削,不能方其显晦”(薛道衡《老子庙碑》),认为微言深旨,超过了《易经》和《春秋》。

注本有魏王弼《老子注》、清魏源《老子本义》、近人马叙伦《老子校诂》等。

老子生卒年月不详

姓李,名耳(一说名聃),字伯阳,楚国苦县(今河南鹿县)人,先秦思想家,道家学派的创始人。战国时编定的《老子》一书,(即 《道德经》),基本代表了老子的思想。在哲学思想方面,老子既提出了以“道”为核心的客观唯心主义观点,也提出了事物总是包含着互相依存、互相转化的对立面朴素辩证法的思想。在政治思想方面主张“无为”,以小国寡民为理想政治。反映在人口思想方面:其一、提出以“无为”治民、以“清静”安民的主张。他说:“民之饥,以其上食税之多,是以饥;民之难治,以其上之有为,是以难治;民之轻死,以其上求生之厚,是以轻死”( 《老子》七五章)。提出应“损有余而补不足”、“我无为而民自化,我好静而民自己,我无事而民自富,我无欲而民自朴”(《老子》五七章)。要统治者“去甚、去奢、去泰”(《老子》二九章)。即薄赋敛、轻刑罚、尚节俭。其二,主张小国寡民。老子反对广土重民,认为国家越小,人口越少,“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”(《老子》八十章)的状况,才有利于人民生活。其三,提出“使民无知无欲”的主张。老子认为“民之难治,以其智多”(《老子》六五章),要使“民不争”、“民不为盗”、“民心不乱”,就必须“虚其心,实其腹; 弱其智,强其骨。使民无知无欲”(《老子》三章)。甚至于提出“使人复结绳而用之”,以达到“甘其食,美其服,安其居,乐其俗”(《老子》八十章),令其驯服,不会犯上的目的。以上,可见老子的人口思想,既有同情人民,主张缓解人民疾苦,安定人民生活的一面,也有抵制新兴地主阶级政治,维护奴隶制的保守的一面。同时,还有危害人口素质,提倡愚民的错误人口之论。

老子

先秦哲理散文。又名《道德经》。相传为老子所著。但多数学者认为,此书思想自成体系,文风亦很统一,当成于战国时期,《论语》出现之后,为老子后学所编定。据《史记·老庄申韩列传》,老子姓李名耳,字聃,楚苦县厉乡曲仁里人,曾为守藏室之史,与孔子同时,孔子曾向他问礼。但又有人认为老子即老莱子,或云即周太史儋。全书共五千多字,八十一章,分为上、下两篇,上篇称为《道经》,下篇称作《德经》。据长沙马王堆汉墓出土帛书,则《德经》在前,《道经》在后。此书是先秦道家的代表作。在哲学上,作者推崇先天地而生,微妙玄通,自然无为的“道”,但又提出了一些包含着对立统一思想的朴素辩证观点。在政治上,作者主张绝圣弃智,无为而治,回到小国寡民的上古社会。他对现实中的统治者进行了猛烈抨击,并提出“民不畏死,奈何以死惧之”,认为暴力镇压不能消灭人民的反抗。故鲁迅称此书“戒多言而时有愤辞,尚无为而仍欲治天下。其无为者,以欲 ‘无不为’ 也” (《汉文学史纲要》)。该书为语录体。书中全是简短的语言片断,每章围绕一个中心观点,加以正面说明,但未采用对话形式,也未出现人物。其语言简洁凝练,常从具体的生活现象出发,引出深刻哲理,类似格言警句。句式或长或短,大体整齐,但又富于变化。文中多用韵语,读起来节奏鲜明,铿锵悦耳。前人称赞此书“其辞简而要,其旨深而远。飞龙成卦,未足比其精微;获麟笔削,不能方其显晦”(薛道衡《老子庙碑》),认为微言深旨,超过了 《易经》 和 《春秋》。

老子

❶老人自称。《晋书·庾亮传》:“老子于此处兴复不浅。”

❷指父亲。陆游《老学庵笔记》卷一:“予在南郑,见西陲俚俗谓父曰老子。虽年十七八,有子,亦称老子。”

❸倨傲者之自称,如 “老子天下第一”。

老子

道家学派的主要著作。又名《道德经》、《老子五千文》。相传为春秋末期老子所作。老子(生卒年不详),姓李,名耳,字伯阳,谥曰聃。楚国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人。做过周朝守藏室之史(管理藏书的史官),孔子曾向他问礼。周衰,西出函谷关而隐。当今学术界不少人认为老子其人可能是生活在春秋末期,但《老子》却成书于战国中期,书中基本部分反映了老子本人的思想。通行本为三国魏王弼注本,分为八十一章,前三十七章为《道经》,后四十四章为《德经》。1973年,长沙马王堆汉墓出土的帛书《老子》甲、乙本,则上篇为“德篇”,下篇为“道篇”。

《老子》提出了一个以道为核心的思想体系。“道生一,一生二,二生三,三生万物”(第四十二章),认为一切均由道生出。对道的理解,存在不少分歧。一种意见认为“道”是先天地而生的精神性实体,《老子》第二十一章说:“道之为物,惟恍惟惚,惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。”第二十五章说:“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母。”这里所说的“道”都是先天地而生的世界万物的本原,是无状无象、独立于整个自然界之外而永远不变的绝对精神,从而表现出《老子》一书的客观唯心主义的宇宙观。另一种意见认为,老子的“道”在哲学上不表现为唯心论,因为“道”是“有物”“有象”的。此外,也有人认为《老子》的哲学思想是矛盾的,既有唯心主义的一面,也有唯物主义的一面,总体上,可归结为客观唯心主义。

《老子》中包含着丰富的辩证法思想。《老子》第四十二章说:“万物负阴而抱阳”,认为一切事物都含有相互对立的两个方面。《老子》第二章还提出:“有无相生,难易相成”,认识到对立面之间相互依存。它也强调对立面之间可以相互转化,“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”(第五十八章),“反者道之动”(第四十章)。《老子》已认识到万物都处于永恒的变动之中,“天地尚不能久,而况于人乎”(第二十三章)。但它忽视了对立面转化的条件,认为事物的产生发展从无到有,最终又都“复归于无极”(第二十八章),“归根曰静”(第十六章),陷入循环论。

在认识论上,《老子》否认人的认识来源于感觉经验,说:“不出户,知天下;不窥牖,知天道。其出弥远,其知弥少。是以圣人不行而知,不见而名,不为而成。”(第四十七章)这是一种唯心主义先验论。它还主张,“塞其兑,闭其门”(第五十二章),“不行而知,不见而名”(第四十七章),彻底排除感性经验,不用语言概念,通过“致虚静,守静笃”(第十六章)的虚静冥想直觉万物。甚至认为“为学日益,为道日损”(第四十八章),提出“绝圣弃智”,取消知识,无知无欲,回复到婴孩般的浑噩状态中去。并主张实行愚民政策,认为,“古之善为道者,非以明民,将以愚之。民之难治,以其智多”(第六十五章)。因此要实行“虚其心,实其腹,弱其志,强其骨”(第三章)的愚民政策。

在社会历史观上,《老子》主张“小国寡民,使民有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟楫,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之;使人复结绳而用之”,“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”(第八十章)。在这种社会中,才能使人民“甘其食,美其服,安其居,乐其俗”(同上),达到“无为而治”的理想境界。这表现出《老子》在社会历史观上的复古倒退的消极思想。

《老子》对中国哲学产生了重大影响,在中国哲学史上第一次提出“道”这一最高的哲学概念,对历代的思想家发生过深刻的影响:一、战国末年的韩非,利用并改造了《老子》关于“道”的学说,认为“道”是万事万物的总法则。道家学派的黄老之学,也利用“道”缔造自己的学说体系。二、《老子》对道教哲学影响深远。道教的形成和道教哲学的中心思想都受其影响。三、魏晋玄学奉《老子》为三玄之一,从中发挥其本体论思想。四、后世儒学也受《老子》思想影响,朱熹等人都承认儒道的互补性。

历代学者研究和考释《老子》的著作不下千百家,其中流传最广的是西汉河上公的《老子章句》、三国魏王弼的《老子注》、宋林希逸的《道德真经口义》、元吴澄的《道德真经注》、明焦竑的《老子翼》、清毕沅的《老子道德经考异》、近人马叙伦的《老子校诂》、高亨的《老子正诂》和朱谦之的《老子校释》。

老子

亦称《道德经》或《老子五千文》。道家的重要著作。《史纪·老子韩非列传》: “老子著书上下篇,言道德之意五千言。”作者老子,说法有三,一为老聃,一为太史儋,一为李耳。近人认为 《老子》书可能成于战国初期或中期,但保存了老聃的遗说。《老子》一书,在汉代宫廷教育中受到重视。汉代以后,魏晋、唐、宋等,亦列为宫廷教材。历代好黄老道家之术的帝王亦颇好研读,南北朝时设有玄学馆,时有皇帝请学者入宫讲读。

老子约公元前580—前500Laozi

春秋时期哲学家、思想家。姓李,名耳。又曰老聃。楚国人。他曾当过周王朝的史官,见闻广博,熟悉各种旧的典章制度。老子晚年见周王朝日趋衰弱,便回到他的故乡——楚国苦县过着隐居生活。在哲学上,老子建立了他的朴素的唯物主义和辩证法思想体系。他认为世界万物的本原出于“道”,“道”是客观存在着的一种不停运行着的物质实体,它先天地而生,听不见,看不见,无所不在,是一种永恒的特殊物质。从无形的道到有形的世界,其形成的过程是“道生一,一生二,二生三,三生万物。”(《老子》四十二章)。老子是中国哲学史上第一个用“道”来解释世界本原的哲学家。老子哲学的认识论中包含了辩证因素。他认为世界万物中都包含着大小、长短、强弱、生死等两个对立面,彼此之间是互相联系的。对立面可以互相转化,一切事物都是运动着的,其运动的方向是它本身的反面,即“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。”(《老子》五十八章)。老子对世界的认识方法决定了他对待生活的态度。在处世哲学上,他主张贵柔、守雌,反对刚强和进取。在政治上,老子鼓吹无为而治,指出国家不安定是统治者过分贪婪、过分剥削人民造成的,进而提出平均主义的思想,主张“损有余而补不足”(《老子》七十七章)。这样,人民生活便会有所改善,国家就易于治理,就会出现“小国寡民”,人和人之间“老死不相往来”(《老子》八十章)的社会,而这正是他最高的政治理想。老子是道家学派的创始人,在中国古代哲学史上占有重要地位。有《老子》一书,是我们研究老子思想的宝贵材料。

老子约前580—前500Laozi

姓李,名耳,字伯阳,又称老聃,先秦时期著名思想家、道家学派的创始人。楚苦县历乡曲仁里人。做过周朝守藏室官吏,因不满朝政腐败而弃官隐居。著有《老子》一书。学术思想与孔子相对立,主张 “清静”、“无为”。老子生活在“社稷无常奉,君臣无常俭”的春秋末年的社会大动荡的年代,他憎恶当时的奴隶主专制制度,厌恶争权夺利的官僚。与其政治思想相适应,提出了清静寡欲、自然无为和“贵己”、“重生”的人生哲学。认为人应该服从“自然”,服从“道”,像天地一样“不自生而长生”。他认为人应纯真朴素,社会的各种病态都是人造成的;自私和私欲是造成道德败坏的主要原因。他主张“无为”,“无为而无不为”的处事哲学。提出 “复归于婴儿”的道德理想。主张 “为道日损”, “损之又损”, 以至于无为” 的修养方法。还提出 “复归于朴”、“绝圣弃知”、“绝仁弃义”、“绝巧去利”像婴儿一样无知无欲、与世无争的道德理想。老子的伦理思想:在中国的道德领域影响很大,他用朴素的辩证法论证了美和丑、善和恶、荣和辱、福和祸、枉与直,以及 “曲则是、枉则直,洼则盈、敝则新,少则得、多则惑”等伦理范畴,初步揭示了当时社会的弊端和矛盾, 但没有从根本上找到解决这种矛盾的方法和途径,因此,不仅陷入宿命论,而且在社会历史上是倒退的, 主张是消极的。

老子

春秋末期伦理思想家。主张“含德之厚,比于赤子”,无知无欲才能保持高尚的道德情操;以自然无为反对仁义礼和兼爱尚贤;持生产和技术越发展,道德水平越低下的文明观。参见“哲学”中的“老子”。

老子

先秦时期的思想家和道家学派创始人。“无为”是老子思想的核心,表现在人口问题上,首先是在人口数量上,反对人口众多,认为广土众民政策是天下动乱的根本原因。主张建立一种“小国寡民”的社会。其次,在人口质量上,反对提高人们的知识文化和掌握先进的生产工具,认为文化本身就是社会混乱的根源,“慧智出,有大伪”(《老子·十八章》),“民多利器,国家滋昏;人多技巧,奇物滋起”(《老子·五十七章》)。主张“绝圣弃智”才能“民利百倍”,认为“圣人”治国,“非以明民,将以愚之”。老子反对人口众多、主张人们愚昧无知的人口思想,在当时人口稀少且生产力水平十分低下的春秋时期,严重地阻碍了社会经济的发展和人口文化水平的提高。参见“哲学”中的“老子”。

老子

所著《老子》一书,八十一章。为道家鼻祖之作,旨义玄幽。其文风格清远,笔法简净,声韵流美。虽然《老子》的主要影响不在文学,但后世文学家受其文风影响者,仍不乏其人。参见“哲学”、“美学”中的“老子”。

老子

中国春秋时期思想家。姓李,名耳,字聃,楚国(今河南)人。其政治理想是“小国寡民”。主张“自然无为”、“无为而治”,以“无为”、“好静”、“无事”、“无欲”等手段,“处无为之事”、“行不言之教”。提出一些政治权术,以为人们应把自己放在弱者地位,以“柔弱胜刚强”。在一定程序上揭露了统治者对人民的剥削,把消除不平等现象看作天然合理的要求,认为“天之道,损有余而补不足”。参见“哲学”中的“老子”。

老子

认为美与恶互相依存,互为转化条件。认为“信言不美,美言不信”,否定现实美与艺术美,认为美与恶都是一种虚幻的东西。否定人的审美活动,认为人只有无私无欲“复归于朴”,天下才能太平。他的崇尚自然之道,主张美恶相依、音声相和等理论对后世影响较大。参见“哲学”中的“老子”。

老子

又称《道德经》、《老子五千文》。道家学派主要著作。相传为春秋末年老子著。通行本为三国魏王弼注本,分八十一章,前为《道经》,后为《德经》。提出完整的以道为核心的理论体系。1973年马王堆汉墓出土帛书本,《德经》在前,《道经》列后。历代注疏本甚多。

老子

见“哲学”中的“老子”。

老子

❶春秋末期思想家,道家学派主要创始人。一说即老聃,姓李名耳,字伯阳,楚国苦县(今河南鹿邑县)人,做过周朝史官。孔子曾向其问礼。后退隐,著《道德经》(即《老子》);一说即老莱子,或太史儋。《老子》书是否为其所著,历来说法不一。一般认为大体反映其思想。即以“道”为核心,说明宇宙本质、构成、生灭、变化,提出“道生万物”、“有生于无”,认为道无状无象,视之不见,听之不闻,但“道法自然”,有本质、规律的含义。提出“反者道之动”,认识到事物的对立与统一及转化与运动,但忽视转化的条件和运动的发展上升特征。主张贵柔守雌,反对刚强进取;主张直觉冥想,绝圣弃智;抨击时政,主张无为而治,知足不争;反对战争,认为战乱之源在于人为与物欲;要求回归自然,主张“小国寡民”、“结绳而用”。又有“见素抱朴”、“大音希声”等伦理、美学观点。学说影响深远,为后世各派吸收、阐发。道教奉之为教主,封建统治者曾封之“太上玄元皇帝”称号。参见“伦理学”、“美学”、“文学”、“政治学”、“法学”、“人口学”中的“老子”。

❷著作。见“著作”中的“老子”。

老子

道教信奉之教主。又称太上老君、道德天尊。原为春秋时思想家,道家学派创始人。姓李名耳,字伯阳、谥聃、或曰太史儋、老莱子,楚国若县(今河南鹿邑东)人,任周守藏宝之史(管理藏书的史官),后辞官,应函谷关令尹喜之请,著《道德经》五千余言而去,莫知其所终。《道德经》即《老子》,是关于宇宙观、社会政治思想、人生处世和修养原则的哲理著作,包含朴素辩证法思想,提出从“道”为天地万物的本原或法则。西汉初,盛行黄老之学,统治阶级奉行清静、无为与刑名法术相结合的黄老政治,解说《道德经》的书纷纷出现,老子名望渐隆。东汉时神化老子的倾向见诸文字,将老子等同于“道”,成为先于天地的神灵;其时崇尚道术之士更将老子作为祖师崇拜,尊其为三清尊神之一的“道德天尊”,《道德经》也已成为道教经典。道教标谤老子与《道德经》乃出于道教本身和三教对抗形势的需要。因为道教的思想理论渊源“杂而多端”,需要象《道德经》中那样的“道”来加以概括,而老子自秦汉以后地位极高,孔子也曾向他问礼,故尊奉老子有助于道教同佛、儒相抗衡。历代帝王对神化的老子或立庙祀奉,或加尊号册封,其中尤以唐代为甚。唐太宗诏称“朕之本系出于柱史”,唐玄宗封老子为太上玄元皇帝,其后一再加封为大圣祖玄元皇帝、圣祖大道玄元皇帝、大圣祖高上大道金阙玄元天皇大帝。宋真宗继封老子为太上老君混元上德皇帝。

老子

又名《道德经》。道家主要经典。相传是春秋时人老聃所著。老聃姓李名耳,字伯阳,谥曰聃,尊称老子。楚国苦县(今河南鹿邑)人,生活在春秋后期,与孔丘同时而略早,曾任周王室的柱下史,掌管王室图籍。全书分上、下篇,共5000多字。据1973年长沙马王堆三号汉墓出土的帛书《老子》写本,可知《德经》为上篇,《道经》为下篇。书中表述“道”是宇宙万物的本源,提倡“自然无为”,不主张“绝圣弃智”、“小国寡民”。其中包含了不少对立转化的朴素辩证观点。它在形式上是语录体韵文,多排比对偶之句,语言精练,有气势和文采,对后世文学有很大影响。重要注本有魏王弼《老子注》、清魏源《老子本义》、今人马叙伦《老子校诂》等。

老子/老子注/老子衍/老子注释/老子校释/老子注释及评价/老子

《老子》

亦称《道德经》、《老子五千文》。传为春秋末老聃著,实约编成于战国中期。分上下篇,共5000字。历来列为道家主要经典,主要阐述无为思想、亦具有一定文学性。体裁为语录体韵文,语言凝炼,音韵铿锵,排比对偶,对后世文学亦有较大影响。传世最早注本《老子注》2卷,旧题河上公撰。唐齐知几认为不类秦汉人书。有世德堂本。经训堂考异本。涵芬楼影印宋刊本。《四部丛刊》本题《老子道德经》。

《老子》

马王堆汉墓帛书。1973年从湖南长沙马王堆汉墓出土有《老子》甲、乙两种,甲本书体介于篆隶之间,乙本为隶书,体例与今本不同,甲乙两本均不分章,均为德经在前,道经在后。内容与今本亦有一定出入。文物出版社1976年出版,马王堆汉墓帛书整理小组编。

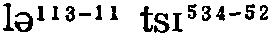

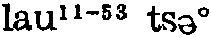

骑牛出关

老子lǎo zǐ

《本草纲目》序例第1卷引据古今经史百家书目(4)。书名。即《道德经》。亦称《道德真经》。道教奉为经典。传为春秋末李耳撰。分上下篇。道家学者解说自然之“道”是宇宙万物之根由。这所谓之道并非物质性的实体,而是超时空的宇宙本体,为道徒尊崇信仰,成为道教教义理伦基础。

老子

二卷。春秋时老聃(生卒年不详)撰。老聃,后世尊称为老子,春秋末期人。汉代司马迁在《史记·老子列传》中,较为详细的记述了老子的生平。他认为:老子姓李名耳,字伯阳,谥号聃,楚国苦县 (今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人,曾任东周王室的守藏室之史,孔子向他请教过周礼。他看到东周王室日衰,便离开王室西去,到函谷关,受关令尹喜邀,为其著书上下篇,言道德之意五千余言。后离关而去,不知其所终。司马迁还用“或曰”、“或曰非也”的笔调,附带记录了当时关于老子的另外两种说法,一是春秋末期的老莱子,也与孔子同时;二是战国中期的周太史儋,在孔子死后一百二十九年,见过秦献公。历代学者关于老子其人其书,都作过许多探讨,但一直没有取得共识。近现代有些学者经过多方认真考证,认为老子姓老名聃,早于孔子二三十年,曾是孔子老师,做过管理图书的官,撰有 《老子》一书。《老子》又称 《道德经》、《老子五千文》、《道德真经》、《老子道德经》。《老子》书中,提出以道为核心的思想体系,用道来说明宇宙万物的生成与演变。认为道是有物混成、先天地生的一种自然的恍惚窈冥之物,具有独立而不改、周行而不殆的永恒运动性质,而动力之源是反,即 “反者道之动” ( 《老子》第四十章)。认为 “天下万物生于有,有生于无。”(《老子》四十章) 又说: “道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴以抱阳,充气以为和。”(《老子》四十二章)在中国认识史上最早推翻了主宰之天。并且提出 “有无相生,难易相成。”福祸相依相伏等著名的辩证观点,认识到一切事物都具有正反两方面的对立和统一。强调“人法地、地法天、天法道、道法自然。”,认为“道”如同现代人所谓“不以人的意志为转移的自然规律”。在政治上,主张 “不尚贤,使民不争”无为而治,向往“小国寡民”的原始社会。在物质生活上强调“知足”与“寡欲”。在军事上认为用兵是不祥的,提出 “不以兵强天下”和“大军过后必有凶年”等理论来反对战争。但又主张在不得已的情况下还要用兵,所以在第五十七章中又提出“以正治国,以奇用兵,以无事取天下”的观点。总之,老子思想的核心是道法自然,无为而治。《老子》一书,战国时已广泛传播,老子思想也得到后人的承继与发挥。《庄子》、《管子》、《韩非子》、《吕氏春秋》等,都或多或少地吸取了老子思想。人们曾把老子和庄子学说并称为“老庄学说”,后世对其学说的研究与发挥,形成了道家学派。在阴阳家们的撮合下,又将黄帝和老子并提,因而形成“黄老之学”,被认为是“君人南面之术”,也称“黄老之术”。汉初统治者对此术尤为推重,用于治国安民的政治理论基础,为汉初的政治稳定与经济繁荣,起到过重要作用。汉初研究《老子》的学者名人辈出,有陆贾、贾谊等不下一二十人,可惜史科多已亡佚。西汉刘向雠校群书,将《老子》二篇编定为八十一章,分 《上经》第一,三十七章;《下经》第二,四十四章。以后历代史志及诸家藏书目录都著录此书。汉以后经历代而至清,此书随时政的倡导或贬黜,或流于民间,或藏于官府。研究此书的或为隐居学者、道教名流,以本名或伪称他人之名而注述,形成民间流派;或以官修、御注,形成官学流派。河上公注本和王弼注本就分别是这两种流派最早的代表作。《老子》一书及其所表达的思想,虽遭汉代 “独尊儒术”、清代 “重佛轻道”等厄运,但还是得以广泛流传而不绝。现代研究《老子》的学者,虽然所见有异,但一般认为此书实是道家最古之作,最早向人们展现了朴素辩证法和朴素唯物主义思想,其唯心主义成份也得以流传并产生过较深的影响。多数学者认为此书是中国古代哲学典籍。也有学者认为《老子》是一部兵书,或以时政之需而对其非议,未免有失偏颇和欠缺公正。现存宋麻沙刘氏刻本、明《六子全书》本、明 《道藏》本,皆为汉河上公注本,都标名《老子道德经》。明《合刻周秦经书十种》本、明 《三经晋注》本,皆为魏王弼注本,题《老子道德真经》。于1973年湖南长沙马王堆汉墓出土的帛书甲乙二种本,皆题《老子》。

老子

姓李,名耳,字伯阳。楚国苦县厉乡曲仁里(今属涡阳县城郊郑居村流星园人,一说鹿邑县)人。春秋时思想家、道家创始人。做过周朝“守藏室”史官,周室衰微,弃官隐居,应守关官员请求,著《道德经》5000余字。后人在今涡阳建“道德中宫”。孔子曾至焦问礼于老子,亳州市有“问礼巷”。

老子

即老聃,春秋末年哲学家,先秦道家创始人,生卒年月不详。司马迁说他姓李名耳,字伯阳,谥号聃。一说即太史儋或老莱子。楚国苦县 (今河南鹿邑东) 厉乡曲仁里人。在周朝做过史官,管理图书。相传孔子向他问过礼。后因王室衰微,遂退隐,不知所终,今存《老子》一书,云老子所作,或云成书于战国时期,但书中基本反映了老子的思想。老子的天道观是无为自化的自然主义。所谓“人法地,地法天,天法道,道法自然”,否定天有意志,第一个提出“道”是世界本原,认为“道”“先天地生”,“可以为天下母”,天地万物都由道派生出来,所谓“道生一,一生二,二生三,三生万物。”但又认为道“视之不见”,“听之不闻”,“搏之不得”,是无状之状,无象之象。其道是精神还是物质,学术界看法不一,《老子》中有朴素辩证法思想。如认为“有无相生,难易相成,高下相倾,声音相和,前后相随”,对立的双方互为条件,互相依存,互相转化。如说“反者道之动”,“物壮则老”,“祸兮福所倚,福兮祸所伏”。为了防止自己走向反面,主张把自己放在弱者地位,提出“守柔曰强”,“柔弱胜刚强”的观点。在政治上主张“无为”而治,认为“无为而无不为”; 强调“寡欲”,“绝学”,“不言”“不争”等等。这在一定条件下有合理性和积极作用,但也有保守性和消极性。它反映了春秋末期统治者的无力和缓和尖锐的社会矛盾的企图,但也含有老子解救民众于水深火热之中的愿望。他认为“民之饥,以其上食税之多”;“无为”乃有“省刑薄敛”,“不扰民”、“与民休息”的意义。因此,他告诫那些贪得无厌的统治者说“民不畏死,奈何以死惧之”。其社会理想是“小国寡民”、自然封闭的小农社会,在那里“邻国相望,鸡犬之声相闻,民到老死不相往来。”这反映了老子倒退的历史观和社会观。老子在中国哲学史上占有极重要的地位,对后世有着重大影响,后世众多哲学家大多都从《老子》一书中吸取过营养。

老子

相传春秋时思想家,道家创始人。道教奉为教主。《老子》一书作者是春秋时期楚国苦县历乡曲仁里人李耳 (字聃),据说曾任东周守藏室之史 (掌管图书的史官),孔子曾向他问过礼。老子究竟生于何时何地,至今尚未查考清晰,司马迁当时也只好说他是“隐君子”。后道教所崇奉的太上老君 (道德天尊),是对老子的神化。老子对哲学的最大贡献是第一个把“道”作为哲学的最高范畴,把它概括为宇宙万物的本原、本体和总的原则、规律。但《老子》一书确有一些神秘主义的内容,如“深根固蒂长生久视之道”、“玄之又玄,众妙之门”、“谷神不死,是谓玄牝”等等,与神仙家的思想十分相近。加之《史记》 中又有老子活“百有六十余岁,或言二百余岁,以其修道而养寿也”之说,还有老子西出函谷关“莫知所终”的说法,所以神仙家融合道家而崇老子,以老子的理论为修炼的依据。之后,道教神学又把老子奉为教主,《老子》一书也成为该教的哲学基础,在教中被命名为《道德真经》。

老子

老子 (生卒不详) 姓李名耳,字伯阳,谥号聃,楚国苦县 (今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人,曾任东周王室管理藏书的官吏。据说老子看到东周王室衰微的形势,便离开东周西去,至函谷关被关令尹喜换留,著 《道德经》 5000言,然后出关而去,不知所终。

老子是道家的创始人,庄子继承和发展了老子的思想。西汉司马谈的 《论六家之要指》 称老子、庄子为道德家,列为先秦至汉初六个重要学派之一,《汉书·艺文志》 称之为道家,“道” 为先秦至汉初九个学术流派之一。后来人们把老子、庄子并提,因而又有老庄学派之称。老庄学派是道家的主流派。战国时还有四个学派与道家思想接近,可以名为道家别派。这四个学派是: 杨朱派、宋钘、尹文派; 彭蒙、田骈、慎到派; 黄老学派。这些派别在当时和西汉初年曾产生过很大影响。

“道” 是老子思想体系的核心。全书81章中,直接论 “道” 的有37章,“道”学出现74次,运用形象的方法从低层次对 “道” 作粗浅解说的。“道” 究竟是物质还是精神? 是物质或精神本身,还是物质或精神的规律? 具体分析 《老子》 各章的文字,可知 “道” 有两种含义:

❶一种含义是指精神性的宇宙本体。“道” 对万物 “生而不有,为而不物”,使万物 “生而不有,为而不恃,长而不宰”,(《老子》五十一章)这就是 “道” 的性质(“德”)。这些都说明老子的 “道” 是一个精神性的世界本体。

❷另一种含义是指规律性。这个规律的具体内容就是万物的对立转化,循环不息。指出老子的 “道” 的唯心主义和循环论,并不意味着否认他在思想发展史上的贡献。第一,老子在中国古代思想上第一个提出作为哲学范畴的“道”。第二,老子完全否定了宗教世界观。在老子的宇宙观里,天、地、人都效法 “道”,而 “道” 的作用之所以无穷无尽,是因为它的本性是柔弱。运用到人生方面,老子提出 “柔弱胜刚强” (《老子》三十六章)的观点。其基本含义有两个方面: (A) 主张柔弱,反对刚强。(B) 主张 “处下” “不争”、反对 “为无下先”。老子以江海作比喻,说明 “处下”、“不争” 的好处。孔子说: “无为而治者其舜也与! 夫何哉? 恭已正南面而已矣” (《论语·卫灵公》)是指卿士、诸候把一切大事都办得很好,天子已经无事可做了。这是春秋时 “无为而治” 的一般含义。强调“无为而无不为”,“无为” 主要指的是消除独断的意志和专断的行为,含有不妄为的意思,并不是什么事情都不做。正面的说法叫做 “好静”、“虚静”,是一种顺乎“自然” 的行为状态。老子认为这样做没有办不成功的,这就是 “无为而无不为”的含义。

老子

春秋末期思想家,道家学派创始人。即老聃,姓李名耳,字伯阳。楚国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人。曾做过周朝管理藏书的史官。孔子曾向他问礼。晚年隐居。提出以“道”为核心的哲学体系,用“道”来说明宇宙万物生成变化的根源和过程。“道”视之不见,听之不闻,“独立而不改,周行而不殆” (《老子》25章,以下只注章名),为“万物之奥 (主)” (62章)。“道生一,一生二,二生三,三生万物” (42章)。“道”又是自然法则。“人法地,地法天,天法道,道法自然” (25章)。其学说具有丰富的朴素辩证法思想。提出 “反者道之动” (40章) 的命题,强调对立面的相互转化。认为“正复为奇,善复为妖”,“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏” (58章)。认为大小、生死、难易、进退、智愚、巧拙、美恶、胜败、强弱、刚柔、阴阳、雌雄、荣辱、吉凶等,无不相互转化,但忽视转化的条件。主张贵柔,“知其雄,守其雌” (28章),反对和进取。认为“坚强者死之徒,柔弱者生之徒”,“坚强处下,柔弱处上” (76章)。有消极遁世情绪。提倡“静观”、“玄览” 的直觉主义认识论。看到了语言概念、感性经验的局限,主张取消感性认识和名言概念,以“致虚极,守静笃” (16章) 的体悟,从总体上把握事物。甚至提倡“绝圣弃智”,取消知识和工具,回复到无知无欲的婴孩状态。政治上主张“无为而治”。认为争乱的根源在于物质生活的进步,希望回复到“小国寡民”的社会。被道教奉为教主,称“太上老君”。老子的学说在中国和世界文化思想史上具有极大的影响。其思想资料见于五千言《老子》(又称《道德经》)。

《老子》

又名《道德经》。道家著作。全书分上下篇,共5000言,相传为春秋末年道家创始人老聃所著。老聃,姓李名耳,楚国苦县(今河南鹿邑县东)人。曾为周朝管理王室图书的史官。后来周室衰微,便辞官而去,不知所终。现存最早的《老子》,是1973年长沙马王堆三号汉墓出土的《老子》帛书本(甲、乙)。尽管老聃在文化上主张“绝圣弃智”,在文艺上认为“五色令人目盲,五音令人耳聋”,但其书却采用了比较优美的语言,不少章节以诗歌的节奏韵律表达着深刻的哲理,使这部理论文字颇有些类于耐人寻味的“玄言诗”。作为道家学派的开山之作。《老子》与后来的《庄子》,对后世的作家影响甚大。

《老子》

中国古代重要的哲学著作。道教经典之一。又名“《道德经》” 、“《道德真经》”、“《老子五千文》”等。相传为春秋末老子著。但从书的思想内容和涉及的某些问题来看,可能编成于战国初期,非一人一时所作,基本上仍保留了老子本人的主要思想。老子,春秋时思想家、道家的创始人。姓李,名耳,字伯阳,楚国苦县(今河南鹿邑)人。《老子》一书主要阐述了老子的思想,用“道”来说明宇宙万物的演变,提出“道生一,一生二,二生三,三生万物”的观点,认为“道”是“夫莫之命(命令)而常自然”的,所以说,“人法地,地法天,天法道,道法自然”。“道”可以解释为客观自然规律,同时又有着“独立不改,周行而不殆”的永恒绝对的本体的意义。书中也有些朴素辩证法因素,提出了“反者道之动”的命题,猜测到了事物都有正反两方面并相互转化的可能,但却把这种转化看做是循环往复。物质生活上强调知足与寡欲,“无为而治”,甚至幻想回到“小国寡民”的原始状况去。这对中国哲学的发展有较大影响。道教产生后,奉老子为教主,以本书为经典,在魏晋时期,道教就奉老子为“三清”至尊神之一的“道德天尊”,唐高宗乾封元年(666年)封老子为太上玄元皇帝,唐玄宗天宝元年(742年)二月,诏称《老子》为《道德真经》。

《老子》有不同传本。1973年马王堆三号汉墓出土文物中,有抄本。注本有西汉河上公注、魏王弼注,明清之际的王夫之的《老子衍》,清魏源《老子本义》等。

老子生卒年不详

春秋时著名思想家,道家学派的创始人。姓李,名耳,字伯阳。一说老子即老聃。春秋末年楚国苦县(今河南鹿邑)人。曾做过周朝史官,孔子曾向他问过礼。后隐退,著有《老子》一书。《老子》又称“《道德经》”。关于《老子》成书年代,史学界一直有争议。1973年湖南长沙马王堆三号汉墓出土帛书《老子》,为研究老子及其思想,提供了新的珍贵资料。

老子在中国哲学史上首次提出了宇宙万物本原是“道”。“道生一,一生二,二生三,三生万物”。因此“道”成了老子哲学思想的核心。在他看来,“道”是第一性的,是“万物之宗”,世间万物都是从“道”派生出来的,是第二性的。而他所说的“道”不是指物质实体,而是指“视之不见”的精神。老子认为“天下万物生于有,有生于无”,“无”比“有”更根本,是天下万物产生的根源。可见他的哲学思想属于客观唯心主义。

老子哲学含有辩证法思想。他认为事物矛盾现象是普遍存在的,“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾”。矛盾的双方不仅相互依存,而且相互转化,“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。在他看来,事物发展无不是由小到大,由弱至强,强极则亡,“物壮则老”,“兵强则灭,木强则折”。事物的发展有一个变化过程,“九层之台,起于累土,千里之行,始于足下”。因此老子在分析事物时很重视尚处于弱小的一方,主张以“柔弱胜刚强”。这种“贵柔”的辩证法思想,成为他“无为而治”政治主张的理论依据。

老子的政治主张是“无为而治”,这和他说的“道”是相适应的。他认为“道常无为而无不为”,“侯王若能守之,万物将自化”。这就是说“道”是经常无为的,但没有一件事物不是它干出来的,统治者如果能无为,天下自然会大治。为了维护现存的社会统治秩序,老子主张实行愚民政策,他认为“民之难治,以其智多”,“以智治国,国之贼”,只有“常使民无知无欲”,才能巩固原来的统治秩序。他理想的社会是“至治之极”的“小国寡民”的世界,“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。这种思想是当时上层人物没落情绪的反映。

老子思想在中国哲学史上产生过重大影响,汉代以后老子被奉为道教的始祖。

老子lǎo zǐ

❶《道德经》的又名。《黄帝内经素问》:“在《隋志》作九卷,《旧唐志》作八卷。然黄帝之书战国之间犹存,其言与《老子》出入。”

❷春秋末期,道家学派创始人,姓李名平,字伯阳,谥曰聃,又名老子,著有《道德经》。

老子

先秦时代思想家,道家学派创始人。著有《道德经》,即 《老子》一书。老子其人与 《老子》成书年代则说法不一。一说,老子姓李,名耳,亦称老聃,字伯阳,楚国苦县 (今河南鹿邑东) 人。曾任周守藏室史,后弃官隐居,不知所终。现存 《老子》成书于战国时期,书中的主要思想则是春秋末老聃的思想。老子把虚无缥缈的“道”看作是天地万物的本原和主宰,主张“道法自然”( 《老子·第二十五章》) 和无为而治。在经济思想上则以“无知”、“无欲”、“小国寡民”为理想。老子把人们清心寡欲看成是治愈社会祸乱的良方,把社会物质财富的生产和增多,看作是刺激人们多欲为非的祸根。他说:“罪莫大于可欲”,“咎莫大于欲得” (同上书,第四十六章)。主张“见素抱朴,少私寡欲” (同上书,第十九章),以俭为宝,去奢,去泰。说:“不贵难得之货,使民不为盗,不见可欲,使心不乱”。(同上书,第三章)。他反对智巧的提高和生产技术的进步,认为“民多利器,国家滋昏,人多技巧,奇物滋起”。(同上书,第五十七章)。要求“绝圣弃智”“绝巧弃利” (同上书,第十九章),使民无知无欲,只要能维持最低限度的生活,“实其腹”、“强其骨” (同上书,第三章) 就可以了。他还抨击统治者对老百姓课以重税,说:“民之饥,以其上食税之多。” (同上书,第七十五章)。把那些压榨百姓,自己“服文采,带利剑,厌饮食,财货有余” (同上书,第七十三章) 的统治者比作强盗头子,并断言“多藏必厚亡”、“金玉满堂,莫之能守,富贵而骄,自遇其咎” (同上书,第九章)。老子的理想社会是:“小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之。虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来” (同上书,第八十章)。这种把人类拉回到蒙昧的原始社会的思想,正是春秋社会激烈变动时期没落统治阶级思想情绪的反映。(参见“小国寡民论”,“无为论”)

老子lao zi

Chinese phiolosopher of the late Spring and Antumn Period and founder of Taoism

老子lao zi

oneself (in arrogant or conceited tones)

老子Lao Zi

famous ideologist of late Spring and Autumn period,also founder of the Taoist school.Works:Classic of the Way and Integrity,etc.

老子

father

老子

书名,即《道德经》。相传为春秋末老聃遗著。或谓成书于战国初,但其基本思想仍当归之老聃。《老子》版本杂出,今本分为上下篇,上篇为《道经》,下篇为《德经》,共81章,5000余字,故又称《五千言》。1973年长沙马王堆3号汉墓出土之帛书《老子》甲乙本,为今存的最古《老子》抄本。同今存的汉代河上公传本、魏代王弼传本以及唐代傅奕传本等比较,显得更加古朴而接近原貌。《老子》全文以哲理诗形式著成,蕴义宏,措词简,有韵律,类格言,文意高淡奥逸,独出心裁。自魏晋时起,就被列入“三玄”之一。随着道教的发展,又被称为《道德真经》。《老子》以首创之最高范畴“道”构成完整的哲学体系。本体论上,“道”为“天地之始”(第1章)、“万物之宗”(第4章);矛盾观上,“道”具有“反者道之动”(第40章)的发展方向;认识论上,“道”不可感知,只能“静观”“玄览”(第10章),整体把握;政治观上,根据“道法自然”(第25章)原则,采取“无为”方式,可以收到“无不为”的效果(第48章);养生学上又成为存心素朴、调养精气的“长生久视之道”(第59章)。由于《老子》的“道”论具有多维义蕴,对中国传统文化和哲学思维的发展具有广泛深远的思想影响。

老子

书名。又称《道德经》、《老子道德经》等。道家主要经典。分上下篇,五千余字。相传为春秋末老聃著。主张自然无为,具有丰富辩证法思想,兼及军事、养生等内容。世传本有汉河上公和魏王弼二家注。

老子

见 李耳

老子

❶又名老聃,姓李名耳。道家创始者。楚国苦县(今河南鹿邑县城东)厉乡曲仁里人。一般认为其生卒年比孔子略早。曾任周守藏室史官。据传著《道德经》五千言,传世的《道德经》 (又名《老子》)实成书于战国,其基本思想当是老聃的。其哲学思想上的核心是“道”,认为“道”是混沌不清,先于天地而生的、看不见、摸不到的绝对精神,是宇宙万物的本源,道产生一切。否定了商周以来人格化了的上帝,将古代的宗教迷信思想发展为初具规模的哲学体系。是古代意识形态发展中的一大进步。其哲学含有朴素辩证法的思想,揭示了一些客观事物的对立面,注意到对立面互相依存,互相转化的关系。但在政治上却向往“小国寡民”,主张重新使用结绳纪事,邻国相望,老死不相往来。 (参考图110)

❷书名,又称《道德经》,分上下篇。今本《老子》 《道经》在前,《德经》在后。1973年长沙马王堆出土的帛书,有《老子》甲本和乙本,分别抄写于西汉以前和西汉前期,都是《德经》在前, 《道经》在后。关于《老子》的成书时代,学术界尚无定论:或谓老子所写;或谓是战国时代的作品;或谓成书于战国时代,但其主要思想是略早于孔子的老子其人的。 《老子》凡八十一章,约五千字,基本上是韵文,由于文约事丰,对于大部分词句都有不同的解释,所以对它的基本思想也有不同意见。书中有很多朴素的辩证法思想。 《韩非子》中《解老》、《喻老》两篇,是对《老子》最早的注解。汉魏以后,注解更多,最通行的是托名汉河上公的《老子章句》和王弼的《老子注》。近人马叙伦的《老子校诂》,高亨的《老子正诂》,任继愈的《老子今译》,都可参考。

老子

一说即“老聃”。春秋时思想家、哲学家,道家创始人。姓李名耳,字伯阳。《史记·老子韩非列传》一说是楚国苦县(今河南鹿邑东)厉乡曲仁里人,现多从此说。另一说认为是春秋时的陈国人。做过周朝守藏室之史(管理藏书的史官),孔子曾向他问礼,后退隐。主张“无为”,以“道”解释宇宙万物的演变,“道”为客观自然规律,“道生一,一生二,二生三,三生万物”,“道”乃“夫莫之命(命令)而常自然”,因而“人法地,地法天,天法道,道法自然”。“道”同时又具有“独立不改,周行而不殆”的永恒意义。老子的思想为庄子所继承,后人合称老庄。心理学思想主要有: (1) 在形神观方面,主张灵魂和肉体不可分离(营魄抱一)。(2) 在心物观方面主张意识或心理能够反映客观事物的规律(涤除玄览)。(3) 在知虑心理方面,论述了感觉(观)、思维(明和玄览)在认识过程中的作用。(4) 在情欲心理思想方面,主张七情六欲说、慈勇说和无(寡)欲说。(5) 在性习心理方面,主张复归于朴的人性论。主要著作有《道德经》(即《老子》)。

老子子(zǐ)

〈名〉老头子;老者。

《金》五八: 那~一手接了钱,只顾立着不去。又八四: 又是一位苍白髭须~跟随,两个家童。

老子子(zi)

〈名〉父亲。

《金》七八: 想着你从七岁没了~,我怎的守你到如今,从小儿交你做针指。

《醒》三: 你还指望有甚么出气的~,有甚么成头的兄弟哩!

- 西藏历代藏印是什么意思

- 西藏咖啡馆是什么意思

- 西藏商人和印度商人是什么意思

- 西藏商务考察团是什么意思

- 西藏喇嘛是什么意思

- 西藏喜马拉雅饭店是什么意思

- 西藏喜马拉雅鱼龙是什么意思

- 西藏国际体育旅游公司是什么意思

- 西藏国际大酒店是什么意思

- 西藏国际职工旅行社是什么意思

- 西藏图考是什么意思

- 西藏图说是什么意思

- 西藏圣地国际体育旅游公司是什么意思

- 西藏圣天鹅宾馆是什么意思

- 西藏圣洁导游服务中心是什么意思

- 西藏在线是什么意思

- 西藏地方政府造币厂是什么意思

- 西藏地方经济史是什么意思

- 西藏壁画是什么意思

- 西藏夜蛾志是什么意思

- 西藏大事记是什么意思

- 西藏大厦是什么意思

- 西藏大地旅游有限公司是什么意思

- 西藏大学是什么意思

- 西藏大路是什么意思

- 西藏大鹏民族手工艺品开发有限公司是什么意思

- 西藏天友交通旅社有限责任公司是什么意思

- 西藏天域交通宾馆是什么意思

- 西藏奏疏是什么意思

- 西藏宾馆是什么意思

- 西藏寰宇国际旅游有限公司是什么意思

- 西藏小佛龛浮雕是什么意思

- 西藏尼威国际旅行社是什么意思

- 西藏山水国际旅行社是什么意思

- 西藏山水宾馆是什么意思

- 西藏山羊是什么意思

- 西藏布达拉旅行社是什么意思

- 西藏帮办大臣是什么意思

- 西藏常用中草药是什么意思

- 西藏平叛是什么意思

- 西藏心灵治疗是什么意思

- 西藏志是什么意思

- 西藏念珠芥是什么意思

- 西藏成英商贸有限公司是什么意思

- 西藏扁芒菊是什么意思

- 西藏扎西德勒旅游有限公司是什么意思

- 西藏拉萨电信国际旅游有限公司是什么意思

- 西藏探险性户外体育运动开发是什么意思

- 西藏政教合一制度是什么意思

- 西藏文化报是什么意思

- 西藏新志是什么意思

- 西藏旅游是什么意思

- 西藏旅游总公司是什么意思

- 西藏旅游探险手册是什么意思

- 西藏旅游杂志是什么意思

- 西藏旅游须知是什么意思

- 西藏日报是什么意思

- 西藏日记是什么意思

- 西藏早熟禾是什么意思

- 西藏旱蕨是什么意思