罗曼·罗兰1866—1944Romain Rolland

法国作家、社会活动家,诺贝尔奖金获得者。生于伯冈迪的克拉姆西。1889年在巴黎高等师范学院毕业后,到罗马研究历史。1892年回国后在巴黎的中学和大学讲授艺术史、音乐史,并开始以历史戏剧为主的早期文学创作。二十世纪初转入艺术性传记的创作。第一次世界大战爆发时侨居瑞士,发表一系列反战文章,揭露帝国主义战争的罪恶性质,后汇编成文集《超脱于混战之上》。1915年获诺贝尔文学奖金。十月革命前后,同无产阶级革命作家巴比塞、高尔基等建立友谊。1931年发表《与过去告别》一文,表示要站到“苏维埃社会主义共和国联盟的队伍里来”,“跟新生力量一起投入战斗”。三十年代投身进步政治活动,曾任国际反法西斯委员会主席。支持西班牙人民的反法西斯斗争。主要著作还有剧本《群狼》、《丹东》、《七月十四日》,传记《贝多芬传》、《米开朗琪罗传》、《托尔斯泰传》,长篇小说《约翰·克利斯朵夫》、《欣悦的灵魂》,论文集《斗争十五年》,回忆录《内心旅程》、《环球世界》等。还写有许多音乐学著作。

罗曼·罗兰

法国作家。生于1866年1月29日,1944年12月30日去世。博士学位。1901~1910年在任巴黎大学教授(讲艺术史)时开始文学创作兼写音乐评论。作品分音乐和文学两大类,文学有戏剧、名人传记、小说等。1903年发表《贝多芬传》,最负盛名的是他花了9年时间(1904~1912)写的长篇小说《约翰·克利斯朵夫》,这部长达10卷的代表作使他由闻名法国而享誉世界,1915年获诺贝尔文学奖。1919年发表《精神独立》宣言,还发表《搏斗15年》、《母与子》等。他共创作20多部剧本,现保存12部,代表作是《群狼》(1898)、《七月十四》(1902)、《爱情与死亡的较量》(1925)、《罗伯斯庇尔》(1939)等。

罗曼·罗兰1866—1944Luoman Luolan,Romain Rolland

法国作家。生于法国中部高原上一个银行小职员家庭。15岁时随父迁居巴黎。20岁时考入巴黎高等师范学校,毕业后又通过考试取得了中学教师终身职位的资格。他还入罗马法国考古学校当研究生,1891年回巴黎。次年又到罗马,完成了一篇关于意大利歌剧起源的论文,回国后获博士学位,随后在巴黎高等师范学校和巴黎大学讲授艺术史,并从事文学创作,兼作音乐评论。从1904年到1912年,他完成了10卷长篇巨著《约翰·克利斯朵夫》。小说的问世使他蜚声文坛,成为当代法国的重要作家,并获得了1915年的诺贝尔文学奖。小说写一个秉赋超人、富于正义感的作曲家为追求生活的美好理想而顽强奋斗一生的故事。主人公生于莱茵河畔的一个德国小城,成为钢琴家和作曲家后,他不愿用音乐去谋取功名,认为艺术家为了表现美好的生活理想,应当向社会的消极势力展开不妥协的斗争。

第一次世界大战期间,罗兰坚持人道主义立场,反对战争。1914年在《日内瓦日报》发表反战的政论《超乎混战之上》,在西方引起强烈反响。第一次世界大战及十月社会主义革命的胜利,使他认识到只有无产阶级的革命斗争才能够改造人类社会。1919年他还发表《精神独立宣言》,号召世界各国知识界联合起来,抵制帝国主义的战争阴谋。此后他着手创作另一部重要的长篇小说《母与子》(旧译《欣悦的灵魂》,1922~1933),描写主人公安乃德母子两代为追求人生的真谛而进行的不屈不挠的斗争。这两部长篇小说是他的代表作。他的其他小说作品还有:描写法国农民的健康生活态度的小说《哥拉·布勒尼翁》(1919)、反战中篇小说《皮埃尔和吕丝》(1920)及长篇小说《格莱昂波》(1920)。

罗兰一生共写过21部剧本,《群狼》(1898)、《爱与死的较量》(1925)、《罗伯斯庇尔》(1939)是其中较为著名的三部。此外,还写有一些文人、艺术家和政治家的传记,著名的有《贝多芬传》(1903)、《米开朗琪罗传》(1906)、《托尔斯泰传》(1911)、《甘地传》(1923)等。

罗曼·罗兰1866—1944Luoman·luolan

20世纪前半叶法国作家。父亲为银行小职员,母亲为旧教教徒,爱好音乐。罗曼·罗兰5、6岁时从家庭方面受到音乐的陶冶, 少年时代反复阅读莎士比亚的法文译本, 这些影响了他日后思想的形成与才能的发展。他1895年完成论文 《现代歌剧之起源》获博士学位,后在巴黎高等师范学校和巴黎大学讲授艺术史并从事文学创作。他创作过不少以法国大革命为题材的剧本,后他感于世风日趋颓靡,便把变革现实的希望寄托于“英雄”人物身上, 先后写了 《贝多芬传》、《米开朗琪罗传》、《托尔斯泰传》、《甘地传》等名人传记。与此同时,他深居简出,埋头于长篇小说《约翰·克利斯朵夫》的酝酿、构思、写作。这部小说从人物的第一次闪现到最后完成,经历了二十余年时间。小说共有10卷,主人公克利斯朵夫出身贫苦而有音乐才华, 但他不愿以音乐来奉迎时好,猎取功名利禄,他鄙视豪门,反抗贵族,攻击市侩,因而受到排斥,终至生计也成了问题,他从德国逃亡到以为是经历了大革命风暴必是自由、幸福乐园的法国,但到法国后,见到金钱可以左右一切,其社会同德国一样腐败,他的幻想成了泡影,他得不到任何人的理解和支持,孤立无援,在精神探索中,他的视线转向中、下层人民,同情他们低下的地位,并对他们的困难给予尽可能的帮助,但他仍然很孤独,既不愿与统治者同流合污,也不能与劳苦大众为伍。他始终真心诚意地认为充满人类之爱的艺术最崇高, 是变革不公正、不合理的社会现象和促进民族和谐的最有力手段。好朋友奥里维的死,使他万念俱灰。晚年,避居意大利,专心致志于宗教音乐的创作, 不问世事, 进入了所谓“清明高远的境界”,走完自己的人生之路。作品不仅表现了一个音乐家崎岖坎坷的一生,也反映了从19世纪下半叶到20世纪初德国、法国、瑞士、意大利等国广阔的生活画面,提出了许多重大的社会问题。罗曼·罗兰不仅是个出色的钢琴业余演奏家,还是个渊博、精深的音乐史学理论家, 小说中许多地方涉及音乐专业术语、演奏技巧和对音乐家的评论,小说借鉴交响乐四乐章的结构方式及音乐中强弱、舒急、对抗和谐等表现手法,使作品思想内容和艺术形式水乳交融。这部小说使罗曼·罗兰荣获1913年度法兰西学士院文学奖金和1915年度诺贝尔文学奖金。

罗曼·罗兰1866~1944

是法国杰出的现代作家。他在自己的文学创作中继承了前辈作家雨果的人道主义思想并使之发展到一个新阶段,对欧洲知识界产生了深刻影响。

罗曼·罗兰1866年1月29日出生于小资产阶级家庭,在母亲的影响下,罗兰养成了对音乐的爱好。罗兰喜欢读书,莎士比亚和托尔斯泰的作品使他终生受益。1886年,罗兰考入巴黎高等师范学校学哲学,后转学历史,对艺术史的研究给他日后的文学创作打下坚实的基础。1890年,他利用在罗马研究史学课题的机会漫游意大利,收集素材并开始创作。

他的早期创作以戏剧为主,主要作品有《圣路易》、《理想的胜利》、《群狼》、《丹东》、《7月14目》 等。

1903年,罗兰写了人物传记 《贝多芬传》、《米开朗琪罗传》、《托尔斯泰传》、《亨德尔传》,同时开始构思长篇小说《约翰·克里斯朵夫》。1912年,10卷本的巨著《约翰·克里斯朵夫》终于完成。1913年,罗曼 ·罗兰因此荣获法兰西学院文学大奖。1915年,罗曼 ·罗兰获诺贝尔文学奖。

继 《约翰 ·克里斯朵夫》后,罗曼 ·罗兰写了笔调轻松的中篇小说《哥拉·布勒尼翁》。第一次大战期间,他坚持人道主义立场,发表著名反战文章 《超乎混战之上》和宣扬博爱思想的《精神独立宣言》。战后罗曼 ·罗兰活跃在世界社会政治舞台上。在文学创作上,他较重要的作品是长篇小说《欣悦的灵魂》(《母与子》)。1944年12月30日,罗曼 ·罗兰在家乡与世长辞。

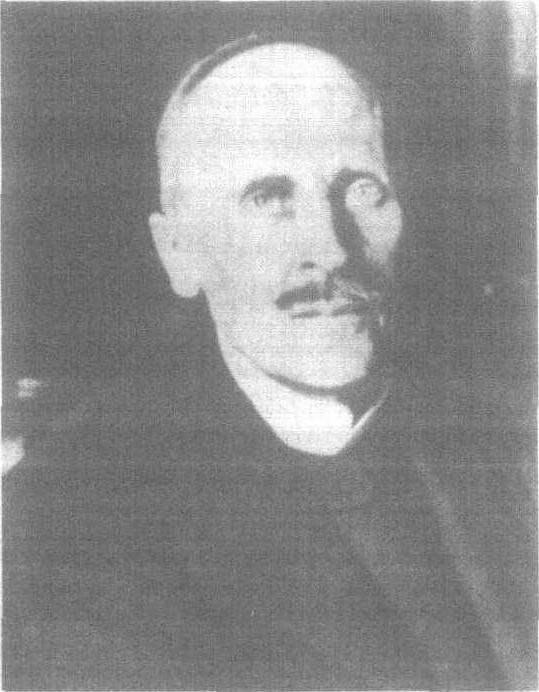

罗曼· 罗兰像

罗曼·罗兰1866—1944Romain Rolland

法国作家。生于小职员家庭。曾在巴黎高等师范学校和巴黎大学讲授艺术史,并从事文学创作。19世纪90年代以改革法国戏剧自命,酝酿创立“人民戏剧”。创作了以法国大革命为题材的“革命戏剧”《群狼》、《丹东》、《7月14日》3部;“信仰悲剧”《圣路易》、《哀尔帝》、《理智的胜利》3部。20世纪初写了《贝多芬传》、《米开朗琪罗传》和《托尔斯泰传》等名人传记。1904—1912年发表著名的长篇小说《约翰·克利斯朵夫》。1915年获诺贝尔文学奖。十月革命后,同高尔基建立友谊。后发表长篇小说《欣悦的灵魂》。1931年发表《与过去告别》一文,支持无产阶级革命。还写有政论集《战斗15年》、日记选集《战时日记》和回忆录《内心旅程》等。

罗曼·罗兰1866~1944

法国作家。生于法中部小城克拉姆西一中产阶级家庭,父为公证人,母亲热爱音乐。在巴黎高等师范学校毕业后,继入罗马考古学校做研究生,获博士学位,在大学教授艺术史,兼写音乐评论。他不满文艺的商业化与颓废倾向,开始了“人民戏剧”的创作,包括为抗议德莱福斯案判决所写的《群狼》,及反映法国革命的《丹东》、《七月十四日》等。20世纪初创作一组伟人传记: 《贝多芬传》、《米开朗琪罗传》、《托尔斯泰传》等,将社会变革的希望寄托在少数英雄人物身上,把历史的进步归结为个人精神的反抗。这些思想更集中地体现在长篇小说《约翰·克利斯朵夫》中。它广泛地反映了资产阶级的精神危机和文艺的堕落,号召人们与现实斗争。但主人公的抗争主要是个人精神的反叛,最终在与世妥协中平静地辞世。该书1915年获诺贝尔文学奖。第一次世界大战中,他的思想有发展,由人道主义反战立场进而支持苏联十月革命。但对无产阶级革命与资产阶级人道主义之间的思想矛盾延续到20年代。30年代在严酷的现实和法共的帮助下,他最终选择了前者。创作了反映其思想特点的长篇小说《欣悦的灵魂》 (或译《母与子》1922~1933)。该书分四卷: 《安乃德和西尔薇》、《夏天》、《母与子》、《女预言者》,写法知识妇女安乃德与其子玛克怎样从克利斯朵夫式的叛逆者最终走入无产阶级革命者的行列。罗兰说: “在最后一卷中,我企图反映这种内心斗争的演变——从狭隘的个人主义一直发展到无产阶级的革命。”他积极参与国际反法西斯斗争,纳粹占领期间,仍坚持写作有关1914年抗德英雄贝玑的回忆录。罗兰除文学创作外,在音乐理论与音乐史的研究上也有重要的成就。

- 诸洵治是什么意思

- 诸淋是什么意思

- 诸淋候导引法是什么意思

- 诸淋赤痛方是什么意思

- 诸渠是什么意思

- 诸温夹毒是什么意思

- 诸湿肿满,皆属于脾是什么意思

- 诸濂是什么意思

- 诸热之而寒者取之阳是什么意思

- 诸热瞀瘈,皆属于火是什么意思

- 诸父是什么意思

- 诸父昆弟是什么意思

- 诸物哽咽方是什么意思

- 诸犍是什么意思

- 诸王是什么意思

- 诸王位是什么意思

- 诸王喋血,幕僚斗法是什么意思

- 诸王在京的宅第是什么意思

- 诸王宫大、小学教授是什么意思

- 诸王宫大学、小学是什么意思

- 诸王宫学是什么意思

- 诸王宫都讲是什么意思

- 诸王家令是什么意思

- 诸王来朝是什么意思

- 诸王读书礼仪是什么意思

- 诸班副都知是什么意思

- 诸班押班是什么意思

- 诸班指挥使是什么意思

- 诸班直是什么意思

- 诸班都指挥使是什么意思

- 诸班都知是什么意思

- 诸班都虞候是什么意思

- 诸生是什么意思

- 诸生业患不能精,无患有司之不明;行患不能成,无患有司之不公。是什么意思

- 诸生个个王恭柳,从事人人庾杲莲。是什么意思

- 诸生人人自得尊师敬业,下至童子亦知三纲五常。是什么意思

- 诸生立雪是什么意思

- 诸生试家法是什么意思

- 诸生除怪是什么意思

- 诸申是什么意思

- 诸番是什么意思

- 诸疑洞释是什么意思

- 诸疟久疟方是什么意思

- 诸疟寒热方是什么意思

- 诸疟烦热方是什么意思

- 诸疮一扫光是什么意思

- 诸疮不合方是什么意思

- 诸疮不敛方是什么意思

- 诸疮中风方是什么意思

- 诸疮久坏方是什么意思

- 诸疮久溃方是什么意思

- 诸疮伤水方是什么意思

- 诸疮寒热方是什么意思

- 诸疮弩肉方是什么意思

- 诸疮恶肿方是什么意思

- 诸疮毒肿方是什么意思

- 诸疮痔漏方是什么意思

- 诸疮肿痛方是什么意思

- 诸疮解毒丹是什么意思

- 诸疳羸瘦方是什么意思