缺翅目

Zoraptera。通称缺翅虫。昆虫纲、有翅亚纲、渐变态类。有两个类型:即缺翅型和有翅型。本目昆虫种类很少,现知仅一科,缺翅虫科; 一属,缺翅虫属。世界已知不到30种。中国的缺翅虫由黄复生1974年首次报道,已知两种: 中华缺翅虫和墨脱缺翅虫,均分布于西藏东南部。1913年意大利昆虫学家西尔韦斯特里(F. Silvestri)首先报导了此目昆虫的无翅型,故名缺翅目。1920年考德尔(Caudell)首次在美洲采到有翅型。

缺翅虫主要分布在南回归线和北回归线之间的热带雨林及季节雨林内。就其整个类群而言,缺翅虫系广布性目,东西半球的分布区各有十几处,但对于各个种来说,却是典型的窄布种,90%以上的种仅出现于某一特定的地区,是当地的特有种,这种广布目和窄布种的现象充分说明了缺翅虫是一个相当古老的类群。其起源与进化可能和大陆漂移有关。

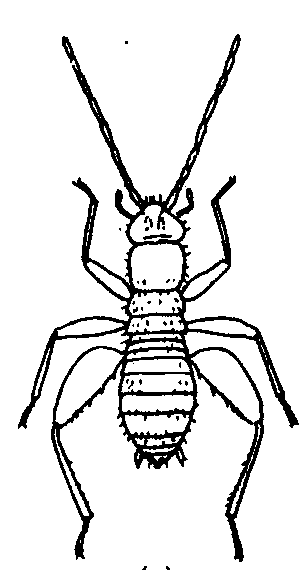

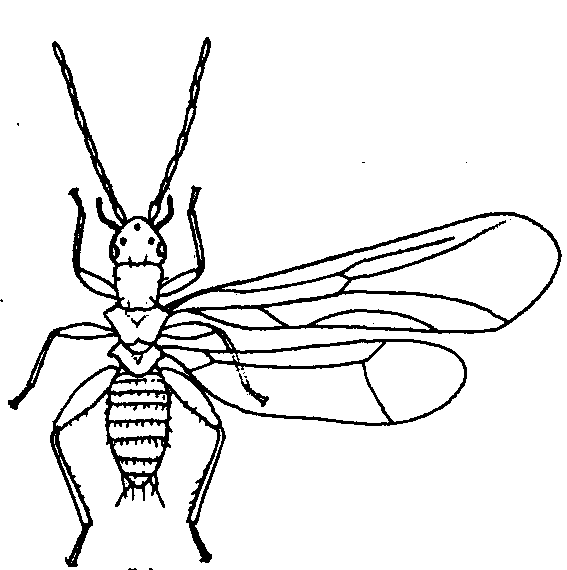

形态 成虫的体长一般在4毫米以下,有翅个体的翅展可达7毫米左右。缺翅型个体褐色,头近三角形,触角9节,念珠状,缺单眼及复眼,口器咀嚼式。胸部发达,前胸背板近方形,中后胸背板后缘稍扩大,呈梯形。足粗壮; 适于疾行,后足腿节下侧缘有一列自基部开始,由长到短,整齐排列的刚刺。腹部10节,前8节构造相似,雄虫第九节背板后缘中央有棒状突出,最后一节背板后缘中央有一片状结构,位于第九节棒状突出之下,腹末节腹板因种类而不同,有不同的毛序,尾须一节,乳头状。有翅型体色暗黑,头部两侧有黑色复眼,中部有3个单眼; 胸部有两对狭长的翅,翅面密布绒毛,前翅长于后翅,翅脉简单,仅有径脉(R、Rs),中脉(M)和肘脉(Cu),后翅翅脉更少,仅有一“人”字形脉纵贯其间(见图; 彩图164)。

(a)

(b)

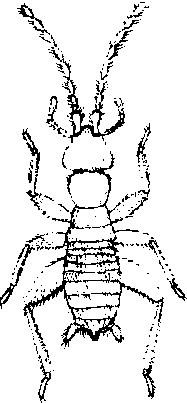

墨脱缺翅虫

(a)缺翅成虫; (b)有翅成虫

习性 卵为卵圆形。各龄若虫乳白色,缺眼,触角8节,周身密布短毛。有翅型末龄若虫触角可达9节; 头部两侧有复眼,额上有3个单眼; 中后胸各有一对鳞片状狭长翅芽,深褐色,密布小毛,翅脉简单,隐约可见。成虫和若虫常有群集习性。有翅成虫双翅脱落后残留翅基,这些特点与白蚁相似,但没有“社会性”的组织结构和品级分化。一般生活在常绿阔叶林中,多发现于楠木树皮下,朽木或腐殖质土内,有时可生活在白蚁巢附近。在它的消化道内可找到真菌孢子和螨类残片,可能以此为食。

缺翅目Zoraptera

昆虫纲,有翅亚纲。体微小,长1.5~2.5 mm,柔软。咀嚼式口器。触角念珠状,9节。有翅型具眼,无翅型无眼。翅基部呈柄状,端宽圆,成熟后可脱落。翅脉简单,仅1~2根主脉。尾须1节。渐变态。群居性,多生活于树皮下、土中或蚁巢内,取食螨类及小型昆虫。主要分布于热带及亚热带区。已知不到20种,中国先后于1973、1974年在西藏察隅地区及墨脱波密地区发现中华缺翅虫(Zorotypussinensis Hwang)和墨脱缺翅虫(Z. medoensisHwang)。

中华缺翅虫

缺翅目

有翅亚纲的1目。仅缺翅虫科1科、缺翅虫属1属。全世界已知不足30种。中国已知2种,分布在西藏自治区东南部。缺翅目成虫的体长一般不到4mm。有翅型翅展开约7mm。缺翅型体褐色,头近三角形,触角9节。腹部前8节构造相似。雄虫第9节背板后缘中央有棒状突出,最后一节背板后缘中央有一片状结构,在第9节棒状突出下面。有翅型体色暗黑,头额部两侧有黑色复眼,中部有3个单眼。第一龄若虫,缺眼,触角8节。有翅型若虫在老熟期,触角可达9节;头部两侧有复眼,额面有3个单眼;中、后胸各有1对翅芽。

- 李是什么意思

- 李是什么意思

- 李是什么意思

- 李是什么意思

- 李是什么意思

- 李是什么意思

- 李是什么意思

- 李是什么意思

- 李是什么意思

- 李·哈尼是什么意思

- 李—是什么意思

- 李——阿舰队事件是什么意思

- 李—斯细胞是什么意思

- 李 煜《浪淘沙》是什么意思

- 李 煜《清平乐》是什么意思

- 李 煜《相见欢》是什么意思

- 李 煜《虞美人》是什么意思

- 李 白《关山月》是什么意思

- 李 白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》是什么意思

- 李 白《峨眉山月歌》是什么意思

- 李 白《春夜洛城闻笛》是什么意思

- 李 白《月下独酌》是什么意思

- 李 白《望庐山瀑布》是什么意思

- 李 白《梦游天姥吟留别》是什么意思

- 李 白《渡荆门送别》是什么意思

- 李 白《蜀道难》是什么意思

- 李 白《送友人》是什么意思

- 李 白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是什么意思

- 李 白《静夜思》是什么意思

- 李 益《夜上受降城闻笛》是什么意思

- 李 绅《悯农》是什么意思

- 李 贺《雁门太守行》是什么意思

- 李 贺《马诗(其五)》是什么意思

- 李 鄂是什么意思

- 李、张佯降脱险境是什么意思

- 李、蓝起义是什么意思

- 李㝏之乱是什么意思

- 李㦂是什么意思

- 李㧑谦是什么意思

- 李一、乔廷英凌迟案是什么意思

- 李一中是什么意思

- 李一之是什么意思

- 李一乐是什么意思

- 李一元是什么意思

- 李一公是什么意思

- 李一凡是什么意思

- 李一平是什么意思

- 李一技是什么意思

- 李一新是什么意思

- 李一松是什么意思

- 李一氓是什么意思

- 李一清是什么意思

- 李一球是什么意思

- 李一痕是什么意思

- 李一纯是什么意思

- 李一航是什么意思

- 李一谔是什么意思

- 李一足传是什么意思

- 李一钧是什么意思

- 李一铭是什么意思