维生素D

类固醇化合物,具有抗佝偻病作用,故称为抗佝偻病维生素。维生素D可促进钙磷在肠道的吸收,并将钙磷转送到骨组织中去,促进骨骼钙化。在缺乏维生素D的情况下,骨骼的钙化受到损害,儿童形成佝偻病,成年人形成骨软化症。维生素D的主要来源有二:

❶内源性:人体内可将胆固醇转变为7—脱氢胆固醇,贮存于皮下,在日光中紫外线(波长240—300纳米)照射下,7—脱氢胆固醇可以转变为维生素D3(胆骨化醇)。多晒太阳是预防维生素D缺乏的主要方法之一。

❷外源性:自然界中,虽然鱼肝油中含量较多,但不能作为主要食物。食物中以肝、鱼类、蛋黄、奶油、乳类等含量稍多,若有偏食、素食、人乳不足等影响,自食物中摄取的维生素D量不能满足需要。维生素D的计量单位为国际单位(I.U.)。1国际单位维生素D,相当于0.025微克维生素D。婴儿、儿童、青少年及孕妇、乳母,每日膳食供给量为400国际单位。

维生素Dvitamin D

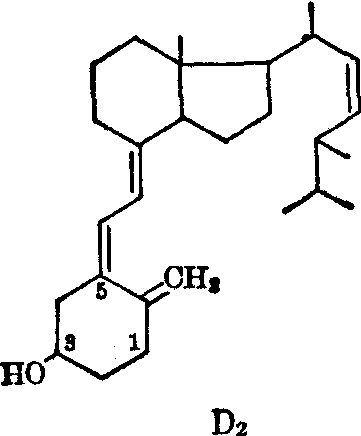

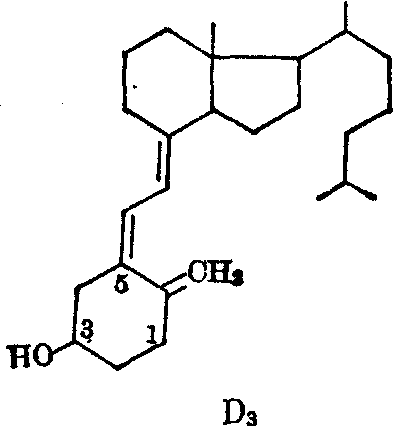

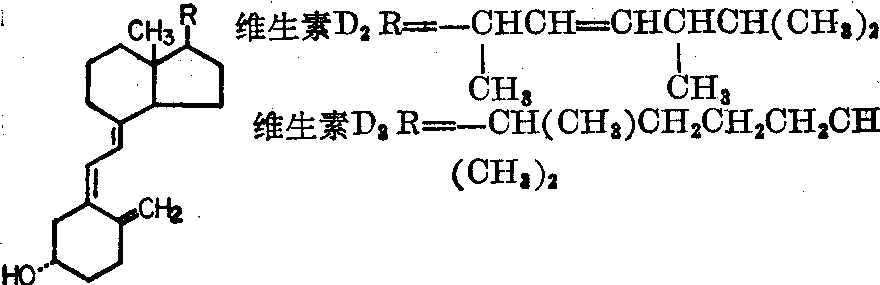

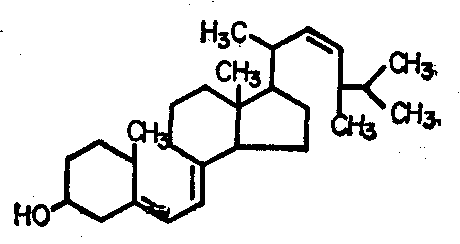

维生素D2、D3、D4和D5的总称。化学结构本质是一类环戊烷多氢菲的衍生物。以D2〔24-甲基-9,10-开联胆甾烷-5,7,10(19),22-四烯-3-醇〕和D3〔9,10-开联胆甾烷-5,7,10(19)-三烯-3-醇〕较为重要。无色晶体,不溶于水,溶于有机溶剂,耐酸碱,不易氧化。能调节体内钙、磷代谢,保持血液和组织液中钙、磷的正常浓度。对促进骨骼正常发育,维持神经系统稳定和正常心脏活动有重要作用。缺乏时,钙、磷吸收会发生障碍,骨、牙不能正常发育,手足会出现抽搐、严重者导致佝偻病。存在于鱼肝油、奶和蛋类等动物性食物中。植物性食物中的麦角固醇,或人体和动物皮下的7-脱氢胆固醇,在日光或紫外光照射下可分别转变成维生素D2和D3。

维生素D2

*为(CH2)3时,即为维生素D3

维生素Dweishengsu D

英文缩写VD,又名“抗佝偻病维生素”或“骨化醇”。脂溶性维生素之一。包括6种类固醇衍生物,以VD2和VD3为主。VD2又名麦角钙化醇,由食物中的麦角固醇经紫外线照射转化而成;VD3又名胆钙化醇,由存在于皮肤下有胆固醇衍生物(7-脱氢胆固醇)经紫外线照射生成,或由食物摄入。鱼肝油、卵黄、乳类等富含VD。一般情况下,只要保证足够的阳光照射,不易发生VD缺乏症。VD2、VD3本身生物活性极低,经肠粘膜吸收后,在肝脏中生成一羟基衍生物(25-羟VD),再与血浆中的一种球蛋白结合,运送至肾脏中进一步“加工”,生成二羟基衍生物(1,25-二羟VD),才具有高度的生物学活性,到小肠和骨中发挥作用。VD的功能主要是调节体内钙、磷代谢,促进骨骼正常生长发育。如促进小肠对钙、磷的吸收,调控肾脏对磷的排出和回收,维持血中钙、磷浓度的正常水平,并促进成骨细胞形成,参与骨骼和牙齿的正常钙化等。VD缺乏症常发生于阳光照射不足或生长过快而VD摄入不足的婴幼儿。由于钙磷吸收障碍,使牙齿、骨骼发育迟缓、畸形,出现“X”形腿或“O”形腿、“方颅”、“鸡胸”、“串珠胁”等症状,并因血钙过低而表现出神经系统不稳定的种种症状,如易惊、爱出汗、手足抽搐等,临床上称为佝偻病。若成人缺乏VD,则可发生骨软化症。对于VD缺乏症最好的治疗、预防措施是多吃富含VD及其前体的食物,多晒太阳;需要服用VD药物时,应注意补足钙量。过量摄入VD制剂会引起中毒症状,可有恶心、呕吐、腹泻、血钙过高、骨质破坏、动脉硬化、异位钙化等,严重者甚至可出现肾功能衰竭。因此,要按医生规定的剂量服用。

维生素Dweishengsu D

类固醇化合物,具有抗佝偻病作用,故称为抗佝偻病维生素。维生素D可促进钙磷在肠道中的吸收,并将钙磷转送到骨组织中去,促进骨骼钙化。在缺乏维生素D的情况下,骨骼的钙化受到损害,儿童形成佝偻病,成年人形成骨软化症。维生素D的主要来源有二:

❶内源性:人体内可将胆固醇转变为7-脱氢胆固醇,贮存于皮下,在日光中紫外线(波长240~300nm)照射下,7-脱氢胆固醇可以转变为维生素D3(胆骨化醇)。多晒太阳是预防维生素D缺乏的主要方法之一。

❷外源性:自然界中,虽然鱼肝油中含量较多,但不能作为主要食物。食物中以肝、鱼类、蛋黄、奶油、乳类等含量较多。若受偏食、素食、人乳不足等影响,自食物中摄取的维生素D量就不能满足需要。维生素D的计量单位为国际单位(IU)。1国际单位维生素D,相当于0.025微克维生素D。婴儿、儿童、青少年及孕妇、乳母,每日膳食维生素D供给量应为400IU。

维生素Dvitaminum D

又叫维生素丁,骨化醇,系人体重要营养素之一。为脂溶性,主要存在于鱼肝油、蛋黄等食品中;人皮下含有7-脱氢胆固醇,经日光(紫外线)照射可转变为D3。其主要生理功能促进钙、磷吸收,维持血液中钙、磷动态平衡,促进骨内钙磷沉积。如果缺乏维生素D小儿可发生佝偻病、手足搐搦症,成人可发生软骨病等。临床用于维生素D缺乏症。医疗制剂:有维生素D2胶囊、维生素D2及D3针、维生素D2胶性钙针、维生素AD胶囊等。预防用1日1 000~4 000u;治疗1日1~2万u。用量过大、时间过长可中毒。

维生素D

脂溶性维生素。显示钙化固醇生物活力的所有甾体化合物总称。结构和固醇相似,具有防止和治疗软骨病的活力,故又称抗佝偻病维生素。它们可以在紫外辐射下从固醇衍生而来,假如机体能经常充分地接触日光中的紫外光,就不必再从饮食中获取。常见较重要的有维生素D2和维生素D3。

维生素Dvitamin D

是脂溶性维生素,主要包括维生素D2和D3。前者是麦角固醇经紫外光照射后转变而成,后者是7-脱氢胆固醇经紫外线照射的产物。人体皮下含有7-脱氢胆固醇,被日光中的紫外线照射后即可形成维生素D3,然后被运至肝脏及肾脏转化为1,25-二羟维生素D3,始能调节钙的吸收,影响成骨或脱骨盐等作用。富含维生素D3的食物有动物肝脏、鱼肝油、禽蛋等。经常接受日照为成年人获得维生素D3的最好来源。

维生素D

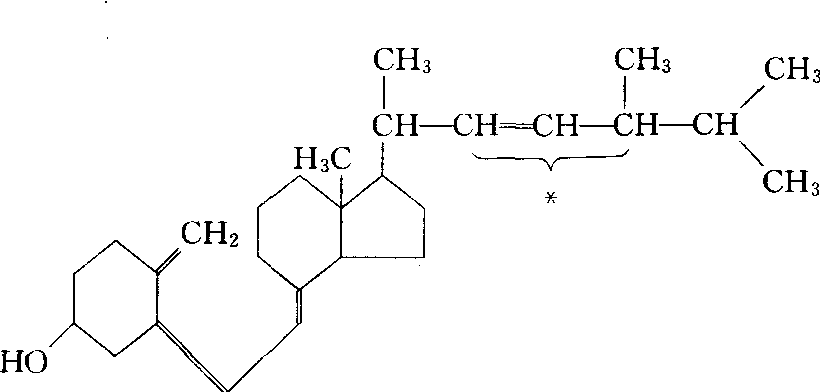

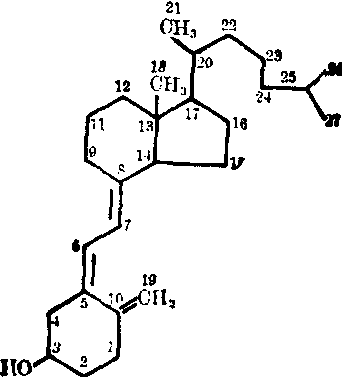

维生素D是类固醇的衍生物,具有抗佝偻病作用,故称为抗佝偻病维生素。具有维生素D活性的化合物有多种,以维生素D2(麦角钙化醇)及维生素D3(胆钙化醇)较为重要,两者的结构十分相似,维生素D2在侧链上多一个双键和一个甲基。 维生素D3(胆钙化醇)

维生素D3(胆钙化醇)

维生素D2(麦角钙化醇)

人体内可将胆固醇转变为7-脱氢胆固醇,贮存于皮下,在日光和紫外线(300nm)照射下,后者可以转变为维生素D3,故7-脱氢胆固醇被称为维生素D3原,多晒太阳也成为预防维生素D缺乏的主要方法之一。植物油或酵母中所含的麦角固醇,不能被人体利用,但在日光或紫外线照射后,可以转变成维生素D2,故麦角固醇也被称为维生素D2原。

维生素D2与D3在人体内的效用相同,1国际单位(IU)的维生素D相当于0.025μg维生素D3的纯洁晶。

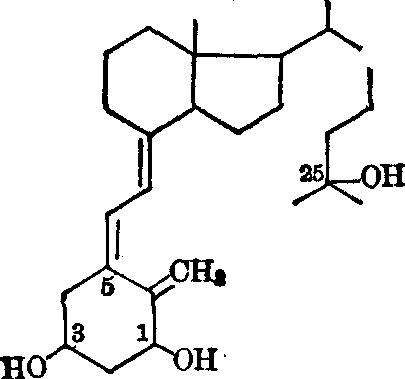

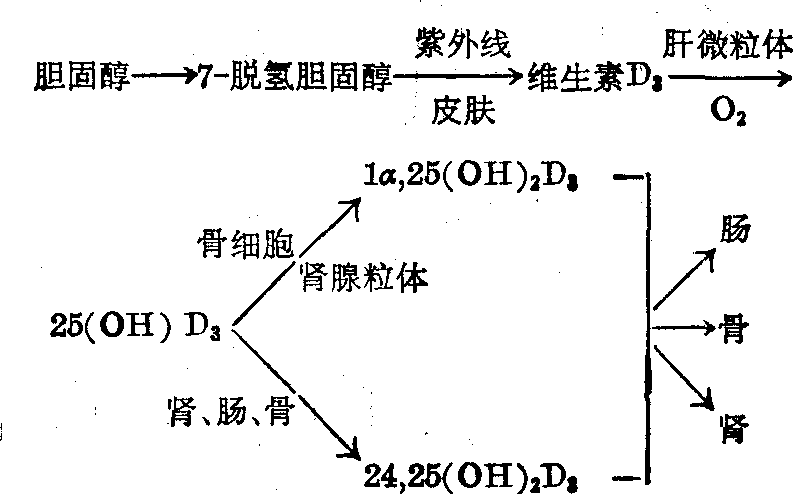

维生素D在小肠内的吸收需要胆汁,吸收以后由淋巴乳糜微粒运进血液。维生素D3在肝脏微粒体25-羟化酶作用下形成25-OH-D3,后者进入肾脏为肾线粒体的1-羟化酶转变为1,25-(OH)2-D3,这两个酶的反应都需要NADPH、O2和Mg。1,25-(OH)2-D3是维生素D3的活性代谢物,由它完成维生素D的全部生理功能。维生素D贮存于肝、皮肤、脑与骨胳中。某些代谢产物为24,25-(OH)2-D3和1,24,25-(OH)3-D3等则随胆汁排出体外。生理功能 维生素D的活性形式是1,25-(OH)2-D3。1,25-(OH)2-D3的合成受甲状旁腺激素(PTH)和甲状腺降钙素的调节。人体正常血清钙的含量约为2.25~2.74mmol/L (10mg/dl)。当血清钙浓度低于这个水平时,PTH的分泌增多,刺激肾脏中1-羟化酶,促使25-OH-D3形成1,25-(OH)2-D3,增进肠钙的吸收和肾脏对钙的再吸收;同时也刺激骨盐的溶解过程,将骨中的钙与磷向血液释放,这样就促使血钙浓度上升。当血清钙浓度增高到正常值以上时,PTH分泌停止,1,25-(OH)2-D3的合成受到抑制,甲状腺中降钙素的分泌增多,抑制骨盐的溶解作用,使血钙降低。血钙的正常水平通过这样的机制来维持。

在钙代谢的经典实验中,动物食用低钙饲料或者动物钙的营养状况处于较低水平时,钙的吸收利用率较好。这是由于1,25-(OH)2-D3在这种情况下合成量增多,促进了肠钙的吸收。

现已证明,钙在肠道内的吸收需要一种钙结合蛋白质(CaBP),而1,25-(OH)2-D3的作用机理在于激活肠粘膜细胞内CaBP的合成。据推测,1,25-(OH)2-D3进入肠粘膜细胞后与细胞溶质中受体蛋白质相结合,然后转移到核染色质,通过RNA聚合酶II合成mRNA,然后在细胞溶质内合成CaBP。

维生素D的另一重要生理作用是促进骨胳钙化。1,25-(OH)2-D3刺激钙与磷酸盐从肠腔吸收到血液,使血浆钙和磷的水平升高,为骨的钙化作用提供良好的钙、磷供应。在维生素D缺乏的情况下,骨胳的矿质化受到损害,儿童形成佝偻病,成年人形成骨软化病。

维生素D与柠檬酸的代谢有关。机体内柠檬酸约有70%存在于骨胳中。维生素D缺乏时骨中柠檬酸含量降低; 正常儿童血液中柠檬酸含量为250mg/L,佝偻病患儿为150mg/L。

在维生素D供应不缺乏的情况下,由于肾脏疾病或遗传性因子的影响,仍然存在许多类似佝偻病和骨软化病的骨科疾病,它们不能用维生素D治疗,但用1μg 1,25-(OH)2-D3即可取得很好的治疗效果。如:甲状旁腺机能不足的患者每日口服1μg的1,25-(OH)2-D3,血清钙水平得到显著改善,而这些受试者每日口服400,000IU的维生素D仍未获得治疗效果。

膳食供给与食物来源 人体维生素D的最低需要量尚未确定。婴儿、儿童、青少年及孕妇、乳母每日膳食供给量为400IU。维生素D主要存在于动物食品中例如鱼类、蛋黄、奶类等,以鱼肝油的含量最丰富。(沈治平)维生素E

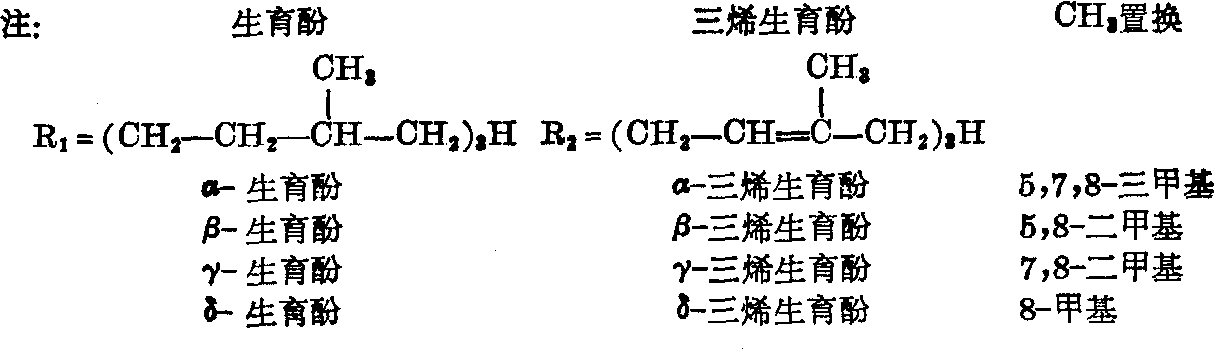

维生素E又名生育酚,广泛存在于绿色植物中,动物体内仅含微量。维生素E为黄色油状物,无臭无味,不溶于水,在无氧条件下对热稳定,虽经加热至200℃亦不被破坏。维生素E对氧十分敏感,易被氧化,故为极有效的抗氧化剂。

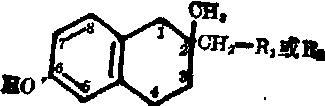

维生素E族由两组不同类别的化合物组成,但均为色满-6-酚的衍生物。生育酚组含有一个16碳饱和侧链,三烯生育酚组含有一个具有三个双键的16碳不饱和侧链,每一组中每个化合物之间的区别在于环结构中甲基位置和数量的不同。

维生素E的基本结构

维生素E的吸收需要胆汁存在,吸收后在血液中为脂蛋白携带。摄入维生素E的吸收率与摄入剂量有关。剂量愈大吸收率愈低。例如,口服30mg α-生育酚,吸收率为87.3±13.5%,口服200mg吸收率为55.2±28.8%。

各组织 α-生育酚的浓度维持相当恒定水平,而脂肪组织则可不断蓄积。当膳食中缺少维生素E时,肝和心脏内α-生育酚在两周内几乎消失一半,余留部分则经过很长时间才会慢慢消失,这比较稳定的一部分,可能代表细胞膜内的α-生育酚。

生理功能 维生素E的生理功能目前至少有三种学说。第一种学说认为维生素E的功能主要是一种抗氧化剂,防止脂质过氧化作用形成的游离根及其他中间产物对酶和细胞结构的损害。第二种学说认为维生素E的缺乏现象不能用脂质过氧化作用来解释,而是存在一种目前尚未明了的特异功用。第三种学说综合前二者于一体,认为维生素E既具有抗氧化作用的功能,同时也在某些方面具有较为特异的作用。根据现有资料,动物维生素E缺乏症状可以归纳为两大类。第一类可以用抗氧化剂或维生素E治愈:主要有脑软化、试管中红血细胞溶血、蜡样色素沉着以及生殖力衰退等; 第二类能用维生素E治愈,而对抗氧化剂则无反应:主要有动物肌肉萎缩、雄鼠睾丸退化和猴贫血等。从这些结果可看出,维生素E在生物体内既具有抗氧化作用,同时又具有目前不甚了解的特异性生理功能,支持了第三种学说。

维生素E缺乏的临床病例,几乎完全局限于早产婴儿。婴儿食用了维生素E含量低的配方食品,缺乏症状表现为水肿和过敏,并伴有贫血,用α-生育酚治疗,全部症状即行消失。食物中维生素E的来源比较充裕,人类尚未发现因维生素E缺乏而引起的不育症。

人体需要量与食物来源 评定人体维生素E的营养状况,仍然缺乏准确指标。血液中α-生育酚的水平,不能确切反映摄入量或组织贮存。血液中生育酚与脂蛋白结合,它在血浆中的含量与血浆胆固醇或总脂质含量高度相关,血浆生育酚的含量必须伴有血浆总脂质的数值,否则缺少意义。根据现有资料,每克总血浆脂肪含0.8mg总生育酚或每100ml血浆含总生育酚0.5mg以上,均表示维生素E的营养状况处于适宜状态。但是,如果一位受试者具有低血浆总脂质,则每克总脂质中总生育酚的含量虽已达到0.8mg,而每100ml血浆中总生育酚量可能低于0.5mg。反之,如果受试者具有高血浆脂质,则每克脂质含维生素E的数值低于0.8mg,而每100ml血浆中总生育酚量又可能高于0.5mg。在这两种情况下,何种指标较为适宜,尚需进一步研究。

我国尚未制定每日膳食中维生素E的供给量。一般认为,成年男子每日维生素E供给量为15IU,成年妇女12IU,孕妇、乳母为15IU。

维生素E存在于谷类种子的胚芽部分及绿叶蔬菜的脂质中,人体所需维生素E大多来自粮食与植物油。各种生育酚的活性见下表:

各种生育酚的活性

| 化合物 | IU/mg |

| dl-α-醋酸生育酚 dl-α-生育酚 d-α-醋酸生育酚 d-α-生育酚 d-β-生育酚 dl-β-生育酚 d-γ-生育酚 dl-γ-生育酚 d-δ-生育酚 dl-δ-生育酚 | 1 1.1 1.31 1.49 0.4 0.3 0.2 0.15 0.016 0.012 |

维生素D

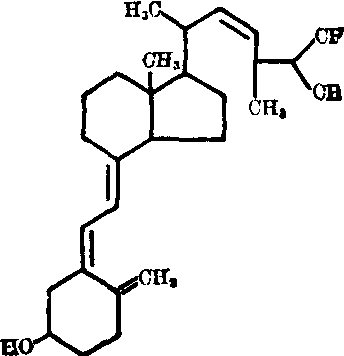

天然维生素D虽有多种,但最常见的两种为D2和D3。麦角固醇经紫外线照射即成D2,它是醇母和霉菌的产物。7脱氢胆固醇经同样照射即成D3。两者的结构和性质均颇相似。但D2对大鼠与人类有效而对小鸡的效力甚微。维生素D3则对小鸡疗效高。维生素D系D2与其它类固醇混合物的名称,现已不用。

维生素D2

维生素D3

1,25-二羟胆钙化醇

维生素D3(胆钙化醇)运输至肝先转化成为25羟钙化醇,是由一种要求有NADH和分子氧的线粒体酶系催化的。反应的产物对反应又有强烈抑制作用。这种反馈抑制既可以节约维生素D3又可防止产物过多发生中毒现象,具有重大的生理意义。25羟胆钙化醇又在肾中转化成1.25二羟胆钙化醇。线菌素D能阻断这一步,表明25羟胆钙化醇诱发了这一转化所必需的因子的生成。这一因子显然是一种蛋白质(酶)。

1,25二羟胆钙化醇使肠壁细胞中某种蛋白质转变成Ca-B-P(钙结合蛋白),增进钙的运转。牛的Ca-B-P(分子量10,000),每一个分子与一个Ca++结合,其Ka=2.6×105mol-1,Ca-B-P与ATP在肠壁细胞内起运转Ca++作用时还必需Na+存在。在摄取后4或24h作比较,1,25-二羟胆钙化醇无论是对肠中钙的吸收或骨中钙的动员的效应比维生素D3或25羟胆钙化醇要高几倍到十几倍。25羟胆钙化醇又比维生素D3强几倍。

肾病影响维生素D3的1羟化,肝病则影响25羟化,因而可引起抗D的佝偻病。此病可以用1羟或1,25二羟胆钙化醇治疗。

可见维生素D的作用与维生素B混合体不同,它不是辅酶成分,而是很象类固醇激素能影响酶或其他蛋白质类因子的生成。

缺乏维生素D时表现出骨形成的缺陷。在儿童为佝偻病,在成年(常在妇女)为骨软化症。患者骨生成的最后阶段矿质沉积失常,而骨母质生成却继续进行。儿童因骨胳未臻完善故出现弓形腿、膝外翻、串珠、鸡胸等畸形,称佝偻病。本世纪40年代美国某大医院700死婴中作组织学检查时,有50%有佝偻病迹象。

维生素D既促进Ca2+在肠道中吸收,又促进Ca2+从骨胳里动员。它的作用并非局限于肠,骨胳等少数器官而是带普遍性的。它在许多组织里对二价阳离子的移动都有调节作用。用带有放射性核素的维生素D作分布实验,证明肝、心、骨胳肌、小肠粘膜细胞、增殖的软骨细胞、长骨骺盘的膜上都有维生素D存在,也证实D作用的普遍性。在肝、肾、小肠细胞匀浆中维生素D出现于微粒体部分。

食物中以鱼肝(油)、蛋黄、乳类酵母中含量较多。其余食物中较少。儿童多晒太阳可在皮下自制维生素D3。乳类中添加经紫外线照射过的麦角固醇是保证儿童健康的一个好办法。

维生素D过多易引起骨胳脱钙、骨折; 血磷、血钙高度增加,导致软组织钙化与肾结石。

维生素D

维生素D(vitaminD)为甾醇的衍生物,是一些具有使正常骨胳生长和维持作用的具有类似结构的化合物的总称。目前已知至少有十种以上具有维生素D活性的甾醇物质,而其中只有两种较为重要,称为前维生素D。一个是存在于植物油或酵母中麦角固醇经日光或紫外线照射生成维生素D2,又称钙化醇或麦角钙化醇(ergocalciferol)。另一个是存在皮肤中的7-去氢甾醇,经光照转变成维生素D2,又称胆钙化醇(cholecalciferol)。D2和D3的结构十分相似,均是前体甾醇的B环开环衍生物,两者差异在于维生素D2的侧链上多一个双键和一个甲基。

维生素D2和D3在人体内的效用相同。1个国际单位的维生素D相当于0.025μg维生素D3的纯结晶。

维生素D2和D3均为无色结晶,D2和D3的m.p.相应为115~118℃和84~85℃,不溶于水,易溶于乙醇和其他有机溶剂,在植物油中的溶解度较小。晶体维生素D在避光避氧和低温下保存,D3较D2更稳定,不容易被氧化。维生素D在近中性溶液中,对热稳定。在酸性溶液中会迅速破坏,而且破坏的速率依酸的强度和温度而定。但在碱溶液中稳定,即使在高温条件下也能耐受强碱处理。

维生素D的丰富来源是鱼的肝脏和内脏。

维生素D的生理功能是促进肠钙和磷酸盐的吸收,调节骨钙的移动,以保持血钙和磷的适宜水平,从而达到骨母组织和软骨的正常钙化,维生素D经由专一维生素D携带蛋白运转至肝脏产生活性较强的25羟基维生素D2(25-(OH)-D3),然后转运至肾脏进行1位羟基化,形成1α,25(OH)2D3,这是增加钙磷吸收和骨钙移动活性最高的维生素D,此后进入血液而转运至靶组织发挥其活性;25(OH)D3亦可产生24位羟化成24,25-二羟基维生素D3(24,25(OH)2D3),24羟基化合物的活性与其羟基构型有关,若为R型则其活性与25羟基母体的相近,而S型则活性降低或至消失。1,25(OH)2D3的生物合成受甲状腺激素控制,当血钙浓度高,阻制合成,浓度低,则释放甲状旁腺激素增加合成以提高血钙和血磷的浓度。它们的生成途径如下:

麦角钙化醇也以同样途径在肝和肾中羟化产生1,25-和24,25-二羟衍生物。维生素D的这两种代谢物对骨的作用是通过对不同的细胞的影响实现的,如1α,25 (OH)2D3作用于破骨细胞,促进钙自骨中逸出,而24,25—(OH)2D3则作用于软骨细胞或成骨细胞,使钙沉着于骨中,在甲状旁腺激素作用下,这两种维生素D的代谢物在骨中共同作用调节血钙水平。

最近在大鼠的垂体腺中发现有对1α,25 (OH)2D3专一的胞浆受体。因此维生素D2及其代谢物在神经生理生化方面的作用将为研究者所注意。

维生素D缺乏能使儿童发生佝偻病,成人则患骨质软化症。一些功能型的内分泌疾病会影响维生素D代谢导致维生素D缺乏。

抗惊厥剂对维生素D的代谢有影响,缓泻剂与泻药以及降血脂药都影响脂溶性维生素缺乏。

维生素D的中毒剂量尚无定论,但如果每天摄入在15万至50万IU,一至三个月即可引起中毒。婴儿如每日摄入量在4万IU以上,则应密切注意。

中毒的早期症状是突然食欲不振、恶心、呕吐、极度口渴和多尿;便秘和腹泻交替发生。以后逐渐消瘦、易怒、抑郁,并渐进入昏迷状态。尸体解剖可见动脉、肾小管、心脏、肺的钙化现象。

中毒病人血清钙有时升高,血清磷及碱性磷酸酶无规律性变化;红细胞沉降速度增加;X片可见骨生长点密度增高,而其他部分又可能出现钙化不良现象。

维生素D代谢物,如25-(OH)D3、1α,25 (OH)2D3和1α—(OH)D3已合成,并用于临床。

接受药物治疗的癫痫病人需要供给大剂量维生素D,50~250μg/d。有肝病的病人,D3羟化速率降低,可给予25—(OH)D3。胃肠道不健全的病人常给100~300μg/d维生素D。慢性肾病会使1α,25 (OH)2D3的生成量减少,给肾性骨营养不良病人以1α,25 (OH)2D3或1α—(OH)D3可得较好的效果。维生素D代谢紊乱疾病,如低磷酸盐佝偻病,过去用补充磷酸盐治疗,加或不加维生素D,现以大剂量(6μg/d)1α—(OH)D3或1,25(OH)2D3代替维生素D可使血浆生化异常现象很快消失。

双氢速变固醇(dihydrotachysterol,DHT3) 是维生素D的衍生物,已于临床应用。在肝细胞内被羟化成25羟基二氢速变固醇,其结构与维生素D活性代谢产物1,25二羟基钙化固醇相似,故不需在肾脏羟化即可发挥生物活性。其促进钙吸收、骨生长作用比维生素D弱,抗佝偻病活性也比维生素D弱。其促进骨溶解、肾排磷、血钙升高作用比维生素D强,比甲状旁腺弱。临床用于甲状旁腺功能不足。可口服。长期连续应用效力不减,一般先每日口服油剂1~3ml(每毫升含0.25mg),以后每日或隔数日用1ml维持。

维生素D3vitamin D3,VD3

维生素D是一类开环类固醇化合物,以VD2、VD3的生理活性最强,维生素D主要生理作用是促进钙、磷的吸收,加速骨钙吸收,促进肾小管钙、磷的重吸收,减少尿钙、磷的排泄。正常参考值:113.8±42.2pmol/L[1,25-(OH)2 D3]。VD3升高见于维生素D依赖性佝偻病、抗维生素D佝偻病、甲状旁腺功能亢进等;VD3降低见于营养性VD1缺乏症、慢性肝病、长期服用抗癫癎药等。

- 科学预测是什么意思

- 科学预测学是什么意思

- 科学预见是什么意思

- 科学预见是什么意思

- 科学预见是什么意思

- 科学预见是什么意思

- 科学预见是什么意思

- 科学预见是什么意思

- 科学饮食强身大全是什么意思

- 科学馆是什么意思

- 科学-技术进步是什么意思

- 科学-生产联合公司是什么意思

- 科学:中国与世界是什么意思

- 科室核算是什么意思

- 科尔是什么意思

- 科尔是什么意思

- 科尔是什么意思

- 科尔是什么意思

- 科尔是什么意思

- 科尔是什么意思

- 科尔是什么意思

- 科尔丘拉夏令学园是什么意思

- 科尔代·达尔蒙是什么意思

- 科尔传是什么意思

- 科尔伯是什么意思

- 科尔伯格是什么意思

- 科尔伯格是什么意思

- 科尔伯格是什么意思

- 科尔伯格是什么意思

- 科尔伯格的道德发展阶段理论是什么意思

- 科尔内是什么意思

- 科尔内霍·波拉尔是什么意思

- 科尔加诺夫是什么意思

- 科尔哈泽是什么意思

- 科尔多瓦(Crdoba)是什么意思

- 科尔多瓦哈里发国家是什么意思

- 科尔多瓦大学的建立是什么意思

- 科尔多瓦艺术节是什么意思

- 科尔夫,威廉·约翰是什么意思

- 科尔奈留斯是什么意思

- 科尔奈的《短缺经济学》是什么意思

- 科尔奈,J·是什么意思

- 科尔奈,亚诺什是什么意思

- 科尔尼延科是什么意思

- 科尔尼洛夫是什么意思

- 科尔尼洛夫是什么意思

- 科尔尼洛夫是什么意思

- 科尔尼洛夫是什么意思

- 科尔尼洛夫是什么意思

- 科尔尼洛夫叛乱是什么意思

- 科尔布是什么意思

- 科尔布是什么意思

- 科尔布是什么意思

- 科尔得利俱乐部(lè)是什么意思

- 科尔恩是什么意思

- 科尔恰克是什么意思

- 科尔恰克是什么意思

- 科尔扎文是什么意思

- 科尔托是什么意思

- 科尔托,阿尔弗雷德·德尼是什么意思